Желудочно кишечные кровотечения у детей клинические рекомендации

Острые желудочно- кишечные кровотечения у детей доцент Васильев Н. С.

n Желудочно — кишечные кровотечения (ЖКК) у детей наблюдаются при 70 патологических состояниях, 29 из них – хирургические, что составляет 41, 8% (W. Tunssen, 1983; Н. И. Григович, 1996). n В многопрофильные детские больницы поступает 4, 5% детей с ЖКК. На долю хирургической патологии приходится 1 – 1, 8%% больных, оставшиеся 3, 5 до 2, 7%% — соматической.

n ЛЕТАЛЬНОСТЬ среди детей с ЖКК составляет 4, 5%, у взрослых больных – 10%. НЕОТЛОЖНОСТЬ, ТРУДНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ, СЛОЖНОСТЬ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЖКК ПОРОЙ СОЗДАЕТ ДЛЯ ВРАЧА СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ !!!

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ПРИЧИН ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ n Полипы толстой кишки — 54, 8 %

n Дивертикул Меккеля – 14, 9 %

n Геморрагический диатез (гастрит)– 13, 1 %

n Портальная гипертензия – 8, 6 % варикозное расширение вен пищевода

n Острые и хронические язвы желудка и 12 — перстной кишки

n Гемобилия при травмах печени – 0, 6 % n Причина кровотечения неизвестна – 1, 2 % n Локализованные источники кровотечения в желудочно – кишечный тракт составляют 40%, диффузные – 60%.

n УМЕНИЕ ВРАЧА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПРАВИТЬСЯ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЛЕНИЕМ У РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ МОТИВАЦИЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ДАННОЙ ТЕМЫ ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ !!!

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ В ЖКТ n Какова причина возникшего кровотечения? n Какие необходимо выполнить наиболее информативные клинические, лабораторные, инструментальные методы исследования для определения локализации источника ЖКК , его интенсивности и надежности полученного гемостаза? n Если кровотечение остановилось, то какова реальная угроза его рецидива? n Где тот критерий, который точно определит сроки перехода от неэффективных методов консервативного лечения к оперативным ?

ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОСЛОЖНЯЮТСЯ ЖЕЛУДОЧНО — КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ У ДЕТЕЙ Первуюсоставили соматические и инфекционные заболевания с небольшим объемом потерянной крови (1 ст. ). Это – гастрит, лейкозы, лимфогранулематоз кишечника, обменный ретикулёз, мелена новорождённого, дизентерия. n Вторую составили соматические заболевания, когда консервативные мероприятия по остановке кровотечения эффекта не имели и возникала необходимость прибегать к эндоскопическим или оперативным вмешательствам. Это так называема пограничная патология: острая и хроническая язвы желудка и 12 -перстной кишки, болезни Шёнлейн- Геноха и Верльгофа, некротическо-язвенный энтероколит.

ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОСЛОЖНЯЮТСЯ ЖЕЛУДОЧНО — КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ У ДЕТЕЙ n Т р е т ь юсоставили заболевания хирургического профиля, где требуются плановые или экстренные оперативные вмешательства. Среди них следует отметить: полипы толстой кишки, трещины заднего прохода, кишечную инвагинацию, портальную гипертензию, грыжи пищеводного отдела диафрагмы, язвы дивертикула Меккеля, врождённый пилоростеноз, удвоение кишечника, его опухоли, странгуляционную непроходимость кишечника, и кровотечения, возникшие в ближайшие сроки после хирургических вмешательств на органах пищеварительного тракта.

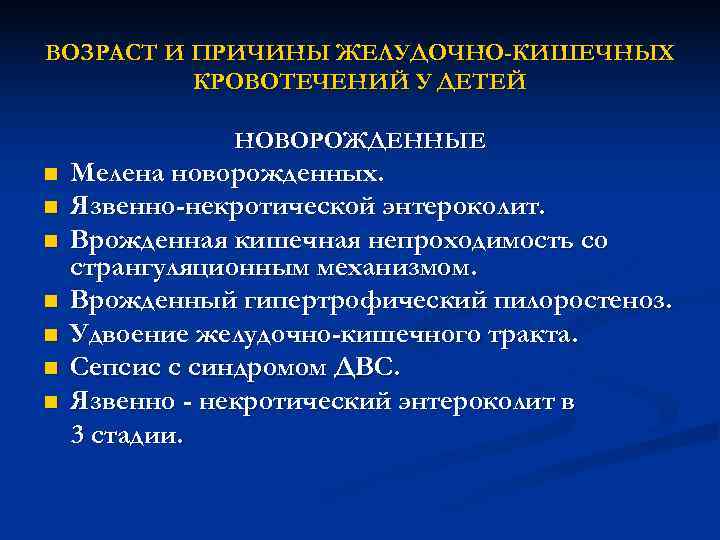

ВОЗРАСТ И ПРИЧИНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ НОВОРОЖДЕННЫЕ n Мелена новорожденных. n Язвенно-некротической энтероколит. n Врожденная кишечная непроходимость со странгуляционным механизмом. n Врожденный гипертрофический пилоростеноз. n Удвоение желудочно-кишечного тракта. n Сепсис с синдромом ДВС. n Язвенно — некротический энтероколит в 3 стадии.

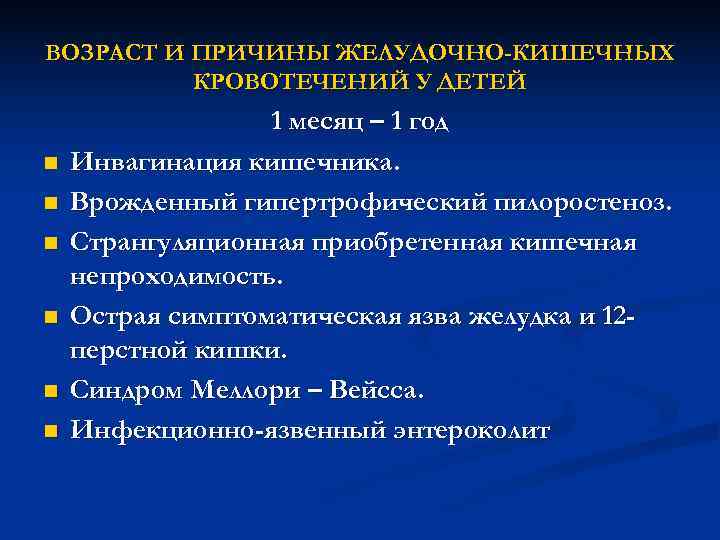

ВОЗРАСТ И ПРИЧИНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ 1 месяц – 1 год n Инвагинация кишечника. n Врожденный гипертрофический пилоростеноз. n Странгуляционная приобретенная кишечная непроходимость. n Острая симптоматическая язва желудка и 12 — перстной кишки. n Синдром Меллори – Вейсса. n Инфекционно-язвенный энтероколит

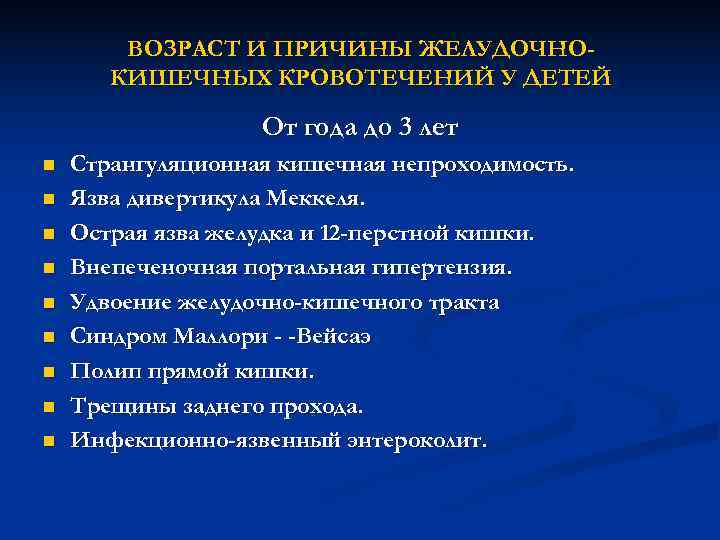

ВОЗРАСТ И ПРИЧИНЫ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ От года до 3 лет n Странгуляционная кишечная непроходимость. n Язва дивертикула Меккеля. n Острая язва желудка и 12 -перстной кишки. n Внепеченочная портальная гипертензия. n Удвоение желудочно-кишечного тракта n Синдром Маллори — -Вейсаэ n Полип прямой кишки. n Трещины заднего прохода. n Инфекционно-язвенный энтероколит.

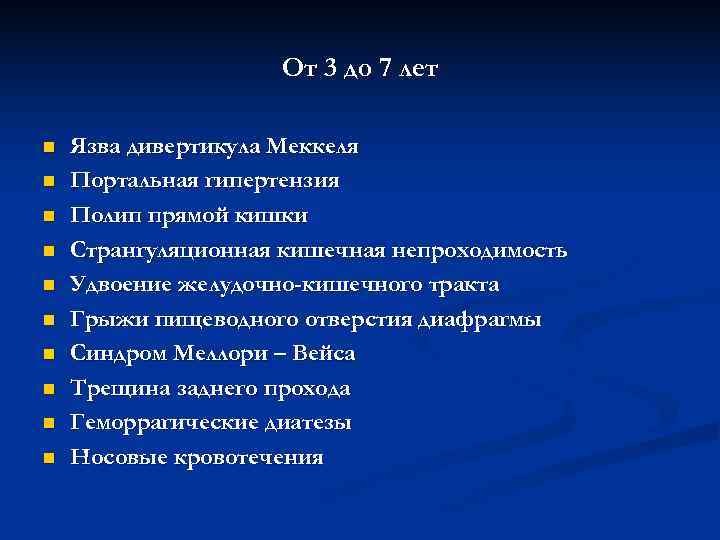

От 3 до 7 лет n Язва дивертикула Меккеля n Портальная гипертензия n Полип прямой кишки n Странгуляционная кишечная непроходимость n Удвоение желудочно-кишечного тракта n Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы n Синдром Меллори – Вейса n Трещина заднего прохода n Геморрагические диатезы n Носовые кровотечения

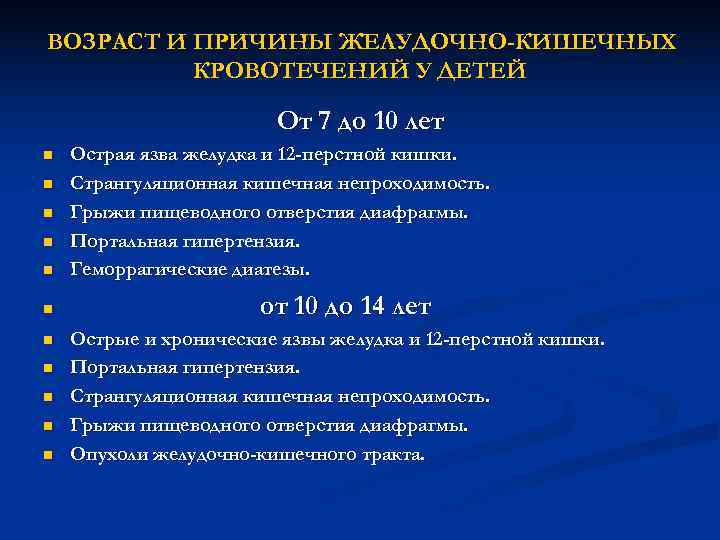

ВОЗРАСТ И ПРИЧИНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ От 7 до 10 лет n Острая язва желудка и 12 -перстной кишки. n Странгуляционная кишечная непроходимость. n Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. n Портальная гипертензия. n Геморрагические диатезы. n от 10 до 14 лет n Острые и хронические язвы желудка и 12 -перстной кишки. n Портальная гипертензия. n Странгуляционная кишечная непроходимость. n Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. n Опухоли желудочно-кишечного тракта.

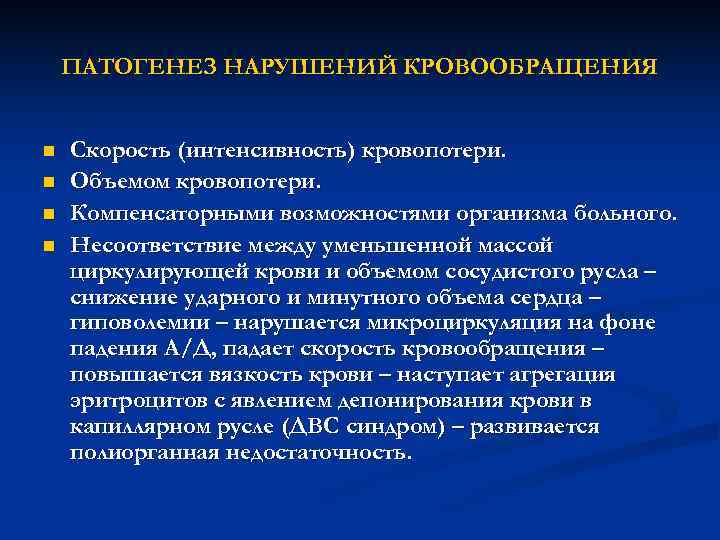

ПАТОГЕНЕЗ НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ n Скорость (интенсивность) кровопотери. n Объемом кровопотери. n Компенсаторными возможностями организма больного. n Несоответствие между уменьшенной массой циркулирующей крови и объемом сосудистого русла – снижение ударного и минутного объема сердца – гиповолемии – нарушается микроциркуляция на фоне падения А/Д, падает скорость кровообращения – повышается вязкость крови – наступает агрегация эритроцитов с явлением депонирования крови в капиллярном русле (ДВС синдром) – развивается полиорганная недостаточность.

n ПОД ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС КОМПЕНСАТОРНО- ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В ОТВЕТ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ И ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ.

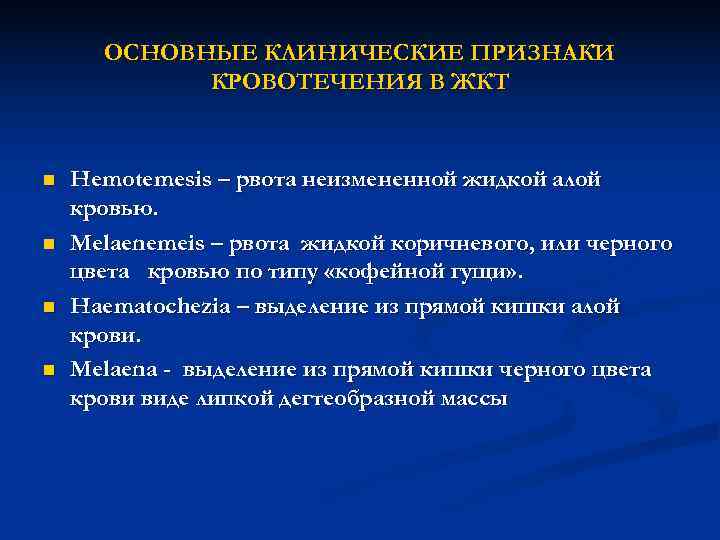

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ЖКТ n Hemotemesis – рвота неизмененной жидкой алой кровью. n Melaenemeis – рвота жидкой коричневого, или черного цвета кровью по типу «кофейной гущи» . n Haematochezia – выделение из прямой кишки алой крови. n Melaena — выделение из прямой кишки черного цвета крови виде липкой дегтеобразной массы

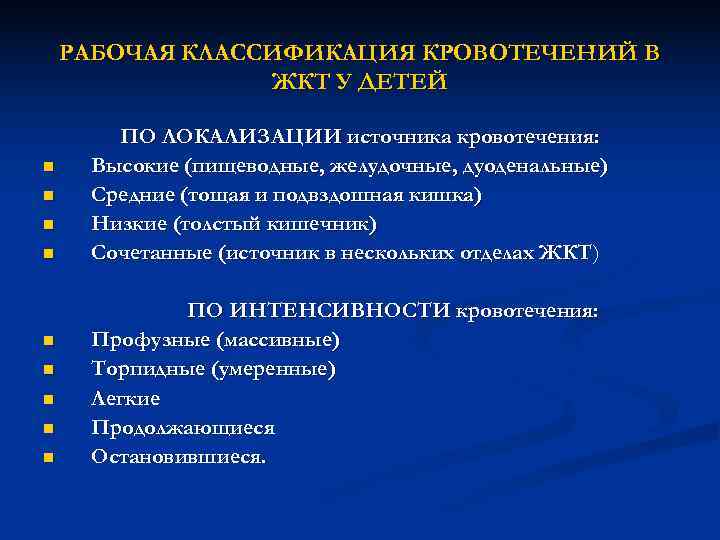

РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ЖКТ У ДЕТЕЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ источника кровотечения: n Высокие (пищеводные, желудочные, дуоденальные) n Средние (тощая и подвздошная кишка) n Низкие (толстый кишечник) n Сочетанные (источник в нескольких отделах ЖКТ) ПО ИНТЕНСИВНОСТИ кровотечения: n Профузные (массивные) n Торпидные (умеренные) n Легкие n Продолжающиеся n Остановившиеся.

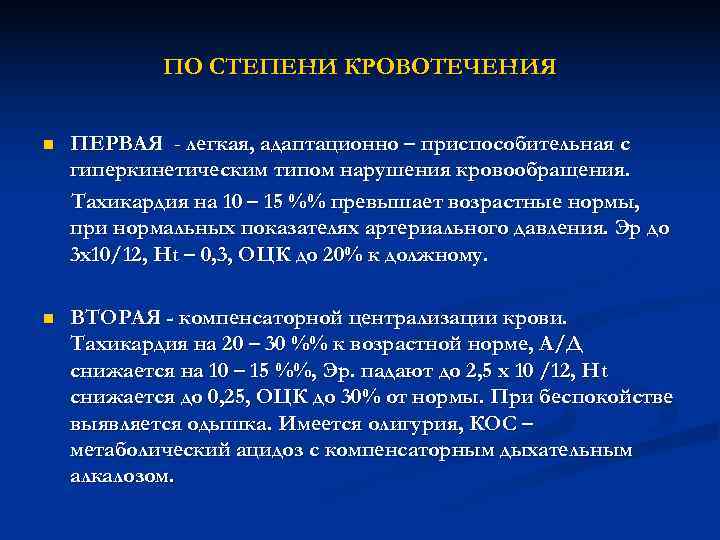

ПО СТЕПЕНИ КРОВОТЕЧЕНИЯ n ПЕРВАЯ — легкая, адаптационно – приспособительная с гиперкинетическим типом нарушения кровообращения. Тахикардия на 10 – 15 %% превышает возрастные нормы, при нормальных показателях артериального давления. Эр до 3 х10/12, Нt – 0, 3, ОЦК до 20% к должному. n ВТОРАЯ — компенсаторной централизации крови. Тахикардия на 20 – 30 %% к возрастной норме, А/Д снижается на 10 – 15 %%, Эр. падают до 2, 5 х 10 /12, Нt снижается до 0, 25, ОЦК до 30% от нормы. При беспокойстве выявляется одышка. Имеется олигурия, КОС – метаболический ацидоз с компенсаторным дыхательным алкалозом.

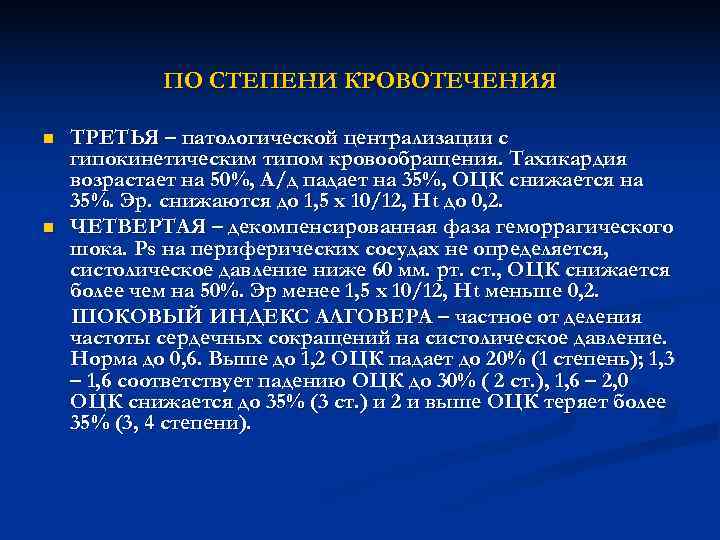

ПО СТЕПЕНИ КРОВОТЕЧЕНИЯ n ТРЕТЬЯ – патологической централизации с гипокинетическим типом кровообращения. Тахикардия возрастает на 50%, А/д падает на 35%, ОЦК снижается на 35%. Эр. снижаются до 1, 5 х 10/12, Нt до 0, 2. n ЧЕТВЕРТАЯ – декомпенсированная фаза геморрагического шока. Ps на периферических сосудах не определяется, систолическое давление ниже 60 мм. рт. ст. , ОЦК снижается более чем на 50%. Эр менее 1, 5 х 10/12, Нt меньше 0, 2. ШОКОВЫЙ ИНДЕКС АЛГОВЕРА – частное от деления частоты сердечных сокращений на систолическое давление. Норма до 0, 6. Выше до 1, 2 ОЦК падает до 20% (1 степень); 1, 3 – 1, 6 соответствует падению ОЦК до 30% ( 2 ст. ), 1, 6 – 2, 0 ОЦК снижается до 35% (3 ст. ) и 2 и выше ОЦК теряет более 35% (3, 4 степени).

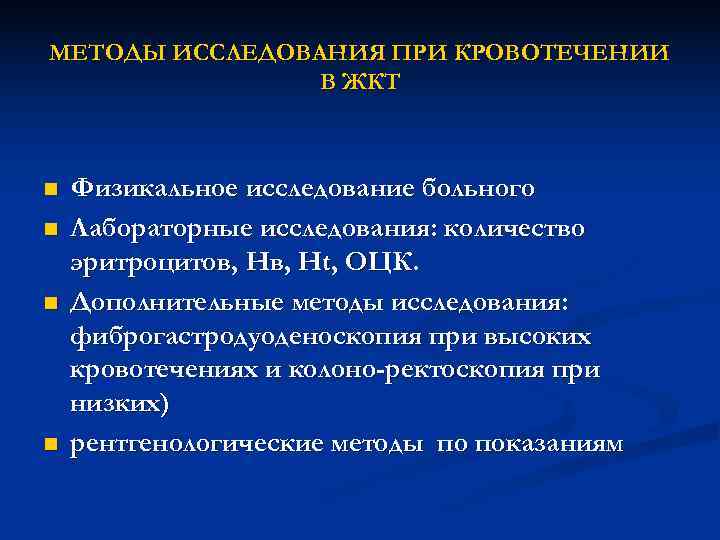

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В ЖКТ n Физикальное исследование больного n Лабораторные исследования: количество эритроцитов, Нt, ОЦК. n Дополнительные методы исследования: фиброгастродуоденоскопия при высоких кровотечениях и колоно-ректоскопия при низких) n рентгенологические методы по показаниям

n Врачебная тактика лечения острого кровотечения в просвет ЖКТ определяется его продолжительностью, интенсивностью, состоянием больного, характером основного и сопутствующего заболевания. Организация лечебного процесса у больных желудочно- кишечным кровотечением складывается из безотлагательного и одновременного решения трёх задач: n остановки кровотечения, n ликвидации последствий острой кровопотери, n воздействие на патогенетические механизмы основного заболевания, как причины кровотечения.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ЖКТ У ДЕТЕЙ на ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ (участок, поликлиника, педиатрический стационар). n Строгий постельный режим с повернутой головой на бок. n Транспортировка больного должна осуществляться на носилках, медицинским транспортом в положении лёжа с опущенным головным концом. n На переднюю брюшную стенку в области локализации источника кровотечения кладется пузырь со льдом; n Питание ребёнка через рот прекращается, а в стационаре кормление осуществляется холодной пищей по принципам диеты Мейленграхта. В последние годы с этой целью используется зондовое питание сбалансированными смесями (оволакт, энпит), которые быстро и эффективно коррегируют гиповолемические нарушения, подавляет секреторную активность желудочно-кишечного тракта;

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ЖКТ У ДЕТЕЙ на ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ (отделение гастроэнтерологии, детской хирургии). n Эндоскопические: — орошение источника кровотечения охлаждённым раствором 5% ЭАКК, 10% кальция хлорида, 3% перекиси водорода, 0, 5% нитрата серебра; — обкалывание источника кровотечения норадреналином, мезатоном, диатермокоагуляция или фотокоагуляция лазерным излучением; n клеивая апликация источника кровотечения медицинским клеем МК-6, лифузолем, гастрозолем; n Эндоваскулярные : — введение в артерию 0, 2 -0, 3 мл питуитрина. 1 мл 12, 5% этамзилата, 2 -10 мл 5% ЭАКК, — эмболизация артерий желатиновой губкой, полистеролом, 2% тромбоваром, склерозантом в смеси с 70% этиловым спиртом; — клипирование сосудов на их протяжении в кровоточащей язве.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЙ ГЕМОСТАЗ. n Введение под контролем агрегатного состояния крови внутривено блокатара рецепторов гистамина (зантак), ЭАКК, кальция хлорида, фибриногена, соматостатина и внутримышечно — викасола, этамзилата. n Для блокирования фибринолизом образовавшегося сгустка крови дают через рот гемостатический коктель из ЭАКК и тромбина. n Подавление секреторной деятельности желудка приемом рег оs антоцидов (алмогель, маолокс рамитидин, цемитидин, фамотидин). n Препаратом выбора для эффективного снижения портального давления является раствор питуитрина обладающий выраженным гипотензивным действием на давление в портальной системе, хорошей управляемостью, отсутствием последствия и минимально воздействующим фактором на параметры центральной гемодинамики.

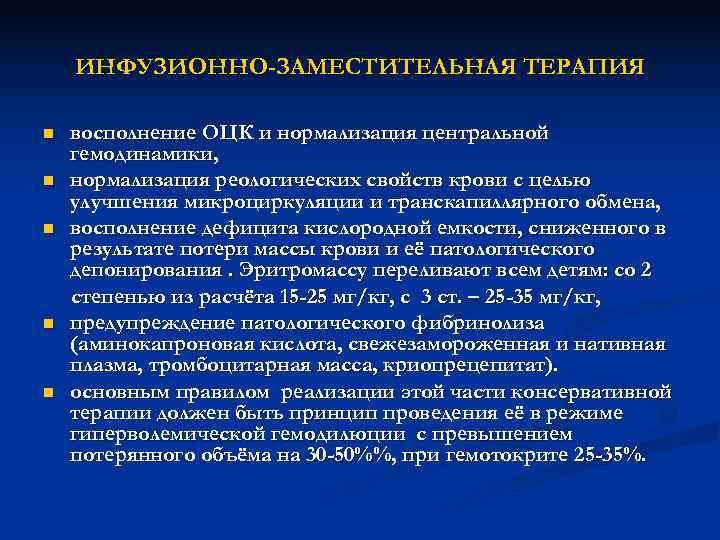

ИНФУЗИОННО-ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ n восполнение ОЦК и нормализация центральной гемодинамики, n нормализация реологических свойств крови с целью улучшения микроциркуляции и транскапиллярного обмена, n восполнение дефицита кислородной емкости, сниженного в результате потери массы крови и её патологического депонирования. Эритромассу переливают всем детям: со 2 степенью из расчёта 15 -25 мг/кг, с 3 ст. – 25 -35 мг/кг, n предупреждение патологического фибринолиза (аминокапроновая кислота, свежезамороженная и нативная плазма, тромбоцитарная масса, криопрецепитат). n основным правилом реализации этой части консервативной терапии должен быть принцип проведения её в режиме гиперволемической гемодилюции с превышением потерянного объёма на 30 -50%%, при гемотокрите 25 -35%.

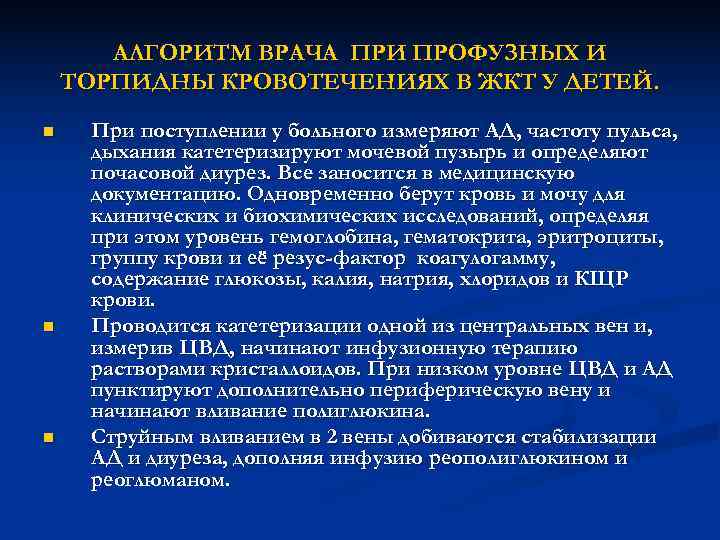

АЛГОРИТМ ВРАЧА ПРИ ПРОФУЗНЫХ И ТОРПИДНЫ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В ЖКТ У ДЕТЕЙ. n При поступлении у больного измеряют АД, частоту пульса, дыхания катетеризируют мочевой пузырь и определяют почасовой диурез. Все заносится в медицинскую документацию. Одновременно берут кровь и мочу для клинических и биохимических исследований, определяя при этом уровень гемоглобина, гематокрита, эритроциты, группу крови и её резус-фактор коагулогамму, содержание глюкозы, калия, натрия, хлоридов и КЩР крови. n Проводится катетеризации одной из центральных вен и, измерив ЦВД, начинают инфузионную терапию растворами кристаллоидов. При низком уровне ЦВД и АД пунктируют дополнительно периферическую вену и начинают вливание полиглюкина. n Струйным вливанием в 2 вены добиваются стабилизации АД и диуреза, дополняя инфузию реополиглюкином и реоглюманом.

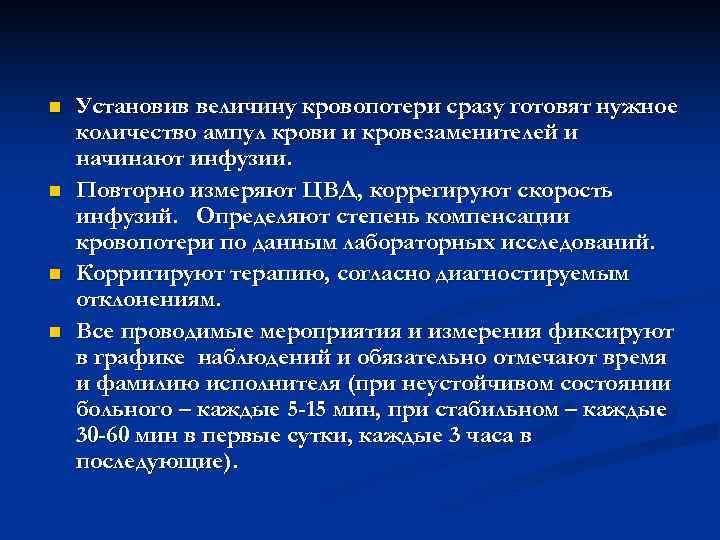

n Установив величину кровопотери сразу готовят нужное количество ампул крови и кровезаменителей и начинают инфузии. n Повторно измеряют ЦВД, коррегируют скорость инфузий. Определяют степень компенсации кровопотери по данным лабораторных исследований. n Корригируют терапию, согласно диагностируемым отклонениям. n Все проводимые мероприятия и измерения фиксируют в графике наблюдений и обязательно отмечают время и фамилию исполнителя (при неустойчивом состоянии больного – каждые 5 -15 мин, при стабильном – каждые 30 -60 мин в первые сутки, каждые 3 часа в последующие).

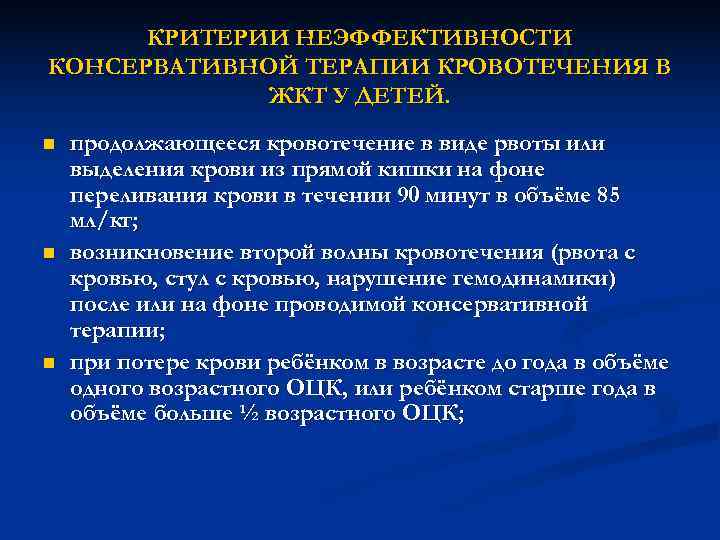

КРИТЕРИИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ЖКТ У ДЕТЕЙ. n продолжающееся кровотечение в виде рвоты или выделения крови из прямой кишки на фоне переливания крови в течении 90 минут в объёме 85 мл/кг; n возникновение второй волны кровотечения (рвота с кровью, стул с кровью, нарушение гемодинамики) после или на фоне проводимой консервативной терапии; n при потере крови ребёнком в возрасте до года в объёме одного возрастного ОЦК, или ребёнком старше года в объёме больше ½ возрастного ОЦК;

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В ЖКТ У ДЕТЕЙ. n Абсолютные, когда кровотечение является одним из симптомов наличия у больного острого хирургического заболевания органов брюшной полости. Если оно возникло в раннем послеоперационном периоде при оперативном вмешательстве на органах желудочно-кишечного тракта. n Относительные, когда лечение начатыми вышеуказанными консервативными мероприятиями компенсируют нарушенный гомеостаз, а сохраняются показания к оперативному лечению основного заболевания то его делают в «холодном периоде» и в плановом порядке.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ЖКТ У ДЕТЕЙ. n При портальной гипертензии кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка оперативным путем устраняется прошиванием и перевязкой вен на открытом желудке. Селезёнку желательно не удалять, так как в дальнейшем при плановой коррекции портальной гипертензии будет использоваться селезёночная вена. Операция заканчивается наложением гастростомы. В последние годы появляются предложения о проведении таким больным сразу радикальных оперативных вмешательств на высоте кровотечения с наложением портосистемного шунтирования в минимально короткие сроки. Это метод требует специальной подготовки хирургических, анестезиологических бригад, соответствующего оснащения и он доступен немногим специализирующимся на лечение таких больных клиникам.

n Язвенная болезнь желудка и 12 -перстной кишки является показанием у детей к лигированию эррозиванных сосудов в язве, или иссечению её с селективной проксимальной ваготомией и пилоропластикой. n Синдром Мэллори-Вейса хирургически лечится высокой гастротомией с ушиванием повреждённой стенки желудка и гастростомией. n Удвоение кишечника устраняется резекцией сегмента кишки несущей её с наложением энтероанастомоза конец в конец. n Дивертикул Меккеля устраняется его клиновидной резекцией. n Инвагинация на операции разрешается дезинвагинацией методом выдавливания, а при некрозе инвагината его резекцией. n При опухалях кишечника применяется её резекция с несущей кишкой.

n При полипах толстого кишечника выполняют его резекциею через просвет прямой кишки при выполнении ректороманоскопиии n Все дети с желудочно-кишечным кровотечением, тем более перенесшими операцию, подлежат дальнейшему лечению и диспансерному наблюдению врачом- гастроэнтерологом и детским хирургом. n Санаторно-курортное лечение этой группы больных показано в местных санаториях не ранее чем через 6 -12 месяцев после кровотечения.

Источник

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ) ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

Автор: В.Г.Вербицкий, д.м.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой факультетской хирургии медицинского факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) – синдромальный диагноз, объединяющий осложненное кровотечением течение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (более 100). Массивные желудочно-кишечные кровотечения нередко (10-15%) являются причиной развития угрожающего жизни геморрагического шока.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Желудочно-кишечные кровотечения классифицируют по лока¬лизации и источнику, характеру (клиническому течению) и в зависимости от степени кровопотери.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

K92.2 Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное

Выделяют кровотечения из верхних отделов ЖКТ (80% случаев), когда источник кровотечения располагается в пищеводе, желудке, двенадцатиперс-тной кишке (проксимальнее связки Трейтца), и нижних отделов ЖКТ — ис-точник в тощей и подвздошной (5%), толстой кишках (15%) (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Причины желудочно-кишечных кровотечений

| [size=2] Из верхних отделов ЖКТ | Из нижних отделов ЖКТ |

| — Язва двенадцатиперстной кишки и/или желудка — 45%. — Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки (стрессовые, лекарственные, азотемические и др.) – 20% — Варикозно расширенные вены пищевода и желудка – 15% — Синдром Мэллори—Вейсс – 10% — Опухоли пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – 5% — Другие причины – 5% | — Дивертикулит — Опухоли и полипы толстой кишки — Ангиодисплазия — Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона — Геморрой — Инфекционные заболевания |

Классификация ЖКК по клиническому течению: продолжающееся, профузное (как правило, с геморрагическим шоком), остановившееся (состоявшееся) и рецидивное (повторное).

Классификация по степени тяжести кровопотери (Лыткин М.И., Румянцев В.В., 1972).

— Лёгкие (степень I). Состояние удовлетворительное. Однократная рвота или однократный оформленный стул чёрного цвета. ЧСС 80—100 в ми¬нуту; систолическое АД >100 мм рт.ст.; диурез >2 л/сут.

— Средней степени тяжести (степень II). Состояние больного средней сте-пени тяжести. Повторная рвота кровью или мелена. ЧСС 100—110 в минуту; систолическое АД 100—120 мм рт.ст.; диурез

— Тяжёлые (степень III). Состояние тяжёлое; возможно нарушение сознания вплоть до комы. Повторная рвота малоизменённой кровью, жидкий дёгтеоб-разный стул или стул малоизмененной кровью. ЧСС >120 в минуту; систолическое АД

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Основанием для диагноза желудочно-кишечного кровотечения являются:

— бледность кожных покровов, холодный липкий пот, головокружение, слабость (коллаптоидное состояние);

— частый и мягкий пульс, снижение АД.

— рвота малоизмененной кровью и/или содержимым по типу «кофейной гущи»;

— мелена и/или черный кал – самостоятельные или при пальцевом исследовании прямой кишки.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Выделяют скрытый период, когда отсутствуют очевидные признаки желудочно-кишечного кровотечения (общие симптомы) и период явных признаков (рвота, мелена).

При внутренних кровотечениях кровь может изливаться наружу неизменённой (ишемический колит, распад опухолей толстой и прямой кишок, острый геморрой), а также в виде рвоты, кровянистой слизи, мелены.

Рвота:

— алой кровью — синдром Мэллори—Вейсс, рак пищевода или кардии желудка;

— тёмной кровью (кровотечения из варикозно расширенных вен пище¬вода и желудка при портальной гипертензии);

— по типу «кофейной гущи» (кровотечения из хронической или острой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки).

Кровянистая слизь — дизентерия, неспецифический язвенный колит, трещина прямой кишки.

Мелена (чёрный стул за счёт превращения гемоглобина в гемосидерин) — при кровотечении из верхних отделов ЖКТ.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.

Наиболее тяжёлое осложнение — геморрагический шок.

Кровотечение может привести к уменьшению или исчезновению призна-ков основного заболевания, приведшего к этому осложнению, и спровоци-ровать его обострение.

У больных с патологией печени кровотечение может вызвать развитие пе-чёночной недостаточности и энцефалопатии; при сочетании болезни, при-ведшей к кровотечению, с ИБС может развиться приступ стенокардии или инфаркт миокарда, обострение гипертонической болезни, сахарного диабета, почечная недостаточность и т.п.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

— Лёгочное кровотечение, которое сопровождается кашлем и кровохарканьем (аррозия сосудов у больных с бронхоэктазами, пневмосклеро¬зом, а также при опухолях гортани и бронхов, туберкулёзе).

— Нередко гипотензия при кровотечении вызывает приступ загрудинной боли и приводит к ЭКГ-признакам вторичной острой ишемии миокар¬да. Такое сочетание без явных признаков кровотечения способствует ошибочной диагностике ИБС и кардиогенного шока и госпитализации пациента в отделение кардиореанимации.

— Следует помнить, что одной из причин рвоты кровью может быть заглатывание крови при носовом кровотечении.

ОСМОТР И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

— Оценка общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, кровообращения.

— Визуальная оценка: бледность кожных покровов и слизистых, призна¬ки поражения печени (телеангиоэктазии, расширение подкожных вен брюшной стенки, желтуха, асцит), сыпь (проявления системных болез¬ней), кахексия (онкозаболевания).

— Исследование пульса, измерение ЧСС, измерение АД (тахикардия, гипотония).

— Живот, как правило, мягкий, равномерно участвует в акте дыхания, малоболезненный или безболезненный.

— Ректальное пальцевое исследование: обнаружение мелены, геморроя; определение нависания передней стенки прямой кишки или выбуха¬ния заднего свода влагалища (внутрибрюшное кровотечение).

— Наличие ассоциированных (явных) симптомов.

• Мелена появляется при поступлении в просвет желудка не менее 200 мл крови. Продолжительность мелены не всегда свидетельствует о продолжа¬ющемся кровотечении, а соответствует продвижению крови по кишечнику (мелена может появиться уже через 4—6 мин после начала кровотечения).

• Примесь крови в кале.

• Рвота (алой кровью, тёмной кровью, «кофейной гущей»).

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ.

При очевидных симптомах или подозрении на продолжающееся или состоявшееся кровотечение больного нужно экс¬тренно госпитализировать. Медицинская эвакуация осуществляется в положении лёжа на носил¬ках с приподнятых головным концом.

Часто встречающиеся ошибки. Задержка госпитализации пациента при кажущейся остановке кровотечения, которое в любой момент может ре-цидивировать.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Основная задача СМП при желудочно-кишечном кровотечении — экс-тренная госпитализация больного в стационар. Следует вести мониторинг или контроль АД и ЧСС, поддерживать виталь¬ные функции (в соответствии с общереанимационными принципами).

При наличии признаков геморрагического шока (озноб, холодный пот, снижение наполнения вен, нарастающая тахикардия (ЧСС >100 ударов в мин) и гипотония (АД

Критериями адекватности восстановления ОЦК при массивной кровопо-тере служат: уровень САД – 80-100 мм рт.ст., величина ЦВД – не более 12 см вод. ст., скорость диуреза – не менее 40 мл/час, содержание гемоглобина не менее 90 г/л, насыщение гемоглобина капиллярной крови кислородом не менее 95% (FiO2

Если у больного нет признаков геморрагического шока, то не стоит то-ропиться с инфузионной терапией.

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (СтОСМП)

Все больные с признаками желудочно-кишечного кро¬вотечения или при обоснованном подозрении на таковое подлежат немедленному направлению в многопрофильные стационары скорой медицинской помощи, где круглосуточно обеспечивается дежурная эндоскопическая служба (с возможностями современной лечебной эндоскопии) и штатная служба (кабинет, отделение) переливания крови.

Согласно Международным рекомендациям в лечебном учреждении должны быть созданы протоколы для мультидисциплинарного ведения пациентов с ЖКК, в том числе они должны включать доступность эндоскописта, обученного проведению эндоскопического гемостаза.

Основанием для диагноза желудочно-кишечного кровотечения в условиях СтОСМП являются следующие признаки:

• рвота малоизмененной кровью и/или содержимым по типу «кофейной гущи»;

• мелена и/или черный кал при пальцевом исследовании прямой кишки;

• коллаптоидное состояние и холодный липкий пот;

• бледность кожи, снижение Нв.

Достаточно одного из перечисленных критериев для отнесения больного к группе ЖКК.

В зависимости от выраженности проявлений кровотечения и тя¬жести состояния, все больные с желудочно-кишечным кровотечени¬ем разделяются на 2 основные группы: «тяжелое ЖКК» — с высоким риском рецидива кровотечения и неблагоприятного исхода и «нетяжелое ЖКК».

Протокол обследования больных с ЖКК в СтОСМП:

Всем больным этой группы в СтОСМП выполняется:

• измерение АД и ЧСС;

• устанавливается желудочный зонд;

• пальцевое исследование прямой кишки;

• общий анализ крови;

• ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости (при отсутствии нарушений гемодинамики).

• Обязательные исследования: ФГДС (А, 1++), консультация терапевта, группа крови, резус-фактор, RW.

• Дополнительные исследования (по показаниям): Rg-графия груди, биохимический анализ крови: сахар, мочевина, креатинин, билирубин, АСТ, АЛТ, калий и натрий; тромбоциты, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), МНО, фибринолитическая активность плазмы.

Критерии отнесения к группе «тяжелое ЖКК»:

— возраст старше 60 лет;

— неоднократные рвота малоизмененной кровью («кофейной гущей») и/или мелена;

— коллапс, потеря сознания;

— тахикардия – частота сердечных сокращений ≥ 100 в мин;

— гипотензия – систолическое АД ≤ 100 мм рт.ст.;

— концентрация гемоглобина менее