Временная остановка кровотечения жгутом на верхней конечности

Оглавление темы «Острая кровопотеря. Классификация кровотечений. Классификация кровотечения.Травмы и ранения частей тела. Травма головы. Ушиб головы. Ушиб головного мозга ( УГМ ). Черепно-мозговая травма ( ЧМТ, чмт ).»:

1. Острая кровопотеря. Классификация кровотечений. Классификация кровотечения.

2. Классификация кровотечений по источнику. Артериальное кровотечение. Венозное кровотечение. Классификация кровотечений по клинике. Наружное кровотечение. Внутреннее кровотечение. Скрытое кровотечение.

3. Классификация кровотечений по времени возникновения. Первичное кровотечение. Вторичное кровотечение. Раннее и позднее вторичное кровотечение. Классификация кровотечений по скорости развития. Молниеносные кровопотери. Острые кровопотери. Хронические кровопотери.

4. Клиника кровотечений. Общие принципы лечения наружной острой кровопотери. Немедленная временная остановка наружного кровотечения. Временная остановка кровотечения. Быстрая остановка кровотечения. Остановка кровотечений из ран шеи и головы.

5. Остановка кровотечений из ран верхних конечностей. Пережатие сосудов. Остановка кровотечений нижних конечностей. Жгут. Наложение жгута. Правила наложения жгута.

6. Травмы и ранения частей тела. Травма головы. Ушиб головы. Черепно-мозговая травма ( ЧМТ, чмт ).

7. Диагностика черепно-мозговой травмы ( ЧМТ, чмт ). Признаки травмы головы. Общие вопросы диагностики ЧМТ. Общемозговые симптомы.

8. Классификация черепно-мозговой травмы ( ЧМТ, чмт ). Классификация травм головы. Закрытая черепно-мозговая травма ( ЧМТ ). Сотрясение головного мозга ( СГМ ).

9. Ушиб головного мозга ( УГМ ). Ушиб мозга легкой степени тяжести. Ушиб мозга средней степени тяжести.

10. Ушиб мозга тяжелой степени тяжести. Сдавление головного мозга. Внутречерепная гематома. Сдавление мозга гематомой. Светлый промежуток.

Остановка кровотечений из ран верхних конечностей. Пережатие сосудов. Остановка кровотечений нижних конечностей. Жгут. Наложение жгута. Правила наложения жгута.

При кровотечениях из ран верхних конечностей пальцами следует прижать:

— подключичную артерию к I ребру в надключичной области кнаружи от места прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы;

— подмышечную артерию к головке плечевой кости в подмышечной ямке;

— плечевую артерию к плечевой кости в верхней трети внутренней поверхности плеча у края двуглавой мышцы;

— лучевую артерию к лучевой кости в точке определения пульса;

— локтевую артерию к локтевой кости в верхней трети внутренней поверхности предплечья.

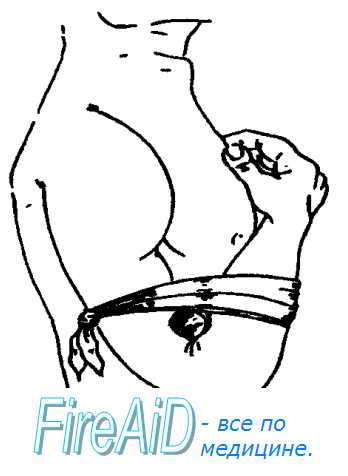

Рис.19. Временная остановка кровотечения из предплечья и кисти путем сгибания конечности.

Пережатие поврежденных магистральных сосудов нижних конечностей осуществляют в следующих точках:

— бедренную артерию — ниже середины пупартовой связки к горизонтальной ветви лонной кости;

— подколенную артерию — по центру подколенной ямки к суставному концу бедренной кости;

— артерию тыла стопы — на середине расстояния между наружной и внутренней лодыжками ниже голеностопного сустава;

— заднюю берцовую артерию — к задней поверхности внутренней лодыжки.

Последующая временная остановка кровотечения, до хирургической обработки раны, достигается наложением давящей повязки или фиксацией конечности в максимально согнутом состоянии (см. рис. 19). Если эти способы остановки кровотечения оказываются неэффективными, используют наложение жгута (см. рис. 20).

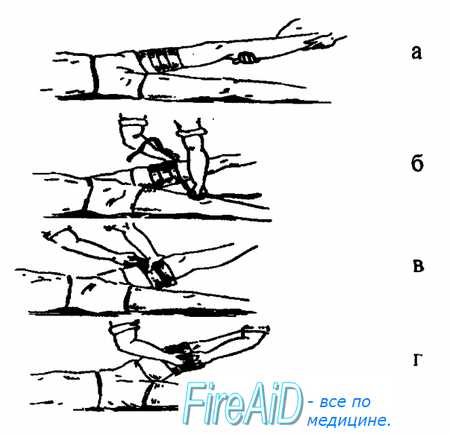

Рис. 20. Наложение стандартного резинового жгута.

а — обертывание конечности полотенцем;

б — жгут подведен под бедро и растянут;

в — первый оборот жгута;

г — закрепление жгута.

Следует соблюдать правила наложения жгута:

1. Проксимальнее раны и максимально ближе к ней накладывают мягкую прокладку из одежды или любого другого материала, стараясь избежать складок.

2. Перед наложением жгута, для обеспечения оттока крови из поврежденной конечности, ее приподнимают на 20—30 сек.

3. Жгут следует накладывать так, чтобы его начальный участок перекрывался последующими турами.

4. При правильно наложенном жгуте кровотечение из раны прекращается, исчезает пульс и бледнеют кожные покровы ниже его наложения.

5. К одежде пострадавшего или жгуту надежно фиксируют записку с указанием даты и времени его наложения.

6. Конечность иммобилизуют с помощью транспортной шины или подручных средств. Жгут нельзя закрывать бинтовой повязкой, он должен быть хорошо виден!

7. На этапе эвакуации через каждые 1,5—2 часа (зимой через 20—30 мин.) жгут расслабляется для восстановления кровотока в конечности, а поврежденный сосуд на это время прижимается пальцем выше места ранения.

8. Венозное и капиллярное кровотечение останавливают путем наложения тугой давящей повязки. Обычно этого бывает достаточно. При ножевом ранении крупной магистральной вены можно провести тугую тампонаду раны или наложить кровоостанавливающий жгут.

Дальнейшая тактика лечения острой кровопотери изложена в теме «Тактика лечения гиповолемического шока».

Видео урок правил наложения жгута для остановки артериального кровотечения

— Также рекомендуем «Травмы и ранения частей тела. Травма головы. Ушиб головы. Черепно-мозговая травма ( ЧМТ, чмт ).»

Источник

РазлиÑаÑÑ Ð²ÑеменнÑÑ (пÑедваÑиÑелÑнÑÑ) и поÑÑоÑннÑÑ (оконÑаÑелÑнÑÑ) оÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐºÑ ÐºÑовоÑеÑениÑ. ÐÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¾ÑÑановка кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑедоÑвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ð¿Ð°ÑнÑÑ ÐºÑовопоÑеÑÑ Ð¸ позволÑÐµÑ Ð²ÑигÑаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾ оконÑаÑелÑной оÑÑановки наÑÑжного кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑноÑÑÑÑÑ: палÑÑевое пÑижаÑие аÑÑеÑии, наложение давÑÑей повÑзки, наложение кÑовооÑÑанавливаÑÑего жгÑÑа; ÑоÑÑиÑованное Ñгибание конеÑноÑÑи.

ÐÑижаÑие аÑÑеÑии. ÐÑименÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñеменной оÑÑановки аÑÑеÑиалÑного кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° конеÑноÑÑÑÑ , Ñее и голове. ÐÑижаÑие пÑоизводиÑÑÑ Ð²ÑÑе кÑовоÑоÑаÑего меÑÑа, где Ð½ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ Ð¼ÑÑеÑнÑÑ Ð¼Ð°ÑÑ, где аÑÑеÑÐ¸Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ Ð½Ðµ оÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð»Ñбоко и Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ñидавлена к коÑÑи. ÐÑижаÑие пÑоизводиÑÑÑ Ð² опÑеделеннÑÑ ÑоÑÐºÐ°Ñ . Ðаиболее важнÑе: Ð¿Ð°Ñ Ð¾Ð²Ñй Ñгиб — Ð´Ð»Ñ Ð°ÑÑеÑии бедÑа, Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ — Ð´Ð»Ñ Ð°ÑÑеÑии голени, локÑевой ÑÑÑÑав — Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевой аÑÑеÑии в локÑевом Ñгибе; подмÑÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ Ð¸ внÑÑÑеннÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð´Ð²Ñглавой мÑÑÑÑ — Ð´Ð»Ñ Ð°ÑÑеÑии ÑÑки; на Ñее Ñ Ð²Ð½ÑÑÑеннего кÑÐ°Ñ Ð³ÑÑдино-клÑÑиÑной мÑÑÑÑ, близ ее ÑеÑÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ — Ð´Ð»Ñ Ñонной аÑÑеÑии, пÑижав ее палÑÑем к попеÑеÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¾ÑÑоÑÑÐºÑ 6-го Ñейного позвонка.

Ðаложение давÑÑей повÑзки Ð´Ð»Ñ Ð²Ñеменной оÑÑановки наÑÑжного кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑименÑÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно пÑи неболÑÑÐ¸Ñ ÐºÑовоÑеÑениÑÑ ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ , как венознÑе, капиллÑÑнÑе и кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· неболÑÑÐ¸Ñ Ð°ÑÑеÑий. ÐавÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ·ÐºÑ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ ÑледÑÑÑим ÑпоÑобом: на ÑÐ°Ð½Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ ÑÑеÑилÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑзкÑ, повеÑÑ Ð½ÐµÐµ ÑÑго ÑвеÑнÑÑÑй в комок ваÑÑ, а заÑем ÑÑго бинÑÑÑÑ ÐºÑÑговÑми Ñ Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸ бинÑа. ÐмеÑÑо ваÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ иÑполÑзоваÑÑ Ð½Ðµ ÑазмоÑаннÑй ÑÑеÑилÑнÑй бинÑ. Ðаложение давÑÑей повÑзки ÑвлÑеÑÑÑ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑвеннÑм меÑодом вÑеменной оÑÑановки кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñан, ÑаÑположеннÑÑ Ð½Ð° ÑÑловиÑе, на волоÑиÑÑой ÑаÑÑи головÑ.

ФоÑÑиÑованное Ñгибание конеÑноÑÑи как ÑпоÑоб вÑеменной оÑÑановки кÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñименимо Ð´Ð»Ñ Ð²ÐµÑÑ Ð½ÐµÐ¹ и, в менÑÑей ÑÑепени, Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð½ÐµÐ¹ конеÑноÑÑи. ÐÑи ÑоÑÑиÑованном Ñгибании конеÑноÑÑи кÑовоÑеÑение оÑÑанавливаеÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑÐµÑ Ð¿ÐµÑегиба аÑÑеÑии.

Ðаложение жгÑÑа. ÐгÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ Ð¿Ñи повÑеждении кÑÑпнÑÑ Ð°ÑÑеÑиалÑнÑÑ ÑоÑÑдов конеÑноÑÑей. ÐÑи кÑовоÑеÑении из аÑÑеÑий веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ конеÑноÑÑи жгÑÑ Ð»ÑÑÑе ÑаÑположиÑÑ Ð½Ð° веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑÑеÑи плеÑа; пÑи кÑовоÑеÑении из аÑÑеÑий нижней конеÑноÑÑи – на ÑÑедней ÑÑеÑи бедÑа.

ÐгÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ Ð½Ð° пÑиподнÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ: подводÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ меÑÑо пÑедполагаемого наложениÑ, ÑнеÑгиÑно ÑаÑÑÑгиваÑÑ (еÑли он ÑезиновÑй) и, подложив под него мÑгкÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÑ (бинÑ, Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¸ дÑ.), накÑÑÑиваÑÑ Ð½ÐµÑколÑко Ñаз (до полной оÑÑановки кÑовоÑеÑениÑ) Ñак, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²Ð¸Ñки ложилиÑÑ Ð²Ð¿Ð»Ð¾ÑнÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ к дÑÑÐ³Ð¾Ð¼Ñ Ð¸ ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ не попали Ñкладки кожи. ÐонÑÑ Ð¶Ð³ÑÑа надежно завÑзÑваÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑкÑеплÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑепоÑки и кÑÑÑка.

ÐгÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½ ÑÑго, но пÑи ÑÑом не ÑледÑÐµÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¸Ñне ÑилÑно ÑдавливаÑÑ Ñкани конеÑно, Ñак как Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÑжелÑе оÑложнениÑ.

ÐÑи ÑлиÑком длиÑелÑном Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ на конеÑноÑÑи, пÑепÑÑÑÑвÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑови в пеÑиÑеÑиÑеÑкÑÑ ÑаÑÑÑ ÐµÐµ, жгÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑпоÑобÑÑвоваÑÑ ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð² ней инÑекÑии; в Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ вÑÐµÐ¼Ñ — ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¾ÑмоÑаживаниÑ, и в конеÑном ÑÑеÑе он Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÑзваÑÑ Ð¾Ð¼ÐµÑÑвление Ñканей ниже пеÑеÑÑжки.

ÐÐ»Ñ Ð¿ÑедÑпÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñложнений Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ вÑполнÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделеннÑе пÑавила:

— жгÑÑ (закÑÑÑка) должен пÑименÑÑÑÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð¿Ñи ÑилÑном аÑÑеÑиалÑном кÑовоÑеÑении, коÑоÑое нелÑÐ·Ñ Ð¾ÑÑановиÑÑ Ð´ÑÑгими ÑпоÑобами;

— жгÑÑ ÑледÑÐµÑ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ Ð¿Ð¾ возможноÑÑи ближе к Ñане, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ его оÑÑавалаÑÑ ÐºÐ°Ðº можно менÑÑÐ°Ñ ÑаÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи;

— заÑÑгиваÑÑ Ð¶Ð³ÑÑ ÑледÑÐµÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ пÑекÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑовоÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ (до пÑекÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑлÑÑа к пеÑиÑеÑии Ð¾Ñ Ð¶Ð³ÑÑа);

— вÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð³ÑÑа должно бÑÑÑ ÑÑÑого огÑаниÑено: леÑом — до 1,5—2 ÑаÑов, зимой — до 1—1,5 ÑаÑов, Ñ Ð´ÐµÑей — до 1 ÑаÑа, в ÑеÑение ÑÑого вÑемени Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð¿ÑинÑÑÑ Ð²Ñе меÑÑ Ðº ÑомÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð´Ð¾ÑÑавиÑÑ Ñаненого в медиÑинÑкое ÑÑÑеждение Ð´Ð»Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑаÑелÑной оÑÑановки кÑовоÑеÑениÑ;

— леÑом, ÑеÑез каждÑй ÑаÑ, а зимой ÑеÑез полÑаÑа, пÑедваÑиÑелÑно пеÑежав аÑÑеÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑами вÑÑе ÑанениÑ, Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ оÑлабиÑÑ Ð¶Ð³ÑÑ Ð½Ð° неÑколÑко минÑÑ Ð¸ наложиÑÑ ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð½ÐµÑколÑко вÑÑе или ниже, Ñем он бÑл ÑанÑÑе;

— каÑегоÑиÑеÑки запÑеÑаеÑÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑваÑÑ Ð¶Ð³ÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñзкой, коÑÑнкой, одеждой и Ñ. д. ÐгÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ лежаÑÑ Ñак, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð½ бÑоÑалÑÑ Ð² глаза. РжгÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ к одежде поÑÑÑадавÑего должен бÑÑÑ Ð¿ÑикÑеплен кÑÑоÑек коÑÑнки Ñ Ñказанием даÑÑ, ÑаÑа и минÑÑÑ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð³ÑÑа. РкÑайнем ÑлÑÑае ÑÑи даннÑе могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð½Ð°Ð½ÐµÑÐµÐ½Ñ ÑеÑнилÑнÑм каÑандаÑом на ÐºÐ¾Ð¶Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑадавÑего.

ÐÑи оÑÑÑÑÑÑвии ÑпеÑиализиÑованного жгÑÑа можно пÑименÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÑнÑй маÑеÑиал, напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð»Ð°Ñок. Ðго завÑзÑваÑÑ ÑнаÑала ÑовеÑÑенно Ñвободно, заÑем в пеÑÐ»Ñ Ð²ÑÑавлÑÑÑ ÐºÐ°ÐºÑÑ-нибÑÐ´Ñ Ð¿Ð°Ð»ÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ доÑеÑÐºÑ Ð¸ закÑÑÑиваÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ñок до Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ ÑÑепени.

Источник

Временная остановка кровотечения необходима для предотвращения кровопотери на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.

Ее производят на месте происшествия в порядке самопомощи или взаимопомощи следующими способами:

1) наложение давящей повязки;

2) пальцевое прижатие артерии к кости;

3) максимальное сгибание конечности в суставе

4) наложение кровоостанавливающего жгута.

1) Наложение давящей повязки.

Венозное кровотечение и кровотечение из небольших артерий можно остановить давящей повязкой. Она наиболее эффективна там, где мягкие ткани лежат тонким слоем на костях (покровы черепа, область лучезапястного, локтевого, коленного и голеностопного суставов, передняя поверхность голени). На рану накладывают стерильные марлевые салфетки в несколько слоев, между турами бинта тугой комок ваты (нераскатанный рулон бинта или чистый носовой платок, сложенный плотным валиком).

Без марлевой прокладки прямо на рану вату накладывать нельзя. Все это плотно фиксируют круговыми турами бинта. Комок ваты или скатка бинта сдавливает просветы поврежденных сосудов, и кровотечение прекращается. Сдавленные кровеносные сосуды быстро тромбируются. По возможности необходимо придать конечности возвышенное положение. Для этого под нее можно подложить валик, плотно скатанную одежду, подушку. Это приводит к уменьшению притока крови к конечности и снижению давления в венах, что способствует быстрому образованию сгустков крови в ране. Этим способом можно совсем остановить кровотечение.

2) Пальцевое прижатие артерии к кости.

Если у оказывающего помощь не окажется под рукой перевязочного материала или жгута, а у пострадавшего — артериальное кровотечение, следует немедленно прижать поврежденную артерию пальцами выше раны к кости. Этот метод является самым быстрым и достаточно эффективным, однако он исключает возможность транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение и требует значительных усилий. Даже физически сильному человеку применять его более 10-15 мин затруднительно.

Поэтому данный способ следует считать подготовительным. Он дает возможность уменьшить кровопотерю и перейти к другому более надежному методу, позволяющему производить транспортировку пострадавшего. Кровоточащий сосуд прижимают в тех местах, где артерия располагается поверхностно у кости, к которой ее можно прижать. Прижимают артерию большим пальцем или кулаком. Хорошо удается прижать плечевую и бедренную артерии, труднее — сонную и особенно подключичную артерии. Для каждого крупного артериального сосуда имеются определенные точки, где производят его пальцевое прижатие. Необходимо знать следующие анатомические места прижатия артерий.

1. При кровотечении из раны в теменной области головы прижимают височную артерию большим пальцем к височной кости на 1-1,5 см к переди от ушной раковины.

2. Если кровоточащая рана расположена на щеке, следует прижать наружную челюстную артерию большим пальцем к нижнему краю нижней челюсти на границе задней и средней ее трети.

3. При кровотечении из сонной артерии (рана расположена на боковой поверхности шеи), кратковременная его остановка достигается прижатием сонной артерии большим пальцем (или четырьмя остальными) к по перечному отростку VI шейного позвонка по внутреннему краю грудиноключично-сосцевидной мышцы, примерно в середине ее длины. Если пострадавший лежит на спине (оказывающий помощь находится у головы), следует повернуть голову раненого в противоположную от повреждения сторону. Большой палец кисти фиксируют на подбородочной области, а остальные четыре — по ходу сонной артерии и плотно прижимают кровоточащий сосуд вглубь к указанной точке.

4. Кровотечение из подключичной артерии останавливается прижатием ее к I ребру в надключичной ямке кнаружи от места прикрепления грудиноключично-

сосцевидной мышцы к грудине. Если пострадавший лежит на спине (оказывающий помощь находится лицом к нему), то необходимо повернуть голову раненого в сторону, противоположную повреждению. Четырьмя пальцами обхватить заднюю поверхность

шеи, а большим пальцем прижать кровоточащую артерию к ребру.

5. Подмышечную артерию можно прижать в глубине подмышечной впадины к головке плечевой кости на границе передней трети подмышечной впадины у задней поверхности большой грудной мышцы.

6. Чтобы остановить кровотечение из раны, расположенной на плече или предплечье, необходимо прижать плечевую артерию четырьмя пальцами кисти к плечевой кости. Артерия проходит вдоль внутреннего края двуглавой мышцы плеча.

7.

При кровотечении из раны, расположенной на бедре, необходимо прижать бедренную артерию к бедренной кости. Прижимают большими пальцами с обхватом бедра другими четырьмя пальцами обеих кистей. В случае неэффективности можно прижать артерию в

области паховой складки к горизонтальной ветви лонной кости кулаком правой кисти, усиливая давление захватом правого запястья левой кистью. У тучных людей можно прижать артерию коленом.

3) Максимальное сгибание конечности в суставе.

Для временной остановки кровотечения на месте происшествия можно с успехом прибегнуть к максимальному сгибанию конечности в суставе с последующей фиксацией ее в таком положении. Этот метод эффективен, когда рана находится ниже суставов — локтевого, тазобедренного, коленного или в суставной ямке. В область сустава необходимо вложить тугой ватно-марлевый валик.

Так, например, при кровотечении из предплечья и кисти нужно вложить в локтевую ямку ватно-марлевый валик, максимально согнуть руку в локтевом суставе и фиксировать предплечье к плечу в положении максимального сгибания. При повреждении бедренной артерии конечность максимально сгибают в тазобедренном и коленном суставах, бедро и голень прибинтовывают к туловищу. При кровотечении из голени и стопы в подколенную ямку необходимо вложить плотный валик, ногу фиксируют в положении максимального сгибания в коленном суставе.

4) Наложение кровоостанавливающего жгута.

Для временной остановки кровотечения применяют кровоостанавливающий жгут — круговое перетягивание.

В 1873 г. Ф. Эсмарх предложил использовать кровоостанавливающий жгут из резиновой трубки. На одном его конце закреплялся металлический крючок, на другом — металлическая цепочка. В том же году Б. Лангенбек предложил заменить резиновую трубку резиновой лентой, что уменьшило травмирующее действие жгута на мягкие ткани. В годы Великой Отечественной войны в нашей стране применяли матерчатый жгут. С появлением высококачественной резины, обладающей хорошей эластичностью и устойчивостью к низким температурам, стали применять резиновый ленточный жгут. Он представляет собой резиновую ленту длиной 125 см, шириной 2,5 см и толщиной 3-4 мм.

На одном конце жгута закреплен металлический крючок, на другом — металлическая цепочка. В последнее время крепежные элементы изменились— на одном конце жгута находятся две пластмассовые кнопки, расположенные вдоль него, а на другом — несколько круглых отверстий. Кроме того, с 1987 г. на заводе «Балтиец» начат выпуск механического жгута. Он выполнен в виде катушки, на которую накручивается белая синтетическая лента, снаружи закрыт пластмассовым корпусом. Натяжение ленты создается вращением звездочки. Сверху на корпусе циферблат-памятка. При обработке ленты антисептиком жгут с успехом можно применять в операционной.

Показаниями к наложению жгута являются артериальное кровотечение, а также кровотечения, которые не останавливаются другими способами. Противопоказания — резко выраженный склероз сосудов и нагноительные процессы на месте наложения жгута.

Техника наложения жгута. При артериальном кровотечении следует немедленно прижать кровоточащую артерию рукой выше раны к подлежащей кости. Чтобы не ущемить кожу, участок тела, предназначенный для наложения жгута, следует защитить одеждой или обернуть косынкой, салфеткой или материалом.

Поврежденную конечность перед наложением жгута необходимо приподнять, чтобы увеличить прилив крови из периферического сегмента в общее кровообращение, восполнив тем самым, хотя бы частично, кровопотерю.

Артериальный жгут накладывают на конечность так, чтобы он находился между раной и сердцем , и по возможности ближе к ней, стремясь максимально уменьшить обескровленный участок.

Жгут располагают с внутренней стороны поврежденной конечности. Концом, имеющим крючок или кнопку, оборачивают конечность и располагают его на передней поверхности косо вверх. Остальная часть жгута свисает по задней поверхности конечности. В таком положении одной рукой удерживают жгут вместе с сегментом конечности, а другой берут за свисающую часть, сильно растягивают его и оборачивают вокруг конечности, прижав при этом косо направленный конец с крючком (кнопками). Постепенно уменьшая натяжение жгута, накладывают последующие спиральные витки, направляясь от периферии к центру, частично закрывая предыдущие туры. Закончив наложение жгута, цепочку застегивают на крючок.

Если же жгут имеет пластмассовые кнопки и отверстия, при растягивании конца с отверстиями последние удлиняются, что значительно облегчает застегивание путем проталкивания кнопок в отверстия. Критерием оптимальной силы натяжения жгута является прекращение кровотечения из раны. Под последний виток жгута подкладывают записку с указанием времени наложения в часах и минутах и подписью оказывавшего помощь.

Наиболее быстро и просто накладывают механический жгут. Натяжение ленты осуществляется вращением звездочки. Время наложения указывается на циферблате. После наложения жгута пострадавшему необходимо ввести обезболивающие средства, так как в конечность ниже жгута развивают сильные ишемические боли, произвести иммобилизацию конечности и в холодное время года укутать ее.

Эвакуировать раненых следует в лежачем положении Необходимо помнить , что при наложение жгута прекращает кровоснабжение тканей, а это может привести к омертвению конечности , поэтому максимальное время, на которое может быть наложен жгут, летом не должно превышать 2 ч, а зимой не более часа. При этом через каждые 30-40 мин следует ослаблять жгут на несколько минут, а затем вновь затягивать, но несколько выше первоначально места. Этим достигается частичное восстановление кровообращение в конечности ниже жгута. Прежде чем ослабить жгут, необходимо выше него пальцами прижать артерию к кости.

Жгут можно накладывать как на однокостные сегменты конечности (плечо, бедро), так и на двукостные (предплечье, голень). На предплечье и голени сосуды сдавливаются в межкостном пространстве мышцами. Следует избегать наложения жгута в средней трети плеча, так как это может привести к повреждению плечевого нерва. Из-за отсутствия мышц в области запястья и в нижней трети голени (над лодыжками) наложение жгута в этих областях иногда не останавливает кровотечение из межкостной артерии, кроме того, под жгутом нередко развиваются некрозы тканей.

При кровотечении из раны, расположенной в верхней трети плеча и бедра, жгут накладывают в виде восьмерки. Начинают наложение 2-3 турами на верхней трети конечности, а затем жгут ведут по туловищу , где и закрепляют. Для остановки кровотечения жгут можно накладывать и при ранении сосудистого пучка на шее. Чтобы предотвратить сдавление петлей жгута жизненно важных органов, необходимо противоположную от повреждения сторону защитить палкой, доской, лестничной шиной. Шина моделируется по боковой поверхности плеча, надплечья, шеи и головы, располагается со здоровой стороны шеи и упирается в голову и плечевой сустав.

Она служит каркасом и надежно защищает от сдавления трахею и сосуды на противоположной стороне шеи. Жгут затягивают вокруг шеи и шины, при этом он должен сдавливать лишь сосуды на стороне повреждения. На область раны необходимо изложить ватно-марлевый валик; скатку бинта. При отсутствии шин и подручных средств , для защиты можно использовать руку пострадавшего. С этой целью руку здоровой стороны тела, согнуть в локтевом и лучезапястном суставах, кладут на голову, как бы обхватывая ее. Голову следует максимально повернуть в здоровую сторону. Руку, обхватывающую голову, необходимо больше сместить вперед, чтоб лента жгута не сдавила дыхательное горло.

Оценка правильности наложения жгуча. При правильно налаженном жгуте кровотечение из раны прекращается. Конечность ниже жгута бледная. Пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается. Если же конечность синеет и кровотечение из раны усиливается — жгут затянут слабо, его следует немедленно переложить. При чрезмерном затягивании жгута могут раздавливаться мягкие ткани, в результате чего развивается очень сильная боль. В таком случае необходимо осторожно ослабить натяжение до появления первых капель крови в ране и вновь с небольшим усилием, но доставочным для остановки кровотечения затянуть жгут.

Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 22502; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома — страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 9141 — | 7368 — или читать все…

Читайте также:

Источник