Внутричерепные кровотечения у детей

Внутричерепное кровотечение у ребенкаНе все случаи субарахноидального кровоизлияния объясняются выявляемыми сосудистыми мальформациями. В одном исследовании в 31% случаев не было найдено повреждений (Hourihan et al., 1984). Независимо от этиологии, субарахноидальное кровоизлияние может вмешиваться в васкуляризацию ткани мозга, хотя это в основном наблюдается в случаях пороков развития и нехарактерно при «спонтанных» субарахноидальных кровоизлияниях. «Спонтанные» внутричерепные гематомы, вероятно, вызваны небольшими сосудистыми мальформациями, которые разрушаются или сдавливаются вызванным кровотечением. Поэтому очень важно в случаях явно спонтанного субархноидального кровоизлияния или гематомы повторить ангиографию или визуализацию через некоторое время после острого эпизода, так как причинное АВМ может затем визуализироваться. Такие гематомы преимущественно поражают полушария мозга, но иногда возникают в области мозжечка и ствола мозга. В последнем случае клиническая картина может симулировать рассеянный склероз, хотя наиболее характерен быстрый смертельный исход. Внутричерепные гематомы показывают изменяющиеся картины на МРТ в разное время, поскольку содержащийся в них метгемоглобин, находится в разных фазах химического распада (Gomori et al., 1988). Среди 321 пациента младше 20 лет, обследованных Sedzimir и Robinson (1973), показатель рецидива составил 41% и уровень смертности 28%. Suh et al. (2001) обследовали 28 новорожденных в возрасте до двух лет с субарахноидальным кровоизлиянием. Причины повреждений включали АВМ, из них твердой мозговой оболочки в четырех, артериовенозные свищи в трех, аневризмы в двух, врожденные венозные аномалии в двух, мальформация вены Галена в одном и другие типы в трех случаях. В большинстве случаев наблюдались внутричерепные гематомы и/или внутрижелудочковые кровоизлияния. Повторные кровотечения в субарахноидальном пространстве могут быть причиной поверхностного гемосидероза, который редко встречается у детей (Fearnley et al., 1995). Хирургическое лечение возможно (Schievink et al., 1998). Прогрессирующее неврологическое ухудшение сопровождается повторной ксантохромной СМЖ. Сильное поле МРТ может показать краевые зоны гипоинтенсивности. Рецидивирующее кровотечение может быть результатом кровоточащей спинальной гемангиомы (Naranjo et al., 1987), которую нужно искать при отсутствии черепных поражений.

Другие сосудистые аномалии. Варианты внутричерепных сосудов обнаружены в 15% МРА исследований (Koelfen et al., 1995). Врожденное отсутствие одной (Ito et al., 2005) или обеих сонных артерий (Schlenska, 1986) обычно не сопровождается клиническими симптомами, что также относится к отсутствию или гипоплазии позвоночных артерий. Другие аномалии сонной артерии, такие как цервикальный стеноз или перегиб, рассматривались как причинные факторы острой приобретенной гемиплегии. Однако такие аномалии являются в основном случайными находками (Togay-Isikay et al., 2005). Различные пороки развития виллизиева круга, такие как прямое происхождение задней мозговой артерии от сонной артерии, не являются редкостью (Koelfen et al., 1995). Аномалии цервикальной или внутричерепной артерий могут быть связаны с аномалиями аорты и других системных сосудов, ангиомами лица и гипоплазией мозжечка и являются частью синдрома РНАСЕ (или PHACES), при котором также имеются сердечные, глазные и неврологические дефекты. Персистенция анастомозирующих артерий на основании мозга, таких как тройничных, слуховых и подъязычных артерий, могут встречаться как нормальные варианты (Resche et al., 1980), но часто сопровождаются РНАСЕ синдромом. Имеются сообщения об их сочетании с мешотчатой аневризмой или спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием, но возможно и случайное совпадение. Гипоплазия одного или нескольких сосудов часто бессимптомна (Giuffre и Sherkat, 2000). Bojinova et al. (2000) отобрали 205 детей 3-14 лет с вовлечением сонной артерии в 41,9% случаев, средней мозговой артерии в 54,1% и базилярной или передней мозговой артерии в оставшихся случаях. Извитость, петлеобразование или перегиб артерий (сонных), возможно, не связаны с повышенной встречаемостью инсультов (Togay-Isikay et al., 2005). Симптоматические случаи проявляются транзиторными ишемическими повреждениями в 21%, инфарктами мозга в 17% и судорогами в 56%. Они могут на самом деле не иметь отношения к порокам развития. Прогрессирующая атрофия полушария была редким проявлением. Сосудистое обкрадывание в ЦНС в результате стеноза подключичной артерии является редким проявлением. Похожий феномен может наблюдаться при анастомозах типа Блелока-Тауссига. Аномалии вен или синусов в результате повышенного синусного давления с последующим развитием гидроцефалии являются редкими. У больных детей отмечается обширное коллатеральное кровообращение. Ангиография может указывать на стеноз или отсутствие сегментов синусов, и после введения контрастного вещества в сагиттальный синус становится виден его рефлюкс в вены. Лечение с помощью венозного шунтирования от поперечного синуса к яремной вене показало возможность контроля гидроцефалии (Sainte-Rose et al., 1984). — Вернуться в оглавление раздела «Неврология.» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.12.2018 |

Источник

Внутричерепные кровоизлияния у детей: клиника, диагностикаЭпидуральная гематома у детей. Обычно появляется в результате артериального или венозного кровотечения в эпидуральное пространство после прямой травмы головы. Как правило, связана с переломом костей черепа. У младших детей часто имеется «светлый» промежуток между травмой и нарушением сознания; в связи с проявлением нарастающей гематомы как объёмного внутричерепного образования появляются судороги. Могут быть очаговые неврологические симптомы: расширение зрачка на стороне поражения, парез конечностей на противоположной стороне и одно-или двусторонний парез VI нерва. У младших детей первым проявлением могут быть анемия и шок. Диагноз подтверждается с помощью КТ. Лечение включает коррекцию гиповолемии. В некоторых случаях требуются срочное хирургическое удаление гематомы и остановка кровотечения. Субдуральная гематома у детейПоявляется при кровоизлиянии из вен, проходящих сквозь субдуральное пространство. Является характерным повреждением при умышленной травме, вызванной тряской или ударом по голове ребёнка грудного или младшего возраста. Обычно наблюдаются ретинальные кровоизлияния. Существуют противоречия в отношении участия родственников в травмировании ребёнка, случайности повреждения и гипоксии.

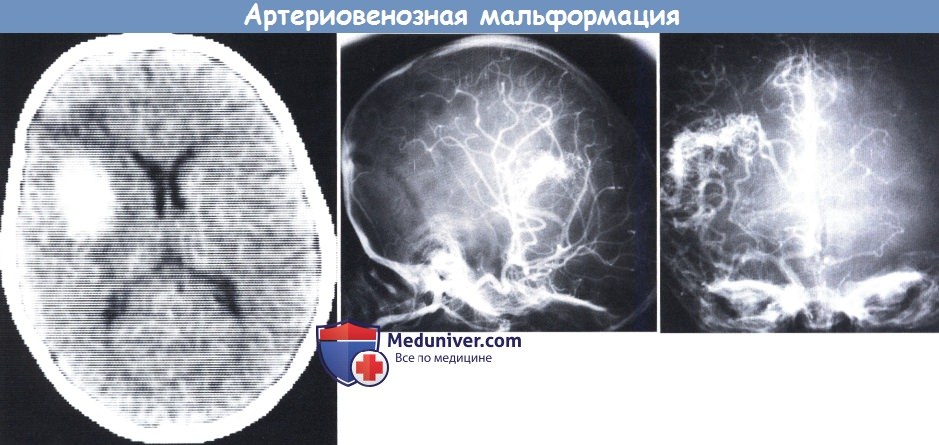

При внутричерепном кровоизлиянии: Субарахноидальное кровоизлияние у детейУ взрослых встречается намного чаще. Проявляется обычно внезапной головной болью, ригидностью затылочных мышц и иногда лихорадкой. Обычно имеются ретинальные кровоизлияния. Могут развиться судороги и кома. На КТ головного мозга выявляется кровь в СМЖ. В острой ситуации, когда кровоизлияние нарастает и приводит к повышению ВЧД, люмбальной пункции лучше избежать. Причиной часто является аневризма или артерио-венозная мальформация. Это можно выявить при магнитно-резонансной ангиографии, КТ или дигитальной субтракционной ангиографии. Применяется нейрохирургическое или эндоваскулярное лечение. — Также рекомендуем «Инсульт у детей: причины, клиника, диагностика» Оглавление темы «Нервные болезни детей»:

|

Источник

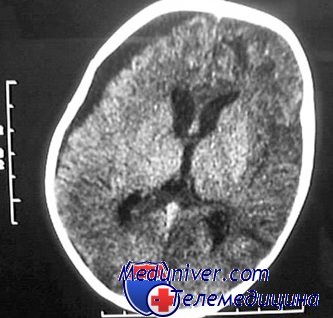

Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детейУ детей раннего возраста внутричерепные кровоизлияния составляют 56—60% острых расстройств мозгового кровообращения. Субарахноидальные кровоизлияния наиболее часты, на них приходится от 28 до 30% всех случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Внутримозговые кровоизлияния составляют 8— 12%. Причинами внутричерепных кровоизлияний у детей раннего возраста являются разрывы аневризм, черепно-мозговые травмы, болезни крови (лейкозы, анемии, тромбоцитопении и другие нарушения системы свертывания), геморрагические васкулиты, опухоли мозга. Разрыв аневризмы в большинстве случаев сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием, в то время как для болезней крови, асфиксии новорожденных более характерны паренхиматозные мелкоточечные, париваскулярные кровоизлияния. Массивные кровоизлияния в вещество мозга и внутрижелудочковые кровоизлияния обычно бывают следствием разрыва аневризмы или тяжелой черепно-мозговой травмы и, как правило, не совместимы с жизнью. Субарахноидальные кровоизлияния у детей более старшего возраста характеризуются внезапной резкой головной болью, рвотой, нарушением или потерей сознания, судорогами. Наиболее глубокая и длительная потеря сознания бывает у детей до 1 года. В неврологическом статусе основными являются симптомы раздражения мозговых оболочек и повышения внутричерепного давления. У детей первого года жизни особенно выражены беспокойство, общая гиперестезия. Перемена положения ребенка (пеленание, одевание) сопровождается отрицательной эмоциональной реакцией. Большой родничок выбухает, резко болезненна перкуссия головы; положительный симптом Грефе, умеренно выражены ригидность мышц затылка и симптом подвешивания. На 2—3-м году жизни, как правило, бывает выражен менингеальныи синдром: головная боль, рвота, ригидность мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского, общая гиперестезия и др. Оболочечные симптомы обычно развиваются к концу первого дня, достигают максимума на 3—4-е сутки и исчезают через 2—3 нед. Если количество крови, излившейся в субарахноидальное пространство, незначительно, как это бывает при подтекании артерио-венозной аневризмы, менингеальные симптомы могут отсутствовать.

Субарахноидальные кровоизлияния обычно сопровождаются повышением температуры в первые дни болезни до 38—39° С. На глазном дне обнаруживают отек соска зрительного нерва. Диагноз субарахноидального кровоизлияния подтверждается данными исследования спинномозговой жидкости, в которой в 1-е сутки определяется примесь свежей крови, а на 3—5-й день — ксантрохромия и измененные эритроциты. Количество белка в ликворе умеренно увеличено, плеоцитоз — 100—300 клеток в 1 мкл. В первые дни цитоз носит смешанный характер, в дальнейшем преобладают лимфоциты. В крови — лейкоцитоз до 10 000— 12 000, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ. Течение и прогноз субарахноидальных кровоизлияний во многом зависят от источника кровоизлияния и возраста ребенка. При разрыве артериальных аневризм течение болезни неблагоприятное, часто с летальным исходом. При разрыве артерио-венозных аневризм субарахноидальные кровоизлияния протекают менее тяжело, но при них возможны повторные кровоизлияния. Менее острое начало с постепенным нарастанием общемозговых и менпнгеальных симптомов характеризует кровоизлияние при ангиомах. Состояние ребенка тяжелое, потеря сознания, судороги, повторные рвоты. У грудных детей наблюдаются выбухание большого родничка, положительный сиптом Грефе. У детей раннего возраста в коматозном состоянии трудно выявить локальные неврологические симптомы. Раздражение вегетативных центров ствола головного мозга сопровождается гиперсаливацией и гиперсекрецией слизистых дыхательных путей. Тяжелая мышечная гипотония является следствием угнетения ретикулярной формации. Топические судороги могут быть обусловлены либо кровоизлиянием в ствол, либо его отеком и смещением. Внутрижелудочковые кровоизлияния протекают крайне тяжело, с глубокими, несовместимыми с жизнью нарушениями терморегуляции, дыхания, сердечной деятельности, гормеотоническими судорогами. — Также рекомендуем «Тромбоз мозговых вен у детей. Тромбоз мозгового синуса у ребенка» Оглавление темы «Травмы черепа. Нарушение мозгового кровообращения у детей»: |

Источник

Одна из распространенных родовых травм у новорожденных – внутричерепное кровоизлияние.

По статистике у детей, рожденных в срок, внутричерепное кровоизлияние происходит в одном случае на тысячу родов, а вот у детей, рожденных раньше срока с малым весом, такой процент значительно повышается – около половины новорожденных этой категории имеют симптомы кровоизлияния в мозг различной степени тяжести. В большинстве случаев недоношенные дети имеют нетравматические кровоизлияния, связанные с недостаточным развитием сосудистой системы, врожденными патологиями, инфекциями и т.д.

Причины внутричерепных кровоизлияний

По данным Казанского государственного медицинского университета, около 60 % мозговых расстройств у детей при родах заключаются именно во внутричерепных кровоизлияниях. Появляется эта патология в ходе родовой деятельности, когда головка ребенка проходит по родовым путям матери. Рождение ребенка связано с рядом сложных неоднократно повторяющихся процессов (сдавления и вытяжения головки, увеличения давления на плод и головку, момент кручения при продвижении по родовым путям), которые оказывают значительное по силе действие на кости черепа и мозговое вещество.

В эти моменты при сдавлении головки плода включаются компенсаторные механизмы, которые будут продолжать действовать еще неделю после родов, возвращая головке ребенка нормальную форму. Но при слабости таких механизмов или превосходящей силе давления на череп у новорожденного возникают субарахноидальные кровотечения – наиболее частый тип внутричерепного кровоизлияния плода.

Чаще всего внутричерепные кровоизлияния возникают по следующим причинам:

- родовая травма новорожденного (неправильное положение плода, узкий таз матери, слабая родовая деятельность, неоправданное наложение акушерских щипцов, крупный плод или крупная головка плода, переношенность и т.д.);

- недостаток кислорода у ребенка, наблюдающийся либо во время всей беременности, либо в ее последний триместр;

- нарушения в обмене веществ;

- недоношенность детей;

- внутриутробные инфекции, особенно те, которые поражают сосуды;

- дефицит витамина К;

- диссеминированное внутрисосудистое свертывание (предрасположенность к тромбообразованию и спонтанному кровотечению);

- гемофилия (несвертываемость крови);

- неправильный уход за новорожденным.

Признаки внутричерепного кровоизлияния

Симптомы внутричерепного кровоизлияния у новорожденных неонатологи могут распознать без особого труда. При ранней диагностике можно выявить травматические и нетравматические кровоизлияния и оказать своевременную помощь, вылечить признаки кровоизлияния, устранить причину патологии. Перечислим типичные симптомы внутричерепной гематомы у детей:

- резкое ухудшение состояния здоровья, развитие угнетения и появление чрезмерной возбудимости (наиболее явно этот симптом проявляется у детей, рожденных раньше положенного срока);

- слишком выпуклый большой родничок;

- изменение характера плача больных детей;

- ненормальные движения глазами;

- судороги, сопровождающие субарахноидальные кровотечения;

- анемия;

- тахикардия;

- нарушения терморегуляции;

- потеря массы тела, невозможность наладить стабильное кормление детей, частые срыгивания;

- посинение конечностей;

- тяжелые соматические патологии (пневмония, недостаточность сердца и почек, сепсис).

Периодизация течения патологии

В зависимости от времени проявления признаков внутричерепного кровоизлияния у новорожденных различают такие периоды в развитии патологии:

- первая неделя после родов – острый период, закладывающий дальнейшую динамику заболевания;

- ранний реабилитационный период – может занять до шести месяцев. Как правило, в этом периоде устраняются наиболее явные симптомы патологии;

- поздний реабилитационный период – в это время устраняются не только признаки недуга, но и наблюдается позитивная динамика со стороны мозговой деятельности.

По истечении двух лет у детей могут остаться незначительные симптомы патологии, которые со временем либо исчезнут вовсе, либо становятся малозаметными. 30 % детей остаются жить с такими недугами, как гидроцефалия, гемисиндром (поражение нервной системы, приводящее к нарушению двигательной активности в одной половине тела), кисты. Прогноз в лечении таких детей зависит от многих показателей, в частности, от доношенности плода, сопутствующих отклонений, длительности гипоксии.

Диагностика заболевания

Заподозрить диагноз у новорожденного можно при наблюдении за родовой деятельностью, поскольку любые серьезные отклонения требуют тщательного обследования ребенка. Нетравматические спонтанные кровоизлияния возникают у плода еще в утробе матери. Неонатолог основывается на данных инструментального обследования, клинического наблюдения, неврологических симптомов.

При необходимости делается компьютерная томография или ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных, позволяющие уточнить расположение гематомы, ее размеры, спрогнозировать возможные варианты лечения.

Лечение заболевания

Обширные внутричерепные кровоизлияния, сопровождающиеся сдавлением или разрывом мозгового вещества, нарушением целостности костей черепа не лечатся. Большая часть таких детей умирают вскоре после рождения. У детей, у которых есть возможность провести операцию, делают эвакуацию гематомы. Прогноз при оперативном вмешательстве зависит от того, насколько быстро был поставлен диагноз, и какие осложнения уже произошли у новорожденного. В некоторых случаях гематому удается удалить с помощью биопсии, не проводя хирургического вмешательства.

Если у детей с гематомой головного мозга не нарастают симптомы неврологических нарушений, то возможно проведение консервативной терапии. Она основывается на налаживании оттока жидкости от головного мозга и рассасывании гематомы. Положительный эффект от терапии наблюдается уже через три месяца лечения детей, но на полное устранение последствий патологии понадобится время.

В ходе консервативного лечения применяются следующие препараты: витамин К, раствор глюконата кальция, гидрокарбоната натрия, раствор аминазина, фенобарбитал, хлоралгидрат, магнезия в дозах и концентрация, назначенных врачом в каждом индивидуальном случае.

В некоторых случаях врачи начинают работу над восстановлением обменных процессов, дыхательной и сердечной функции. Если у ребенка развился менингит, назначают антибактериальные средства, а при повышении внутричерепного давления проводится дегидратационная (противоотечная) терапия.

Источник