Внутрибрюшное кровотечение у новорожденных

Разрыв органов брюшной полости и забрюшинного пространства во время родов может быть причиной гибели ребенка в первые часы или дин жизни. В литературе имеется ограниченное количество сообщений о родовой травме органов брюшной полости и забрюшинного пространства (Lundguist, 1930; Arden, 1951; Stein, Wright. 1953; Greaves, 1955, и др.). Большинство работ основано на анализе патологоанатомических вскрытий. Отмечено, что подобные повреждения встречаются сравнительно редко. Potter (1940) на 2000 вскрытий мертворожденных и детей, умерших в первые дни жизни, обнаружил 24 случая повреждения печени. По данным Henderson (1941), среди 55 детей один прожил больше недели и одни выздоровел.

Только в последние годы появляются сообщения, основанные на собственных наблюдениях (Г. А. Баиров, В. М. Соловская, 1965; Г. А. Баиров, А. П. Шапкина, 1970; Carlson и соавт., 1962; Brown, 1957, и др.). По мнению большинства авторов, родовая травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства возникает у недоношенных или чрезмерно крупных детей. Наиболее часто отмечаются подкапсулярные разрывы печени или травма надпочечников. Другие органы при родовой травме повреждаются реже.

По данным литературы, у новорожденных кровоизлияния в надпочечники — частое явление. Э. Поттер (1971) считает, что это утверждение неправильное. Данный вид патологии наблюдается редко.

Мы наблюдали 28 новорожденных с различными видами травмы органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Повреждение органов брюшной полости и забрюшинного пространства, по нашим данным, происходит в связи с несоответственно узким тазом матери и размером ребенка или же патологическим положением плода. Среди наших наблюдений 21 из 28 новорожденных имел вес 4000—5000 г и только 7 детей — 2600—3800 г. Во время родов в четырнадцати случаях отмечались осложнения: дважды применяли вакуум-экстрактор, у двоих детей наблюдали обвитие пуповины вокруг шеи, три раза накладывали выходные щипцы. В одном случае роды были стремительными, в двух — затяжными и трудными. Все это, очевидно, предрасполагало к родовой травме. Lundguist (1930) большое значение придает асфиксии новорожденных. Шесть наблюдаемых нами детей родились в синей асфиксии.

Характеристика локализаций повреждений и исходов родовой травмы органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Определенное значение в возникновении кровотечения имеют анатомо-физиологические особенности новорожденного: нежные ткани ребенка, пониженная свертываемость крови, сравнительно большой размер паренхиматозных органов. Незначительная травма может привести у новорожденных к разрывам печени, в связи с ее сравнительно большими размерами (4,2% по отношению к весу тела), податливостью грудной клетки и некоторой слабостью соединительнотканной стромы органа (А. П. Шапкина, 1968, Schwartz, 1964).

Разрыв паренхиматозного органа иногда происходит при наличии врожденных предрасполагающих моментов (аномалийное расположение печени или селезенки, сосудистая опухоль).

Кровотечение в брюшную полость может возникнуть в связи с разрывом пупочной вены при ее канюлировании во время обменного переливания крови новорожденному (2 наших наблюдения). Повреждение обычно возникает в связи с грубыми манипуляциями или несоответствии диаметра канюли и просвета сосуда.

Как показывают данные клинических наблюдений, операций и патологоанатомических вскрытий, в большинстве случаев при родовой травме происходят незначительные подкапсульные разрывы ткани печени или селезенки, но постепенно увеличивающаяся гематома ведет к обширной отслойке и затем разрыву нежной капсулы с последующим кровотечением в свободную брюшную полость. Повреждение сосудов почки или травма надпочечников сопровождается обширными кровоизлияниями в околопочечную клетчатку. Разрыв полых органов происходит редко при тяжелой родовой травме.

Клиническая картина

В зависимости от характера повреждения органов симптоматология может быть несколько различной. Однако в большинстве случаев клиническая картина обусловливается наличием внутреннего кровотечения, явлениями коллапса и перитонита.

Дети с разрывами паренхиматозных органов или сосудов брыжейки в первые дни после рождения выглядят здоровыми. Обычно они активны, хорошо сосут. В ряде случаев постепенно выявляется некоторая бледность, новорожденный становится вялым. Катастрофа наступает на 2—8-й день в связи с разрывом подкапсулярной гематомы и нарастающим кровотечением в брюшную полость. Внезапно состояние ребенка резко ухудшается, он становится бледным, вялым, глаза западают, черты лица заостряются.

У пяти детей отмечена иктеричность склер. Артериальное давление падает. Появляется вздутие или асимметрия живота, иногда многократная рвота желчью. Одним из характерных симптомов внутрибрюшного кровотечения можно считать синюшность в области пупочного остатка, возникающую из-за просвечивающей крови через истонченную кожу. Этот симптом мы наблюдали у 6 детей. У мальчиков обычно выражена синюшность и отек мошонки из-за скопления в ней крови.

Пальпация живота болезненна, ребенок реагирует на нее криком и беспокойством. Изредка можно отметить незначительное напряжение мышц передней брюшной стенки. У четырех детей удалось прощупать в правом верхнем квадранте живота увеличенную печень, выстоящую из подреберья на 3—4 см.

Перкуссия позволяет определить притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. При повреждении печени в положении на левом боку притупление справа не исчезает, когда уменьшается его интенсивность, что можно объяснить наличием сгустков крови под печенью и жидкой крови в свободной брюшной полости.

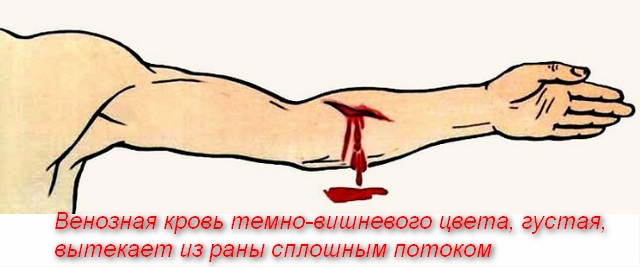

Кровотечение, связанное с повреждением пупочной вены, обычно развивается вслед за окончанием обменного переливания крови. Симптомы внутрибрюшного кровотечения нарастают настолько, что малейшее промедление с радикальной операцией ведет к гибели ребенка. Вследствие недостаточного развития компенсаторных механизмов дети первых дней жизни очень чувствительны к кровопотере, поэтому с самого начала внутрибрюшное кровотечение сопровождается резким падением гемоглобина и количества эритроцитов в периферической крови (при наблюдении в динамике снижение этих показателей особенно наглядно).

При помощи рентгенологического исследования брюшной полости устанавливают диагноз, подозревая повреждение паренхиматозного органа.

На рентгенограммах можно определить участки затемнения брюшной полости, соответствующие местам скопления крови.

Schwartz отмечает оттеснение восходящей и печеночного угла толстой кишки к средней линии как характерный симптом разрыва печени у новорожденных. У троих детей, наблюдаемых нами, обзорная рентгенограмма живота в латеропозиции показала затемнение и расширение забрюшинного пространства и оттеснение петель кишечника кпереди (при гематоме брыжейки и травме печени).

Повреждение полого органа может быть выявлено сравнительно рано. С первых часов после рождения у ребенка появляется беспокойство, рвота. Повышается температура тела. Общее состояние прогрессивно ухудшается. Развивается интоксикация и эксикоз. Пульс частый, слабого наполнения, живот вздут, определяется отечность передней брюшной стенки, напряжение и болезненность при пальпации. У мальчиков появляется и быстро нарастает отек мошонки. Анализ крови показывает высокий лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, анемию. Большое значение для своевременного распознавания травмы имеет правильное рентгенологическое обследование. Ребенку производят снимки брюшной полости в латеропозиции и в вертикальном положении. Обнаруженный в брюшной полости свободный газ подтверждает разрыв полого органа.

Обзорная рентгенограмма в переднезадней проекции при родовом повреждении полых органов. Виден свободный газ в брюшной полости

Повреждение почки сопровождается прогрессивным ухудшением общего состояния ребенка вскоре после рождения. Появляется срыгивание, может быть рвота. Мочи отходит малое количество, иногда с кровью. В поясничной области определяется припухлость без четких границ, над которой постепенно нарастает отечность кожи. Температура тела повышена. Анализы крови показывают лейкоцитоз и нарастающую анемию. У некоторых детей кровоизлияние в околопочечную клетчатку бывает незначительным и тогда анемия мало выражена. Гематурия может отсутствовать или выявляться только при микроскопическом исследовании. Ведущим симптомом подострого кровотечения будет опухолевидное образование поясничной области, которое иногда расценивают как врожденный гидронефроз или эмбриональную саркому почки. Урологическое обследование и динамическое наблюдение позволяют уточнить диагноз.

Кровоизлияние в надпочечники проявляется обычно на 3—5-й день жизни ребенка. Быстро ухудшается общее состояние, ребенок становится вялым, появляется срыгивание, может быть рвота, периодически ребенок беспокоен. Меконий отходит в обычном количестве, иногда задержан. Живот вздут. Постепенно нарастает абдоминальный синдром, что позволяет заподозрить врожденную непроходимость (Л. И. Ленюшкин, А. Г.Сафина, Л.М.Билас. 1964; К. Л. Дрейер, 1966; Е. А. Островский, 1967; Э. А. Монашкин 1969, и др.).

На фоне выраженных симптомов заболеваний органов брюшной полости быстро наступает резкое ухудшение общего состояния. Интенсивно нарастает иктеричность покровов, бледность, рвота становится частой, с желчью. Пульс нитевидный, артериальное давление падает, температура тела понижена. Подобные явления коллапса сопровождаются анемией. При осмотре ребенка видна значительная припухлость в поясничной области, болезненная, эластической консистенции. Кровоизлияние в надпочечник может сочетаться с разрывом сосудов почки.

Лечение

Лечение при родовой травме органов брюшной полости и забрюшинного пространства состоит из мероприятий, направленных на подготовку ребенка к операции.

Консервативные методы допустимы только при кровоизлияниях в надпочечник или околопочечную клетчатку с подострим течением. В таких случаях проводят активную борьбу с кровотечением (введение витамина К, хлористого кальция, плазмы крови). Ликвидируют анемию трансфузиями крови. Недостаточность функции надпочечников купируют введением гормонов. Поднятие реактивных сил организма и предупреждение инфекции осуществляют витаминотерапией, введением антибиотиков, физиотерапией.

При консервативном лечении возможно нагноение гематомы, что мы наблюдали у одного ребенка. Повышение температуры тела, появляющаяся в поясничной области гиперемия кожи и болезненность позволяют распознать осложнение. Анализ крови в таких случаях показывает лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом формулы влево.

Диагностированное нагноение гематомы является показанием к операции — вскрытию гнойника небольшим поясничным разрезом.

Предоперационную подготовку проводят энергично в сжатые сроки: производят трансфузию крови, хлористого кальция, вводят викасол, сердечные и обезболивающие средства, согревают больного, дают увлажненный кислород. Операцию осуществляют под эндотрахеальным наркозом закисью азота с релаксантами деполяризующего типа действия и защитным переливанием крови.

Техника операции при повреждении органов брюшной полости

Производят срединную верхнюю лапаротомию и тщательно ревизуют брюшную полость. Дальнейший ход операции зависит от найденной патологии. Установив источник кровотечения, при необходимости расширяют разрез. Поврежденную селезенку удаляют обычным способом. Разрыв печени ушивают отдельными швами типа Кузнецова — Ленского с подведением к ним сальника. В редких случаях при наличии гемангиомы или отрывах части органа показана краевая атипичная резекция.

Повреждение пупочной вены при ее канюлировании обычно происходит в области перехода сосуда в печеночную ткань. При подозрении на разрыв вены следует тщательно осмотреть круглую связку, которая иногда имбибируется кровью. Связку мобилизируют, перевязывают места кровотечения проксимальнее или прошивают печеночную ткань вокруг входящих сосудов и лигируют.

Разрывы сосудов брыжейки сопровождаются обширной гематомой. Необходимо удалить сгустки крови, тщательно осушить брюшную полость и только после этого можно найти и лигировать кровоточащий сосуд. В ряде случаев к моменту операции сосуд тромбируется и перевязки его не требуется.

Повреждение полого органа выявляют по наличию свободного газа и гнойного выпота, выделяющихся при вскрытии брюшины. При раннем поступлении ребенка локализацию разрыва определяют путем ревизии кишечных петель и желудка. Если новорожденный направлен из родильного дома спустя сутки и более, то во время лапаротомии хирург встречается с большими трудностями при ревизии брюшной полости. Кишечные петли покрыты фибринозными налетами, спаяны между собой. В таких случаях для ориентировочного выявления места повреждения кишки в брюшную полость наливают теплый 0,25% раствор новокаина с антибиотиками и осторожно массируют пальцем кишечные петли. Брюшную полость осушивают электроотсосом. Поврежденную кишку (желудок) ушивают двухрядными швами. Через отдельный прокол в брюшную полость вводят тонкий ирригатор и рану послойно ушивают наглухо.

Техника операции при повреждении органов забрюшинного пространства

Производят люмботомию. В околопочечной клетчатке обычно скапливается жидкая кровь и сгустки.

После опорожнения гематомы осматривают почку. Если имеется кровотечение, обусловленное разрывом ее капсулы, то рану ушивают отдельными кетгутовыми швами. Однако чаще травмированным оказывается надпочечник. Ткань его настолько изменена в связи с кровоизлиянием, что легко удаляется со сгустками крови. После удаления поврежденного надпочечника производят тщательный гемостаз, к его ложу подводят тампон с гeмостатической губкой и рану послойно зашивают. За брюшинная гематома, возникшая при разрыве надпочечника, иногда вскрывается в брюшную полость.

Послеоперационное лечение

В послеоперационном периоде в первые 12—24 часа проводят парентеральное питание. Затем начинают кормление через рот. Аппарат капельного вливания снимают через 1—2 дня. Ребенку в первые 5—7 дней вводят сердечные средства, витамины, антибиотики, назначают повторные трансфузии крови и плазмы. В случаях повреждения надпочечника показано введение преднизолона 3—5 дней по 5 мг ежедневно 2 раза. Длительный курс гормонотерапии противопоказан. Оставленные тампоны в брюшной полости или забрюшинном пространстве подтягивают на 5—6-й и удаляют на 8—10-й день. Швы снимают на 9—11-й день после операции. Наиболее тяжело протекает послеоперационный период у новорожденных с комбинированной травмой полых и паренхиматозных органов в связи с развивающимся перитонитом на фоне кровотечения и печеночной недостаточности.

Среди оперированных нами 22 новорожденных 7 погибло. Эти дети поступили в поздние сроки, в тяжелом состоянии, двое из них с комбинированной травмой. Причиной смерти был шок, интоксикация, острая кровопотеря и в одном случае перитонит.

Отдаленные результаты, проверенные у перенесших операцию новорожденных, показывают, что дети хорошо развиваются и практически здоровы.

Г. А. Баиров, Н. Л. Кущ

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Травмы органов брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденных возникают преимущественно во время родов и реже в связи с различными медицинскими манипуляциями. Эти повреждения встречаются нечасто, диагностика их относительно трудна, и без своевременного хирургического вмешательства они приводят к гибели ребенка в первые часы или дни жизни [Баиров Г. А. и др., 1979].

За последние 30 лет (1960—1990 гг.) мы оперировали 61 новорожденного с различными видами травмы органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Как показывают данные клинических наблюдений, операций и патологоанатомических вскрытий, при родовой травме в большинстве случаев происходят незначительные подкапсульные разрывы ткани печени или селезенки, но постепенно увеличивающаяся гематома ведет к обширной отслойке и затем разрыву нежной капсулы с последующим кровотечением в свободную брюшную полость.

Повреждения сосудов почки или травмы надпочечников сопровождаются обширными кровоизлияниями в околопочечную клетчатку.

Кровотечение в брюшную полость может возникнуть в связи с разрывом пупочной вены при ее канюлированин во время заменного переливания крови новорожденному. Повреждение обычно возникает в связи с грубыми манипуляциями или несоответствием диаметра канюли и просвета сосуда.

Разрыв полых органов происходит крайне редко — при наиболее тяжелой родовой травме, во время неумелого использования газоотводной трубки или сифонной клизмы (разрыв дистальных отделов сигмовидной кишки). У 2 детей при рождении не была распознана малая грыжа пупочного канатика, принятая за широкую пуповину, при обработке которой перевязана петля тонкой кишки с последующим некрозом ее стенки.

Клиническая картина. Выраженность и характер симптомов повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства в определенной мере зависят от локализации травмы.(Клиническая картина чаше обусловлена наличием внутреннего кровотечения или перитонита.

У детей с травмами печени, селезенки или сосудов брыжейки чаще возникает двухмоментное повреждение со «светлым промежутком». В этот период {1—8 дней) состояние ребенка может быть вполне удовлетворительным. У части больных постепенно нарастают бледность кожи и некоторая вялость. При осмотре живота можно выявить увеличенную печень или селезенку (при разрыве сосудов брыжейки пальпируется опухолевидное образование в области пупка) В связи с разрывом подкапсульной гематомы и усиливающимся кровотечением внезапно общее состояние новорожденного резко ухудшается, он становится бледным, вялым, глаза западают, черты лица заостряются, отмечается иктеричность склер Артериальное давление снижается. Появляются вздутие или асимметрия живота, иногда многократная рвота желчью. Одним из характерных симптомов внутрибрюшного кровотечения можно считать синюшность в области пупочного остатка, возникающую вследствие просвечивания крови через истонченную кожу. Этот симптом мы наблюдали у 10 детей У мальчиков обычно выражены синюшность и отек мошонки вследствие скопления в ней крови. Пальпация живота болезненна, ребенок реагирует на нее криком и беспокойством. Изредка можно отметить незначительное напряжение мышц передней брюшной стенки.

Перкуссия позволяет определить притупление звука в отлогих местах живота. В положении на боку притупление в противоположном фланке не исчезает, иногда уменьшается его интенсивность, что можно объяснить наличием сгустков крови под печенью (селезенкой) и жидкой крови в свободной брюшной полости.

Вследствие недостаточного развития компенсаторных механизмов дети первых дней жизни очень чувствительны к кровопотере, поэтому с самого начала внутрибрюшное кровотечение сопровождается резким падением содержания гемоглобина и количества эритроцитов в периферической крови (при наблюдении в динамике снижение этих показателей особенно наглядно).

Рентгенологическое исследоваине брюшной полости оказывает некоторую диагностическую помощь при подозрении на внутрибрюшное кровотечение. На рентгенограммах можно определить участки затенения в брюшной полости, соответствующие местам скопления крови, и оттеснение восходящего отдела и печеночного угла толстой кишки к средней линии. У некоторых детей обзорная рентгенограмма живота в латеропо-зиции показала затенение и расширение забрюшинного пространства и оттеснение петель кишечника кпереди (при гематоме брыжейки и травме печени)

В случаях одномоментного разрыва паренхиматозного органа (2 наблюдения) приведенная выше клиническая картина нарастающего внутрибрюшного кровотечения проявляется в первые часы после рождения ребенка.

Кровотечение, связанное с разрывом пупочной вены при ее канюли-ровании, возникает вслед за окончанием заменного переливания крови. Симптомы внутрибрюшного кровотечения нарастают настолько стреми-

тельно, что малейшее промедление с радикальной операцией ведет к гибели ребенка.

Повреждение полого органа при родовой травме (одно наблюдение) может быть выявлено сравнительно рано. С первых часов после рождения у ребенка появляются беспокойство, рвота. Повышается температура тела. Общее состояние прогрессивно ухудшается. Развиваются интоксикация и эксикоз. Пульс частый, слабого наполнения, живот вздут, имеются отечность передней брюшной стенки, напряжение и болезненность при пальпации. У мальчиков появляется и быстро нарастает отек мошонки. Анализ крови показывает высокий лейкоцитоз со сдвигом в формуле влево, анемию. Большое значение для своевременного распознавания травмы имеет рентгенологическое обследование. Ребенку производят рентгенограммы брюшной полости. Обнаружение свободного газа подтверждает разрыв полого органа.

Повреждение толстой кашки при введении газоотводной трубки или во время сифонной клизмы сопровождается резким беспокойством ребенка и прогрессирующим нарастанием перитонеальных явлений. Рентгенологическое обследование позволяет уточнить диагноз — на рентгенограммах в вертикальном положении или латеропозиции в брюшной полости виден свободный газ.

Перевязка кишечной петли в пуповинном остатке при нераспознанной малой грыже пупочного канатика имеет два основных варианта клинического течения. Если в лигатуру (клемму) захвачена только стенка кишки, в первые дни общее состояние ребенка остается нормальным. Только после перфорации некротизировавшегося участка развивается клиническая картина перитонита. Если при перевязке пупо-винного остатка была захвачена кишечная петля, то у новорожденного нарастают явления кишечной непроходимости (уровень ее зависит от локализации повреждения).

Повреждение почки сопровождается прогрессивным ухудшением общего состояния ребенка вскоре после рождения. Появляются срыгива-ние, рвота. Моча отходит в малом количестве, иногда с кровью. В поясничной области определяется припухлость без четких границ, над которой постепенно нарастает отечность кожи. Температура тела повышена. При анализах крови выявляются лейкоцитоз и нарастающая анемия. У некоторых детей кровоизлияние в околопочечную клетчатку бывает незначительным, и тогда анемия выражена слабо. Гематурия может отсутствовать или выявляться только при микроскопическом исследовании. Ведущим симптомом подострого кровотечения будет опухолевидное образование в поясничной области, которое иногда расценивают как врожденный гидронефроз или эмбриональную саркому печени. Урологическое обследование и динамическое наблюдение позволяют уточнить диагноз.

Кровоизлияния в надпочечники проявляются обычно на 3—5-й день жизни ребенка. Быстро ухудшается общее состояние, ребенок становится вялым, возникает срыгивание, может быть рвота, периодически ребенок беспокоится. Меконий выделяется в обычном количестве, иногда

выделение задержано. Живот вздут. Постепенно нарастает абдоминальный синдром, что позволяет заподозрить врожденную непроходимость. На фоне выраженных симптомов заболевания органов брюшной полости быстро и резко ухудшается общее состояние. Интенсивно нарастают иктеричность и бледность кожи и слизистых оболочек, рвота становится частой, с желчью. Пульс нитевидный, артериальное давление падает, температура тела понижена. Подобные явления коллапса сопровождаются анемией. Видна значительная припухлость в поясничной области, болезненная, эластической консистенции. Кровоизлияние в надпочечник может сочетаться с разрывом сосудов почки.

Дифференциальная диагностика. Родовая травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства обычно имеет довольно типичную клиническую картину, и только в редких случаях возникает необходимость проведения дифференциальной диагностики с врожденной непроходимостью кишечника, гидронефрозом, энтероколитом.

Лечение. Лечение при родовой травме органов брюшной полости и забрюшинного пространства складывается из общих мероприятий, направленных на подготовку ребенка к операции, и срочного хирургического вмешательства.

Консервативные методы лечения допустимы только при кровоизлияниях в надпочечник или околопочечную клетчатку с подострим течением. В таких случаях проводят активную борьбу с кровотечением (введение витамина К, кальция хлорида, плазмы, крови). Недостаточность функции надпочечников купируют введением гормонов. Поднятие реактивных сил организма и предупреждение инфекции осуществляют витаминотерапией, введением антибиотиков, физиотерапией.

При консервативном лечении возможно нагноение гематомы, что мы наблюдали у 1 ребенка. Повышение температуры тела, появляющиеся в поясничной области гиперемия кожи и болезненность позволяют распознать осложнение. При исследовании крови в таких случаях выявляются лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом в формуле влево. Диагностированное нагноение гематомы является показанием к операции— вскрытию гнойника небольшим поясничным разрезом с введением тампона.

Предоперационную подготовку проводят энергично в сжатые сроки: производят трансфузию крови, кальция хлорида, вводят викасол, сердечные и обезболивающие средства, согревают больного, дают дышать увлажненным кислородом. Следует отметить, что в тех случаях, когда в родильном доме детям с установленным диагнозом внутрибрюшинного кровотечения переливали кровь до транспортировки, при поступлении отмечалось менее тяжелое состояние.

Операцию осуществляют под эндотрахеальным наркозом и защитным переливанием крови.

Техника операции при повреждении органов брюшной полости. Производят срединную верхнюю лапаротомию и тщательно ревизуют брюшную полость. Дальнейший ход операции зависит от найденных патологических изменений (возможны сочетанные повреждения печени и селезенки и др.). Установив источник кровотечения, при необходимости расширяют разрез. Поврежденную селезенку удаляют обычным способом. Разрыв печени зашивают отдельными швами типа Кузнецова — Пенского с подведением к ним сальника.

В случаях травмы печени, пораженной гемангиомой, резецируют часть органа, мы у 1 ребенка произвели левостороннюю гемигепатэктомию и у 2— краевую резекцию печени (дети выздоровели). Во всех случаях к месту повреждения подводят тампон (через отдельный разрез в правой поясничной области).

Разрывы сосудов брыжейки сопровождаются обширной забрюшин-ной гематомой. Необходимо тщательно осушить брюшную полость от сгустков и только после этого можно найти и лигировать кровоточащий сосуд. В ряде случаев к моменту операции сосуд тромбируется и перевязка его не требуется.

Иногда забрюшинная гематома возникает при разрыве надпочечника и вскрывается в брюшную полость. При операции обнаруживают, что кровь поступает из отверстия в брюшине, которое располагается над почкой. В таких случаях расширяют отверстие в брыжейке и производят ревизию забрюшинного пространства, при которой обнаруживается разрыв надпочечника. Последний удаляют. Осуществляют гемостаз. Через отдельный разрез в поясничной области вводят тампон. Брюшную полость послойно зашивают наглухо.

Повреждение пупочной вены при ее канюлировании обычно происходит в области перехода сосуда в печеночную ткань. При подозрении на разрыв вены следует тщательно осмотреть круглую связку, которая обычно бывает имбибирована кровью. Связку мобилизуют и перевязывают проксимальнее места кровотечения или прошивают печеночную ткань вокруг входящих сосудов и их лигируют.

Повреждение полого органа выявляют по наличию свободного газа и гнойного выпота, выделяющихся при вскрытии брюшины. Локализацию разрыва определяют путем ревизии кишечных петель и желудка. Если новорожденный направлен из родильного дома спустя сутки и более, то во время лапаротомии хирург встречается с большими трудностями при ревизии брюшной полости. Кишечные петли обычно покрыты фибринозными налетами, спаяны между собой. В таких случаях для ориентировочного выявления места повреждения кишки в брюшную полость наливают 0,25% раствор новокаина с антибиотиками и осторожно массируют пальцем кишечные петли. Появившиеся пузырьки газа укажут на место перфорации. Брюшную полость осушают электроотсосом. Повреждение в кишке (желудке) зашивают двухрядными швами. Через отдельный прокол в брюшную полость вводят тонкий ирригатор и рану послойно зашивают наглухо.

В случаях некроза кишки при ее травме во время перевязки малой грыжи пупочного канатика, ошибочно принятой за широкий пуповинный остаток, показаны резекция пораженного участка и создание анастомоза «конец в конец»

Техника операции при повреждении органов забрюшинного пространства. Производят люмботомию. В околопочечной клетчатке обычно имеется скопление жидкости, крови и сгустков. После опорожнения гематомы осматривают почку Если имеется кровотечение, обусловленное разрывом ее капсулы, то рану зашивают отдельными кетгутовыми швами.

При отрыве почки от сосудистой ножки или разрыве гидронефроти-чески измененного органа производят нефрэктомию. Однако чаще травмируется надпочечник. Ткань его настолько изменена в связи с кровоизлиянием, что легко удаляется вместе со сгустками крови. После удаления поврежденного надпочечника производят тщательный гемостаз, к его ложу подводят тампон с гемостатической губкой, рану послойно зашивают

Послеоперационное лечение. В послеоперационном периоде в течение первых 12—24 ч производят парентеральное питание. Затем начинают кормление через рот. Систему для капельного вливания снимают через 1—2 дня. Ребенку в первые 5—7 дней вводят витамины, антибиотики, назначают повторные трансфузии крови и плазмы. В случаях повреждения надпочечника показано введение преднизолона в течение 3—5 дней по 1 мг/кг ежедневно 2 раза. Длительный курс гормонотерапии противопоказан. Оставленные тампоны в брюшной полости или за-брюшинном пространстве подтягивают на 5—6-й день и удаляют на 8— 10-й день. Швы снимают на 9—11-й день после операции.

Наиболее тяжело протекает послеоперационный период у новорожденных с комбинированной травмой полых и паренхиматозных органов в связи с развивающимся перитонитом на фоне кровотечения и печеночной недостаточности.

Среди оперированных нами 61 новорожденного 39 погибли. Эти дети поступили в поздние сроки, в крайне тяжелом состоянии, у 2 из них имелась комбинированная травма. Причиной смерти были шок, интоксикация, острая кровопотеря и в 1 случае — перитонит

Дата добавления: 2015-05-25; просмотров: 1412; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8735 — | 8275 — или читать все…

Читайте также:

Источник