Узловая мастопатия с пролиферацией эпителия

Доброкачественные заболевания ткани молочной железы у женщин с каждым годом встречаются все чаще и чаще. В отличие от опухолевых патологий груди, такие болезни обычно очень длительное время протекают бессимптомно и выявляются только при развитии дискомфорта, боли в молочных железах или же случайно при осмотре врачом. Однако именно эти изменения под действием нарушенного гормонального фона, по данным разных ученных, повышают риск развития рака груди от 3 до 30 раз. Каждой женщине важно понимать, почему развиваются такие доброкачественные изменения в ее молочных железах. Это знание поможет не только понять, что делать при возникновении того или иного симптома, но и позволят предупредить развитие более тяжелой патологии, в первую очередь, рака груди.

Мастопатия обычно выявляется у пациенток в период после 30 лет и до момента наступления менопаузы (45-50 лет). Это процесс патологического замещения нормальной ткани молочной железы на участки разрастания соединительной ткани и видоизмененных железистых клеток органа. Заболевание может принимать несколько морфологических форм (диффузная, узловая или очаговая), которые отражают стадию прогрессирования заболевания и зависят не только от причины болезни, но и от индивидуальных особенностей молочной железы пациентки.

Мастопатия обычно выявляется у пациенток в период после 30 лет и до момента наступления менопаузы (45-50 лет). Это процесс патологического замещения нормальной ткани молочной железы на участки разрастания соединительной ткани и видоизмененных железистых клеток органа. Заболевание может принимать несколько морфологических форм (диффузная, узловая или очаговая), которые отражают стадию прогрессирования заболевания и зависят не только от причины болезни, но и от индивидуальных особенностей молочной железы пациентки.

В отличие от клинической классификации заболевания, патанатомами, гистологами и онкологами (которые рассматривают некоторые виды мастопатии как предраковый процесс) принято делить патологию на непролиферативную и пролиферативную формы. К непролиферативному типу мастопатии относят процессы в молочной железе, которые приводят к разрастанию соединительной ткани (фиброзу) и формированию кист в пределах одной протоково-дольковой морфологической единицы. Стенки таких кист выстланы эпителиальными клетками, которые могут подвергаться процессам метаплазии (смены изначального гистологического типа). Это может инициировать процесс сосочковых разрастаний внутри кисты.

Пролиферативная мастопатия

Пролиферативная мастопатия – это патологический процесс разрастания клеток молочной железы путем их активного размножения. Принято выделять следующие формы такого заболевания:

1. Эпителиальная форма пролиферации клеток.

2. Миоэпителиальная форма пролиферации клеток.

3. Фиброэпителиальная форма пролиферации клеток.

По тому, как активно происходит размножение клеток, пролиферативная мастопатия делится на 3 степени, что позволяет оценить потенциальную тяжесть протекания заболевания у конкретной пациентки:

· 1 степень. Мастопатия без гистологических признаков пролиферации эпителиальных клеток.

· 2 степень. Патологические изменения железистой ткани с наличием пролиферации эпителиальной ткани без признаков атипии и метаплазии.

· 3 степень. Мастопатия молочных желез, которая сопровождается пролиферацией атипичного эпителия. Именно эта степень рассматривается как облигатный предрак и представляет наибольшую онкологическую опасность.

Отметим, что рак груди как раз и характеризуется тем, что в ткани молочной железы возникает очаг размножения клеток, которые не могут быть дифференцированы как нормальные клетки человеческого организма. Их принято обозначать термином атипичные клетки.

Отметим, что рак груди как раз и характеризуется тем, что в ткани молочной железы возникает очаг размножения клеток, которые не могут быть дифференцированы как нормальные клетки человеческого организма. Их принято обозначать термином атипичные клетки.

Пролиферация любой ткани в организме является как нормальным компенсаторным процессом, так и может возникать под действием патологического фактора (воспаления, нарушения гормонального фона, ишемии и т.д.). В случае мастопатии такой процесс размножения клеток вызывается высоким уровнем гормона эстрогена или пролактина на фоне гипоэстрогенемии. В сочетании с другими неблагоприятными факторами (наследственностью, стрессами, токсическим и лучевым воздействием на организм и др.) может развиваться патологическая пролиферация клеточных структур долек и протоков молочной железы.

Поэтому пролиферативную мастопатию 2 и 3-й степени развития принято относить к предраковым формам заболевания. Однако статистический анализ заболеваемости и исходов этой патологии указывает на то, что даже непролиферативные формы мастопатии в ряде случаев приводили к возникновению малигнизации (озлакочествления процесса) и становились основой развития рака груди. Также установлено, что вероятность возникновения онкологического процесса на фоне такого заболевания не одинакова для пациенток, а зависит от ряда сопутствующих факторов:

1. Срок течения мастопатии и длительность наблюдения у врача. Процент возникновения случаев малигнизации процесса выше при длительно текущей патологии, которая не сопровождалась лечением и медицинским наблюдением.

2. Данные результатов гистологических исследований при сомнительной клинической картине. Довольно часто результаты биопсии не могут точно дать ответ на вопрос – трактовать гистологическую картину в пользу рака или нет. Такая ситуация может наблюдаться не только при невыраженном патологическом процессе, но и при получении участка железы вне очага заболевания и т.д. Однако гистологическое исследование в сравнении с другими методами обладает наибольшей диагностической точностью.

3. Индивидуальные особенности организма пациентки (наследственные и генетические факторы, состояние иммунной системы, гормональных процессов и др.).

К сожалению, установить точный тип клеточно-тканевых изменений при мастопатии в молочной железе можно, только проведя биопсию пораженного участка ткани (что не совсем просто при диффузной форме, т.к. сложно выявить очаг наибольших патологических изменений) и дальнейшем внимательном гистологическом и цитологическом исследовании. Но зачастую большое число пациенток в процессе диагностики и лечения, либо самостоятельно игнорируют данное обследование (ссылаясь на его травматичность, дискомфортные ощущения во время процедуры и т.д.), либо оно не возможно из-за несовершенства лечебно-диагностической базы медицинских учреждений.

В любом случае постановка диагноза в большинстве случаев опирается лишь на клиническую форму болезни (диффузная или узловая), которая помогает врачу определиться с тактикой лечения заболевания. Гистологическое подтверждение болезни и ее классификация используется уже на стадии подозрения онкологического процесса у пациентки.

Диагностика заболевания

Пролиферативная мастопатия требует довольно широкого спектра лабораторных и инструментальных обследований. Однако только так можно достоверно определить тип и степень клеточных изменений в груди, что поможет дать пациентке относительно точный прогноз ее состояния и определиться с дальнейшей диагностическо-лечебной тактикой.

Женщинам не стоит забывать о том, что они сами могут довольно точно и быстро определить изменения в своей груди при самоосмотре даже на ранних стадиях мастопатии. Не стоит скептически относиться к такому мероприятию и думать, что невозможно самостоятельно ощутить изменения в ткани органа. При правильном проведении данной процедуры, Вы сможете не только вовремя заподозрить неладное, но и с высокой точностью оценить реакцию областей изменения в груди на пальпацию, консистенцию и эластичность образований и т.д. Такая информация может быть очень важная для врача. О том, как правильно проводить самостоятельный осмотр своих молочных желез, любая женщина может узнать у лечащего врача гинеколога, маммолога или хирурга.

Современная медицина предлагает следующий перечень необходимых исследований для постановки точного диагноза любой формы мастопатии:

1. Осмотр и пальпация молочной железы. Это необходимая процедура, поскольку врач визуально не только выявит грубую патологию, но и сможет определить изменения консистенции железы, наличие болезненности в определенных участках, патологических выделений из сосков. Также специалист задаст ряд вопросов для уточнения общего гинекологического статуса, состояния органа в разные периоды менструального цикла, наличия сопутствующих заболеваний. Часто именно четко указанные жалобы самой пациенткой дают незаменимую информацию для врача и помогают ему более точно определиться с диагностикой заболевания.

2. Маммография. Это лучевой метод диагностики, который используется как скрининговое исследование женщин – он позволяет быстро и относительно точно оценить морфологию молочной железы и выявить патологические изменения ее структуры. Уровень облучения, который получает пациентка при таком исследовании минимальный, что позволяет ей не беспокоиться о вреде для здоровья. Во всех цивилизованных странах мира прохождение регулярной маммографии – это «золотой стандарт» диагностики заболеваний молочных желез и диагностики рака груди на ранних стадиях.

3. УЗИ груди и подмышечных лимфатических узлов. Такой вид исследования дает возможность на основании косвенных признаков оценить морфологию молочных желез, а также близлежащих лимфатических узлов, которые могут поражаться при онкологическом процессе. Сочетание маммографии и УЗИ дает максимальную диагностическую информацию о том, как патологический процесс повлиял на морфологическую структуру органа. Также УЗИ может применяться у пациенток, которые по различным причинам не могут переносить процедуру маммографии. Ультразвуковое сканирование считается предпочтительным в молодом возрасте, а маммография – у женщин старше 40 лет.

4. Биопсия зоны патологически измененной ткани груди. Такую процедуру проводят либо специальными иглами, которые берут частичку железы для дальнейшего гистологического исследования, либо в процессе оперативного удаления узлов и очагов мастопатии. Цитологической и гистологическое исследования пунктата – это самый точный, современный метод определения, имеет ли место пролиферативная мастопатия, рак молочной железы и другие заболевания у пациентки.

Отдельной диагностической линией врач пытается установить причину, которая спровоцировала такой патологический процесс, как мастопатия. Для этого изучается общий гормональный фон женщины (с акцентом на уровень половых гормонов), исключаются гинекологические заболевания, поражения щитовидной железы, опухоли гипофиза и т.д. Могут применяться дополнительные УЗ-исследования, КТ, МРТ, а также специфические анализы для оценки иммунного, эндокринологического статуса пациентки и оцениваться маркеры онкологических процессов.

Лечение заболевания

Пролиферативная мастопатия требует комплексного подхода в лечении. Тактика выбора терапии заболевания основывается на том, какая клиническая форма патологии наблюдается у конкретной пациентки.

Общими рекомендациями по лечению любого типа мастопатии являются:

1. Нормализация образа жизни, питания, сна и отдыха.

2. Отказ от вредных привычек.

3. Лечение хронической гинекологической патологии.

4. Избегание стрессов, нервного и психического перенапряжения.

5. Устранение влияния негативных факторов окружающей среды (радиации, токсинов и т.д.).

Диффузный тип мастопатии успешно поддается консервативному лечению у большинства пациенток. Для этого применяют препараты, которые снижают уровень и активность избытка эстрогена или пролактина. Если у женщины точно определена причина, которая привела к избыточной выработке гормонов и нарушения гормонального фона, врачи пытаются воздействовать и на нее.

Узловая и очаговая форма мастопатии помимо консервативного лечения зачастую требуют оперативного вмешательства. Эта необходимость связана не только с эстетическими требованиями, но и также с тем, что такие патологические образования в молочной железе служат с большой долей вероятности очагом развития рака груди при неблагоприятном стечении факторов. Хирург, удалив патологический очаг, отправляет его на гистологическое и цитологическое исследование, где в лаборатории определяется тип и степень прогрессирования болезни, а также дается ответ о наличии возможного онкологического процесса. Профилактика мастопатии >>>

Источник

Мастопатия относится к доброкачественной патологии, при которой возможно возникновение предрака. Пролиферация молочной железы с клеточной атипией выявляется при проведении обследования – наличие облигатного предрака требует проведения комплексной терапии с обязательным удалением очага прединвазивных изменений в железистых или протоковых клетках груди.

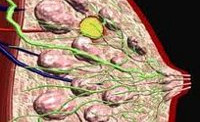

Варианты предрака

Предрак в большинстве случаев бессимптомен: женщина может длительно наблюдаться и лечиться по поводу мастопатии, но предвосхитить или предупредить развитие онкологии не всегда возможно. При проведении УЗИ или маммографии нет типичных признаков опухоли, а атипическая пролиферация молочной железы обнаруживается случайно при взятии биопсии из ткани молочных желез. Выделяют 2 основных варианта патологии:

1. Дольковая неоплазия;

2. Внутрипротоковая пролиферация.

В зависимости от выраженности клеточных изменений риск появления рака в груди резко возрастает – зачастую пролиферация молочной железы становится раком in situ.

Дольковая неоплазия

Предраковые клеточные изменения в железистой ткани груди указывают на высокий риск онкопатологии. Выделяют 2 формы:

1. Атипическая дольковая гиперплазия;

2. Дольковая карцинома in situ.

Вне зависимости от возраста женщины любой из вариантов опасен потенциальным развитием злокачественной опухоли (вероятность формирования рака молочной железы повышается в 12 раз). Выделяют 3 степени предрака:

1. Минимальное наличие пролиферации и атипии клеток (риск перерождения 11%);

2. Умеренно выраженные пролиферативно-атипические изменения (вероятность рака повышается до 47%);

3. Выраженная клеточная патология (переход в онкологию в 86% случаев).

Обнаружить дольковую неоплазию при маммографии или эхографии невозможно. Единственный вариант ранней диагностики – исследование биоптата, взятого из ткани молочной железы при мастопатии.

Внутрипротоковая пролиферация

Поражение млечных протоков в груди может быть 3 видов:

1. Простая гиперплазия;

2. Атипическая протоковая гиперплазия;

3. Протоковая карцинома in situ.

В первом случае риск появления злокачественной опухоли повышается в 1,5 раза, во втором – в 5 раз, в третьем – в 10 раз. Внутрипротоковая пролиферация молочной железы является облигатным предраком, при обнаружении которого требуется хирургическая операция.

Алгоритм диагностики

Типичная тактика обследования включает все возможные методы диагностики, которые надо проводить с учетом результата предварительного осмотра врача-маммолога. Женщина в возрасте от 20 до 35 лет желательно проводить ультразвуковое сканирование груди не менее 1 раза в 2 года, выбирая для проведения процедуры 1 фазу менструального цикла (с 6 по 11 день от первого дня месячных). После 35 лет выполняется маммография. Пункционная биопсия проводится в следующих случаях:

· любой вариант узловой мастопатии;

· обнаружение кистозной полости в груди;

· выявление локальной группы микрокальцинатов (признак внутрипротоковой пролиферации молочной железы).

Только цитологическое или гистологическое заключение является основанием для постановки диагноза предопухолевого процесса.

Тактика терапии

Оптимальными методами лечения прединвазивных форм онкозаболеваний груди являются операция и медикаментозная терапия. К показаниям для хирургического вмешательства относятся:

· высокая степень пролиферативных и атипических процессов в биоптате;

· наличие измененных клеток в аспирате, полученном из кистозной полости или узла;

· отрицательная динамика при использовании консервативных методов лечения.

Консервативные методики проводятся под постоянным и регулярным контролем врача-маммолога – гарантированно избавить от предопухолевого состояния с помощью таблеток невозможно, поэтому следует не менее 1 раза в полгода посещать специалиста, чтобы вовремя выявить прогрессирующие атипические или пролиферативные процессы.

Оригинал статьи размещен на сайте parashistay.ru

Источник

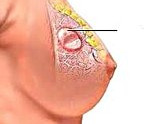

Узловая мастопатия – доброкачественные дисгормональные изменения молочных желез, характеризующиеся образованием узлов и кист в тканях. Узловая мастопатия проявляется наличием уплотнений в груди, масталгией, набуханием и чувствительностью груди перед менструацией, выделениями из сосков. Диагностировать узловую мастопатию позволяет проведение УЗИ, маммографии, исследования протоков железы, биопсии. Лечение узловой мастопатии включает коррекцию фоновых нарушений (воспалительных, эндокринных, нейро-гуморальных), проведение секторальной резекции или энуклеации кисты молочной железы.

Общие сведения

Узловая мастопатия (локализованный аденоматоз) – очаговая форма фиброзно-кистозного заболевания молочных желез. Онкология и маммология рассматривают данный вид мастопатии как предопухолевый процесс, на фоне которого повышается риск развития рака молочной железы. Узловые уплотнения могут иметь одиночный или множественный характер, выявляться в одной либо обеих молочных железах. Узловые образования определяются, как правило, на фоне признаков диффузной мастопатии — грубой дольчатости, тяжистости, зернистости, болезненности вне узлов и выделений из сосков.

Узловая мастопатия

Классификация форм узловой мастопатии

Клиническими формами узловой мастопатии могут выступать фиброаденомы, кисты, внутрипротоковые папилломы, листовидные опухоли, липомы, липогранулемы, ангиомы, гамартомы. С учетом преобладающих изменений соединительной ткани гистологически различают фиброзно-кистозную, фиброзную и дольковую (железистую) формы узловой мастопатии. Морфологические изменения при узловой мастопатии представлены крупными кистозными полостями, сосочковыми разрастаниями, выраженной пролиферацией эпителия (многослойностью, полиморфностью, укрупнением ядер, увеличением количества митозов и т. д.).

По степени выраженности пролиферативных процессов эпителия форма узловой мастопатии может быть простой или пролиферирующей. Пролиферирующая узловая мастопатия рассматривается как предрак, поскольку наиболее часто подвергается малигнизации.

Причины развития узловой мастопатии

Пик заболеваемости узловой мастопатией приходится на 35-45 лет, что объяснимо с точки зрения особенностей женской физиологии. Ежемесячные циклические изменения в организме женщины репродуктивного периода происходят под влиянием двух основных гормонов – прогестерона и эстрогена, которые обеспечивают двухфазный характер менструального цикла и вызывают определенные процессы в тканях молочных желез.

В норме в первую фазу менструального цикла эстрогены стимулируют пролиферативные изменения в железах; во вторую фазу под влиянием гормона-антагониста прогестерона процессы пролиферации тормозятся. На фоне дисбаланса этих гормонов (избытка эстрогенов и недостатка прогестерона) происходит чрезмерная неконтролируемая пролиферация тканей молочной железы, что приводит к развитию сначала диффузной, а затем и узловой мастопатии.

Иногда в основе развития узловой мастопатии может лежать избыточная выработка гормона гипофиза – пролактина. Обычно увеличение секреции пролактина происходит во время беременности и лактации, способствуя образованию молока. Однако при избыточной секреции пролактина вне беременности также может развиваться узловая мастопатия.

Гормональный дисбаланс, приводящий к развитию узловой мастопатии, может провоцироваться частыми искусственными абортами, длительным стрессом, неврозами, обменными нарушениями (сахарным диабетом, гипотиреозом, ожирением, хроническим гепатитом), гинекологическими заболеваниями (аднекситами, эндометритами) и др. причинами.

К узловой мастопатии предрасполагает наследственность, раннее начало менструаций или позднее наступление климакса, отсутствие беременности и родов к 30 годам, короткий либо длительный период лактации, травмы груди (например, ушиб молочных желез), вредные привычки, бесконтрольная гормональная контрацепция, дисбактериоз кишечника.

Симптомы узловой мастопатии

Проявления узловой мастопатии характеризуются опухолевидными уплотнениями в тканях груди, имеющими четкие границы, не спаянными с соском и кожей. Такие уплотнения могут обнаруживаться самой женщиной во время самообследования желез.

В предменструальный период уплотнения и вся молочная железа становятся болезненными, напряженными, увеличиваются в размерах из-за отека. Боль может иррадиировать в плечо или лопатку. После спадания предменструального отека узлы становятся безболезненными. Иногда при узловой мастопатии не возникает никаких болезненных ощущений, и тогда узел железе становится случайной находкой.

Для узловой мастопатии характерен отрицательный симптом Кенига – невозможность пропальпировать узлы молочной железы в положении лежа. Регионарные лимфатические узлы при узловой мастопатии не увеличены. При узловой форме мастопатии может наблюдаться выделение из сосков отдельных капель при надавливании либо достаточно обильного прозрачного, желтовато-коричневого или кровянистого содержимого.

Диагностика узловой мастопатии

Схожесть проявлений узловой мастопатии и рака молочной железы диктует необходимость проведения тщательного обследования у маммолога с использованием клинических, рентгенологических, эхографических, цитологических, морфологических методов.

При узловой мастопатии пальпаторно в молочной железе определяется один или несколько очагов уплотнения с четкими границами. Уплотнения могут иметь зернистую, дольчатую или гладкую поверхность (при кисте молочной железы). В последнем случае при надавливании на узелок ощущается зыбление, характерное для жидкостного образования. При внутрипротоковой локализации изменений надавливание на околососковый сопровождается выделением жидкости различной консистенции и окраски.

При обзорной маммографии на рентгенограммах могут обнаруживаться участки интенсивного однородного затемнения, овальные тени кист, кальцификаты, фиброзные тяжи. Сочетание различных форм узловой мастопатии дает пеструю рентгенологическую картину («лунный рельеф»), характеризующуюся перестройкой структуры железы, множественными участками затемнений и просветлений различной величины и формы, наличием тяжей соединительной ткани, отдельных теней фиброаденом и кист.

При выявлении кисты молочной железы производится ее пункция с цитологическим исследованием содержимого, затем – пневмокистография. С помощью пневмокистографии осуществляется контроль полноты опорожнения образования, обнаружение внутрикистозных гиперпластических и опухолевых образований. В случае подозрения на внутрипротоковые изменения показано проведение дуктографии. При контрастировании протоков определяется их деформация и расширение, отложения солей кальция, кистозные полости. УЗИ молочных желез с допплерографией позволяет судить о локализации, размерах, васкуляризации образования в молочной железе, а также о его структуре (узловой, кистозной).

Проведение пункционной биопсии молочной железы с цитологическим исследованием клеточного материала необходимо для исключения онкопатологии и выбора тактики лечения узловой мастопатии. Дополнительно при узловой мастопатии показано исследование уровня прогестерона и эстрогенов, гормонов щитовидной железы, печеночных ферментов, проведение УЗИ малого таза и консультации гинеколога-эндокринолога. Выявление фиброаденомы требует проведения консультации онколога-маммолога.

Лечение узловой мастопатии

Консервативное лечение при узловой мастопатии применяется только для устранения гормонального дисбаланса, фоновых гинекологических, эндокринных и др. заболеваний. Основным методом лечения узловой мастопатии служит хирургическое вмешательство, характер и объем которого зависит от формы заболевания. При кисте молочной железы производится пункционное удаление содержимого и склерозирование кисты. В случае возникновения рецидива выполняется энуклеация кисты молочной железы.

Выявление фиброаденомы является основанием для секторальной резекции молочной железы — удаления опухоли и части железы. Абсолютными показаниями к оперативному лечению служат спорные в отношении доброкачественности данные биопсии, быстрое увеличение узлов в размерах. При множественных кистах или узлах может потребоваться проведение радикальной резекции молочной железы или подкожной мастэктомии с последующей маммопластикой.

Профилактика узловой мастопатии

В вопросе профилактики узловой мастопатии принципиально понимание важности самообследования и профилактических осмотров маммолога, своевременного лечения эндокринных и воспалительных заболеваний, прохождения скрининговых исследований (маммографии, УЗИ молочных желез).

Важными моментами служит исключение провоцирующих факторов, соблюдение диеты (ограничение кофеинсодержащих продуктов, увеличение потребления растительной клетчатки), физическая активность.

Поскольку развитию узловой мастопатии предшествуют диффузные изменения в железе, необходимо ранняя и полная терапия начальных форм мастопатии.

Источник