Только коагуляционный гемостаз может остановить кровотечение в

Почему сворачивается кровь? Немногие задумываются об этом важнейшем механизме. Разве только порезавшись, иногда вскользь проскакивает мысль: «почему кровь так долго не останавливается?». Основы этого процесса – достаточно сложная тема. Но знать минимум всё же необходимо.

Во многих развитых странах, начиная со школы, проводят занятия, обучающие детей действовать в экстренных ситуациях. К таким ситуациям относятся внезапная остановка сердца, утопление, травмы, которые часто сопровождаются наружным кровотечением. Человеку неподготовленному вид человеческой крови может помешать совершить верные действия. Более того, это может ввести человека в панику, ступор. Терять в таком случае время – непозволительная роскошь. В случае кровотечения из крупных артерий исход может быть определён секундами.

Что происходит в организме при кровотечении?

Физиология гемостаза, процесса, направленного на защиту жизни при кровотечении, сложна. Остаётся только удивляться, насколько продуманно природа создала человека. Механизмы гемостаза запускаются мгновенно, как только произошло повреждение кровеносного сосуда. При повреждении внутреннего слоя сосуда или эндотелия высвобождаются вещества, сигнализирующие о кровотечении. Это — серотонин и тромбоксан. Боль и эти вещества вызывают спазм гладких мышц повреждённого сосуда, что приводит к уменьшению кровотока и кровопотери. Тромбопластин – вещество, также высвобождающееся при травме, вызывает активацию тромбоцитов и каскада реакций, приводящих к образованию тромба. Тромб – сгусток крови, играющий роль «затычки». Он препятствует кровотечению.

Как образуется тромб

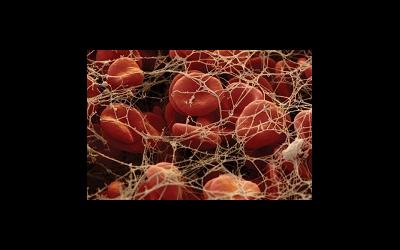

Первичный, или сосудисто-тромбоцитарный, гемостаз обусловлен спазмом сосуда и слипанием тромбоцитов. Тромбоциты – мелкие клетки крови, обладающие способностью образовывать комок при активации. Они прилипают к краям области повреждения и друг к другу. При этом тромбоциты являются источником биологически активных веществ, запускающих каскад свёртывающей системы или коагуляционный гемостаз. Под влиянием этих веществ, в результате сложной реакции в месте повреждения, в крови образуются длинные нити из белка – фибрина. Фибрин укрепляет тромбоцитарный сгусток, способствует надёжному перекрытию кровотечения. Фибрин в плазме крови присутствует постоянно, в виде неактивного фибриногена. Особые белки, регулирующие процесс образования фибрина, или факторы свёртывания, также находятся в плазме крови. Вот почему коагуляционный гемостаз также известен как плазменный гемостаз.

Подробная схема гемостаза в специальной литературе занимает не одну страницу. Важно сделать вывод: для быстрой остановки кровотечения нужно создать условия, облегчающие работу системе гемостаза. Например:

- если рана на конечности – использовать жгут, это замедлит или остановит кровообращение и кровотечение;

- рану необходимо сдавить или плотно зажать, чтобы уменьшить просвет сосуда;

- если есть возможность, положить на рану холод (снег, лёд, холодную воду в бутылке), чтобы вызвать спазм сосудов;

- если поранена конечность – высоко поднять её, для замедления кровотока;

- при наложении давящей повязки, закрытия раны бинтом или другим перевязочным материалом, нельзя убирать или менять повязку, даже если кровотечение продолжается. Этим можно разрушить уже образовавшийся, но ещё слабый тромб, кровотечение может усилиться. Следует увеличить давление на рану и использовать больше бинтов, быстрее доставить человека в больницу.

Патологии системы гемостаза

Нарушение гемостаза – серьёзная патология. Существуют заболевания, при которых нарушено образование тромба и (или) возникает опасность неконтролируемого кровотечения. Болезни системы гемостаза:

1. Плазменный гемостаз:

- нарушения синтеза факторов свёртывания VIII и IX(гемофилия);

- болезнь Виллебранда;

- синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания;

2. Тромбоцитарный гемостаз:

- тромбоцитопения (снижение числа тромбоцитов);

- болезнь Верльгофа;

- болезнь Виллебранда (тромбоцитарная форма);

- тромбастении и др. заболевания.

Если у больного с этими заболеваниями возникнет кровотечение, гемостаз не будет запущен должным образом. Большое значение имеют масштабы повреждения. Вопреки распространённому и ошибочному мнению, мелкие порезы и царапины обычно не представляют опасности, но любая патология гемостаза может привести к тяжёлым осложнениям при оперативных вмешательствах, травмах.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз у людей, больных гемофилией, – единственный механизм, способный остановить кровотечение.

Оценка состояния системы гемостаза

Исследование гемостаза – обязательный пункт при подготовке к хирургической операции, при беременности и родах. Проводятся различные анализы и тесты. Гемостаз и его состояние можно оценить с помощью специального анализа – коагулограммы или гемостазиограммы. Для проведения анализа необходим забор крови из вены. Исследование проводят ин витро. Гемостаз можно исследовать, сделав следующие анализы:

- время свёртывания крови или ВСК;

- тромбоэластография;

- протромбиновое время;

- протромбиновый тест;

- активированное частичное тромбопластиновое время;

- уровень продуктов деградации фибрина (д-димер, РФМК);

- тромбодинамический тест и др.

По результатам анализов можно оценить состояние всей системы гемостаза в целом, или же отдельно плазменный и тромбоцитарный гемостаз. Анализ на развёрнутый гемостаз проводится при подозрении на коагулопатии (например, гемофилия), для диагностики патологий системы гемостаза, при многих болезнях, сопровождающихся нарушениями системы гемостаза (онкологические заболевания, ишемическая болезнь сердца, неотложные состояния). Лаборатория гемостаза – специальное подразделение при больницах, которое проводит эти сложные анализы.

Для диагностики наследственных патологий с недавних пор начали применять методы молекулярной медицины. Современная наука позволяет заглянуть в гены человека и узнать, какие особенности системы гемостаза он имеет, какие мутации произошли, есть ли болезнь или риск развития нарушений свёртывающей системы. Анализ называется полиморфизм генов гемостаза.

Центр патологии гемостаза — ведущее медицинское учреждение, выполняющее все виды необходимых анализов и оказывающее медицинскую помощь больным с патологией гемостаза. В регионах эту функцию выполняет центр гемостаза. Челябинск, например, на базе городской клинической больницы №11, создал такой центр, который обслуживает весь Южный Урал.

Наследственные болезни системы гемостаза – серьёзная проблема. Гемофилия ежегодно диагностируется у тысяч новорожденных по всему миру. Лечение этих патологий дорогостоящее и требует огромных затрат. Большинство больных не получают должной помощи.

Нарушения гемостаза, возникающие при других болезнях, имеют большое значение при лечении. Например, при атеросклерозе, инфаркте миокарда, инсульте, онкологических болезнях, варикозной болезни вен нижних конечностей.

Источник

Слайд 1

Современные представления о системе регуляции агрегантного состояния крови позволяют выделить основные механизмы её деятельности:

§ Механизмы гемостаза (их несколько) обеспечивают остановку кровотечения.

§ Механизмы антисвёртывания поддерживают жидкое состояние крови.

§ Механизмы фибринолиза обеспечивают растворение тромба (кровяного сгустка) и восстановление просвета сосуда (реканализацию).

В обычном состоянии слегка преобладают противосвёртывающие механизмы, однако при необходимости предотвратить кровопотерю физиологический баланс быстро смещается в сторону прокоагулянтов. Если этого не происходит, развивается повышенная кровоточивость (геморрагические диатезы), преобладание прокоагулянтной активности крови чревато развитием тромбозов и эмболий. Выдающийся немецкий патолог Рудольф Вирхов выделил три группы причин, ведущих к развитию тромбоза (классическая триада Вирхова):

§ Повреждение сосудистой стенки.

§ Изменение состава крови.

§ Замедление кровотока (стаз).

В структуре артериальных тромбозов преобладает первая причина (атеросклероз); замедление кровотока и преобладание прокоагулянтных факторов – основные причины венозных тромбозов.

Слайд 2

Гомеостаз (гр. homoios подобный, тот же; stasis стояние, неподвижность) — совокупность сложных приспособительных реакций организма животного и человека, направленных на устранение или максимальное ограничение действия различных факторов внешней или внутренней среды организма (например, постоянство температуры тела, кровяного давления, содержания глюкозы в крови и др.).

Различают два механизма гемостаза:

§ Сосудисто-тромбоцитарный (микроциркуляторный, первичный).

§ Коагуляционный (вторичный, свёртывание крови).

Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза обеспечивает остановку кровотечения в мельчайших сосудах (в сосудах микроциркуляторного русла), где имеются низкое кровяное давление и малый просвет сосудов (до 100 мкм). В них остановка кровотечения может произойти за счёт:

§ Сокращения стенок сосудов.

§ Образования тромбоцитарной пробки.

§ Сочетания того и другого.

Коагуляционный гемостаз обеспечивает остановку кровотечения в более крупных сосудах (артериях и венах). В них остановка кровотечения осуществляется за счёт свёртывания крови (гемокоагуляции).

Слайд 3

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

У здорового человека кровотечение из мелких сосудов при их ранении останавливается за 1-3 минуты (так называемое время кровотечения). Этот первичный гемостаз почти целиком обусловлен сужением сосудов и их механической закупоркой агрегатами тромбоцитов – «белым тромбом»

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз сводится к образованию тромбоцитарной пробки, или тромбоцитарного тромба. Условно его разделяют на три стадии: 1) временный (первичный) спазм сосудов; 2) образование тромбоцитарной пробки за счет адгезии (прикрепления к поврежденной поверхности) и агрегации (склеивания между собой) тромбоцитов; 3) ретракция (сокращение и уплотнение) тромбоцитарной пробки.

Сразу после травмы наблюдается первичный спазм кровеносных сосудов, благодаря чему кровотечение в первые секунды может не возникнуть или носит ограниченный характер. Первичный спазм сосудов обусловлен выбросом в кровь в ответ на болевое раздражение адреналина и норадреналина и длится не более 10—15 с. В дальнейшем наступает вторичный спазм, обусловленный активацией тромбоцитов и отдачей в кровь сосудосуживающих агентов — серотонина, адреналина и др.

Повреждение сосудов сопровождается немедленной активацией тромбоцитов, что обусловлено появлением высоких концентраций АДФ (из разрушающихся эритроцитов и травмированных сосудов), а также с обнажением субэндотелия, коллагеновых и фибриллярных структур. В результате «раскрываются» вторичные рецепторы и создаются оптимальные условия для адгезии, агрегации и образования тромбоцитарной пробки.

Адгезия обусловлена наличием в плазме и тромбоцитах особого белка — фактора Виллебранда (FW), имеющего три активных центра, два из которых связываются с экспрессированными рецепторами тромбоцитов, а один — с рецепторами субэндотелия и коллагеновых волокон. Таким образом, тромбоцит с помощью FW оказывается «подвешенным» к травмированной поверхности сосуда.

Одновременно с адгезией наступает агрегация тромбоцитов, осуществляемая с помощью фибриногена — белка, содержащегося в плазме и тромбоцитах и образующего между ними связующие мостики, что и приводит к появлению тромбоцитарной пробки.

Благодаря контрактильному белку тромбостенину тромбоциты подтягиваются друг к другу, тромбоцитарная пробка сокращается и уплотняется, т. е. наступает ее ретракция.

В норме остановка кровотечения из мелких сосудов занимает 2—4 мин.

Клиническое значение нарушений в сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза

При уменьшении количества тромбоцитов (тромбоцитопении) или нарушении их структуры (тромбоцитопатии) возможно развитие геморрагического синдрома с петехиально-пятнистым типом кровоточивости. Тромбоцитоз (увеличение содержания тромбоцитов) предрасполагает к гиперкоагуляции и тромбозам. К методам оценки состояния сосудисто-тромбоцитарного гемостаза относят определение резистентности (ломкости) капилляров (манжеточная проба Румпель-Лееде-Кончаловского, симптомы жгута и щипка), время кровотечения, подсчёт числа тромбоцитов, оценку ретракции сгустка крови, определение ретенции (адгезивности) тромбоцитов, исследование агрегации тромбоцитов.

К агрегации тромбоцитов даже в отсутствии внешних повреждений могут приводить дефекты эндотелиальной оболочки сосудов. С целью предупреждения тромбозов назначают препараты, подавляющие агрегацию тромбоцитов — антиагреганты. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) селективно и необратимо ацетилирует фермент циклооксигеназу (ЦОГ), катализирующую первый этап биосинтеза простаноидов из арахидоновой кислоты. В невысоких дозах препарат влияет преимущественно на изоформу ЦОГ-1. В результате в циркулирующих в крови тромбоцитах прекращается образование тромбоксана A 2 , обладающего проагрегантным и сосудосуживающим действием. Метаболиты производных тиенопиридина (клопидогрел, тиклопидин) необратимо модифицируют рецепторы 2PY 12 на мембране тромбоцитов, в результате блокируется связь АДФ с его рецептором на мембране тромбоцита, что приводит к угнетению агрегации тромбоцитов. Дипиридамол угнетает фермент фосфодиэстеразу в тромбоцитах, что приводит к накоплению в тромбоцитах цАМФ, обладающего антиагрегантным действием. Блокаторы гликопротеинов IIb/IIIa тромбоцитов (абциксимаб, тирофибан и эптифибатид) воздействуют на конечную стадию агрегации, блокируя участок взаимодействия гликопротеинов IIb/IIIa на поверхности тромбоцитов с фибриногеном и другими адгезивными молекулами.

В настоящее время проходят клинические испытания новых антиагрегантов (тикагрелор, прасугрел).

В качестве местного кровоостанавливающего средства используется губка гемостатическая коллагеновая, усиливающая адгезию и активацию тромбоцитов, а также запускающая коагуляционный гемостаз по внутреннему пути.

Слайд 5

При повреждении крупных кровеносных сосудов тромбоцитарная пробка не способна остановить кровотечение. Только коагуляционный гемостаз способен остановить кровотечение из крупного сосуда.

В коагуляционных реакциях принимают участие специальные белки, фосфолипиды (из тромбоцитарной мембраны), ионы кальция. Большинство белков, участвующих в коагуляции, являются проферментами (обозначаются римскими цифрами). Их активация осуществляется за счет протеолиза (они обозначаются римскими цифрами с добавлением буквы а, например, IIа, Xа, Vа и др.).

Дополнительные факторы:

- Фактор Виллебранда

- Фактор Флетчера

- Фактор Фитцжеральда

Процесс свертывания крови — это целая цепь последовательных ферментативных реакций, в которой проферменты, активируясь, способны активировать другие факторы свертывания крови. Удобно рассматривать схему коагуляции в виде каскада ферментативных реакций, условно разделенного на внутренний и внешний механизмы. Конечным продуктом коагуляционных реакций и по внешнему и по внутреннему механизму является фибрин.

Слайд 6

Дата добавления: 2018-02-14; просмотров: 1021; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше… 9349 — | 7412 — или читать все…

Источник

Понятие о гемостазе

Система гемостаза—биологическая система, обеспечивающая, с одной стороны, сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, а с другой – предупреждение и купирование кровотечений.

Компоненты системы гемостаза:

· сосудисто-тромбоцитарное звено

· система свертывания крови (коагуляция)

· физиологические антикоагулянты

· фибринолитическая система (тромболизис)

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

В сосудисто-тромбоцитарном механизме свертывания крови участвуют сосуды, ткань, окружающая сосуды и форменные элементы крови (главная роль принадлежит тромбоцитам).

Тромбоциты образуются в костном мозге из мегакариоцитов. Продолжительность их жизни около 9 суток. При недоста-точном количестве тромбоцитов или их функциональной неполноценности развивается микроциркуляторный тип кровоточивости. К важнейшим функциям тромбоцитов относят адгезивно-агрегационную.и.ангиотрофическую.

В условииях нормы эндотелий эффективно предупреждает процессы адгезии, агрегации тромбоцитов, а также реакций коагуляции. Способность эндотелия сохранять кровь в жидком состоянии обеспечивается синтезом ингибитора агрегации тромбоцитов простациклина и отрицательным зарядом эндотелиальных клеток. Кроме того, эндотелиальный белок тромбомодулин препятствует уже начавшейся коагуляции. Основной функцией тромбомодулина является инактивация тромбина и превращение (модификация) его в мощный активатор антикоагулянтной системы — протеин С. За счет этого происходит значимое снижение скорости коагуляционных реакций. Эндотелий участвует в фибринолизе за счёт синтеза и выделения в кровоток тканевого плазминогенового активатора, который активирует плазминовую.систему.

При повреждении мелкие сосуды спазмируются. Этот спазм обусловлен сокращением гладкомышечных клеток, он возникает рефлекторно и продлевается серотонином, тромбоксаном А2, катехоламинами и другими вазоконстрикторами, которые появляются из эндотелиальных клеток и тромбоцитов. Повреждение сосудов сопровождается быстрой активацией тромбоцитов. Эта активация обусловлена появлением высоких концентраций АДФ (из поврежденных эритроцитов и сосудов), а также появлением коллагеновых и фибриллярных структур из субэндотелия. Контакт крови с коллагеном немедленно ведёт к адгезии тромбоцитов, реализуемой с участием рецепторов GP-Ia, GP-Ib и фактора Виллебранда. Под влиянием АДФ, тромбоксана А2 и катехоламинов тромбоциты склеиваются между собой, образуя агрегаты, которые являются основой тромбоцитарной пробки. Усилению агрегации способствует тромбин, всегда появляющийся в результате свертывания крови в месте повреждения. Агглютинация и агрегация сопровождается изменением формы тромбоцитов и появлению рецепторов на мембране тромбоцитов к фибриногену (GPIIb-IIIa), благодаря чему, в присутствии ионов Са++, последний связывает между собой активированные тромбоциты. Такая связь между активированными тромбоцитами не прочна. Именно поэтому такую агрегацию называют обратимой. Образование прочной тромбоцитарной пробки следует после вторичной агрегации, которая сопровождается секрецией из тромбоцитов ПгG2, ПгH2, тромбоксана А2, ионов Са++, фактора активации тромбоцитов (ФАТ), адреналина, норадреналина, фибриногена и многих других. Секреция этих веществ обусловлена активацией актомиозиновой системы тромбоцитов, что обуславливает выделение вышеперечисленных субстанций из тромбоцитов за счёт повышения давления внутри тромбоцита. Кроме того, активация актомиозиновой системы ведет к ретракции (сокращению и уплотнению) тромбоцитарной пробки.

В норме кровотечение из мелких сосудов прекращается не более чем через 5 минут.

Коагуляционный гемостаз.

При повреждении крупных кровеносных сосудов тромбоцитарная пробка не способна остановить кровотечение. Только коагуляционный гемостаз способен остановить кровотечение из крупного сосуда. В коагуляционных реакциях принимают участие специальные белки, фосфолипиды (из тромбоцитарной мембраны), ионы кальция. Большинство белков, участвующих в коагуляции, являются проферментами (обозначаются римскими цифрами). Их активация осуществляется за счет протеолиза (они обозначаются римскими цифрами с добавлением буквы а, например, IIа, Xа, Vа и др.).Дополнительные факторы:фактор Виллебранда, фактор Флетчера, фактор Фитцжеральда.

Процесс свертывания крови — это целая цепь последовательных ферментативных реакций, в которой проферменты, активируясь, способны активировать другие факторы свертывания крови. Удобно рассматривать схему коагуляции в виде каскада ферментативных реакций, условно разделенного на внутренний и внешний механизмы. Конечным продуктом коагуляционных реакций и по внешнему и по внутреннему механизму является фибрин.

Внешний механизм свертывания предполагает обязательное наличие тканевого фактора (фактора III), а старт коагуляции начинается с активации фактора VII. Активированный фактор VII переводит фактор X в Xа и активирует фактор IX (активация фактора IX идет медленно и существенной роли в коагуляции не играет). Затем фактор Xа переводит протромбин (II) в тромбин. Эту реакцию значительно ускоряют коагуляционный фактор Vа и фосфолипиды. Образование фибрина инициализируется по внешнему пути очень быстро (в течение секунд), что ведет к появлению первых порций тромбина, активирующих другие коагуляционные факторы (VIII, V, XIII и др.).

Старт коагуляции по внутреннему механизму начинается с активации фактора Хагемана (XII) и происходит на фосфолипидных мембранах тромбоцитов. Фактор Хагемана активируется коллагеном из эндотелия, адреналином и др., а затем уже активированная молекула фактора Хагемана преобразует фактор XI в XIа. В этой реакции принимает участие калликреин, который также активируется фактором XIа. В свою очередь, фактор XIа активирует фактор IX. Фактор IXа на фосфолипидных мембранах с участием фактора VIIIа и ионов Са++ путем протеолиза превращает фактор X в его активированную форму. Далее фактор Xа переводит протромбин в тромбин. Эту реакцию значительно ускоряют коагуляционный фактор Vа и фосфолипиды.

Конечный этап коагуляции. Переход фибриногена в фибрин происходит следующим образом: от фибриногена тромбин отщепляет 2 фибринопептида А и 2 фибринопептида В. Так образуются фибрин-мономеры. Затем формируются димеры, тримеры и олигомеры фибрина. После этого образуются фибриллы растворимого фибрина. Фибрин-стабилизирующий фактор (активированный тромбином) в присутствии Са++ превращает нестабильный, растворимый фибрин в стабильный нерастворимый фибрин. В результате этого сгусток фибрина становится резистентным к фибринолитическим агентам и с трудом разрушается другими протеолитическими веществами. Образовавшийся сгусток фибрина уплотняется за счет тромбоцитов, в большом количестве попадающих в структуру сгустка. Наступает ретракция сгустка фибрина. Сгусток, состоящий из тромбоцитов, эритроцитов и большого числа волокон фибрина, способен остановить кровотечение из крупных сосудов.

Источник