Техника ревизии брюшной полости при кровотечении

Оглавление темы «Грыжесение. Кишечные швы.»:

1. Операции при врожденной паховой грыже. Принципы операций при врожденной паховой грыже.

2. Операции при бедренной грыже. Принципы операций при бедренной грыже.

3. Операции при пупочной грыже. Пластика по Мейо. Пластика по Сапежко. Пластика по Лексеру.

4. Операции при грыже белой линии живота. Принципы операций при скользящих грыжах.

5. Грыжесечение при ущемлённых грыжах. Принципы операций при ущемлённых грыжах.

6. Лапаротомия. Доступы к органам полости живота. Лапаротомные доступы.

7. Косые лапаратомные разрезы. Поперечные лапаратомные разрезы. Комбинированные лапаратомные разрезы.

8. Осмотр брюшной полости при ранениях. Ревизия брюшинной полости при проникающих ранениях живота.

9. Кишечные швы. Кишечный шов. Требования к кишечному шву.

10. Шов Ламбера. Двухрядный шов Альберта. Шов Шмидена.

Осмотр брюшной полости при ранениях. Ревизия брюшинной полости при проникающих ранениях живота.

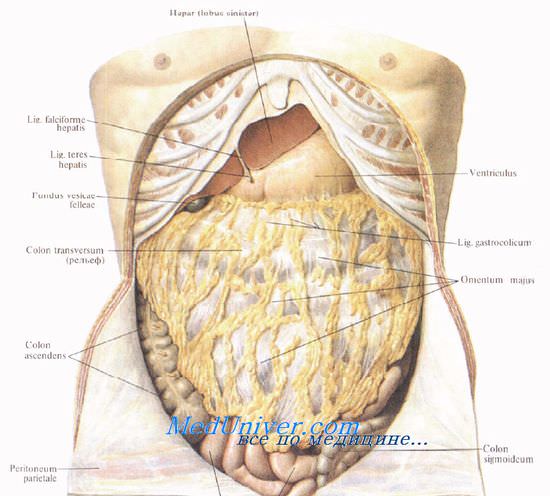

Ревизия брюшинной полости производится с целью обнаружения поврежденных органов при травмах живота, для выяснения источника воспалительного процесса при синдроме острого живота. При неясном диагнозе операцию проводят из срединного разреза последовательно и методично. В ходе обследования брюшинной полости руководствуются предоперационными предположениями, но первым определяющим признаком может стать присутствие патологического содержимого брюшной полости, т. е. газа, крови, содержимого желудка или кишок, жёлчи, мочи или перитонеального экссудата.

Если в брюшинной полости есть кровь, то в первую очередь обследуют паренхиматозные органы: печень, селезенку, поджелудочную железу.

Во время ревизии печени осматривают ее передний край и нижнюю поверхность, оттянув поперечную ободочную кишку книзу. Определяют состояние жёлчного пузыря и печеночно-дуоденальной связки. Диафрагмальную поверхность печени обследуют рукой, заведенной в правое подреберье, под купол диафрагмы. Для осмотра селезенки желудок оттягивают вправо, а левый изгиб ободочной кишки — книзу. Этому может помешать диафрагмаль-но-ободочная связка, на которой нижним концом лежит селезёнка. Рукой, заведенной под селезёнку, а затем в левое подреберье, пальпаторно определяют повреждения.

Для обнаружения повреждения поджелудочной железы надо рассечь желудочно-ободочную связку. Другие доступы к поджелудочной железе при ее ревизии не дают широкого обзора органа.

Для временной остановки кровотечения из трещин паренхиматозных органов иногда применяют тампонирование или сжимают сосудистую ножку.

При обнаружении в брюшинной полости содержимого желудочно-кишечного тракта сначала осматривают переднюю стенку желудка, его пилорическии отдел, верхнюю горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки, а затем заднюю стенку желудка, для чего рассекают желудочно-ободочную связку. Для обнаружения источника повреждения задней стенки нисходящей части двенадцатиперстной кишки рассекают париетальный листок брюшины по её наружному краю (по Кохеру) и, мобилизовав двенадцатиперстную кишку, тщательно осматривают всю её поверхность. К задней поверхности кишки прилежат нижняя полая вена и конечные отделы общего жёлчного протока и протоков поджелудочной железы, поэтому необходима особая осторожность.

Для осмотра тонкой кишки поднимают сальник и поперечную ободочную кишку вместе с её брыжейкой (прием Губарева) и находят двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб. Далее тщательно и последовательно осматривают каждую петлю тонкой кишки по ее свободному и брыжеечному краям. Найденные повреждения кишки до окончания ревизии не ушивают, так как при множественных повреждениях может потребоваться резекция этих участков. Кишечную петлю в этом месте окутывают салфеткой, по сторонам от повреждения накладывают эластичные кишечные зажимы и продолжают ревизию.

Осмотр толстой кишки начинают с ревизии илеоцекально-го угла. Методика аналогична ревизии тонкой кишки. Особенно тщательно следует осмотреть правый и левый изгибы ободочной кишки. При повреждении задней стенки восходящей или нисходящей ободочной кишки к образовавшейся гематоме (как правило, инфицированной) можно подойти через заднюю стенку живота — поясничную область, подводя дренаж к поврежденной кишке.

Ревизию органов брюшной полости заканчивают осмотром органов брюшинного этажа малого таза.

Брюшную стенку зашивают наглухо или с введением дренажей в зависимости от показаний.

— Также рекомендуем «Кишечные швы. Кишечный шов. Требования к кишечному шву.»

Источник

Убедившись в достижении временного гемостаза и собрав кровь из брюшной полости, приступают к тщательной ревизии органов. Её лучше начинать с полых органов, поскольку обнаружение их повреждений позволит, во-первых, осуществить изоляцию мест травмы, тем самым прекратив постоянное инфицирование брюшной полости, а во-вторых, решить вопрос о допустимости реинфузии крови, собранной из брюшной полости.

Перед ревизией брюшной полости необходима новокаиновая блокада корня брыжейки тонкой, поперечной ободочной и сигмовидной кишок (200 мл 0,25% раствора прокаина). Ревизию начинают с желудка. При любом повреждении передней стенки желудка, двенадцатиперстной кишки или поджелудочной железы следует широко рассечь желудочно-ободочную связку и осмотреть заднюю стенку желудка, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку.

Повреждение двенадцатиперстной кишки распознают по жёлчному прокрашиванию забрюшинного пространства и присутствию в нём пузырьков газа. Диагностику повреждения двенадцатиперстной кишки можно облегчить интраоперационным введением через желудочный зонд раствора метилтиониния хлорида. При наличии повреждения двенадцатиперстной кишки её заднюю стенку нужно внимательно осмотреть после мобилизации по Кохеру: в вертикальном направлении вдоль латерального края двенадцатиперстной кишки рассекают брюшину, высвобождают кишку из её ложа тупым путём с помощью тупфера. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижнюю полую вену, расположенную непосредственно за кишкой.

Ревизию тонкой кишки начинают с первой петли, находящейся у корня брыжейки поперечной ободочной кишки несколько левее позвоночника (область связки Трейтца). Затем петли тонкой кишки последовательно извлекают, осматривают и погружают в брюшную полость. При проведении операции в поздние сроки после травмы (через 12-24 ч) обнаружить даже незначительные повреждения тонкой кишки можно по наличию в этих зонах воспалительной инфильтрации. Сгустки крови на стенке кишки могут прикрывать рану. Большие субсерозные гематомы следует вскрывать с целью исключения их сообщения с просветом кишки. С особенным вниманием нужно осмотреть брыжеечный край кишки, где гематома часто маскирует место перфорации.

Приступая к ревизии толстой кишки, сначала исследуют илеоцекальный угол. При подозрении на повреждение забрюшинного отдела толстой кишки рассекают брюшину по наружному краю кишки на протяжении 15—20 см. Показания к мобилизации фиксированных отделов толстой кишки: обнаружение точечных кровоизлияний, гематом, кровоподтёков на заднем листке брюшины, а также ранения, если направление раневого канала говорит о возможности повреждения забрюшинной части толстой кишки. К местам обнаруженных повреждений временно подводят изолирующие тампоны.

Ревизию полых органов заканчивают осмотром прямой кишки и мочевого пузыря. В ходе ревизии ушивать дефекты органов не следует, поскольку может возникнуть необходимость в резекции какого-либо из них.

Ревизию печени проводят визуально и пальпаторно. После пальпаторной ревизии и определения локализации травмы для осмотра диафрагмальной поверхности печени необходимо осуществить мобилизацию органа. Для мобилизации левой доли печени её оттесняют вниз и вправо, пересекают левую треугольную связку и часть венечной связки. Поскольку в связках иногда проходят мелкие жёлчные протоки, на них предварительно накладывают зажимы и перевязывают кетгутом. Аналогичным образом, но оттягивая печень вниз и влево за правую долю, пересекают правую треугольную связку для мобилизации правой доли печени. Технически проще пересечь серповидную связку, однако необходимо иметь в виду, что в случае портальной гипертензии в ней могут проходить крупные сосуды. Поэтому лигирование серповидной связки обязательно. При травме нижнезадней поверхности печени необходимо пересечь печёночно- почечную связку. Для этого печень поднимают кверху, связка при этом натягивается, её рассекают. Сосудов она не содержит.

При тяжёлом кровотечении из печени, если пережатие печёночно-двенадцатиперстной связки не дало эффекта, с целью полного выключения печени из кровообращения временно пережимают нижнюю полую вену. Её пережимают выше и ниже печени с помощью турникетов. Для пережатия полой вены ниже печени двенадцатиперстную кишку мобилизуют по Кохеру и отводят медиально, открывая доступ к нижней полой вене выше почечных сосудов. Пережатие нижней полой вены выше печени требует выполнения торакофренолапаротомии. Взятые на держалки края диафрагмы широко разводят и, отодвигая печень кпереди, с помощью диссектора подводят турникет вокруг этого короткого участка нижней полой вены. Полное выключение печени из кровообращения возможно не более чем на 20 мин.

Селезёнка. Отводят зеркалом влево брюшную стенку и при этом подтягивая желудок вправо, визуально и пальпаторно исследуют селезёнку. Наличие сгустков в области органа указывает на его повреждение. Для обнажения сосудистой ножки вдоль желудочно-ободочной связки (ближе к поперечной ободочной кишке) раскрывают дистальную часть сальниковой сумки, рассекая желудочно-ободочную связку. Вокруг сосудистой ножки с помощью диссектора подводят турникет или на артерию и вену накладывают мягкий сосудистый зажим, что обеспечивает остановку кровотока.

Поджелудочная железа. Для её обзора широко рассекают желудочно-ободочную связку, перевязывая сосуды по её длиннику. Чтобы не нарушить кровоснабжение желудка, рассечение выполняют между желудочно-сальниковыми артериями и толстой кишкой. Приподнимая желудок кверху и оттесняя книзу поперечную ободочную кишку, обнажают поджелудочную железу на всём протяжении.

Забрюшинная гематома. Забрюшинная гематома подлежит ревизии при любом ранении (холодным или огнестрельным оружием). При закрытой травме живота забрюшинную гематому не вскрывают, если пальпаторно целостность почек не вызывает сомнений, гематома не нарастает на глазах и её причина очевидна — перелом костей таза или позвоночника.

Быстрое нарастание гематомы, свидетельствующее о возможном повреждении крупных сосудов, кровотечение из этой гематомы в свободную брюшную полость, подозрение на разрыв нижней полой вены или разрыв почки — показания к её ревизии. После тракции вверх илеоцекального угла и смещения петель тонкой кишки над гематомой рассекают задний листок брюшины, на обильно кровоточащие (пульсирующей струёй) сосуды накладывают кровоостанавливающие зажимы. Венозное и капиллярное кровотечение временно останавливают тугой тампонадой.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

еред ревизией брюшной полости необходимо произвести новокаиновую блокаду корня брыжейки тонкой кишки, поперечной ободочной и сигмовидной кишки (200 мл 0,25 % раствора новокаина). Ревизию начинают с желудка: тщательно проверяют малую и большую кривизну и область гепатодуоденальной связки, в которой может быть большая гематома вследствие повреждения крупных сосудов. Приливом повреждении передней стенки желудка, двенадцатиперстной кишки или поджелудочной железы следуем широко рассечь желулочно-ободочную связку и осмотреть заднюю стенку желудка поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Повреждение двенадцатиперстной кишки при сочетанной травме распознают по желчному прокрашиванию и присутствию пузырьков газа в забрюшинном пространстве. Диагностика повреждения двенaдцатиперстной кишки может быть облегчена введением во время операции через желудочный зонд раствора метиленового синего. Появление синего прокрашивания тканей в области двенадцатиперстной кишки говорит о разрыве ее стенки. При травме двенадцатиперстной кишки ее задняя стенка должна быть тшательно осмотрена после мобилизации кишки по Кохеру: в вертикальном направлении вдоль латерального края кишки рассекают брюшину и высвобождают двенадцатиперстную кишку из ее ложа тупым путем при помощи тупфера. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лежащую непосредственно под кишкой нижнюю полую вену. Ревизию тонкой кишки при сочетанной травме начинают с первой петли, располагающейся у корня брыжейки поперечной ободочной кишки несколько левее позвоночника (область связки Треитца), затем петли тонкой кишки последовательно извлекают, осматривают и погружают в брюшную полость. Обнаружение даже незначительных повреждении тонкой кишки при поздней (через 12-24 ч) операции облегчает воспалительная инфильтрация в зоне повреждения. Свертки крови, фиксированные на стенке кишки, могут прикрывать рану. Большие субсерозные гематомы следует вскрывать для исключения сообщения гематомы с просветом кишки. Особенно внимательно необходимо осматривать брыжеечный край кишки, где гематома часто скрывает место перфорации. Обнаруженные повреждения отмечают, обертывая петли салфеткой или проводя нити-держалки через брыжейку. Ревизию толстой кишки при сочетанной травме начинают с илеоцекального угла. При подозрении на повреждение забрюшинного отдела толстой кишки рассекают брюшину по наружному краю кишки на протяжении 15—20 см. Показанием к мобилизации фиксированных отделов толстой кишки являются обнаружение точечных кровоизлияний, гематом, кровоподтеков на заднем листке брюшины. При затруднении обнаружения отверстия в кишке при сочетанной травме из-за его малого диаметра следует сдавить кишку выше и ниже места повреждения и следить за выхождением газа и кишечного содержимого. К месту обнаруженных повреждений временно подводят изолирующие тампоны. Ревизию полых органов при сочетанной травме заканчивают осмотром прямой кишки и мочевого пузыря. В ходе ревизии ушивать дефекты органов не следует, так как может выявиться необходимость резекции этого органа. Исключив повреждения полых органов при сочетанной травме, хирург отдает распоряжение о начале реинфузии крови и продолжает ревизию далее, оценивая повреждение паренхиматозных органов. Ревизия печени при сочетанной травме . Ревизию проводят визуально и пальпаторно. После пальпаторной ревизии и определения локализации травмы для осмотра диафрагмальной поверхности печени необходимо выполнить мобилизацию связочного аппарата, что позволяет осуществить более широкий доступ к диафрагмальной поверхности. Для мобилизации левой доли печени ее оттесняют вниз и вправо, пересекают левую треугольную связку и часть венечной связки. В связках в ряде случаев проходят мелкие желчные протоки, поэтому на них необходимо предварительно накладывать зажимы и перевязывать кетгутом. Аналогичным образом, но оттягивая печень вниз и влево за правую долю, пересекают правую треугольную связку для мобилизации правой доли печени. Технически проще пересечь серповидную связку, однако необходимо иметь в виду, что в случае портальной гипертензии в ней могут проходить крупные сосуды, повреждение которых сопровождается интенсивным кровотечением, поэтому лигирование серповидной связки является обязательным. При травме нижнезадней поверхности печени необходимо пересечь печеночно-почечную связку. Для этого печень поднимают кверху, в результате чего связка натягивается и становится доступной для рассечения. Сосудов она не содержит. При массивном кровотечении из печени, если пережатие гепатодуоденальной связки оказалось неэффективным, используют временное пережатие нижней полой вены с целью полного выключения печени из кровообращения. Нижнюю полую вену пережимают выше и ниже печени с помощью турникетов. Для пережатия полой вены ниже печени правый изгиб толстой кишки мобилизуют и отводят медиально, после чего открывается свободный подход к нижней полой вене выше почечных сосудов. Пережатие нижней полой вены выше печени требует выполнения торакофренолапаротомии. Взятые на держалки края диафрагмы широко разводят и, отодвигая печень кпереди, с помощью диссектора подводят турникет вокруг этого короткого участка нижней полой вены. Полное выключение печени из кровообращения возможно на срок не более 20 мин. Ревизия селезенки при сочетанной травме. Отводя зеркалом влево брюшную стенку и при этом подтягивая желудок вправо, визуально и пальпаторно удается осмотреть селезенку. Наличие сгустков в области органа указывает на его повреждение. Для обнажения сосудистой ножки вдоль желудочно-ободочной связки (ближе к поперечной ободочной кишке) раскрывают дистальную часть сальниковой сумки, рассекая желудочно-ободочную связку. Вокруг сосудистой ножки с помощью диссектора подводят турникет или на артерию и вену накладывают мягкий сосудистый зажим, что обеспечивает прекращение кровотока. Ревизия поджелудочной железы при сочетанной травме. Для обзора поджелудочной железы широко рассекают желудочно-ободочную связку с перевязкой сосудов по ее длиннику. Чтобы не нарушать кровоснабжение желудка, рассечение проводят между желудочно-сальниковыми артериями и толстой кишкой. Приподнимая желудок кверху и оттесняя книзу поперечную ободочную кишку, обнажают поджелудочную железу на всем протяжении Забрюшинная гематома при сочетанной травме. При закрытой травме живота забрюшинную гематому не вскрывают, если пальпаторно целость почек не вызывает сомнений, а гематома не нарастает на глазах и очевидна ее причина — перелом костей таза или позвоночника. Быстрое нарастание гематомы, кровотечение в свободную брюшную полость, подозрение на разрыв почки являются показаниями к ее ревизии. После тракции вверх илеоцекального угла и отодвигания петель тонкой кишки над гематомой рассекают задний листок брюшины и на обильно кровоточащие (пульсирующей струей) сосуды накладывают кровоостанавливающие зажимы.

8)Подобрать набор инструментов и установить дренажи брюшной полости (при разлитом перитоните) При общем перитоните целесообразно промывание брюшной полости во время операции (лаваж), обеспечивающее наиболее эффективное очищение ее от гнойного экссудата без значительного повреждения мезотелия брюшины. При диффузном перитоните предварительно изолируют непораженные отделы полости живота марлевыми салфетками, стерильными полотенцами. Воспалительный процесс нельзя ликвидировать одноразовой санацией, поэтому рациональное дренирование приобретает в послеоперационный период первостепенное значение.

При общем гнойном перитоните, независимо от причины его возникновения, осуществляют дренирование из 4 точек силиконовыми или трубочно-перчаточными дренажами. Контрапертуры накладывают в обоих подреберных и подвздошных областях. Дренажи вводят в поддиафрагмальные, подпеченочное пространства и в оба боковых канала. При этом дренаж, проведенный через левый боковой канал, погружается в малый таз.

Если источником перитонита был острый гнойный панкреатит, дополнительный дренаж устанавливают в полости малого сальника. При общем перитоните, обусловленном прорывом абсцесса забрюшинного пространства, наряду с дренированием из 4 точек, трубочно-перчаточный дренаж подводят к очагу в за- брюшинном пространстве и выводят кзади. Необходимость в таком дренировании встречается при аппендиците с забрюшинным расположением червеобразного отростка, панкреатите, нагноениях забрюшинных гематом, пионефрозе, паранефрите. Дренаж в этих случаях обычно подводят через контрапертуру в поясничной области. При прорыве внутрибрюшных абсцессов после их санации трубочно-перчаточный дренаж вводят в полость абсцесса.

При диффузном перитоните, не распространяющемся на верхний этаж брюшной полости, вместо дренажей в обеих подреберных областях допустимо введение микроирригаторов. Раствор антибиотиков, вводимых через тонкие трубочки в пространство под диафрагмой, будет стекать в нижний этаж брюшной полости, а отток осуществляться по трубочно-перчаточным дренажам, введенным в подвздошные области. Если диффузный перитонит вызван острым холециститом, перфоративной язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, дренажи вводят в подпеченочное пространство и в оба боковых канала (через подвздошные области).

При перитоните, ограниченном зоной таза, трубочно-перчаточные или другие дренажи вводят через контрапертуры в подвздошных областях и через боковые каналы брюшины проводят ко дну таза. При отграниченных обширных тазовых абсцессах целесообразно у женщин вводить дренаж путем задней кольпотомии, а у мужчин — через прямую кишку.

Трубочный элемент дренажа, который используют также для введения в брюшную полость антисептиков, как уже указывалось, подлежит удалению на 3-4 сутки, в то время как остающийся перчаточный дренаж в эти сроки только подтягивают. Если при этом оттока жидкости не наблюдается, то перчаточный дренаж удаляют на 6—7 сутки, если же выделения продолжают поступать по дренажу, его заменяют новым и оставляют в брюшной полости до полного прекращения функционирования. Больной с дренированной брюшной полостью нуждается в тщательном динамическом наблюдении, так как сам дренаж может стать источником дополнительных осложнений (непроходимости кишечника, пролежней).

Источник