Тактика при пищеводном кровотечении

Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП) является самым частым и опасным для жизни больного осложнением портальной гипертензии (ПГ), развивается у 80% пациентов. К существенным факторам риска возникновения кровотечений относятся:

· ВРВП III степени

· дилатация пищевода

· эрозивный или язвенный эзофагит

· величина портального давления свыше 330 — 350 мм вод. ст.

· выраженные нарушения функции печени (группа С )

· Массивность и продолжительность кровотечения определяют величиной портальной гипертензии и нарушения свертывающей системы крови.

1. Воздействие на источник кровотечения — применение пищеводного зонда с пневмобаллонами достаточно эффективно и позволяет добиться остановки кровотечения в 70 — 80% наблюдений. Наибольшее распространение получили зонд Блекмора. Отсутствие эффекта от применения зонда позволяет предположить кровотечение из вен кардии, не сдавливаемых желудочным баллоном.

· Зонд ставится через нос, предварительно обильно смазанный глицерином.

· Больного необходимо психологически подготовить и информировать – что постановка зонда – это спасение его жизни.

· Проверяется герметичность баллонов – надуванием их шприцом.

· После того как зонд проведен (поступление желудочного содержимого, крови по внутреннем просвету зонда), сначала раздувают малый баллон (тот, что будет стоять в кардиальном отделе желудка) до 30-50 мл. воздухом, подтягивают его до фиксации в кардиальном отделе желудка (чувствуется препятствие – зонд не подтягивается), на этом уровне зонд фиксируется к носу, и раздувается большой баллон (80-100 мм воздуха), до появления у больного неприятных ощущений в груди.

· В наполненном состоянии зонд можно держать до 4-6 часов, затем большой баллон спускается на 20-30 минут, проводится наблюдение, кровотечение продолжается или остановилось, затем баллон вновь надувается. Целесообразно зонд ставить на 24-72 часа (с перерывами через 4-6 часов).

Осложнения при применении зонда следующие: эзофагит, язвы, пролежни пищевода, дыхательная и сердечная недостаточность, острая спленомегалия. Ранние рецидивы кровотечений после извлечения зонда отмечаются у 20 — 50% больных.

2. Снижение портального давления — для снижения давления в системе воротной вены и уменьшения риска возникновения кровотечений применяются бета-адреноблокаторы — пропранолол по 20 мг 3 раза в день. Доза должна быть такой, чтобы частота пульса, по сравнению с исходной, снижалась на 25%. Эти препараты необходимо давать длительное время. У некоторых больных циррозом печени могут встречаться противопоказания к применению пропранолола (брадикардия, атриовентрикулярная блокада первой степени, астматический бронхит). В таком случае пропранолол можно заменить на нитраты (изосорбида динитрат) по 10 мг два раза в день или 20 мг пролонгированного препарата один раз в сутки. Неселективные бета-адреноблокаторы (пропранолол, анаприлин, обзидан) при длительном введении способны снижать портальное давление на 30 — 38%. Эффект достигается за счет снижения сердечного выброса и числа сердечных сокращений (ЧСС). Их механизмы действия — редукция сердечного выброса, снижение портального кровотока, спазм спланхнических сосудов.

Помимо прямого действия данных препаратов на портальную гемодинамику, уменьшение ЧСС у больных циррозом печени оказывает положительное влияние на функциональное состояние миокарда: уменьшается работа сердца, снижается потребность миокарда в кислороде, удлиняется время диастолы и перфузии коронарных артерий. Препарат может применяться профилактически.

Нитраты (нитроглицерин, нитропруссид) снижают портальное давление на 28-30%. Артериовенозное соотношение в печени изменяется в сторону увеличения артериальной и уменьшения венозной доли на 15% , суммарный кровоток при этом не изменяется. Эффект препаратов связан со снижением общего периферического сопротивления, что приводит к депонированию крови в периферических сосудах и уменьшению притока крови в портальную систему. Введение их сопровождается увеличением основных показателей центральной гемодинамики, улучшением сократительной способности миокарда. Препараты применяются как самостоятельно, так и в сочетании с другими, в частности с питуитрином, так как последний способен вызывать ишемию миокарда и внутренних органов.

Первым препаратом, примененным для снижения портального давления, был питуитрин. Действие препарата основано на сужении артериол органов брюшной полости, что вызывает снижение печеночного кровотока и портального давления на 36 –40%. Вследствие выраженного действия препарата на центральную гемодинамику (повышение АД, урежение пульса) он противопоказан больным с общим атеросклерозом, стенокардией, гипертонической болезнью. Сходное с питуитрином действие оказывают вазопрессин и соматостатин. Преимуществом соматостатина является возможность существенного снижения портального давления и кровотока при минимальных побочных эффектах.

3. Воздействие на свертывающую систему крови — назначаютаминокапроновую кислоту, викасол, производят переливания свежезамороженной плазмы, свежую эритроцитарную массу (лучше отмытые эритроциты), тромбоцитарную массу(2-3 дозы) вводят 10% раствор хлористого кальция.

- Противоязвенная терапия –Н2-блокаторы гистаминорецепторов (фаматидин, кваматель, гастроседин ), блокаторы протоновой помпы (омез, омепразол) в макисмальных лечебныз дозировках. Целесообразно назначение альмагеля, масло шиповника, облепихи, антиоксидантов (витамин Е).

- Возмещение кровопотери — переливание эритроцитарной массы и борьба с гипоксией (кислородотерапия, внутривенное назначение актовегина (солкосерила))

- Профилактика печеночной недостаточности – переливание растворов глюкозы, витаминотерапия, гепатопротекторы (эссенциале, рибоксин), антибактериальные средства внутрь для подавления кишечной микрофлоры (неомицин 4-6 г в сутки, метронидазол по 0,25 г 3 раза в сутки в течение 10-15 дней), по 10-30 мл лактулозы 3 раза в день до послабляющего эффекта. Орницетил внутривенно капельно по 50 мг на 150 мл физиологического раствора (связывает аммиак). Препарат вводится до 6 раз в сутки.

- Коррекция водно-электролитных нарушений и поддержание сердечно-сосудистой деятельности.

Консервативная терапия применяется настойчиво, в течение нескольких суток после поступления больного с кровотечением, а в дальнейшем, при неэффективности лечения — должна быть дополнена склеротерапией (если клиника располагает такой возможностью) и только после этого — экстренной операцией (только для больных в стадии А-В по Чайлду-Пью).

Методу эндоскопической склеротерапии (ЭС) в настоящее время отдается предпочтение перед консервативной терапией. Преимуществами метода являются возможность селективной облитерации вен пищевода и желудка в подслизистом слое, там, где риск их разрыва максимальный, и сохранение других (периэзофагеальных) коллатералей и портокавальных анастомозов, простота и малая инвазивность метода, отсутствие отрицательного воздействия на функцию печени при циррозе. ЭС может производиться на высоте кровотечения, выявленного во время диагностической эндоскопии, либо в течение 6 — 24 ч после предварительной медикаментозной терапии и баллонной тампонады. В случае, если на момент осмотра кровотечение остановилось спонтанно, ЭС показана для предотвращения раннего его рецидива.

Сушествуют два основных способа введения склерозирующего вещества — интра- и перивазальный. При интравазальном способе склерозант вводится непосредственно в ВРВП с исходом в их тромбоз. При перивазальном способе склерозант вводится в подслизистый слой вокруг вены, в этом случае эффект достигается за счет отека под слизистого слоя с последующим перивазальным фиброзом.

Наиболее часто применяются следующие склерозирующие вещества: этаноламинолеат для интравазального, полидоканол — для паравазального введения, а также используемые в нашей стране тромбовар, варикоцид, этоксисклерол. В последние годы получили распространение полимеризующиеся материалы (букрилат, гистоакрил), преимуществом которых является быстрое достижение гемостаза.

ЭС позволяет добиться остановки кровотечения в 70% наблюдений после первого и в 90 — 95% — после повторных сеансов. Рецидивы кровотечений после ЭС отмечаются у 30 — 60% больных. Большая частота рецидивов объясняется тем, что ЭС не устраняет причину образования ВРВП — портальную гипертензию. В половине наблюдений причиной рецидива являются так называемые «вновь образованные» варикозные узлы, поэтому все больные после ЭС нуждаются в регулярном эндоскопическом контроле. Результаты ЭС при повторных кровотечениях значительно хуже. Другой недостаток метода — невозможность его применения при кровотечениях из вен дна желудка и кардии. Осложнения при ЭС следующие: перфорация пищевода (от 1 — 2% до 5% при использовании жестких эзофагоскопов), некроз стенки пищевода при попадании склерозанта в мышечный слой, изъязвления слизистой, в той или иной степени, наблюдаемые у 78% больных. В большинстве наблюдений некрозы слизистой в виде плоских эрозий и язв обратимы и эпителизируются к 3-й неделе, однако, обширные некротически-измененные участки сами по себе могут стать источниками кровотечения. У 40% больных отмечаются лихорадка и загрудинные боли после ЭС. В отдаленные сроки у 3-8% больных образуются стриктуры пищевода, у 10 — 20% пациентов значительно нарушается его моторика, возникает гастроэзофагеальный рефлюкс.

Широкое распространение получила профилактическая ЭС у больных, перенесших кровотечение или имеющих высокий риск его возникновения. Метод позволяет уменьшить частоту возникновения кровотечений из ВРВП на 20 — 40%.

Как самостоятельный метод лечения ВРВП ЭС показана: 1) больным с крайне высоким риском операции (декомпенсированный цирроз печени, желтуха, асцит), у которых консервативная терапия неэффективна; 2) больным старше 60 лет с циррозом печени и тяжелыми сопутствующими заболеваниями; 3) больным, неоднократно оперированным по поводу портальной гипертензии.

Противопоказаниями к выполнению ЭС являются печеночная кома, проффузное кровотечение у агонирующих больных, выраженные нарушения свертывающей системы крови.

Альтернативной ЭС у больных с внутрипеченочной ПГ может служить эмболизация кровоточащих вен, имеющая аналогичные показания. Эмболизации могут подвергаться левая желудочная, селезеночная и короткие вены желудка, а также левая желудочная и селезеночная артерии. Эмболизирующими материалами служат тромбин, абсолютный спирт, гемостатическая губка, спирали. Осложнениями данной процедуры могут быть кровотечение из печени, желчный перитонит, тромбоз воротной вены. Частота рецидивов после чрескожной чреспеченочной эмболизации кровоточащих вен составляет 43%, 5-летняя выживаемость — 52%. Высокая летальность (22%) обусловлена тяжестью состояния больных. Противопоказаниями к эмболизации считают интерпозицию кишки между печенью и брюшной стенкой, объемные образования в правой доле печени.

В нашей стране в качестве экстренного оперативного вмешательства при кровотечении из ВРВП (при неэффективности консервативной терапии, и только в группе А,В по Чайлду-Пью) наибольшее распространение получила операция М.Д. Пациоры : гастротомия с прошиванием вен пищевода и желудка. Желудок рассекают по направлению от дна к малой кривизне на протяжении 10-12 см. В шахматном порядке прошивают и перевязывают вены проксимального отдела желудка и кардии, затем — вены пищевода на протяжении 4-5 см выше кардии. Целесообразно использовать рассасывающий шовный материал (викрил), исключая кетгут.

Несмотря на большое разнообразие предложенных методов лечения кровотечений из ВРВП у пациентов с внутрипеченочной ПГ, результаты лечения, особенно в группе больных с декомпенсированным циррозом, остаются неудовлетворительными. В настоящее время считается, что единственным эффективным методом лечения у этих больных является трансплантация печени. В плане предоперационной подготовки к пересадке печени пациентов с кровотечением или высоким риском его возникновения широко применяются как медикаментозная и склеротерапия, так и шунтирующие операции. Летальность после трансплантации составляет 5-7%, 5-летняя выживаемость в группе В (по Чайлду-Пью) — 92%, в группе С — 71 — 73%.

Источник

29 июня 20191564,9 тыс.

Желудочно-кишечное кровотечение – истечение крови из эрозированных или поврежденных патологическим процессом кровеносных сосудов в просвет пищеварительных органов. В зависимости от степени кровопотери и локализации источника желудочно-кишечного кровотечения может возникать рвота цвета «кофейной гущи», дегтеобразный стул (мелена), слабость, тахикардия, головокружение, бледность, холодный пот, обморочные состояния. Источник желудочно-кишечного кровотечения устанавливается в ходе данные ФГДС, энтероскопии, колоноскопии, ректороманоскопии, диагностической лапаротомии. Остановка желудочно-кишечного кровотечения может производиться консервативным или хирургическим путем.

Желудочно-кишечное кровотечение

Желудочно-кишечное кровотечение служит наиболее частым осложнением широкого круга острых или хронических заболеваний органов пищеварения, представляющим потенциальную опасность для жизни пациента. Источником кровотечения может являться любой отдел ЖКТ – пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. По частоте встречаемости в гастроэнтерологии желудочно-кишечное кровотечение стоит на пятом месте после острого аппендицита, холецистита, панкреатита и ущемленной грыжи.

Причины желудочно-кишечного кровотечения

На сегодняшний день описано более ста заболеваний, которые могут сопровождаться желудочно-кишечным кровотечением. Все геморрагии условно можно разделить на 4 группы: кровотечения при поражении ЖКТ, портальной гипертензии, повреждениях сосудов и заболеваниях крови.

Кровотечения, возникающие при поражениях ЖКТ, могут быть обусловлены язвенной болезнью желудка или язвенной болезнью 12п. кишки, эзофагитом, новообразованиями, дивертикулами, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, геморроем, анальной трещиной, гельминтозами, травмами, инородными телами и т. д. Желудочно-кишечные кровотечения на фоне портальной гипертензии, как правило, возникают при хронических гепатитах и циррозах печени, тромбозе печеночных вен или системы воротной вены, констриктивном перикардите, сдавливании воротной вены опухолями или рубцами.

Желудочно-кишечные кровотечения, развивающиеся в результате повреждения сосудов, этиологически и патогенетически могут быть связаны с варикозным расширением вен пищевода и желудка, узелковым периартериитом, системной красной волчанкой, склеродермией, ревматизмом, септическим эндокардитом, авитаминозом С, атеросклерозом, болезнью Рандю-Ослера, тромбозом мезентериальных сосудов и др.

Желудочно-кишечные кровотечения нередко возникают при заболеваниях системы крови: гемофилии, острых и хронических лейкозах, геморрагических диатезах, авитаминозе К, гипопротромбинемии и пр. Факторами, непосредственно провоцирующими желудочно-кишечное кровотечение, могут являться прием аспирина, НПВС, кортикостероидов, алкогольная интоксикация, рвота, контакт с химикатами, физическое напряжение, стресс и др.

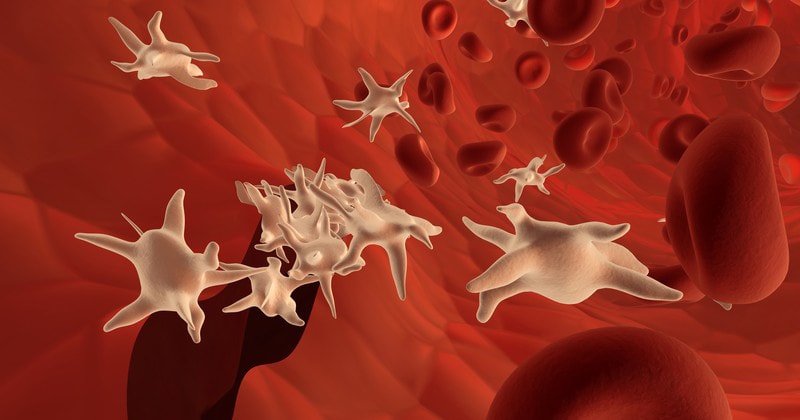

Механизм возникновения желудочно-кишечного кровотечения может быть обусловлен нарушением целостности сосудов (при их эрозии, разрыве стенок, склеротических изменениях, эмболии, тромбозе, разрыве аневризм или варикозных узлов, повышенной проницаемости и хрупкости капилляров) либо изменениями в системе гемостаза (при тромбоцитопатии и тромбоцитопении, нарушениях системы свертывания крови). Нередко в механизм развития желудочно-кишечного кровотечения вовлекается как сосудистый, так и гемостазиологический компонент.

Классификация желудочно-кишечных кровотечений

В зависимости от отдела пищеварительного тракта, являющегося источником геморрагии, различают кровотечения из верхних отделов (пищеводные, желудочные, дуоденальные) и нижних отделов ЖКТ (тонкокишечные, толстокишечные, геморроидальные). Желудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта составляют 80-90%, из нижних — 10-20% случаев.

В соответствии с этиопатогенетическим механизмом выделяют язвенные и неязвенные желудочно-кишечные кровотечения. По длительности геморрагии различают острые и хронические кровотечения; по выраженности клинических признаков – явные и скрытые; по количеству эпизодов – однократные и рецидивирующие.

По тяжести кровопотери выделяют три степени кровотечений. Легкая степень желудочно-кишечного кровотечения характеризуется ЧСС – 80 в мин., систолическим АД – не ниже 110 мм рт. ст., удовлетворительным состоянием, сохранностью сознания, легким головокружением, нормальным диурезом. Показатели крови: Er — выше 3,5х1012/л, Hb – выше 100 г/л, Ht – более 30%; дефицит ОЦК – не более 20%.

При желудочно-кишечном кровотечении средней тяжести ЧСС составляет 100 уд в мин., систолическое давление – от 110 до 100 мм рт. ст., сознание сохранено, кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, диурез умеренно снижен. В крови определяется снижение количества Er до 2,5х1012/л, Hb – до 100-80 г/л, Ht – до 30-25%. Дефицит ОЦК равен 20-30%.

О тяжелой степени желудочно-кишечного кровотечения следует думать при ЧСС более 100 уд. в мин. слабого наполнения и напряжения, систолическом АД менее 100 мм рт. ст., заторможенности пациента, адинамии, резкой бледности, олигурии или анурии. Количество эритроцитов в крови менее 2,5х1012/л, уровень Hb – ниже 80 г/л, Ht – менее 25% при дефиците ОЦК от 30% и выше. Кровотечение с массивной кровопотерей называют профузным.

Симптомы желудочно-кишечного кровотечения

Клиника желудочно-кишечного кровотечения манифестирует с симптомов кровопотери, зависящих от интенсивности геморрагии. Кровотечение из ЖКТ сопровождается слабостью, головокружением, бедностью кожи, потливостью, шумом в ушах, тахикардией, артериальной гипотонией, спутанностью сознания, иногда – обмороками.

При кровотечениях из верхних отделов ЖКТ появляется кровавая рвота (гематомезис), имеющая вид «кофейной гущи», что объясняется контактом крови с соляной кислотой. При профузном желудочно-кишечном кровотечении рвотные массы имеют алый или темно-красный цвет. Другим характерным признаком острых геморрагий из ЖКТ служит дегтеобразный стул (мелена). Наличие в испражнениях сгустков или прожилок алой крови свидетельствует о кровотечении из ободочной, прямой кишки или анального канала.

Симптомы желудочно-кишечного кровотечения сопровождаются признаками основного заболевания, приведшего к осложнению. При этом могут отмечать боли в различных отделах ЖКТ, асцит, симптомы интоксикации, тошнота, дисфагия, отрыжка и т. д. Скрытое желудочно-кишечное кровотечение может быть выявлено только на основании лабораторных признаков — анемии и положительной реакции кала на скрытую кровь.

Диагностика желудочно-кишечного кровотечения

Обследование пациента с желудочно-кишечным кровотечением начинают с тщательного выяснения анамнеза, оценки характера рвотных масс и испражнений, проведения пальцевого ректального исследования. Обращают внимание на окраску кожных покровов: наличие на коже телеангиэктазий, петехий и гематом может свидетельствовать о геморрагическом диатезе; желтушность кожи — о неблагополучии в гепатобилиарной системе или варикозном расширении вен пищевода. Пальпация живота проводится осторожно, во избежание усиления желудочно-кишечного кровотечения.

Из лабораторных показателей проводится подсчет эритроцитов, гемоглобина, гематокритного числа, тромбоцитов; исследование коагулограммы, определение уровня креатинина, мочевины, печеночных проб. В зависимости от подозреваемого источника геморрагии в диагностике желудочно-кишечных кровотечений могут применяться различные рентгенологические методы: рентгенография пищевода, рентгенография желудка, ирригоскопия, ангиография мезентериальных сосудов, целиакография. Наиболее быстрым и точным методом обследования ЖКТ является эндоскопия (эзофагоскопия, гастроскопия, ФГДС, колоноскопия), позволяющая обнаружить даже поверхностные дефекты слизистой и непосредственный источник желудочно-кишечного кровотечения.

Для подтверждения желудочно-кишечного кровотечения и выявления его точной локализации используются радиоизотопные исследования (сцинтиграфия ЖКТ с мечеными эритроцитами, динамическая сцинтиграфия пищевода и желудка, статическая сцинтиграфия кишечника и др.), МСКТ органов брюшной полости. Желудочно-кишечные кровотечения необходимо дифференцировать от легочных и носоглоточных кровотечений, для чего используют рентгенологическое и эндоскопическое обследование бронхов и носоглотки.

Лечение желудочно-кишечных кровотечений

Пациенты с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение подлежат немедленной госпитализации в хирургическое отделение. После уточнения локализации, причин и интенсивности кровотечения определяется лечебная тактика.

При массивной кровопотере проводится гемотрансфузионная, инфузионная и гемостатическая терапия. Консервативная тактика при желудочно-кишечном кровотечении является обоснованной в случае геморрагии, развившейся на почве нарушения гемостаза; наличия тяжелых интеркуррентных заболеваний (сердечной недостаточности, пороков сердца и др.), неоперабельных раковых процессов, тяжелого лейкоза.

При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода может проводиться его эндоскопическая остановка путем лигирования или склерозирования измененных сосудов. По показаниям прибегают к эндоскопической остановке гастродуоденального кровотечения, колоноскопии с электрокоагуляцией или обкалыванием кровоточащих сосудов.

В ряде случаев требуется хирургическая остановка желудочно-кишечного кровотечения. Так, при язве желудка производится прошивание кровоточащего дефекта или экономная резекция желудка. При язве 12-перстной кишки, осложненной кровотечением, прошивание язвы дополняют стволовой ваготомией и пилоропластикой либо антрумэктомией. Если кровотечение вызвано неспецифическим язвенным колитом, производят субтотальную резекцию толстой кишки с наложением илео- и сигмостомы.

Прогноз при желудочно-кишечных кровотечениях зависит от причин, степени кровопотери и общесоматического фона (возраста пациента, сопутствующих заболеваний). Риск неблагоприятного исхода всегда крайне высок.

Источник