Таблица по бжд кровотечения

Кровотечением называют выхождение крови из поврежденного кровеносного сосуда. Обычно оно является одним из частых и опасных последствий ранений. Однако нарушение целости кровеносного сосуда может произойти и при некоторых заболеваниях (гнойные процессы, злокачественные опухоли и др.). В зависимости от характера поврежденных сосудов различают: артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечение. Если кровь изливается наружу через поврежденные ткани, то говорят о наружном кровотечении. Если же кровь изливается во внутренние полости, в просвет полых органов или между тканями, имеют в виду внутреннее кровотечение.

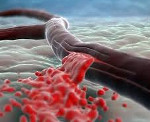

Артериальное кровотечение, являющееся наиболее опасным, возникает при повреждении более или менее крупных артерий и характеризуется тем, что из раны сильной толчкообразной (пульсирующей) струей вытекает кровь алого цвета. Артериальное кровотечение, особенно при повреждении крупных артерий, представляет опасность для жизни потерпевшего.

Венозное кровотечение возникает при повреждении более или менее крупных вен и характеризуется тем, что из раны медленной непрерывной струей вытекает кровь темновишневого цвета. При ранении крупных вен лица, шеи, грудной клетки во время вдоха в просвет вен может попасть воздух и вызвать так называемую воздушную эмболию (закупорку сосуда пузырьком воздуха), способную стать причиной гибели пострадавшего.

Капиллярное кровотечение является следствием повреждения мельчайших кровеносных сосудов (капилляров) и характеризуется тем, что из всей поверхности раны сочится кровь. По цвету эта кровь средняя между артериальной и венозной.

Смешанный тип кровотечения, или артериально-венозный, наблюдается при одновременном повреждении артерий и вен.

Кровотечение из капилляров и мелких сосудов чаще всего самопроизвольно останавливается в ближайшие минуты, так как в просвете поврежденных сосудов, вследствие свертывания крови образуются кровяные сгустки (тромбы), закупоривающие кровоточащий сосуд. Однако при пониженной свертываемости крови (гемофилия, лучевая болезнь) повреждение даже небольших сосудов может вызвать весьма длительное, а иногда и опасное для жизни кровотечение и кро- вопотерю.

Любое кровотечение вызывает потерю крови организмом. Если небольшое кровотечение или небольшая кровопотеря не влекут за собой каких-либо вредных последствий, то сильное кровотечение и большая кровопотеря представляют большую опасность для организма человека и могут быть смертельными. Быстрая потеря примерно 1/4 всего количества крови в организме является опасной для жизни раненого, а потеря половины крови — смертельной. У детей опасной является и меньшая потеря крови.

При угрожающем жизни кровотечении пострадавшие отмечают слабость, головокружение, сухость во рту, жажду. Наблюдаются резкая бледность кожных покровов, учащение пульса и снижение артериального давления.

Серьезные последствия, а иногда и большая опасность сильных кровотечений и обильных кровопотерь для организма, диктуют одну из важных задач первой помощи при ранениях — остановку кровотечения и ликвидацию его последствия, т. е. острой кровопотери. Различают временную (предварительную) и окончательную остановку кровотечения.

Временные способы остановки кровотечения применяются обычно в условиях оказания первой медицинской помощи. К ним относятся: возвышенное (приподнятое) положение поврежденной части тела, прижатие сосуда, резкое сгибание конечности, давящая повязка, тампонада и наложение кровоостанавливающего жгута.

Приподнятое положение поврежденной части тела чаще всего применяется при ранениях конечностей, в частности, при венозных кровотечениях. Такое положение целесообразно придавать конечности лишь после наложения давящей повязки на рану.

Прижатие сосуда состоит в том, что кровоточащий сосуд прижимают не в области самой раны, а выше нее (при ранении артерий) или ниже (при ранении вен). Этот способ применяют, как правило, при сильном артериальном или венозном кровотечении. Прижимают кровеносный сосуд обычно в тех местах, где он расположен относительно поверхностно и где удается пальцами прижать его к подлежащей кости, т. е. сдавить его и закрыть просвет. Прижимать сосуд к кости следует не одним, а несколькими пальцами. Для каждого крупного артериального сосуда имеются определенные точки, где целесообразнее всего производить его прижатие.

Прижатие сосуда — это эффективный способ остановки кровотечения, однако он может быть применен лишь в течение 15-20 мин, так как даже физически сильный человек не в состоянии в течение длительного времени удерживать артерию в пережатом состоянии. Данный способ обычно используют в течение времени, необходимого для изыскания других средств временной остановки кровотечения. Однако в случае невозможности использования других средств прижатие кровеносного сосуда осуществляют в продолжение всей транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение.

Резкое сгибание конечности, например, в локтевом или коленном суставах при ранениях голени (стопы) или предплечья иногда бывает настолько эффективным, что отпадает необходимость наложения жгута.

Давящую повязку в качестве способа временной остановки кровотечения применяют при небольших кровопотерях. Сущность способа заключается в том, что после смазывания краев раны йодной настойкой на нее накладывают несколько стерильных марлевых салфеток, поверх которых кладут довольно толстый слой ваты, затем все это туго, т. е. с определенным давлением, перебинтовывают.

Самым надежным способом временной остановки сильного артериального кровотечения является наложение кровоостанавливающего жгута. Существует много видов кровоостанавливающих жгутов (резиновые, матерчатые и др.), но самым простым и наиболее распространенным является резиновый жгут средней эластичности длиной в нерастянутом состоянии до 150 см, снабженный на концах приспособлениями для фиксации. При отсутствии такого жгута можно использовать любой подручный материал: резиновую трубку, ремень, веревку, платок и т. п.

Применяя кровоостанавливающий жгут, необходимо придерживаться следующих правил:

- 1. Не следует накладывать жгут без достаточных показаний — его следует применять лишь в случаях сильного артериального кровотечения, которое невозможно остановить другими способами.

- 2. Часть конечности, где предполагается наложение жгута, должна быть прикрыта одеждой, а при ее отсутствии можно воспользоваться полотенцем, марлей, бинтом или любой чистой негрубой тканью. Подобная предосторожность помогает предотвратить ущемление или даже омертвление кожи.

- 3. Жгут накладывают выше места кровотечения; оптимальная локализация жгута на верхней конечности — область плеча (даже при артериальном кровотечении из кисти), на нижней конечности — бедра (даже при кровотечении из стопы).

- 4. Перед наложением жгут растягивают, затем наматывают на конечность, используя всю его длину. После окончания намотки концы жгута необходимо надежно зафиксировать, чтобы избежать его внезапного ослабления и тем самым возобновления кровотечения.

- 5. Время нахождения жгута на поврежденной конечности не должно превышать 2 ч в теплое время года и 1,5 ч в холодное. Подобное временное ограничение вызвано тем, что более продолжительное действие жгута вызывает омертвление (некроз) тканей.

- 6. После того, как жгут наложен, к нему прикрепляют записку с указанием времени его наложения с точностью до минуты.

Наряду с наружными кровотечениями возможны и внутренние, в результате сильного механического воздействия на тот или иной участок тела или тяжелых заболеваний внутренних органов.

Легочные кровотечения возникают при заболеваниях или травме легких и характеризуются откашливанием вспененной крови, окрашенной кровью мокроты, затрудненным прерывистым дыханием, появлением одышки. При сильном кровотечении кровь откашливается сгустками.

Первая помощь заключается в придании пострадавшему полусидячего положения. Затем следует положить на грудь пузырь со льдом (снегом, холодной водой). Больному запрещается громко говорить, принимать горячую пищу и жидкость.

Желудочно-кишечное кровотечение. Наиболее частой причиной желудочного кровотечения являются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания или повреждения органов пищеварительной системы. Признаками такого кровотечения являются рвота темной кровью, дегтеобразный (черный) кал, кроме того, могут наблюдаться общие признаки анемии: бледность, тахикардия, снижение артериального давления, слабость, потеря сознания.

Первая доврачебная помощь заключается в обеспечении больному полного физического покоя и горизонтального положения. На область желудка прикладывают холод, рекомендовано также заглатывание мелких кусочков льда.

Источник

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и венозное кровотечения.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и является наиболее опасным.

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими пальцами одной или обеих рук.

При кровотечении в области виска прижатие артерии производится впереди мочки уха, у скуловой кости.

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней челюсти, впереди жевательной мышцы.

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке плечевой кости.

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости.

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и слева от пупка к позвоночнику.

При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки.

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию.

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и исчезновению периферического пульса.

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута.

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа.

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки кровотечения.

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен.

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений.

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения мельчайших кровеносных сосудов (капилляров).

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или отбеленную ткань.

02.05.2013 2:03

Источник

«Классификация кровотечений»

Гнутов Станислав Александрович преподаватель

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж», г. Армавир, Краснодарский край.

Кровотечение (haemorrhagia) — истечение крови из кровеносных сосудов при повреждении или нарушении проницаемости их стенки.

Потеря крови представляет непосредственную угрозу для жизни пострадавшего, и от незамедлительных мероприятий по остановке кровотечения зависит его судьба.

Классификация кровотечений

I. В зависимости от причины возникновения:

а) механические повреждения, разрыв сосудов (haemorrhagia per rhexin);

б) аррозионные кровотечения (haemorrhagia per diabrosin);

в) диапедезные кровотечения (haemorrhagia per diapedesin);

г) нарушение химического состава крови, изменение свёртывающей и противосвёртывающей системы крови.

II. С учётом вида кровоточащего сосуда:

а) артериальные;

б) артериовенозные;

в) венозные;

г) капиллярные;

д) паренхиматозные.

III. По отношению к внешней среде и по клиническим проявлениям:

а) наружные;

б) внутренние;

в) скрытые.

IV. По времени возникновения:

а) первичные;

б) вторичные.

Механические повреждения сосудов могут происходить при открытых и закрытых травмах (разрывах, ранениях), ожогах, отморожениях.

Аррозионные кровотечения возникают при нарушении целостности стенки сосудов вследствие прорастания опухолью и её распада, при разрушении сосуда распространяющимся изъязвлением в случае некроза, деструктивном воспалении и др.

Диапедезные кровотечения возникают вследствие повышенной проницаемости мелких сосудов (капилляров, венул, артериол), наблюдаемой при ряде заболеваний: авитаминозе С, геморрагическом васкулите (болезни Шёнляйна-Геноха), уремии, сепсисе, скарлатине, оспе, отравлении фосфором и др. Подобное состояние сосудов обусловлено молекулярными, физико-химическими изменениями в их стенке.

Возможность развития кровотечений определяется состоянием свёр- тывающей системы крови. При нарушении свёртывания крови возможна массивная кровопотеря при повреждении даже мелких сосудов.

К заболеваниям, сопровождающимся нарушениями свёртывающей системы крови, относятся гемофилия и болезнь Верльгофа. При гемофи- лии (наследственная болезнь) в плазме присутствуют дефектные специ- фические факторы свёртывания: фактор VIII (гемофилия А) или фактор IX (гемофилия В). Болезнь проявляется повышенной кровоточивостью. Малейшие травмы могут привести к массивным кровотечениям, которые трудно остановить. При болезни Верльгофа (тромбоцитопенической пурпуре) уменьшено содержание тромбоцитов в крови.

Тяжёлые изменения в свёртывающей системе крови наблюдаются при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС-синдроме). Образование множественных сгустков и тромбов в сосудах приводит к истощению факторов свёртывания крови, что вызывает нарушение её свёртываемости, гипокоагуляцию и кровотечения: кровоточивость тканей во время операции, желудочно-кишечные, маточные кровотечения, кровоизлияния в кожу, подкожную клетчатку на месте инъекций, на месте пальпации. Причинами ДВС-синдрома могут быть шок, сепсис, массивные травматические повреждения, множественные переломы, травматический токсикоз (синдром раздавливания), массивные гемотрансфузии, массивные кровотечения и др.

Нарушения в свёртывающей системе крови и, как следствие, кровотечения могут быть вызваны действием некоторых лекарственных веществ. Применение антикоагулянтов непрямого действия (этил биску- мацетата, аценокумарола, фениндиона и др.), которые нарушают синтез в печени VII, IX, X факторов свёртывания крови, а также гепарин натрия, оказывающего прямое влияние на процесс тромбообразования, фибринолитических препаратов (стрептокиназы, стрептодеказы и др.), приводит к нарушению в свёртывающей системе крови. Такие препараты, как фенилбутазон, ацетилсалициловая кислота, могут усиливать кровоточивость за счёт нарушения функций тромбоцитов.

К кровотечениям на почве нарушений свёртывания крови относят холемические кровотечения. Давно замечено, что у больных желтухой нарушается свёртываемость крови и могут возникать как самопроизвольные кровотечения (кровоизлияния в мышцы, кожу, внутренние органы, носовые кровотечения), так и повышенная кровоточивость тканей во время операции и в послеоперационном периоде. Причиной изменений в свёртывающей системе крови является снижение синтеза факторов свёртывания V, VII, IX, X, XIII в печени из-за нарушенния усвоения витамина К.

Для повышения свёртываемости крови используют переливания плазмы, криопреципитата, введение витамина К.

Характер кровотечения определяется видом повреждённого сосуда.

При артериальном кровотечении кровь алого цвета бьёт пульсирующей струёй. Чем крупнее сосуд, тем сильнее струя и больше объём теряемой за единицу времени крови.

При венозном кровотечении истечение крови постоянное, лишь при расположении повреждённой вены рядом с крупной артерией возможна передаточная пульсация, вследствие чего струя крови будет прерывистой. При повреждении крупных вен в области грудной клетки на струю крови передаётся толчок сердца или оказывает влияние присасывающее действие грудной клетки (при вдохе кровотечение замедляется, при выдохе — усиливается). Лишь при высоком венозном давлении, например при разрыве варикозно-расширенных вен пищевода, происходит струйное истечение крови. При повреждении крупных вен шеи или подключичной вены возможно развитие тяжёлых осложнений и даже летального исхода, обусловленного воздушной эмболией. Это происходит вследствие отрицательного давления в этих венах, возникающего при вдохе, и возможного поступления воздуха через повреждённую стенку сосуда. Венозная кровь тёмного цвета.

Капиллярное кровотечение смешанное, происходит истечение артериальной и венозной крови. При этом кровоточит вся раневая поверхность, после удаления излившейся крови поверхность вновь покрывается кровью.

Паренхиматозные кровотечения наблюдаются при повреждении паренхиматозных органов: печени, селезёнки, почек, лёгких и др. Они являются по сути своей капиллярными, но бывают более массивными, трудно останавливаются и более опасны из-за анатомических особенностей строения сосудов этих органов.

При наружных кровотечениях кровь изливается во внешнюю среду.

Внутренние кровотечения могут происходить как в полости, так и в ткани. Кровоизлияния в ткани происходят пропитыванием последних кровью с образованием припухлости. Размеры кровоизлияния могут быть различными, что зависит от калибра повреждённого сосуда, длительности кровотечения, состояния свёртывающей системы крови. Излившаяся в ткани кровь имбибирует (пропитывает) межтканевые щели, свёртывается и постепенно рассасывается. Массивные кровоизлияния могут сопровождаться расслоением ткани с образованием искусственной полости, наполненной кровью, — гематомы. Образовавшаяся гематома может рассосаться, или вокруг неё образуется соединительнотканная капсула, и гематома превращается в кисту. При проникновении микроорганизмов в гематому последняя нагнаивается. Нерассосавшиеся гематомы могут прорастать соединительной тканью и обызвествляться.

Особое место занимают кровотечения в серозные полости — плевральную, брюшную. Такие кровотечения отличаются массивностью вследствие того, что редко останавливаются самопроизвольно. Обусловлено это тем, что кровь, излившаяся в серозные полости, утрачивает способность к свёртыванию, а стенки этих полостей не создают механического пре- пятствия для изливающейся из сосудов крови. В плевральных полостях, кроме того, из-за отрицательного давления создаётся присасывающий эффект. Свёртываемость крови нарушается вследствие выпадения из крови фибрина, который осаждается на серозном покрове, при этом процесс тромбообразования нарушается.

К скрытым относятся кровотечения без клинических признаков. Как пример можно привести клинически не проявляющиеся кровотечения из язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Такое кровотечение мож- но выявить лишь лабораторным методом — исследованием кала на скрытую кровь. Невыявленные длительно продолжающиеся скрытые кровотечения могут привести к развитию анемии.

Первичные кровотечения возникают непосредственно после повреж- дения сосуда, вторичные — через какой-то промежуток времени после остановки первичного кровотечения.

Факторы, определяющие объём кровопотери и исход кровотечений

Причина смерти при кровопотере — утрата функциональных свойств крови (перенос кислорода, углекислого газа, питательных веществ, продуктов обмена, детоксикационная функция и др.) и нарушение крово- обращения (острая сосудистая недостаточность — геморрагический шок). Исход кровотечения определяется рядом факторов, но решающее значение имеют объём и скорость кровопотери: быстрая кровопотеря около трети ОЦК опасна для жизни, абсолютно смертельна острая кро-

вопотеря, составляющая около половины ОЦК. При других неблагоприятных обстоятельствах смерть больного может наступить и при потере менее трети ОЦК.

Скорость и объём кровопотери зависят от характера и вида повреждённого сосуда. Наиболее быстрая кровопотеря происходит при повреждении артерий, особенно крупных. При ранении артерий более опасны краевые повреждения сосуда, чем его полный поперечный разрыв, так как в последнем случае повреждённый сосуд сокращается, внутренняя оболочка вворачивается внутрь, возможность тромбообразования больше и вероятность самостоятельной остановки кровотечения выше. При краевом повреждении артерия не сокращается — зияет, кровотечение может продолжаться длительное время. Естественно, в последнем случае объём кровопотери может быть выше. Артериальные кровотечения более опасны, чем венозные, капиллярные или паренхиматозные. На объём кровопотери влияют также нарушения в свёртывающей и проти- восвёртывающей системе крови.

В исходе кровопотери важное значение имеет общее состояние организма. Здоровые люди легче переносят кровопотерю. Неблагоприятные условия возникают при травматическом шоке, предшествующей (исход- ной) анемии, истощающих заболеваниях, голодании, травматичных длительных операциях, недостаточности сердечной деятельности, нарушениях в свёртывающей системе крови.

Исход кровопотери зависит от быстрой адаптации организма к кровопотере. Так, при прочих равных условиях кровопотерю легче переносят и быстрее адаптируются к ней женщины и доноры, поскольку потеря крови при менструациях или постоянное донорство создают благоприятные условия для компенсации различных систем, в первую очередь сердечно-сосудистой, к кровопотере.

Реакция организма на кровопотерю зависит от условий внешней среды, в которой находится пострадавший. Переохлаждение, как и перегревание, отрицательно сказывается на приспособляемости организма к кровопотере.

Такие факторы, как возраст и пол пострадавших, также играют роль в исходе кровопотери. Как уже указывалось, женщины легче переносят кровопотерю, чем мужчины. Тяжело переносят кровопотерю дети и престарелые. У детей это обусловлено анатомо-физиологическими особен- ностями организма. Так, для новорождённого опасна потеря даже нескольких миллилитров крови. У престарелых вследствие возрастных изменений в сердце, сосудах (атеросклероз) адаптация сердечно-сосудистой системы к кровопотере значительно ниже, чем у молодых.

Локализация кровотечения.

Даже при небольших кровотечениях может возникнуть опасность для жизни пострадавшего, что определяется ролью органа, в который произошло кровоизлияние. Так, незначительное кровоизлияние в вещество головного мозга может быть крайне опасным вследствие поражения жизненно важных центров. Кровоизлияния в субдуральное, эпидуральное, субарахноидальное пространства черепа, даже небольшие по объё- му, могут привести к сдавлению мозга и нарушению его функций, хотя объём кровопотери не сказывается на состоянии кровообращения. Кровоизлияния в сердечную сумку, которые сами по себе, учитывая небольшой объём кровопотери, неопасны, могут привести к смерти пострадавшего из-за сдавления и остановки сердца вследствие его тампонады.

Источник