Слабость после кровотечения лечение

Этиология и патогенез. Острая кровопотеря может быть прежде всего травматического происхождения при ранении сосудов более или менее крупного калибра. Она может зависеть и от разрушения сосуда тем или иным патологическим процессом: разрыв трубы при внематочной беременности, кровотечение из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, из варикозных вен нижнего отрезка пищевода при атрофическом циррозе печени, из варикозных расширений геморроидальных вен. Легочное кровотечение у больного туберкулезом, кишечное — при брюшном тифе могут быть также очень обильными и внезапными и вызвать большее или меньшее малокровие.

Уже простое перечисление различных по своей этиологии кровопотерь говорит о том, что и клиническая картина, и течение, и терапия будут различными в зависимости от общего состояния больного перед наступлением кровотечения: здоровый человек, получивший ранение, здоровая до того женщина после разрыва трубы при внематочной беременности, больной язвой желудка, не знавший раньше о своей болезни, при внезапном желудочном кровотечении будут реагировать аналогично. Иначе будут переносить кровопотерю больные циррозом, брюшным тифом или туберкулезом. Основная болезнь определяет фон, от которого в значительной степени зависит дальнейшее течение малокровия.

Острая потеря крови до 0,5 л здоровым, нестарым среднего веса человеком вызывает кратковременные, нерезко выраженные симптомы: небольшая слабость, головокружение. Повседневный опыт институтов переливания крови — сдача крови донорами — подтверждает это наблюдение. Потеря 700 мл крови и больше вызывает уже более резко выраженные симптомы. Считается, что кровопотеря, превышающая 50-65% крови, или более 4-4,5% веса тела, является безусловно смертельной.

При острой кровопотере смерть наступает и при меньших количествах излившейся крови. Во всяком случае острая потеря больше трети крови вызывает обморок, коллапс и даже смерть.

Имеет значение быстрота истечения крови. Потеря даже 2 л крови, происходящая на протяжении 24 часов, еще совместима с жизнью (по Феррата).

Степень анемизации, быстрота восстановления нормального состава крови зависят не только от величины потери крови, но и от характера ранения и наличия или отсутствия инфекции. В случаях присоединения анаэробной инфекции у раненых наблюдается наиболее резко выраженная и стойкая анемия, так как к анемии от кровопотери присоединяется усиленный гемолиз, обусловленный анаэробной инфекцией. У этих раненых наблюдается особенно высокий ретикулоцитоз, желтушность покровов.

Наблюдения в период войны над течением острого малокровия у раненых уточнили наши знания о патогенезе основных симптомов острой анемии и о развивающихся при этом компенсаторных механизмах.

Кровотечение из поврежденного сосуда останавливается в результате сближения краев раненого сосуда в связи с его рефлекторным сокращением, благодаря образованию тромба в области поражения. На важные факторы, способствующие остановке кровотечения, обратил внимание Н. И. Пирогов: уменьшается «напор» крови в артерии, кровенаполнение и кровяное давление в раненом сосуде, изменяется направление кровяной струи. Кровь направляется по другим, «обходным» путям.

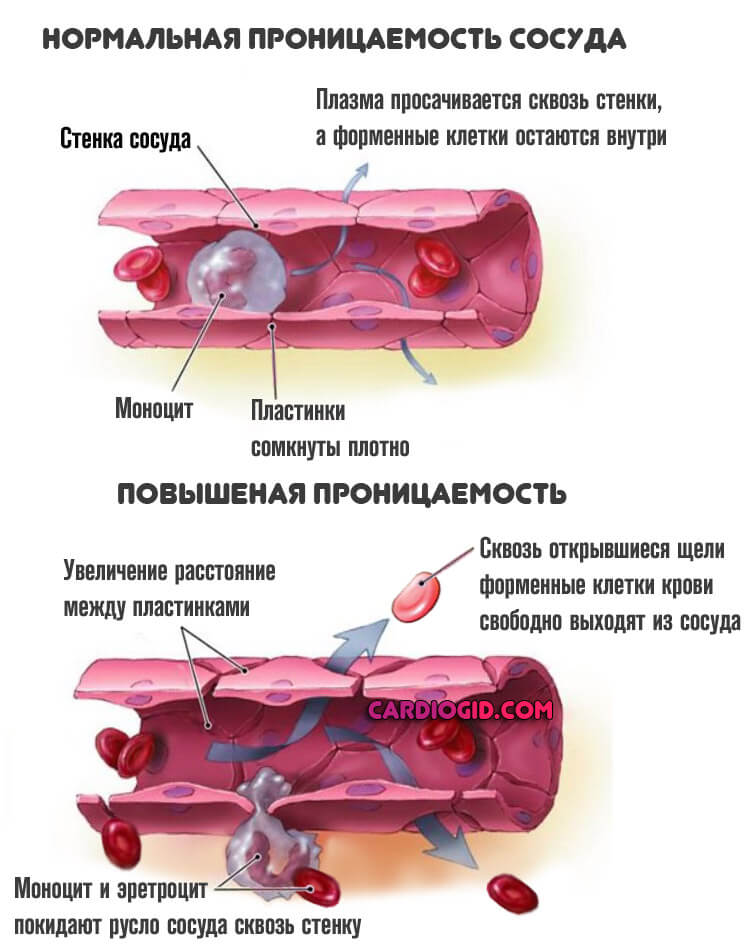

В результате обеднения плазмы крови белками и падения числа клеточных элементов понижается вязкость крови, ускоряется ее оборот. В связи с уменьшением количества крови сокращаются артерии и вены. Повышается проницаемость сосудистых Мембран, что способствует усилению тока жидкости из тканей в сосуды. К этому присоединяется поступление крови из кровяных депо (печень, селезенка и пр.). Все эти механизмы улучшают кровообращение и снабжение кислородом тканей.

При остром малокровии уменьшается масса циркулирующей крови. Наступает обеднение крови эритроцитами, носителями кислорода. Минутный объем крови уменьшается. Наступает кислородное голодание организма в результате понижения кислородной емкости крови и нередко остро развивающейся недостаточности кровообращения.

Тяжелое состояние и смерть при остром кровотечении зависят в основном не от потери большого количества переносчиков кислорода — эритроцитов, а от ослабления кровообращения из-за обеднения сосудистой системы кровью. Кислородное голодание при острой кровопотере — гематогенно-циркуляторного типа.

Одним из факторов, компенсирующих последствия малокровия, является также и увеличение коэффициента утилизации кислорода тканями.

Изучением газообмена при остром малокровии занимался еще В. В. Пашутин и его ученики. М. Ф. Кандаратский уже в диссертации 1888 г. показал, что при высоких степенях малокровия газообмен не изменяется.

По данным М. Ф. Кандаратского, для минимального жизнепроявления достаточно и 27% общего количества крови. Имеющееся в норме количество крови позволяет организму удовлетворить потребность при максимальной работе.

Как показал И. Р. Петров, при больших потерях крови особенно чувствительны к недостатку кислорода клетки коры головного мозга и мозжечка. Кислородным голоданием объясняется начальное возбуждение и торможение в дальнейшем функции мозговых полушарий.

В развитии всей клинической картины малокровия и компенсаторно-приспособительных реакций организма огромное значение имеет нервная система.

Еще Н. И. Пирогов обращал внимание на влияние душевных волнений на силу кровотечения: «Страх, который наводит на раненого кровотечение, также препятствует остановиться крови и нередко служит к его возврату». Отсюда Пирогов делал вывод и указывал, что «врач должен прежде всего нравственно успокоить больного».

Нам в клинике пришлось наблюдать больную, у которой регенерация была заторможена после нервного потрясения.

Под влиянием кровопотери активируется костный мозг. При больших кровопотерях желтый костный мозг трубчатых костей временно превращается в активный — красный. Резко увеличиваются в нем очаги эритропоэза. Пункция костного мозга обнаруживает большие скопления эритробластов. Количество эритробластов в костном мозгу достигает громадных размеров. Эритропоэз в нем часто преобладает над лейкопоэзом.

В отдельных случаях регенерация крови после кровопотери может быть задержана в связи с рядом причин, из которых надо выделить неполноценное питание.

Патологическая анатомия. На секции при ранней гибели больного мы находим бледность органов, малое наполнение сердца и сосудов кровью. Селезенка мала. Мышца сердца бледна (мутное набухание, жировая инфильтрация). Под эндокардом и эпикардом мелкие кровоизлияния.

Симптомы. При острой массивной кровопотере больной становится бледным, как полотно, как при смертельном испуге. Наступает непреоборимая мышечная слабость. В тяжелых случаях наступает полная или частичная потеря сознания, одышка с глубокими дыхательными движениями, подергивания мышц, тошнота, рвота, зевота (анемия головного мозга), иногда икота. Обычно выступает холодный пот. Пульс частый, еле ощутимый, кровяное давление резко понижено. Имеется полная клиническая картина шока.

Если больной оправляется от шока, если он не погибнет от обильной кровопотери, то, придя в сознание, жалуется на жажду. Он пьет, если ему дают пить, и снова впадает в забытье. Постепенно улучшается общее состояние, появляется пульс, поднимается артериальное давление.

Жизнь организма, его кровообращение возможны только при определенном количестве жидкости в кровеносном русле. Вслед за потерей крови немедленно опорожняются резервуары крови (селезенка, кожа и прочие депо эритроцитов), в кровь поступает жидкость из тканей, лимфа. Отсюда понятен основной симптом — жажда.

Температура после острого кровотечения обычно не повышается. Небольшие ее повышения на 1-2 дня наблюдаются иногда после кровотечения в желудочно-кишечный тракт (например, при кровотечении из язвы желудка и двенадцатиперстной кишки). Повышения температуры до более высоких цифр бывают при кровоизлиянии в мышцы и серозные полости (плевра, брюшина).

Бледность покровов зависит от уменьшения количества крови — олигемии — и от сокращения кожных сосудов, наступающего рефлекторно и уменьшающего емкость кровяного русла. Ясно, что в первый момент после кровопотери по уменьшенному руслу будет течь кровь более или менее прежнего состава, наблюдается олигемия в буквальном смысле слова. При исследовании крови в этот период обнаруживают свойственное больному до кровопотери количество эритроцитов, гемоглобина и обычный для него цветной показатель. Эти показатели могут быть даже большими, чем до кровопотери: с одной стороны, при указанном уменьшении кровяного русла кровь может сгуститься, с другой — в сосуды из освобождающихся кровяных дело поступает кровь, более богатая форменными элементами. Кроме того, как указано выше, при сокращении сосудов из них выдавливается больше плазмы, чем форменных элементов (последние занимают центральную часть «кровяного цилиндра»).

Малокровие стимулирует функции кроветворных органов, поэтому костный мозг начинает с большей энергией вырабатывать эритроциты и выбрасывать их в кровь. В связи с этим в последующий период изменяется состав эритроцитов. При усиленной выработке и выбрасывании в кровь неполноценных в смысле насыщенности гемоглобином эритроцитов последние бледнее нормальных (олигохромия), различной величины (анизоцитоз) и различной формы (пойкилоцитоз). Размер эритроцитов после кровотечения несколько возрастает (сдвиг кривой Прайс-Джонса вправо). В периферической крови появляются более молодые красные кровяные тельца, не потерявшие еще полностью базофилию, полихроматофилы. Процент ретикулоцитов значительно поднимается. Как правило, полихроматофилия и увеличение количества ретикулоцитов развиваются параллельно, являясь выражением усиленной регенерации и усиленного поступления молодых эритроцитов в периферическую кровь. Стойкость эритроцитов к гипотоническим растворам поваренной соли сначала на короткое время понижается, а затем повышается в связи с выходом в периферическую кровь более молодых элементов. Могут появиться эритробласты. Цветной показатель в этот период понижается.

Скорость восстановления нормального состава крови зависит от количества потерянной крови, от того, продолжается ли кровотечение или нет, от возраста больного, от состояния его здоровья до потери крови, от основного страдания, вызвавшего кровопотерю, и, главное, от своевременности и целесообразности терапии.

Наиболее быстро восстанавливается нормальное число эритроцитов. Количество гемоглобина нарастает медленнее. Постепенно приходит к норме цветной показатель.

После большой кровопотери у здорового до того человека нормальное количество эритроцитов восстанавливается в 30-40 дней, гемоглобина — в 40-55 дней.

При анемии от кровопотери, в особенности после ранений, важно устанавливать срок, прошедший после ранения и потери крови. Так, по данным Ю. И. Дымшица, через 1-2 суток после проникающего ранения грудной клетки, сопровождающегося кровоизлиянием в полость плевры, в 2/3 случаев определяется менее 3,5 млн. эритроцитов в 1 мм3. Анемия имеет гипохромный характер: в 2/3 случаев цветной показатель меньше 0,7. Но уже через 6 дней количество эритроцитов ниже 3,5 млн. в 1 мм3 наблюдается меньше чем в 1/6 случаев (у 13 из 69 обследованных).

Вслед за происшедшим кровотечением обычно наступает умеренный нейтрофильный лейкоцитоз (12 000-15 000 лейкоцитов в 1 мм3), а также нарастает число кровяных пластинок и увеличивается свертываемость крови уже через 10 минут).

Значительно увеличивается в костном мозгу процент ретикулоцитов. Форсель считал, что степень ретикулоцитоза является наиболее тонким показателем регенераторной способности костного мозга.

Лечение. При остро наступившем малокровии терапевтическое вмешательство должно быть срочным. Организм страдает от недостатка крови и жидкости, который должен быть немедленно восполнен. Ясно, что наиболее действенным средством, если кровопотеря значительна, является переливание крови.

Переливанием крови достигается пополнение утраченной организмом жидкости, питательного материала, раздражение костного мозга, усиление функций его, гемостатическое действие, введение полноценных эритроцитов и фибрин-фермента. Переливают обычно 200-250 мл крови или более массивные дозы. При продолжающемся кровотечении дозу повторно переливаемой крови снижают до 150-200 мл.

В условиях боевой травмы при шоке с кровопотерей вливают 500 мл крови. При необходимости эту дозу увеличивают до 1-1,5 л. Перед переливанием крови применяются все меры для остановки кровотечения.

При кровотечении одинаковый результат дает переливание свежей и консервированной крови. В случае необходимости оно облегчает дальнейшее оперативное вмешательство (при язве желудка, внематочной беременности). Переливание крови показано при кровотечении из брюшнотифозной язвы и противопоказано, если кровотечение обусловлено разрывом аневризмы аорты. При кровотечениях из легких у больных туберкулезом переливание крови не дает ясных результатов и обычно не применяется. Для остановки кровотечения с успехом применяют вливание в вену плазмы крови.

По данным Л. Г. Богомоловой, можно пользоваться сухой плазмой, полученной высушиванием при низкой температуре и растворяемой перед вливанием в дистиллированной стерильной воде.

Применяемые физиологический раствор хлористого натрия (0,9%) и различные смеси растворов солей заменителями крови не являются. Значительно лучшие результаты получаются при введении в вену солевых смесей, к которым прибавлены коллоиды, родственные данному организму.

Введение в вену кровезамещающих жидкостей и крови должно производиться обязательно медленно. Необходимая скорость вливания, — 400 мл в течение 15 минут при здоровом сердце и здоровой сосудистой системе. При нарушениях кровообращения необходимо применять капельный метод введения. Несоблюдение этих правил может явиться источником нежелательных реакций на вливание и осложнений.

В более поздние сроки основным методом лечения является применение железа. Хорошим подспорьем является мышьяк.

Кроме того, необходим постельный режим, полноценное питание с достаточным содержанием витаминов, в частности витамина С. Как показывают наблюдения, для быстрого восстановления крови у доноров необходимо содержание в суточном пайке не менее 50-60 мг аскорбиновой кислоты.

Небезынтересны методы остановки кровотечения, применявшиеся в прежнее время русской народно-бытовой медициной. Сок сырой морковки и редьки рекомендовалось пить при цинге. Сок редьки, свеклы и капусты употреблялся при кровохарканье у больных туберкулезом.

Женский журнал www.BlackPantera.ru:

М. Тушинский

Источник

Маточное кровотечение – выделение крови из влагалища, характеризующееся обильностью и длительностью. Данное патологическое состояние несет опасность для жизни и здоровья женщины, является признаком серьезных заболеваний репродуктивной системы.

Чтобы спасти пациентку, важно незамедлительно оказать ей первую помощь, выяснить причину излияния крови.

Естественные кровяные выделения из влагалища называются менструацией. Менструальные кровотечения характеризуются цикличностью, повторяются через одинаковые промежутки времени. Период между менструациями длится обычно 25 – 30 суток.

Кровь из влагалища не должна выделяться дольше 8 суток, иначе можно говорить о патологии. Нарушение менструального цикла – повод незамедлительно обратиться к гинекологу. Врач выяснит причину патологического явления, поможет избавиться от болезни на ранней стадии, пока не возникли осложнения.

Причины маточного кровотечения

Вероятность возникновения маточного кровотечения зависит от возраста пациентки. У девушек от 12 до 18 лет обильное выделение крови из влагалища является следствием нарушения гормонального фона. А гормональные сбои в юном возрасте возникают из-за:

- физических травм или эмоциональных потрясений;

- ухудшения работы желез внутренней секреции;

- неправильного питания, дефицита витаминов в организме;

- беременности с осложнениями, тяжелых родов;

- генитального туберкулеза;

- нарушения свертываемости крови;

- перенесенных тяжелых инфекционных заболеваний.

У женщин зрелого возраста маточные кровотечения – редкое явление, обычно связанное с нарушением функций яичников. В данном случае провокаторами патологического состояния являются:

- стрессы, переутомление, нервное перенапряжение, расстройства психики;

- миома матки;

- эндометриоз;

- запущенный эндометрит;

- полипы матки;

- онкология матки или шейки матки;

- опухолевые образования в яичниках;

- внематочная беременность, выкидыш, медикаментозный или инструментальный аборт;

- инфекционные болезни репродуктивных органов;

- смена климата, неблагоприятная экологическая ситуация в месте проживания, вредные условия труда;

- прием медикаментов, способных нарушить системную работу гипоталамуса и гипофиза.

Маточные кровотечения часто наблюдаются у женщин в период менопаузы. Связано это со снижением синтеза гипофизом гонадотропина.

В результате в женском организме начинает скакать уровень половых гормонов, сбивается менструальный цикл, нарушается формирование фолликулов в яичниках. Частыми причинами кровотечений из матки в возрасте угасания репродуктивной функции являются:

- миома матки;

- эндометриоз;

- полипоз матки;

- гормонозависимые опухоли яичников.

Симптомы маточного кровотечения

Общими признаками патологического кровотечения из матки являются:

- слабость;

- обморочное состояние;

- головокружение;

- тошнота;

- побледнение кожных покровов;

- тахикардия сердца;

- понижение артериального давления.

Специфическими симптомами маточного кровотечения являются:

- обильное вытекание крови из влагалища;

- присутствие сгустков в кровяных выделениях;

- смена прокладки через каждые 2 часа, даже чаще;

- продолжительность кровотечения более 8 дней;

- усиление кровотечения после полового сношения;

- безболезненное выделение крови при дисфункциональном происхождении патологии;

- несовпадение начала кровотечения со сроком месячных.

Длительность менструации в норме не превышает 8 суток, а кровяные выделения, сохраняющиеся дольше нормального срока, являются патологическими. Нездоровыми следует считать влагалищные кровотечения, период между которыми составляет меньше 21 дня.

При менструации в день вытекает 80 – 120 мл крови, при маточном кровотечении суточный объем крови составляет более 120 мл.

Виды маточных кровотечений

Кровотечения из матки в зависимости от возраста пациенток разделяются на пять видов.

- В период младенчества. В первую неделю жизни у новорожденной девочки из влагалища могут пойти незначительные кровяные выделения. Это не является патологическим явление, врачебное вмешательство ребенку не требуется. Младенческие кровотечения обусловлены резким изменением гормонального фона у появившейся на свет девочки, исчезают самостоятельно.

- В период до полового созревания. В этот период влагалищные кровотечения у девочек отмечаются редко. Причиной патологического состояния чаще всего является гормонозависимая опухоль яичника, из-за которой половая железа синтезирует слишком много гормонов. В результате у девочки наблюдается ложное созревание репродуктивной системы.

- В пубертатный период. Маточные кровотечения в период полового созревания, приходящегося на 12 – 18 лет, называются ювенильными.

- В репродуктивный период. Кровотечения из матки, наблюдающиеся в период 18 – 45 лет, бывают органическими, дисфункциональными, прорывными, а также обусловленными беременностью и родами.

- В климактерический период. В период угасания репродуктивной функции кровотечения из влагалища чаще всего связаны с патологиями половых органов или с уменьшением синтеза гормонов.

Дисфункциональные кровотечения

Этот тип маточных кровотечений, наблюдающихся в репродуктивный период, является самым распространенным. Патологическое состояние диагностируется и у девушек, и у пожилых женщин в период менопаузы. Причина дисфункциональных кровяных выделений происходит сбой синтеза половых гормонов эндокринными железами.

Эндокринная система, включающая гипофиз, гипоталамус, яичники и надпочечники, контролирует выработку половых гормонов. Если работа этой сложной системы дает сбой, то нарушается менструальный цикл, меняется длительность и обильность менструаций, повышается вероятность бесплодия и самопроизвольного аборта. Поэтому при любых изменениях менструального цикла нужно незамедлительно обратиться к гинекологу.

Дисфункциональные маточные кровотечения бывают овуляторными и ановуляторными. Овуляторное кровотечение проявляется изменением длительности и обильности выделения крови во время менструации. Ановуляторные кровотечения наблюдаются чаще, обуславливаются отсутствием овуляции из-за нарушения синтеза половых гормонов.

Органические кровотечения

Такие кровотечения вызываются либо тяжелыми патологиями репродуктивных органов, либо заболеваниями крови, либо серьезными нарушениями работы внутренних органов.

Прорывные кровотечения

Такие маточные кровотечения также называются ятрогенными. Они диагностируются после превышения дозировки и курса приема определенных медикаментов, частого использования гормональных противозачаточных препаратов, а также после операции по установке спирали и после иных хирургических манипуляций на органах репродуктивной системы.

При приеме гормональных препаратов обычно отмечаются скудные кровяные выделения, означающие, что организм адаптируется к синтетическим гормонам. В данной ситуации рекомендуется проконсультироваться с врачом насчет изменения дозировки медикамента.

В большинстве случаев при прорывном кровотечении гинекологи советуют пациенткам на определенное время увеличить дозировку гормонального средства. Если после этой меры количество выделяемой крови не уменьшается, а увеличивается, то нужно срочно пройти медицинское обследование. В данном случае причиной патологического состояния может быть серьезная болезнь репродуктивной системы.

Если маточное кровотечение возникло после установки спирали, то контрацептивное приспособление, скорее всего, травмировало стенки матки. В данной ситуации следует незамедлительно вынуть спираль и дождаться заживления маточных стенок.

Кровотечения, обусловленные беременностью и родами

В первые месяцы беременности кровотечения из матки являются признаком либо угрозы самопроизвольного аборта, либо внематочного нахождения плода. При этих патологических состояниях отмечаются выраженные боли в нижней части живота.

Беременной женщине, у которой началось маточное кровотечение, нужно незамедлительно обратиться к наблюдающему врачу.

При начинающемся самопроизвольном аборте плод можно спасти, если вовремя начать правильное лечение. На последних этапах выкидыша с беременностью придется распрощаться, в данном случае назначается выскабливание.

При внематочной беременности зародыш развивается в фаллопиевой трубе или шейке матки. Менструация задерживается, отмечаются некоторые симптомы беременности, однако в матке эмбрион не обнаруживается. Когда зародыш достигает определенной стадии развития, возникает кровотечение. В данной ситуации женщине требуется срочная медицинская помощь.

В третьем триместре беременности маточные кровотечения смертельно опасны и для матери, и для развивающегося в утробе ребенка.

Причинами патологического состояния на поздних сроках вынашивания плода являются предлежание или отслойка плаценты, разрыв маточных стенок. В данных случаях женщине экстренно нужна медицинская помощь, обычно проводится кесарево сечение. Пациентки, у которых высок риск вышеперечисленных патологий, должны лежать на сохранении.

Маточное кровотечение может возникнуть и во время родов. В данном случае его причинами могут быть следующие патологические состояния:

- предлежание плаценты;

- нарушение свертываемости крови;

- низкая сократительная способность матки;

- отслойка плаценты;

- застрявший в матке послед.

Если кровотечение из матки возникло спустя несколько дней после родов, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Молодой маме потребуется экстренная госпитализация.

Первая неотложная помощь до приезда врачей

Обильное кровотечение из влагалища нужно остановить или хотя бы уменьшить до приезда врачей. Это вопрос жизни и смерти женщины. В большинстве случаев при грамотной первой помощи кровотечение прекращается, но в 15% случаев патологический процесс завершается летально.

Каждая женщина должна знать, как помочь себе до приезда медиков, что можно делать, а что нельзя.

Больная женщина, дожидаясь врачей в домашних условиях, должна сделать следующее:

- лечь на спину, убрать из-под головы подушку;

- подложить под голени высокий валик, сделанный из полотенец или одеяла;

- положить на живот бутылку с холодной водой или заполненную льдом грелку;

- выпить холодной негазированной воды.

При маточном кровотечении категорически запрещается:

- находиться в стоячем и сидячем положении;

- лежать, прижав ноги к животу;

- принимать горячую ванну;

- делать спринцевания;

- класть грелку на живот;

- употреблять горячие напитки;

- принимать какие-либо медикаменты.

Медикаментозная терапия

Лечение заболеваний, вызвавших кровотечение из матки, осуществляется в стационарных условиях. Дополнительно врач назначает пациентке медикаменты, помогающие остановить кровь.

Кровоостанавливающие лекарства принимаются только по рекомендации медицинского специалиста, прием препаратов по собственному усмотрению категорически запрещается.

Ниже приводится список медикаментов, наиболее часто используемых для остановки кровотечения.

- Этамзилат. Данный препарат стимулирует синтез тромбопластина, изменяет проницаемость кровеносных сосудов. Свертываемость крови увеличивается, в результате кровотечение ослабляется. Медикамент предназначается для внутримышечных инъекций.

- Окситоцин. Гормональное лекарственное средство, часто применяемое во время родов для улучшения сократительной способности матки. В результате сокращения маточной мускулатуры кровотечение останавливается. Препарат окситоцин назначается для внутривенного введения с добавлением глюкозы, имеет большой перечень противопоказаний.

- Аминокапроновая кислота. Это лекарственное вещество не дает тромбам растворяться под воздействием определенных факторов, за счет этого уменьшается кровотечение. Лекарство либо принимается перорально, либо вводится внутривенно. Лечение аминокапроновой кислотой маточных кровотечений осуществляется под тщательным врачебным надзором.

- Викасол. Препарат основан на витамине K. При дефиците в организме этого витамина ухудшается свертываемость крови. Медикамент назначается пациенткам, у которых отмечается склонность к маточным кровотечениям. Однако действовать витамин K начинает лишь спустя 10 – 12 часов после попадания в организм, поэтому использовать препарат для остановки крови в экстренных случаях нецелесообразно.

- Кальция глюконат. Препарат назначается при дефиците в организме кальция. Дефицит повышает проницаемость сосудистых стенок, ухудшает свертываемость крови. Данное лекарственное средство тоже не подходит для применения в экстренных случаях, но используется для укрепления кровеносных сосудов у пациенток, склонных к кровотечениям.

Лечение народными средствами

Для остановки и предупреждения маточных кровотечений можно использовать отвары и настои лекарственных растений. Ниже перечисляются наиболее популярные и эффективные народные рецепты для остановки крови.

- Настой тысячелистника. Нужно взять 2 чайных ложки высушенного растительного сырья, залить стаканом кипятка. Раствор настаивается около часа, затем процеживается. Настой принимается по четверти стакана 4 раза в день до еды.

- Отвар крапивы. Берется столовая ложка высушенных крапивных листьев, заливается стаканом кипятка. Раствор кипятится на медленном огне 10 минут, затем процеживается. Готовый отвар принимается по столовой ложке 3 раза в день до еды.

- Настой пастушьей сумки. Берется столовая ложка высушенного растительного сырья, заливается стаканом кипятка. Емкость с раствором укутывается теплым полотенцем, оставляется на час для настаивания. Готовый настой процеживается, принимается по столовой ложке 3 раза в день до еды.

Нужно помнить, что народные средства не могут быть полноценной заменой медикаментам, применяются только как дополнение к основной терапии.

Перед использованием растительных средств обязательно следует проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы исключить непереносимость лекарственного растения и другие противопоказания.

Видеозаписи по теме

Источник