Риски язвенных кровотечений у больных с язвенной болезнью

Острые эрозивно–язвенные поражения слизистой желудка и 12–перстной кишки встречаются у 3–4% при диагностической эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Однако истинная частота этих поражений слизистой не установлена. Обнаружение острых эрозий и язв обычно бывает, когда пациенты обследуются по поводу выраженных симптомов диспепсии, но чаще – при появлении таких осложнений, как кровотечения, в 60–70% случаев, или перфорации в 0,5–3% случаев острых язв [5,6,10]. Нередко острые эрозии и язвы, осложненные кровотечением, возникают у пациентов после травм, ожогов и оперативных вмешательств [1,2,4]. Описаны случаи выявления эрозий и язв верхних отделов желудочно–кишечного тракта после незначительных по объему операций у пациентов, ранее не страдавших заболеваниями ЖКТ. По секционным данным острые изъязвления обнаруживаются в 24% наблюдений, а при невыборочной эзофагогастродуоденоскопии у 50–100% пациентов в отделениях интенсивной терапии. Летальность при ЖКК из острых язв у больных в отделениях интенсивной терапии (ОРИТ) достигает 80% [1,2,11]. Существуют различные морфологические критерии, позволяющие разделить эрозии слизистой и острые язвы. При острых язвах имеются более глубокие поражения, захватывающие иногда все слои стенки органа [6]. Поэтому частота развития кровотечений различной степени из острых язв достигает 75%. В большинстве публикуемых работ к кровотечению из острых язв часто относятся, как к язвенной болезни и применяют к ним те же лечебно–тактические установки. Клиническое течение острых язв значительно отличается от проявления язвенной болезни. Неосложненные острые язвы протекают у большинства больных бессимптомно. Появление болей в эпигастральной области, тошноты, рвоты и болезненности при пальпации брюшной стенки может указывать на образование острых язв и эрозий желудка или кишечника. Диагностика неосложненных язв представляет определенные трудности. Из всех известных методов диагностики только ЭГДС позволяет правильно установить диагноз.

Острые язвы органов пищеварения наблюдаются в любом возрасте, как у новорожденных, так и у лиц старческого возраста. Частота острых язвенных поражений в пожилом возрасте достигает 74,6%. В клинике госпитальной хирургии №1 РГМУ на базе московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова за период 2000–2005 гг. пролечено 745 пациентов с желудочно–кишечным кровотечением из острых язв. Средний возраст пациентов составил 59±18 лет. Из них старше 60 лет было 53,7%. По локализации острых язвенных поражений у 155 (21%) пациентов они были в двенадцатиперстной кишке, у 590 (79%) в желудке. Примечательно, что в желудке острые язвы носили множественный характер в 48% случаев.

При анализе основных причин появления острых язв выявлено, что 356 (47,8%) пациентов поступали с кровотечением в хирургические отделения с амбулаторного приема, остальные лечились в различных отделениях стационара. В таблице 1 представлены подразделения стационара, где случилось кровотечение из острых язв.

Как правило, у стационарных пациентов причиной ЖКК из острых язв были осложненное течение основного заболевания либо его декомпенсация. При этом в большинстве случаев не проводилась профилактика острых эрозивно–язвенных поражений ЖКТ по какой–либо схеме.

Согласно данным литературы и полученному собственному материалу, исходя из причин развития острых язв, были выделены 3 группы пациентов:

1 – связанные с приемом лекарственных препаратов обладающих ульцерогенным действием (стероиды, НПВП, антикоагулянты, дезагреганты и др.);

2 – развивающиеся в состоянии стресса, в послеоперационном периоде, в условиях органной дисфункции, у пациентов ОРИТ;

3 – появляющиеся при некоторых острых и хронических заболеваниях, соматической патологии, у больных пожилого и старческого возраста преимущественно сосудистыми заболеваниями, ИБС, системным атеросклерозом, сахарным диабетом.

У большинства пациентов с кровотечением из острых язв нередко имеются все три фактора, неблагоприятных по формированию осложнений. На рисунке 1 представлено распределение пациентов по причинам формирования осложнений острых язв.

Наиболее часто в стационаре наблюдались острые язвы, появляющиеся на фоне декомпенсации некоторых острых и хронических заболеваний, часто сопутствующих синдрому полиорганной недостаточности (ПОН). К ним можно отнести язвы T. Curling, описавшего в 1842 г. острые язвы 12–перстной кишки у 10 пациентов с обширными ожогами, и H. Cushing, в 1932 году установившего связь между поражением гипоталамуса и острыми язвами.

Т. Бильротом в 1867 г. описаны наблюдения острых язв у больных с сепсисом. Наиболее часто острые язвы в этой группе встречаются при сочетании заболеваний сердечно–сосудистой системы, ЦВБ и сахарного диабета. У более чем половины наблюдаемых нами пациентов острые язвы возникали при декомпенсации терапевтической или неврологической патологии и ПОН 2–3 степени, которым соответствовали показатели APACHE >15 (Acute Physiological and Chronic Health Estimation) и, MODS>8 баллов (Multiple organ dysfunction score).

При анализе характера сопутствующей патологии была обнаружена существенная зависимость появления ЖКК из острых язв с числом системных поражений органов. У 392 (92%) пациентов с сопутствующей патологией наблюдалось сочетание двух и более заболеваний, наиболее частыми были проявления ишемической болезни сердца, хронических неспецифических заболеваний легких и цереброваскулярной болезни. Кроме того, в этой группе были 23 пациента с декомпенсированным циррозом печени и печеночной недостаточностью и 10 пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Таким образом, к факторам риска развития осложнений из острых язв в этой группе относятся:

• пожилой возраст

• снижение физической активности

• 2–3 степень органной дисфункции по оценке тяжести APACHE, MODS

Поэтому при обнаружении этих неблагоприятных факторов у пациентов должна проводиться профилактика эрозивно–язвенных поражений ЖКТ.

Острые язвы, связанные с приемом лекарственных препаратов, наблюдаются у 45–68% больных пожилого возраста и в последнее время составляют треть причин гастродуоденальных кровотечений. Согласно нашему материалу, это вторая по частоте причина появления осложнений острых язв у стационарных пациентов. В большей части эти язвы появляются после приема ингибиторов циклооксигеназы. В этой группе 168 пациентов были старше 65 лет, с сердечно–сосудистой патологией и принимали более 3 лекарственных препаратов в сутки, как правило, дезагреганты (ацетилсалициловая кислота), антикоагулянты (фениндион, варфарин), НПВП (диклофенак, метамизол). Сочетание симптомов диспепсии с постоянным приемом дезагрегантов повышает риск развития острых язв в 1,5–2 раза. Кроме того, к факторам риска развития таких гастропатий относят:

– пожилой возраст;

– наличие язвенного анамнеза;

– сочетанные или декомпенсированные формы сопутствующих заболеваний: сердечно–сосудистых, цереброваскулярных, сахарного диабета;

– снижение физической активности;

– одновременный прием антикоагулянтов, глюкокортикостероидов и НПВП;

– короткие, менее 1 месяца курсы НПВП и стероидов.

При сочетании 2 и более перечисленных факторов риск развития эрозивно–язвенных поражений ЖКТ увеличивается в 2 раза. В 75–90% случаев они осложняются ЖКК.

Острые язвы в раннем послеоперационном периоде развиваются у 2,5–24% больных. Частота наших наблюдений острых язв в послеоперационном периоде составила 126 (17%) пациентов. Сравнительно небольшое число наблюдений этих язв связано с применением антисекреторных препаратов для профилактики осложнений в группах риска у оперируемых больных. Все острые язвы в этой группе манифестировали ЖКК на 4–9–е сутки после операции и наблюдались при осложненном течении послеоперационного периода и прогрессировании органной дисфункции. Факторами риска развития являлись:

– длительная искусственная вентиляция легких (более 48 часов);

– коагулопатии, ДВС–синдром;

– развитие выраженной органной дисфункции (ПОН);

– артериальная гипотензия и шок более 2 часов;

– алкоголизм;

– лечение глюкокортикоидами;

– длительная назогастральная интубация, более 48 часов.

Все эти факторы имеют I–II уровни доказательности и являются абсолютными для проведения профилактики стрессовых язв у больных в ОРИТ [2,9,11,12]. Установлено, что профилактика острых язв снижает риск развития ЖКК, не увеличивая частоту развития нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде [2,8,12]. Проблема профилактики стресс–повреждений желудка и 12–перстной кишки обсуждалась на 31 Конгрессе Общества критической медицины в Сан–Диего (2002 г.), на пленуме Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ), Иматра, 2003.

Выделяют 2 варианта острых язв в раннем послеоперационном периоде:

I – поверхностные диффузные эрозии с низким риском развития кровотечения;

II – глубокие локализованные язвы с высоким риском геморрагических осложнений, частота которых у больных, находящихся в ОРИТ, достигает 14%, а летальность при них – 64% [2]. Трудности диагностики острых язв и эрозий желудка заключаются в том, что у 60% пациентов отсутствуют клинически значимые симптомы ЖКК, кровотечение носит скрытый характер и диагностируется лишь при появлении гемодинамических нарушений.

Диагностика кровотечения

из острых язв

Стандартом в диагностике эррозивно–язвенных поражений верхних отделов ЖКТ является эндоскопия. При явных клинических симптомах ЖКК имеют диагностическое значение общеклинические и лабораторные методы исследования, которые, однако, не дают точной информации об источнике кровотечения. При эндоскопическом исследовании острой эрозией называют поверхностный дефект слизистой оболочки, не выходящий за пределы эпителия слизистой. Острой язвой – поверхностный дефект слизистой оболочки без вовлечения в воспалительный процесс подслизитого слоя. Обычно острые язвы небольших размеров 5–10 мм в диаметре, форма язв округлая, края ровные гладкие, дно неглубокое, часто с геморрагическим налетом. Характерна для острых язв их множественность, нередко наблюдается сочетание их локализации в желудке и в 12–перстной кишке. На рисунках 2 и 3 представлены острые язвы желудка разной этиологии.

Диагностика острых язв основывается на данных анамнеза, клинических проявлениях, результатах эндоскопии, а также морфологического изучения слизистой. Помимо детального осмотра гастродуоденальной зоны во время ЭГДС, определенное значение имеет первичная оценка причин и характера острых язв. При отсутствии признаков активного кровотечения, если позволяют условия, делают биопсию слизистой из зон язв для исключения опухолевого поражения желудка. Кроме того, выполняют эндоскопическую топографическую рН–метрию, позволяющую дифференцировать кислотно–пептические поражения от некислотных. При выполнении эндоскопической рН–метрии пациентам с состоявшимся кровотечением у большей части обследуемых всех трех групп обнаружена гиперсекреция в зонах кислотообразования с рН менее 2 ед.

После выполнения эндоскопического гемостаза при активном кровотечении, а также при самопроизвольно остановившемся у всех пациентов с острыми язвами необходимо провести эндоскопическую оценку риска рецидива кровотечения по Forrest, сформировав с учетом причин образования язв группы высокого и низкого риска рецидива. К группам высокого эндоскопического риска рецидива ЖКК из острых язв мы относили пациентов:

• с активным кровотечением из одной или нескольких острых язв на момент первичной эндоскопии F IА, F IВ с любой степенью тяжести кровопотери или анемии, их в нашем наблюдении было 105 (14,1%);

• с состоявшимся кровотечением F IIA, F IIB со средней или тяжелой кровопотерей или анемией, таких пациентов выявлено 240 (32,2%).

В этих группах пациентов требовался либо эндоскопический гемостаз, либо эндоскопическая профилактика рецидива ЖКК, как и у пациентов с хронической язвой. У остальных 53,7% пациентов с F IIC, F III при клинической манифестации кровотечения независимо от степени выраженности анемии констатирован низкий риск рецидива ЖКК.

По результатам первичной гастроскопии в группах высокого риска рецидива ЖКК необходимы динамические исследования у пациентов для осуществления эндоскопической профилактики повторной геморрагии. Срок выполнения повторной ЭГДС зависит от надежности выполненного первичного гемостаза в среднем составляет 1–3 дня от первого исследования. Во время динамической ЭГДС повторно оценивается риск рецидива ЖКК и осуществляется его профилактика при сохраняющейся угрозе. В поздние сроки после гемостаза повторная ЭГДС используется для оценки результатов заживления язв или их хронизации. Обычно 7–10 дней достаточно, чтобы на фоне устранения основных факторов эррозивно–язвенного поражения наблюдалась картина рубцевания язв. Если этого не происходит, у 10–12% пациентов возможна хронизация острых язв с появлением признаков формирования воспалительного вала, углубления их и повторных осложнений. Пример прогрессирования острой язвы на фоне лечения представлен на рисунках 4 и 5.

При хронизации язвы на повторных ЭГДС тактика лечения должна быть такой же, как и при язвенной болезни, т.е. повторные рецидивы кровотечения являются показаниями к оперативному лечению. Поэтому таким пациентам в исследовании должны применяться такие методы, как рентгенография желудка, внутрижелудочная традиционная и суточная рН–метрии, а также в дальнейшем диспансерное наблюдение как при язвенной болезни.

Профилактика и лечение

кровотечений из острых язв

Основным методом лечения кровотечения из острых язв ЖКТ в настоящее время является эндоскопический гемостаз. От успешности этого этапа во многом зависит исход лечения пациентов с острыми язвами. У 640 (86%) пациентов кровотечение было состоявшимся на момент осмотра, у 105 (14%) активным, что потребовало эндоскопической остановки при первичном обследовании. Использовали инъекционные способы в виде периульцерозного введения спирт–новокаиновой смеси, термические электрокоагуляцию, аргоно–плазменную коагуляцию, лазерокоагуляцию, микроволновую коагуляцию. При активном кровотечении преимущественно использовали комбинированные способы гемостаза, сочетая инъекционные способы и термические.

При состоявшемся кровотечении у пациентов высокого риска рецидива осуществляли эндоскопическую профилактику рецидива ЖКК одним или несколькими перечисленными методами. У пациентов с F IIB условием эффективного эндоскопического гемостаза является удаление с язвы сгустка крови с помощью отмывания или петли с последующей профилактикой рецидива или остановкой активного кровотечения. При низком риске рецидива среди 400 пациентов только у 120 (30%) была осуществлена профилактика рецидива, что может послужить в дальнейшем одной из причин повторного кровотечения в этой группе.

Первичный эндоскопический гемостаз был успешен у всех 105 пациентов с активным кровотечением, у всех применен комбинированный способ гемостаза.

В группе высокого риска рецидива проводился эндоскопический контроль гемостаза, контрольную ЭГДС выполняли от 1–5 суток после первичного обследования. При каждой ЭГДС оценивали качество гемостаза, риск рецидива кровотечения и проводили профилактику всеми перечисленными способами.

При успешном эндоскопическом гемостазе дальнейшими методами профилактики и лечения являются: антисекреторная и гастропротекторная терапия, направленные на поддержание рН в желудке выше 6 ед. большую часть времени суток, нормализация моторно–эвакуаторной функции желудка, повышение резистентности слизистого барьера. Для профилактики и лечения острых язв в настоящее время используют: антацидные средства, антагонисты Н2–рецепторов и ингибиторы протонной помпы (ИПП), гастропротекторы. Из всех групп препаратов для профилактики и лечения ЖКК на сегодняшний день ингибиторы протонной помпы (ИПП) наиболее отвечают всем требованиям современной антисекреторной терапии и рекомендованы Международной ассоциацией гастроэнтерологов для лечения целого ряда кислотозависимых заболеваний. ИПП оказывают гораздо более сильное и продолжительное антисекреторное действие по сравнению с блокаторами Н2–рецепторов [3,7,13]. Весьма важным для лечения язвенных кровотечений является наличие не только таблетированных, но и парентеральных форм этих препаратов. Поэтому они являются оптимальными для профилактики образования острых язв ЖКТ и лечения их осложнений.

Для оценки эффективности и необходимости антисекреторной терапии при острых язвах с ЖКК на 3–5–е сутки после первичного гемостаза при стабильном состоянии пациентов мы использовали внутрижелудочную рН–метрию. Исходили из положения, что соляная кислота и пепсин при развившемся кровотечении ингибируют тромбообразование и вызывают лизис уже образовавшихся тромбов. Сосудисто–тромбоцитарный гемостаз происходит только при значениях pH выше 6 ед. Мы сравнили антисекреторную терапию у пациентов с острыми язвами на фоне лечения Н2–блокаторами и пантопразолом (Контролок 40 мг). Примеры действия фамотидина в/в и в/в Контролока, при суточной рН–метрии представлены на рисунках 8 и 9.

Как видно на рН–граммах, применение пантопразола позволило поддерживать pH

Источник

Кровотечение

возникает у 4-11% больных язвенной болезнью,

что составляет 30-40% всех осложнений

этого заболевания.. Из гастродуоденальных

кровотечений на долю язвенной этиологии

приходится 60-70%. Летальность достигает

2-8%.

В основе возникновения

кровотечения из язвы лежит прогрессирование

(обострение) процесса, сопровождающееся

дистрофическими процессами в язвенном

кратере, образованием очагов некроза,

которые подвергаются ферментации

высокоактивным желудочным соком.

Последнее приводит к повреждению

(аррозии) сосудов различного диаметра.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

кровотечения складывается из симптомов

выделения крови из желудка и кишечника

и из вторичных признаков кровотечения

и анемии. Это возникает на фоне обострения

язвенной болезни. Выделение крови из

желудка и кишечника проявляется кровавой

рвотой и дегтеобразным стулом (мелена).

При обильном кровотечении рвотные массы

содержат алую кровь. Особенно опасно

кровотечение, сопровождающееся повторной

обильной рвотой неизмененной кровью и

коллапсом. Иногда рвотное содержимое

имеет цвет кофейной гущи. Это говорит

о том, что кровотечение не столь обильно

и интенсивно.

Вторичные признаки

кровотечения проявляются слабостью,

головокружением, обморочным состоянием,

коллапсом, изменением цвета кожных

покровов, показателем сердечной

деятельности и дыхания. Наличие обморочных

состояний и особенно коллапса всегда

свидетельствует об обильном и интенсивном

кровотечении. При кровотечении кожные

покровы становятся бледными, а при

обильной кровопотере приобретают цвет

воска.

Кровотечение

всегда сопровождается изменением

сердечной деятельности. Это проявляется

учащением сердечных сокращений, снижением

систолического и пульсового АД, ощущением

сердцебиения, перебоями в работе сердца.

За счет уменьшения объема циркулирующей

крови снижается ЦВД, тоны сердца

приобретают более громкий оттенок. На

ЭКГ – признаки диффузной ишемии миокарда,

явления аритмии. Дыхание становится

учащенным и поверхностным. Обильная

кровопотеря приводит к возникновению

дыхания по типу «рыбьего».

Приблизительная

величина кровопотери определяется по

«шоковому» индексу Альговера, равному

частному от деления частоты пульса на

величину систолического АД. При потере

20-30% ОЦК индекс Альговера соответствует

1,0, при потере более 30% — 1,5 и при потере

50% — 2,0.

ДИАГНОСТИКА.

Следует помнить, что с возникновением

кровотечения спонтанная, типичная для

язвенной болезни боль ослабевает или

полностью исчезает.

В общем анализе

крови количество эритроцитов, гемоглобина

и гематокрита снижено. Со стороны белой

крови выявляется лейкоцитоз, нейтрофилез,

сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

ФГДС: определяется

место локализации язвы, наличие

кровотечения и степень гемостаза.

Рентгенологическое

исследование желудка. В 50-60% случаев

позволяет выявить источник кровотечения

(язва, опухоль, инородное тело).

ДИФ ДИАГНОСТИКА.

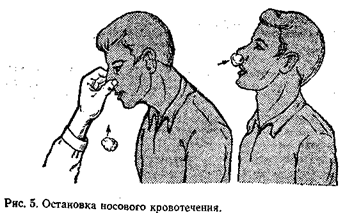

1)Кровотечение из носа, рта, носоглотки,

гортани, трахеи, легких.

2) Кровотечение из

варикозно-расширенных вен пищевода и

кардиального отдела желудка при

портальной гипертензии, заболеваниях

селезенки.

3) Прием некоторых

лекарств (антикоагулянты, салицилаты,

гормоны).

4) Гемофилия и

болезнь Верльгофа (тромбоцитопения).

5) Заболевания

самого желудка: рак желудка, доброкачественные

опухоли, синдром Маллори-Вейса, арозивный

гастрит.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

Строгий носилочный

режим, при коллапсе – транспортировка

в положении Тренделенбурга, запрещается

прием пищи и воды.Холод на живот.

Возмещение ОЦК

в/в струйное вливание плазмозамещающих

растворов (полиглюкин, 10% гидроксиэтилкрахмала,

декстран/натрия хлорида) 30-50 мл/кг в

час, скорость инфузии должна быть

такой, чтобы поддерживать уровень АД

80-90 мм рт ст. При продолжающемся

кровотечении АД выше 90 мм рт ст поднимать

нельзя.При критической

гиповолемии: 1 мл 1% раствора фенилэфрина

в 800 мл 5% глюкозы капельно на фоне

продолжающейся инфузии плазмозамещающих

растворов.Введение этамзилата

натрия 2-4 мл 12,5% раствора.Оксигенотерапия.

Экстренная

госпитализация в хирургическое

отделение.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

ЖЕЛУДКА, ОСЛОЖНЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЕЙ.

Прободение язвы

– это прогрессирование язвенного

процесса, сопровождающееся разрушением

всех слоев стенки желудка с выхождением

содержимого в полость брюшины.

Осложнение

развивается у 3-6% больных язвенной

болезнью. У мужчин оно встречается в

10-15 раз чаще, чем у женщин. Несмотря на

достижения современной медицины,

летальность достигает 2-8%.

Прободение язвы

развивается на фоне ее обострения. В

10-15% случаев заболевания встречаются

«немые» язвы, первым клиническим

симптомом которых является прободение.

По локализации

встречаются язвы желудка (малой кривизны,

передней и задней стенки, кардиальные,

пилорические) и 12-перстной кишки

(бульбарные, постбульбарные). Прободение

может быть типичным – в свободную

брюшную полость или атипичным –

прикрытым, в сальниковую сумку, в

забрюшинную клетчатку.

ДИАГНОСТИКА.

Различают 3 стадии в течении прободной

язвы. СТАДИЯ ШОКА (первые 6 часов)

характеризуется резкой болью в

эпигастральной области, возникшей

внезапно по типу «удара кинжалом».

Возможна рвота. Отмечается бледность

кожных покровов с небольшим цианозом

губ, холодный пот. Дыхание поверхностное.

Брадикардия, АД снижено. Живот в дыхании

не участвует, втянут, пальпация и

перкуссия живота сопровождается резкой

болью. При пальпации – выраженное

напряжение мышц. Симптом Щеткина-Блюмберга

положительный. При перкуссии отмечается

исчезновение печеночной тупости. СТАДИЯ

МНИМОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (после 6 ч)

характеризуется уменьшением болей в

животе, но нарастают симптомы перитонита

и общей интоксикации: тахикардия,

повышение температуры тела, сухость

языка, нарастающее вздутие живота,

задержка стула и газов за счет пареза

кишечника. Перкуторно – газ в верхних

отделах и наличие жидкости в отлогих

местах. Симптом Щеткина-Блюмберга

положительный. СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА

(развивается через 1—12 часов от начала

заьболевания). Боли в животе усиливаются,

беспокоит чувство вздутия, неотхождение

газов, нарастает тахикардия. Симптомы

раздражения брюшины резко положительные.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

обзорная рентгенограмма органов брюшной

полости – выявляется серп воздуха под

диафрагмой, ФГДС – обнаруживают прободное

отверстие, лапароскопия.

ДИФ ДИАГНОЗ. Следует

дифференцировать от легочных кровотечений

(при раке легкого, бронхоэктатической

болезни, туберкулезе), которые отличаются

выделением пенистой, нередко алой крови,

сопровождаются кашлем, одышкой, цианозом.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.1.

Больного уложить на щит и носилки с

поднятым головным концом и согнутыми

ногами в коленных и тазобедренных

суставах.2. Холод на живот.3. При явлениях

шока – в/в введение полиглюкина,

декстрана/натрия хлорида, 10% раствор

гидроксикрахмала, физ раствор, 5% раствор

глюкозы со скоростью, достаточной для

удержания АД выше 80 мм рт ст.4.Экстренная

госпитализация в хирургическое отделение.

29.ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ—

заболевание, в основе которого лежит

воспалительно-некротический процесс

в поджелудочной железе.

ЭТИОЛОГИЯ. Травма.

Заболевания желчных путей. Заболевания

желудка и 12-перстной кишки (пенетрация).

Погрешности питания.Алкоголь.

КЛАССИФИКАЦИЯ. ПО

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ: отек

поджелудочной железы.Геморрагический

панкреонекроз Жировой панкреонекроз

Смешанный панкреонекроз. Гнойный

панкреатит.

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ

ТЕЧЕНИЮ: Простой (недеструктивный).

Деструктивный а) панкреатит б)

холецистопанкреатит

ПО СТАДИЯМ РАЗВИТИЯ:

Стадия панкреатогенного шока (1-24 часа).

Стадия ферментной токсемии (2-3 суток).

Стадия постнекротического инфильтрата

(3-12 суток) Стадия гнойных осложнений и

интоксикации.

ПО ТЕЧЕНИЮ

ЗАБОЛЕВАНИЯ легкая форма, средней

тяжести, тяжелая форма.

КЛИНИКА.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

в начале заболевания носит выраженный

характер. Боли чаще всего опоясывающего

характера, иррадиируют в левую поясничную

область и в область сердца. Боли очень

интенсивные, постоянного характера,

часто больной стонет или кричит от болей

в животе.

ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ

СИНДРОМ проявляется многократной,

мучительной, не приносящей облегчения,

рвотой. Характерна задержка стула и

газов. Если при панкреатите имеет место

диарея – это очень плохой прогностический

признак.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

СИНДРОМ выраженный. Увеличение лейкоцитов

с нейтрофильным «сдвигом влево»,

ускорением СОЭ и повышением температуры

тела.

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ

СИНДРОМ развивается поздно или рано.

Перитонит вначале заболевания носит

асептический характер, при развитии

энтеральной недостаточности он

приобретает гнойный характер.

СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ характеризуется

многоорганность поражения. Проявляется

печеночной, почечной, церебральной,

надпочечниковой , энтеральной

недостаточностью, респираторным

дистресс-синдромом взрослых.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Мейо-Робсона,

Воскресенского, Кертэ, Грюнвальда,

Мондора, Лагерлефа.

ДИАГНОСТИКА

основывается на: 1. клинических данных.

2. лабораторных признаках 3. фиброгастроскопии.

4. УЗИ.5. КТ. 6. Сцинтиграфии. 7. Лапароскопии.

ДИФ ДИАГНОСТИКА:

о. холецистит, прободная язва жделудка,

ОКН, аппендицит, пневмония, плеврит, шок

другой этиологии.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:

запрещается прием пищи и воды, «холод»

на эпигастральную область,

спазмалитикинитроглицерин под язык,

2% но-шпа 2 мл, или 2% папаверин 2-4 мл, 0,2%

платифиллин по 1-2 мл в/в на 500 мл 0,9% натрия

хлорид или 5% глюкозы. Атропин 1 мл 0,1%

раствора, антигистаминные

препараты:дифенгидрамин 1% 1 мл или

клемастин 2 мл. Кортикостероидные гормоны

(преднизолон 90-120 мг в/в) при снижении

АД. Экстренная госпитализация в

хирургическое отделение.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник