Риск продолжения или рецидива язвенного кровотечения очень высок когда

Риск продолжения или рецидива язвенного кровотечения очень высок когда

Кроме анамнеза, учета особенностей клинических признаков язвенной болезни, данных физикального обследования больного, важ

Ное значение имеет определение следующих показателей:

1. Общего анализа крови и мочи.

2. Группы крови и резус-фактора, коагулограммы.

3. Биохимических показателей плазмы крови (общего белка, белковых фракций, мочевины, остаточного азота, креатинина, электролитов, билирубина и его фракций, АсАТ, Ал АТ).

4. Центрального венозного давления.

5. ОЦК и его составляющих.

7. Обзорной рентгенографии грудной и брюшной полостей.

8. Ведущим методом исследования является фиброэзофэгогастродуоденоскопия, выполнение которой позволяет определить локализацию источника, причину, факт продолжающегося или остановленного кровотечения, оценить степень его активности и риска рецидива его возникновения, осуществить эндоскопический гемостаз (клипирование сосуда, электрокоагуляция и др). Обязательным является проведение пальцевого исследования прямой кишки с целью выявления мелены.

Больным с остановленным кровотечением в дальнейшем желательно провести исследование базальной и стимулированной кислотопродукции желудка. Следует учитывать сложность интерпретации результатов этих исследований в связи с проведенным интенсивным противоязвенным лечением.

Клиническое исследование крови при язвенном кровотечении позволяет выявить уменьшение содержания гемоглобина, эритроцитов, уровня гематокрита, умеренный лейкоцитоз. При этом, чем тяжелее кровотечение, тем более выраженной становится анемия и выше лейкоцитоз. Примерно у трети больных выявляется сдвиг лейкоцитарной формулы влево и относительная лимфо — и моноцитопения, эозинофилия.

Гипоальбуминемия, гипербилирубинемия, увеличение протромбинового времени у больных с развившимся кровотечением является

Рис. 6.22. Активное кровотечение из язвы

Рис 6.23. Тромбированный сосуд на дне язвы

Результатом нарушений функционального состояния печени. Увеличение мочевино-креатининового индекса свидетельствует в пользу кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При желудочно-кишечных кровотечениях наблюдается снижение содержания калия и повышение уровня содержания натрия. В связи с анемией и гипоксией происходит накопление недоокисленных продуктов обмена, обусловливающих нарастание ацидоза. Таким образом, анализ результатов комплексных лабораторных исследований позволяет не только установить характер и степень выраженности нарушений метаболизма, но и определить пути целенаправленной их коррекции.

Степень активности кровотечения определяют на основании результатов фиброэзофагогастродуоденоскопии в соответствии с классификацией J. A Forrest (1974), согласно которой больных с желудочно-кишечными кровотечениями разделяют на три группы:

1.1 группа – продолжающееся (активное) кровотечение, рис. 6.22):

1а – активное, струйное, пульсирующее (угроза раннего рецидива – 80 %);

1б – активное, капиллярное (угроза рецидива –10 %);

1в – из-под тромба, сгустка крови.

2. II группа – остановившееся кровотечение (рис. 6.23):

2а – наличие в зоне источника кровотечения тромбированного сосуда (угроза раннего рецидива – до 50 %);

26 – наличие в зоне источника кровотечения точечных тромбов солянокислого гематина (фиксированный сгусток), угроза раннего рецидива кровообращения – до 33 %;

2в – наличие мелких тромбированных сосудов (угроза раннего рецидива – до 7 %).

3. III группа – отсутствие признаков кровотечения на момент исследования при наличии язвенного процесса (дно язвы под фибрином или с наличием грануляций).

Эта классификация позволяет определять лечебную тактику при кровотечении язвенной этиологии и прогнозировать степень риска раннего рецидива кровотечения.

Также выделяют типы язвенных кровотечений: кровотечение из крупного сосуда, кровотечение из мелких сосудов, кровотечение из стенки язвы (капиллярное), которые косвенно свидетельствуют о степени разрушения стенки органа, тяжести и степени риска возникшего осложнения. При продолжающемся кровотечении из крупного сосуда, несмотря на проводимые мероприятия по обеспечению эндоскопического гемостаза, показано хирургическое вмешательство. При кровотечении из мелких сосудов и капиллярном кровотечении, как правило, эффективными являются эндоскопические методы гемостаза и консервативное лечение.

В клинической практике чрезвычайно важное значение приобретает прогнозирование риска раннего рецидива кровотечения, что обусловлено значительным увеличением (в 2-4 раза) послеоперационной летальности при возникновении повторного язвенного кровотечения у больных, находящихся в стационаре. Отмечено, что 80 % рецидивов возникают при тяжелом и крайне тяжелом первичном кровотечении, преимущественно (у 55-60% больных) в первые сутки пребывания в стационаре. Прогнозирование рецидива язвенного кровотечения помогает хирургу избежать неоправданного выжидания, а также необоснованного выполнения преждевременного оперативного вмешательства, которое сопровождается летальным исходом у 35-75% больных. Для определения степени риска раннего рецидива кровотечения следует тщательно анализировать данные анамнеза. При этом необходимо обратить внимание не только на продолжительность язвенного анамнеза, но и на ранее перенесенную желтуху, заболевания крови, применение гормональных препаратов, салицилатов, антикоагулянтов, различные стрессовые ситуации, которые нередко способствуют возникновению кровотечения.

К признакам угрозы раннего рецидива кровотечения относят гигантскую язву (диаметр язвы желудка больше 3 см, язвы двенадцатиперстной кишки больше 1,5 см), каллезную язву желудка или двенадцатиперстной кишки, локализацию язвы в области малой кривизны желудка, на задней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки. Высокий риск рецидива кровотечения из указанных язв обусловлен возможной аррозией крупных интрамуральных сосудов, расположенных в области малой кривизны желудка и задней стенки двенадцатиперстной кишки. К факторам высокого риска раннего рецидива кровотечения относят струйное артериальное или диффузное кровотечение (Forrest la и 1в) после успешной эндоскопической его остановки, а также наличие в язве тромбированной артерии или сгустка крови красного цвета (Forrest На и Ив), что свидетельствует о недостаточной прочности его фиксации. К признакам угорозы рецидива кровотечения относят также нарушение гемодинамики (систолическое АД меньше 100 мм рт. ст., пульс больше 100 ударов в мин.), диурез меньше 30 мл/час, уровень гемоглобина при госпитализации менее 50 г/л, возраст пациента старше 60 лет, наличие сопутствующих кардиореспираторных заболеваний. Повторное кровотечение возникает у 50-55 % больных с остановленным активным язвенным кровотечением, у 40-45 % – с наличием видимого на дне язвы, не кровоточащего (на момент осмотра) сосуда, у 20% – при наличии свежего (светлого, розового) сгустка крови на дне язвы, у 7-10 % – при выявлении плотно фиксированного сгустка крови черного или серого цвета. Язвы с «чистым дном», установленным после их промывания физиологическим раствором, составляют незначительный риск рецидива кровотечения (не более чем в 5-7 % случаев). Возникновение рецидива язвенного кровотечения в значительной степени зависит от полноценности противоязвенной терапии, особенно с применением ингибиторов протонной помпы, что позволяет устранить разрушающее воздействие кислотно-пептического фактора на тромбированные сосуды, а также на прогрессирование деструктивных, некробиотических процессов в язве.

Предложенный алгоритм прогнозирования степени риска возникновения раннего рецидива кровотечения отличается универсальностью, возможностью оценки клинической ситуации у каждого больного с язвенным кровотечением. Он основан на использовании простых и доступных в условиях неотложной хирургии клинических, лабораторных, эндоскопических методов, которые выгодно отличают его от других трудоемких методов прогноза, основанных на многофакторном компьютерном анализе, прицельной термографии периульцерозной зоны до и после введения сосудорасширяющих препаратов и др.

Таким образом, основной причиной летальности при язвенных кровотечениях является ранний его рецидив, при котором консервативные и эндоскопические методы гемостаза неэффективны. Прогнозирование рецидива гастродуоденального кровотечения и эндоскопический мониторинг эффективности лечения имеют чрезвычайно важное значение, так как существенно влияют на выбор дальнейшей хирургической тактики. Контрольную фиброэзофагогастродуоденоскопию с целью своевременной диагностики рецидива кровотечения необходимо проводить не позже 6-12 часов после первичного исследования, особенно после эндоскопической остановки кровотечения.

Одним из методов контроля эффективности диагностики и прогноза рецидива язвенного кровотечения является метод эндоскопической доплеровской ультрасонографии, позволяющий определить активный кровоток в сосудах, расположенных на дне язвенного дефекта. Метод предусматривает проведение ультразвукового зонда диаметром 1,8 мм через биопсийный канал эндоскопа, что дает возможность определить глубину проникновения ультразвука в ткани от ОД до 1,5 мм и позволяет дифференцировать акустические сигналы, идущие от артерий с активным кровотоком, расположенных на дне язвы, от артерий, расположенных на расстоянии более 1 мм от дна язвы, которые не бывают обычно источником повторных кровотечений. Однако и этот метод лишен достаточной объективности в связи с тем, что основан на качественном признаке – наличии или отсутствии кровотока – и не способен дать представление о таких крайне важных прогностических параметрах как точный диаметр и особенность архитектоники расположенных в области язвы кровеносных сосудов. Эндоскопическая доплеровская ультрасонография – шаг к объективизации и повышению достоверности прогноза рецидива гастродуоденального кровотечения. Исследование выполняют непосредственно после окончания эндоскопического гемостаза или в ближайшие 12-24 часа то есть в период времени, в течение которого решается вопрос о необходимости выполнения срочной операции. С помощью этого метода определяют размеры и глубину язвы, наличие ее пенетрации, точную топографическую локализацию дефекта, наличие на дне язвы сосудов, их диаметр и глубину расположения. При выявлении или сохранении в процессе динамической эндоскопической ультрасонографии в непосредственной близости (до 1 мм) от дна язвенного дефекта сосудистых структур в виде линейных или дугообразных анэхогенных образований диаметром 2 1,5 мм делают вывод о неэффективности эндоскопического гемостаза и высоком риске рецидива кровотечения. Это позволяет определить, согласно тактическим положениям, показание к срочному оперативному вмешательству или к выполнению повторного эндоскопического воздействия на источник кровотечения. Отсутствие пенетрации и сосудистых структур в области дна язвы после выполнения эндоскопического гемостаза позволяет констатировать его адекватность и прогнозировать незначительный риск повторного кровотечения. Ценность эндоскопического исследования состоит в возможности временной остановки кровотечения и контроля эффективности лечебных мероприятий.

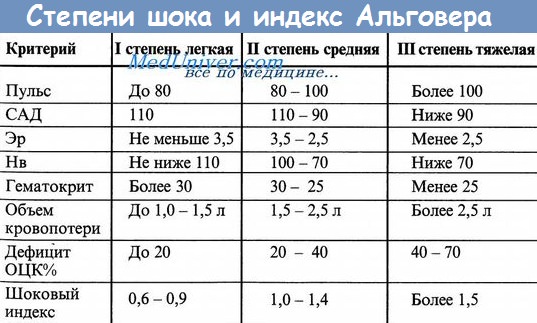

Важное клиническое значение имеют методы определения степени тяжести кровопотери и надежности гемостаза. Клиническая оценка степени тяжести кровопотери основана на общепринятой в хирургической практике классификации:

• I степень – легкая кровопотеря. Общее состояние удовлетворительное, пульс – до 100 ударов в минуту, артериальное давление (АД) – в пределах нормы, ЦВД – 5-15 мм водного столба, диурез – 50-60 мл/час. Содержание гемоглобина – не ниже 100 г/л, количество эритроцитов

4-3,5 к 1012/л, дефицит ОЦК – не больше 20 % от надлежащего, Ht > 38 %.

Таблица 6.4. Классификация кровотечений no Р. L Marino (1998 г.)

Симптомы язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Тактика лечения при Кровотечении из язвы.

Язвенная болезнь это хроническое заболевание, при котором образуется дефект слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Язвы могут образовываться и рубцеваться. Способствует этому баланс защитных и агрессивных сил действующих на слизистую. Не осложненная язва желудка и двенадцати — перстной кишки проявляется болями вверху живота, в проекции желудка, диспепсическими явлениями — тошнотой, рвотой. Осложненная язва значительно опаснее, патология тяжелее протекает и опасна для жизни. К таким осложнениям относится язвенное кровотечение, особенно если причина крупный сосуд с активным кровотечением. Кровопотеря в таких случаях может быть очень быстрой и массивной. Симптомы кровотечения — изменение характера болей или их прекращение, тошнота и рвота кровью или «кофейной гущей», жидкий, черный (дегтеобразный ) стул, снижение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), кратковременная потеря сознания (коллапс). По мере увеличения кровопотери нарастают гемодинамические нарушения — выраженная слабость, нитевидный частый пульс, низкое артериальное давление, бледность кожи и слизистых, липкий пот. При продолжающемся кровотечении и отсутствии соответствующей помощи наступает смерть.

Другие возможные причины кровотечения в просвет ЖКТ: варикозные вены пищевода, разрыв слизистой пищевода (синдром Меллори – Вейс), эрозии желудка и 12 перстной кишки, опухоли и пр., так же могут представлять опасность большой кровопотери. Тактика диагностики и оказания помощи при этих заболеваниях аналогичная язвенной болезни за исключением тактики лечения.

Классификация язвенных кровотечений.

Для определения тактики лечения язвенного кровотечения важно уточнить локализацию язвы: желудок, двенадцатиперстная кишка, сочетанная форма язвенной болезни. Определиться острая это язва или хроническая. Уточнить активность кровотечения, вероятность рецидива и прогноз. Определить степень тяжести кровопотери. Выяснить длительность кровотечения — период от начала кровотечения до момента определения тактики.

Решить сложную задачу интегрирования всех этих факторов позволяют следующие классификации:

Тактика лечения язвы осложненной кровотечением на догоспитальном этапе.

Больной с симптомами кровотечения должен быть незамедлительно, специализированным транспортом (бригада «03») направлен в стационар. При сомнительных симптомах необходимо предпринять все усилия для подтверждения или исключения диагноза, при сохраняющихся сомнениях решение принимается в пользу стационарного лечения. При плановом выявлении у больного источника с признаками продолжающегося, состоявшегося кровотечения или угрозы развития кровотечения в поликлинике или во время гастроскопии следует, по возможности, предпринять попытку остановки продолжающегося кровотечения и так же направить больного в стационар. Коммерческий интерес дополнительного обследования больного в амбулаторных условиях, если это удлиняет время до госпитализации – недопустим. При наличии признаков продолжающегося кровотечения вне зависимости от тяжести кровопотери в поликлинике и при транспортировке следует проводить необходимые лечебные мероприятия — гемостатическая, противоязвенная терапия, восполнение кровопотери инфузией кровезаменителей.

Лечение больного в стационаре. Тактика.

Желательно еще на этапе транспортировки известить приемное отделение о поступающем больном с кровотечением с оценкой тяжести состояния. В приемном отделении собирается анамнез, оценивается тяжесть состояния больного и определяется необходимость пребывания больного в палате, в отделении реанимации и интенсивной терапии или, при необходимости, в операционной, где параллельно с реанимационными мероприятиями проводится гастроскопия и подготовка к операции. Производится забор крови для определения эритроцитов, уровня гемоглобина, гематокрита, группы крови резус фактора. Гастроскопия при поступлении (даже повторная) обязательна. С целью очищения желудка проводится его промывание, устанавливается толстый зонд и через него в желудок заливается ледяная вода до появления рвоты.

При гастроскопии важно установить источник и активность кровопотери, его размеры и локализацию, определиться с надежностью гемостаза. Проводится попытка остановки кровотечения, для чего производится, орошение гемостатиками, обкалывание источника раствором адреналина, электро-, термо — или аргонкоагуляция, клипирование.

Абсолютно понятно желание и пациента и хирурга избежать оперативного вмешательства, но в хирургии кровоточащих язв часто возникают ситуации, когда с оперативным лечением следует поторапливаться. В случае тяжелой кровопотери и признаках продолжающегося активного кровотечения все диагностические и реанимационные мероприятия выполняются в операционной, параллельно — наркоз, ЭГДС, коррекция гемодинамики и гемостаза. В таблице ниже приводится попытка интеграции активности кровотечения, степени тяжести кровопотери и необходимость оперативного лечения в зависимости от статистических данных рецидива кровотечения и смертности.

Источники:

https://pidruchniki. com/71965/meditsina/diagnosticheskaya_programma_pri_yazvennom_krovotechenii

https://pro-medica. ru/khirurgiya/788-simptomy-yazvy-zheludka-i-dvenadtsatiperstno

Источник

ТЕСТЫ: КРОВОТЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО

ТРАКТА

Правильные ответы на тесты помещены в конце

1. CS. Источник кровотечения в просвет желуцочно-кишечного

тракта чаще всего локализуется в:

A. Пищеводе

B. Желудке

C. Двенадцатиперстной кишке

D. Тонкой кишке

E. Толстой кишке

2. CS. Где проходит граница, позволяющая квалифицировать кро-

вотечение как исходящее из верхнего или нижнего отделов пи-

щеварительного тракта?

A. На уровне фатерова соска

B. На месте перехода И-ой части двенадцатиперстной кишки в

III части

C. На уровне дуодено-еюнального угла

D. 30-50 см дистальнее трейцевой связки

E. На уровне баугиневой заслонки

3. CS. Из клинических признаков кровотечения меньше всего мо-

жет служить критерием тяжести кровопотери:

A. Кровавая рвота

B. Качество пульса и величина артериального давления

C. Частота дыхательных движений

D. Признаки периферической вазоконстрикции

E. Мелена

4. CS. Не участвует в процессе компенсации острой кровопотери:

A. Вегетативная нервная система

B. Сердечно-сосудистая система

С Эндокринная система

-169-

D. Кроветворная система

E. Система иммунной защиты

5. CS. О влиянии микроциркуляторных расстройств на состояние

внутренних органов в условиях гиповолемии, вызванной крово-

потерей, проще всего судить по функциональным нарушениям

со стороны:

A. Мозга

B. Сердца

C. Легких

D. Кишечника

E. Почек

6. CS. Из методов диагностики кровотечений из верхнего отдела

пищеварительного факта важнейшим является:

A. Эндоскопия

B. Рентгеноконтрастное исследование

C. Сцинтиграфия

D. Селективная ангиография

E. Лапаротомия с ревизией органов брюшной полости

7. СМ. Риск продолжения или рецидива язвенного кровотечения

очень высок когда:

A. Налицо состояние шока

B. Количество гемоглобина < 70 г/л

C. Эндоскопически обнаружена активно кровоточащая язва

желудка

D. Возраст превышает 50 лет

E. Возраст не превышает 30 лет

8. СМ. К эндоскопическим признакам активного язвенного крово-

течения относятся:

A. Струя артериальной крови

B. Видимый сосуд

-170-

C. Просачивание крови из-под тромба

D. Сгустки крови в желудке

E. Язва покрытая сгустками крови

9. СМ. Чем определяется хирургическая тактика при язвенных

кровотечениях?

A. Состоянием больного

B. Уровнем гематокрита и гемоглобина

C. Данными эндоскопии

D. Результатами реанимации

E. Полом пациента

10. СМ. Абсолютными показаниями к операции при язвенных кро-

вотечениях являются:

A. Шок или нестабильная гемодинамика

B. Рецидив кровотечения в первые часы или дни после госпи-

тализации

C. Кровотечения, сочетающиеся с перфорацией язвы

D. Несущественное просачивание крови из-под сгустка при ста-

бильной гемодинамике

E. Бульбарная язва

11. СМ. Выбирая способ хирургического лечения язвенного крово-

течения, принимают во внимание:

A. Локализацию язвы

B. Возможный тип секреции

C. Состояние больного

D. Факт повторных кровотечений в анамнезе

E. Возраст больного

‘2. СМ. Чем отличаются стрессовые изъязвления от хронических

пептических язв?

A. Этиопатогенезом

B. Морфологическими характеристиками

-171-

C. Клиническим течением

D. Осложнениями

E. Типом кислотной секреции желудка

13. CS. Какое из утверждений, касающихся острых пептических

язв, неверно?

A. Наблюдаются при тяжелых состояниях, характеризующихся

высоким риском для жизни

B. Изъязвления множественные

C. До появления осложнений протекают бессимптомно

D. Осложняются кровотечением и перфорацией

E. Кровотечения из острых язв склонны к спонтанной оста-

новке

14. CS. Для начальной терапии кровотечений, возникающих на по-

чве острых изъязвлений и язв, используется:

A. Блокада Н2-рецепторов гистамина

B. Антациды

C. Селективная инфузия вазопрессина

D. Внутривенные инфузии и промывания желудка ледяным со-

левым раствором

E. Витамин А в больших дозах

15. CS. Продолжающееся кровотечение после консервативной

терапии острых язв диктует необходимость принятия допол-

нительных мер, наподобие перечисленных ниже. Какое из них

заслуживает предпочтения?

A. Диатермо- и фотокоагуляция

B. Трункулярная ваготомия с пилоропластикой

C. Трункулярная ваготомия с антрумэктомией

D. Субтотальная резекция желудка

E. Гастрэктомия

-172-

16. CS. Угрожающее диффузное кровотечение из слизистой желуд-

ка не удается остановить обычными консервативными мерами,

дополненными селективной инфузией вазопрессина, эмболиза-

цией сосудов желудка и фотокоагуляцией. За 24 часа перелито

2,5 л крови, но состояние больного остается нестабильным.

Наиболее рациональной в этом случае представляется:

A. Трункулярная ваготомия с пилороп ласти кой

B. Трункулярная ваготомия с антрумрезекцией

C. Субтотальная резекция желудка

D. Проксимальная резекция желудка

E. Гастрэктомия

17. CS. Разрыв слизистой при синдроме Мэллори-Вейса имеет меао:

A. В зоне пищеводно-желудочного перехода

B. На передней стенке антрального отдела желудка

C. На задней стенке антрального отдела желудка

D. На малой кривизне желудка

E. В зоне привратника

18. CS. К возникновению синдрома Мэллори-Вейса имеют отно-

шение следующие факторы, исключая:

A. Нарушения эвакуаторной функции желудка

B. Ограниченную подвижность слизистой и подслизистого

слоя

C. Дискоординацию движений мышц пищевода и желудка

D. Желудочно-пищеводный рефлюкс

E. Внезапное повышение внутрижелудочного давления

•9. CS. В число элементов хирургического вмешательства при син-

дроме Мэллори-Вейса не входит:

A. Широкая гастротомия

B. Осмотр всего желудка

C. Ушивание трещины с захватом подслизистого и мышечного

слоев

-173-

D. Ревизия окружающих органов

E. Пилоропластика

20. CS. Эффективным средством для снижения портального крово-

тока при портальной гипертензии является:

A. Лактулоза

B. Циметидин

C. Неомицин

D. Вазопрессин

E. Седативные средства

21. CS. До 80-90% острых кровотечений из варикозных вен пи-

щевода поддаются контролю. Из методов, используемых с этой

целью, приоритетное значение имеет:

A. Вазопрессин

B. Балонная тампонада

C. Склеротерапия

D. Чрезпеченочная эмболизация желудочных вен

E. Портокавальный анастомоз

22. CS. Баллонная тампонада кровоточащих вен пищевода приводит

к осложнениям в 4-9% случаев. Среди них наиболее часты:

A. Аспирация

B. Обструкция трахеи

C. Некроз участков слизистой

D. Некроз пищевода

E. Разрыв пищевода

23. СМ. Существуют 2 типа операций, направленных на пре-

дупреждение и лечение кровотечений из расширенных вен

пищевода — декомпрессивные и разобщающие. Из способов,

указанных ниже, к разобщающим относятся:

A. Центральный сплено-ренальный анастомоз

B. Интраоперационная эмболизация желудочных вен

-174-

C. Порто-системный анастомоз в виде Н

D. Операция Шугиура

E. Операция Кальба

24. СМ. У больного с остановившимся кровотечением из расши-

ренных вен пищевода найдены сывороточный билирубин в

пределах 35-50 мкмоль/л, сывороточный альбумин — 30-35 г/л,

транзиторный асцит и минимальные неврологические симп-

томы; упитанность признана хорошей. Какие способы лече-

ния подходят для данного случая:

A. Склеротерапия

B. Порто-системное шунтирование

C. Чрезкожная, чрезпеченочная эмболизация вен желудка

D. Операция Шугиура

E. Операция Таннера

25. CS. Самой частой причиной гемобилии является:

A. Травма печени

B. Опухоли печени и желчных путей

C. Желчнокаменная болезнь

D. Патология внутри- и внепеченочных сосудов

E. Абсцесс печени

26. CS. Для гемобилии характерны следующие симптомы, кроме:

A. Печеночной колики

B. Желтухи

C. Кровотечения в просвет пищеварительного тракта

D. Гепатомегалии

E. Мелены

27. CS. Какое утверждение, касающееся кровотечений из нижнего

отдела желудочно-кишечного тракта, неверно?

А. Заболевания, осложняющиеся кровотечением, отличаются

большим разнообразием

-175-

B. До начала кровотечения клинические проявления болезни

во многих случаях слабо выражены, неспецифичны или от-

сутствуют

C. Источники кровотечений могут локализоваться в разных

сегментах кишечника одновременно

D. Патология, найденная в ходе дооперационного исследова-

ния, не обязательно является причиной кровотечения

E. Идентификация источника проще всего достигается в ходе

лапаротомии

28. CS. Низкие массивные кровотечения из желудочно-кишечного

тракта наименее вероятны в случаях, когда источник связан с:

A. Воспалительным процессом

B. Опухолевым ростом

C. Аномалией кишечника

D. Механическими причинами

E. Сосудистой патологией

29. CS. Массивное кровотечение из толстой кишки может быть

первым и единственным проявлением болезни при:

A. Дивертикулезе

B. Диффузном семейном полипозе

C. Злокачественных новообразованиях

D. Неспецифическом язвенном колите

E. Эндометриозе кишечника

30. CS. Массивное кровотечение при дивертикулезе толстой киш-

ки объясняется прежде всего:

A. Слабостью кишечной стенки

B. Близким расположением друг к другу множества диверти-

кулов

C. Взаимоотношением дивертикула с сосудами кишечной стен-

ки

• Задержкой в дивертикуле содержимого кишки

-176-

Е. Дивертикулитом

31. СМ. Для внутриоперационной диагностики причин низких кро-

вотечений из желудочно-кишечного тракта пригодны:

A. Ревизия кишечника

B. Видеопанэндоскопия

C. Селективная мезентериальная ангиография

D. Энтеро- и колотомии

E. Внутриоперационное ультразвуковое исследование

32. CS. Для лечения массивного кровотечения на почве неспеци-

фического язвенного колита наилучшим представляется:

A. Консервативный подход

B. Илеостомия

C. Левосторонняя гемиколэктомия

D. Субтотальная колэктомия

E. Колпроктэктомия

Правильные ответы. Кровотечения желудочно-кишечного

тракта

1 В; 2 С; 3 С; 4 Е; 5 Е; 6 А; 7 ABCD; 8 АС; 9 ABCD;

10 ABC; И ABC; 12 ABC; 13 Е; 14 D; ISA; 16 Е; 17 А; 18 А; 19 Е;

20 D; 21 С; 22 А; 23 D; 24 BD; 25 А; 26 D; 27 Е; 28 А; 29 А; 30 С;

31 ABC; 32 D.

Источник