Реферат порядок оказания первой помощи при кровотечениях

ВВЕДЕНИЕ

В повседневной жизни часто приходится оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим от несчастных случаев или внезапно заболевшим. Чтобы успешно справиться с поставленными задачами, каждый должен овладеть необходимыми знаниями и умениями по оказанию пострадавшим первой неотложной медицинской помощи.

В данном реферате изложены сведения по оказанию первой медицинской помощи при кровотечениях, которые необходимо знать каждому.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях.

Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу.

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь пострадавшему может быть ограничена лишь объемом первой помощи. Однако при более серьезных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь является начальным этапом, так как после ее оказания пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной (специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста.

Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Кровь представляет собой биологическую ткань, обеспечивающую нормальное существование организма. Количество крови у мужчин в среднем около 5 л, у женщин – 4,5 л; 55% объема крови составляет плазма, 45% – кровяные клетки, так называемые форменные элементы (эритроциты, лейкоциты и др.).

Кровь в организме человека выполняет сложные и многообразные функции. Она снабжает ткани и органы кислородом, питательными компонентами, уносит образующиеся в них углекислоту и продукты обмена, доставляет их к почкам и коже, через которые эти токсические вещества удаляются из организма. Жизненная, вегетативная, функция крови заключается в непрерывном поддержании постоянства внутренней среды организма, доставке тканям необходимых им гормонов, ферментов, витаминов, минеральных солей и энергетических веществ.

Организм человека без особых последствий переносит утрату только 500 мл крови. Истечение 1000 мл крови уже становится опасным, а потеря более 1000 мл крови угрожает жизни человека. Если утрачено более 2000 мл крови, сохранить жизнь обескровленному можно лишь при условия немедленного и быстрого восполнения кровопотери. Кровотечение из крупного артериального сосуда может привести к смерти уже через несколько минут. Поэтому любое кровотечение должно быть по возможности скоро и надежно остановлено. Необходимо учитывать, что дети и лица преклонного возраста, старше 70 – 75 лет, плохо переносят и сравнительно малую потерю крови.

Кровотечением

называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов.

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и венозное кровотечения.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

возникает при повреждении артерий и является наиболее опасным.

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Временная остановка наиболее опасного для жизни наружного артериального кровотечения достигается наложением жгута или закрутки, фиксированием конечности в положении максимального сгибания, прижатием артерии выше места ее повреждения пальцами. Сонная артерия прижимается ниже раны. Пальцевое прижатие артерий — самый доступный и быстрый способ временной остановки артериального кровотечения. Артерии прижимаются в местах, где они проходят вблизи кости или над ней (рис. 1).

Височную артерию прижимают большим пальцем к височной кости впереди ушной раковины при кровотечении из ран головы.

Нижнечелюстную артерию 2 прижимают большим пальцем к углу нижней челюсти при кровотечении из ран, расположенных на лице.

Общую сонную артерию 3 прижимают к позвонкам на передней поверхности шеи сбоку от гортани. Затем накладывают давящую повязку, под которую на поврежденную артерию подкладывают плотный валик из бинта, салфеток или ваты.

Подключичную артерию 4 прижимают к первому ребру в ямке над ключицей при кровоточащей ране в области плечевого сустава, верхней трети плеча или в подмышечной впадине.

При расположении раны в области средней или нижней трети плеча прижимают плечевую артерию 5 к головке плечевой кости, для чего, опираясь большим пальцем на верхнюю поверхность плечевого сустава, остальными сдавливают артерию.

Плечевую артерию 6 прижимают к плечевой кости с внутренней стороны плеча сбоку от двуглавой мышцы.

Лучевую артерию 7 прижимают к подлежащей кости в области запястья у большого пальца при повреждении артерий кисти.

Бедренную артерию 8 прижимают в паховой области к лобковой кости путем надавливания сжатым кулаком (это делают при повреждении бедренной артерии в средней и нижней трети). При артериальном кровотечении из раны, расположенной в области голени или стопы, прижимают подколенную артерию 9 в области подколенной ямки, для чего большие пальцы кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными прижимают артерию к кости.

На стопе можно прижать к подлежащим костям артерии тыла стопы 10, затем наложить давящую повязку на стопу, а при сильных артериальных кровотечениях — жгут на область голени.

Прижав сосуд пальцами, надо быстро наложить, где это возможно, жгут или закрутку и стерильную повязку на рану.

Рис. 1. Точки пальцевого прижатия остановки кровотечения

Наложение жгута (закрутки) — основной способ временной остановки кровотечения при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. Жгут накладывают на бедро, голень, плечо и предплечье выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Жгут накладывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. При слишком сильном сдавливании тканей в большей степени травмируются нервные стволы конечности. Если жгут наложен недостаточно туго, артериальное кровотечение усиливается, так как сдавливаются только вены, по которым осуществляется отток крови из конечности. Значительно снижает такие недостатки использование жгутов системы Бубнова. Правильность наложения жгута контролируется отсутствием пульса на периферическом сосуде.

Время наложения жгута с указанием даты, часа и минуты отмечают в записке, которую подкладывают под ход жгута так, чтобы она была хорошо видна. Конечность, перетянутую жгутом, тепло укрывают, особенно в зимнее время, но не обкладывают грелками. Пораженному вводят обезболивающее средство с помощью шприц-тюбика.

Шприц-тюбик (рис. 2) предназначен для одноразового введения лекарств внутримышечно или подкожно при первой медицинской помощи и состоит из полиэтиленового корпуса, инъекционной иглы и защитного колпачка.

Для введения противоболевого средства правой рукой берут шприц-тюбик за корпус, левой — за ребристый ободок канюли, корпус поворачивают до упора. Снимают колпачок, защищающий иглу, не касаясь иглы руками, вкалывают ее в мягкие ткани верхней трети наружной поверхности бедра (в наружный верхний квадрант ягодицы, верхней трети плеча сзади). Сильно сжимая пальцами корпус шприц-тюбика, выдавливают содержимое и, не разжимая пальцев, извлекают иглу. Использованный шприц-тюбик прикалывают к одежде пораженного на груди, что на последующих этапах эвакуации указывает на введение ему противоболевого средства.

Жгут на конечности следует держать не более 2 ч во избежание омертвения конечности ниже места наложения жгута. Когда с момента его наложения прошло 2 ч, надо выполнить пальцевое прижатие артерии, контролируя пульс, медленно ослабить жгут на 5 — 10 мин и затем снова наложить его немного выше предыдущего места. Такое временное снятие жгута повторяют через каждый час, пока пораженному не будет оказана хирургическая помощь, при этом каждый раз делают отметку в записке. Если жгут трубчатый без цепочки и крючка на концах, его концы завязывают в узел.

При отсутствии жгута артериальное кровотечение может быть остановлено наложением закрутки (рис. 3) или путем максимального сгибания конечности и ее фиксации в этом положении.

Рис. 2. а — общий вид: 1 — корпус; 2 — канюли с иглой; 3 — защитный колпачок; б — использование: 1 — прокалывание мембраны в корпусе с поворотом канюли до упора; 2 -снимание колпачка с иглы; 3 — положение при вкалывании иглы

Рис. 3. Последовательность действий при остановке артериального кровотечения закруткой

Для остановки кровотечения с помощью закрутки используют веревку, скрученный платок, полоски ткани. Импровизированным жгутом может служить брючный ремень, который складывают в виде двойной петли, одевают на конечность и затягивают.

Для временной остановки наружного венозного и капиллярного кровотечений накладывают на рану давящую стерильную повязку (закрывают ее стерильными салфетками или бинтом в три-четыре слоя, сверху кладут гигроскопическую вату и туго закрепляют бинтом) и придают поврежденной части тела приподнятое положение по отношению к туловищу. В некоторых случаях временная остановка венозного и капиллярного кровотечений может стать и окончательной.

Окончательная остановка артериального, а в ряде случаев и венозного кровотечений проводится при хирургической обработке ран.

При внутренних кровотечениях на предполагаемую область кладут пузырь со льдом, пораженного немедленно доставляют в лечебное учреждение.

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

возникает при повреждении стенок вен.

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений.

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

является следствием повреждения мельчайших кровеносных сосудов (капилляров).

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или отбеленную ткань.

Источник

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Кровь представляет собой биологическую ткань, обеспечивающую нормальное существование организма. Количество крови у мужчин в среднем около 5 л, у женщин – 4,5 л; 55% объема крови составляет плазма, 45% – кровяные клетки, так называемые форменные элементы (эритроциты, лейкоциты и др.).

Кровь в организме человека выполняет сложные и многообразные функции. Она снабжает ткани и органы кислородом, питательными компонентами, уносит образующиеся в них углекислоту и продукты обмена, доставляет их к почкам и коже, через которые эти токсические вещества удаляются из организма. Жизненная, вегетативная, функция крови заключается в непрерывном поддержании постоянства внутренней среды организма, доставке тканям необходимых им гормонов, ферментов, витаминов, минеральных солей и энергетических веществ.

Организм человека без особых последствий переносит утрату только 500 мл крови. Истечение 1000 мл крови уже становится опасным, а потеря более 1000 мл крови угрожает жизни человека. Если утрачено более 2000 мл крови, сохранить жизнь обескровленному можно лишь при условия немедленного и быстрого восполнения кровопотери. Кровотечение из крупного артериального сосуда может привести к смерти уже через несколько минут. Поэтому любое кровотечение должно быть по возможности скоро и надежно остановлено. Необходимо учитывать, что дети и лица преклонного возраста, старше 70 – 75 лет, плохо переносят и сравнительно малую потерю крови.

Кровотечение наступает в результате нарушения целости различных кровеносных сосудов вследствие ранения, заболевания. Скорость истечения крови и интенсивность его зависят от характера и величины сосуда, особенностей его повреждения. Кровотечения бывают нередко при гипертонической, язвенной, лучевой и некоторых других болезнях. Эти нетравматические кровотечения происходят из носа, рта, заднего прохода. Излившаяся кровь может скопиться в грудной полости, органах живота.

В зависимости от вида поврежденного сосуда разлив чают артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение.

Наиболее опасно артериальное кровотечение

. Оно возникает при повреждении артериального сосуда, изливающаяся при этом кровь ярко-красного цвета и выбивается из раны сильной пульсирующей струей (иногда фонтаном).

При венозном кровотечении

кровь темно-красная, течет медленно, непрерывно. Венозное кровотечение менее интенсивное, чем артериальное, и поэтому реже носит угрожающий характер, однако при ранении вен шеи и грудной клетки имеется другая (нередко смертельная) опасность: вследствие отрицательного давления в этих венах в них в момент вдоха поступает воздух; воздушный пузырь (эмбол) может вызвать закупорку просвета кровеносного сосуда – воздушную эмболию и стать причиной молниеносной смерти.

Капиллярное кровотечение

наступает при повреждениях сосудов малого калибра, при неглубоких, но обширных ранах. Капиллярная кровь имеет алый цвет,сочится равномерно со всей поверхности поврежденной ткани.

Паренхиматозное кровотечение

наблюдается при повреждениях внутренних органов – печени, почек, селезенки и т. д. По существу это как бы вмешанное кровотечение из артерий, вей и капилляров. При этом кровь истекает обильно и непрерывно из всей раневой поверхности органа.

Кровотечение бывает наружным

(из ран или естественных отверстий тела) и внутренним

(кровь скапливается в полостях тела – черепе, груди, животе или каком-либо органе).

Внутреннее кровотечение, если оно обильно, может стать угрожающим, так как его начало и интенсивность зачастую трудно определить, диагностировать, а поэтому необходимая помощь может запоздать.

При любом кровотечении оказывающий помощь должен действовать быстро, решительно и осторожно. Его задача состоит в том, чтобы как можно скорее, проще и надежнее остановить кровотечение, не усугубив при этом состояния пострадавшего.

Первая помощь при наружном кровотечении: необходимо придать кровоточащей части тела возвышенное положение, наложить давящую повязку или жгут (выше места повреждения); при небольшом артериальном кровотечении достаточно применить плотную давящую повязку. Если это кровотечение обильное (алая кровь бьет непрерывной и сильной струей), нужно без промедления наложить кровоостанавливающий жгут (рис. 1).

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей.

2. При кровотечении из артерий верхней конечности жгут лучше расположить на верхней трети плеча; при кровотечении из артерий нижней конечности – на средней трети бедра.

3. Жгут накладывают на приподнятую конечность; подводят под место предполагаемого наложения, энергично растягивают (если он резиновый) и, подложив под него мягкую прокладку (бинт, одежду и др.), накручивают несколько раз (до полной остановки кровотечения) так, чтобы витки ложились вплотную один к другому и чтобы между ними не попали складки кожи. Концы жгута надежно завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка.

4. Жгут должен быть наложен туго, но при этом не следует излишне сильно сдавливать ткани конечности, так как возможны очень тяжелые осложнения; к жгуту обязательно прикрепляется лист бумаги (картона) с указанием времени его наложения.

5. Нельзя держать жгут на конечности более 1½ ч.

Правильно примененный жгут остановит любое кровотечение из поврежденных сосудов конечности, а неумелые действия при наложении жгута могут стать причиной невритов, параличей, омертвения тканей, гангрены. Поэтому жгут нужно применять только тогда, когда нет другого быстрого и надежного способа остановить угрожающее жизни артериальное кровотечение. При этом прокладка под жгутом должна быть действительно защитной, мягкой и плотной, а жгут не должен сдавливать конечность больше указанного в правилах времени.

Венозное и капиллярное кровотечение из сосудов конечности можно остановить посредством давящей повязки. Наложив такую повязку, следует придать конечности возвышенное положение.

Для остановки кровотечения используют также способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда в типичном месте (рис. 2). Лучше всего, если удается прижать этот сосуд к кости.

При угрожающем жизни кровотечении, если нельзя использовать жгут, нужно накрыть рану стерильной салфеткой, затем введенными в нее пальцами прижать кровоточащий сосуд. Однако нужно помнить, что безопаснее метод прижатия сосуда не в самой ране, а вне ее.

При артериальном кровотечении сосуд сдавливают выше места его повреждения, а при кровотечении из вены – ниже раны. Для этого нужно знать схему магистральных артериальных сосудов и места их пальцевого прижатия (рис. 3).

Итак, при кровотечении из сосудов височной области височную артерию прижимают впереди мочки уха к скуловой кости. При сильном кровотечении из ран головы, лица, языка сдавливают сонную артерию, прижимая этот сосуд на шее к позвоночнику.

Итак, при кровотечении из сосудов височной области височную артерию прижимают впереди мочки уха к скуловой кости. При сильном кровотечении из ран головы, лица, языка сдавливают сонную артерию, прижимая этот сосуд на шее к позвоночнику.

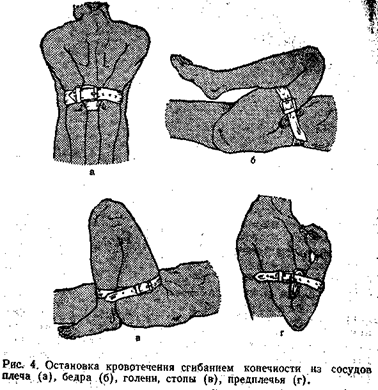

Для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей можно использовать метод максимального сгибания конечности в суставах (рис. 4). При кровотечении из сосудов плеча руку заводят за спину и фиксируют ее повязкой. Если кровоточат сосуды предплечья, руку сгибают в локтевом суставе. При кровотечении из ран голени или стопы ногу сгибают максимально в коленном суставе и, придав конечности такое положение, ее надежно прибинтовывают.

Если кровотечение обильно, а источник его неизвестен, – спешите вызвать врача для спасения жизни больного.

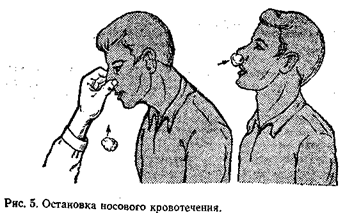

При кровотечении из носа

пострадавшего нужно усадить так, чтобы голова находилась в вертикальном положении или была слегка отклонена назад; сжать нос на 2 – 3 мин; ввести в передний его отдел тампон, смоченный 3% раствором перекиси водорода; положить на область носа холодную примочку. Больному не рекомендуется дышать носом и сморкаться (рис. 5).

При кровотечении после удаления зуба

больной должен прижать кровоточащее место небольшим стерильным тампоном из ваты или марли и крепко сжать челюсти.

При кровотечении из уха

При кровотечении из уха

слуховой проход тампонировать нельзя. Следует срочно выяснить причину кровотечения. Если его источником не является поверхностная рана, необходимо безотлагательно вызвать “скорую помощь”, так как кровотечение из уха может быть следствием тяжелого повреждения черепа и мозга. Поверхностную рану следует обработать спиртовым раствором йода и закрыть чистой повязкой.

Кровотечение из легкого

Кровотечение из легкого

возникает при повреждении его кровеносных сосудов вследствие травмы или болезни (туберкулез, опухоль и др.). Кровь у больного выделяется в основном при кашле. Необходимо придать ему удобное, полусидячее положение, на грудь положить пузырь со льдом или холодной водой, срочно вызвать врача.

Кровавая рвота

наблюдается при травматических повреждениях пищевода, желудка или при их заболеваниях (язвы опухоли, патология сосудов), Первая помощь заключается в предоставлении больному покоя. Его укладывают в постель, на живот кладут пузырь со льдом, снегом или холодной водой. Больного нельзя кормить и поить. Необходимо срочно вызвать “скорую помощь”.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА

Остановка сердца – самая частая непосредственная причина смерти. Она может наступить внезапно среди “полного благополучия”, казалось бы, у вполне здорового человека, или стать следствием заболеваний и повреждений сердца.

Каковы основные причины остановки сердца? Чаще всего – нарушения коронарного кровообращения (стенокардия, расстройства сердечного ритма, инфаркт миокарда), возникающие после эмоционального или физического напряжения. Остановка сердца нередко наступает при тяжелых нарушениях дыхания, массивной кровопотере, шоке, механической, электрической и ожоговой травме, отравлениях, аллергической реакции.

При остановке сердца прекращается кровообращение в жизненно важных центрах головного мозга, что вызывает быструю потерю сознания, остановку дыхания. Короткий период времени (не более 5 мин) после остановки кровообращения и дыхания, в который еще возможно восстановление жизненно важных функций организма, известен как период клинической смерти. Начатая в это время реанимация (мероприятий по оживлению) может привести к полному восстановлению всех функций организма, включая сознание, Напротив, по истечении этого периода реанимационные мероприятия могут восстановить сердечную деятельность, дыхание, но не восстановят функцию клеток коры головного мозга – сознание, В этих случаях наступает “смерть мозга”, социальная смерть. При стойкой и необратимой утрате функций организма говорят о наступлении биологической смерти.

Важнейшим условием успешного оживления организма является своевременное выяснение признаков расстройства кровообращения и клинической смерти. Каковы же основные признаки остановки сердца? Следует запомнить пять признаков: отсутствие пульса на сонной артерии, потеря сознания, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, остановка дыхания, синюшный или серо-пепельный цвет лица.

Остановимся на краткой характеристике каждого из этих признаков.

Отсутствие пульса на сонной артерии

определяется указательным и средним пальцами на расстоянии 2 – 3 см в сторону от выступающего на шее щитовидного хряща. Этот симптом расценивается как признак “катастрофы”.

Потеря сознания

при остановке сердца наступает через 4 – 5 с и определяется по отсутствию реакции пострадавшего на звуковой или тактильный раздражитель (оклик, похлопывание по щеке).

Расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет

выявляются путем открытия верхнего века и освещения глаза. Если зрачок значительно расширен (во всю радужку) и не суживается на свет, тоэтот признак является всегда тревожным и служит сигналом к началу сердечно-легочной реанимации.

Остановку дыхания

легко заметить по отсутствию дыхательных движений грудной клетки или диафрагмы.

Синюшный или серо-пепельный цвет лица

– важный признак глубокого расстройства кровообращения, приковывает внимание окружающих к пострадавшему, воспринимается как сигнал опасности и необходимости оказания неотложной помощи.

Успех оживления организма зависит не только от быстроты распознавания остановки кровообращения, но и от быстроты, а также последовательности приемов оживления. Последовательность приемов оживления соответствует “азбуке” оживления и производится всегда в следующем порядке:

A – освободить дыхательные пути от слизи и инородных тел;

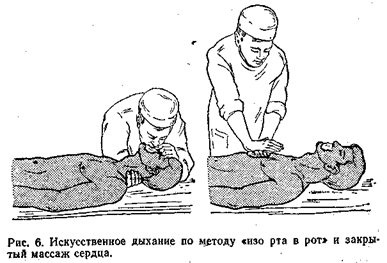

B – начать искусственную вентиляцию легких (искусственное дыхание) по способу “изо рта в рот” или “изо рта в нос”;

C – восстановить кровообращение путем наружного массажа сердца.

При клинической смерти все действия по оживлению Должны начинаться с обеспечения проходимости дыхательных путей. Для этого необходимо отогнуть голову больного назад, открыть, осмотреть, очистить от инородных тел и осушить его рот, затем накрыть рот салфеткой или носовым платком, в быстром темпе сделать 3 – 5вдуваний в легкие, нанести короткий удар ребром ладони или кулаком с расстояния 20 – 30 см по грудине (кость, расположенная посредине грудной клетки спереди). Если через 6 с пульс не восстановится, то следует приступить к наружному массажу сердца, чередуя его с искусственным дыханием.

ТЕХНИКА НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА

Сердце располагается в грудной полости между двумя костными образованиями: телами позвонков сзади и грудиной спереди. При сжатии грудной клетки в горизонтальном положении тела на глубину 4 – 5 см сердце сдавливается, выполняя при этом свою насосную функцию: оно выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сжатии грудной клетки и присасывает венозную кровь при ее расправлении. Эффективность наружного массажа сердца доказана давно. В настоящее время этот метод общепризнан.

При проведении наружного массажа сердца пострадавшего укладывают на спину на жесткое и ровное ocнованне (пол, земля). Оказывающий помощь занимает позицию сбоку от больного, нащупывает в подложечной области конец грудины, и на расстоянии 2 поперечно расположенных пальцев по направлению вверх по средней линии накладывает ладонь кисти наиболее широкой ее частью. Вторую ладонь кладет крестообразно сверху. Не сгибая рук, производит сильное надавливание на грудину по направлению к позвоночнику на глубину 4 – 5 см и через небольшую паузу отпускает, не отрывая рук от поверхности грудной клетки. Необходимо повторять эти движения с частотой не менее 60 в 1 мин (1 сдавливание в 1 с), поскольку более редкие воздействия не обеспечивают достаточного кровообращения. Сжимать грудную клетку следует энергично под дозированным давлением, чтобы вызвать пульсовую волну в сонной артерии. При проведении массажа у взрослых необходимо применять не только силу рук, но и надавливать всем корпусом тела. У детей старше 5 лет наружный массаж сердца производят одной рукой, у грудных детей и новорожденных – кончиками указательного и, среднего пальцев. Частота сдавливаний 100 – 110 в 1мин.

Об эффективности массажа судят по изменению окраски кожных покровов лица, появлению пульса на сонной артерии, сужению зрачков. Прекращать наружный массаж сердца можно через каждые 2 мин лишь на 3 –

5 с, чтобы убедиться в восстановлении сердечной деятельности. Если после прекращения массажа пульс не определяется, а зрачки снова расширяются, массаж должен быть продолжен.

Практика показывает, что наружный массаж сердца даже при остановке сердечной деятельности восстанавливает кровообращение в жизненно важных органах (головном мозге, сердце). Однако эффективность такого массажа обеспечивается лишь в сочетании с искусственным дыханием. Предложены следующие оптимальные сочетания частоты искусственного дыхания и массажа сердца в зависимости от числа лиц, оказывающих помощь.

Если помощь оказывает 1 человек (рис. 6), то соотношение производимых манипуляций должно быть 2; 15. На каждые 2 быстрых вдувания воздуха в легкие должно приходиться 15 массажных сдавливаний грудины.

Оказывающий помощь занимает по отношению к больному наиболее удобную позицию, которая позволяет выполнять и тот и другой приемы оживления, не меняя своего положения. Под плечи больного следует положить валик из свернутой одежды, чтобы голова была запрокинута, а дыхательные пути открыты.

Если помощь оказывают 2 человека (рис. 7), то соотношение приемов должно быть 1:5. Один проводит наружный массаж сердца, другой – искусственное дыхание после каждого 5-го сдавливания грудины, в момент расправления грудной клетки. Если сердечная деятельность восстановилась, пульс стал отчетливым, лицо порозовело, массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. При появлении у пострадавшего полноценного дыхания следует установить за ним постоянное наблюдение (до восстановления сознания). Следует помнить, что при отсутствии сознания возможны повторные расстройства дыхания вследствие западения языка и нижней челюсти.

Вопрос о прекращении реанимационных мероприятий в случае их неэффективности должен решить врач, вызванный на место происшествия, или сам оказывающий помощь с учетом точного определения времени остановки сердца и продолжительности реанимации, не превышающей пределов возможного оживления (до появления явных признаков смерти).

Как повысить эффективность реанимационных мероприятий?

Наблюдения показывают, что обучающие первой помощи часто не полностью показывают прием максимального разгибания головы, не обеспечивают свободной проходимости дыхательных путей. Если при оказании помощи будет допущена эта ошибка, вдуваемый воздух может попасть в желудок, и применяемый прием не даст нужного эффекта.

Вдувая воздух не всегда можно достичь герметичности при охвате рта или носа пострадавшего, и часть объема вдуваемого воздуха теряется, выходит наружу. Поэтому охват окружности рта или носа при вдувании воздуха должен быть полным.

При проведении наружного массажа сердца следует правильно выбрать место наложения ладони на грудину. Смещение компрессии (сдавливаний) вверх нередко приводит к перелому грудины, вниз – к разрыву желудка, вниз и вправо – к повреждению печени, вниз и влево – к повреждению селезенки, влево или вправо от грудины – к перелому ребер.

При оказании помощи двумя лицами проведение наружного массажа сердца и искусственного дыхания должно осуществляться синхронно, чтобы вдувание воздуха в легкие производилось в момент расслабления грудной клетки.

Производя наружный массаж сердца, следует вести наблюдение за динамикой признаков жизни, в особенности за пульсом на сонной артерии и величиной зрачков.

Таким образом, своевременно начатые искусственное дыхание и наружный массаж сердца могут не только восстановить сердечную деятельность и другие временно утраченные функции организма, но и продлить жизнь человека. В настоящее время накопилось немало примеров успешной сердечно-легочной реанимации, когда спасенные люди вновь обрели способность радоваться жизни.

Источник