Пупочное кровотечение мкб 10

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Лечение

- Диагностика

- Прогноз

- Профилактика

Названия

P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него.

P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него

Синонимы диагноза

Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него, омфалит.

Описание

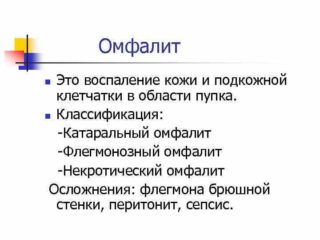

Омфалит. Инфекция пуповинного остатка и пупочной ранки, приводящая к воспалению кожи и подкожной клетчатки, нарушению процессов эпителизации. Омфалит сопровождается серозной или гнойной экссудацией, гиперемией и инфильтрацией пупочного кольца, повышенной температурой и признаками интоксикации; в тяжелых случаях омфалит осложняется флегмоной, перитонитом и пупочным сепсисом. Диагностика омфалита заключается в осмотре ребенка детским специалистом, проведении УЗИ мягких тканей и органов брюшной полости, посева отделяемого из пупочной ранки. Лечение омфалита включает местную обработку пупка антисептиками, перевязки, антибиотикотерапию, физиотерапию (УФО, УВЧ), по показаниям – хирургическое лечение.

P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него

Дополнительные факты

Омфалит – заболевание новорожденных, характеризующееся воспалением кожи и подкожной клетчатки в области пупочной ранки. Гнойно-септические заболевания кожи являются преобладающими в период новорожденности. Среди них встречаются стрептодермии и стафилодермиии (везикулопустулез, эпидемическая пузырчатка новорожденных, эксфолиативный дерматит новорожденных). В структуре неонатальной патологии омфалит занимает одно из ведущих мест по распространенности и практической значимости. Опасность омфалита у детей заключается в возможном распространении и генерализации инфекции с развитием артериита или флебита пупочных сосудов, флегмоны, перитонита, сепсиса.

Причины

Развитие омфалита связано с попаданием инфекции через культю пуповины или незажившую пупочную ранку. Это может произойти в случае пренебрежения гигиеническими нормами и правилами ухода за новорожденным и обработкой пупочной раны, наличии пеленочного дерматита или других инфекционных заболеваний кожи у новорожденного (пиодермии, фолликулита). В редких случаях инфицирование возможно во время лигирования пупочного канатика, однако чаще заражение происходит между 2-ми и 12-ми сутками жизни.

Риск развития омфалита повышен у недоношенных детей, рожденных от преждевременных или патологически протекавших родов, внебольничных (в т. Домашних) родов, детей с внутриутробными инфекциями, гипоксией, врожденными аномалиями (неполным пупочным, желточным или мочевым свищом).

Возбудителями омфалита чаще всего оказываются стафилококки, стрептококки, примерно в 30% случаев — грамотрицательные микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла и тд ). Источником инфекции могут выступать кожные покровы младенца, загрязненные мочой, испражнениями, гноеродной флорой; предметы ухода, руки ухаживающего персонала (медицинских работников, родителей) и тд.

Классификация

По причинам возникновения омфалит может быть первичным (при инфицировании пупочной ранки) или вторичным (в случае присоединения инфекции на фоне имеющихся врожденных аномалий — свищей). Вторичный омфалит у ребенка развивается в более поздние сроки и протекает более длительно.

По характеру и степени воспалительных изменений в области пупка различают катаральный или простой омфалит («мокнущий пупок»), флегмонозный и гангренозный (некротический) омфалит.

В спектре рассмотрения клинического течения омфалита заболевание может представлять практический интерес для педиатрии, детской хирургии, детской дерматологии, детской урологии.

Симптомы

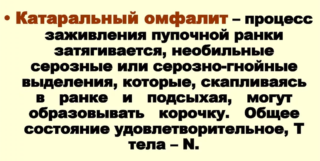

Наиболее частая и прогностически благоприятная форма заболевания — катаральный омфалит. Обычно самостоятельное отпадение пуповинного остатка у новорожденного происходит на первой-второй неделе жизни. На его месте образуется рыхлая кровянистая корочка; окончательная эпителизация пупочной ранки при должном уходе отмечается к 10-15 дню жизни. В случае развития локального воспаления пупочная ранка не затягивается, из нее начинает выделяться скудный секрет серозного, серозно-геморрагического или серозно-гнойного характера. Ранка периодически затягивается корочками, однако после их отторжения дефект не эпителизируется. Пупочное кольцо гиперемировано и отечно. При длительном мокнутии (в течение 2-х и более недель) может происходить избыточное разрастание грануляций с формированием на дне пупочной ранки грибовидного выпячивания – фунгуса пупка, который еще более затрудняет заживление. Общее состояние новорожденного (аппетит, физиологические отправления, сон, прибавка в массе) при простой форме омфалита обычно не нарушено; иногда отмечается субфебрилитет.

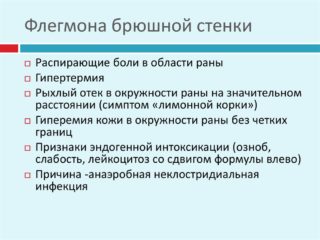

Флегмонозный омфалит характеризуется распространением воспаления на окружающие ткани и обычно является продолжением «мокнущего пупка». Кожа вокруг пупка гиперемирована, подкожная клетчатка отечна и возвышается над поверхностью живота. Рисунок венозной сети на передней брюшной стенке усилен, наличие красных полос свидетельствует о присоединении лимфангита.

Кроме мокнутия пупочной ранки, отмечается пиорея – истечение гнойного отделяемого и выделение гноя при надавливании на околопупочную область. Возможно образование на дне пупочной ямки язвочки, покрытой гнойным налетом. При флегмонозном омфалите состояние младенца ухудшается: температура тела повышается до 38°С, выражены признаки интоксикации (вялость, плохой аппетит, срыгивания, диспепсия), замедляется нарастание массы тела. У недоношенных детей локальные изменения при омфалите могут быть выражены минимально, зато на первый план обычно выходят общие проявления, молниеносно развиваются осложнения.

Некротический омфалит встречается редко, обычно у ослабленных детей (с иммунодефицитом, гипотрофией ). При этом расплавление клетчатки распространяется в глубину. В области пупка кожа приобретает темно-багровый, синюшный оттенок. При некротическом омфалите воспаление практически всегда переходит на пупочные сосуды. В некоторых случаях могут некротизироваться все слои передней брюшной стенки с развитием контактного перитонита. Гангренозный омфалит имеет наиболее тяжелое течение: температура тела может снижаться до 36°С, ребенок истощен, заторможен, не реагирует на окружающие раздражители.

Лечение

Обычно для распознавания омфалита достаточно осмотра ребенка неонатологом, педиатром или детским хирургом. Для определения возбудителя бактериальной инфекции и подбора антибактериальной терапии проводится бакпосев отделяемого пупочной ранки на флору с чувствительностью.

Для исключения осложнений омфалита (флегмоны брюшной стенки, абсцессов брюшной полости, перитонита) ребенку показано проведение УЗИ мягких тканей, УЗИ брюшной полости, обзорной рентгенографии брюшной полости. В обязательном порядке ребенка с омфалитом должен осмотреть детский хирург.

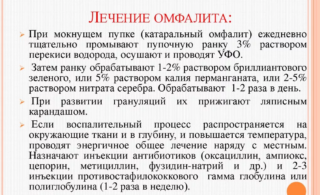

При назначении лечения омфалита учитывается его форма и общее состояние новорожденного. В амбулаторных условиях под контролем педиатра возможно лечение только катарального омфалита; в остальных случаях показана госпитализация новорожденного.

При простом омфалите производится местная обработка мокнущей пупочной ранки 3-4 раза в день вначале перекисью водорода, затем водными или спиртовыми растворами антисептиков – фурацилина, диоксидина, хлорофиллипта, бриллиантовой зелени. Все манипуляции (обработка, просушивание пупочной ранки) проводятся отдельными ватными палочками или тампонами. Применяется физиотерапевтическое лечение – УФО, СВЧ, УВЧ-терапия, гелий-неоновый лазер. При разрастании фунгуса осуществляется его прижигание нитратом серебра. В период лечения омфалита купание ребенка производится в слабом растворе калия перманганата.

При флегмонозной форме омфалита, кроме выше перечисленных мероприятий, на область воспаления накладываются повязки с антибактериальными и антисептическими мазями (бацитрацин/полимиксин B, Вишневского), производится обкалывание очага антибиотиками, назначаются системные антибактериальные препараты и инфузионная терапия, вводится противостафилококковый иммуноглобулин. При формировании гнойника прибегают к его хирургическому вскрытию.

Диагностика

При развитии некротического омфалита производится иссечение некротизированных тканей, осуществляются перевязки, проводится активное общее лечение (антибиотики, витаминотерапия, переливания плазмы, физиотерапия и пр. ).

Прогноз

Катаральный омфалит легко поддается лечению и обычно заканчивается выздоровлением. Прогноз флегмонозного и некротического омфалита зависит от адекватности и сроков начала лечения, присоединения вторичных осложнений и состояния ребенка. При генерализованных септических осложнениях возможен летальный исход.

Профилактика

Профилактика омфалита предполагает соблюдение асептики при обработке пуповины, ежедневном уходе за пупочной ранкой, соблюдение гигиены ухаживающим персоналом. Категорически недопустимо насильственно срывать корочки с пупочной ранки, закрывать ее повязкой или подгузником, заклеивать лейкопластырем, поскольку это провоцирует мокнутие и инфицирование. В случае покраснения пупочной ранки, появления отечности и отделяемого следует незамедлительно проконсультироваться у педиатра.

Источник

Рубрика МКБ-10: P38

МКБ-10 / P00-P96 КЛАСС XVI Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде / P35-P39 Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

Определение и общие сведения[править]

Омфалит — острое воспаление кожи и подкожной клетчатки в области пупочной ранки, реже в процесс бывают вовлечены пупочные сосуды.

Локализация — дно пупочной ранки, кожа параумбиликальной области, пупочные сосуды.

Этиология и патогенез[править]

Возбудителем инфекции чаще бывает золотистый стафилококк.

Длительное мокнутие пупочной ранки ведёт к образованию избыточных грануляций, что в свою очередь затрудняет эпителизацию. Инфекция легче проникает через пупочную ранку, если не соблюдается гигиенический режим ухода за ребёнком. Омфалит может осложняться развитием гнойных метастатических очагов.

Клинические проявления[править]

Различают катаральную, флегмонозную и некротическую формы омфалита.

• Катаральная форма проявляется длительным заживлением пупочной ранки с серозным или серозно-гнойным отделяемым. Общее состояние ребёнка не нарушается. Периодически ранка покрывается коркой; грануляции могут разрастаться избыточно (продуктивное воспаление), образуя выпячивание грибовидной формы (фунгус пупка).

• Флегмонозная форма характеризуется распространением воспаления на окружающие ткани. Кожа в окружности пупка гиперемирована, инфильтрирована. Пупочная ранка представляет собой язву, покрытую фибринозными наложениями, окружённую плотным кожным валиком. При надавливании на околопупочную область из ранки выделяется гной. Общее состояние ухудшается, нарастает интоксикация, повышается температура тела.

• Осложнённое течение омфалита переходит в флегмону передней брюшной стенки. Кожа и подкожная клетчатка некротизируются. Процесс может охватывать все слои мягких тканей и вызывать перитонит.

Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него: Диагностика[править]

При местных формах диагностика не вызывает затруднения, основывается на характерной клинической картине. В случае осложнённой формы преобладают симптомы интоксикации и перитонита.

Дифференциальный диагноз[править]

Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него: Лечение[править]

Лечение зависит от формы омфалита.

• При катаральной форме промывают пупочную ранку раствором водорода пероксида с последующим смазыванием 5% раствором калия перманганата или раствором бриллиантового зелёного. Фунгус прижигают нитратом серебра, назначают ванны с раствором калия перманганата.

• При появлении гнойного отделяемого используют повязки с гипертоническим раствором, полуспиртовые и мазевые повязки.

• При некротической форме омфалита иссекают некротические ткани до границы со здоровой кожей. Затем накладывают мазевые повязки до полного заживления. Общее лечение включает назначение антибактериальной, дезинтоксикационной и иммунокорригирующей терапии.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Детская хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406793.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

В первые дни после рождения особое внимание уделяется обработке околопупочной зоны, ведь пуповина должна правильно заживать, будучи защищенной от инфекций и других патологических процессов. Но большое количество новорожденных сталкивается с таким нарушением, как омфалит. Заболевание внесено в реестр и по МКБ 10 имеет код Р38 – омфалит новорожденного с кровотечением или без него.

Причины заболевания

Основная причина омфалита — нарушение правил обработки пупочной ранки

Главный фактор, провоцирующий воспаление пупка, — это бактериальное заражение. Оно вызвано стрептококками или стафилококками, но в некоторых случаях возбудитель может быть другим. Спровоцировать заражение могут такие факторы:

- пренебрежение личной гигиеной родителей и ребенка;

- неправильная обработка ранки – грязные руки, нестерильные инструменты;

- использование подгузников с неподходящим пояском, а также длительное их ношение;

- заражение от больного члена семьи.

Пупочная ранка заживает в течение 3-5 дней, но после ее отпадания область остается малозащищенной еще в течение 2-4 недель. В течение этого времени необходимо уделять особое внимание здоровью малыша.

Формы омфалита у детей и их признаки

Омфалит бывает первичным и вторичным – первый развивается при инфицировании ранки, второй чаще обнаруживается при наличии аномалий развития. Также патологию делят на виды по форме течения:

Омфалит бывает первичным и вторичным – первый развивается при инфицировании ранки, второй чаще обнаруживается при наличии аномалий развития. Также патологию делят на виды по форме течения:

- Простая патология. Протекает без гнойных процессов, если лечение начато вовремя. При этом наблюдается небольшое покраснение, выделение сукровицы. Однако консультация врача все-таки требуется.

- Катаральная форма. Серозный омфалит, при котором ухудшается эпителизация тканей пупка, появляется сероватая жидкость. Пупочное кольцо становится отечным, краснеет, может повыситься его температура. Пупочная ранка не заживает, как положено. При этом ребенок может быть спокойным, с нормальным аппетитом. Если не обратиться к врачу, в течение нескольких дней патология может принять сложную форму.

- Гнойный омфалит у новорожденных. Развивается при неправильной терапии или полном ее отсутствии, может осложняться сепсисом, если не последует врачебная помощь. Постепенно увеличивается гиперемия и площадь отека, поражаются лимфатические сосуды, а также возникает неприятный запах с гнойными выделениями. При гнойной патологии пупок может выступать над телом, формируя конус. Ребенок испытывает сильный дискомфорт, что выражается отказом от еды и постоянным плачем. Если нарушение не лечить, в процесс вовлекутся артерии.

- Гангренозный омфалит. Самая редкая форма болезни у детей, которая встречается только при запущенных формах флегмонозного или гнойного заболевания. Нередко такая форма встречается у детей, содержащихся в антисанитарных условиях. Окружность пупка становится бордовой или синей. Появляются признаки общей интоксикации, температура снижена до 36 градусов. Ребенок плохо реагирует на сигналы со стороны окружения.

Катаральная форма омфалита обнаруживается очень часто и лечится в дневном стационаре или дома, если за ребенком постоянно наблюдает врач. Очень важно поддерживать тщательную гигиену ребенка, а также мыть руки при взаимодействии с ним.

Катаральная форма омфалита обнаруживается очень часто и лечится в дневном стационаре или дома, если за ребенком постоянно наблюдает врач. Очень важно поддерживать тщательную гигиену ребенка, а также мыть руки при взаимодействии с ним.

Особое внимание уделяют обработке ранки при катальной форме – в нее нужно 4 раза в сутки капать перекись, очищать ватной палочкой и применять антисептик. Чаще всего назначают зеленку или настой календулы. Купают ребенка с омфалитом обязательно в водном растворе марганцовки.

Точно определить форму воспаления пупка у новорожденного может только доктор. Родители не должны самостоятельно лечить мокнущий пупок, а при появлении гноя необходимо сразу же обращаться к педиатру или вызывать скорую помощь.

Диагностика состояния малыша

Если у ребенка воспалился пупок, ему требуется комплексная врачебная диагностика, а не только осмотр педиатра на дому:

- клинический анализ мочи

- посев жидкости, если она выделяется из пупка;

- УЗИ брюшной полости;

- анализ мягких тканей при подозрении на флегмону.

Все эти методы диагностики очень важны – с их помощью определяют вовлеченность сосудов и других элементов организма в патологический процесс.

Тактика лечения омфалита у новорожденных

Начинать любую терапию необходимо в условиях стационара. Только после наблюдения врач принимает решение о переводе малыша на домашнее лечение. В тяжелых случаях терапию проводят в реанимации.

Начинать любую терапию необходимо в условиях стационара. Только после наблюдения врач принимает решение о переводе малыша на домашнее лечение. В тяжелых случаях терапию проводят в реанимации.

Цель лечения – устранение причины патологии, то есть бактериальных возбудителей. Также в методику терапии входит профилактика осложнений и коррекция опасных симптомов. Самое главное в этом – назначить правильные противомикробные вещества.

Для коррекции симптомов катарального, флегмонозного, гнойного омфалита у детей применяют антибиотики в течение минимум 7 дней. Максимально допустимое время лечения таким способом – 14 суток. Наиболее распространенные варианты лекарств:

- ампициллин – антибиотик широкого спектра, предотвращающий синтез бактерий;

- оксациллин – пенициллин, применяемый для лечения стафилококков;

- нетилмицин – используется для борьбы с грамотрицательными бактериями;

- клиндамицин – назначают в случаях, когда инфекция вызвана анаэробными бактериями, стрептококками, но против энтерококков может оказаться бессильным;

- ванкомицин – применяется против большинства бацилл и кокков грамположительного характера.

Дополнительно применяют такие симптоматические средства, как жаропонижающие препараты и инфузную терапию, устраняющую симптомы интоксикации. Мази при заболевании использовать неэффективно, так как они нарушают процесс заживления. Единственная мазь, разрешенная для устранения простой формы, — левомеколь, так как она способна вытягивать содержимое из пупка.

После того как острый процесс минует, доктора назначают физиотерапевтические процедуры и прием витаминов с целью быстрого восстановления и профилактики осложнений. Лечение травами новорожденных малышей противопоказано, так как воспаление ими невозможно купировать быстро.

Возможные последствия и осложнения омфалита

Если родители вовремя реагируют на патологию и применяют подходящую тактику лечения, рекомендованную доктором, осложнения не развиваются в подавляющем большинстве случаев. Однако встречаются ситуации, когда последствия настигают малышей:

Если родители вовремя реагируют на патологию и применяют подходящую тактику лечения, рекомендованную доктором, осложнения не развиваются в подавляющем большинстве случаев. Однако встречаются ситуации, когда последствия настигают малышей:

- При проникновении бактерий к кровотоку увеличивается количество поврежденных тканей, страдают здоровые волокна, развивается абсцесс, флегмона.

- В тяжелых формах появляется перитонит и фасцит с некротизацией тканей.

Развитие осложнений напрямую влияет на смертность от омфалита, которая также зависит от своевременности лечения. Терапия носит комплексный характер.

Не избежать хирургического вмешательства при появлении гнойного содержимого. Родители не должны отказываться от операции, так как первичная обработка позволяет устранить инфекцию путем санации и провести дренирование.

При некротическом фасците происходит отмирание тканей и мышц вокруг пупочной области, а также глубже в брюшной полости. Врач в этом случае должен устранить все мертвые ткани и промыть рану. В случае обширных поражений позже применяют кожные трансплантаты.

Основной прогноз при воспалении пупка благоприятный, если появились осложнения и их не устранили вовремя, смертность возрастает до 7-15%. В 4% новорожденные сталкиваются с сепсисом. Летальность при наличии сепсиса достигает 50% у недоношенных детей и 30-40% у доношенных.

Профилактика заболевания

Единственный эффективный способ профилактики омфалита у новорожденных детей – правильно организованный уход за ребенком, который проводится каждый день, а не по желанию родителей:

Единственный эффективный способ профилактики омфалита у новорожденных детей – правильно организованный уход за ребенком, который проводится каждый день, а не по желанию родителей:

- не следует слишком интенсивно вмешиваться в процесс заживления и обрабатывать рану чаще, чем советует доктор;

- желательно свести к минимуму количество врачей и близких, участвующих в уходе;

- нужно поддерживать чистоту и сухость пупка, поэтому запрещено долго купать ребенка и надевать белье, закрывающее ранку;

- купать малыша нужно, окуная в кипяченую воду, не растирая заживающую область.

При появлении любых неблагоприятных признаков и симптомов патологии нужно сразу же обращаться к педиатру.

Омфалит – распространенное заболевание среди новорожденных детей. Чем скорее его признаки обнаруживают и назначают лечение, тем быстрее наступит выздоровление.

Источник