Профилактика кровотечения и гипоксии плода в раннем послеродовом периоде

Оглавление темы «Слабость родовой деятельности. Первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Обезболивание родов в нашей стране.»: Профилактика внутриутробной гипоксии плода. Профилактика кровотечения.Для профилактики внутриутробной гипоксии плода вводят внутривенно 2 мл 1% раствора сигстнна. Периодически необходимо проводить вдыхание кислорода. Оптимальным режимом оксигенотерапии при гипоксии плода в первом периоде родов является использование смеси воздуха с 60% кислорода (длительность ингаляции 20-30 мин). Эффективность оксигенотерапни в родах повышается на фоне внутри-венного введения 10 мл 2,4% раствора эуфиллина с глюкозой, оказывающего спазмолитическое и общее сосудорасширяющее действие. Через 15-20 мин после введения эуфиллина следует начинать ингаляцию увлажненной воздушно-кислородной смеси. В последние годы в родах используют гипербарическую оксигенацию, которая способствует восстановлению газообмена, нормализации гемодинамики и микроциркуляции, улучшает функциональное состояние системы мать — плацента —плод, улучшает маточный кровоток, повышает интенсивность маточных сокращений, облегчает раскрытие шейки матки и укорачивает общую продолжительность родов.

При упорной слабости родовой деятельности, сочетающейся с другой патологией (тазовое предлежание, внутриутробное страдание плода, отягощенный акушерский анамнез, пожилой возраст роженицы, множественная миома матки и др.), и в отсутствие условий для родоразрешения через естественные родовые пути показана операция кесарева сечения. Для усиления родовой деятельности в первом периоде родов при мертвом или нежизнеспособном плоде наряду с медикаментозной терапией можно использовать постоянную тягу, приложенную к головке плода с помощью кожно — головных щипцов по Уилту — Иванову. Для профилактики кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах капельно внутривенно вводят 1 мл 0,02 % раствора метилэргометрина, разведенного в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида, или окситоцин (5 ЕД на 500 мл) после рождения плечиков плода. Широко применяется медленное внутривенное введение этих препаратов, разведенных в 10-20 мл 40% раствора глюкозы. — Также рекомендуем «Вторичная слабость родовой деятельности. Причины, клиническая картина вторичной слабости. Диагностика вторичной слабости родовой деятельности.» |

Источник

ЛЕКЦИЯ 8 КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕДОВОМ И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ

Причинами кровотечения в III периоде родов являются:

1) нарушение отделения и выделения последа из матки;

2) травмы мягких тканей родовых путей;

3) наследственные и приобретенные нарушения гемостаза.

Особую

роль в задержке отделения плаценты играют различные виды

патологического прикрепления плаценты к стенке матки: плотное

прикрепление (placenta adhaerens), полное или частичное (рис. 60), истинное приращение (placenta accreta), полное или частичное. Полное приращение плаценты встречается крайне редко.

Наиболее

часто встречается патологическое прикрепление плаценты, ее плотное

прикрепление, когда имеется патологическое изменение губчатого слоя

децидуальной оболочки, в котором при физиологических родах происходит

отделение плаценты от стенки матки. В результате воспалительных или

различных

Рис. 60. Частичное плотное прикрепление плаценты

Рис. 60. Частичное плотное прикрепление плаценты

дистрофических

изменений губчатый слой рубцово перерождается, изза чего разрыв тканей в

нем в III периоде родов невозможен, и плацента не отделяется.

В

некоторых случаях изменение децидуальной оболочки выражено значительно,

компактный слой неразвит, губчатый и базальный слои атрофируются, зона

фибриноидной дегенерации отсутствует. В таких условиях кателидоны (один

или более) плаценты непосредственно прилежат к мышечному слою матки (placenta accreta) или

иногда проникают в его толщу. При этом речь идет об истинном

приращении. В зависимости от степени врастания ворсин в мышечную

оболочку матки различают placenta increta, когда она прорастает мышечный слой, иplacenta percreta —

прорастание ворсинами всей толщи мышцы и серозного слоя матки.

Вероятность приращения плаценты повышается при расположении ее в области

послеоперационного рубца или в нижнем сегменте матки, а также при

пороках развития матки, новообразованиях матки.

Распознавание

форм патологического прикрепления плаценты возможно лишь при ручном

исследовании матки с целью отделения плаценты. При наличии плотного

прикрепления плаценты удается, как правило, рукой удалить все ее доли.

При истинном приращении плаценты невозможно отделить плаценту от стенки

матки без нарушения целостности матки. Нередко истинное приращение

плаценты устанавливают при патоморфологическом и гистологическом

исследовании матки.

Нарушение отделения и выделения

последа может обусловливаться местом прикрепления плаценты: в нижнем

маточном сегменте, в углу или на боковых стенках матки, на перегородке,

где мускулатура менее полноценна, и не может развиться достаточная

сократительная деятельность, необходимая для отделения плаценты.

Причиной

кровотечения может быть не только нарушение отделения плаценты, но и

нарушение выделения последа, которое наблюдается при дискоординации

сокращений матки. При этом возможна задержка уже отделившейся плаценты в

матке за счет ущемления ее в одном из маточных углов или в нижнем

сегменте из-за их сокращения и спазма. Матка нередко приобретает форму

«песочных часов», что затрудняет выделение последа.

Указанная патология наблюдается при неправильном ведении послеродового периода. Несвоевременные, ненужные манипуляции, гру-

бое

захватывание матки или грубый контроль за отделением плаценты, массаж

матки, попытки выжимания последа по Креде-Лазаревичу при отсутствии

признаков отделения плаценты, влечение за пуповину, введение больших доз

утеротонических препаратов может нарушать физиологическое течение III

периода родов. При преждевременном сдавлении матки рукой выжимается

ретроплацентарная гематома, которая в норме способствует отделению

плаценты.

Клиническая картина. При нарушении

отделения плаценты и выделения последа появляется кровотечение из

половых путей. Кровь вытекает как бы толчками, временно

приостанавливаясь, иногда кровь скапливается во влагалище, а затем

выделяется сгустками;кровотечение усиливается при применении наружных

методов отделения плаценты. Задержка крови в матке и во влагалище

создает ложное представление об отсутствии кровотечения, вследствие чего

мероприятия, направленные на его выявление и остановку, запаздывают.

При наружном исследовании матки признаки отделения последа отсутствуют.

Общее состояние роженицы определяется степенью кровопотери и может

быстро меняться. При отсутствии своевременной помощи развивается

геморрагический шок.

Кровотечения порой

обусловлены травмой мягких тканей родовых путей. Такие чаще наблюдаются

при разрывах или расслоении тканей шейки матки, когда в них попадают

веточки шеечных сосудов. Кровотечение при этом начинается сразу после

рождения ребенка, может быть массивным и способствовать развитию

геморрагического шока и гибели роженицы, если своевременно его не

распознать. Разрывы в области клитора, где имеется большая сеть венозных

сосудов, также нередко сопровождаются сильным кровотечением. Возможно

также кровотечение из стенок влагалища, из поврежденных вен. Разрывы

промежности или стенок влагалища редко вызывают массивное кровотечение,

если при этом не повреждаются крупные сосуды ветви a. vaginalis или a. pudenda. Исключение составляют высокие разрывы влагалища, проникающие в своды.

В

случае отсутствия признаков отделения плаценты в течение 30 мин на фоне

введения сокращающих средств производятся ручное отделение плаценты и

выделение последа под наркозом (рис. 61).

При

подозрении на истинное приращение плаценты необходимо прекратить попытку

отделения ее и произвести ампутацию, экстирпацию или резекцию участка

прорастания.

Рис. 61. Ручное отделение плаценты и выделение последа

Рис. 61. Ручное отделение плаценты и выделение последа

Тщательно

обследуются стенки матки для выявления добавочных долек, остатков

плацентарной ткани и оболочек. Одновременно удаляются сгустки крови.

После удаления последа матка обычно сокращается, плотно обхватывая руку.

Если тонус матки не восстанавливается, то дополнительно вводят

утеротонические препараты, производится наружновнутренний дозированный

массаж матки на кулаке.

При подозрении на истинное

приращение плаценты необходимо прекратить отделение ее и произвести

ампутацию или экстирпацию матки. Последствиями чрезмерного усердия при

попытках удалить ручным способом плаценту могут быть массивное

кровотечение и разрыв матки.

Диагностика. Основные

клинические проявления: кровотечение возникает сразу после рождения

ребенка; несмотря на кровотечение матка плотная, хорошо сократившаяся,

кровь вытекает из половых путей жидкой струйкой яркого цвета.

Лечение. Лечебные мероприятия должны быть четко направлены на отделение плаценты и выделение последа.

Последовательность мероприятий при кровотечении в III периоде родов

1. Катетеризация мочевого пузыря.

2. Пункция или катетеризация локтевой вены.

3. Определение признаков отделения плаценты:

1) при положительных признаках выделяют послед по Креде-Лазаревичу или Абуладзе;

2) при

отсутствии эффекта от применения наружных методов выделения последа

необходимо произвести ручное отделение плаценты и выделение последа.

3)

при отсутствии эффекта показана нижнесрединная лапаротомия, введение

сокращающих матку средств в миометрии, перевязка маточных сосудов. При

продолжающемся кровотечении на фоне введения сокращающих матку средств,

плазмы для коррекции гемостаза показана экстирпация матки после

перевязки внутренних подвздошных артерий.

4.

Кровотечение из разрывов шейки матки, клитора, промежности и влагалища

останавливается путем восстановления целостности тканей.

кровотечение в раннем послеродовом периоде

Причинами

кровотечения, которое начинается после рождения последа, бывают разрывы

матки или мягких тканей родовых путей, дефекты гемостаза, а также

задержка частей последа в полости матки (дольки плаценты, оболочки), что

препятствует нормальному сокращению матки и способствует кровотечению.

Диагностика проводится на основании тщательного осмотра последа сразу

после рождения с целью определения дефекта тканей. При обнаружении

дефекта тканей плаценты, оболочек, а также сосудов, расположенных по

краю плаценты и оторванных в месте их перехода на оболочки (возможно

наличие оторвавшейся добавочной дольки, задержавшейся в полости матки),

или возникновении сомнения в целостности последа необходимо срочно

произвести ручное обследование матки и удалить ее содержимое.

Гипотоническое и атоническое кровотечение. Частыми

причинами кровотечения в раннем послеродовом периоде являются гипотония

и атония матки. Под гипотонией матки понимают такое состояние, при

котором происходят значительное снижение ее тонуса и уменьшение

сократительной способности; мышцы матки реагируют на различные

раздражители, но степень реакций неадекватна силе раздражения. Гипотония

матки — обратимое состояние. При атонии матки миометрий полностью

теряет тонус и сократительную способность. Атония матки встречается

чрезвычайно редко, но она может быть источником массивного кровотечения.

Причины гипотонии и атонии матки: пороки развития матки, миома,

дистрофические изменения мышц, перерастяжение матки во время

беременности и родов (многоплодие, многоводие, крупный плод),

стремительные или затянувшие роды при слабости родовой деятельности,

наличие обширной плацентарной площадки, особенно в

нижнем

сегменте, пожилой или молодой возраст, нейроэндокринная

недостаточность. Тяжелые формы гипотонии и массивные кровотечения, как

правило, сочетаются с нарушением гемостаза, протекающим по типу

ДВС-синдрома. Массивные кровотечения могут быть проявлением полиорганной

недостаточности. При этом на фоне микроциркуляторной недостаточности в

мышцах матки развиваются ишемические и дистрофические изменения,

кровоизлияния, характеризующие развитие синдрома шоковой матки.

Клиническая картина. Основным

симптомом гипотонии матки является кровотечение. При осмотре матка

дряблая, большого размера. При проведении наружного массажа матки из нее

выделяются сгустки крови, после чего тонус матки восстанавливается, но

затем вновь возможна гипотония. При атонии матка мягкая, тестоватая,

контуры ее не определяются. Дно матки доходит до мечевидного отростка.

Возникает непрерывное и обильное кровотечение. Быстро развивается

клиническая картина геморрагического шока.

Диагностика не

представляет трудностей. Вначале кровь выделяется со сгустками,

впоследствии она теряет способность к свертыванию. При атонии матка не

реагирует на механические раздражения, в то время как при гипотонии

отмечаются слабые сокращения в ответ на механические раздражители.

Мероприятия по остановке кровотечения проводятся на фоне инфузионно-трансфузионной терапии (табл. 16) и включает следующее.

1. Опорожнение мочевого пузыря.

2. При

кровопотере, превышающей 350 мл, через переднюю брюшную стенку

производят наружный массаж матки. Одновременно вводят утеротонические

препараты. На нижнюю часть живота кладут пузырь со льдом.

3. При

продолжающемся кровотечении и потере крови более 400 мл под наркозом

производят ручное обследование матки, а также дозированный

наружно-внутренний массаж матки на кулаке, одновременно внутривенно

вводят утеротонические препараты с простагландинами. После того как

матка сократится, руку извлекают из матки.

4. При

продолжающемся кровотечении, объем которого составил 1000-1200 мл,

следует решить вопрос об оперативном лечении и удалении матки. Нельзя

рассчитывать на повторное введение утеротонических препаратов, ручное

обследование и массаж матки, если в первый раз они были неэффективны.

Потеря времени при повторении этих мето-

дов приводит к

увеличению кровопотери и ухудшению состояния родильницы, кровотечение

приобретает массивный характер, нарушается гемостаз, развивается

геморрагический шок, и прогноз для больной становится неблагоприятным.

Таблица 16

Протокол инфузионно-трансфузионной терапии акушерских кровотечений

В

В

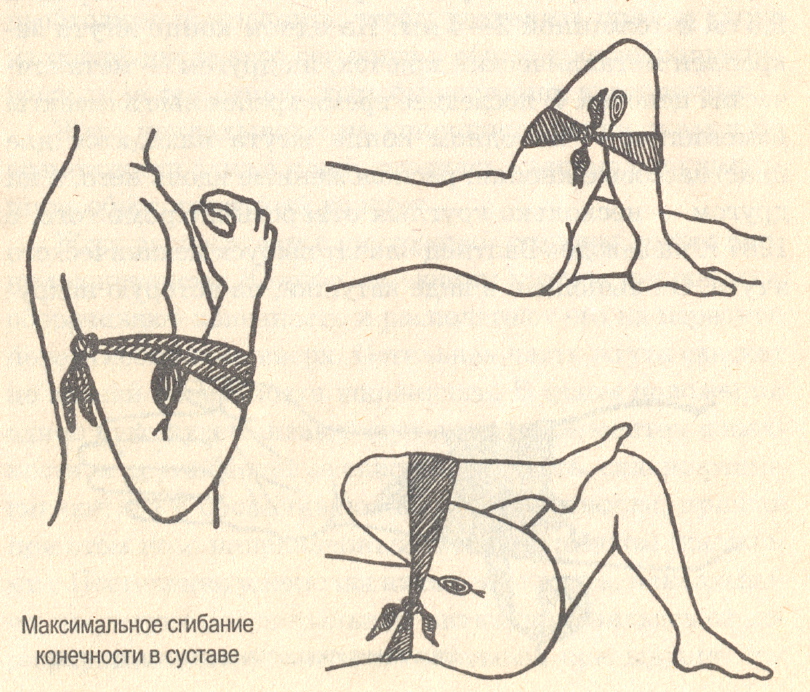

процессе подготовки к операции используют ряд мероприятий: прижатие

брюшной аорты к позвоночнику через переднюю брюшную стенку, наложение

клемм по Бакшееву на шейку матки; на боковые стенки накладывают по 3-4

абортцанга, матку смещают вниз.

Если операция выполнена

быстро при кровопотере, не превышающей 1300-1500 мл, и комплексная

терапия позволила стабилизировать функции жизненно важных систем, можно

ограничиться надвлагалищной ампутацией матки. При продолжающемся

кровотечении и развитии ДВС-синдрома, геморрагического шока показаны

экстирпация матки, дренирование брюшной полости, перевязка внутренних

подвздошных артерий. Перспективным является метод остановки кровотечения

путем эмболизации маточных сосудов.

Профилактика кровотечения в послеродовом периоде

1. Своевременное лечение воспалительных заболеваний, борьба с абортами и привычным невынашиванием.

2. Правильное ведение беременности, профилактика гестоза и осложнений течения беременности.

3. Правильное

ведение родов: грамотная оценка акушерской ситуации, оптимальная

регуляция родовой деятельности. Обезболивание родов и своевременное

решение вопроса об оперативном родоразрешении.

4. Профилактическое

введение утеротонических препаратов начиная с момента врезывания

головки, тщательное наблюдение в послеродовом периоде. Особенно в первые

2 ч после родов.

5. Обязательное опорожнение

мочевого пузыря после рождения ребенка, лед на низ живота после рождения

последа, периодический наружный массаж матки. Тщательный учет теряемой

крови и оценка общего состояния родильницы.

Источник

ЛЕКЦИЯ 15 ГИПОКСИЯ ПЛОДА И АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Структура перинатальной смертности

• Недоношенность (50%).

• Внутриматочная гипоксия:

— мертворождения;

— гипоксия в родах.

• Пороки развития.

• Инфекция.

• Несчастный случай или травма, не связанная с родами.

• Другие неклассифицируемые причины.

По

абсолютной частоте наиболее распространенной причиной перинатальной

смертности является внутриматочная асфиксия. Развитие плацентарной

недостаточности и асфиксии плода связано с комплексом как материнских,

так и плодовых факторов, в том числе адаптационных возможностей плода.

Факторы, влияющие на оксигенацию плода

• Внешняя среда:

— атмосферное давление кислорода.

• Материнские факторы:

— концентрация гемоглобина и его сродство к кислороду;

— сердечно-сосудистая и дыхательная адаптация матери.

• Плацентарные факторы.

1. Физиологические:

— скорость пуповинного и маточного кровотока.

2. Структурные:

— площадь диффузионной поверхности эпителия ворсин;

— толщина диффузионной мембраны ворсин;

— диффузионные шунты.

• Плодовые факторы:

— концентрация и преобладающий тип гемоглобина;

— сердечный выброс и распределение кровотока.

Механизмы адаптации плода к гипоксии

• Высокая концентрация гемоглобина.

• Высокое сродство фетального гемоглобина (FHb) к кислороду.

• Высокая скорость кровотока.

• Скорость перфузии органов плода выше физиологической потребности в кислороде.

• Анаэробный гликолиз.

Классификация гипоксии плода по течению

• Острая.

• Хроническая.

• Обострение хронической.

Классификация гипоксии

• Гипоксическая:

— гипоксия матери (экстрагенитальная патология);

— плацентарная недостаточность (отслойка плаценты).

• Гемическая:

— заболевания плода с нарушением связывания кислорода (гемолитическая болезнь).

• Циркуляторная:

— компрессия пуповины;

— врожденный порок сердца.

• Тканевая:

— неполная утилизация кислорода тканями при нарушении ферментативных систем.

Основные причины гипоксии (дистресса) плода

• Плацентарная недостаточность.

• Патология плода.

• Компрессия пуповины.

• Гипоксия матери.

Плацентарная недостаточность характеризуется постепенным уменьшением передачи кислорода и питательных веществ к плоду.

Пассаж

питательных веществ — первая функция, которая нарушается при ФПН с

формированием задержки внутриутробного роста плода, за чем следует

снижение респираторной функции плаценты с формированием гипоксии.

Персистирующая гипоксия вызывает анаэробный метаболизм и ацидоз плода.

Таким образом, значимое клиническое проявление хронической плацентарной

недостаточности — задержка роста плода.

Под СЗРП плода

понимают несовпадение его размеров с нормальными для данного срока

беременности. Первоначальный критерий наличия СЗРП у ребенка — снижение

значения его массы тела и (или) роста, характерные для гестационного

возраста, на 2 нед (и более) меньшего, чем фактический.

Унифицируя

терминологию в соответствии с МКБ-10, мы считаем целесообразным

обозначать термином «асимметричная форма СЗРП» малую массу плода для

данного гестационного возраста (РО.5.0), термином «симметричная форма

СЗРП» — малый размер плода для данного гестационного возраста (РО.5.1), а

термином «гипотрофия» — патологию, связанную с недостаточностью питания

плода (РО.5.2).

Этиология и патогенез СЗРП отражены на рис. 101.

Рис. 101. Этиология и патогенез СЗРП

При обобщении причины развития СЗРП плода сводятся к следующим.

1. Метаболические нарушения в связи с различными осложнениями беременности.

2. Врожденные аномалии или внутриутробное инфицирование.

3. Недостаточность продукции гормонов роста плода или патология их рецепторов.

Основные направления в лечении недостаточности функции плаценты следующие.

1. Нормализация маточно-плацентарного кровообращения.

2. Нормализация газообмена между организмом матери и плода.

3. Повышение метаболической активности плаценты.

4. Воздействие на организм плода, минующее плаценту (параплацентарный путь обмена).

Принципы теории плацентарной недостаточности

• Инфузионная терапия.

• Анаболическая, ноотропная терапия (актовегин, карнитина хлорид, инстенон, оротат калия, рибоксин и др.).

• Дезегрегационная терапия (курантил, аспирин, низкомолекулярные гепарины, пентоксифиллин, ксантинола никотинат и др.).

• Антиоксидантная терапия (аскорбиновая кислота, токоферолы).

• Токолитическая терапия.

• Озонотерапия.

• Этиотропная терапия.

1. Анаболическая терапия

Актовегин — гемодериват низкомолекулярных пептидов и нуклеиновых кислот.

Основное действие — увеличение энергетического обмена клетки. Механизмы действия.

• Увеличивает внутриклеточное потребление и транспорт глюкозы в пять раз.

• Повышает утилизацию и потребление кислорода.

• Стимулирует биосинтез липидов.

Карнитина хлорид

Основной фармакологический эффект — повышение энергетического обмена клетки.

Механизмы действия.

• Осуществляет внутриклеточный транспорт ацетил коэнзима-А в митохондриях при β-окислении длинноцепочечных жирных кислот и пирувата.

• Увеличивает продукцию ацетилхолина.

• Стимулирует синтез белка и фосфолипидов клеточных мембран.

• Стимулирует синтез холестерола.

Инстенон — трехкомпонентный ноотропный препарат.

• Этофиллин:

— снижает общее периферическое сопротивление сосудов;

— увеличивает минутный объем сердца.

• Этамиван:

— дает ноотропный эффект, активизируя дыхательный и сосудодвигательный центры, лимбическую систему и ретикулярную формацию.

• Гексобендин:

— избирательно

стимулирует внутриклеточный метаболизм, повышая утилизацию глюкозы и

кислорода при активации анаэробного гликолиза в условиях гипоксии.

2. Дезагрегационная и антикоагулянтная терапия

Низкомолекулярные гепарины.

Низкомолекулярные гепарины.

• Фраксипарин (надропарин кальция) 0,3 мл (7500 ЕД) в сутки подкожно.

• Клексан (эноксапарин натрия) 0,2 мл (20 мг) в сутки подкожно.

Многофакторное

влияние на фетоплацентарный комплекс оказывает медицинский озон.

Локальный эффект озона: дезинфицирующая активность в отношении бактерий,

вирусов и грибов. Системный эффект: улучшение реологических свойств

крови и микроциркуляции в целом; активация ферментных систем

антиокислительной защиты; стимуляция кислородозависимых процессов

организма; усиление активности иммунокомпетентных клеток.

Принципиальное

влияние на перинатальный исход оказывают течение беременности и

функционирование фетоплацентарного комплекса, а также течение родов и

состояние при рождении.

При отсутствии эффекта от

консервативной терапии показано оперативное родоразрешение — кесарево

сечение, а во II периоде родов, при головке в полости малого таза —

акушерские щипцы, при тазовом предлежании — извлечение плода за тазовый

конец.

Профилактика гипоксии плода в родах

• Прекращение родостимуляции.

• Латеральная позиция роженицы.

• Инфузионная терапия.

• Ингаляция кислорода.

• Токолитическая терапия.

• Интраамниальная инфузия.

До

настоящего времени основным критерием состояния новорожденного является

оценка по шкале Апгар, которая определяет не только степень гипоксии,

но и (косвенно) необходимость реанимационных мероприятий (табл. 22).

Таблица 22

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар

Признак | Баллы | ||

1 | 2 | ||

Сердцебиение | нет | Менее 100 уд/мин | 100-140 уд/мин |

Дыхание | нет | Редкое нерегулярное | Регулярное Громкий крик |

Окраска кожи | Белая Цианоз | Акроцианоз Цианоз конечностей | Розовая |

Мышечный тонус | Нет | Снижен | Активные движения |

Рефлексы | Нет | Снижен Гримаса | Активные Громкий |

Примечание: 6-7 баллов — гипоксия легкой степени; 4-5 баллов — гипоксия средней степени; менее 4 баллов — гипоксия тяжелой степени.

Причины асфиксии новорожденных отражены в табл. 23.

Порядок реанимационных мероприятий

• Обогрев (t = 32-33 °C).

• Восстановление проходимости дыхательных путей:

— отсасывание слизи;

— интубация и санация трахеи и бронхов.

• Поддержка дыхания:

— мешок Амбу;

— аппаратная ИВЛ;

— налоксон.

• Поддержка кровообращения:

— инфузионная терапия;

— кадиотоники: допамин, добутрекс.

• Непрямой массаж сердца проводится при стойкой брадикардии продолжительностью более 15-30 с и ЧСС ниже 60 уд/мин на

фоне ИВЛ.

Таблица 23

Причины асфиксии новорожденных

Группа причин | Этиологические факторы | Клинические проявления |

Травма | Выпадение пуповины Тазовые предлежания Неправильные положения Акушерские щипцы | Нарушение кровообращения Гиповолемия Шок |

Медикаменты | Наркотические анальгетики Седативные средства | Угнетение дыхания |

Врожденная патология | ВПР Внутриутробная инфекция | Сердечно-легочная недостаточность |

Заболевания матери и осложнения беременности | Сахарный диабет Эклампсия Перенашивание Rh-конфликт | Гипокликемия Анемия Мекониальная аспирация |

Экзогенные и ятрогенные | Роды в холоде Пневмоторакс, медиастинум на фоне ИВЛ | Гипотермия Сдавление сердца и легких |

В

структуре причин смертности детей в возрасте до 1 года ведущими

остаются состояния перинатального периода и врожденные аномалии — 64%,

болезни органов дыхания составляют 12,4%, прочие причины — 9,3%,

инфекционные и паразитарные болезни — 6,7%, травмы и отравления — 6,6%.

Младенческую

смертность от ВПР вызывают в: 45,9% случаев — врожденные пороки сердца и

системы кровообращения; в 32,9% — множественные пороки развития; в

18,4% — spina bifida и другие пороки нервной системы. Таким

образом, существенный резерв снижения младенческой смертности —

совершенствование организации и повышение качества пренатальной

диагностики.

Пути снижения перинатальной заболеваемости и смертности

• Компетентное ведение дородового периода.

• Широкий пренатальный скрининг.

• Обучение специалистов методам пренатальной диагностики и интерпретации данных.

• Привлечение к ведению родов высокого перинатального риска опытных специалистов и консультантов.

• Экспертная оценка случаев перинатальной смертности.

• Укомплектованность штатными профильными специалистами.

Источник