Потенциальные проблемы при кровотечении

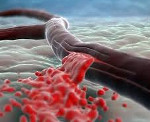

КРОВОТЕЧЕНИЕ — одно из наиболее частых и опасных осложнений язвенной болезни. Скрытые (окультные) кровотечения почти всегда возникают в период обострения язвенной болезни и выявляются лишь лабораторными методами (определением скрытой крови в кале с помощью реакции Грегерсена или Вебера). Массивные гастродуоденальные кровотечения проявляются кровавой рвотой (haematomesis) и черным дегтеобразным стулом (melena).

Рвота кровью характерна для желудочных кровотечений. Окраска рвотных масс при этом зависит от давности кровотечения: при свежем кровотечении кровь алая, при длительном нахождении крови в желудке она окисляется и напоминает кофейную гущу.

В тонкой кишке кровь подвергается действию протеолитических ферментов и приобретает черную окраску. Кал становится кашицеобразным, липким, с угольным блеском, так называемый «дегтеобразный» стул (мелена). Мелена у взрослого человека появляется при потере не менее 80-100 мл крови и наблюдается как при дуоденальный, так и при желудочный кровотечениях.

Сочетание кровавой рвоты и мелены характерно для профузных гастродуоденальных кровотечений.

Клинические проявления кровотечения определяются темпом кровотечения и объемом кровопотери.

При легком кровотечении, когда потеря крови не превышает 350 мл субъективные ощущения либо вообще отсутствуют, либо проявляются легкой преходящей тошнотой, сухостью во рту, слабостью, познабливанием.

При большой кровопотере (более 10% от объема циркулирующей крови) появляются симптомы острой постгеморрагической анемии: внезапная слабость, головокружение, тошнота, потливость, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, сердцебиения, возможно обморочное состояние.

Объективно определяется бледность кожных покровов, похолодание конечностей, адинамия, олигурия. Пульс становится частым и малым. Указанные симптомы могут предшествовать появления кровавой рвоты и мелены.

Следует помнить, что при развитии гастродуоденального кровотечения у больных язвенной болезнью болевой синдром как правило уменьшается или вообще исчезает.

Со стороны общего анализа крови выявляют снижение содержания гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов и повышение содержания ретикулоцитов.

ПЕНЕТРАЦИЯ — это распространение язвы за пределы стенки желудка или двенадцатиперстной кишки в окружающие ткани и органы.

При пенетрации язвы в результате раздражения серозной оболочки развивается ВИСЦЕРАЛЬНО-СОМАТИЧЕСКИЙ болевой синдром и появляются симптомы поражения смежных органов (печени, поджелудочной железы, желчных путей, толстой кишки, печеночно-желудочной или дуоденальной связки). Отличительные признаки висцерально-соматического болевого синдрома следующие:

1. боль становится более локализованной (точечной);

2. повышается ее интенсивность;

3. утрачивается суточный ритм боли, она становится почти постоянной;

4. боль не купируется приемом антацидов и спазмалитиков;

5. иррадиация боли зависит от того, в какой орган проникла язва;

Нередко появляется тошнота, рвота.

Объективно выявляется резкая болезненность при пальпации в эпигастральной области, локальное мышечное напряжение, положительный симптом Менделя, иногда удается пропальпировать болезненный инфильтрат.

Появляются признаки воспаления: субфебрильная температура, озноб, потливость, лейкоцитоз, ускорение СОЭ и лабораторные признаки поражения смежных органов (печени, поджелудочной железы).

ПЕРФОРАЦИЯ — грозное осложнение язвенной болезни, при котором содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки проникает в свободную брюшную полость. Ей нередко предшествует физическое или психоэмоциональное напряжение, прием алкоголя, переедание.

Первым признаком перфорации является СОМАТИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ синдром, который возникает в результате раздражения чувствительных нервных окончаний париетального листка брюшины.

Клиника перфорации развивается остро: внезапно появляется резкая острая «кинжальная» боль под мечевидным отростком или в правом подреберьи с иррадиацией в спину или в правое плечо. Больные занимают вынужденное положение с поджатыми к туловищу ногами, часто придерживают руками живот в месте прободения и стараются не двигаться. Через несколько часов боль распространяется по всему животу и становится разлитой.

При осмотре можно увидеть бледность кожных покровов, холодный пот. Пульс становится нитевидным, характерна наклонность к брадикардии. Выявляется доскообразное напряжение брюшной стенки, симптомы раздражения брюшины (Менделя и Щеткина-Блюмберга), исчезает печеночная тупость. Общее состояние больных прогрессивно ухудшается, через 8 часов развивается перитонит, который сопровождается парезом кишечника. Всем таким больным показана срочная операция.

СТЕНОЗ (пилородуоденальное сужение). Причиной нарушения проходимости пилорического канала или начальной части двенадцатиперстной кишки может служить периульцерозный воспалительный инфильтрат и спазм мускулатуры привратника (функциональный стеноз), либо рубцовая деформация выходного отдела желудка или луковицы двенадцатиперстной кишки (органический стеноз).

На начальных этапах сужение компенсируется за счет усиления сократительной активности и гипертрофии мышц желудка. В стадии компенсации клинические проявления отсутствуют. В дальнейшем по мере развития декомпенсации и нарушения эвакуации пищи из желудка у больных появляются сипмтомы замедления желудочной эвакуации:

— тяжесть в эпигастрии после еды,

— тошнота,

— отрыжка тухлым,

— рвота с примесью пищи, съеденной накануне.

При прогрессировании стеноза в результате процессов брожения и гниения пищи при ее длительном застое в желудке рвотные массы приобретают гнилостный запах.

В стадии декомпенсации существенно страдает общее состояние больных. Нарушается всасывание воды и электролитов в двенадцатиперстной кишке, развивается синдром упадка питания.

Объективно наряду с истощением больного можно выявить расширение желудка, поздний шум плеска. При осмотре у некоторых больных можно увидеть видимую на глаз перистальтику желудка в виде вала, перекатывающегося в эпигастральной области слева направо.

При рентгенологическом исследовании наблюдается снижение тонуса желудка, его расширение и задержка эвакуации бариевой взвеси более, чем на 6-12 часов. При декомпенсированном стенозе остатки бариевой взвеси обнаруживаются при рентгенологическом исследовании даже через сутки. При эндоскопии выявляется сужение пилорического канала или начальных отделов двенадцатиперстной кишки. Исследование секреторной деятельности желудка выявляет значительное увеличение ОГЖ (более 150 мл). В базальном желудочном секрете содержится примесь пищи, съеденной накануне.

При электрогастрографическом исследовании у больных пилородуоденальным стенозом в стадии компенсации выявляется резкое увеличение биопотенциалов желудка. В последующем, по мере истощения функциональных возможностей мышечного аппарата желудка амплитуда биопотенциалов желудка падает и может появляться гипокинетический тип моторики.

ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Терапия язвенной болезни состоит из двух основных компонентов: лечения рецидива заболевания (противорецидивное лечение) и предупреждения рецидива (профилактическое лечение).

Противоязвенный курс терапии рецидива включает следующие элементы:

1) лечебное питание, согласно диете 1а, 1б и 1.

2) устранение повреждающих факторов (курение, алкоголь, ульцероненные лекарственные средства).

3) создание больному физического и психического покоя.

4) медикаментозную терапию.

5) лечение с помощью физических факторов (диадинамические или синусоидальные модулированные токи, ультразвук, магнитотерапия, ГБО, иглорефлексотерапия.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Медикаментозная терапия — один из наиболее важных компонентов консервативного лечения язвенной болезни.

На сегодня твердо установлена ведущая роль в ульцерогенезе хеликобактер пилори. В связи с этим основным принципом современного этиотропного лечения язвенной болезни и сопутствующего ей гастрита и дуоденита является уничтожение бактерий. Следует отметить, что в кислой среде желудка бальшинство антибиотиков теряют свою активность (пенициллин — в 10 раз, цефалоспорины — в 16 раз, эритромицин – в 100 раз), а к сульфаниламидам хеликобактер вообще резистентен. Поэтому возможности антибактериальной терапии язвенной болезни ограничены и с этой целью могут использоваться только оксациллин, трихопол и фуразолидон. Кроме того, выраженной антибактериальной активностью обладает препарат коллоидного висмута — де нол.

Следует помнить, что ХП выявляется далеко не у всех больных язвенной болезнью. Поэтому антибактериальную терапию следует предварять бактериоскопическим исследованием.

Патогенетическая терапия рецидива язвенной болезни включает следующие мероприятия:

1. подавление избыточной продукции соляной кислоты и пепсина или их нейтрализацию.

2. восстановление моторно-эвакуаторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки.

3. цитопротективная терапия, направленная на стимуляцию продукции защитных факторов — слизи и щелочных секретов.

4. стимуляция репаративных процессов.

1. АНТИСЕКРЕТОРНАЯ ТЕРАПИЯ

С целью подавления желудочной секреции широко используются М-холинолитики — атропин, метацин, пробантин, амизил, и гастроцепин.

Наиболее оптимальным препаратом этой группы является гастроцепин. Он оказывает избирательное действие только на М-холинергические рецепторы обкладочных клеток и блокирует продукцию кислоты. Другим преимуществом препарата является продолжительность действия (10-12 часов). Назначают гастроцепин в дозе 50 мг утром и 50 мг перед сном.

Блокаторы Н2 рецепторов являются наиболее мощными антисекреторными средствами и открыли новую эру в лечении язвенной болезни.

Первое поколение блокаторов Н2 рецепторов — циметидин и его аналоги применялись по 200 мг 3 или 4 раза в день. Следует отметить, что эта группа препаратов обладает определенными побочными эффектами — канцерогенное действие, импотенция. В последние годы установлено, что циметидин противопоказан при выраженной коронарной, церебральной и сердечной недостаточности.

Второе поколение блокаторов Н2 рецепторов — ранитидин (ранисан, зантак) и его аналоги более эффективны, лишены побочных эффектов и действуют весьма длительно. Ранитидин рекомендуется назначать в дозе 300 мг 1 раз в сутки в 20.00.

Такая схема обеспечивает длительное подавление ночной гиперсекреции. В то же время днем гиперсекреция купируется буферным действием пищи и антацидов.

Третье поколение блокаторов Н2 рецепторов — фамотидин (пепсид) по антисекреторным свойствам в 9 раз превосходит ранитидин и в 32 раза — циметидин. При обострении язвенной болезни фамотидин назначают по 40 мг 1 раз в сутки в 20.00. Для профилактики рецидива препарат назначают по 20 мг 1 раз в сутки в течение 6 месяцев.

В последние годы в клиническую практику входят препараты 4 и 5 поколений — низатидин и роксатидин.

Выраженным антисекреторным эффектом обладают блокаторы серотониновых рецепторов — перитол (1-4 мг 3-4 раза в сутки). На нашей кафедре впервые было установлено, что перитол обладает также выраженным цитопротективным действием и способствует укреплению слизистого геля желудка.

Последним достижением антисекреторной терапии является разработка ингибиторов Н+ К+ АТФ-азы — омепрозола. Этот препарат блокирует фермент, участвующий в синтезе соляной кислоты. Препарат назначают в дозе 30 мг 1 раз в сутки утром или вечером. Побочными эффектами омепразол не обладает.

2. Антациды и адсорбенты.

Различают растворимые и нерастворимые антациды.

К растворимым антацидам относится бикарбонат натрия, викалин, викаир, жженая магнезия, смесь Бурже. Растворимые антациды оказывают быстрое, но кратковременное действие. Быстрая нейтрализация кислоты стимулирует выделение гастрина, что способствует вторичному повышению кислой секреции.

Поэтому предпочтение отдается нерастворимым антацидам. Из препаратов этой группы наиболее эффективны препараты алюминия и магния на силикатной основе (альмагель, фосфалюгель, флатугель, гастал, алюдрокс, молокс и другие). Нерастворимые антациды назначают только в межпищеварительном периоде — через 1,5-2 часа после еды: фосфалюгель — по 1-2 пакета 4-5 раз в день.

3. НОРМАЛИЗАЦИЯ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ

С целью нормализации моторно-эвакуаторной функции используются:

1 — миогенные спазмолитики (галидор, папаверин) в обычных дозах.

2 — блокаторы дофаминовых рецепторов — метоклопрамид (10 мг 4 раза в день перед едой), эглонил (сульпирид) 50 мг 3-4 раза в день.

3 — М — холинолитики в обычных дозах.

4. ЦИТОПРОТЕКТОРЫ

Сукралфат — органическая соль алюминия создает на поверхности слизистой оболочки защитный слой и тем самым предохраняет ее от повреждения кислотой и пепсином (1 табл за 30 минут до еды 3 раза в день + 1 таблетка перед сном).

Де нол — коллоидальный висмут также создает защитную пленку и обладает бактерицидным действием на хеликобактер пилори (1 табл 120 мг 3 раза в день за 30 минут до еды + 1 табл на ночь).

Синтетические аналоги простагландинов — мезопростол, цитотек, сайтотек — стимулируют продукцию слизи и бикарбонатов, ускоряют рубцевание язв. Назначают по 200 мкг 4 раза в день сразу после еды.

5. РЕПАРАНТЫ — средства, влияющие на тканевой обмен. С целью ускорения репарации используют:

— оксиферрискарбон (30-50 мг в/м),

— солкосерил (2-4 мл в/м),

— облепиховое масло,

— нуклеинат натрия,

— витамины группы В.

В последние годы для ускорения регенерации широко используется синтетический аналог лейцин-энкефалина даларгин. Препарат вводится внутримышечно в дозе 1 мг 1-2 раза в день в течение 2-3 недель.

Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 922 | Нарушение авторских прав

Источник

Задача

№21

Рабочий

нарушил правила техники безопасности

, в результате чего получил травму

предплечья. При осмотре: пострадавший

бледен, покрыт холодным липким потом.

Жалуется на боль и головокружение. На

передней поверхности в/3 левого предплечья

имеется глубокая поперечная зияющая

рана, из которой отмечается обильное

кровотечение, кровь истекает пульсирующей

струей, ярко-красного цвета. Чувствительность

и двигательная функция пальцев кисти

сохранены в полном объеме. Пульс 100 в

минуту, слабого наполнения, АД

90/50мм.рт.ст., ЧДД 20 в минуту; нарушений

со стороны других органов не выявлено.

Задания

1.Выявите

потребности пациента, удовлетворение

которых нарушено; сформулируйте и

обоснуйте проблемы пациента.

2.Определите

цели и составьте план сестринских

вмешательств с мотивацией по приоритетной

проблеме пациента.

3.

Перечислите симптомы при острой потери

крови.

4.Продемонстрируйте

технику манипуляции, наиболее значимой

в данной ситуации.

Эталон

ответа.

У

пациента на рушены потребности: быть

здоровым, быть в безопасности, поддерживать

состояние, работать.

Настоящие

проблемы пациента: боль, артериальное

кровотечение, головокружение, нарушение

целостности кожных покровов, тахикардия,

тахипноэ.

Потенциальные

проблемы: острое малокровие, геморрагический

шок, инфицирование раны, гипоксия всех

органов и тканей, летальный исход.

Приоритетные

проблемы: артериальное кровотечение,

нарушение целостности кожных покровов.

Цель:

остановить артериальное кровотечение,

восстановить целостности кожных

покровов

Планирование | Мотивации |

М/с | Для |

Мс | Для |

Мс | Для |

Мс | Для |

мс | Для |

Мс | Для |

мс | Для |

3.

Студент перечислит симптомы острой

потери крови.

4.Студент

продемонстрирует технику манипуляции,

наиболее значимой в данной ситуации.

Задача

№22.

Через

15 минут после дорожной аварии в приемное

отделение стационара доставлена

пострадавшая, 42лет, с жалобами на боль

по всему животу, больше в левом подреберье,

общую слабость, головокружение. При

осмотре медсестра приемного отделения

выявила: больная вялая, слегка

заторможенная, в обстановке ориентируется,

на вопросы отвечает замедленно; кожные

покровы бледные, пульс 98 в минуту слабого

наполнения, АД 100/60 мм.рт.ст., ЧДД 22 в

минуту, дыхание поверхностное.

Задания

1.Выявите

потребности пациента, удовлетворение

которых нарушено; сформулируйте и

обоснуйте проблемы пациента.

2.Определите

цели и составьте план сестринских

вмешательств с мотивацией по приоритетной

проблеме пациента.

3.

Составьте алгоритм неотложной доврачебной

помощи пациенту на до госпитальном

этапе.

4.Продемонстрируйте

технику манипуляции, наиболее значимой

в данной ситуации.

Эталон

ответа.

1.У

пациента нарушены потребности: быть

здоровым, избегать опасности, поддерживать

состояние, есть, работать, общаться.

Настоящие

проблемы пациента: боль по всему животу,

головокружение, травматический

шок(торпидная фаза), тахикардия, тахипноэ,

заторможенность при общении

Потенциальные

проблемы: острая кровопотеря,

геморрагический шок, гипоксия органов

и тканей, летальный исход.

2.Приоритетные

проблемы: боль по всему животу и в левом

подреберье, травматический шок, внутреннее

кровотечение.

Цель:

вывести из травматического шока,

остановить внутреннее кровотечение.

Планирование | Мотивации |

М/с | Для |

Мс | Для |

Мс | Для |

Мс | Для |

Мс | С |

Мс | Для |

3.

Студент составит алгоритм неотложной

доврачебной помощи пациенту на до

госпитальном этапе.

4.Студент

продемонстрирует технику манипуляции,

наиболее значимой в данной ситуации

Задача

№23.

В

стационаре находится больная с диагнозом:

поверхностный варикоз обеих нижних

конечностей. Внезапно у не разорвался

варикозный узел и началось значительное

кровотечение. При осмотре: все вокруг

залито кровью, пациентка бледная,

испуганная, жалуется на слабость,

головокружение; по внутренней поверхности

обеих голеней видны выступающие с

узловыми расширениями вены, кожа над

ними истончена, пигментирована; на

средней трети боковой поверхности

правой голени имеется дефект кожных

покровов, из которого истекает

темно-вишневого цвета кровь; пульс 100 в

минуту, АД 105/65 мм.рт.ст., ЧДД 22 в минуту;

нарушений со стороны внутренних органов

не выявлено.

Задания

1.Выявите

потребности пациента, удовлетворение

которых нарушено; сформулируйте и

обоснуйте проблемы пациента.

2.Определите

цели и составьте план сестринских

вмешательств с мотивацией по приоритетной

проблеме пациента.

3.

Назовите причины развития данного

заболевания и возможные осложнения.

4.Продемонстрируйте

технику сестринской манипуляции,

наиболее значимой в данной ситуации.

Эталон

ответа.

У

пациента нарушены потребности: быть

здоровым, избегать опасности, двигаться,

поддерживать состояние

Настоящие

проблемы пациента: венозное кровотечение,

дефект кожных покровов, тахипноэ,

тахикардия ,головокружение, слабость.

Потенциальные

проблемы: острая кровопотеря, инфицирование

через дефект кожных покровов,

недостаточность периферического

кровообращения.

2.Приоритетные

проблемы: венозное кровотечение,

нарушение целостности кожных покровов.

Цель:

остановка венозного кровотечения,

восстановление целостности кожных

покровов.

Планирование | Мотивация |

Мс | Для |

Мс | Для |

Мс | Для |

мс | Для |

Мс | Для |

Мс | С |

3.

Студент назовет причины развития данного

заболевания и возможные осложнения.

4.Студент

продемонстрирует технику сестринской

манипуляции, наиболее значимой в данной

ситуации.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник