Показания для оперативного лечения желудочного кровотечения

Хирургическое лечение. Хирургическая тактика при желудочно-кишечных кровотечениях до сих пор является нерешенной проблемой. Используют два основных способа лечения:

1. Активная тактика — оперативное лечение на высоте кровотечения.

2. Выжидательная тактика, которая предусматривает остановку кровотечения консервативными средствами и в дальнейшем — плановое оперативное вмешательство.

Абсолютным показанием к хирургическому лечению является профузное кровотечение, а условно-абсолютным — рецидивные кровотечения в анамнезе; рецидив кровотечения во время лечения или неэффективность консервативного лечения; локализация язвы в участках с усиленным кровоснабжением, в проекции магистральных сосудов; неблагоприятная эндоскопическая картина (глубокая язва, каллезная язва с тромбированным сосудом).

Подготовка больного к операции длится 1,5-2 часа, в отдельных случаях профузных кровотечений практически не проводится. Объем предоперационной подготовки зависит от степени тяжести кровопотери.

Оперативное лечение гастродуоденальных кровотечений проводят под эндотрахеальным наркозом.

Хирургический доступ — верхне-срединная лапаротомия. Проводят осмотр желудка и кишечника для выявления в них крови.

При отсутствии данных, свидетельствующих о язве, проводят продольную гастротомию, которая начинается на расстоянии нескольких сантиметров от пилоруса, ревизию желудка и ДПК.

После установления источника кровотечения перед выбором оптимального метода операции применяют безотлагательные меры для обеспечения остановки кровотечения. Для этого при гастротомии необходимо прошить, перевязать, диатермокоагулировать кровоточащие сосуды или соответствующий участок слизистой, наложить 8-образный шов на язву.

Объем оперативного вмешательства определяется состоянием больного, тяжестью кровотечения, сопровождающими заболеваниями, анатомической локализацией и характером язвы.

У чрезвычайно тяжелых больных оправдано выполнение паллиативных операций:

— Прошивки кровоточащих сосудов со стороны слизистой или клиновидное иссечение язвы;

— Прошивки стенки желудка насквозь по периметру язвы с последующим наложением серозно-мышечных швов, ушивание кровоточащей язвы желудка и ДПК.

При кровоточивой язве желудка показана резекция желудка. В преклонном возрасте с высоким риском операции — иссечение язвы с пилоропластикой и ваготомией или прошивкой сосудов через гастротомическое отверстие в комбинации с пилоропластикой и стволовой ваготомией.

При кровоточащих язвах двенадцатиперстной кишки, в зависимости от ее локализации, можно проводить иссечение язвы на передней стенке, селективную или стволовую ваготомию, пилоропластику, при локализации на задней стенке — дуоденотомию, визуальную остановку кровотечения (прошивки сосудов, диатермокоагуляция, пломбирование медицинским клеем), ваготомия и пилоропластика.

При низких язвах двенадцатиперстной кишки показана визуальная остановка кровотечения и резекция желудка на исключение язвы.

При комбинированной язве желудка и двенадцатиперстной кишки показана ваготомия с пилороантрумектомией.

Просмотров: 12472

Источник

Оглавление темы «Желудочно-кишечные кровотечения.»:

1. Клиника желудочно-кишечных кровотечений. Степень тяжести желудочно-кишечного кровотечения.

2. Варианты желудочно-кишечных кровотечений. Признаки желудочно-кишечного кровотечения.

3. Ведение больных с желудочно-кишечными кровотечениями.

4. Экстренная эндоскопия при желудочно-кишечном кровотечении.

5. Эндоскопическое пособие при желудочно-кишечном кровотечении. Ведение больного после эндоскопии.

6. Консервативное лечение желудочно-кишечного кровотечения. Показания к операции при желудочно-кишечном кровотечении.

7. Ведение операционного периода при желудочно-кишечном кровотечении. Лапаротомия при желудочно-кишечном кровотечении.

8. Интраоперационная эндоскопия при желудочно-кишечном кровотечении. Выбор хирургической тактики при желудочно-кишечном кровотечении.

9. Специфические источники кровотечения. Дуоденальная язва. Постбульбарная дуоденальная язва.

10. Кровотечение язвы желудка. Типы язв желудка.

Консервативное лечение желудочно-кишечного кровотечения. Показания к операции при желудочно-кишечном кровотечении.

Основной смысл консервативного лечения желудочно-кишечного кровотечения — в поддержании и завершении интенсивных мероприятий, а также в наблюдении в связи с вероятностью повторного кровотечения. Ни желудочный лаваж, ни медикаментозная терапия не изменяют индивидуального течения острого процесса у больного.

Лечение антацидами не сокращает количество ранних рецидивов кровотечений; антациды предназначены для заживления язвы в течение длительного времени. Совершенно ясно, что при наличии коагулопатии ее нужно корригировать. Все, что от вас требуется, это поддерживать больного и не пропустить рецидива кровотечения, которое обычно возникает через 48—72 ч и может быть массивным или даже летальным.

Назогастральный зонд вполне подходит для раннего его распознавания.

Однако, по нашему опыту, зонд часто закупоривается сгустком крови, создает выраженный дискомфорт для больного и при этом далеко не всегда необходим. Но если вы используете зонд, промывайте его чаще. Тщательный мониторинг витальных показателей, наблюдение за количеством мелены и ее характером, регулярные измерения гематокрита помогут определить продолжающееся или повторное кровотечение.

Показания к операции при желудочно-кишечном кровотечении

Полагаем, вы не пользуетесь готовым набором рецептов (как в кулинарной книге) — они мало помогают при лечении конкретного больного. Вместо этого пользуйтесь клиническими суждениями. Больной с продолжающимся кровотечением при безуспешной попытке остановить его эндоскопически нуждается в экстренной операции. У пациентов же, у которых кровотечение удалось остановить посредством эндоскопического гемостаза или без него, главным показанием к операции является повторное кровотечение.

Аргументами, помогающими решить, оперировать больного или нет, являются количество эпизодов повторного кровотечения, его источник, возраст и общее состояние больного При всех условиях рецидив кровотечения является зловещим симптомом, означающим, что кровотечение продолжится и, даже если оно вновь остановилось, повторится опять! Если повторное кровотечение слабое или умеренное, а источником его служат поверхностные эрозии слизистой оболочки, можно продолжить наблюдение или повторить попытку эндоскопического гемостаза.

Но если источником кровотечения является хроническая язва, а больной гемодинамически нестабилен, вы обязаны оперировать! Но как бы то ни было, помните, что больные старческого возраста с хроническими сопутствующими заболеваниями плохо справляются с повторной кровопотерей и с вмешательством у них особенно не следует затягивать.

— Также рекомендуем «Ведение операционного периода при желудочно-кишечном кровотечении. Лапаротомия при желудочно-кишечном кровотечении.»

Источник

Хирургическое лечение кровотечений из язвы желудка. Тактика хирурга при кровотечениях из язв желудка.Идеальным методом лечения кровотечения из язвы желудка и двенадцатиперстной кишки является резекция желудка. Эта операция дает надежную гарантию гемостаза и снижает частоту повторных кровотечений и рецидивов язвы. Однако не все пациенты могут перенести эту операцию из-за нестабильной сердечно-сосудистой патологии или тяжелого общего состояния в связи с преклонным возрастом и наличием иных сопутствующих заболеваний. В таких случаях рекомендуется проведение местного гемостаза, который, хотя и является далеко не идеальным методом лечения, так как часто может приводить к повторным кровотечениям, все же может спасти жизнь больному в сложной ситуации. Решение об операции у таких пациентов должно быть принято прежде, чем их состояние значительно ухудшится. В принятии подобного решения хирургу могут помочь несколько факторов: 1. Если кровотечение вызвало шоковое состояние.

Язвы желудка кровоточат у 10—20% пациентов. Кровотечение чаще является показанием к операции при язвах желудка, чем при язвах даенадцатиперстной кишки. Кроме того, язвы желудка должны оперироваться более безотлагательно, чем кровоточащие дуоденальные язвы, так как язвы желудка чаще встречаются у пожилых пациентов, чем дуоденальные, и кровотечение из них чаще рецидивирует. Большинство язв желудка локализуется на малой кривизне и сочетается с язвой двенадцатиперстной кишки у 15% пациентов. В 10—15% случаев язвы желудка озлокачествляются, поэтому хирург постоянно должен помнить о вероятности малигнизации. При кровотечении из язвы желудка могут возникнуть две ситуации: В первом случае можно осуществить местный гемостаз путем продольной гастротомии передней стенки желудка вблизи язвы, которая облегчает наложение гемостатическпх швов. Во втором случае продольную гастротомию выполняют по средней линии передней стенки вдоль всего тела желудка. Сразу после рассечения стенки желудка края разреза захватывают большими атравматичными зажимами DuvaL Этим преследуют две цели: У больных с кровоточащими язвами, расположенными высоко вблизи большой кривизны желудка (очень редкое расположение пептической язвы), хирург может прибегнуть к инвагинации большой кривизны правой рукой для выведения язвы в положение, в котором удобнее накладывать гемостатические швы. Если во время ревизии желудка кровотечение остановилось, швы все равно должны быть наложены. У некоторых пациентов вместо проведения гемостаза прошиванием дна язвы, можно выполнить резекцию края желудка, включающего язву, с последующей реконструкцией желудка. Клиновидная резекция — менее объемная операция, чем стандартная резекция, но ее можно выполнить только при локализации язвы в определенных участках желудка. Язвы малой кривизны, расположенные выше угловой вырезки, можно удалять посредством клиновидной резекции без каких-либо опасений. При расположении язвы ниже вырезки выполнение клиновидной резекции противопоказано, так как при этом будет поврежден нерв Latarjet. — Также рекомендуем «Кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки. Операции при кровотечениях из язв.» Оглавление темы «Осложнения язв желудка. Осложнения после резекции желудка.»: |

Источник

.jpg) При поступлении в хирургическое отделение больного с кровотечением из верхнего отдела пищеварительного тракта врач должен наряду с диагностикой заболевания, осложнившегося кровотечением, проводить коррекцию волемических нарушений и гемостатическую терапию. Эти диагностические и лечебные мероприятия должны выполняться синхронно (схема 2).

При поступлении в хирургическое отделение больного с кровотечением из верхнего отдела пищеварительного тракта врач должен наряду с диагностикой заболевания, осложнившегося кровотечением, проводить коррекцию волемических нарушений и гемостатическую терапию. Эти диагностические и лечебные мероприятия должны выполняться синхронно (схема 2).

Схема 2. Тактика врача при кровотечении из верхнего отдела пищеварительного тракта

В приемном отделении проводят общеклиническое обследование больного. При сборе анамнеза направленно выявляют возможные причины кровотечения (язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, лечение антикоагулянтами, ацетилсалициловой кислотой, бутадиеном, стероидными препаратами и др.).

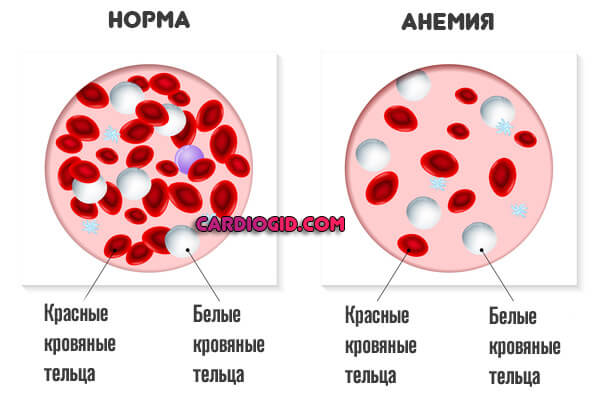

Определяют гемодинамические показатели (пульс, артериальное давление, электрокардиограмма). Одновременно производят исследование гематологических показателей (гемоглобин, гематокрит, группа крови и резус-принадлежность, коагулограмма, кислотно-щелочное состояние, электролиты, креатинин, мочевина).

При тяжелой постгеморрагической анемии и продолжающемся кровотечении исследование больного должно проводиться при одновременном переливании крови и других гемостатических средств (эпсилон-аминокапроновой кислоты, фибриногена и др.).

Немедленно провести следующие мероприятия:

1) катетеризацию подключичной вены, проведение восполнения дефицита объема циркулирующей крови, измерение центрального венозного давления;

2) зондирование желудка, промывание желудка холодной водой;

3) экстренную эзофагогастродуоденоскопию;

4) кислородотерапию;

5) аутотрансфузию (бинтование ног);

6) кардио-терапию;

7) определение степени кровопотери;

8) постоянную катетеризацию мочевого пузыря.

При выраженной артериальной гипотонии основная задача первой помощи — восполнение ОЦК. Трансфузионную терапию начинают с внутривенного введения кровезаменителей (препаратов декстрана, крахмала, желатины, поливиниловых соединений). Переливание крови производят после определения группы крови и резус-фактора.

Зондирование желудка и промывание его холодной водой (3—4 л) производят с диагностической и гемостатической целью. Введение зонда в желудок позволяет диагностировать кровотечение из верхнего отдела пищеварительного тракта и определить количество крови, находившейся в желудке.

Промывание желудка до получения чистой воды создает необходимые условия для тщательного осмотра всех его отделов во время эндоскопического исследования. Следующим диагностическим мероприятием является экстренная эзофагогастродуоденоскопия или рентгенологическое исследование. Эзофаго-гастро- дуоденоскопия наиболее информативный метод диагностики (эффективность выявления на высоте кровотечения локализации источника кровотечения и причины кровотечения достигает 98%).

Полученные при эндоскопическом исследовании данные позволяют не только диагностировать заболевание, но и прогнозировать до некоторой степени возможности или безуспешность остановки кровотечения консервативными мероприятиями. Во время эндоскопии могут быть проведены местные лечебные мероприятия, направленные на остановку кровотечения (диатермокоагуляция или лазерная коагуляция источника кровотечения, воздействие гемостатическими и сосудосуживающими препаратами, применение пленкообразующих аэрозольных препаратов и биологического клея). Источники кровотечения, выявляемые во время эндоскопии при пептической язве, различны. Арозия стенки крупного сосуда в дне язвы обычно сопровождается обильным кровотечением. Образующиеся свежие тромбы не обеспечивают надежного гемостаза. Повторность кровотечения в этих случаях обусловлена тем, что в каллезной язве стенки арозированного сосуда воспалительно изменены, уплотнены, малоэластичны, окружены рубцовой тканью и поэтому не спадаются. На образующиеся свежие тромбы оказывает переваривающее действие желудочный сок. Кровотечением чаще осложняются язвы, расположенные на задней стенке двенадцатиперстной кишки, пенетрирующие в головку поджелудочной железы, в печеночно-двенадцатиперстную связку. В этих случаях кровотечение возникает из а. gastroduodenalis, а. duodenopancreatica superior (см. рис. 98). При локализации язв в желудке кровотечение возникает из а. gastric sinistra, а. gastric dextra (см. рис. 98). При арозии крупного сосуда в дне каллезной язвы консервативные мероприятия не могут обеспечить стойкий гемостатический эффект.

Кровотечение из поврежденных капилляров и венозных сосудов грануляционной ткани, окружающей язву, редко бывает массивным. Консервативное лечение обычно дает гемостатический эффект. Диффузное кровотечение из слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки при геморрагическом гастродуодените, сочетающемся с кровоточащей или с хронической язвой, может быть умеренным или обильным. Оно может явиться показанием к экстренной операции в случае неэффективности консервативного лечения.

Острые язвы иногда сопровождаются обильным кровотечением. Причиной внезапного кровотечения может быть продольный разрыв слизистой оболочки кардиоэзофагеальной зоны (синдром Меллори — Вейса). Появлению кровотечения предшествует обильная рвота, чаще после приема алкоголя.

Объективная оценка тяжести состояния больного и величины кровопотери возможны при учете клинических данных в сочетании с показателями ОЦК и его компонентов, в частности глобулярного объема.

Степени тяжести кровотечения (по В. И. Стручкову, Э. В. Луцевичу).

Степень I — кровотечение, вызывающее незначительные изменения гемодинамики. Общее состояние удовлетворительное. Пульс несколько учащен, артериальное давление нормальное. Дефицит ОЦК не более 5% от должного. Гемоглобин выше 100 г/л (10г%). Капилляроскопия: розовый фон, 3—4 капиллярные петли с быстрым гомогенным кровотоком.

Степень II — выраженное кровотечение. Общее состояние средней тяжести, вялость, головокружение, обморочное состояние. Бледность кожных покровов. Значительное учащение пульса. Снижение артериального давления до 90 мм рт. ст. Больной с однократной необильной рвотой или дегтеобразным стулом. Дефицит ОЦК 15% от должного, гемоглобина 80 г/л (8%). Капилляроскопия: бледный фон, уменьшение количества капилляров. Кровоток быстрый, гомогенность его нарушена.

Степень III — общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом. Слизистые оболочки бледные. Больной зевает, испытывает жажду. Пульс частый, нитевидный. Артериальное давление снижено до 60 мм рт. ст. Дефицит ОЦК 30% от должного, гемоглобина 50 г/л (5г%). Капилляроскопия: фон бледный, на нем 1—2 петли с трудно различимой артериальной и венозной частями. Частая рвота, дегтеобразный стул. Кровотечение сопровождается обморочным состоянием.

Степень IV — обильное кровотечение с длительной потерей сознания. Общее состояние крайне тяжелое, граничит с атональным. Исчезновение пульса и артериального давления. Дефицит ОЦК больше 30% от должного. Капилляроскопия: фон серый, открытые петли капилляров не видны.

После проведенного эндоскопического исследования при отсутствии показаний к экстренной операции продолжают консервативное лечение и наблюдение за больным.

Проведение мероприятий заключается в следующем:

1) интравенозное восполнение дефицита циркулирующей крови (плазма, альбумин, кровь, растворы кристаллоидов);

2) кислородотерапия;

3) постоянное зондирование желудка;

4) кардиотерапия;

5)ауто-трансфузия (бинтование ног);

6) подавление желудочной секреции (блокаторы Н2-рецепторов гистамина), антациды;

7) низкое положение головы;

8) очистительные клизмы для удаления излившейся крови из кишечника;

9) предупреждение потери тепла (но не согревание грелками);

10) катетеризация мочевого пузыря.

Необходимо наблюдение за показателями гемодинамики (пульс, артериальное и венозное давление, шоковый индекс, ЭКГ) и за показателями анализов крови (гемоглобин, гематокрит, кислотно-щелочное состояние, электролиты, креатинин, мочевина, коагулограмма).

Показания к гемотрансфузии, ее объем и скорость введения определяют в зависимости от степени гиповолемии, сроков, прошедших после начала кровотечения. Следует переливать одно-группную кровь. На каждые 400—500 мл введенной донорской крови надо вводить 10 мл 10% раствора хлорида кальция для нейтрализации цитрата натрия. При массивных гемотрансфузиях возможно токсическое действие цитратной крови. При вливании крови от нескольких доноров возможны иммунные конфликты и развитие синдрома гомологичной крови с летальным исходом.

Кровопотери в пределах 10% ОЦК не требуют возмещения кровью и кровезаменителями. При потере ОЦК (20%) и гематокрите 30% достаточно введения препаратов крови (плазма, альбумин и др.).

Кровопотери до 1500 мл (25—35% ОЦК) возмещают эритроцитной массой (половину объема) и вводят двойной объем кровезаменителей (коллоидные и кристаллоидные растворы).

Массивные кровопотери (около 40% ОЦК) представляют большую опасность для жизни больного. Используют цельную кровь, после -восполнения глобулярного объема и плазменного объема крови в ближайшие 24 ч возмещают дефицит внеклеточной жидкости изотоническим раствором глюкозы, хлорида натрия и лактасола (для уменьшения метаболического ацидоза).

Трансфузионная терапия должна проводиться с учетом изменений ОЦК и его компонентов в различные периоды после кровотечения. В первые 2 сут наблюдается гиповолемия в результате дефицита ОЦК и объема циркулирующей плазмы. Показано переливание цельной крови и кровезаменителей. На 3—5-е сутки наблюдается олигоцитемическая нормо- или гиповолемия, поэтому целесообразно переливать эритроцитную массу. После 5-х суток показано переливание эритроцитной массы, цельной крови.

Коррекция волемических нарушений должна проводиться под контролем измерения центрального венозного давления (ЦВД). Лечение больных с гастродуоденальными кровотечениями осуществляется в условиях реанимационного отделения.

Хирургическая тактика при гастродуоденальных кровотечениях включает: определение показаний к операции, срок проведения операции, выбор метода операции.

Лечение всех больных с гастродуоденальными кровотечениями начинают с проведения комплекса консервативных мероприятий. Средства консервативной терапии направлены на остановку кровотечения и коррекцию волемических нарушений. Они включают: местное физическое воздействие (промывание желудка холодной водой, введение в желудок вазоконстрикторов, эндоскопические методы остановки кровотечения), быстрое восполнение дефицита ОЦК с сохранением коллоидно-осмотического давления, допустимого уровня кислородной емкости, восполнение реологических и коагулирующих свойств крови, препараты, снижающие секрецию соляной кислоты, прием антацидов.

При отсутствии показаний к экстренной или срочной операции дальнейшие лечебные мероприятия должны быть направлены на уменьшение вероятности рецидива кровотечения и комплексное противоязвенное лечение.

Больным с признаками гипокоагуляции показано внутривенное введение растворов хлорида кальция, эпсилон-аминокапроновой кислоты, внутримышечные инъекции викасола. У больных с наклонностью к артериальной гипертонии проводят управляемую гипотонию в течение нескольких дней. Для предотвращения лизиса тромба желудочным соком вводят питательные смеси (охлажденное молоко, сливки, белковые препараты, смесь Бурже) через постоянный желудочный зонд, который служит и для контроля за рецидивом кровотечения.

Показания к неотложному хирургическому вмешательству: бесперспективность или безуспешность консервативного лечения (кровотечение не удается остановить или после остановки имеется угроза его рецидива); массивность кровопотери; локализация язвы в опасных зонах с обильным кровоснабжением; неблагоприятные эндоскопические признаки (глубокая язва с обнаженными или тромбированными сосудами); пожилой возраст больного.

Операция должна быть выполнена в оптимальные для больного сроки. Экстренная операция показана у больных: в состоянии геморрагического шока; с массивным кровотечением, когда консервативные мероприятия неэффективны; с рецидивом кровотечения, наступившим после его остановки в результате консервативного лечения в стационаре.

Срочную операцию целесообразно произвести в течение 24— 48 ч, (период времени, необходимый для подготовки) при массивных кровотечениях, когда, несмотря на переливание 1500 мл крови, состояние больного не стабилизируется, ОЦК и гемоглобин остаются на прежнем уровне или снижаются, мочи выделяется 60—70 мл/ч.

Особенно настоятельными должны быть показания к срочной операции у больных старше 60 лет, у которых ауторегуляторные механизмы адаптации к кровопотере снижены, а источником кровотечения чаще являются большие каллезные язвы, локализующиеся в зоне крупных сосудов.

При выборе метода операции необходимо учитывать особенности клинической ситуации, определяющие степень операционного риска: объем кровопотери, возраст больного и сопутствующие заболевания, интраоперационные технические условия (локализация язвы, пенетрация язвы), личный опыт хирурга.

Целью операции являются, во-первых, остановка кровотечения и спасение жизни больного, во-вторых, излечение больного от язвенной болезни.

Методы операций. При язве двенадцатиперстной кишки: проши-вание кровоточащего сосуда (рис. 114) (или иссечение язвы передней стенки) в сочетании с пилоропластикой и ваготомией. При сочетанных язвах двенадцатиперстной кишки и желудка — ваготомия с пилороантрумэктомией.

При язве желудка:

1) резекция желудка с удалением кровоточащей язвы у больных с относительно небольшой степенью операционного риска;

2) у пожилых больных с высокой степенью операционного риска — иссечение язвы в сочетании с пилоропластикой и ваготомией или через гастротомическое отверстие прошивание кровоточащего сосуда в высоко расположенной язве в сочетании с ваготомией и пилоропластикой.

Рис. 114. Прошивание кровоточащего сосуда при кровотечении из язвы двенадцатиперстной кишки (схема).

В тяжелой клинической ситуации при операциях на высоте кровотечения могут быть использованы щадящие операции, направленные на спасение жизни больного: гастротомия с прошиванием кровоточащего сосуда, клиновидное иссечение язвы. Тяжелобольным при чрезмерном риске операции производят эмболизацию кровоточащего сосуда во время ангиографии.

Если гемостатическая терапия эффективна, кровотечение не возобновилось, больных при наличии показаний к хирургическому лечению язвенной болезни оперируют в плановом порядке после предоперационной подготовки в течение 10—12 дней. Больным с коротким анамнезом язвенной болезни или без него, с кровотечением I—II степени, после остановки кровотечения показана консервативная терапия.

Хирургические болезни. Кузин М.И., Шкроб О.С.и др, 1986г.

Еще статьи на эту тему:

— Желудочно-кишечные кровотечения

— Сочетанная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

— Язвенная болезнь желудка

Источник