Перкуссия живота при кровотечении

Перкуссия желудка

Пальпация желудка

Осмотр

Желудочное кровотечение

Еще один важный симптом, на который может указать больной, — это желудочное кровотечение.

Желудочное кровотечение может проявиться в виде:

кровавой рвоты;

дегтеобразного стула;

симптомов острой кровопотери.

Кровавая рвота (haematemesis) наиболее характерна для кровотечения из язвы желудка и реже встречается при язве двенадцатиперстной кишки. В последнем случае кровавая рвота наблюдается потому, что происходит заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.

Содержимое из желудка при кровавой рвоте обычно имеет вид кофейной гущи (темно-коричневого цвета), что обусловлено превращением гемоглобина под влиянием соляной кислоты в солянокислый гематин, имеющий темный цвет.

Кровавая рвота возникает вскоре после кровотечения, а иногда спустя некоторое время после него. Если кровотечение развивается очень быстро, а количество изливающейся крови велико, возможна рвота алой кровью. Кровавая рвота наблюдается также при раке и полипах желудка, эрозивном гастрите, при варикозно расширенных венах пищевода.

Дегтеобразный стул (melena) чаще возникает при кровотечении из дуоденальной язвы и наблюдается при потере 80-200 мл крови. Мелена характеризуется жидкой или кашицеобразной консистенцией кала и его черным цветом. Типичный стул при мелене черный, как деготь: неоформленный, блестящий и липкий кал. При интенсивном кровотечении стул также может приобретать алую окраску.

Характерным признаком язвенного желудочного кровотечения является внезапное исчезновение болевого синдрома (симптом Бергмана) и появление симптомов острой кровопотери.

Осмотр, или объективное обследование, больного с гастродуоденальной патологией имеет важное значение для установления диагноза.

При внешнем осмотре больного важно обратить внимание на его внешний вид, положение в постели, состояние кожи и подкожной клетчатки, слизистую оболочку ротовой полости и языка, на лимфатические железы и всю желудочно-кишечную область.

Внешний вид больных при гастритах и неосложненных формах язвенной болезни не отличается от вида их здоровых сверстников. При осложненных формах язвенной болезни, опухолях желудка, а также при длительном соблюдении строгой и однообразной диеты отмечаются похудание, бледность и сухость кожных покровов. При опухолях желудка возможно увеличение лимфоузлов в подключичной области слева (вирховской железы). Традиционным при обследовании больного с желудочной патологией является осмотр полости рта: отсутствие зубов и кариес служат причиной плохого пережевывания пищи и очагом микробной флоры. В настоящее время классическая аксиома «язык — зеркало желудка» утратила свое диагностическое значение, хотя при ряде заболеваний пищеварительной системы он имеет свои особенности. Обложенный налетом язык чаще встречается при функциональных заболеваниях кишечника, гастрите, раке желудка и реже — при язвенной болезни.

При осмотре живота контуры и перистальтика желудка могут быть видны лишь у истощенных людей. Иногда в далеко зашедших случаях при осмотре можно обнаружить выбухание брюшной стенки, обусловленное опухолью.

Пальпация желудка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении больного. Начинают с поверхностной ориентировочной пальпации, при помощи которой определяют болезненность в подложечной области, симптомы раздражения брюшины и напряжения брюшной стенки в области желудка, наличие мышечной защиты, расхождение мышц живота, наличие грыжи белой линии. Глубокую пальпацию производят по методу В. П. Образцова и Н. Д. Стражеско.

Исследующий четырьмя сложенными вместе и слегка согнутыми пальцами оттягивает кожу живота вверх на выдохе больного, осторожно, оказывая давление на кожу передней стенки живота, проникает рукой все глубже, пока не доходит до задней его стенки. Этот метод позволяет составить представление о форме и величине прощупываемой части желудка, особенно большой кривизне и привратнике.

При пальпации локальная болезненность определяется в эпигастрии, на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком, либо справа от этой области при язвенной болезни. В случае пенетрации язвы болезненность при пальпации возникает в проекции того очага, куда язва пенетрировала.

Пальпация желудка позволяет также обнаружить опухоли привратника, большой кривизны и передней стенки желудка. Опухоли малой кривизны желудка могут быть определены при вертикальном положении больного.

Метод перкуссии применяется для определения нижней границы желудка. При этом основываются на различном характере желудочного и кишечного тимпанита, что вполне возможно при определенном навыке.

Перкуссией можно определить полулунное пространство Траубе, которое может быть резко уменьшенным, что происходит при постепенно развивающемся уменьшении вместимости желудка (атрофии).

Положительный симптом Менделя (отрывистые удары молоточком или согнутыми пальцами по подложечной области) указывает на болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки, связанные с глубоким язвенным процессом.

«Шум плеска» — результат применения своеобразного способа перкуссии. У здоровых людей «шум плеска» вызывается только после еды. Если он определяется через 5-6 ч после последнего приема пищи, можно предположить у больного стеноз привратника или значительную желудочную гиперсекрецию. Шум плеска справа от срединной линии живота обнаруживается при расширении препилорического отдела желудка (симптом Василенко).

Аускультация желудка практического значения не имеет. Ее применяют вместе с перкуссией для определения нижней границы желудка. При опросе по поводу анамнеза болезни и жизни у больных с заболеваниями желудка важно выяснить все возможные этиологические факторы (эндо- и экзогенные), влияющие на данное заболевание.

Источник

Кровотечение в брюшную полость – истечение крови в полость брюшины или забрюшинное пространство вследствие нарушения целостности расположенных здесь кровеносных сосудов, паренхиматозных или полых органов. При кровотечении в брюшную полость развиваются слабость, бледность, холодный пот, частый пульс, падение артериального давления, боли в животе, состояние обморока или шока. Основную роль в диагностике кровотечения в брюшную полость играют осмотр больного, динамика уровня гемоглобина и гематокрита, лапароцентез и лапароскопия. Лечение кровотечения в брюшную полость оперативное — лапаротомия с ревизией внутренних органов; параллельно проводится противошоковая, гемостатическая и трансфузионная терапия.

Общие сведения

Кровотечение в брюшную полость (интраабдоминальное кровотечение, гемоперитонеум) в гастроэнтерологии может быть симптомом какого-либо заболевания или повреждения внутренних органов и тканей. Опасность кровотечения в брюшную полость, как и любого внутреннего кровотечения, состоит в его скрытом характере, что может создавать угрозу для жизни больного. В результате кровотечения в брюшную полость возникает гемоперитонеум – скопление крови в полости брюшины и забрюшинном пространстве. Кровотечение в брюшную полость осложняется развитием гиповолемического и нейрогенного шока. Гиповолемический шок связан с быстрым уменьшением объема циркулирующей крови (на 25% и выше) и нарушением гемодинамики, нейрогенный (травматический) шок – с чрезмерными болевыми импульсами.

Кровотечение в брюшную полость

Причины кровотечения в брюшную полость

В основе кровотечения в брюшную полость лежат причины травматического и нетравматического характера. Кровотечение в брюшную полость может быть обусловлено механической травмой грудной клетки и травмой живота: закрытой — при ударе, сдавлении; открытой – при огнестрельном или колото-резаном ранении, а также, повреждениями, связанными с проведением абдоминальных операций. При этом происходит травматический разрыв паренхиматозных или полых органов ЖКТ, мочеполовой системы, а также кровеносных сосудов, расположенных в складках брюшины, толще брыжейки и большом сальнике. Кровотечение в брюшную полость в послеоперационном периоде обычно связано с соскальзыванием (прорезыванием) лигатуры, наложенной на сосуды брыжейки или культи органов.

Кровотечение в брюшную полость нетравматического генеза развивается спонтанно при осложненном течении некоторых заболеваний и патологических процессов внутренних органов. Кровотечение может наблюдаться при опухолях органов брюшной полости; состояниях, приводящих к снижению свертываемости крови; внематочной беременности; разрыве аневризмы брюшной части аорты, разрыве селезенки при малярии, разрыве кисты и апоплексии яичника. Кровотечение в забрюшинное пространство встречается намного реже.

Симптомы кровотечения в брюшную полость

Клиническая картина при кровотечении в брюшную полость определяется тяжестью кровопотери – ее интенсивностью, длительностью и объемом.

Признаками внутрибрюшного кровотечения служат бледность кожных покровов и слизистых оболочек, общая слабость, головокружение, холодная испарина, резкое падение АД, выраженная тахикардия (частота пульса — 120-140 ударов в минуту), местные или диффузные боли в животе, усиливающиеся при движении. Больной с кровотечением в брюшную полость для уменьшения абдоминальных болей пытается принять сидячее положение (симптом «ваньки-встаньки»).

При раздражении диафрагмальной брюшины скопившейся кровью, боль может иррадиировать в область груди, лопатки и плеча; при кровотечении в забрюшинное пространство отмечаются боли в спине. В случае профузного кровотечения в брюшную полость болевой синдром становится интенсивным, возможна потеря сознания; при острой массивной кровопотере развивается коллапс.

Диагностика кровотечения в брюшную полость

Пациент с подозрением на кровотечение в брюшную полость подлежит срочному обследованию в стационаре. Проводится осмотр области живота для выявления характерных признаков травмы (открытых ран, ссадин, кровоподтеков).

Поверхностно-ориентировочная пальпация выявляет мягкость и небольшую болезненность передней стенки живота, ее ограниченное участие в дыхании, слабо выраженные симптомы раздражения брюшины. Глубокая пальпация проводится осторожно, так как вызывает резкую болезненность области поврежденного органа или всей брюшной стенки. Перкуссия живота при наличии кровотечения в брюшную полость сильно болезненна, из-за скопления крови отмечается притупление звука в отлогих местах. При аускультации живота отмечается снижение кишечных шумов. При разрыве полого органа местные проявления кровотечения в брюшную полость могут маскироваться признаками начинающегося перитонита.

Пальцевое ректальное и вагинальное исследования обнаруживают выбухание и резкую болезненность передней стенки прямой кишки и заднего свода влагалища. При подозрении на нарушенную трубную беременность важное диагностическое значение отводится пункции брюшной полости через стенку заднего свода влагалища. Лабораторное исследование крови при кровотечении в брюшную полость показывает нарастающее снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов и гематокрита.

Обзорная рентгенография в случае внутреннего кровотечения помогает определить присутствие свободной жидкости (крови) в брюшной полости. При УЗИ органов малого таза и УЗИ брюшной полости выявляется источник кровотечения во внутренних органах и скопление анэхогенной жидкости. Основными методами диагностики кровотечения в брюшную полость являются эндоскопические исследования — лапароцентез (пункция брюшной полости с подключением шарящего катетера) и диагностическая лапароскопия.

Дифференциальный диагноз кровотечения в брюшную полость проводят с перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, забрюшинной гематомой и гематомой передней брюшной стенки. При необходимости к диагностике привлекаются узкие специалисты — гинеколог, травматолог, торакальный хирург, колопроктолог, гематолог и др.

Лечение кровотечения в брюшную полость

Больного с подозрением на кровотечение в брюшную полость немедленно госпитализируют с соблюдением общих правил: положение — лежа на спине, холод на живот, исключение приема воды и пищи. В хирургическом стационаре проводят тщательное динамическое наблюдение за частотой пульса и величиной АД, уровнем гемоглобина и гематокрита. До установления точного диагноза противопоказано применение обезболивающих (наркотических) средств.

При острой кровопотере и резком падении АД проводятся мероприятия противошоковой и противогеморрагической инфузионной терапии: переливание кровезаменителей (или реинфузия недавно вытекшей в брюшную полость крови), введение аналептических препаратов. Это способствует увеличению и восполнению ОЦК, улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции.

При установлении факта кровотечения в брюшную полость показано экстренное хирургическое вмешательство (лапаротомия), включающая ревизию органов брюшной полости для обнаружения источника кровотечения и его остановки, устранения имеющихся повреждений.

Прогноз при кровотечении в брюшную полость достаточно серьезный, зависит от причины и интенсивности кровотечения, а также скорости и объема оказания хирургического пособия.

Источник

Описание и лечение болезни кровотечение в брюшную полость

Кровотечение в брюшную полость – истечение крови в полость брюшины или забрюшинное пространство вследствие нарушения целостности расположенных здесь кровеносных сосудов, паренхиматозных или полых органов. При кровотечении в брюшную полость развиваются слабость, бледность, холодный пот, частый пульс, падение артериального давления, боли в животе, состояние обморока или шока. Основную роль в диагностике кровотечения в брюшную полость играют осмотр больного, динамика уровня гемоглобина и гематокрита, лапароцентез и лапароскопия. Лечение кровотечения в брюшную полость оперативное – лапаротомия с ревизией внутренних органов; параллельно проводится противошоковая, гемостатическая и трансфузионная терапия.

Кровотечение в брюшную полость

Кровотечение в брюшную полость (интраабдоминальное кровотечение, гемоперитонеум) в гастроэнтерологии может быть симптомом какого-либо заболевания или повреждения внутренних органов и тканей. Опасность кровотечения в брюшную полость, как и любого внутреннего кровотечения, состоит в его скрытом характере, что может создавать угрозу для жизни больного. В результате кровотечения в брюшную полость возникает гемоперитонеум – скопление крови в полости брюшины и забрюшинном пространстве. Кровотечение в брюшную полость осложняется развитием гиповолемического и нейрогенного шока. Гиповолемический шок связан с быстрым уменьшением объема циркулирующей крови (на 25% и выше) и нарушением гемодинамики, нейрогенный (травматический) шок – с чрезмерными болевыми импульсами.

Причины кровотечения в брюшную полость

В основе кровотечения в брюшную полость лежат причины травматического и нетравматического характера. Кровотечение в брюшную полость может быть обусловлено механической травмой грудной клетки и травмой живота: закрытой – при ударе, сдавлении; открытой – при огнестрельном или колото-резаном ранении, а также, повреждениями, связанными с проведением абдоминальных операций. При этом происходит травматический разрыв паренхиматозных или полых органов ЖКТ, мочеполовой системы, а также кровеносных сосудов, расположенных в складках брюшины, толще брыжейки и большом сальнике. Кровотечение в брюшную полость в послеоперационном периоде обычно связано с соскальзыванием (прорезыванием) лигатуры, наложенной на сосуды брыжейки или культи органов.

Кровотечение в брюшную полость нетравматического генеза развивается спонтанно при осложненном течении некоторых заболеваний и патологических процессов внутренних органов. Кровотечение может наблюдаться при опухолях органов брюшной полости; состояниях, приводящих к снижению свертываемости крови; внематочной беременности; разрыве аневризмы брюшной части аорты, разрыве селезенки при малярии, разрыве кисты и апоплексии яичника. Кровотечение в забрюшинное пространство встречается намного реже.

Симптомы кровотечения в брюшную полость

Клиническая картина при кровотечении в брюшную полость определяется тяжестью кровопотери – ее интенсивностью, длительностью и объемом.

Признаками внутрибрюшного кровотечения служат бледность кожных покровов и слизистых оболочек, общая слабость, головокружение, холодная испарина, резкое падение АД, выраженная тахикардия (частота пульса – 120-140 ударов в минуту), местные или диффузные боли в животе, усиливающиеся при движении. Больной с кровотечением в брюшную полость для уменьшения абдоминальных болей пытается принять сидячее положение (симптом «ваньки-встаньки»).

При раздражении диафрагмальной брюшины скопившейся кровью, боль может иррадиировать в область груди, лопатки и плеча; при кровотечении в забрюшинное пространство отмечаются боли в спине. В случае профузного кровотечения в брюшную полость болевой синдром становится интенсивным, возможна потеря сознания; при острой массивной кровопотере развивается коллапс.

Диагностика кровотечения в брюшную полость

Пациент с подозрением на кровотечение в брюшную полость подлежит срочному обследованию в стационаре. Проводится осмотр области живота для выявления характерных признаков травмы (открытых ран, ссадин, кровоподтеков).

Поверхностно-ориентировочная пальпация выявляет мягкость и небольшую болезненность передней стенки живота, ее ограниченное участие в дыхании, слабо выраженные симптомы раздражения брюшины. Глубокая пальпация проводится осторожно, так как вызывает резкую болезненность области поврежденного органа или всей брюшной стенки. Перкуссия живота при наличии кровотечения в брюшную полость сильно болезненна, из-за скопления крови отмечается притупление звука в отлогих местах. При аускультации живота отмечается снижение кишечных шумов. При разрыве полого органа местные проявления кровотечения в брюшную полость могут маскироваться признаками начинающегося перитонита.

Пальцевое ректальное и вагинальное исследования обнаруживают выбухание и резкую болезненность передней стенки прямой кишки и заднего свода влагалища. При подозрении на нарушенную трубную беременность важное диагностическое значение отводится пункции брюшной полости через стенку заднего свода влагалища. Лабораторное исследование крови при кровотечении в брюшную полость показывает нарастающее снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов и гематокрита.

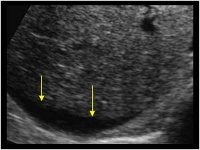

Обзорная рентгенография в случае внутреннего кровотечения помогает определить присутствие свободной жидкости (крови) в брюшной полости. При УЗИ органов малого таза и УЗИ брюшной полости выявляется источник кровотечения во внутренних органах и скопление анэхогенной жидкости. Основными методами диагностики кровотечения в брюшную полость являются эндоскопические исследования – лапароцентез (пункция брюшной полости с подключением шарящего катетера) и диагностическая лапароскопия.

Дифференциальный диагноз кровотечения в брюшную полость проводят с перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, забрюшинной гематомой и гематомой передней брюшной стенки. При необходимости к диагностике привлекаются узкие специалисты – гинеколог, травматолог, торакальный хирург, колопроктолог, гематолог и др.

Лечение кровотечения в брюшную полость

Больного с подозрением на кровотечение в брюшную полость немедленно госпитализируют с соблюдением общих правил: положение – лежа на спине, холод на живот, исключение приема воды и пищи. В хирургическом стационаре проводят тщательное динамическое наблюдение за частотой пульса и величиной АД, уровнем гемоглобина и гематокрита. До установления точного диагноза противопоказано применение обезболивающих (наркотических) средств.

При острой кровопотере и резком падении АД проводятся мероприятия противошоковой и противогеморрагической инфузионной терапии: переливание кровезаменителей (или реинфузия недавно вытекшей в брюшную полость крови), введение аналептических препаратов. Это способствует увеличению и восполнению ОЦК, улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции.

При установлении факта кровотечения в брюшную полость показано экстренное хирургическое вмешательство (лапаротомия), включающая ревизию органов брюшной полости для обнаружения источника кровотечения и его остановки, устранения имеющихся повреждений.

Прогноз при кровотечении в брюшную полость достаточно серьезный, зависит от причины и интенсивности кровотечения, а также скорости и объема оказания хирургического пособия.

Вконтакте

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Источник