Отторжение функционального слоя эндометрия сопровождающееся кровотечением

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 сентября 2013;

проверки требуют 7 правок.

Маточное кровотечение — различные по этиологии и характеру выделения крови из матки. Кровотечение может быть обусловлено различными гинекологическими заболеваниями, патологией беременности, родов и раннего послеродового периода. Значительно реже кровотечение из половых путей женщины бывает связано с травмой или заболеваниями системы крови и других систем.

Дисфункциональное маточное кровотечение[править | править код]

Дисфункциональное маточное кровотечение — патологический процесс, возникающий в результате нарушений функций органов, регулирующих менструальный цикл, или являющийся результатом иных заболеваний.

Выделяется три типа дисфункциональных маточных кровотечений:

- кровотечения пубертатного периода;

- кровотечения репродуктивного периода;

- кровотечения климактерического периода и постменопаузальные;

Акушерские кровотечения[править | править код]

Акушерские кровотечения — кровотечения, возникающие во время беременности, в родах, в послеродовом и раннем послеродовом периоде.

Особенностями акушерских кровотечений являются:

- массивность и внезапность их появления;

- особенности патофизиологических изменений в организме беременных женщин приводят к быстрому истощению компенсаторно-защитных механизмов, особенно у беременных с осложненным течением родов, поздним гестозом;

- для акушерских кровотечений характерны острый дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК), нарушения сердечной деятельности, анемическая и циркуляторная формы гипоксии;

- нередко возникает опасность развития развернутой картины синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) и массивного кровотечения.

- Диагностика

Кровоотделение из половых путей, не совпадающее (часто) или совпадающее (редко) со сроком менструации, разное по объему и продолжительности, вплоть до обильного, требующего срочного хирургического вмешательства. Сопутствующие признаки острой (хронической) анемии.

- Неотложная помощь:

— зависит от клинической картины.

При небольшом кровоотделении, удовлетворительном общем состоянии, отсутствии подозрения на эктопическую беременность:

— рекомендовано посещение гинеколога.

При обильном кровоотделении — лед на низ живота;

— подкожно, внутривенно — утеротонические средства (окситоцин), аскорбиновая кислота (5% раствор 1 мл);

— транспортировка в гинекологическое отделение больницы.

Менструация[править | править код]

Менструация — ежемесячное маточное кровотечение у женщины, достигшей половой зрелости. Представляет из себя отторжение функционального слоя эндометрия, сопровождающееся кровотечением. Является частью менструального цикла женского организма.

Менструация обычно происходит каждый месяц, но имеются и нестандартные сроки менструации. До полового созревания, в период беременности и сразу после родов, в менопаузе менструация отсутствует.

- Eapteka.ru. — Статья «Кровотечение из женских половых органов (маточное кровотечение)» в энциклопедии на сайте еАптека.ru. Дата обращения 17 апреля 2009. Архивировано 30 марта 2012 года.

- Библиотека «Полка букиниста». — О.М. Елисеев. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи. Статья «Кровотечение из женских половых органов». Дата обращения 17 апреля 2009. Архивировано 30 марта 2012 года.

Источник

Метроррагия — это любое нерегулярное маточное кровотечение при условии, что оно не является менструацией. Метроррагия может появиться в период между менструациями, наслоиться на менструацию или явиться ее продолжением.

Метроррагия — это любое нерегулярное маточное кровотечение при условии, что оно не является менструацией. Метроррагия может появиться в период между менструациями, наслоиться на менструацию или явиться ее продолжением.

Менструальный цикл представляет собой количество дней, прошедшее между менструальными кровотечениями. Чаще всего он составляет 26-30 дней. Небольшая погрешность допускается, если цикл постоянный. Первый день цикла – это начало очередной менструации.

В течение всего менструального цикла под действием определенных гормонов происходят циклические изменения во внутреннем слизистом слое матки (эндометрии) и яичниках. Менструальный цикл играет важную роль в подготовки матки к потенциальной беременности. Образно можно сказать, что каждая менструация – это результат несбывшейся мечты природы о беременности.

Все циклические изменения структуры эндометрия можно условно разбить на две фазы, разделенные между собой коротким периодом овуляции. В первую фазу цикла внутренний слизистый слой (функциональный слой) разрастается, чтобы в случае наступившей беременности плодное яйцо могло погрузиться в него и начать свое нормальное развитие. Первая половина менструального цикла называется фазой пролиферации.

Параллельно с этим в яичниках зарождается основа будущей новой жизни – яйцеклетка. Незрелую яйцеклетку окружает специальная оболочка, состоящая из элементов соединительной и эпителиальной ткани, она называется фолликулом. Если яйцеклетка созрела, оболочка фолликула разрушается. Зрелая яйцеклетка покидает фолликул, мигрирует из яичника в брюшную полость. Весь процесс занимает около часа и называется овуляцией. В течение последующих суток яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению. Период овуляции делит менструальный цикл пополам и считается самым благоприятным временем для зачатия.

Если яйцеклетка погибает неоплодотворенной, в эндометрии начинается фаза секреции – вторая фаза цикла. Как следствие того, что разросшийся функциональный слой эндометрия утрачивает свое предназначение, запускаются процессы его отторжения с образованием обширной раневой поверхности внутри полости матки. Отторжение функционального слоя эндометрия, сопровождающееся кровотечением, называется менструацией, а само кровотечение — менструальным.

Метроррагия не связана с менструацией. Менструальное кровотечение – это нормальный физиологический процесс, а метроррагия – это всегда патология. Ее нельзя оставлять без внимания.

Метроррагии всегда ацикличны, случаются у женщин любого возраста. Самостоятельного значения метроррагия не имеет, так как представляет собой симптом какого-либо заболевания или является следствием нарушения процесса выработки половых гормонов.

Причины метроррагии

Метроррагия присуща женщинам разных возрастных групп – от девочек в пубертатном периоде до пожилых дам. Вне зависимости от причины межменструального кровотечения, его источником всегда является поврежденная поверхность эндометрия, не связанная с циклическим отторжением базального слоя. Это может быть язва, эрозия, нарушение целостности сосудов, гиперпластические процессы в эндометрии и так далее. В такой ситуации очень важно отличать длительные менструации, связанные с физиологическим процессом в эндометрии, от сопутствующего кровотечения иного генеза.

Нейроэндокринные нарушения приводят к неправильной выработке половых гормонов и, как следствие, к изменению ритма и характера менструации в виде ациклических кровотечений. В основе процесса лежит нарушение связей центров коры головного мозга, отвечающих за выработку половых гормонов (гипофиз и гипоталамус), с яичниками и маткой. Никаких других причин метроррагии при этом не выявляется. Если речь идет о подобных кровотечениях, используется термин «дисфункциональная метроррагия». Так как система гормональной регуляции более нестабильна в период становления и во время своего угасания, наибольшее количество случаев дисфункциональной метроррагии приходится на период полового созревания и на климактерический период. Если метроррагия происходит у девушек до 18 – летнего возраста, она называется ювенильной.

Дисфункциональная метроррагия лидирует в общем количестве случаев всех маточных кровотечений. Она бывает двух видов – овуляторная и ановуляторная. Об овуляторной метроррагии говорят в том случае, если процесс овуляции существует, но протекает с отклонениями. Цикл остается двухфазным, но продолжительность каждой фазы меняется в зависимости от того, какое звено гормональной регуляции повреждено. Все нарушения протекают по типу укорочения I или II фазы или по типу удлинения II фазы менструального цикла. Неполноценная овуляция во время таких нарушений является причиной бесплодия.

Ановуляторная метроррагия встречается гораздо чаще. По сути это менструация без овуляции с однофазным циклом. Причиной ановуляторной метроррагии является нарушение процесса созревания яйцеклетки:

— если фолликул с незрелой яйцеклеткой подвергается обратному развитию (атрезия фолликула), яйцеклетка погибает вместе с ним, не закончив процесс созревания;

— если фолликул созревает, но разрушение его стенки с последующим высвобождением зрелой яйцеклетки не происходит, яйцеклетка погибает, а фолликул продолжает существовать в яичнике (персистенция фолликула), увеличиваться и видоизменяться по типу кисты.

Оба механизма приводят к пролонгированию фазы пролиферации (по сути, цикл становится однофазным), разрастанию эндометрия и обильному кровотечению.

Ановуляторная метроррагия среди дисфункциональных маточных кровотечений встречается достаточно часто во всех возрастных группах.

Причинами гормональных нарушений в организме могут служить:

— стрессовые ситуации и переутомление;

— дефицит жизненно-важных витаминов и других биологических веществ;

— заболевания психической сферы;

— интоксикации;

— хронические заболевания гениталий воспалительного характера;

— заболевания желез внутренней секреции;

— острые и хронические инфекции;

— заболевания и травмы нервной системы.

Метроррагия в менопаузе может иметь гормональную природу или указывать на онкопатологию. Иногда ее могут провоцировать застойные явления в области малого таза.

Самого пристального внимания заслуживает метроррагия в постменопаузе, когда период угасания гормональной функции уже завершился. Причиной кровотечения могут быть серьезные заболевания, включая злокачественные процессы половой сферы.

Заболевания матки и придатков могут служить причиной метроррагии. Самыми частыми из них являются:

— полипы слизистой оболочки матки;

— аденомиоз;

— гормонопродуцирующие опухоли яичников;

— миома матки (особенно подслизистой локализации);

— заболевания шейки матки, сопровождающиеся нарушением целостности покровного эпителия;

— онкологические процессы.

Маточные кровотечения могут быть следствием выкидыша, аборта, внематочной беременности, пузырного заноса и некоторых других состояний.

Негинекологические заболевания также могут спровоцировать метроррагию. В перечень таких болезней входит сахарных диабет, заболевания сердца и сосудов, патологии системы кровообращения, гипертоническая болезнь и другие.

Чтобы эффективно лечить маточные кровотечения, прежде нужно определить как можно точнее их причину.

Симптомы метроррагии

Метроррагии присуща ацикличность, нерегулярность и неравнозначная кровопотеря. Помимо маточного кровотечения вне менструации при метроррагии могут наблюдаться симптомы того заболевания, которым оно вызвано.

Если кровопотеря значительная, женщины чувствуют общую слабость, головокружение, тошноту, утомляемость. Иногда наблюдается снижение артериального давления, тахикардия (учащенное сердцебиение).

Метроррагия может протекать с сильными болями и повышением температуры, если кровотечение вызвано острыми состояниями, например такими как субмукозный (подслизистый) миоматозный узел или внематочная беременность.

Дисфункциональная метроррагия связана с менструальным циклом и проявляется различными вариантами отклонения от привычной для каждой женщины нормы. Менструации могут начинаться преждевременно или задерживаться, иметь разную продолжительность и интенсивность.

Отсутствие овуляции делает цикл однофазным – фаза пролиферации длится долго, функциональный слой не отторгается вовремя, а продолжает бесконтрольно разрастаться. При ановуляторной метроррагии очередная менструация приходит с задержкой (иногда более одного месяца) и сопровождается обильным длительным кровотечением. У незначительного количества женщин задержки менструации не происходит, но продолжительность кровотечения увеличена.

Метроррагии в постменопаузе могут быть как скудными, так и значительными. Вне зависимости от объема кровопотери, они должны заслуживать особенно пристального внимания в связи с риском наличия злокачественного процесса. Только после исключения самых грозных заболеваний можно приступать к поиску других, менее опасных причин. Особенно опасными считаются метроррагии в постменопаузе.

Диагностика метроррагий в силу наличия единственного ведущего симптома трудности не представляет. Сложнее выяснить причину возникшего маточного кровотечения, что особенно актуально в случае дисфунккциональной метроррагии.

Диагноз дисфункциональной метроррагии называют «диагнозом исключения». На начальном диагностическом этапе постепенно исключают все возможные причины кровотечения, если необходимо, это делается совместно с терапевтами, гематологами, хирургами и другими узкими специалистами. В плане диагностики проводятся следующие мероприятия:

— анамнез (опрос) больной, включающий в себя информацию о характере менструаций, детородной функции, наличии гинекологических и других заболеваний и пр.;

— общий осмотр;

— гинекологический осмотр, уточняющий размеры и консистенцию матки и придатков, характер выделений и т.д.;

— клинический анализ крови на наличие анемии и нарушение свертывания, биохимическое исследование крови;

— гормональное исследование;

— ультразвуковое исследование, позволяющее определить размеры матки и придатков, а также оценить толщину эндометрия;

— для исключения внематочной беременности проводят гормональное обследование;

— диагностическое выскабливание эндометрия с последующим гистологическим исследованием;

— в редких случаях могут проводиться гистероскопия или диагностическая лапароскопия.

Объем диагностических мероприятий и их порядок определяются индивидуально лечащим врачом.

Лечение метроррагии

Лечение метроррагии всегда комплексное. Основная и первостепенная задача врача – остановить кровотечение. Методы гемостаза зависят от объема кровопотери и состояния пациентки. Если кровопотеря небольшая, и общее самочувствие больной удовлетворительное, можно ограничиться амбулаторным лечением с применением консервативных методов лечения:

— нормализация свертывающей системы крови;

— устранение анемии;

— восстановление сократительной функции матки;

— общеукрепляющие мероприятия.

Если положительного эффекта нет, проводят гормональный гемостаз (остановку) кровотечения с помощью гормональных препаратов. Применяют гормоны по принципу восполнения недостающего звена в гормональной регуляции. Спектр гормональных средств очень широкий. Препарат выбирается согласно данным исследования гормональных нарушений у каждой конкретной женщины с целью компенсации имеющихся у нее отклонений. В качестве комплексного гемостаза используют сочетание гормональных препаратов с имитацией нормального менструального цикла, либо комбинированные оральные контрацептивы с подходящим для данного случая составом гормонов.

При ювенильных маточных кровотечениях после 12-летнего возраста назначаются эстрогены.

Если кровотечение обильное, сопровождается ухудшением общего самочувствия больной, требуется госпитализация. Стационарное лечение метроррагии может заключаться в применении гормонального лечения, если эффект отрицательный, проводят хирургическое лечение – выскабливание полости матки или (крайне редко) ее удаление.

После остановки кровотечения приступают к устранению причины его появления. Необходимо восстановить нормальный менструальный цикл, устранить анемию, провести лечение заболеваний, которые вызвали кровотечение. План лечения составляется для каждой пациентки индивидуально.

Дисфункциональные метроррагии имеют склонность к рецидивам, поэтому все женщины с данной патологией подлежат диспансерному наблюдению.

Информация, представленная в данной статье, предназначена исключительно для ознакомления и не может заменить профессиональную консультацию и квалифицированную медицинскую помощь. При малейшем подозрении о наличии данного заболевания обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Источник

Дифференциальная диагностика, установление причин, лечение дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК) — все это представляет собой определенные затруднения, несмотря на достаточно высокое развитие акушерско-гинекологического раздела медицины. Это объясняется единой симптоматикой и нередко сходными клинико-гистологическими проявлениями при разных причинах патологии. Среди гинекологических заболеваний ДМК составляют приблизительно 15-20%.

Причины дисфункциональных маточных кровотечений

ДМК представляют собой ациклические аномальные (обильные, частые или/и длительные) кровотечения, которые возникают в результате нарушения регуляции функцией половой системы и проявляются морфологическими изменениями в слизистой оболочке матки (эндометрии). Они не связаны с заболевания самих половых органов или с какими-либо системными заболеваниями всего организма.

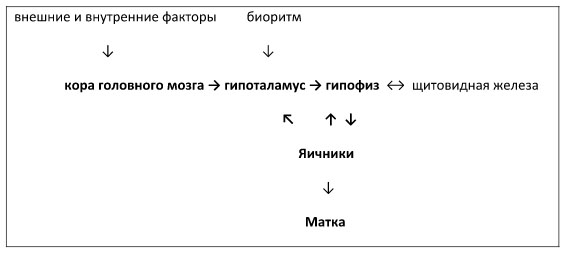

Механизмы регуляции менструального цикла

Менструальный цикл является очень сложным биологическим процессом, который регулируется нервной и гормональной системами организма. Внешним его проявлением является регулярное менструальное выделение крови из половых путей, возникающее в результате отторжения поверхностной оболочки (функциональный слой) слизистой матки.

Суть же менструального цикла состоит в выходе из фолликула зрелой яйцеклетки, готовой к слиянию со сперматозоидом, и формировании в яичнике на ее месте лютеинового (желтого) тела. Последнее продуцирует женский половой гормон прогестерон.

Регуляция функции яичников осуществляется передней долей гипофиза посредством синтеза и секреции в кровь группы гонадотропных гормонов:

- Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который влияет на процессы роста и созревания очередного фолликула и на овуляторный процесс. ФСГ совместно с лютеинизирующим гормоном (ЛГ) стимулирует выработку эстрогенов. Кроме того, он способствует увеличению числа рецепторов, воспринимающих действие ЛГ. Они находятся в слое гранулезных клеток фолликула, превращающихся в желтое тело.

- Лютеинизирующего гормона, контролирующего формирование лютеинового тела.

- Пролактина, участвующего в синтезе желтым телом гормона прогестерона.

Количество эстрогенов и прогестерона непостоянно. Оно меняется в зависимости от активности лютеинового тела и соответствует фазам менструального цикла: в фолликулярную фазу происходит увеличение количества всех половых гормонов, но преимущественно эстрогенов, а во время овуляции и до начала менструации больше вырабатывается прогестерона.

Продукция гипофизом ФСГ и ЛГ происходит в постоянном биологическом часовом ритме, который обеспечивается соответствующим функционированием (в этом режиме) клеток ядер гипоталамического отдела головного мозга. Последние секретируют гонадолиберины, или гонадотропин-рилизинг-гормоны (ГнРГ).

Функционирование гипоталамуса и частота секреции гормонов в кровь, в свою очередь, зависит от влияния биологически активных веществ, нейротрансмиттеров (эндогенные опиаты, биогенные амины), выделяемых вышестоящими структурами головного мозга. Кроме того, регуляция секрецией всех гормонов осуществляется также по типу универсальной отрицательной обратной связи: чем выше концентрация гормонов яичников в крови, тем больше они тормозят выделение гипофизом и гипоталамусом соответствующих стимулирующих гормонов, и наоборот.

Схематическое изображение механизмов обратной связи

Причины и механизм ДМК

Таким образом, регулярный менструальный цикл представляет собой сложный биологический процесс, состоящий из множества звеньев. Патологический фактор может оказывать влияние на любое звено. Однако, как правило, в результате его воздействия в патологический процесс вовлекается вся цепь (гипоталамус – гипофиз – яичники – матка) регуляторного механизма. Поэтому нарушения на любом из его участков приводят к дисфункции репродуктивной системы организма женщины в целом.

В 20-25% встречаются юношеские, или ювенильные дисфункциональные маточные кровотечения ановуляторного характера. Они обычно происходят в первые два года после начала менструаций. Но иногда обильные овуляторные ДМК возникают в конце подросткового периода по типу полименореи (по 8 дней с перерывом в 3 недели), что происходит из-за неполноценности желтого тела или недостаточной секреции ЛГ.

Такие расстройства объясняются еще недостаточно полным формированием гормональной системы подростка и ее неустойчивостью. В связи с этим любое, даже незначительное патологическое или просто негативное воздействие способно привести к выраженным дисфункциональным нарушениям. При обильных кровотечениях, длящихся более недели, у девушек быстро развивается анемия, сопровождающаяся бледностью кожных покровов, слабостью и вялостью, головными болями, утратой аппетита, учащенным сердечным ритмом.

В инволютивном же периоде система гормональной регуляции нарушается из-за угасания эндокринных органов и легко подвержена срывам. Как в период юности, так и на этапе угасания она также легко подвержена влиянию негативных факторов. Ановуляторное дисфункциональное маточное кровотечение климактерического периода встречается в 50-60%. Оно возникает в связи с возрастными изменениями гипоталамической области мозга. В результате этого цикличность секреции гонадотропин-рилизинг гормонов нарушается, а значит, нарушаются созревание и функция фолликулов.

Кровотечения у женщин этого периода жизни нередко сопряжены с онкологическими заболеваниями половой сферы. Поэтому дифференциальная диагностика с ДМК и лечение должны проводиться обязательно в условиях гинекологического стационара.

Остальные 15-20% случаев составляют дисфункциональные маточные кровотечения репродуктивного периода. Они развиваются на фоне персистирующих фолликулов с избыточной секрецией эстрогенов и дефицита прогестерона, что способствует развитию железисто-кистозного разрастания эндометрия.

Итак, как еще недостаточно сформировавшаяся, так и уже «угасающая» система гормональной регуляции представляют собой легко уязвимый фон для неблагоприятных факторов воздействия, провоцирующих ДМК.

Причины и провоцирующие факторы

В числе всех причинных и провоцирующих ДМК факторов основными являются:

- Профессиональные вредности, интоксикации, инфекционно-воспалительные заболевания общего характера.

- Воспалительные процессы органов малого таза, а также прием нейролептических препаратов. Все это приводит к расстройствам функции рецепторного аппарата яичников.

- Умственное или физическое переутомление.

- Частые психологические нагрузки и стрессовые состояния.

- Неправильное питание, связанное с недостатком белков, витаминов и микроэлементов.

- Быстрое изменение (переезды) местоположения в зонах с разными часовыми и климатическими поясами.

- Нарушение функции эндокринных органов вследствие наличия опухолей головного мозга, гипер- или гипотиреоза, болезни или синдрома Иценко-Кушинга, наличия эктопических гормонсекретирующих опухолей и т. д.

- Беременность и аборты, протекающие с осложнениями.

- Перестройка эндокринной системы в периоды полового созревания и инволюции;

- Генетические заболевания эндокринной и половой систем.

Расстройства функции системы регуляции ведут к нарушению цикличности и ритма отторжения и восстановительно-секреторных процессов в эндометрии матки. Эстрогенная стимуляция при продолжительной и избыточной секреции этого гормона способствует повышению маточной сократительной активности, неравномерности кровоснабжения и питания слизистой оболочки из-за спастических сокращений стенок ее сосудов.

Последнее обусловливает практически непрерывающееся и неодновременное повреждение и отторжение разных участков внутриматочного слоя эндометрия, сопровождающееся обильными и длительно протекающими кровотечениями из матки.

Кроме того, повышенная концентрация эстрогенов увеличивает скорость деления клеток, что является причиной гиперплазии — разрастания и увеличения толщины слизистой оболочки, полипоза, аденоматоза и атипичной трансформации клеток.

Овуляторная фаза менструального цикла — самое уязвимое звено в механизме регуляции нервно-эндокринной системы. По этой причине дисфункциональные маточные кровотечения могут происходить:

- на фоне отсутствия созревания и освобождения яйцеклетки из фолликула (ановуляция) — в большинстве случаев; с этим связано отсутствие овуляции; у некоторых женщин доминантный (подготовленный) фолликул все-таки достигает необходимой степени зрелости, но не овулирует и продолжает функционировать (персистирует), секретируя эстрогены и прогестерон постоянно и в большом количестве;

- в других случаях один или несколько фолликулов, не достигнув полного созревания, зарастают (атрезия) и подвергаются обратному развитию (атретичные фолликулы); их сменяют новые фолликулы, которые также подвергаются атрезии; все эти желтые тела секретируют умеренное количество прогестерона и эстрогенов, но в течение длительного времени;

- на фоне нормально проходящей овуляции— ДМК возникает вследствие преждевременного отторжения функционального эндометрия из-за кратковременного уменьшения выработки и секреции половых гормонов;

- до начала обычного срока менструации, что является свидетельством недостаточного функционирования желтого тела;

- длительные менструальные кровотечения при неполноценности фолликула.

Классификация дисфункциональных маточных кровотечений

Таким образом, ановуляторные кровотечения происходят вследствие изменений в яичниках по двум типам — по типу персистенции и по типу атрезии. В большинстве случаев для обоих вариантов характерна задержка менструации с последующим кровотечением. В случае персистенции фолликула время задержки менструации составляет от 1 до 2 месяцев, а при атрезии — до 3-4 и более месяцев. Длительность кровотечений составляет от 2-4 недель до 1,5-3 месяцев, причем при персистирующем фолликуле они менее продолжительные и более обильные. Овуляторные кровотечения проявляются преимущественно кровомазаньем до и после окончания менструации.

Принципы лечения

Комплексное лечение дисфункциональных маточных кровотечений должно учитывать выраженность симптоматики, возраст, причину заболевания, если ее удается установить, и механизм развития болезни. Тактика лечения складывается из трех этапов:

- Остановка кровотечения и проведение гемостатической и общеукрепляющей терапии.

- Восстановление менструального цикла.

- Стимуляция овуляции или хирургическое лечение.

Остановка кровотечения

В репродуктивном возрасте и у женщин в климактерическом периоде в целях остановки кровотечения выскабливается полость матки, что имеет и диагностическое значение. У больных подросткового возраста методом лечения кровотечения является проведение интенсивной гормональной терапии. В этих целях назначаются эстрогены в инъекциях (эстрадиол дипропионат) или курс таблетированных препаратов (отэстрол). Если кровотечение умеренное, без признаков анемии, то после терапии эстрогенами в течение недели назначается прогестерон в суточной дозе 10 мл.

Восстановление менструаций

Восстановление менструального цикла в ювенильном возрасте осуществляют курсовым введением прогестерона при нормальном эстрогенном фоне, при сниженном — прогестероном в комплексе с эстрогеном.

Женщинам репродуктивного возраста обычно назначается прием комбинированных оральных контрацептивов в течение 1 года, в климактерическом периоде — непрерывный прием пролонгированного прогестерона.

Стимуляция овуляции

Для стимуляции овуляции в репродуктивном возрасте применяется Кломифен. Если в пременопаузе ДМК повторяются, несмотря на проведение лечения, или выявляются аденоматозные полипы, очаговый аденоматоз или атипическая гиперплазия клеток эндометрия, рекомендуется гистерэктомия матки (ампутация) или экстирпация.

При выявлении патологии в головного мозгу и т. д. проводится соответствующее лечение или устранение провоцирующих факторов, приведших к дисфункциональным маточным кровотечениям.

Источник