Открытый перелом артериальное кровотечение

Открытый перелом — это один из видов травматического повреждения костной ткани, который сопровождается нарушением целостности кожных покровов, слизистых, мышечных волокон. При этом характере травмы образуется связь между переломом и внешней средой. Определение открытого перелома не представляет сложностей, в некоторых случаях врачу не требуется проведение дополнительных методов диагностики.

Признаки

Все признаки принято разделять на две основные группы. Это относительные и абсолютные признаки. Среди относительных признаков выделяют:

- Болевой синдром, локализующийся в месте предполагаемого перелома.

Нарастающий отек тканей. - Образование и постепенное распространение гематомы в пределах здоровых тканей.

- Нарушение функциональной активности конечностей. Пациент не может выполнять привычные движения конечностью и держит её в вынужденном положении.

- Изменение формы конечностей. Открытые переломы любых костей могут сопровождаться изменением формы также за счёт нарастающего отека тканей.

Данные признаки открытого не осложнённого перелома костей требуют подтверждения с помощью дополнительных методов диагностики.

Абсолютные основные внешние признаки открытого перелома костей включают:

- Патологическую подвижность конечности, как признак открытого перелома. Пациент вынужден удерживать область перелома, так как возможно её смещение в тех участках, где нет суставов.

- Крепитацию костных отломков. При открытом переломе кость соприкасаясь с повреждённым фрагментом издаёт характерный звук.

- Визуализацию в ране костных отломков. Данные внешние признаки случившегося открытого перелома являются наиболее достоверными.

Симптомы

Симптомы характерны для открытого перелома появляются сразу после воздействия патологического фактора. Среди них выделяют:

- Выраженный болевой синдром. Интенсивный болевой синдром заставляет пациента занять вынужденное положение. Кроме того, он приводит к болевому шоку, нарушающему работу жизненно-важных органов.

- Появление дефектов кожных покровов. Они приводят к повреждению всех вышележащих слоёв, включающих мышцы, подкожную жировую клетчатку, а также кожу.

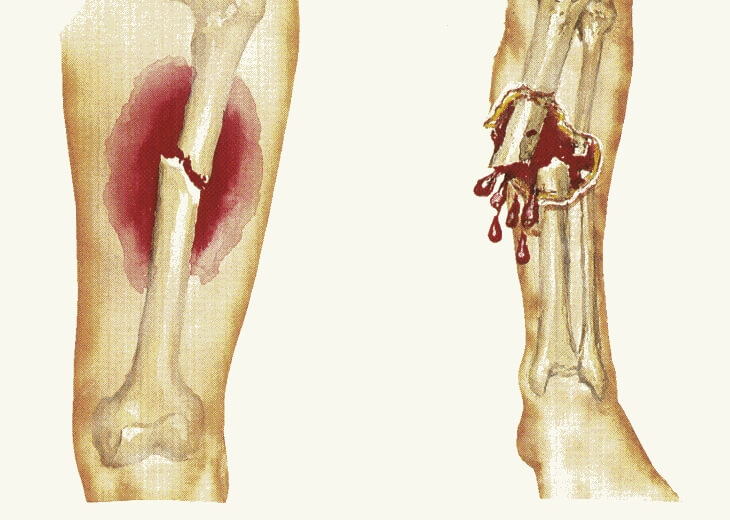

- Кровотечение. Часто осколки костей повреждают сосуды, что приводит к кровопотере. Наибольшая кровоподтёчных отмечается при разрыве артерий бедра или на фоне перелома тазовых костей. В этом случае они несут угрозу для жизни пациента. Артериальное кровотечение сопровождается выделением пульсирующей ярко-красной крови, которая моментами истекает из раны. Для венозной кровопотери характерно истечение темной крови.

- Нарушение подвижности конечности. Повреждение кости приводит к нарушению двигательной активности в конечности. Как правило, она занимает вынужденное неестественное положение. Кроме того, возможна патологическая подвижность в области перелома, когда движения отмечаются в тех областях, где нет суставов.

Классификация травмы

Классификация полученных открытых переломов предусматривает разделение травмы на несколько видов.

Это позволяет не только точно определить характер повреждения, но и оценить степень тяжести с последующим выбором тактики лечения.

По характеру излома

В зависимости от характера открытые переломы любых костей подразделяются на поперечные, косые и винтообразные.

По степени повреждения

По степени повреждения переломы разделяют на:

- Полные. Кость в этом случае разделяется на несколько частей, возможно появление нескольких отломков. Отломки в этом случае не соединяются между собой.

- Неполные. Несмотря на нарушение целостности кости, она остаётся соединённой в противоположной стороны.

По размеру раны

В зависимости от размера раны их разделяют на:

- Их размер не превышает 1,5 см.

- Размер составляет от 2 до 9 см.

- Размер превышает 10 см.

По степени тяжести

По степени тяжести переломы подразделяют на:

- Осложнённые. Помимо повреждения мягких тканей происходит нарушение целостности внутренних органов, крупных сосудов или нервных волокон.

- Не осложнённые.

По месту локализации

В этом случае переломы подразделяют на несколько видов в зависимости от того участка кости на котором произошло повреждение. Среди них:

- Метафизарные.

- Эпифизарные.

- Диафизарные.

Классификация переломов Каплана и Марковой оценивает степень тяжести повреждения мягких тканей.

Возможные осложнения

Осложнения любого открытого перелома в клинической практике встречаются редко. Их появление связано с несвоевременно помощью, неправильной техникой лечебных мероприятий или несоблюдением рекомендаций, которые даны пациенту, а также влиянием сопутствующих заболеваний. Их появление возможно как в раннем периоде после получения травмы, так и в отдаленном периоде.

К ранним осложнениям относят:

- Кровотечение. Появление кровопотери после перелома связано с нарушением целостности мягких тканей и возможным повреждением крупных артерий и вен. Наиболее опасным является кровотечение при переломе плечевой, бедренной или тазовой костей.

- Инфицирование раны. В рану достаточно быстро попадают бактериальные агенты. В том случае, если помощь оказана не своевременно, а также снижены иммунные силы, в течение короткого времени развивается воспалительный процесс. Рана может нагнаиваться, что повышает риск развития сепсиса.

К отдаленным осложнениям относят:

- Образование костной мозоли. Массивное разрастание хряща приводит к появлению костной мозоли.

- Остеомиелит. Гнойно-некротический процесс, поражающий все отделы костной ткани. После перелома развивается посттравматическая форма, связанная с попаданием инфекции в рану. Наиболее часто это заболевание вызвано оскольчатым видом травмы. При отсутствии своевременного лечения высока вероятность выраженной деформации конечности.

- Неправильное срастание костных фрагментов. Неправильное соединение костных фрагментов приводит к нарушению функциональной активности поражённой конечнострочный или болевому синдрому.

- Образование ложного сустава. Увеличение продолжительности консолидации, а также несоблюдение рекомендаций в восстановительном периоде приводит к патологической подвижности конечности.

Доврачебная помощь

В том случае, если у пациента выявлены проявления симптомов открытого перелома, необходимо в максимально короткие сроки оказать доврачебную помощь. Её раннее проведение, а также предотвращение ошибок, позволяет снизить риск развития осложнений и различных последствий. Необходимого придерживаться алгоритма последовательных действий. К ним относят:

- Прекращение воздействия травмирующего фактора. При необходимости пациента аккуратно перемещают, стараясь не допускать лишних движений.

- Остановка кровотечения. Для предупреждения кровоподтёки пациенту необходимо наложить жгут или давящую повязку. При вытекании крови, имеющей яркий цвет, пульсирующей струей, накладывается жгут, ремень или любое подручное средство, выше места травмы. При этом важно оставить записку в которой будет указано время пережатия.

В тех случаях, если кровь имеет багровый цвет и вытекает без давления, давящая повязка накладывается ниже места травмы. - Снятие украшений или любых предметов с повреждённой конечности, так как нарастающий отек приведёт к невозможности их снятия. Это состояние усугубит нарушение кровотока с дальнейшим появлением гангрен или некрозов.

- Освобождение пациента от стесняющей одежды и обеспечение доступа свежего воздуха. Это необходимо при ухудшении самочувствия и предупреждения обморока. При отсутствии сознания пациента необходимо повернуть голову на бок и убедиться в проходимости дыхательных путей, что снизит риск аспирации дыхательных путей.

- Иммобилизация конечности. В тех случаях, если выявлены признаки открытого перелома, необходимо снизить двигательную активность повреждённого участка. Данные мероприятия снизят дополнительную травматизацию и риск кровоподтёки с последующими осложнениями. Для иммобилизации можно использовать специальные шины или подручные твёрдые предметы. Для того чтобы мероприятия были эффективными, необходимо ограничить двигательную активность в выше и нижележащем суставах.

- Адекватное обезболивание. Независимо от того, какой вид у открытого перелома, пациент нуждается в обезболивании. Проводить его можно только в том случае, если он находится в сознании. Разрешено использовать любые лекарственные формы. Это могут быть таблетки или инъекции. Предпочтение следует отдавать группе нестероидных противовоспалительных средств.

Кроме того, запрещено:

- Пытаться самостоятельно вправить конечность, даже если кажется, что перелом наружный.

- Удалять загрязнения, остатки одежды или костные отломки, так как это может повысить риск инфицирования или кровотечения. Окружающим рекомендовано наложить на рану пострадавшего чистую салфетку.

- Принимать пациенту лекарственные средства при потере сознания.

Одновременно с оказанием доврачебной помощи необходимо вызвать бригаду специалистов, которые доставят пациента в лечебное учреждение, проведут полное обследование и лечение различных открытых переломов по профилю.

Как лечить открытый перелом

Основная цель лечения будет заключаться в восстановлении и сохранении функции повреждённой открытым переломом ноги или верхней конечности. Для её достижения необходимо решить задачи, направленные на:

- Снижение риска инфицирования раны, а также предупреждение распространения инфекции и развитие генерализованного воспаления.

- Иммобилизацию конечности и предупреждение смещения отломков.

- Восстановление целостности мышечных волокон и кожных покровов в области повреждения.

- Создание условий, направленных на более быстрое восстановление перелома и быструю реабилитацию.

Консервативные способы включают в себя приём лекарственных средств, которые направлены на уничтожение патогенных возбудителей в ране. Для этого могут использоваться антибиотики широко спектра действия, назначаемые на период от 7 до 10 дней.

Кроме того, могут использоваться обезболивающие и препараты железа, способствующие поднятию уровня гемоглобина.

К консервативным методам относят и наложение гипсовой повязки. Он позволяет ограничить двигательную активность в конечности. Средняя продолжительность использования гипсовой повязки составляет 3—4 недели. Данные сроки зависят от локализации перелома, а также степени тяжести.

Оперативное лечение является одним из основных способов терапии. Метод заключается в репозиции костей, восстановлении целостности мягких тканей и остановке кровотечения. В этом случае эффективен остеосинтез. Наиболее часто его назначают при винтообразных, косых и многооскольчатых переломах.

При открытых переломах предпочтение отдают процедуре металлоостеосинтеза. Пациенту закрепляют костные кости с помощью металлических стержней, изготовленных из материала, не вызывающего аллергических реакций.

Кроме того, после оперативного лечения активно используются физиотерапевтические процедуры и массаж.

Реабилитация

Проведение реабилитационных мероприятий показано сразу после оказания медицинской помощи врачом и продолжается спустя несколько месяцев после полного срастания кости. Подбор мероприятий осуществляется в индивидуальном порядке лечащим врачом. Для этого учитывают степень тяжести травмы, а также наличие сопутствующих заболеваний.

К основным целям реабилитационных мероприятий относят:

- Устранение сосудистых патологий и атрофических процессов в мышечных волокнах.

- Повышение тонуса и эластичности в мышцах.

- Улучшение подвижности суставных поверхностей.

- Устранение застойных явлений.

- Повышение двигательной активности в конечности.

Среди этапов реабилитации выделяют:

- Массаж и физиотерапевтические процедуры.

- Лечебную физкультуру.

- Подбор полноценного питания.

Массаж и физиотерапевтические процедуры направлены на улучшение кровообращения, поддержание мышечного тонуса, устранение отека и ускорение роста хрящевой ткани. Для достижения терапевтического эффекта необходимо провести курс, состоящий не менее чем из 10 процедур. Важно исключить противопоказания, к которым относят наличие свежей раны, признаки воспалительной реакции, а также острые и хронические заболевания.

Физиотерапевтические процедуры позволят ускорить процесс заживления кости. Для этого применяется электрофорез, магнитотерапия, УВЧ (ультравысокочастотная терапия). Их проведение осуществляется сразу после снятия гипса.

Рекомендуется постепенно увеличивать продолжительность процедуры и при появлении дискомфорта или болевого синдрома прекратить выполнение.

Питание после перелома позволяет не только ускорить заживление кости, но и исключить осложнения. Составление ежедневного меню предусматривает употребление достаточного количества белков, витаминов и микроэлементов с ограничением употребления продуктов с высокой калорийностью, острых, копченых и соленых блюд.

В ежедневный рацион включают молочную продукцию, мясо, а также рыбу, фрукты и овощи.

Последствия

Характер последствий открытого перелома зависит от различных факторов. Среди них ведущую роль играет время оказания медицинской помощи, а также тяжесть травмы и наличие сопутствующих патологий.

К наиболее опасным последствиям относят:

- Геморрагический шок. Это состояние может развиваться после массивной кровопотери. При открытых переломах возможно сочетание сразу нескольких травм.

- Инфицирование раны. Попадание инфекционных агентов в рану приводит к замедлению процесса восстановления. Для пациентов с открытым переломом требуется обязательно проводить обеззараживание раны и хирургическую обработку с удалением очагов некроза. Угрозу жизни представляет септическое состояние, которое распространяет возбудителей по всему организму.

- Развитие столбняка. Формирование специфического заболевания связано с попаданием частиц земли, содержащих возбудителя в рану.

Важно своевременно понять, как выглядит открытый перелом, так как от скорости оказания медицинской помощи зависит скорость выздоровления и развитие возможных осложнений.

Источник

Открытый перелом голени, первая медицинская помощь

Человек, его

жизнь, здоровье и долголетие являются самой большой ценностью. Но зачастую люди

легкомысленны к этой ценности, поэтому на улицах города порой можно увидеть

дорожно-транспортные происшествия, причиной которых зачастую становимся мы сами.

В своей работе

я приведу пример оказания первой медицинской помощи при открытом переломе конечности.

Мужчину, переходившего улицу в неположенном месте, сбила машина, в следствие

чего он получил травму — открытый перелом нижней трети костей голени. Как лучше

помочь пострадавшему в данной ситуации, то есть, какую первую медицинскую помощь

необходимо оказать?

После

аварии человек находится в шоковом состоянии, поэтому его нужно успокоить.

Надо убедить его, что все будет хорошо и что я постараюсь ему помочь.При

осмотре раны нужно постараться не допустить возможного заражения. Надо удалить,

по возможности, все инородные тела из пораженного участка тела.При

любом механическом повреждении покрова тела, особенно в нашем случае, будет

наблюдаться

наружное

кровотечение,характеризующееся поступлением

крови наружу, через рану кожи. Сперва нужно понять вид кровотечения, для

того чтобы определить как дальше действовать.Это может быть артериальное,

венозное и капиллярное кровотечение.Далее

при травмах такого рода надо определить есть перелом или нет.

Наиболее

опасно

артериальное

кровотечение, то есть кровотечение из поврежденных

артерий. Изливающаяся при этом кровь ярко-красного цвета выбрасывается сильной

пульсирующей струёй. Артериальное кровотечение обычно очень интенсивное и

кровопотеря бывает большой.

Венозное

кровотечение возникает при повреждении вен. Давление в венах значительно меньше,

чем в артериях, поэтому кровь вытекает медленно, равномерно и непрерывной

струёй. Кровь при этом имеет темно-вишневый цвет. Венозное кровотечение менее

интенсивное, чем артериальное, и поэтому редко носит угрожающий характер.

При повреждении

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров) возникает

капиллярное

кровотечение.

Такое кровотечение, например, наблюдается при неглубоких порезах кожи, ссадинах.

При нормальной свертываемости крови капиллярное кровотечение прекращается

самостоятельно.

Первая помощь

пострадавшим с наружным кровотечением

заключается, прежде всего, в

принятии мер, направленных на немедленную остановку кровотечения. В условиях

первой помощи возможна только временная, или предварительная, остановка кровотечения

на период, необходимый для доставки пострадавшего в лечебное учреждение, в

котором хирург произведет окончательную остановку кровотечения.

Капиллярное

кровотечение легко останавливается наложением обычной повязки на рану. Для

уменьшения кровотечения на период приготовления перевязочного материала достаточно

поднять поврежденную конечность выше уровня туловища. При этом резко уменьшается

приток крови в конечности, снижается давление в сосудах, что обеспечивает

быстрое образование сгустка крови в ране, закрытие сосуда и прекращение кровотечения

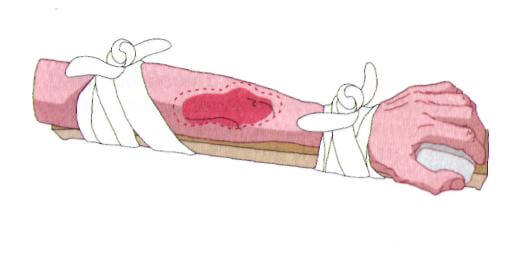

При венозном

и капиллярном кровотечении, а также кровотечении из мелких артерий надежная

временная остановка кровотечения осуществляется наложением давящей повязки.

Поверх раны накладывают несколько слоев марли, тугой комок ваты и туго бинтуют.

Сдавленные повязкой вены и капилляры быстро тромбируются, поэтому данный способ

временной остановки кровотечения может стать окончательным.

Разновидностью

остановки кровотечения в ране является наложение кровоостанавливающего зажима

на зияющий кровеносный сосуд. Наложенный зажим необходимо прочно фиксировать

и обеспечить его неподвижность на период транспортировки пострадавшего.

Распространенным

способом экстренной остановки кровотечения

является способ прижатия артерий

на протяжении

. Этот способ основан на том, что ряд артерий легко доступен

для пальпации и может быть полностью перекрыт прижатием их к подлежащим костным

образованиям. Длительная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерии

невозможна, так как это требует большой физической силы. Она утомительна для

человека оказывающего помощь и практически исключает возможность транспортировки.

Однако этот способ удобен для экстренной остановки кровотечения, удобного

способа остановки кровотечения.

Надежно

останавливает кровотечение из артерий тугое круговое перетягивание конечности,

обеспечивающее пережатие всех сосудов выше места ранения. Наиболее просто

это производится с помощью жгута.

Жгут представляет

собой эластическую резиновую трубку или полоску, к концам которой прикреплены

цепочка и крючок, используемые для закрепления жгута. В качестве жгута можно

использовать любую прочную резиновую трубку диаметром 1—1,5 см.

Наложение

жгута используется лишь при сильном артериальном кровотечении из артерии конечности,

во всех остальных случаях применять этот способ не следует. Для предупреждения

ущемления кожи под жгут подкладывают полотенце, одежду раненого и т. д. Конечность

несколько поднимают вверх, жгут подводят под конечность, растягивают и несколько

раз обертывают вокруг конечности до прекращения кровотечения. Туры жгута должны

ложиться рядом друг с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим должен быть

первый тур, второй накладывают с меньшим натяжением, а остальные с минимальным.

Концы жгута фиксируют с помощью цепочки и крючка поверх всех туров. Ткани

должны стягиваться лишь до остановки кровотечения. При правильно наложенном

жгуте артериальное кровотечение немедленно прекращается, конечность бледнеет,

пульсация сосудов ниже наложенного жгута прекращается. Чрезмерное затягивание

жгута может вызвать размозжение мягких тканей (мышц, нервов, сосудов) и стать

причиной развития параличей конечности. Слабо затянутый жгут кровотечения

не останавливает, наоборот, создает венозный застой (конечность не бледнеет,

а приобретает синюшную окраску) и усиление венозного кровотечения. После наложения

жгута следует провести иммобилизацию конечности.

Ошибками

при наложении жгута являются: отсутствие показании, т. е. наложение его при

венозном и капиллярном кровотечении, наложение на голое тело и далеко от раны,

слабое или чрезмерное затягивание, плохое закрепление концов жгута. Противопоказанием

к наложению жгута является воспалительный процесс в месте наложения жгута.

Жгут

на конечности можно держать не более 1,5—2 часов

. Более продолжительное

сдавление сосудов приводит к омертвлению всей конечности. В связи с этим категорически

запрещается поверх жгута накладывать повязки, косынки. Жгут должен лежать

так, чтобы он бросался в глаза. За 2 часа с момента наложения жгута необходимо

принять все меры к тому, чтобы пострадавшего доставить в стационар для окончательной

остановки кровотечения. Если окончательная остановка кровотечения по каким-либо

причинам затягивается, то необходимо на 10—15 минут жгут снять (артериальное

кровотечение в этот период предупреждают пальцевым прижатием артерии) и наложить

вновь несколько выше или ниже того места, где он ранее был наложен. Иногда

это необходимо проделать несколько раз (зимой через каждые полчаса, летом

через час). Для того чтобы контролировать длительность наложения жгута, своевременно

его снять или произвести ослабление, под жгут или к одежде пострадавшего прикрепляют

записку с указанием даты, часа и минут наложения жгута.

При отсутствии

специального жгута круговое перетягивание конечности может быть осуществлено

ремнем, платком, куском материи. Необходимо помнить, что грубые жесткие предметы

могут легко вызвать повреждение нервов. Жгут из подсобных средств называется

закруткой. Примененный для закрутки предмет свободно завязывают на нужном

уровне. В образованную петлю проводят палку, дощечку и, вращая ее, закручивают

петлю до полной остановки кровотечения, после чего палку фиксируют к конечности.

Наложение закрутки—довольно болезненная процедура, поэтому под закрутку, особенно

под узел, необходимо что-либо подложить. Все ошибки, опасности и осложнения,

наблюдаемые при наложении жгута, полностью относятся к закрутке.

Определить

это будет не сложно. При открытом переломе нередко в рану выстоит обломок кости,

являющийся прямым указанием перелома, в этом случае проводить ощупывание и исследование

области перелома запрещается.

Основным действием

первой помощи при переломах костей является создание неподвижности костей в

области перелома. Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или

цитированием всей конечности с помощью «импровизированных» шин из любого твердого

материала.

Наложение

шины нужно проводить непосредственно на месте происшествия, и только после этого

можно транспортировать больного.

Шины необходимо

накладывать осторожно, с тем чтобы не сместить отломки и не вызвать у пострадавшего

боль. Какие-либо исправления, сопоставления отломков производить не рекомендуется.

Исключением являются случаи, когда имеется угроза повреждения кожи торчащим

острым концом кости.

5. В случае

если больной находится на проезжей части и мешает проезду машин, тогда его нужно

перенести в сторону от проезжей части, например тротуар. Переносить больного

нужно очень осторожно, конечность и туловище следует поднимать одновременно,

все время, удерживая на одном уровне.

При открытом

переломе, перед иммобилизацией кожу вокруг раны необходимо обработать настойкой

йода и наложить асептическую повязку. При отсутствии стерильного материала рана

должна быть закрыта любой чистой хлопчатобумажной тканью. Иммобилизацию нижней

конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса,

верхней—лестничной шины Крамера. Если транспортных шин нет, то иммобилизацию

следует проводить с помощью любых случайных материалов (доски, лыжи, ружья,

палки, прутья, пучки камыша, соломы, картон и т. д.), импровизированных шин.

При отсутствии

какого-либо подсобного материала иммобилизацию следует провести путем прибинтовывания

поврежденной конечности к здоровой части тела; верхней конечности—к туловищу,

нижней—к здоровой ноге. При проведении транспортной иммобилизации необходимо

выполнять следующие правила:

1) шины, используемые

для иммобилизации, должны быть надежно закреплены и хорошо фиксировать область

перелома;

2) шину нельзя

накладывать непосредственно на обнаженную конечность, последняя предварительно

должна быть обложена ватой или какой-либо тканью;

3) создавая

неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов

выше и ниже перелома (например, в нашем случае при переломе голени фиксируются

голеностопный и коленный суставы) в положении, удобном для больного и транспортировки;

6. После переноса

необходимо произвести правильную иммобилизацию поврежденного органа, то есть

фиксацию его в положении, при котором меньше всего возникает болевых ощущений,

это необходимо для профилактика шока и других общих явлений. Крайне неблагоприятно

действуют на больного излишняя суетливость, громкий и резкий разговор, обсуждение

при пострадавшем имеющейся травмы и его состояния. Охлаждение предрасполагает

к развитию шока, поэтому больного необходимо тепло укрыть. Благоприятное действие

оказывает дача небольших количеств спирта, водки, вина, горячего кофе и чая.

Некоторое уменьшение болей можно достигнуть, дав больному анальгетики. Если

имеется возможность, необходимо ввести обезболивающие средства.

После

всех вышеописанных произведенных действий, то есть оказания первой медицинской

помощи, надо вызвать скорую, которая доставит больного в больницу, где пострадавшему

будет оказано дальнейшее лечение.

Список

литературы

В.М.

Буянов Первая медицинская помощь Москва «Медицина» 1974 г.Под

редакцией академика Петровского Большая медицинская энциклопедия Москва

«Советская энциклопедия» 1974 г.Под

редакцией В.Я. Сюнькова Основы безопасности жизнедеятельности (2 части)

Москва Центр инновации в педагогике 1998 г.

Источник