Остановка кровотечения из селезенки

Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.

Небольшие, около 2 см в диаметре, гематомы не требуют хирургического вмешательства, однако в этой зоне необходимо оставить на 5—6 дней дренаж. Гематомы, занимающие полюс селезенки или ее тело, требуют вскрытия и остановки кровотечения или, в случае неудачи, спленэктомии.

В настоящее время спленэктомию выполняют у большинства пострадавших с сочетанной травмой. В то же время удаление селезенки ведет к определенным иммунным нарушениям и опасности возникновения постспленэктомического сепсиса. Вместе с тем выполнение органосохраняющих операций не должно быть самоцелью. Необходимо учитывать тяжесть состояния пострадавшего и не подвергать его жизнь дополнительном) риску.

Противопоказаниями к органосохраняющей операции при травме селезенки являются:

• IV степень повреждения по Moore — полное разрушение, фрагментация селезенки или отрыв сосудов в области ворот;

• повреждение измененной селезенки спленомегалия, выраженный перипроцесс, дряблая паренхима;

• множественные повреждения других органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

• нестабильная гемодинамика;

• нарушение свертывающей системы крови;

• возраст пострадавшего старше 65 лет;

• признаки распространенного перитонита.

Таким образом, наложение швов на разрыв селезенки или сегментарная ее резекция у пострадавших с сочетанной травмой практически исключены, так как сопряжены с тратой времени и возможностью дополнительной кровопотери.

Обнажение ножки селезенки

Спленэктомия включает три последовательных этапа: гемостаз, мобилизацию селезенки и ее удаление.

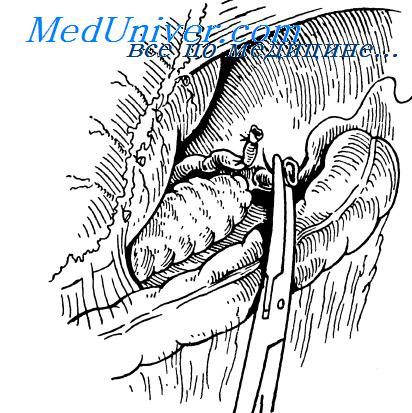

Как уже отмечалось, чаще всего временный гемостаз осуществляют путем пережимания пальцами сосудистой ножки селезенки. После этого поэтапно снизу вверх на желудочно-селезеночную связку, содержащую короткие желудочные сосуды, накладывают кровоостанавливающие зажимы и рассекают ее между зажимами, обнажая ножку селезенки. Эта связка имеет треугольную форму с широким основанием внизу: если между нижним полюсом селезенки и желудком расстояние весьма значительное, то верхний полюс селезенки практически примыкает к стенке желудка. Это обстоятельство необходимо учитывать при лигировании коротких сосудов, чтобы не захватывать в лигатуру стенку желудка, с одной стороны, или не повредить капсулу селезенки — с другой.

На ножку селезенки накладывают 3 крепких зажима, пересекают ее возможно ближе к периферическому зажи му и сразу лигируют сосуды с тем, чтобы снять зажимы, мешаюшие дальнейшим манипуляциям На центтральные культи сосудов накладывают по две крепкие лигатуры из нерассасывающегося материала (пролен № 4), отстоящие друг от друга на 3-5 мм, причем периферическая из них до окна быть наложена с прошиванием.

После лигирования коротких сосудов желудка и селезеночной артерии и вен полностью прекратить кровоснабжение селезенки не удается, так как ее паренхима достаточно обильно снабжена кровью за счет верхней полярной артерии (a. polaris superior), идущей в толще диафрагмальной селезеночной связки, а также существующих сращений вокруг селезенки полому особое внимание следует обратить на обработку диафрагмально-селезеночной связки. Опыт показывает что этому элементу спленэктомии не уделяется достаточного внимания. Поспешный и неполноценный гемостаз в этой зоне приводит к постепенному скоплению крови и сгустков в левом поддиафрагмальном пространстве и возникновению поддиафрагмального абсцесса. Необходимо заметить, что установка в этой зоне контрольного дренажа не решает проблемы, так как он часто забивается сгустками и скопление крови нередко продолжается уже после извлечения дренажа.

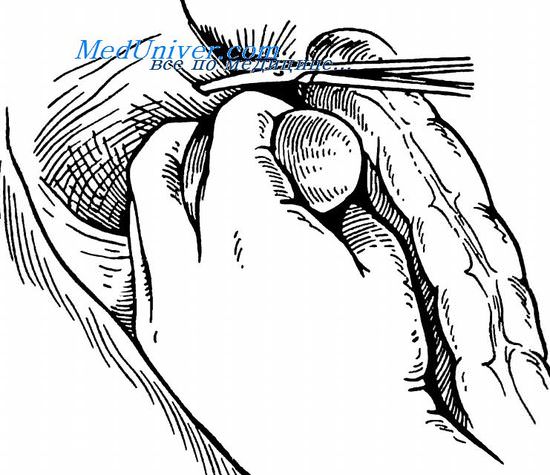

Заключительным этапом мобилизации селезенки является разделение сращений между ее задней поверхностью и передней поверхностью левой почки. Для этого хирург берет левой рукой селезенку и осторожно отводит ее медиально натягивая сращения, но не допуская при этом надрывов капсу лы, поэтому мы не рекомендуем поручать фиксацию неудален ной селезенки кому-то из ассистентов — это должен делать оперирующий хирург.

Пережатие ножки селезенки зажимами

При наличии же обширных сращений в левом поддиафрагмальном пространстве при спленомегалии или портальной гипертензии последовательность этапов операции вынужденно может быть иной. Выполнение спленэктомии без предварительного доступа к воротам селезенки в такой ситуации чревато массивной интраоперационной кровопотерей. В таких случаях необходимо быстро рассечь в бессосудистом месте на протяжении 10-12 см желудочно-ободочную связку, войти в сальниковую сумку и, потягивая желудок вверх, а поперечную ободочную кишку вниз, над верхним краем поджелудочной железы рассечь заднюю брюшину. Затем, соблюдая осторожность перевязать крепкой нерассасывающейся лигатурой селезеночную артерию и затем — вену.

Если поврежденная селезенка имеет большие размеры и затрудняет манипуляции в брюшной полости, полезно вспомнить забытый ныне прием, заключающийся в инъекции в паренхиму селезенки после лигирования артерии, но перед наложением зажима на вену 1 мл 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида. Селезенка при этом резко сокращается. Этот прием, помимо всего прочего, позволяет сохранить в кровеносном русле до 200—500 мл крови, что при тяжелой сочетанной травме отнюдь не безразлично.

После лигирования селезеночных сосудов продолжают рассечение влево желудочно-ободочной связки, которая переходит в селезеночно-ободочную. Затем рассекают желудочно-селезеночную связку, содержащую короткие сосуды желудка.

Прошивание сосудов ножки селезенки

Такова последовательность приемов щадящего выделения селезенки из сращений. В то же время, если в процессе мобилизации происходит повреждение крупного сосуда или разрыв паренхимы с массивным кровотечением, накладывать вслепую кровоостанавливающие зажимы не следует. В таком случае селезенку быстро иссекают из сращений и удаляют, после чего появляется возможность под контролем зрения быстро наложить зажимы на кровоточащие сосуды и спокойно их лигировать.

В завершение операции независимо от методики спленэктомии выполняют тщательную ревизию так называемого ложа селезенки. На нижней поверхности диафрагмы мелкие сосуды коагулируют, более крупные прошивают викрилом, стараясь избегать проколов в просвет сосуда и соблюдая особую осторожность вблизи нижней диафрагмальной вены. Кровотечение из рассеченных связок останавливают также коагуляцией или наложением П-образных викриловых швов, сближающих края рассеченных листков брюшины. Венозное кровотечение останавливают тугой тампонадой большими марлевыми салфетками, смоченными горячим изотоническим раствором натрия хлорида, прижимая их к диафрагме большими брюшными зеркалами.

Пересечение диафрагмально-селезеночной связки

В медиальном направлении осматривают большую кривизну желудка и осторожно промывают кровоточащие сосуды без травматизации стенки желудка. В драматической ситуации профузного и неконтролируемого кровотечения иногда все же хирург повреждает стенку желудка жесткими зажимами. Размятую стенка желудка в таком случае необходимо погрузить в ряд серо-серозныч узловых швов.

Не менее ответственной является ревизия области хвоста поджелудочной железы. Небольшие повреждения, гематомы в этой области служат показанием к дополнительному дренированию сальниковой сумки, назначению соматостатина и его аналогов с первых суток после операции.

Мобилизация селезенки

Раздавливание хвоста поджелудочной железы должно служить показанием к резекции в пределах здоровых тканей, однако столь тяжелая травма, хотя и может быть теоретически, в доступной нам литературе не встречалась.

В поддиафрагмальное пространство ставят дренаж, который выводят на переднюю брюшную стенку через прокол брюшной стенки в левом подреберье.

— Вернуться в оглавление раздела «Неотложная хирургия.»

Оглавление темы «Операции на паренхиматозных органах при сочетанной травме.»:

1. Оперативный доступ при сочетанной травме. Временный гемостаз и эвакуация крови при сочетанной травме.

2. Ревизия органов брюшной полости при сочетанной травме.

3. Реинфузия крови при сочетанной травме.

4. Операции при повреждении печени. Методы остановки кровотечений из печени.

5. Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.

Источник

При повреждениях живота селезёнка травмируется в 10-30% наблюдений, чаще при закрытой травме. В 70% случаев одновременно повреждаются другие органы брюшной полости и забрюшинного пространства: поджелудочная железа, почки, кишечник.

Механизм травмы селезёнки — прямой удар в область VIII-XII рёбер или левого подреберья, противоудар при дорожно-транспортных катастрофах, сдавление, падение с высоты. Предрасполагают к повреждению селезёнки малая подвижность, полнокровие органа и недостаточная прочность тонкой и напряжённой капсулы. Определённое влияние на характер травмы оказывает степень кровенаполнения селезёнки в момент травмы. Типичной модели повреждения селезёнки нет.

Наиболее часто возникает одномоментный разрыв с одновременным повреждением капсулы и паренхимы, при этом кровотечение в свободную брюшную полость возникает сразу после травмы. Двухмоментный разрыв селезёнки можно рассматривать как вторичное внутреннее кровотечение. Оно отличается внезапностью, часто бывает профузным, может сопровождаться кровопотерей большого объёма за короткий промежуток времени. Двухмоментный разрыв селезёнки (его называют за рубежом замедленным) возможен в двух вариантах:

- В момент травмы повреждается только паренхима селезёнки, где образуется подкапсульная или центральная гематома. Кровоизлияние в свободную брюшную полость происходит после разрыва капсулы спустя некоторое время (часы или даже дни) после травмы.

- Одномоментный разрыв паренхимы и капсулы вначале самостоятельно тампонируется сгустками крови. Состояние больного не внушает подозрений, гемодинамика остаётся стабильной. Прорыв крови в брюшную полость происходит внезапно, в любое время, чаще через несколько часов, а иногда спустя сутки и более (до нескольких недель) после травмы.

Клинические проявления, диагностика

Клиническая картина повреждений селезёнки зависит от механизма травмы, характера повреждения, массивности кровотечения, времени, прошедшего с момента травмы, наличия сопутствующих повреждений других органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

При всём многообразии клинических проявлений преобладают синдром острой кровопотери и синдром местных абдоминальных признаков. Абсолютно достоверных, чётких симптомов, связанных именно с повреждением селезёнки, не существует. Трудности диагностики усугубляет то, что у 50% пострадавших развивается тяжёлый шок, преимущественно из-за тяжёлых сопутствующих повреждений органов брюшной полости, забрюшинного пространства и других областей тела (черепно-мозговая, вертеброабдоминальная травма, травма грудной клетки, таза, конечностей).

Алгоритм клинической диагностики основан на первостепенной оценке общих признаков острой кровопотери с переходом к выявлению местных абдоминальных симптомов (если больной в сознании). Если после клинического обследования нет уверенности в точности диагноза, в стационарных условиях по показаниям проводят дополнительные исследования — инструментальные и аппаратные. Наиболее информативный метод экспресс-диагностики в стационарных условиях — УЗИ. Эхолокация позволяет выявить кровоизлияние в брюшную полость и дифференцировать его от забрюшинных гематом. Не уступают по информативности УЗИ лапароцентез и лапароскопия. Видеолапароскопия — более информативный метод, имеющий, однако, свои противопоказания. К ним относят повреждение или подозрение на повреждение диафрагмы, резкое расстройство внешнего дыхания, критический уровень и нестабильность артериального давления.

Подкапсульные повреждения селезёнки до разрыва гематомы диагностируют с помощью УЗИ и КТ. Нарастание анемии, иррадиация болей в левое надплечье и лопатку, увеличение селезёнки — вот незначительные косвенные признаки, позволяющие заподозрить подкапсульную или центральную гематому.

КТ незаменима при диагностике центральной или субкапсулярной гематомы. Не умаляя значения КТ, при тяжёлой травме её следует применять при стабильном состоянии больного и с осторожностью: продолжительность выполнения, излишнее перемещение и перекладывание опасны для пациента. Естественно, если можно выявить патологию простыми и достоверными методами, не следует усложнять процесс диагностики.

Лечение

Лечение разрывов селезёнки, как правило, оперативное. Отсрочка хирургического вмешательства допустима только при точно установленном диагнозе (центральная или субкапсулярная гематомы), когда, соблюдая строжайший постельный режим и непрестанно наблюдая за состоянием больного, можно попытаться провести консервативное лечение.

Неотложную операцию производят с реанимационно-анестезиологическим обеспечением. Выбор оперативного вмешательства зависит от характера повреждения органа. В настоящее время спленэктомию выполняют большинству пострадавших. Однако удаление селезёнки ведёт к значительным иммунным нарушениям и опасности возникновения постспленэктомического сепсиса, поэтому большое значение имеет сохранение максимального количества ткани селезёнки при её повреждении. С другой стороны, проведение органосохраняющих операций связано с трудностями гемостаза, поэтому их выполнение не должно быть самоцелью. Необходимо учитывать тяжесть состояния пострадавшего и не подвергать его жизнь дополнительному риску. Показания к спленэктомии или органосохраняющей операции должны быть хорошо аргументированы.

Цель операции при повреждении селезёнки — быстрая и надёжная остановка кровотечения. Самый лучший и надёжный способ для большинства пострадавших — спленэктомия. Показания к органосохраняющим операциям — ушибы селезёнки с субкапсулярной гематомой, единичные разрывы капсулы, разрывы верхнего и нижнего полюсов селезёнки. Операция при субкапсулярной гематоме может быть ограничена подведением к ушибленному очагу селезёнки сальника и дренированием левого поддиафрагмального пространства. Единичные разрывы капсулы селезёнки ушивают с подведением сальника (рис. 53-22), левое поддиафрагмальное пространство дренируют.

Рис. 53-22. Ушивание раны селезёнки.

Спленэктомия абсолютно показана при отрыве селезёнки от сосудистой ножки, множественных разрывах капсулы, размозжении органа, кровоточащих сквозных и рваных ранениях, разрывах и трещинах, направленных к воротам селезёнки, при невозможности ушивания раны селезёнки, прорезывании швов и гематомах пульпы, угрожающих опасностью двухмоментного разрыва. Операцию необходимо заканчивать дренированием левого поддиафрагмального пространства.

В хирургии селезёнки существенное значение имеет выбор оперативного доступа, обеспечивающего возможность выполнения любой операции (спленэктомия, органосохраняющие оперативные вмешательства). Этим требованиям отвечает средне-срединная лапаротомия, позволяющая провести полноценную ревизию органов брюшной полости. Иногда по ходу операции возникает необходимость в дополнительном поперечном разрезе (рис. 53-23).

Рис. 53-23. Разрезы брюшной стенки при повреждении селезёнки: 1 — верхний срединный; 2 — Т-образный.

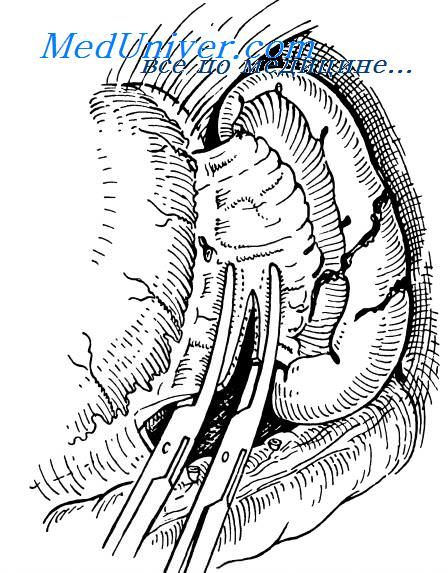

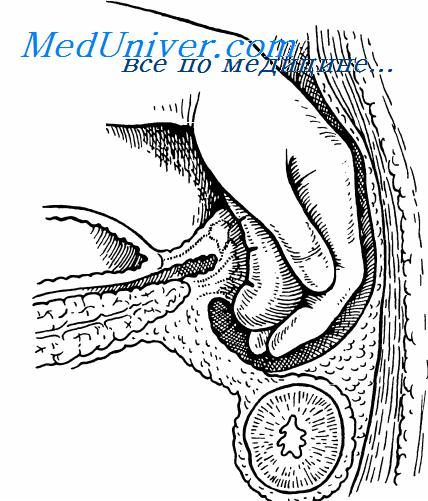

Первоочередная задача после вскрытия брюшной полости — немедленная остановка кровотечения, хотя бы временная — прижатием ножки селезёнки (рис. 53-24) либо наложением зажима. После этого иногда целесообразно приостановить операцию до стабилизации артериального давления на уровне не ниже 90 мм рт.ст. и далее продолжить манипуляции в области повреждённого органа.

Рис. 53-24. Пальцевое прижатие сосудов ножки селезёнки при её разрыве для временной остановки кровотечения.

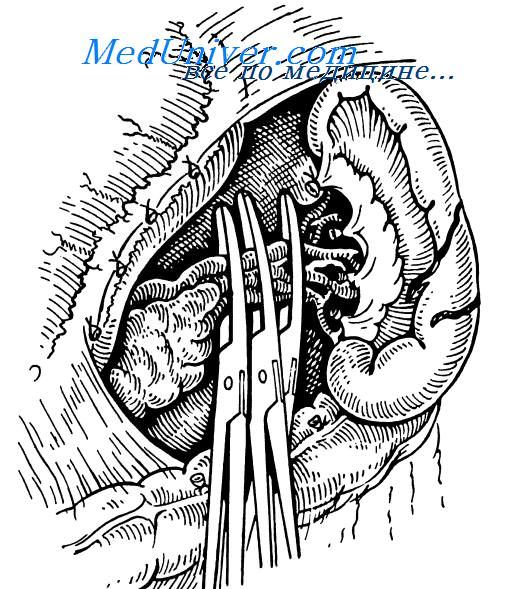

В случаях, когда визуально определить характер повреждения селезёнки трудно, её исследуют пальпаторно. Для этого правой рукой проходят под левым изгибом ободочной кишки, осторожно смещая её вниз и вправо, тем самым открывая селезёнку. Следует помнить, что во время операции после остановки кровотечения из селезёнки необходима ревизия всех органов брюшной полости. Отказ от этого приводит к ошибкам, «просмотру» сопутствующих повреждений других органов. При наличии спаек селезёнки с сальником их разделяют, лигируя сосуды между зажимами. Затем осторожно поворачивают орган кпереди и направо (рис. 53-25), накладывают под контролем зрения кровоостанавливающие зажимы на короткие сосуды желудка и лигируют их, следя за тем, чтобы не захватить в лигатуру стенку желудка (рис. 53-26).

Рис. 53-25. Мобилизация селезёнки.

Рис. 53-26. Удаление селезёнки: а — наложение зажимов на диафрагмально-селезёночную связку; б — перевязка коротких сосудов желудка; в — перевязка ножки селезёнки; г — рассечение ножи селезёнки между зажимами.

После перевязки коротких сосудов желудка селезёнка становится довольно подвижной, что позволяет увидеть хвост поджелудочной железы. Селезёночную артерию и вену перевязывают раздельно двумя лигатурами. Перевязывают также остальные короткие сосуды желудка, селезёнку удаляют.

Осложнения, которые могут возникать во время операции и после неё, связаны с прямым и непрямым повреждением хвоста поджелудочной железы при обработке ножки селезёнки, а также стенки желудка во время перевязки его коротких сосудов. После спленэктомии осматривают прилежавшие к селезёнке ткани, осуществляют коагуляцию сосудов на поверхности диафрагмы. Небольшие кровоточащие сосуды прошивают. В поддиафрагмальное пространство ставят дренаж, который выводят на брюшную стенку в левом боковом фланге живота.

Для профилактики иммунодефицитных состояний спленэктомию можно дополнять аутотрансплантацией (имплантацией) ткани селезёнки. Для достижения клинического эффекта необходимо имплантировать не менее 1/5-1/6 органа, причём размеры пересаженных кусочков должны быть определёнными: слишком маленькие полностью рассосутся и аутотрансплантация окажется неэффективной; слишком большие подвергнутся некрозу с последующим абсцедированием. Ткань селезёнки необходимо пересаживать вместе со стромой и соединительнотканной капсулой, которые служат каркасом для репарации лимфоидной ткани.

Методика аутотрансплантации заключается в следующем. Удалённую селезёнку помещают в стерильный тазик и, придерживая её левой рукой, острым скальпелем или бритвой выполняют 4-5 поперечных срезов через всю толщу нетравмированной паренхимы органа, включая и капсулу. Толщина срезов не должна превышать 5 мм. Полученные таким образом 4-5 фрагментов, имеющих размеры 4x4x0,5 см, помещают по периметру большого сальника, отступая от его края 10-12 см, и, навернув свободный край сальника на уложенные фрагменты, фиксируют их в образованном таким способом кармане несколькими узловыми кетгутовыми швами.

В ближайшем послеоперационном периоде могут возникнуть следующие осложнения: вторичное кровотечение, перитонит, острый панкреатит. Снижению как общей, так и послеоперационной летальности больных с травмой селезёнки способствует своевременная ранняя диагностика, более широкое применение инструментальных методов исследования (УЗИ, лапароцентез и лапароскопия).

А.С. Ермолов

Источник