Остановка кровотечения из опухоли

Коротких Н.Г.1, Ольшанский М.С.2, Степанов И.В.1, Щербинин А.С.1, Лесникова И.Н.1

1) Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

2) Воронежская областная клиническая больница №1, Воронеж, Россия

Опубликовано: Журнал «Онкохирургия», 2013, том 5, №2.

Лечение аррозивного кровотечения из распадающейся опухоли в области головы и шеи является значительной медицинской проблемой. Под нашим наблюдением находилось 14 человек с кровотечением из обширных распадающихся злокачественных опухолей челюстно-лицевой области в период с 2007 по 2012 гг. Всем больным проведена селективная каротидная ангиография для выявления сосудистого бассейна, питающего опухоль. После этого выполнена селективная эндоваскулярная эмболотерапия. Подтверждено преимущество эндоваскулярной эмболотерапии в качестве первоочередного метода остановки кровотечения из распадающейся опухоли.

Ключевые слова: аррозивное кровотечение, эндоваскулярная эмболотерапия, гемостаз, распадающаяся опухоль.

Злокачественные новообразования головы и шеи, включая опухоли полости рта, глотки и гортани, составляют около 5% в общей структуре онкопатологии [6, 8]. В 95% диагностируют плоскоклеточный рак [6, 8, 9, 11]. Как правило, следствием позднего обращения ряда больных за медицинской помощью является прогрессирование заболевания и повышение риска возникновения кровотечений из распадающейся опухоли [5]. Лечение таких заболеваний представляет серьезную проблему.

До недавнего времени лечение аррозивного кровотечения из такого новообразования, как правило, сводилось к перевязке ветвей наружной сонной артерии (НСА), кровоснабжающих опухоль и пораженный орган. В большинстве случаев лигируют наружную и, значительно реже, – общую сонную артерию (ОСА) на стороне поражения. Последнее чревато развитием необратимых ишемических расстройств как непосредственно в пораженном органе, так и в головном мозге. Кроме того, значительный объем опухоли и конгломераты метастатических узлов могут затруднять хирургический доступ к сосудисто-нервному пучку шеи [3, 4, 7].

В свою очередь ангиографические исследования, выполненные в различные сроки после перевязки ветвей НСА, показали восстановление гемоциркуляции в пораженном органе за счет быстрооткрывающихся коллатералей из смежных ветвей и сосудистых анастомозов контралатеральной сонной артерии [5, 10]. Последнее обстоятельство нередко ведет к повторным кровотечениям. В случае возникновения рецидива кровотечения на фоне лигированной наружной сонной артерии иногда приходится прибегать к реконструкции перевязанной артерии с целью выполнения эндоваскулярного вмешательства. Изложенное еще раз указывает на необходимость комплексного подхода к лечению гиперваскулярных образований лица и согласованных действий челюстно-лицевого хирурга и специалистов в области эндоваскулярных вмешательств [10].

Поиск надежных и в то же время малоинвазивных способов остановки кровотечения при злокачественных опухолях челюстно-лицевой области до сих пор является серьезной задачей онкологии, сосудистой и челюстно-лицевой хирургии [1, 2].

Альтернативой перевязке ветвей НСА может являться эндоваскулярная катетерная эмболотерапия. В онкологии она применяется, как правило, в качестве паллиативного воздействия при неоперабельных процессах [5]. Иногда данное вмешательство способствует переводу опухоли в резектабельный статус. Предоперационное использование эмболотерапии играет также определенную роль в снижении кровопотери во время операции. У части пациентов она дает возможность избежать обширной операции, оказывая хороший гемостатический эффект [2, 3].

Целью настоящего исследования является анализ результатов лечения аррозивных кровотечений из распадающейся опухоли области головы и шеи на основе комплексного мультидисциплинарного подхода, включающего использование различных комбинаций малоинвазивных рентгеноэндоваскулярных и хирургических методов.

Материалы и методы

За период с 2007 по август 2012 гг. под нашим наблюдением находились 14 пациентов с кровотечениями из местнораспространенных (Т3-Т4) опухолей головы и шеи. У всех выявлен плоскоклеточный рак различной степени дифференцировки. Локализация процесса представлена следующим образом. У пяти больных опухоль располагалась в области слизистой дна полости рта и языка (Т3-4N3M0), у трех отмечалось поражение (Т3N3M0) нижней челюсти с распространением на слизистую ротовой полости и кожу, у трех опухоль поражала кожу щечной, поднижнечелюстной, подподбородочной областей, верхнюю треть шеи (Т3-4N2-3M0). У двух больных имело место поражение (Т3N3M0) нижней губы, еще у одного − поражение (Т3N2M0) околоушной слюнной железы. Восьми больным ранее проведены различные варианты комбинированного лечения, шестеро обратились за медицинской помощью впервые.

При поступлении в стационар у всех пациентов отмечалось кровотечение из распадающейся опухоли. У четырех ранее проводили лигирование сосудов в ране и прошивание краев опухоли. После неудачной попытки проведения консервативной гемостатической терапии всем 14 пациентам была проведена селективная каротидная ангиография для определения технической возможности выполнения селективной эмболотерапии. По результатам ангиографического исследования у всех больных далее была осуществлена эндоваскулярная катетерная эмболотерапия.

Методика эмболизации. В рентгеноперационной под местной анестезией проводили пункцию правой общей бедренной артерии и устанавливали интрадюсер 5F. Через него в соответствующую сонную артерию проводили многоцелевой или специально моделируемый катетер JR 5F. Исследование выполняли в режиме дигитальной субтракционной ангиографии (ДСА) на ангиографах Angiostar Plus (Siemens) и Infinix (Toshiba) с использованием неионного контраста, вводимого вручную из шприца со скоростью 3 мл/с. При этом тщательно оценивали анатомию в области бифуркации ОСА. Далее проводили катетер в НСА и приступали к более детальной диагностике, выполняя селективную ангиографию соответствующих ветвей НСА. Во время исследования изучали не только сосуды, ответственные за кровоснабжение пораженного участка, но и возможные коллатерали из других сосудистых бассейнов.

Следует отметить, что даже при наличии явного кровотечения, обнаруживаемого визуально, диагностировать его источник ангиографически достаточно сложно.

Эмболотерапию выполняли сразу после диагностического этапа. В зависимости от диаметра сосудов в качестве эмболов использовали сферический и цилиндрический гидрогель «Эмбокс» с диаметром частиц 300-600 мкм или частицы поливинилалкоголя (PVA) – 250-400 мкм. Введение взвеси эмболов в контрастном веществе осуществляли постепенно до достижения выраженного замедления пассажа или эффекта «стояния» контраста в магистральной части артерии. При этом визуально снаружи отмечали прекращение кровотечения из массива опухоли. После введения микроэмболов всегда проводили контрольную ангиографию. У пяти лиц выполнили химиоэмболизацию посредством инфузии 5-фторурацила (800 мг/м2) или цистплатина (50 мг/м2) [2, 5] с последующей эмболизацией целевого сосуда измененной коллагеновой губкой. Дальнейшее ведение больных осуществляли по традиционно принятым схемам.

Результаты исследования

Во всех наблюдениях удалось остановить кровотечение. Непосредственная эффективность эндоваскулярной селективной эмболотерапии составила 100%. У двух больных наблюдали рецидивное кровотечение из распадающейся опухоли через 48 часов после проведения эндоваскулярной процедуры. Повторно проведенная ангиография выявила открывшиеся анастомозы с другими соседними ветвями НСА. Повторная эмболизация вновь выявленных коллатералей позволила полностью купировать кровотечение. Проведение внутриартериальной химиотерапии у пяти больных позволило вводить большие дозы химиопрепарата с минимальными побочными проявлениями. При этом отмечен выраженный терапевтический эффект, заключающийся в уменьшении объема образования и купировании воспалительной реакции, что позволило проводить в дальнейшем радикальное лечение.

Клиническое наблюдение

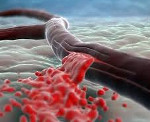

В качестве клинического примера приводим наше наблюдение. Б-ая К., 72 лет, и.б. №157/3, поступила 03.01.12 на лечение в ГБУЗ ВО ВОКБ №1 с диагнозом кровотечение из распадающейся опухоли поднижнечелюстной области. Из анамнеза выяснили, что около 2 лет назад впервые заметила появление опухолевой язвы в поднижнечелюстной области слева. За медицинской помощью не обращалась. Отмечала увеличение размеров опухоли. 03.01.12 отметила появление кровотечения из опухоли. Неотложной помощью доставлена в стационар. При объективном исследовании отмечается опухолевый инфильтрат поднижнечелюстной и подподбородочной области справа, распространяющийся на верхнюю треть боковой поверхности шеи справа. Там же определяется опухолевая язва с отечными валикообразными краями, размером 8,0×4,5 см. Дно язвы покрыто активно кровоточащими грануляциями (рис.1). На рентгенограмме отмечена деструкция в области тела нижней челюсти справа размером 4,0×2,0 см. Проведение консервативной гемостатической терапии, включающей нормализацию артериального давления, не привело к остановке кровотечения. В виду значительного объема опухоли, распространения опухолевого конгломерата на боковую поверхность шеи справа доступ для проведения лигирования ветвей НСА затруднен. С целью остановки кровотечения проведено обшивание краев раны. Назначено обследование, продолжена гемостатическая и гипотензивная терапия. Проведена морфологическая верификация диагноза (гистологическое исследование №164 от 14.01.12 – низкодифференцированный плоскоклеточный рак). Однако данное лечение к положительному результату не привело. Отмечалось постоянное капиллярное кровотечение со всей поверхности опухолевой язвы. При этом уровень гемоглобина снизился до 96 г/л. С целью выявления характера кровоснабжения опухоли, остановки кровотечения и воздействия на опухолевый очаг принято решение провести селективную каротидную ангиографию (СКАГ) с последующим проведением регионарной внутриартериальной химиотерапии и эмболизацией афферентных сосудов опухоли.

При проведении ангиографии с правой стороны была выявлена редуцированная лицевая артерия (ЛА) с очень тонким устьем (рис.2а,б). Избыточной сосудистой сети при контрастировании через правую ЛА в области опухоли не обнаружено. Проведена внутриартериальная химиоинфузия 5-фторурацила 800 мг в правую ЛА продолжительностью 45 мин. Далее диагностический катетер проведен в левую НСА. Отмечен рассыпной тип строения лицевой артерии, но с выраженным широким устьем, при этом выявлена избыточная сосудистая сеть в проекции опухоли, располагающейся на нижней челюсти контрлатерально справа (рис.3а,б). Селективно в левую ЛА была выполнена химиоинфузия 5-фторурацила 800 мг, дополненная эмболизацией при помощи сферического гидрогеля «Эмбокс» с размером частиц 300-600 мкм. При ангиографическом контроле достигнут хороший результат. Нет контрастирования мелких ветвей лицевой артерии, идущих к опухоли (рис.4а,б). Клинически отмечено прекращение кровотечения. Отмечен стойкий гемостатический эффект (рис.5) до момента перевода больной для дальнейшего лечения в онкологический диспансер.

Рис. 1. Вид кровоточащей опухолевой язвы.

Рис. 2. а) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии справа в боковой проекции:

определяется суженное устье правой лицевой артерии.

б) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии справа в прямой проекции

(определяется суженное устье правой лицевой артерии).

Рис. 3. а) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии слева в боковой проекции:

определяется избыточная сосудистая сеть в области опухоли, ветвистое строение левой лицевой артерии.

б) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии слева в прямой проекции:

определяется избыточная сосудистая сеть в области опухоли, ветвистое строение левой лицевой артерии.

Рис. 4. а) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии

слева в боковой проекции после проведения химиоэмболизации:

отсутствует контрастирование опухоли и дистальных отделов левой лицевой артерии.

б) селективная каротидная ангиография ветвей наружной сонной артерии

слева в прямой проекции после проведения химиоэмболизации:

отсутствует контрастирование опухоли и дистальных отделов левой лицевой артерии.

Рис. 5. Вид опухолевой язвы после проведения химиоэмболизации.

Заключение

Диагностика кровотечений из распадающихся опухолей головы и шеи должна проводиться на принципах мультидисциплинарного подхода, включающего использование различных лучевых методов. Особая роль при этом отводится рентген-эндоваскулярным вмешательствам. В ряде случаев первоочередным методом гемостаза должны быть эндоваскулярные вмешательства. Это способствует раннему более точному установлению диагноза, оценке степени распространения опухоли, выявлению источника кровотечения и выбору адекватной стратегии лечения. Селективная эмболизация ветвей НСА обеспечивает высокую частоту успеха ≥90%. В наших наблюдениях были подтверждены преимущества эндоваскулярной эмболотерапии в качестве первоочередного метода остановки кровотечения из распадающейся опухоли. Они заключаются в малой инвазивности, отсутствии необходимости в общем обезболивании, высокой эффективности, возможности проведения у ослабленных больных, не исключают в дальнейшем возможность проведения других методов лечения. Использование эндоваскулярной окклюзии для остановки кровотечения в облученных тканях также показало свою действенность. В ряде случаев оно является способом подготовки больного к радикальному хирургическому лечению.

Литература

- Бочаров С.М., Белозеров Г.Е., Черная Н.Р., Климов А.Б. Ангиографическая семиотика ранений и повреждения артерий. Интервенционная и диагностическая радиология. 2007; 1(1): 88-94.

- Долгушин Б.И. Интервенционные радиологические технологии в онкологии. Медицинская визуализация: Материалы III Всерос. нац. конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2009». М.: 2009; 10-4.

- Дударев В.С., Акинфеев В.В., Жолнерович Е.М. Эмболотерапия в интервенционной радиологии. Новости лучевой диагностики. 1998; 2: 28-9.

- Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия: Руководство для врачей. Под ред. В.Н. Балина, Н.М. Александрова. СПб.: Изд-во «СпецЛит». 2005; 574.

- Корытова Л.И., Сокуренко В.П., Масленникова А.В. Современные тенденции в терапии местнораспространенного рака ротоглотки и полости рта. Под ред. А.М. Гранова. СПб: ООО «Издательство Фолиант». 2011; 45-72.

- Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. М.: Медицина. 2001; 379-421.

- Прокофьев В.Е., Лебедев С.Н. Роль перевязки наружной сонной артерии в лечении злокачественных опухолей языка. Стоматология. 2004; 2: 38-40.

- Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2006 году (заболеваемость и смертность). М.: 2008.

- Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2005; 55(2): 74-108.

- Riles TS, Bernstein A, Fisher FS, Persky MS, Madrid M. Reconstruction of the ligated external carotid artery for embolization of cervicofacial arteriovenous malformation. J Vasc Surg. 1993; 17(3): 491-98.

- Wingo PA, Tong T, Bolden S. Cancer Statistics. Cancer J Clin. 1995; 45(2): 127-28.

Источник