Остановка кровотечения из артерии кисти

ТОП 10:

Не требует обязательного наложения жгута. Достаточно бывает плотно прибинтовать пачку стерильного бинта или тугой валик из стерильных салфеток к месту ранения и придать конечности возвышенное положение. Жгут применяют только при обширных множественных ранениях и размозжениях кисти или стопы. Кровотечения вследствие ранения пальцевых артерий останавливают тугой давящей повязкой. Артериальное и венозное кровотечение при высоких отрывах верхних и нижних конечностей останавливают путем наложения кровоостанавливающего зажима на крупные сосуды. Артериальное кровотечение в области волосистой части головы (височная артерия, на шее – сонная артерия) и туловища (подключичная и подвздошная артерии) останавливают путем тугой тампонады раны. Пинцетом или зажимом рану туго тампонируют салфетками, сверху которых можно положить неразвернутый бинт из стерильной упаковки и максимально плотно прибинтовать его. Если артерия видна в ране, то можно наложить кровоостанавливающие зажимы. Венозное и капиллярное кровотечение останавливают путем наложения тугой давящей повязки. При ножевом ранении крупной магистральной вены можно произвести тугую тампонаду раны или наложить кровоостанавливающий жгут. Если кровопотеря большая, то пострадавшего после остановки кровотечения укладывают на спину. На носилки без подушки, а нижний конец носилок приподнимают, подложив доски, кирпичи, книги и т.д. Больного укрывают одеялом, дают теплый сладкий чай, вводят кордиамин 2,0 мл. подкожно, а при болях дополнительно промедол 1-2 % – 2,0 мл. В тех случаях, когда наложение жгута и тугая тампонада почему-либо невозможны, следует пережать кровоостанавливающими зажимами культи крупных артериальных и венозных сосудов.

Помощь при острой кровопотере:

Если кровопотеря компенсирована (нет снижения АД, отмечается бледность и умеренная тахикардия), то пострадавшего укладывают на носилки без подушки, вводят 2,0 мл. кордиамина подкожно, дают обильное питье (вода, чай). При декомпенсированной кровопотере (снижении систолического АД в пределах 100-80 мм. ртутного столба, учащение пульса не более чем до 120-130 в 1 мин., частоты дыхания не более 26-28 в 1 мин.) уложив больного на спину, поднимают ножной конец носилок, производят венепункцию и начинают струйное вливание полиглюкина или полифера, которое продолжают на всем пути следования в больницу. Через маску дают кислород. Внутримышечно вводят кордиамин 2,0 мл., промедол 2,0 мл. В терминальных состояниях, кода пострадавшего обнаруживают в луже крови, без сознания, с неопределенным пульсом на периферических артериях и редким агональным дыханием, не тратя время на наложение жгута, немедленно производят пункцию центральной вены (подключичной, яремной), начинают струйное введение полиглюкина. Помощники должны поднять нижний конец носилок и ноги пострадавшего кверху. Начинают искусственное дыхание чистым кислородом через маску. При остановке сердца – непрямой массаж сердца, внутрисердечно вводят 10,0 мл. раствора кальция хлорида и 1,0 мл 0,1% раствора адреналина. По восстановлении минимальной жизнедеятельности появляется кровотечение из артерии (культи конечности). Продолжая внутривенную инфузию, производят временную остановку кровотечения. Дополнительно пунктируют вену конечности и начинают вводить феррофузин, желатиноль или другой кровезаменитель в другую вену.

Госпитализация: в травматологическое отделение, а при острой кровопотере – в реанимационное отделение. Транспортировка – на носилках в положении лежа на спине, при ранениях артерий головы и шеи с приподнятым головным концом носилок. При задержке госпитализации особого внимания требуют пострадавшие с наложенными жгутами. Каждые два часа в теплое время года и каждые 30 мин. зимой необходимо производить пальцевое прижатие артерий выше жгута и ослаблять жгут на несколько минут, после чего наложить его снова выше прежнего места. Если этого не сделать, наступают необратимые изменения и омертвение конечностей. Если есть условия и квалификация медицинского персонала достаточно высока, производят продольное рассечение раны, обнажают кровоточащие сосуды и накладывают на них зажимы или перевязывают их шелком. Если рана тампонирована, тампоны менять нельзя! По мере их промокания сверху накладывают стерильную вату, которую прибинтовывают к конечности. Для борьбы с болью в области жгута внутримышечно вводят наркотические анальгетики (промедол, пантопон). Выше жгута делают футлярную новокаиновую блокаду. При синдроме острой декомпенсированной кровопотери продолжают капельное, внутривенное введение кровезаменителей и солевых растворов (5% р-р глюкозы, р-р Дерроу и др.) до стойкой стабилизации АД, урежения пульса, восстановления спонтанного дыхания. Организует переливание крови. Необходимо измерять диурез, поскольку в ответ на кровопотерю выделение мочи снижается, вплоть до полной анурии. В этих случаях вводят 40-80 мг. лазикса, при условии переливания достаточного кол-ва жидкости (не менее 1000,0 мл.) и восполнения дефицита объема циркулирующей крови.

Внутреннее травматическое кровотечение.

Наблюдается при закрытых травмах грудной и брюшной полости, когда повреждены паренхиматозные органы или магистральные сосуды и кровь изливается в плевральную или брюшную полость, а также при закрытых травмах черепа. Внутреннее кровотечение может возникнуть при колотых и резаных ранах, когда имеется длинный раневой канал и рана проникает в грудную или брюшную полость, а внутричерепное кровотечение – при черепно-мозговой травме.

Симптомы: пострадавший бледен, покрыт холодным потом, губы, конъюктивы, ногтевые ложа бледные. Пострадавший жалуется на головокружение, шум в голове, мелькание «мушек» перед глазами, просит пить. Головокружение усиливается в вертикальном положении, при физическом напряжении. Пульс частый, мягкий, систолическое АД снижено до 90-100 мм рт. ст., дыхание учащено.

Диагноз: необходимо выяснить обстоятельства травмы и определить место приложения травмирующей силы, на что могут указывать разорванная одежда, ссадины и гематомы кожных покровов, грудной клетки и живота.

Неотложная помощь. При внутригрудном кровотечении больному необходимо придать положение с приподнятым изголовьем, чтобы облегчить дыхание. Пострадавшему дают кислород через маску, вводят 2,0 мл. кордиамина, 2,0 мл. сульфокамфокаина подкожно. При внутрибрюшном кровотечении пострадавшего укладывают на спину, кладут холод на живот, вводят подкожно 2,0 мл. кордиамина. НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ВВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ! При тяжелой декомпенсированной кровопотере проводят интенсивную внутривенную инфузионную терапию.

Госпитализация: в хирургическое отделение. Если больной находится в тяжелом состоянии и диагноз внутреннего кровотечения не вызывает сомнений, его необходимо доставить в ближайшую больницу, имеющую хирургическое отделение, прямо в операционную для проведения немедленной лапаротомии или торакотомии. Транспортировка – на носилках в положении тела лежа со струйным внутривенным вливанием кровезаменителей (в тяжелых случаях – в две вены) и постоянной ингаляцией кислорода через маску.

Кровоточивость множественная. Кровоизлияния и кровотечения разной локализации, развивающиеся одновременно, могут быть связаны либо с множественной травматизацией (множественные ушибы, переломы), либо с нарушениями в системе гемостаза – свертываемости крови, функцией тромбоцитов, поражением микрососудов. Нарушения в системе гемостаза могут быть наследственными (наиболее частые формы – гемофилия А и В, болезнь Виллебрайда, тромбоцитопатии) и приобретенными. Среди приобретенных форм преобладает кровоточивость, связанная с иммунными тромбоцитопениями (уменьшение содержания тромбоцитов в крови ниже 5,0-10 г/л), системным микротромбоваскулитом (болезнь Шенлейна – Геноха), синдромом диссеменированного внутрисосудистого свертывания крови, нарушением синтеза факторов протромбинового комплекса вследствие патологии печени, механической желтухи, передозировки антикоагулянтов непрямого действия (дикумарин, пелентан, синкумар, варфарин, фенилин и др.). К последней группе относится и гемолитическая болезнь новорожденных.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 ноября 2013;

проверки требуют 23 правки.

Плазма крови человека до и после процесса агрегации тромбоцитов

Остано́вка кровотече́ния представляет собой комплекс мер, направленных на прекращение потери крови из кровеносного русла.[1]

Остановка кровотечения является важным элементом оказания как доврачебной, так и квалифицированной врачебной помощи. Адекватное прекращение кровопотери зачастую позволяет спасти жизнь человека, предотвращая развитие шока, облегчая последующее выздоровление. Также без адекватного гемостаза невозможно успешное проведение хирургических операций.

Методы остановки[править | править код]

Первой задачей при обработке любой значительно кровоточащей раны является остановка кровотечения. Действовать при этом следует быстро и целенаправленно, так как значительная потеря крови при травме обессиливает пострадавшего и даже представляет собой угрозу для его жизни. Если удастся предотвратить большую кровопотерю, то это намного облегчит обработку раны и специальное лечение пострадавшего, уменьшит последствия травмы и ранения.

При капиллярном кровотечении потеря крови сравнительно небольшая. Такое кровотечение можно быстро остановить, наложив на кровоточащий участок чистую марлю. Поверх марли кладут слой ваты и рану перевязывают. Если в распоряжении нет ни марли, ни бинта, то кровоточащее место можно перевязать чистым носовым платком. Накладывать прямо на рану мохнатую ткань нельзя, так как на её ворсинках находится большое количество бактерий, которые вызывают заражение раны. По этой же причине непосредственно на открытую рану нельзя накладывать и вату

Опасным моментом венозного кровотечения, наряду со значительным объёмом потерянной крови, является то, что при ранениях вен, особенно шейных, может произойти всасывание воздуха в сосуды через повреждённые ранами места. Проникший в сосуд воздух может затем попасть и в сердце. В таких случаях возникает смертельное состояние — воздушная эмболия.

Временная остановка кровотечения[править | править код]

- Сдавление в ране

- Давящая повязка.

- Тугое тампонирование.

- Остановка положением.

- Шина (медицина)Иммобилизация (шинирование).

- Возвышенное положение конечности.

- Прижатие на протяжении.

- Пальцевое.

- Валиками с максимальным сгибанием конечности.

- Прижатие в местах сгиба, где артерия на поверхности.

- Наложение жгута

- Термическая остановка.

- Низкой температурой[1]

- Высокой температурой (диатермокоагуляция)

Окончательная остановка кровотечения[править | править код]

- механические — наложение швов, лигатур.

- термические — различные методы коагуляции.

- химические — воздействие химически активными веществами.

- биологические — тампонада собственными тканями или трансплантатом.

[2][3]

Тактика оказания первой помощи[править | править код]

Человек, оказывающий помощь, оценивает объём и интенсивность кровопотери. В зависимости от этого и от наличия или отсутствия необходимых материалов определяется оптимальный способ остановки кровотечения. В случае оказания первой помощи при повреждении крупных магистральных сосудов, или если возможно внутриполостное кровотечение, пострадавшего следует максимально быстро доставить в медицинское учреждение для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

При оказании первой помощи следует помнить, что методы временной остановки кровотечения без опасности для здоровья могут быть использованы только непродолжительное время. При поражении крупных магистральных сосудов требуется обязательная квалифицированная медицинская помощь.[1]

Тактика остановки кровотечения в стационаре[править | править код]

После проведения мероприятий по временной остановке кровотечения оценивается характер и причина кровотечения и принимается решение о необходимости применения методов окончательной остановки кровотечения.[4]

При кровотечении из небольших сосудов, не возобновившемся после прекращения действия временных методов остановки кровотечения, нет необходимости в проведении окончательного гемостаза.

В случае повреждения крупных сосудов, наличии полостного кровотечения, обширных или глубоких ран следует провести окончательный гемостаз для надёжного прекращения кровопотери.

См. также[править | править код]

- Первая помощь

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Петров С. В. Общая хирургия: Учебник для вузов. — 2-е изд. — 2004. — 768 с. — ISBN 5-318-00564-0.

- Рожинский М. М, Катовский Г. Б. Оказание доврачебной помощи (недоступная ссылка), Медицина, Москва, 1981.

Источник

Основная опасность при ранениях – это кровотечение и нагноение раны. Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или естественных отверстий тела наружу, принято называть наружными. Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, называются внутренними.

При повреждении крупных сосудов (артерий, вен) кровотечение бывает сильное, а иногда и смертельное.

При сильном артериальном кровотечении из поврежденных конечностей для его остановки отведено всего 30 секунд, чтобы не допустить несовместимой с жизнью кровопотери.

Поэтому самым важным при оказании помощи является остановка кровотечения. В зависимости от характера и локализации кровотечения, а также условий для оказания помощи применяются следующие основные методы временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие кровоточащего сосуда на расстоянии в противоток артериальной крови, фиксированное сгибание конечности, наложение жгута и давящей повязки.

Пальцевое прижатие артерий (рис. 5) применяется при сильном кровотечении, чтобы уменьшить потерю крови. Прижимают артерию пальцами в тех местах, где прощупывается ее пульсация, но выше раны.

Кровотечение из ран останавливают:

— на нижней части лица – прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти;

— на виске и лбу – прижатием височной артерии впереди козелка уха;

— на голове и шее – прижатием сонной артерии к шейным позвонкам;

— на подмышечной впадине и плече (вблизи плечевого сустава) – прижатием подключичной артерии к кости в подключичной ямке;

— на предплечье – прижатием плечевой артерии посередине плеча с внутренней стороны;

— на кисти и пальцах рук – прижатием двух артерий (лучевой и локтевой) к нижней трети предплечья у кисти;

— на голени – прижатием подколенной артерии;

— на бедре – прижатием бедренной артерии к костям таза;

— на стопе – прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы.

Длительная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерии физически невозможна т.к. прижатие артерии к кости требует значительных усилий, и пальцы быстро устают. Даже физически очень сильный человек не может это делать более 15–20 мин. Этот способ удобен в экстренных случаях и позволяет подготовиться для более удобных способов временной остановки кровотечения, рассчитанных на сравнительно длительное время (до 2 часов).

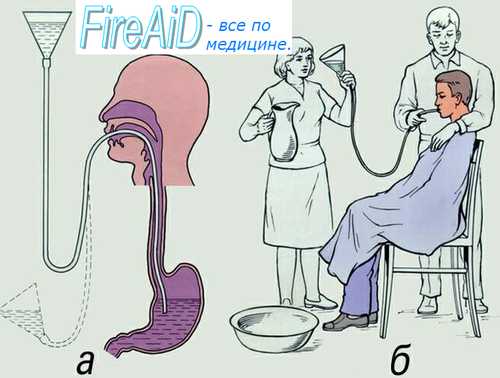

а) б)

Рис. 5. Места прижатия артерий для остановки кровотечения из сосудов:

а – главные места прижатия артерий: 1 – височной; 2 – затылочной; 3, 4 – сонной;

5 – подключичной; 6 – подмышечной; 7 – плечевой; 8 – лучевой; 9 – локтевой;

10 – бедренной; 11 – передней большеберцовой; 12 – задней большеберцовой;

б – примеры пальцевого прижатия.

Остановка кровотечения из конечности сгибанием ее в суставахприменяется при ранении конечностей, особенно в области сгибательных поверхностей суставов, в срочном порядке, до наложения жгута.

У пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки и, сделав комок из любой материи, вложить его в ямку, образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места ранения, затем сильно, до отказа, согнуть сустав над этим комком. При этом сдавливается проходящая в сгибе артерия, подающая кровь к ране. В таком положении сгиба ногу или руку надо связать или привязать к туловищу пострадавшего (рис. 6).

а) б) в) г) д)

Рис. 6. Сгибание конечности в суставах для остановки кровотечения:

а) – из предплечья; б) – из плеча; в) – из голени; г) – из бедра;

д) – из подключичной артерии.

Плечевую артерию удается пережать при максимальном сгибании ее в локтевом суставе. На область сгиба кладут тугой валик из ваты и марли, сгибают конечность и фиксируют бинтом или ремнем.

Подколенную артерию можно пережать при фиксировании ноги с максимальным сгибанием ее в коленном суставе.

Бедренная артерия может быть прижата максимальным приведением бедра к животу.

При ранении подключичной артерии руки максимально отводятся назад и фиксируются между собой на уровне локтевых суставов.

Этот способ остановки кровотечения не применим при переломе костей поврежденной конечности.

Более надежным способом остановки артериального кровотечения на конечностях является наложение жгута или закрутки. Жгут – это резиновая полоска, к концам которой прикреплены цепочка и крючок для закрепления жгута.

Жгут накладывается выше раны. Место наложения кровоостанавливающего жгута должно быть покрыто бинтом или одеждой пострадавшего во избежание ущемления кожи. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. Конечность несколько приподнимают, подводят под нее жгут, растягивают его и обертывают вокруг конечности. Наиболее тугим должен быть первый тур жгута, остальные накладывают один на другой с меньшим натяжением до прекращения кровотечения. Чрезмерное затягивание жгута может сильно сдавить ткани и вызвать паралич конечности.

Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если его биение прощупывается, то жгут наложен неправильно, его нужно снять и наложить снова.

Наложение жгута более чем на два часа может привести к омертвению обескровленной конечности. Поэтому жгут накладывается только при сильном кровотечении, когда другие способы остановки неэффективны, и не более чем на 1,5–2 часа.

Время наложения жгута (в часах и минутах) должно быть отмечено на бумаге, которая прикрепляется к жгуту. Жгут или закрутка должны быть хорошо видны, их нельзя закрывать одеждой или перевязочным материалом для наблюдения за конечностью и жгутом при транспортировке. В течение двух часов с момента наложения жгута пострадавшего необходимо доставить в больницу для окончательной остановки кровотечения.

Если по каким-либо причинам доставить пострадавшего в больницу в течение двух часов не удалюсь, то необходимо на 10–15 минут жгут снять (кровотечение предупредить прижатием артерии пальцем выше раны) и наложить вновь несколько выше или ниже того места, где он ранее был наложен. Иногда необходимо это проделать несколько раз (зимой через каждые полчаса, летом через час).

При отсутствии под рукой жгута перетянуть конечность можно закруткой, сделанной из нерастягивающегося материала: галстука, пояса, скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и т.п.

Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой чем-либо мягким (например, несколькими слоями бинта), и связывается узлом по наружной стороне конечности (рис. 7).

Рис. 7. Остановка кровотечения закруткой.

В этот узел или под него продевается какой-либо предмет в виде палочки, который закручивается до прекращения кровотечения. Закрутив до необходимой степени палочку, ее закрепляют так, чтобы она не могла самопроизвольно раскрутиться. Дальше поступают так же, как и при наложении жгута.

Давящую повязку применяют при слабом кровотечении (венозном, капиллярном) и артериальном, если рана расположена на туловище. Для этого на рану накладывают несколько слоев марли, поверх нее слой ваты и забинтовать с небольшим нажимом, чтобы не нарушать кровообращения поврежденной конечности. При бинтовании руки или ноги витки бинта должны идти снизу вверх – от пальцев к туловищу;

Кожу вокруг раны обрабатывают раствором йода, спиртом, водкой, одеколоном: марлей или ватой, смоченной одной из этих жидкостей, кожу смазывают от края раны снаружи. Не следует заливать их в рану, так как они повредят ткани в глубине раны и заживление будет идти медленнее.

Также не следует накладывать повязку на рану, если из нее что-то торчит. В результате давления повязки этот предмет может еще глубже проникнуть в рану и вызвать осложнение. Поэтому в месте локализации инородного тела нужно сделать в повязке дырку.

Бинтовать следует двумя руками, осуществляя попеременно то одной то другой рукой вращение головки бинта вокруг бинтуемой части тела слева направо, закрывая 1/2 или 2/3 ширины предыдущего тура бинта. Завязываются концы бинта на здоровой части тела. Повязка должна хорошо закрывать рану и не должна нарушать кровообращение (побледнение конечности ниже повязки, чувство онемения или пульсирующей боли и др.).

Кровотечение в грудную полость.Вследствие кровопотери и выключения легкого из акта дыхания состояние пострадавшего быстро ухудшается: резко ухудшается и затрудняется дыхание, кожные покровы становятся бледными, с синюшным оттенком. Помощь заключается в придании больному полусидячего положения. К грудной клетке прикладывается пузырь со льдом.

Кровотечение в брюшную полость.Кровотечение в брюшную полость проявляется сильными болями в животе. Кожные покровы бледные, пульс частый. При значительном кровотечении возможна потеря сознания. Больного следует уложить, на живот положить пузырь со льдом, запрещается прием пищи и воды.

Острое малокровие.Развивается при значительной потере крови. Одномоментная потеря крови(2–2,5 л) является смертельной. Потеря 1–1,5 л крови очень опасна и проявляется развитием тяжелой картины острого малокровия, выражающегося нарушением кровообращения и развитием кислородного голодания. Пострадавший жалуется на нарастающую слабость, головокружение, шум в ушах, потемнение и мелькание мушек в глазах, жажду, тошноту, рвоту. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки становятся бледными, черты лица заостряются. Пострадавший заторможен, иногда, наоборот, возбужден, дыхание частое, пульс слабого наполнения или совсем не определяется, артериальное давление низкое. В дальнейшем в результате потери крови может наблюдаться потеря сознания, обусловленная обескровливанием мозга, исчезает пульс, не определятся давление, появляются судороги, непроизвольное отделение кала и мочи. Если экстренно не принять соответствующих мер, наступает смерть.

Пострадавшего следует уложить на ровную поверхность для предупреждения обескровливания головного мозга. При значительной кровопотере, вызвавшей обморок, шок, пострадавшего укладывают в положение, при котором голова находится ниже туловища.

Источник