Определение времени кровотечения клиническое значение

Временем кровотечения называется интервал между временем повреждения тканей и остановкой течения крови. Этот показатель абсолютно для всех людей является достаточно важным, так как он говорит об уровне кровяной свертываемости.

Норма и отклонения во времени кровотечения

Время кровотечения

После повреждения кожи нормой будет, если течение крови будет остановлено за пару минут от момента прокола. Если время при проколе у человека увеличено или уменьшено, то это говорит о наличии нарушений.

Во время проведения исследования производится не только подсчет тромбоцитов, но и их адгезия. Они прилипают к поврежденной стенке сосудов.

Если во время прокола время кровотечения увеличивается, то это говорит о наличии у пациента:

- ДВС-синдрома

- Наследственной тромбоцитопении

- Авитаминоза С

Также на увеличение времени кровотечения может негативно повлиять длительный прием аспирина или антикоагулянтов.

В некоторых случаях у пациентов может наблюдаться снижение времени кровотечения. Наиболее часто это наблюдается при наличии у пациента сбои в работе почек или тромбоцитопатии. Также такое явление наблюдается и при развитии таких болезней, как болезнь Виллебранда или острый лейкоз. Работоспособностью тромбоцитов называют их способность к соединению. Норма спонтанной агрегации составляет от 0 до 20 процентов.

Если у пациента наблюдается атеросклероз, сахарный диабет, болезни сердца, заболевания крови, то это указывает на увеличение агрегационной способности.

Также она может снижаться если у пациента наблюдаются заболевания, которые связаны с нарушением работоспособности тромбов. Реакция кровяного сгустка определяется в процесса сокращения, уплотнения и выделения сыворотки крови в виде сгустка. Производится это действие, после того, как белок, который содержится в тромбоцитах после образования белка. Нормальным индексом ретракции является показатель от 48 до 64 процентов.

При сбоях в длительности кровотечения больному необходимо в обязательном порядке обратиться за помощью к врачу. В противном случае это может иметь плачевные последствия.

Основные критерии свертываемости крови

На длительность процесса кровотечения напрямую влияет свертываемость крови. Благодаря этому процессу производится препятствование кровопотери при ранениях. Свертываемость крови является частью работы гемостаза. Свертываемость состоит из первичного гемостаза, гемокоагуляции, коагуляции, плазменного гемостаза, вторичного гемостаза.

На длительность процесса кровотечения напрямую влияет свертываемость крови. Благодаря этому процессу производится препятствование кровопотери при ранениях. Свертываемость крови является частью работы гемостаза. Свертываемость состоит из первичного гемостаза, гемокоагуляции, коагуляции, плазменного гемостаза, вторичного гемостаза.

Благодаря этому процессу в крови наблюдается образование нитей кровяного белка, которые имеют название фибрин. Ним образуются тромбы, что исключает возможность текучести крови и останавливает кровотечение. На нарушение свертываемости крови влияют разнообразные причины. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий необходимо знать норму времени свертываемости крови и сравнивать ее со своими показателями.

Для того, чтобы максимально точно узнать длительность кровотечения своего организма, необходимо сдать анализ крови, который называется коагулограммой и гемостазиограммой.

Благодаря результатам данного комплексного анализа производится установка наличия определенных заболеваний у пациента. Изначально необходимо норму времени кровотечения, которая составляет от 1 до 3 минут. Для того чтобы процесс кровотечения завершился, необходимо 10 минут.

Узнать максимально точно длительность кровотечения можно с помощью специального анализа. С этой целью необходимо обратиться в медицинский центр.

Показатели

Расшифровка анализа крови на свертываемость

Кровотечение и скорость его остановки напрямую зависит от определенных показателей.

Скорость свертываемости крови напрямую зависит от:

- Протромбированного времени

- Времени кровотечения

- Времени свертываемости

- Антитромбина 3

- Фибриногена

Основной показатель особенностей процесса свертываемости крови является тромбиновое время. В норме оно должно длиться от 14 до 21 секунды. Этот показатель напрямую зависит от того, какие методы его определения используются. Антитромбином 3 является показатель, который влияет на процесс формирования самого малого количества тромбов. Это регулятор свертывающей кровеносной системы.

Норма фибриногена должна составлять от 2 до 4 г/л.

Благодаря этому критерию можно охарактеризовать функции системы свертывания крови и определить возможность протекания воспалительных процессов в организме. Он может попадать под влияние нескольких медицинских факторов.

Кровотечение у взрослого человека должно длиться от 2 до 4 минут. От его особенностей напрямую зависит уровень свертываемости крови. Кровяной сгусток должен образовываться в течение 2-5 минут. Чем быстрее будет произведено его образование, тем скорее прекратиться кровотечение.

Оценка длительности кровотечения по Дуке

Время кровотечения по Дуке

Оценить время кровотечения, норма которого зависит от индивидуальных особенностей пациента, можно с помощью достаточно простого способа по Дуке. Это специальная методика, с помощью которой оценивается состояние кровеносной системы, а именно – сосудов. От начала до остановки кровотечения должно пройти по этому методу не более 3 минут.

Гемостаз является биологическим комплексом, с помощью которого производится своевременная остановка крови. Длительность кровотечения по данному методу является оценкой состояния тромбоцитов. При отсутствии повреждений сосудистых стенок активизация тромбоцитов должна производиться немедленно.

При оценке длительности кровотечения по Дуке производится оценка тромбоцитарной активности.

С этой целью рассчитывается количество тромбоцитов, специфическая тромбоцитарная формула. Также для того чтобы оценить показатели оцениваются такие факторы, как способность тромбоцитов агрегироваться с коллагеном, агрегатцию аденозиндифосфата и тромбоцитов, свертываемости – активность фактора Виллебрандта.

Больше информации о свертываемости крови можно узнать из видео.

Длительность кровотечения по этому методу наиболее часто определяется с помощью специальной иглы. В ее конструкцию входит полый корпус и курок, а также небольшой наконечник и муфта для пружинки. Игла характеризуется высоким уровнем удобств, так как предоставляет возможность регулировки иглы прокола.

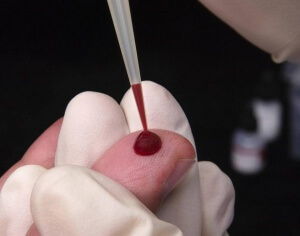

Прокол в большинстве случаев делают в таких местах, как палец или мочка уха.

Если у пациента наблюдается нормальный гемостаз, то он с легкостью справиться с кровотечением. Для этого ему понадобиться не более двух минут. При замедлении свертываемости крови длительность кровотечения затянется. Это может говорить о наличии патологий печени, гемофилии и других различных болезней. Измерение забора напрямую зависит от того, в какой зоне делается прокол – в мочке уха или пальца.

Метод определения длительности кровотечения по Дуке является не единственным. Очень часто лаборантами производится использование других частей тела человека для проведения исследования. При этом производится искусственное провоцирование трудностей для венозного оттока. Для проведения исследования прокол делается в верхней зоне предплечья. Капельки крови, которые образовываются в месте прокола, снимаются стерильными салфетками. По истечению трех минут на салфетке должны остаться только маленькие пятна. Длительность кровотечения является достаточно важным фактором в жизнедеятельности человека. Для ее определения необходимо пройти специальные исследования.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник

Определение времени свертывания крови В клинической практике могут быть использованы два метода:

- метод Ли—Уайта (для венозной крови);

- метод Сухарева (для капиллярной крови).

Определение времени свертывания венозной крови. Подготавливают водяную баню температурой 37 °С, сухую серологическую пробирку и секундомер. 1 мл венозной крови, взятой из локтевой вены обследуемого сухим и стерильным шприцем, помещают в серологическую пробирку, одновременно включают секундомер. Пробирку устанавливают в водяную баню. Через 2 мин после взятия крови, а затем через каждые 30 с пробирку наклоняют на 45°, при этом желательно не выносить пробирку из воды. В момент, когда образуется плотный сгусток и кровь не выливается при переворачивании пробирки вверх дном, определение заканчивают. Время свертывания крови регистрируют от момента взятия ее до появления плотного сгустка. В норме время свертывания крови, взятой из вены, составляет от 5 до 10 мин. Определение времени свертывания к а п и л л я р н о й к р о в и. При проведении исследования рекомендуют выполнять следующие методические указания: 1) использовать абсолютно сухие и химически чистые капилляры к аппарату Панченкова; 2) изменять угол наклона капилляра с взятой кровью только в заданных пределах (30—45°) плавно, без рывков; 3) проводить исследование при температуре комфорта.

После укола в палец 1-ю каплю крови удаляют. В капилляр для определения скорости оседания эритроцитов сплошным столбиком набирают 25 мм крови. Включают секундомер. Путем наклона капилляра на 45—50° переводят взятую кровь на его середину. Капилляр оставляют в горизонтальном положении в руке. Затем через каждые 30 с наклоняют капилляр на 30—45° (лучше, если угол наклона всегда один и тот же) сначала в одну сторону, затем возвращают капилляр в горизонтальную плоскость и через 30 с вновь наклоняют его, но уже в другую сторону. При наклоне капилляра следят за тем, чтобы столбик крови смещался не более чем на 10 делений. Свободное передвижение крови в капилляре свидетельствует о том, что свертывание еще не наступило. Замедление движения крови или появление капилляра на стенке небольших сгустков крови свидетельствуют о наличии свертывания крови. Окончание процесса свертывания регистрируют в момент полной остановки движения крови. В норме время свертывания капиллярной крови: начало от 30 с до 2 мин; конец — от 3 до 5 мин.

Определение длительности кровотечения (уколочная проба Дуке). Наносят более глубокий, чем обычно, укол в палец (3 мм). Через каждые 30 с полоской фильтровальной бумаги прикасаются к капле крови (1-ю каплю не удаляют! ). Постепенно капли крови на бумаге становятся все меньше и в конце концов исчезают. Время кровотечения подсчитывают по количеству капель на фильтровальной бумаге, снятых через известные промежутки времени. В норме время кровотечения равно 2—4 мин.

Определение ретракции кровяного сгустка. 10 мл крови, взятой из вены, помещают в градуированную пробирку и оставляют при комнатной температуре на 24 ч. В процессе свертывания крови образуется сгусток, постепенно уплотняющийся при этом отделяется сыворотка. Через сутки учитывают степень уплотнения сгустка и количество отделившейся сыворотки. В норме уплотнение сгустка заканчивается в течение 18—24 ч, а количество Отделившейся сыворотки составляет от объема взятой для определения крови. Индекс ретракции определяют путем деления объема отделившейся сыворотки на общий объем взятой для исследования крови. В норме индекс ретракции равен 0, 3—0, 5.

Удлинение времени свертывания крови, длительности кровотечения, замедление или отсутствие ретракнии кровяного сгустка может иметь место при геморрагических диатезах.

Изображение в начале статьи взято с :

Источник

ВРЕМЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ — один из показателей, характеризующих физиол, механизм остановки кровотечения из мельчайших кровеносных сосудов (так наз. первичный или микроциркуляторный гемостаз). Определяется длительностью кровотечения из поверхностного прокола или надреза кожи, производимого однотипно при каждом исследовании.

Проба Дьюка (W. Duke, 1910) — классический метод определения В. к.: в нижне-наружный край мочки уха иглой или пером-скарификатором делают укол глубиной ок. 4 мм; через 15—30 сек. фильтровальной бумагой, не касаясь ранки, впитывают появляющиеся капли крови. Счет времени ведут от момента появления первой капли крови до остановки кровотечения. Норма — 1—4 мин. Результаты модификации пробы (прокол кожи пальцев) менее точны из-за больших индивидуальных различий в толщине и плотности рогового слоя кожи.

Проба Айви (А. С. Ivy, 1937) — на коже внутренней поверхности предплечья делают три прокола, глубиной 3 мм. В норме длительность кровотечения не более 4 мин.

Проба Борхгревинка (С. Borchgrevink, 1958) проводится на фоне венозной гиперемии, вызываемой сдавливанием плеча манжетой сфигмоманометра (40 мм рт. ст.). Кровь получают из поперечных насечек глубиной 1 мм и длиной 12 — 14 мм на коже внутренней поверхности предплечья. Норма — до 10 мин. Борхгревинк рекомендует дополнительно определять вторичное В. к.: через 24 часа после проведения обычной пробы с насечек тупым путем удаляют образовавшиеся корочки крови и определяют длительность возобновившегося кровотечения, к-рая в норме не превышает 2 мин.

«Тест толерантности к аспирин у» (ацетилсалициловая к-та), предложенный Квиком (A. Quick, 1967), может быть использован для выявления скрытых нарушений гемостаза у лиц, предрасположенных к развитию кровоточивости при приеме салицилатов. В. к. определяют через 2 часа после приема внутрь до 1,0 г ацетилсалициловой к-ты. У лиц со скрытой кровоточивостью В. к. при пробе Квика оказывается значительно удлиненным, в то время как при обычном исследовании этот показатель был неизмененным.

Важное значение при исследовании В. к. придается объему теряемой кров и, для определения к-рого последняя элюируется из фильтровальной бумаги и колориметрируется либо сразу насасывается в специальные мерные микропипетки.

В. к. определяется в основном способностью тромбоцитов образовывать внутри поврежденных микрососудов тромбоцитарные пробки (адгезия, агрегация, вязкий метаморфоз тромбоцитов) и выделять при этом вещества, усиливающие спазм кровоточащих сосудов,— серотонин (см.), катехоламины (см.). Между В. к. и временем свертывания крови (см.) обычно нет соответствия. Так, при гемофилиях А, В и С, дефиците XII фактора время свертывания значительно удлинено при почти нормальном В. к.; при малом числе или неполноценности тромбоцитов В. к. увеличивается, а время свертывания крови изменяется мало. При выраженной афибриногенемии (концентрация фибриногена менее 15—20 мг%), нарушении внешнего механизма образования «запальных» доз тромбина из-за резкого дефицита факторов VII, X и V, а также при выраженном тромбо-геморрагическом синдроме с афибриногенемией и активацией фибринолиза В. к. может быть значительно или нерезко увеличено, что объясняется тем, что малые дозы фибриногена и тромбина необходимы для сохранения гемостатической функции тромбоцитов, а продукты фибринолиза подавляют ее (см. Геморрагические диатезы, таблица).

Наиболее увеличено В. к. при всех видах тромбоцитопении (менее 50 000 в 1 мкл крови), ангиогемофилии (см.), тромбоцитастении (см. Тромбоцитопатии). При других тромбоцитопатиях, как врожденных, так и симптоматических (при острых лейкозах, лучевой болезни, недостаточности печени и почек, передозировке антикоагулянтов), В. к. удлиняется лишь в наиболее тяжелых случаях.

См. также Кровь, методы исследования, Свертывающая система крови.

Библиогр.: Баркаган 3. С. О принципах распознавания и классификации тромбоцитопатий, Пробл, гематол. и перелив. крови, т. 29, № 5, с. 3, 1974, библиогр.; Кассирский И. А. и Алексеев Г. А. Клиническая гематология, М., 1970; Руководство по клиническим лабораторным исследованиям, под ред. Е. А. Кост и Л. Г. Смирновой, с. 91, М., 1964; Borchgrevink С. F. Studies on hemostatic mechanism, Oslo, 1961; Duke W. W. The relation of blood platelets to hemorrhagic disease, J. Amer. med. Ass., v. 55, p. 1185, 1910; Ivy A. C., Shapiro P. F. a. Melnick P. The bleeding tendency in jaundice, Surg. Gynec. Obstet., v. 60, p. 781, 1935; Thomson J. M. A practical guide to blood coagulation and haemostasis, L., 1970.

3. С. Баркаган.

Источник

Кровотече́ние — выход крови за пределы сосудистого русла[1] или сердца в окружающую среду (наружное кровотечение), в полость тела или просвет полого органа (внутреннее кровотечение).

Любой вид кровотечения в зависимости от степени повреждения кровеносного сосуда сопровождается истечением крови из участка раны.

Выделяют виды кровотечения:

Капиллярное — кровь истекает из раны медленной струей, не угрожает жизни человека.

Венозное — при таком кровотечении кровь возникает при повреждении стенок вен. Из раны такого типа медленно непрерывно вытекает кровь тёмного цвета, поскольку в сосудах вен давление ниже, чем вне организма.

Артериальное — вид наиболее опасного кровотечения. Угрожает жизни организма человека. Признак — лужа крови вокруг пострадавшего: из раны пульсирующей струёй течёт кровь яркого алого цвета.

При остановке артериального кровотечения в ходе реанимационных мероприятий следует соблюдать некоторые правила:

- Накладка кровоостанавливающего жгута производится выше места поражённого участка только после того, как на него будет наложена чистая марлевая повязка.

- Записка с указанием времени нанесения раны — обязательна. Необходимо всё время контролировать пульс: его быть не должно.

- Если у пострадавшего начинает принимать окраска поражённого участка в синий цвет — срочно снимайте первичный жгут на несколько секунд. Дать крови стечь. И снова накладывайте его, предварительно закрывая место поражения.

Примерами наружного кровотечения являются метроррагия (маточное), мелена (кишечное), внутреннего — гемоперикард, гемоторакс, гемоперитонеум, гемартроз (соответственно в полость сердечной сорочки, в полость плевры, в брюшную и суставную полости).

Гиповолемия — это значительное уменьшение объёма крови, а смерть от чрезмерной потери крови называется кровопотерей[2]. Как правило, здоровый человек может перенести потерю 10–15% общего объема крови без серьезных медицинских затруднений (для сравнения, донорство крови обычно занимает 8–10% объема донорской крови)[3]. Остановка или контроль кровотечения называется гемостазом и является важной частью как первой помощи, так и медицинской операции.

Виды кровотечений[править | править код]

По направлению тока крови[править | править код]

Наружное[править | править код]

Кровотечение называют наружным, если кровь изливается во внешнюю среду непосредственно из раны или через естественные отверстия тела.

Внутреннее[править | править код]

При внутреннем кровотечении кровь скапливается в полостях тела, не сообщающихся с окружающей средой. Это перикардиальная, брюшные полости, полости суставов, желудочков мозга, межфасциальные пространства и т. д. При этом появляются следующие признаки: бледность, холодный пот, пульс учащается и слабеет. Наиболее опасный вид кровотечений.

- Скрытое кровотечение — кровотечение в полости организма, сообщающиеся с внешней средой — желудочное кровотечение, кровотечение из стенки кишечника, лёгочное кровотечение, кровотечение в полость мочевого пузыря и т. д. Иногда бывает так мало, что определяется только специальными методами исследования. Может быть значительным при скоплении крови в межмышечных пространствах и серозных полостях.

- Явное кровотечение — кровотечение, которое легко определяется при осмотре.

По повреждённому сосуду[править | править код]

В зависимости от того, какой сосуд повреждён, кровотечение может быть капиллярным, венозным, артериальным и паренхиматозным. При наружном капиллярном кровотечении, кровь выделяется равномерно из всей раны (как из губки); при венозном она вытекает равномерной струйкой, имеет тёмно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При артериальном: изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьёт сильной пульсирующей струёй (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, так и венозного.

- Капиллярное

Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, выглядит как насыщенно-красная жидкость. Кровь вытекает в небольшом объёме, медленно. Так называемый симптом «кровавой росы», кровь появляется на поражённой поверхности медленно в виде небольших, медленно растущих капель, напоминающих капли росы или конденсата. Остановка кровотечения проводится с помощью тугого бинтования. При адекватной свертывающей способности крови свертывание проходит самостоятельно без медицинской помощи.

- Венозное

Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны постоянным потоком струится тёмная по цвету венозная кровь (либо ярко-алая если повреждена легочная вена). Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться потоком крови, поэтому возможна кровопотеря. При оказании помощи на рану необходимо наложить давящую марлевую повязку.

Жгут применяется только в крайнем случае, если не получается остановить кровь давящей повязкой. Его нужно накладывать так, чтобы затруднить поступление венозной крови к ране, в случае повреждения конечности, жгут должен быть наложен ниже места повреждения (ближе к концу конечности). Под жгут необходимо положить мягкую подкладку, чтобы не повредить кожу и оставить подпись с точным временем, когда был наложен жгут.

- Артериальное

Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей струе ярко-алой (темно-красной при повреждении легочной артерии) крови, которая вытекает очень быстро, возможно даже фонтанирует. Оказание первой помощи необходимо начать с пережатия сосуда выше места повреждения (ближе к телу). Далее накладывают жгут, который необходимо ослаблять каждый 1 час (зимой — 30 минут) у взрослых и на 20-40 минут — у детей, обязательно оставляем записку о времени наложения жгута (лучше всего букву Ж и время наложения написать на лбу пострадавшего — записка может потеряться). Если держать дольше, может наступить омертвление тканей.

- Паренхиматозное

Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа, лёгкие, почки, селезёнка), губчатого вещества костей и пещеристой ткани. При этом кровоточит вся раневая[4] поверхность. В паренхиматозных органах и пещеристой ткани перерезанные сосуды не сокращаются, не уходят в глубину ткани и не сдавливаются самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным и нередко опасным для жизни. Остановить такое кровотечение очень трудно.

- Смешанное кровотечение

Возникает при одновременном ранении артерий и вен, чаще всего при повреждении паренхиматозных органов (печень, селезёнка, почки, лёгкие), имеющих развитую сеть артериальных и венозных сосудов. А также при глубоких проникающих ранениях грудной и/или брюшной полости.

По происхождению[править | править код]

По происхождению кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением сосудов, и атравматическими, связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

- Травматическое

Травматическое кровотечение возникает в результате травмирующего воздействия на органы и ткани, превышающего их прочностные характеристики. При травматическом кровотечении под действием внешних факторов развивается острое нарушение структуры сосудистой сети в месте поражения.

- Патологическое

Патологическое кровотечение является следствием патофизиологических процессов, протекающих в организме больного. Причиной его может являться нарушение работы любого из компонентов сердечно сосудистой и свертывающей системы крови. Данный вид кровотечений развивается при минимальном провоцирующем воздействии или же вовсе без него.

По степени тяжести[править | править код]

- Лёгкое

10—15 % объёма циркулирующей крови (ОЦК), до 500 мл, гематокрит более 30 %

- Среднее

15—20 % ОЦК, от 500 до 1000 мл, гематокрит более 25 %

- Тяжёлое

20—30 % ОЦК, от 1000 до 1500 мл, гематокрит менее 25 %

- Массивное

>30 % ОЦК, более 1500 мл

- Смертельное

>50—60 % ОЦК, более 2500—3000 мл

- Абсолютно смертельное

>60 % ОЦК, более 3000—3500 мл

По времени[править | править код]

- Первичное — кровотечение возникает непосредственно после повреждения сосудов (капилляров) .

- Вторичное раннее — кровотечение в первые 72 часа после травмы сосудов за счет отторжения тромба, при повышении АД, в результате со- скальзывания или прорезывания лигатур с сосудов.

- Вторичное позднее — кровотечение спустя 72 часа (3 суток) после повреждения сосуда за счет гнойного расплавления тканей и стенок сосуда.

Механизм компенсации[править | править код]

Для исходов кровотечения большое значение имеют величина и быстрота кровопотери, возраст больного, общее состояние организма и сердечно-сосудистой системы.

В механизме компенсации выделяют 4 стадии.

- Сосудисто-рефлекторная.

- Гидремическая

- Костномозговая

- Восстановительная

Сосудисто-рефлекторная стадия[править | править код]

Первая стадия, развивается на первые — вторые сутки после повреждения. При кровотечении в первую очередь уменьшается ОЦК, возникает гиповолемия, что стимулирует симпатоадреналовую систему. Адреналин воздействует на ёмкостные сосуды — вены — и вызывает повышение тонуса сосудистой стенки. В результате кровь, в норме депонированная в венах, включается в кровоток. Временно увеличивается венозный возврат к сердцу, что приводит к нормализации кровообращения.

Гидремическая стадия[править | править код]

Характеризуется увеличением ОЦК за счёт включения в кровоток межклеточной жидкости и задержки жидкости в организме. Для человека массой 75 кг мобильный объём межклеточной жидкости равен 20 литрам, однако мобильным является только половина из них, а практически в кровеносное русло попадает лишь около 500—700 мл (на этом основана безопасность донорства). Механизм этой стадии нейроэндокринный. Кровопотеря вызывает резкое снижение ОЦК (гиповолемию). Возбуждённые волюморецепторы, расположенные в каротидном синусе и в дуге аорты посылают сигналы в задний гипоталамус, в котором синтезируется альдостеронстимулирующий фактор (рилизинг-фактор). Под его воздействием начинается выработка альдестерона в надпочечниках. Гормон вызывает задержку натрия в организме путём увеличения его реабсорбции в дистальных канальцах почек. Увеличение содержания натрия в крови вызывает возбуждение осморецепторов. Сигнал идет в передний гипоталамус, из которого — в гипофиз. Стимулируется выработка антидиуретического гормона, который вызывает реабсорбцию воды в почках. Кроме этого, в процессе участвует ренин-ангиотензиновая система.

Костномозговая стадия[править | править код]

Гипоксия, вызванная кровотечением стимулирует синтез эритропоэтина в почках. Активируется эритропоэз, образуются молодые формы красного ростка, которые выходят в периферическую кровь.

Последствия[править | править код]

В результате любого кровотечения снижается количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро уменьшающемуся объёму циркулирующей крови. Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают их просвет, и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, например артерии, то кровь бьёт струёй, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу буквально за три минуты. Хотя при очень тяжёлых травмах, например, отрыве конечности, кровотечение может быть небольшим, так как возникает спазм сосудов.

Все изменения в организме при кровотечениях можно разделить на общие и местные.

Общие изменения[править | править код]

Общие изменения направлены в основном на возмещение потери крови (см. Механизм компенсации)

В сердце наблюдается уменьшение сократительной активности миокарда, что влечёт уменьшение сердечного выброса и ещё больше снижает ОЦК. В лёгких из-за недостаточности кровообращения развивается отек лёгкого, что приводит к так называемому шоковому лёгкому. Из-за снижения кровотока в почках уменьшается фильтрация и развивается анурия. В печени развивается центроглобулярный некроз. Может развиться паренхиматозная желтуха.

Местные изменения[править | править код]

При наружном кровотечении диагноз ставится на основе визуально наблюдаемого кровоизлияния. При внутреннем кровотечении диагноз ставится на основании общего состояния больного, его анамнеза (например, при наличии у больного язвы желудка можно заподозрить желудочное кровотечение из неё) и дополнительных исследований. При кровотечении из лёгкого кровь выходит из полости рта, имеет красную окраску и пенится. При кровотечении из пищевода как правило кровь также алая. При желудочном кровотечении кровь, выходящая через рот, имеет цвет «кофейной гущи» из-за реакции в желудке с соляной кислотой. Если кровоизлияние происходит в кишечнике, кал приобретает окраску и консистенцию, называемую «дегтеобразной». При кровотечении в почечной лоханке моча становится красной (т. н. макрогематурия).

При скрытых кровотечениях определить симптомы бывает непросто. Часто для уточнения диагноза применяются диагностические пункции.

При гемотораксе симптомами являются одышка, затруднение дыхания, ослабление перкуторного звука над областью скопления крови. Показана диагностическая пункция и рентген для уточнения диагноза. При кровотечении в брюшную полость основным местным симптомом является вздутие живота, также притупление перкуторного звука. Кровотечение в полость сустава местно выявляется припухлостью сустава и его покраснением. При кровотечении в полость перикарда — т. н. тампонада сердца — происходит остановка сердца. При кровоизлиянии в мозге нарушения в основном связаны с расстройствами в нервной системе.

Первая помощь[править | править код]

Способы остановки[править | править код]

Способы остановки кровотечения делятся на два типа — временные и окончательные. Временная остановка применяется при экстренной помощи на месте до доставки больного в стационар, окончательная — только в операционной.

Временные способы остановки[править | править код]

Способы временной остановки зависят от типа кровотечения:

- Капиллярное:

- Слабые капиллярные кровотечения останавливаются сами без посторонней помощи.

- Сильные достаточно перебинтовать.

- При этом рану следует дезинфицировать.

- Венозное:

- Основным способом остановки кровотечения является сильное давление (компрессия) на рану руками: правило 3Д «Давим-Десять-Десять» — давить на рану двумя руками (десять пальцев) в течение 10 минут. При несильных кровотечениях достаточно пальцевого прижатия раны до 10 минут.

- Местные гемостатические средства в виде порошков, гранул или салфеток позволяют останавливать до 80 % даже сильных кровотечений любой локализации в сочетании с использованием компрессии раны и давящей повязки.

- Давящая повязка накладывается на рану в сочетании с местными гемостатическими средствами или без них. Давящая повязка выполняется из салфеток или перевязочного пакета и тугого бинтования эластичным бинтом.

- Артериальное:

- Жгут является средством остановки только артериальных кровотечений. Сразу же жгут накладывается только при ампутациях и разрушениях конечностей, при фонтанирующем кровотечении, либо при нахождении пострадавшего в зоне непосредственной опасности. В большинстве (70-80 %) остальных случаев кровотечение можно остановить с помощью местного гемостатического средства и сильного постоянного прижатия раны руками (10 минут при отсутствии местного гемостатического средства, 3 минуты — с использованием местного гемостатического средства). При наложении жгута время наложения пишут на лбу пострадавшего в формате ЧЧ:ММ — записки из-под жгута теряются при транспортировке (особенно в боевых и экстремальных условиях). Неправильное наложение жгута, использование веревок, узких полос ткани и проволоки в 50 % приводит к ампутации конечностей. Чем шире жгут — тем легче остановить кровотечение. Жгут может быть наложен на время до часа летом и полу часа зимой. Раннее ослабление жгута непрофессионалом может привести к возобновлению кровотечения и смерти от кровопотери.

- В случае нахождения пострадавшего с любым сильным кровотечением в зоне непосредственной опасности (например, при нахождении раненого под обстрелом), применяется жгут вне зависимости от типа кровотечения. После эвакуации пострадавшего в относительно безопасную зону, определяется тип кровотечения и если артерии не повреждены, жгут снимается и дальше помощь оказывается по алгоритму для венозного кровотечения.

- Внутренние:

- Первая помощь заключается в как можно скорейшем доставлении пострадавшего в медучреждение.

- Заблуждением является использование льда и холода при массивных кровотечениях: кровь быстрее сворачивается при повышенных температурах. Поэтому пострадавшего и рану нужно согревать, а не охлаждать. Для согревания пострадавшего при транспортировке или ожидании помощи можно использовать отражающее одеяло спасателя.

Окончательные способы остановки[править | править код]

- Ушивание сосудов;

- Тампонада раны — в случае невозможности ушивания сосудов;

- Эмболизация сосудов. При этом методе в сосуд вводится пузырек воздуха, который фиксируется на сосудистой стенке точно в месте повреждения. Наиболее часто применяется в операциях на сосудах головного мозга;

- Изменение — при помощи введения естественных и синтезированных искусственно местно и в общий кровоток.

См. также[править | править код]

- Аневризма

- Постгеморрагическая анемия

- Геморрой

- Коагуляция

- Кровь

- Кровопотеря

- Кровообращение

- Кровеносный сосуд