Опасности и исходы кровотечений артериальные и артериовенозные аневризмы

Биологические

методы остановки кровотечения можно

разделить на 5 групп.

Тампонада

кровоточащей раны животными тканями

такими, как мышца, жировая клетчатка,

сальник.Переливание

крови, плазмы, сыворотки, тромбоцитарной

массы, фибриногена, протромбинового

комплекса (PPSB) и антигемифильного

глобулина А.Витамины.

Внутримышечное

введение сыворотки человека или

животных.Местное

применение производных крови, как-то

тромбы, гемостатическая губка, фибринная

пленка, биологический антисептический

тампон. Паренхиматозные кровотечения

можно остановить введением в рану

тканей, богатых тромбокиназой. Рана

заполняется прядью сальника или куском

мышцы и фиксируется швами. Эта методика

применяется при ранениях печени,

селезенки, почек, мозга и др.

Хороший

эффект получают при капельном переливании

гемостатических доз (100-200 мл) консервированной

крови, а также нативной плазмы.

С целью

гемостаза применяют лечебные сыворотки,

повышающие свертывание крови (40-50 мл

подкожно), витамин К (викасол), витамин

Р (рутин) и витамин С.

Эффективно

действует при кровотечениях внутривенное

введение фибриногена. Он выпускается

во флаконах по 500 мл. Содержимое флакона

растворяют ex tempore апирогенной

дистиллированной водой.

По показаниям

внутривенно вводится капельно 5%-й

раствор аминокапроновой кислоты 100 мл.

Через 4 ч переливание можно повторить.

Для остановки

паренхиматозного кровотечения местно

в ране применяется тромбин. Он способствует

быстрому. Образованию тромба. Тромбином

пропитывают фибриновую губку и накладывают

на кровоточащую поверхность.

Фибринная

пена из фибриногена и тромбина также,

с целью гемостаза, наносится на

кровоточащую поверхность. С этой же

целью применяются фибринная губка,

гемостатическая губка, фибринный порошок

и др.

Биологический

антисептический тампон (БАТ) применяется

для остановки кровотечения из

геморроидальных узлов в виде биологических

антисептических свечей. Они, как и БАТ,

содержат антисептические средства. Их

можно принимать при желудочных

кровотечениях, при кровотечениях из

легких и т. д.

Наряду с

остановкой кровотечения, ведут борьбу

с острой анемией. С этой целью широко

применяется переливание крови и

кровезаменителей. При хронической

анемии (геморрое, язве желудка и др.)

тоже переливают и активируют систему

кроветворения путем улучшения питания

и применением препаратов железа.

Опасности и исходы кровотечений. Артериальные и артериовенозные аневризмы.

Опасности

и исходы кровотечения

Основной

опасностью является развитие гиповолемии

и ишемии головного мозга, что может

привести к гибели больного от нарушения

функции жизненно важных органов.

Понижение

систолического давления ниже 80 мм. РТ.

Ст. или понижение уровня гемоглобина

на треть от исходной величины, при острых

кровопотерях опасно для жизни, так как

компенсаторные процессы не успевают

развиться, которые предупреждают ишемию

мозга.

При медленной, в течение

нескольких недель или месяцев, кровопотери

организм приспосабливается к хронической

анемии и может существовать длительное

время с очень низким уровнем

гемоглобина.

При внутреннем

кровотечении изливающаяся кровь может

сдавить жизненно важные органы: мозг,

сердце, легкое и нарушить его

функцию.

Внутритканевые кровоизлияния,

сдавливая сосуды, питающие ткани иногда

приводят к омертвлению конечности.

Кровь,

излившаяся в полости и в ткани является

хорошей питательной средой для

микроорганизмов, поэтому при таких

кровоизлияниях всегда существует

опасность нагноения (гнойный

артрит)

Эффективность механизма

приспособления к кровопотерям во многом

определяет состояние ССС, поэтому у

больных пожилого возраста прогноз хуже,

так как их ССС не имеет достаточных

функциональных резервов. То же самое

происходит и у ослабленных людей.

Плохо

переносят кровопотерю дети раннего

возраста, так как у них еще не успели

сформироваться механизмы адаптации.

Большую

роль в исходе кровотечения играют

биохимические свойства крови, в частности

состояние свертывающей системы крови.

При

нормальной свёртываемости крови, даже

при обширных ранениях кровотечение

может остановиться самостоятельно. При

резком свертывании крови и образовании

тромбов в поврежденных сосудах.

У

больных с нарушением свертываемости

крови (например, у лиц, страдающих

гемофилией) даже небольшое кровотечение

может привести к острой анемии и смерти

пострадавшего.

Артериовенозная

аневризма (или мальформация) представляет

собой врожденную аномалию развития

мозговых сосудов, при которой происходит

непосредственный сброс артериальной

крови в венозную систему, минуя капиллярное

русло, через артериовенозный шунт в

виде клубка тонкостенных сосудов с

несколькими расширенными дренирующими

венами. Клиническая картина артериовенозной

мальформации также делится на два

периода: догеморрагичесий и геморрагический.

Первый характеризуется наличием картины

объемного образования либо наличием

эпилептиформных припадков, вследствие

«обкрадывания» мозга при сбросе

крови в венозную систему. Во втором

периоде типична картина субарахноидального

кровоизлияния, которое обычно протекает

несколько мягче, чем кровоизлияние при

разрыве артериальной аневризмы.

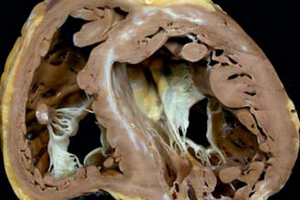

Артериальные

аневризмы головного мозга – одна из

частых причин внутричерепных кровоизлияний.

Аневризма представляет собой отграниченное

или диффузное выпячивание стенки

артериального сосуда. Чаще всего

встречаются так называемые мешотчатые

аневризмы, имеющие вид небольшого

тонкостенного мешка, в котором различают

дно, тело и шейку (причем в области дна

и тела в стенке, как правило, отсутствует

мышечный слой). Реже встречаются

фузиформные (веретенообразные) аневризмы,

S-образные. Большинство аневризм

расположено в артериях основания мозга,

преимущественно в сосудах виллизиева

круга, типична их локализация в местах

деления и анастомозирования сосудов.

Главным этиологическим фактором является

врожденная аномалия закладки мозговых

сосудов. 4–5 % аневризм развиваются в

связи с попаданием в артерии мозга

инфицированных эмболов – микотические

аневризмы. В происхождении крупных

сферических и S-образных аневризм

несомненна роль атеросклероза.

Прогноз при

аневризмах не очень благоприятный,

около 30 % больных умирают после первого

кровоизлияния, на второй неделе болезни

резко повышается риск повторной

геморрагии. Каждое последующее

кровоизлияние протекает тяжелее

предыдущего, редко кто из больных

переживает 4–5 кровоизлияний.

Соседние файлы в предмете Общая хирургия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

- Что такое Артериальные аневризмы

- Что провоцирует Артериальные аневризмы

- Патогенез (что происходит?) во время Артериальных аневризмов

- Симптомы Артериальных аневризмов

- Диагностика Артериальных аневризмов

- Лечение Артериальных аневризмов

- К каким докторам следует обращаться если у Вас Артериальные аневризмы

Что такое Артериальные аневризмы

Аневризмы артерий головного мозга представляют локальные выпячивания сосудистой стенки, часто имеющие вид небольшого мешочка, в связи с чем их называют мешотчатыми аневризмами. В них различают сравнительно узкую начальную часть – шейку, а также тело и дно. Наиболее типичная локализация аневризм – мозговая часть внутренней сонной артерии в месте отхождения от нее задней соединительной или глазной артерии; передние мозговые артерии на уровне расположения передней соединительной артерии; область бифуркации средней мозговой артерии; базилярная артерия в месте деления ее на задние мозговые. В 20 % случаев аневризмы бывают множественными. Большинство аневризм сравнительно небольшой величины – около 1 см. Редко они достигают больших размеров (2–3 см в диаметре и больше). Аневризмы, диаметр которых превышает 2,5 см, называют гигантскими. Изредка могут встречаться так называемые фузиформные (веретенообразные аневризмы), представляющие диффузное расширение значительного по протяженности сегмента артерии.

Что провоцирует Артериальные аневризмы

Артериовенозные аневризмы могут локализоваться в различных областях головного и спинного мозга, но чаще встречаются в центральных отделах полушарий мозга. Размеры их колеблются от нескольких миллиметров до гигантских, когда аневризма занимает почти все полушарие мозга. Артериовенозные аневризмы проявляются головными болями, эпилептическими припадками, редко — инфарктом мозга (развитие локальной ишемии мозга по механизму обкрадывания или вследствие сдавления аневризмой артерии мозга. Разрыв аневризмы чаще проявляется клиникой кровоизлияния в мозг. Артериовенозная аневризма может быть выявлена при рентгеновской КТ, магнитно-резонансной томографии-ангиографии, рентгеноконтрастной ангиографии.

Патогенез (что происходит?) во время Артериальных аневризмов

В основе возникновения аневризм лежит врожденная неполноценность стенки артерии. По мере развития возрастных изменений в стенке аневризмы возникают дистрофические процессы. Она начинает истончаться, аневризма увеличивается в размере. Результатом этих изменений может явиться разрыв аневризмы с развитием опасного для жизни больного интракраниального кровоизлияния.

Симптомы Артериальных аневризмов

Основные клинические проявления артериальных аневризм обусловлены их разрывом и развитием так называемого спонтанного субарахноидального кровоизлияния. Разрывы артериальных аневризм происходят приблизительно у одного из 10 000 человек. Гигантские аневризмы до их разрыва могут проявляться клиническими признаками опухоли базальных отделов мозга. Постепенно увеличиваясь, гигантские аневризмы вызывают компрессию черепных нервов, диэнцефальных и стволовых отделов мозга. Они часто тромбируются.

Большинство аневризм артерий располагается в цистернах на основании головного мозга. При их разрыве возникает субарахноидальное кровоизлияние. Если аневризма внедряется в мозговое вещество, она может стать причиной внутримозгового кровоизлияния с распространением крови в его глубинные отделы, включая желудочки мозга.

Важной особенностью кровоизлияний из артериальных аневризм является их рецидивирующий характер. В связи со спазмом сосудов, формированием сгустков в субарахноидальном пространстве и тромбов в полости аневризмы кровоизлияние из нее прекращается, но оно может возобновиться спустя несколько дней. Наиболее часты повторные кровоизлияния на 2–4-й неделе после разрыва аневризмы. Частым осложнением разрыва артериальных аневризм является стойко е сужение базальных артерий мозга – артериальный спазм, который обусловлен влиянием на стенку артерии продуктов распада форменных элементов крови. Он развивается спустя несколько дней после разрыва аневризмы и сохраняется в течение 2–3 нед. Следствием спазма мозговых сосудов может быть тяжелое ишемическое поражение мозга (инфаркт мозга). Прогноз при разрыве артериальных аневризм неблагоприятный. От первичного кровоизлияния погибают около 30 % больных, еще выше летальность при повторных кровоизлияниях. В общей сложности погибают около 60 % больных, а из выживших многие становятся инвалидами.

Разрыв артериальной аневризмы происходит чаще у людей зрелого трудоспособного возраста, как правило, внезапно, без четких предвестников, на фоне эмоционального, физического напряжения или без какой-либо определенной причины. Неожиданно возникают резкая го ловная боль, рвота, потеря сознания, которая в тяжелых случаях может перейти в длительное коматозное состояние. По возвращении сознания больные жалуются на резчайшую головную боль, светобоязнь. При исследовании выявляются выраженные симптомы раздражения оболочек мозга. Нередкоопределяются признаки очагового поражения мозга.

Характерными для разрыва артериальных аневризм являются симптомы поражения черепных нервов. Чаще всего возникает поражение глазодвигательного нерва. Это патогномоничный симптом для аневризм задней стенки внутренней сонной артерии в месте отхождения задней со едини тельной артерии . Аневризмы этой ло кализации располагаются в непосредственной близости от глазодвигательного нерва. Появление симптомов его поражения в сочетании с локальной болью во фронтоорбитальной области иногда может предшествовать развернутому симптомокомплексу кровоизлияния из аневризмы внутренней сонной артерии. Сравнительно часто наблюдается поражение зрительных нервов и зрительного перекреста, в основном при аневризмах внутренней сонной артерии в месте отхождения глазной артерии и аневризмах передней мозговой и передней соединительной артерий. Другие черепные нервы поражаются реже. При массивных кровоизлияниях могут быстро возникнуть нарушения сердечно-сосудистой деятельности и дыхания.

В той части внутренней сонной артерии, которая проходит через пещеристый синус, нередко располагаются гигантские аневризмы. Они проявляются нарастающими по своей интенсивности болями, чаще в супраорбитальной области, снижением чувствительности на лице, поражением глазодвигательных нервов (синдром сдавления III, IV, V, VI пар черепных нервов), проходящих в пещеристом синусе. Гигантские аневризмы могут возникать также в области бифуркации сонной артерии и в вертебробазилярной системе.

Диагностика Артериальных аневризмов

Разрыв артериальной аневризмы с большой долей вероятности можно заподозрить у больных с внезапно развившимся так называемым спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием. Наиболее характерными симптомами спонтанного субарахноидального кровоизлияния являются внезапное начало, резкая головная боль, рвота, разной длительности утрата сознания, симптомы раздражения оболочек (ригидность шейных мышц, симптом Кернига и др.). Решающим является обнаружение крови в цереброспинальной жидкости. Окончательный диагноз может быть поставлен лишь с помощью церебральной ангиографии. При предположении о разрыве артериальной аневризмы необходимо обследовать все сосудистые бассейны мозга, поскольку в 20 % случаев аневризмы могут быть множественными, и с той же частотой они могут располагаться в вертебробазилярной системе. Ангиография позволяет также выявить артериальный спазм, его степень и распространенность, состояние коллатерального кровообращения. С помощью компьютерной томографии можно обнаружить только крупные аневризмы, этот метод важен прежде всего для выявления вызванных разрывом аневризмы гематом и обусловленных последующим спазмом сосуда очагов ишемии мозга.

Лечение Артериальных аневризмов

Чтобы снизить риск повторныхкровотечений при кровоизлиянии вследствие разрыва аневризмы, показан постельный режим, контроль за уровнем артериального давления, которое целесообразно поддерживать на уровне 120–150 мм рт.ст. (снижение давления ниже этого уровня опасно, особенно при наличии выраженного артериального спазма). Показаны противоболевые и седативные препараты: бета-адреноблокаторы, антагонисты ионов кальция (нимодипин). После хирургического «выключения» аневризмы применяются препараты, улучшающие мо зговое кровообращение, расширяющие сосуды, улучшающие реологические свойства крови и др.

Следует, однако, отметить, что терапевтическими мерами, как правило, не удается предупредить повторные кровотечения из аневризмы. Единственным радикальным методом лечения является операция, цель которой – «выключить» аневризму из кровообращения. Если в результате разрыва аневризмы произошло кровоизлияние в мозг с формированием гематомы, показано также ее хирургическое удаление.

Хирургическое лечение. Основным методом лечения арте-риальных аневризм является прямое интракраниальное вмешательство с обнажением пораженного сосуда и «выключением» аневризмы из кровообращения. В последнее время для «выключения» некоторых аневризм с успехом применяется эндовазальный метод.

Показания и время операции. Опыт последних лет показал, что наиболее оправданы операции в первые сутки после разрыва аневризмы, если позволяет состояние больного. Смысл ранних операций заключается в профилактике повторных кровоизлияний. Кроме того, при подходе к аневризме удается в той или иной степени удалить кровь из базальных субарахноидальных пространств и этим самым уменьшить риск развития стойкого артериального спазма.

Операции в позднем периоде производят в более сложных условиях (интракраниальное давление в этот период уже, как правило, повышено, мозг отечен, легко раним, что крайне затрудняет подход к аневризме). Если операцию невозможно выполнить в первые дни после разрыва аневризмы, она может быть выполнена спустя 10–14 дней.

Определяющим для решения вопроса о возможности проведения операции является состояние больного. При крайней тяжести состояния больного операция опасна и от нее целесообразно воздержаться до улучшения состояния больного.

Анестезия. При разорвавшихся артериальных аневризмах операции проводят с использованием приемов, которые позволяют уменьшить объем мозга и облегчают доступ к его глубинным базальным отделам (люмбальная или вентрикулярная пункция, гипервентиляция); защищают мозг от гипоксии (барбитураты) и позволяют при необходимости кратковременно снижать артериальное давление (нитроглицерин, натрия нитропруссид). В наиболее ответственный момент (выделение и «выключение» аневризмы) с целью предупреждения разрыва аневризмы артериальное давление приходится иногда снижать до 50 мм рт.ст. и более.

Особенности хирургической техники. Операции при артериальных аневризмах обоснованно относят к одному из наиболее сложных и ответственных нейрохирургических вмешательств. Одно из непременных условий их наименее травматичного «выключения» – применение микрохирургической техники. Следующая особенность состоит в том, что необходимо применять доступы, позволяющие подойти к аневризме с минимальной тракцией мозга. Наиболее распространен лобно-височный (птериональный) доступ с резекцией чешуи и гребня крыльев клиновидной кости. Сложные базальные доступы применяются при аневризмах вертебробазилярной системы.

По дход к аневризме должен производиться с максимальной осто рожностью, чтобы не вызвать преждевременного ее разрыва. С этой же целью снижают артериальное давление или временно накладывают на приводящие артерии аневризмы съемные клипсы. Для «выключения» аневризм используют специальные миниатюрные зажимы-клипсы, которые стараются наложить на самое основание аневризмы – ее шейку. Используются клипсы различной конструкции и конфигурации; в основном применяются пружинные клипсы, положение которых в случае необходимости может быть легко изменено.

Иногда для выключения аневризмы приходится использовать несколько клипсов. При аневризмах больших размеров, полость которых часто заполнена плотными тромбами, наложить клипсу удается только после вскрытия аневризмы и удаления тромбов. В отдельных случаях приходится «выключать» аневризму вместе с артерией. Это возможно лишь при хорошем коллатеральном кровообращении (из бассейнов других артерий). При невозможности «выключить» аневризму из кровообращения производится укрепление ее стенки. Эффективным может быть окутывание аневризмы кусочком хирургической марли. Через несколько дней формируется мощный соединительнотканный каркас, способный предотвратить повторные кровоизлияния из аневризмы. С этой же целью могут использоваться быстро твердеющие пластические вещества, которые наносятся на поверхность аневризмы.

Эндоваскулярное «выключение» артериальных аневризм. Для внутренней окклюзии аневризм применяются специальные катетеры со сбрасывающимися баллончиками различной конструкции. Заполняется баллончик полимерным материалом, и при достижении определенной величины он автоматически отделяется от катетера. Эти операции делаются под телевизионным контролем. Возможны разные варианты: баллончик (несколько баллончиков) вводится в полость аневризмы, окклюзирует только ее шейку; аневризма «выключается» вместе с артерией (производится проксимальная окклюзия приводящей артерии). Тромбирование аневризмы может быть вызвано с помощью тонкой платиновой проволоки, введенной через катетер в полость аневризмы. Тонкая проволока легко сгибается, образуя кольца, что позволяет туго тампонировать полость аневризмы. Проволока вызывает активный процесс тромбирования, вследствие чего наступает облитерация аневризмы.

Удаление гематом. Интракраниальные гематомы, возникшие вследствие разрыва аневризмы, удаляют во время основной операции – клипирования аневризмы. В отдельных случаях, если тяжесть состояния в основном обусловлена гематомой, операция может ограничиться лишь ее удалением.

Исходы. При хирургическом лечении артериальных аневризм исходы во многом зависят от предоперационного состояния больных. При удовлетворительном общем состоянии больных до операции летальность составляет менее 5 %.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Артериальные аневризмы

Невролог

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Акции и специальные предложения

Медицинские новости

14.11.2019

Специалисты сходятся во мнении, что необходимо привлечение внимания общественности к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из них являются редкими, прогрессирующими и трудно диагностируемыми. К таким относится, например, транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия

14.10.2019

12, 13 и 14 октября, в России проходит масштабная социальная акция по бесплатной проверке свертываемости крови – «День МНО». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с тромбозами.

Медицинские статьи

Офтальмология является одной из наиболее динамично развивающихся областей медицины. Ежегодно появляются технологии и процедуры, позволяющие получать результат, который еще 5–10 лет назад казался недостижимым. К примеру, в начале XXI века лечение возрастной дальнозоркости было невозможно. Максимум, на что мог рассчитывать пожилой пациент, — это на…

Почти 5% всех злокачественных опухолей составляют саркомы. Они отличаются высокой агрессивностью, быстрым распространением гематогенным путем и склонностью к рецидивам после лечения. Некоторые саркомы развиваются годами, ничем себя не проявляя…

Вирусы не только витают в воздухе, но и могут попадать на поручни, сидения и другие поверхности, при этом сохраняя свою активность. Поэтому в поездках или общественных местах желательно не только исключить общение с окружающими людьми, но и избегать…

Вернуть хорошее зрение и навсегда распрощаться с очками и контактными линзами – мечта многих людей. Сейчас её можно сделать реальностью быстро и безопасно. Новые возможности лазерной коррекции зрения открывает полностью бесконтактная методика Фемто-ЛАСИК.

Источник