Наиболее частые причины кровотечений из верхних отделов

Желудочно-кишечное кровотечение – это истечение крови из эрозированных или поврежденных патологическим процессом кровеносных сосудов в просвет пищеварительных органов. В зависимости от степени кровопотери и локализации источника ровотечения может возникать рвота цвета «кофейной гущи», дегтеобразный стул (мелена), слабость, тахикардия, головокружение, бледность, холодный пот, обморочные состояния. Источник устанавливается с учетом данных ФГДС, энтероскопии, колоноскопии, ректороманоскопии, диагностической лапаротомии. Остановка кровотечения может производиться консервативным или хирургическим путем.

Общие сведения

Желудочно-кишечное кровотечение служит наиболее частым осложнением широкого круга острых или хронических заболеваний органов пищеварения, представляющим потенциальную опасность для жизни пациента. Источником кровотечения может являться любой отдел ЖКТ – пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. По частоте встречаемости в абдоминальной хирургии желудочно-кишечное кровотечение стоит на пятом месте после острого аппендицита, холецистита, панкреатита и ущемленной грыжи.

Желудочно-кишечное кровотечение

Причины

На сегодняшний день описано более ста заболеваний, которые могут сопровождаться желудочно-кишечным кровотечением. Все геморрагии условно можно разделить на 4 группы: кровотечения при поражении ЖКТ, портальной гипертензии, повреждениях сосудов и заболеваниях крови.

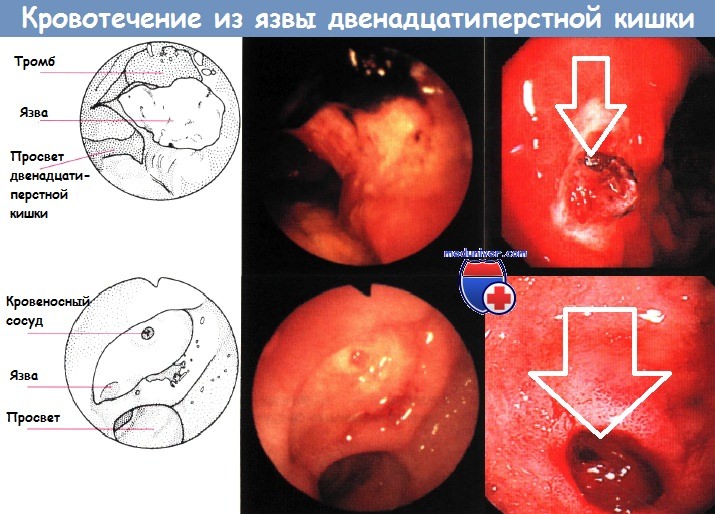

Кровотечения, возникающие при поражениях ЖКТ, могут быть обусловлены язвенной болезнью желудка или язвенной болезнью 12п. кишки, эзофагитом, новообразованиями, дивертикулами, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, геморроем, анальной трещиной, гельминтозами, травмами, инородными телами и т. д. Кровотечения на фоне портальной гипертензии, как правило, возникают при хронических гепатитах и циррозах печени, тромбозе печеночных вен или системы воротной вены, констриктивном перикардите, сдавливании воротной вены опухолями или рубцами.

Кровотечения, развивающиеся в результате повреждения сосудов, этиологически и патогенетически могут быть связаны с варикозным расширением вен пищевода и желудка, узелковым периартериитом, системной красной волчанкой, склеродермией, ревматизмом, септическим эндокардитом, авитаминозом С, атеросклерозом, болезнью Рандю-Ослера, тромбозом мезентериальных сосудов и др.

Кровотечения нередко возникают при заболеваниях системы крови: гемофилии, острых и хронических лейкозах, геморрагических диатезах, авитаминозе К, гипопротромбинемии и пр. Факторами, непосредственно провоцирующими патологию, могут являться прием аспирина, НПВС, кортикостероидов, алкогольная интоксикация, рвота, контакт с химикатами, физическое напряжение, стресс и др.

Патогенез

Механизм возникновения желудочно-кишечного кровотечения может быть обусловлен нарушением целостности сосудов (при их эрозии, разрыве стенок, склеротических изменениях, эмболии, тромбозе, разрыве аневризм или варикозных узлов, повышенной проницаемости и хрупкости капилляров) либо изменениями в системе гемостаза (при тромбоцитопатии и тромбоцитопении, нарушениях системы свертывания крови). Нередко в механизм развития кровотечения вовлекается как сосудистый, так и гемостазиологический компонент.

Классификация

В зависимости от отдела пищеварительного тракта, являющегося источником геморрагии, различают кровотечения из верхних отделов (пищеводные, желудочные, дуоденальные) и нижних отделов ЖКТ (тонкокишечные, толстокишечные, геморроидальные). Истечение крови из верхних отделов пищеварительного тракта составляет 80-90%, из нижних — 10-20% случаев. В соответствии с этиопатогенетическим механизмом выделяют язвенные и неязвенные желудочно-кишечные геморрагии.

По длительности различают острые и хронические кровотечения; по выраженности клинических признаков – явные и скрытые; по количеству эпизодов – однократные и рецидивирующие. По тяжести кровопотери существует три степени кровотечений. Легкая степень характеризуется ЧСС – 80 в мин., систолическим АД – не ниже 110 мм рт. ст., удовлетворительным состоянием, сохранностью сознания, легким головокружением, нормальным диурезом. Показатели крови: Er — выше 3,5х1012/л, Hb – выше 100 г/л, Ht – более 30%; дефицит ОЦК – не более 20%.

При кровотечении средней тяжести ЧСС составляет 100 уд в мин., систолическое давление – от 110 до 100 мм рт. ст., сознание сохранено, кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, диурез умеренно снижен. В крови определяется снижение количества Er до 2,5х1012/л, Hb – до 100-80 г/л, Ht – до 30-25%. Дефицит ОЦК равен 20-30%. О тяжелой степени следует думать при ЧСС более 100 уд. в мин. слабого наполнения и напряжения, систолическом АД менее 100 мм рт. ст., заторможенности пациента, адинамии, резкой бледности, олигурии или анурии. Количество эритроцитов в крови менее 2,5х1012/л, уровень Hb – ниже 80 г/л, Ht – менее 25% при дефиците ОЦК от 30% и выше. Кровотечение с массивной кровопотерей называют профузным.

Симптомы

Клиника желудочно-кишечного кровотечения манифестирует с симптомов кровопотери, зависящих от интенсивности геморрагии. Состояние сопровождается слабостью, головокружением, бедностью кожи, потливостью, шумом в ушах, тахикардией, артериальной гипотонией, спутанностью сознания, иногда – обмороками. При поражении верхних отделов ЖКТ появляется кровавая рвота (гематомезис), имеющая вид «кофейной гущи», что объясняется контактом крови с соляной кислотой. При профузном желудочно-кишечном кровотечении рвотные массы имеют алый или темно-красный цвет.

Другим характерным признаком острых геморрагий из ЖКТ служит дегтеобразный стул (мелена). Наличие в испражнениях сгустков или прожилок алой крови свидетельствует о кровотечении из ободочной, прямой кишки или анального канала. Симптомы геморрагии сочетаются с признаками основного заболевания. При этом могут отмечаться боли в различных отделах ЖКТ, асцит, симптомы интоксикации, тошнота, дисфагия, отрыжка и т. д. Скрытое кровотечение может быть выявлено только на основании лабораторных признаков — анемии и положительной реакции кала на скрытую кровь.

Диагностика

Обследование пациента осуществляется абдоминальным хирургом, начинается с тщательного выяснения анамнеза, оценки характера рвотных масс и испражнений, проведения пальцевого ректального исследования. Обращают внимание на окраску кожных покровов: наличие на коже телеангиэктазий, петехий и гематом может свидетельствовать о геморрагическом диатезе; желтушность кожи — о неблагополучии в гепатобилиарной системе или варикозном расширении вен пищевода. Пальпация живота проводится осторожно, во избежание усиления желудочно-кишечного кровотечения.

Из лабораторных показателей проводится подсчет эритроцитов, гемоглобина, гематокритного числа, тромбоцитов; исследование коагулограммы, определение уровня креатинина, мочевины, печеночных проб. В зависимости от подозреваемого источника геморрагии в диагностике могут применяться различные рентгенологические методы: рентгенография пищевода, рентгенография желудка, ирригоскопия, ангиография мезентериальных сосудов, целиакография. Наиболее быстрым и точным методом обследования ЖКТ является эндоскопия (эзофагоскопия, гастроскопия, колоноскопия), позволяющая обнаружить даже поверхностные дефекты слизистой и непосредственный источник желудочно-кишечного кровотечения.

Для подтверждения кровотечения и выявления его точной локализации используются радиоизотопные исследования (сцинтиграфия ЖКТ с мечеными эритроцитами, динамическая сцинтиграфия пищевода и желудка, статическая сцинтиграфия кишечника и др.), МСКТ органов брюшной полости. Патологию необходимо дифференцировать от легочных и носоглоточных кровотечений, для чего используют рентгенологическое и эндоскопическое обследование бронхов и носоглотки.

Лечение желудочно-кишечных кровотечений

Пациенты подлежат немедленной госпитализации в хирургическое отделение. После уточнения локализации, причин и интенсивности кровотечения определяется лечебная тактика. При массивной кровопотере проводится гемотрансфузионная, инфузионная и гемостатическая терапия. Консервативная тактика является обоснованной в случае геморрагии, развившейся на почве нарушения гемостаза; наличия тяжелых интеркуррентных заболеваний (сердечной недостаточности, пороков сердца и др.), неоперабельных раковых процессов, тяжелого лейкоза.

При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода может проводиться его эндоскопическая остановка путем лигирования или склерозирования измененных сосудов. По показаниям прибегают к эндоскопической остановке гастродуоденального кровотечения, колоноскопии с электрокоагуляцией или обкалыванием кровоточащих сосудов. В ряде случаев требуется хирургическая остановка желудочно-кишечного кровотечения.

Так, при язве желудка производится прошивание кровоточащего дефекта или экономная резекция желудка. При язве 12-перстной кишки, осложненной кровотечением, прошивание язвы дополняют стволовой ваготомией и пилоропластикой либо антрумэктомией. Если кровотечение вызвано неспецифическим язвенным колитом, производят субтотальную резекцию толстой кишки с наложением илео- и сигмостомы.

Прогноз и профилактика

Прогноз при желудочно-кишечных кровотечениях зависит от причин, степени кровопотери и общесоматического фона (возраста пациента, сопутствующих заболеваний). Риск неблагоприятного исхода всегда крайне высок. Профилактика заключается в предупреждении и своевременном лечении заболеваний, которые могут стать причиной геморрагии.

Источник

Советы при кровотечении из верхних отделов ЖКТ

1. Что понимают под кровотечением из верхних отделов ЖКТ?

Кровотечение из участка пищеварительного тракта, находящегося проксимальнее связки Трейтца (граница между двенадцатиперстной и тощей кишками).

2. Назовите наиболее частые причины кровотечения из верхних отделов ЖКТ.

В порядке убывания частоты: язва двенадцатиперстной кишки, варикозно расширенные вены пищевода, гастрит, доброкачественная язва желудка, эзофагит и разрыв Мэллори-Вейсса (Mallory-Weiss). Все другие причины ответственны менее чем за 5% случаев.

3. Какова общая смертность при кровотечении из верхних отделов ЖКТ?

Около 10%. Смертность выше при наличии сопутствующих заболеваний (сердца, легких, печени или почек), а также в пожилом возрасте (> 60) или если больному требуется переливание большого количества крови (> 5 доз крови). У больных с рецидивом кровотечения во время пребывания в больнице смертность составляет 30%.

4. Как наиболее часто проявляется кровотечение из верхних отделов ЖКТ?

Приблизительно в 80% кровотечение проявляется меленой (черный дегтеобразпый стул) или примесью неизмененной крови в испражнениях. Рвота неизмененной кровью или “кофейной гущей” позволяет установить диагноз кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Скрытое кровотечение можно обнаружить только с помощью исследования кала на скрытую кровь.

5. Насколько обильным должно быть кровотечение в ЖКТ, чтобы вызвать мелену?

Достаточно 50 мл. С помощью теста с гваяколовой смолой или «Hematest» можно выявить скрытое кровопотерю всего в 10 мл крови.

6. Мужчина 45 лет доставлен в отделение неотложной помощи с массивной рвотой кровью, тахикардией и гипотензией. Ваши первые шаги?

Острое желудочно-кишечное кровотечение требует быстрых и систематических действий. Как у всех тяжелых больных, следует оцепить АВС (проходимость дыхательных путей, дыхание, гемодинамику). Установите две системы с большим диаметром для в/в инфузии и введите 1 л Рингер-лактата пока вы осматриваете больного. Установите назогасгральный зонд и катетер Фолея; промойте желудок физиологическим раствором.

Лабораторные исследования включают определение группы крови и перекрестной совместимости, а также тесты функции печени.

7. После ваших действий гемодинамика данного больного стабилизировалась. Какие сведения из анамнеза помогут установить причину кровотечения?

• Были ли ранее симптомы пептической язвы или принимал ли НПВП — кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки или желудка

• Сведения о желудочно-пищеводном рефлюксе — эзофагит

• Употребление алкоголя в больших количествах — гастрит или кровотечение из варикозных вен

• Перед кровотечением была рвота — разрыв Мэллори-Вейсса

• Потеря веса — злокачественная опухоль верхнего отдела ЖКТ

8. Какие находки объективного осмотра позволяют определить источник кровотечения?

Как правило, объективный осмотр не помогает установить источник кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Признаки заболевания печени (желтуха, «голова медузы», асцит, мышечная слабость) позволяют заподозрить, что источником являются варикозно расширенные вены.

9. Если известно, что у больного есть варикозно расширенные вены пищевода, как часто именно они являются источником кровотечения при поступлении?

В 50%.

10. Можно ли исключить кровотечение из верхних отделов ЖКТ, если в промывных водах (получены по назогастральному зонду) нет примеси желчи или крови?

Нет. Хотя характер промывных вод из желудка часто помогает установить источник кровотечения, нужно помнить, что вероятность ложноотрицателыюго результата достигает 20%.

11. Какие исследования можно выполнить для установки источника кровотечения?

Первым и лучшим методом является ЭГДС. При рентгенологическом исследовании с барием можно пропустить источник значительного кровотечения из верхних отделов ЖКТ, например, при эрозивном гастрите; к тому же контраст создает помехи для других, более точных методов, особенно артериографии. МРТ при остром кровотечении из верхних отделов ЖКТ имеет ограниченную ценность.

12. Какова чувствительность ЭГДС?

ЭГДС позволяет установить источник кровотечения из верхних отделов ЖКТ почти в 95% случаев. Ее преимуществом является возможность непосредственно увидеть источник кровопотери, выполнить биопсию очага и лечебные действия.

13. Насколько сильным должно быть кровотечение, чтобы увидеть «фонтан» при артериографии?

От 2 до 5 мл в минуту. Хотя ангиография является наиболее инвазивной из всех названных методов, она может принести пользу у некоторых больных с активным кровотечением. Кроме того, катетер можно оставить в сосуде и использовать для введения вазопрессина или эмболизации.

14. Как можно остановить кровотечение из варикозно расширенных вен?

Эндоскопически, путем склеротерапии или перевязки эластическим кольцом. Опытным специалистам удается остановить кровотечение с помощью зонда Сенгстейкена-Блэкмора (Sengstaken-Blakemore) (зонд с двумя баллонами позволяет напрямую сдавить варикозно расширенные вены и желудка, и пищевода) в 90% случаев. Также можно остановить кровотечение путем внутривенного введения вазопрессина или октреотида, однако при тяжелом заболевании печени эти методы менее успешны.

15. Перечислите показания к операции при кровотечении из верхних отделов ЖКТ.

В конечном итоге операция требуется примерно 10% больных. К показаниям относят:

• продолжающуюся гипотензию или шок

• рецидив кровотечения, несмотря на интенсивную лекарственную терапию

• высокий риск у больных с тяжелым сопутствующим заболеванием

• необходимость массивного переливания крови (переливание более % от объема крови больного за 24 часа)

16. В чем заключается операция у нестабильных больных с неустановленным источником кровотечения из верхних отделов ЖКТ, не отвечающих на интенсивную терапию?

Начните с обширной гастродуодеиотомии (центр разреза находится па привратнике). Если при этом источник не обнаружен, выполните проксимальную гастротомию.

17. У больного, поступившего по поводу рвоты с примесью крови, ранее была операция по поводу аневризмы брюшной аорты. О какой редкой причине кровотечения из верхних отделов ЖКТ можно думать?

Об аортодуоденальном свище. Любого больного с кровотечением из ЖКТ, перенесшего операцию на аорте, следует интенсивно обследовать на предмет аортокишечного свища. Методом выбора является эндоскопическое исследование.

18. В чем особенность кровотечения при язве Дьелафуа (Dieulafoy)?

Еще одной редкой причиной кровотечения из верхних отделов ЖКТ является язва Дьелафуа, при которой кровотечение происходит из эрозированпых артерий подслизистого слоя (вследствие патологии их развития), обычно па расстоянии 2-5 см от желудочно-пищеводного перехода. Заболевание протекает безболезненно, обычно проявляется массивной рвотой кровью.

19. У больного, получавшего консервативное лечение по поводу травматического разрыва печени, отмечается безболезненная рвота кровью. В чем проблема? Как лечить?

Гемобилия, также редкая причина кровотечения из верхних отделов ЖКТ, обычно происходит после травмы или резекции печени. Лечение заключается в ангиографии и эмболизации.

20. Назовите другие редкие причины кровотечения из верхних отделов ЖКТ.

Арбузный желудок, гастропатия при портальной гипертензии, другие сосудистые аномалии, новообразование верхнего отдела ЖКТ, дивертикул двенадцатиперстной кишки и панкреатит (вследствие эрозии селезеночной артерии или левосторонней портальной гипертензии с тромбозом селезеночной вены).

— Также рекомендуем «Советы при кровотечении из нижних отделов ЖКТ»

Оглавление темы «Советы при хирургических болезнях кишечника.»:

- Советы при механической тонкокишечной непроходимости

- Советы при ишемии кишечника (нарушении кровоснабжения, мезентериальном тромбозе)

- Советы при дивертикулах кишки (дивертикулезе, дивертикулите)

- Советы при острой толстокишечной непроходимости

- Советы при болезни Крона и НЯК

- Советы при кровотечении из верхних отделов ЖКТ

- Советы при кровотечении из нижних отделов ЖКТ

- Советы при полипе толстой кишки

- Советы при раке толстой кишки

- Советы при парапроктите и свище прямой кишки

Источник

Кровотечение – это излитие крови во внешнюю среду, естественные полости тела, органы и ткани. Клиническая значимость патологии зависит от величины и скорости кровопотери. Симптомы – слабость, головокружение, бледность, тахикардия, снижение АД, обмороки. Выявление наружного кровотечения не представляет затруднений, поскольку источник виден невооруженным глазом. Для диагностики внутреннего кровотечения в зависимости от локализации могут использоваться различные инструментальные методики: пункция, лапароскопия, рентгеноконтрастное исследование, эндоскопия и т. д. Лечение, как правило, оперативное.

Общие сведения

Кровотечение – патологическое состояние, при котором кровь из сосудов изливается во внешнюю среду либо во внутренние органы, ткани и естественные полости тела. Является состоянием, при котором необходима неотложная медицинская помощь. Потеря значительного объема крови, особенно в течение короткого времени, представляет непосредственную угрозу жизни больного и может стать причиной летального исхода. Лечением кровотечений в зависимости от причины их возникновения могут заниматься травматологи-ортопеды, абдоминальные хирурги, грудные хирурги, нейрохирурги, урологи, гематологи и некоторые другие специалисты.

Кровотечение

Классификация

С учетом места, в которое изливается кровь, выделяют следующие виды кровотечений:

- Наружное кровотечение – во внешнюю среду. Есть видимый источник в виде раны, открытого перелома либо размозженных мягких тканей.

- Внутреннее кровотечение – в одну из естественных полостей тела, сообщающуюся с внешней средой: мочевой пузырь, легкое, желудок, кишечник.

- Скрытое кровотечение – в ткани или полости тела, не сообщающиеся с внешней средой: в межфасциальное пространство, желудочки мозга, полость сустава, брюшную, перикардиальную или плевральную полости.

Как правило, в клинической практике скрытые кровотечения тоже называют внутренними, однако с учетом особенностей патогенеза, симптомов, диагностики и лечения они выделяются в отдельную подгруппу.

В зависимости от типа поврежденного сосуда, различают следующие виды кровотечений:

- Артериальное кровотечение. Возникает при повреждении стенки артерии. Отличается высокой скоростью кровопотери, представляет опасность для жизни. Кровь ярко-алая, изливается напряженной пульсирующей струей.

- Венозное кровотечение. Развивается при повреждении стенки вены. Скорость кровопотери ниже, чем при повреждении артерии аналогичного диаметра. Кровь темная, с вишневым оттенком, течет ровной струей, пульсация обычно отсутствует. При повреждении крупных венозных стволов может наблюдаться пульсирование в ритме дыхания.

- Капиллярное кровотечение. Возникает при повреждении капилляров. Кровь выделяется отдельными каплями, напоминающими росу или конденсат (симптом «кровавой росы»).

- Паренхиматозное кровотечение. Развивается при повреждении паренхиматозных органов (селезенки, печени, почек, легких, поджелудочной железы), пещеристой ткани и губчатого вещества кости. Из-за особенностей строения этих органов и тканей поврежденные сосуды не сдавливаются окружающей тканью и не сокращаются, что обуславливает значительные трудности при остановке кровотечения.

- Смешанное кровотечение. Возникает при одновременном повреждении вен и артерий. Причиной, как правило, становится ранение паренхиматозных органов, имеющих развитую артериально-венозную сеть.

В зависимости от тяжести кровотечение может быть:

- Легким (потеря не более 500 мл крови или 10-15% ОЦК).

- Средним (потеря 500-1000 мл или 16-20% ОЦК).

- Тяжелым (потеря 1-1,5 л или 21-30% ОЦК).

- Массивным (потеря более 1,5 л или более 30% ОЦК).

- Смертельным (потеря 2,5-3 л или 50-60% ОЦК).

- Абсолютно смертельным (потеря 3-3,5 л или более 60% ОЦК).

С учетом происхождения выделяют травматические кровотечения, которые развиваются в результате травмы неизмененных органов и тканей и патологические кровотечения, которые возникают вследствие патологического процесса в каком-либо органе либо являются следствием повышенной проницаемости сосудистой стенки.

В зависимости от времени возникновения специалисты в области травматологии и ортопедии различают первичные, ранние вторичные и поздние вторичные кровотечения. Первичные кровотечения развиваются непосредственно после травмы, ранние вторичные – во время или после операции (например, в результате соскальзывания лигатуры со стенки сосуда), поздние вторичные – через несколько дней или недель. Причиной возникновения поздних вторичных кровотечений является нагноение с последующим расплавлением стенки сосуда.

Симптомы кровотечения

К числу общих признаков патологии относятся головокружение, слабость, одышка, сильная жажда, бледность кожи и слизистых оболочек, снижение давления, учащение пульса (тахикардия), предобморочные состояния и обмороки. Выраженность и скорость развития перечисленных симптомов определяется скоростью истечения крови. Острая кровопотеря переносится тяжелее хронической, поскольку в последнем случае организм успевает частично «приспосабливаться» к происходящим изменениям.

Местные изменения зависят от особенностей травмы или патологического процесса и вида кровотечения. При наружных кровотечениях имеется нарушение целостности кожных покровов. При кровотечении из желудка возникает мелена (дегтеобразный черный жидкий стул) и рвота измененной темной кровью. При пищеводном кровотечении также возможна кровавая рвота, но кровь более яркая, красная, а не темная. Кровотечение из кишечника сопровождается меленой, но характерная темная рвота при этом отсутствует. При повреждении легкого отхаркивается ярко-алая, светлая пенящаяся кровь. Для кровотечения из почечной лоханки или мочевого пузыря характерна гематурия.

Скрытые кровотечения – самые опасные и самые сложные в плане диагностики, их можно выявить только по косвенным признакам. При этом скапливающаяся в полостях кровь сдавливает внутренние органы, нарушая их работу, что в некоторых случаях может стать причиной развития опасных осложнений и смерти больного. Гемоторакс сопровождается затруднением дыхания, одышкой и ослаблением перкуторного звука в нижних отделах грудной клетки (при спайках в плевральной полости возможно притупление в верхних или средних отделах). При гемоперикарде из-за сдавления миокарда нарушается сердечная деятельность, возможна остановка сердца. Кровотечение в брюшную полость проявляется вздутием живота и притуплением перкуторного звука в его отлогих отделах. При кровотечении в полость черепа возникают неврологические расстройства.

Истечение крови за пределы сосудистого русла оказывает выраженное негативное влияние на весь организм. Из-за кровотечения снижается ОЦК. В результате ухудшается сердечная деятельность, органы и ткани получают меньше кислорода. При продолжительной или обширной кровопотере развивается анемия. Потеря значительного объема ОЦК в течение короткого периода времени становится причиной травматического и гиповолемического шока. Развивается шоковое легкое, уменьшается объем почечной фильтрации, возникает олигурия или анурия. В печени формируются очаги некроза, возможна паренхиматозная желтуха.

Виды кровотечения

Кровотечения при ранах

Резаные, колото-резаные, ушибленные, рваные и колотые раны сопровождаются излитием крови во внешнюю среду. Объем первой помощи зависит от вида кровотечения. При артериальном кровотечении на конечность накладывают жгут из эластичной резиновой ленты, предварительно подложив под него полосу ткани, сложенную в несколько слоев. Необходимо учитывать, что наложение жгута на голень или предплечье неэффективно, поскольку сосуды в этих сегментах расположены так, что их трудно «передавить» снаружи. Поэтому при ранениях верхней конечности, сопровождающихся артериальным кровотечением, жгут накладывается на плечо, а при ранениях нижней конечности – на бедро.

Область раны закрывают стерильной повязкой, пострадавшему дают обезболивающее и срочно доставляют в лечебное учреждение. Если транспортировка занимает значительное время, необходимо периодически ослаблять жгут, придавливая поврежденную артерию выше места ранения. Для взрослых максимальное время наложения жгута составляет 1 час, для детей – не больше 20 минут. При ранах, сопровождающихся венозным кровотечением, накладывается давящая повязка. При капиллярном кровотечении достаточно обычной стерильной повязки.

Постановка диагноза при наружных кровотечениях несложна. Ключевым моментом диагностики является выявление повреждений внутренних органов и важных анатомических образований. Если дно раны недоступно для непосредственного осмотра, а локализация не позволяет исключить нарушение целостности мышц, суставов, естественных полостей и внутренних органов, пациента направляют на дополнительное обследование и назначают консультации соответствующих специалистов: кардиохирурга, торакального хирурга, абдоминального хирурга, уролога и т. д. При необходимости могут быть проведены рентгенография грудной клетки, артроскопия, лапароскопия, УЗИ, МРТ и другие исследования.

Пациенты с повреждением внутренних органов переходят в ведение специалистов соответствующего профиля. Больных с повреждением капилляров, вен и небольших артерий направляют к травматологам. Лечением ран с нарушением целостности крупных артериальных стволов занимаются сосудистые хирурги. При поступлении всем пациентам с артериальным и венозным кровотечением делают анализ крови для оценки кровопотери. Лечение заключается в проведении ПХО. Операция выполняется под местной анестезией или общим наркозом. При повреждении крупных артериальных стволов на стенку сосуда накладывают швы или используют трансплантаты. Объем оперативных вмешательств при нарушении целостности внутренних органов зависит от характера и тяжести травмы.

Кровотечение при переломах

Все переломы сопровождаются кровотечением из поврежденных фрагментов кости. При открытых переломах кровь изливается наружу и в окружающие ткани, при закрытых внесуставных – только в окружающие ткани, при закрытых внутрисуставных – в полость сустава. Объем кровопотери зависит от локализации и вида перелома. При переломе пальца теряется всего несколько миллилитров крови, при переломе голени – 500-700 мл, при переломах таза – от 800 мл до 3 л. При повреждении сосуда острым отломком кости массивная кровопотеря возможна и в случаях, когда нарушается целостность относительно небольшой кости (например, плечевой). Потеря значительного объема ОЦК при переломах является одной из причин развития травматического шока.

Первая помощь заключается в обезболивании и иммобилизации шиной. При открытых переломах на рану накладывают стерильную повязку. Больного доставляют в травмпункт или травматологическое отделение. Для уточнения диагноза назначают рентгенографию поврежденного сегмента. При открытых переломах осуществляют ПХО, в остальном тактика лечения зависит от вида и локализации повреждения. При внутрисуставных переломах, сопровождающихся гемартрозом, выполняют пункцию сустава. При травматическом шоке проводят соответствующие противошоковые мероприятия.

Кровотечение при других травмах

ЧМТ может осложняться скрытым кровотечением и образованием гематомы в полости черепа. При этом перелом костей черепа наблюдается далеко не всегда, а больные в первые часы после травмы могут чувствовать себя удовлетворительно, что усложняет диагностику. При закрытых переломах ребер иногда наблюдается повреждение плевры, сопровождающееся внутренним кровотечением и формированием гемоторакса. При тупой травме брюшной полости возможно кровотечение из поврежденной печени, селезенки или полых органов (желудка, кишечника). Кровотечения из паренхиматозных органов особенно опасны ввиду массивности кровопотери. Для таких травм характерно быстрое развитие шока, без немедленной квалифицированной помощи обычно наступает летальный исход.

При травмах поясничной области возможен ушиб или разрыв почки. В первом случае кровопотеря незначительная, свидетельством кровотечения является появление крови в моче, во втором – наблюдается картина быстро нарастающей кровопотери, сопровождающаяся болью в поясничной области. При ушибах нижней части живота может возникнуть разрыв уретры и мочевого пузыря.

Первая помощь при всех внутренних кровотечениях травматической природы заключается в обезболивании, обеспечении покоя и немедленной доставке больного в специализированное мед. учреждение. Пациента укладывают в горизонтальное положение с приподнятыми ногами. К области предполагаемого кровотечения прикладывают холод (пузырь или грелку со льдом или холодной водой). При подозрении на пищеводное или желудочное кровотечение больному не дают есть и пить.

На догоспитальном этапе по возможности проводят противошоковые мероприятия, осуществляют восполнение ОЦК. При поступлении в мед. учреждение продолжают инфузионную терапию. Перечень диагностических мероприятий зависит от характера травмы. При ЧМТ назначают консультацию нейрохирурга, рентгенографию черепа и ЭхоЭГ, при гемотораксе – рентгенографию грудной клетки, при тупой травме живота – консультацию хирурга и диагностическую лапароскопию и т. д.

Лечение в большинстве случаев оперативное – вскрытие соответствующей полости с последующей перевязкой сосуда, ушиванием, удалением всего поврежденного органа либо его части. При незначительных кровотечениях может применяться выжидательная тактика, сочетающаяся с проведением консервативных мероприятий. При гемотораксе лечение, как правило, консервативное – плевральные пункции или дренирование плевральной полости. Во всех случаях осуществляется контроль над состоянием пациента, при необходимости проводится возмещение кровопотери.

Нетравматические кровотечения

Достаточно широко распространены нетравматические кровотечения из полных органов пищеварительной системы, преимущественно из верхних (пищевод, желудок), реже – нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Причиной пищеводного и желудочного кровотечения может стать синдром Маллори-Вейсса, эрозивный гастрит, язвенная болезнь, злокачественная опухоль, полипы и варикозное расширение вен пищевода при циррозе печени. Кровотечение из нижних отделов пищеварительного тракта может наблюдаться при дивертикулах толстой и тонкой кишки, полипах, злокачественных опухолях, болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, тромбозе или эмболии мезентериальных сосудов, а также разрывах аневризм мезентериальных артерий.

Диагноз устанавливают на основании местных (характерная темная рвота, мелена) и общих признаков внутреннего кровотечения. Для уточнения источника назначают специальные обследования: ФГДС, колоноскопию т. д. Лечение включает в себя восполнение ОЦК и устранение источника кровопотери. При синдроме Маллори-Вейсса применяют антациды, холод, аминокапроновую кислоту и стимуляторы свертывания; в тяжелых случаях производят гастротомию и прошивают разрывы слизистой оболочки. При язвенной болезни тактика определяется скоростью кровопотери и данными ФГДС. В легких случаях используют эндоскопические методики (обкалывание, электрокоагуляцию), в тяжелых выполняют резекцию желудка. При варикозном расширении вен пищевода проводят консервативное лечение: вводят зонд Блэкмора, назначают медикаментозную терапию. При продолжающемся кровотечении осуществляют экстренную лапаротомию с прошиванием субкардиального отдела желудка.

Кровотечение из легких и бронхов может развиваться при злокачественных опухолях, тяжелых формах легочного туберкулеза, митральных пороках сердца, аневризме аорты, инородных телах бронхов, гангрене легкого, инфаркте легкого, аденоме бронхов и бронхоэктазах. Диагноз устанавливают на основании характерных признаков и данных дополнительных исследований: рентгенографии грудной клетки, КТ грудной клетки, бронхоскопии и ангиографии бронхиальных артерий. В зависимости от причины излития крови возможно как консервативное, так и оперативное лечение. В ряде случаев проводят эндоскопическую тампонаду бронха.

Источник