Методы определения времени свертывания крови и времени кровотечения

Определение времени свертывания крови В клинической практике могут быть использованы два метода:

- метод Ли—Уайта (для венозной крови);

- метод Сухарева (для капиллярной крови).

Определение времени свертывания венозной крови. Подготавливают водяную баню температурой 37 °С, сухую серологическую пробирку и секундомер. 1 мл венозной крови, взятой из локтевой вены обследуемого сухим и стерильным шприцем, помещают в серологическую пробирку, одновременно включают секундомер. Пробирку устанавливают в водяную баню. Через 2 мин после взятия крови, а затем через каждые 30 с пробирку наклоняют на 45°, при этом желательно не выносить пробирку из воды. В момент, когда образуется плотный сгусток и кровь не выливается при переворачивании пробирки вверх дном, определение заканчивают. Время свертывания крови регистрируют от момента взятия ее до появления плотного сгустка. В норме время свертывания крови, взятой из вены, составляет от 5 до 10 мин. Определение времени свертывания к а п и л л я р н о й к р о в и. При проведении исследования рекомендуют выполнять следующие методические указания: 1) использовать абсолютно сухие и химически чистые капилляры к аппарату Панченкова; 2) изменять угол наклона капилляра с взятой кровью только в заданных пределах (30—45°) плавно, без рывков; 3) проводить исследование при температуре комфорта.

После укола в палец 1-ю каплю крови удаляют. В капилляр для определения скорости оседания эритроцитов сплошным столбиком набирают 25 мм крови. Включают секундомер. Путем наклона капилляра на 45—50° переводят взятую кровь на его середину. Капилляр оставляют в горизонтальном положении в руке. Затем через каждые 30 с наклоняют капилляр на 30—45° (лучше, если угол наклона всегда один и тот же) сначала в одну сторону, затем возвращают капилляр в горизонтальную плоскость и через 30 с вновь наклоняют его, но уже в другую сторону. При наклоне капилляра следят за тем, чтобы столбик крови смещался не более чем на 10 делений. Свободное передвижение крови в капилляре свидетельствует о том, что свертывание еще не наступило. Замедление движения крови или появление капилляра на стенке небольших сгустков крови свидетельствуют о наличии свертывания крови. Окончание процесса свертывания регистрируют в момент полной остановки движения крови. В норме время свертывания капиллярной крови: начало от 30 с до 2 мин; конец — от 3 до 5 мин.

Определение длительности кровотечения (уколочная проба Дуке). Наносят более глубокий, чем обычно, укол в палец (3 мм). Через каждые 30 с полоской фильтровальной бумаги прикасаются к капле крови (1-ю каплю не удаляют! ). Постепенно капли крови на бумаге становятся все меньше и в конце концов исчезают. Время кровотечения подсчитывают по количеству капель на фильтровальной бумаге, снятых через известные промежутки времени. В норме время кровотечения равно 2—4 мин.

Определение ретракции кровяного сгустка. 10 мл крови, взятой из вены, помещают в градуированную пробирку и оставляют при комнатной температуре на 24 ч. В процессе свертывания крови образуется сгусток, постепенно уплотняющийся при этом отделяется сыворотка. Через сутки учитывают степень уплотнения сгустка и количество отделившейся сыворотки. В норме уплотнение сгустка заканчивается в течение 18—24 ч, а количество Отделившейся сыворотки составляет от объема взятой для определения крови. Индекс ретракции определяют путем деления объема отделившейся сыворотки на общий объем взятой для исследования крови. В норме индекс ретракции равен 0, 3—0, 5.

Удлинение времени свертывания крови, длительности кровотечения, замедление или отсутствие ретракнии кровяного сгустка может иметь место при геморрагических диатезах.

Изображение в начале статьи взято с :

Источник

Данная информация не может использоваться при самолечении!

Обязательно необходима консультация со специалистом!

Понятие свертываемости крови

Свертывание – процесс превращения крови в эластичный сгусток при ее истечении из поврежденного сосуда. Происходит это в результате того, что любая травма кровяного русла провоцирует переход фибриногена (белка, находящегося в плазме крови) в нерастворимый белок фибрин, который, формируя сгусток, закупоривает сосуд в месте его повреждения.

Свертываемость крови – защитная реакция, которая предохраняет организм от большой кровопотери при нарушении целостности сосудов. Время свертывания крови определяется по тому, насколько быстро образуется кровяной сгусток. Исследование свертываемости крови проводят при помощи специально разработанных методов.

Показания к назначению анализа

Назначить тест на определение времени свертывания крови могут врачи разных специальностей. Пройти обследование крайне необходимо в следующих случаях: беременность, различные заболевания печени, варикозное расширение вен и другая патология сосудистой системы, повышенный риск развития тромбозов, аутоиммунные заболевания. Определение времени свертывания крови назначают также перед планированием различных оперативных вмешательств и в период восстановления после них.

Как правильно подготовиться к исследованию?

Материалом для исследования является кровь, взятая из вены либо из пальца. Сдавать кровь необходимо утром натощак. Если существует необходимость провести анализ в другое время дня, то хотя бы за три часа до его проведения не следует принимать пищу. Употреблять чай и кофе тоже нельзя. Можно пить лишь обычную воду.

Время, за которое сворачивается кровь, рассчитывают с момента взятия ее для анализа до начала свертывания. Сегодня применяется два основных метода проведения данного анализа – определении времени свертывания крови по Сухареву и по Ли-Уайту. Следует помнить, что причину замедления или ускорения свертывания ни один из них не определяет. Для этого требуется проведение более глубоких исследований системы гемостаза больного.

Свертываемость крови по Сухареву

Для проведения данного теста берут кровь из пальца, наполняя ей особую емкость-трубочку – капилляр Панченкова. При заборе материала первую каплю удаляют тампоном, после чего капилляр наполняют кровью так, чтобы высота столбика крови была 25–30 мм. Далее лаборант включает секундомер и каждые 30 секунд наклоняет горизонтально расположенный капилляр в одну и в другую сторону. В самом начале кровь перемещается внутри «трубочки» свободно, а когда запускается процесс свертывания, ее движение замедляется. При полном свертывании кровь полностью перестает двигаться. Нормой в данном случае будут следующие временные показатели: начало процесса – от 30 до 120 секунд, полное завершение – от 3 до 5 минут.

Метод Ли-Уайта

При проведении данного обследования берут кровь из вены. Методика его проведения гораздо сложней описанной выше и заключается в том, что время свертывания крови определяют при соблюдении строгого температурного режима (37 °C) в двух пробирках (обычной и обработанной силиконом). В первой пробирке при соблюдении всех условий в норме кровь сворачивается за 5–7 минут, во второй – за 15–25 минут. Отношение второго времени к первому называют индексом контакта, нормальные значения которого должны находиться в диапазоне от 1,7 до 3,0 условных единиц.

Расшифровка результатов

Если в результате анализа время свертывания крови оказалось больше нормы (пониженная свертываемость), это может указывать на беременность, анемию вследствие острой кровопотери, анемию апластическую или гипопластическую, патологию печени, нарушение функции тромбоцитов или снижение их количества, отравление ипритом либо фосгеном, лейкоз, гемофилию, передозировку лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту (аспирин).

Если время свертывания крови гораздо меньше нормы (густая кровь), причинами этого могут быть инфекционные болезни, гормональный дисбаланс, атеросклероз, обезвоживание, нарушение обмена веществ, замедленный кровоток вследствие отсутствия физической активности, облучение, аутоиммунные заболевания.

Источник

Метод Ли-Уайта

(время свертывания венозной крови)

Подготавливают

водяную баню с температурой 37 град.

Цельсия, секундомер. Из вены забирают

1 мл крови, помещают в пробирку, которую

устанавливают на водяную баню и включают

секундомер. Через 2 минуты, а затем через

каждые 30 секунд пробирку наклоняют под

углом 45 градусов и наблюдают образование

плотного сгустка (кровь не выливается

при переворачивании пробирки). Время

свертывания регистрируют от момента

ее взятия до образования плотного

сгустка. В норме 5-10 минут.

Метод Бюркера

(свертывание капиллярной крови)

На стекле смешиваются

равные по объему капли крови и

дистиллированной воды. Включается

секундомер и путем помешивания

образовавшейся смеси регистрируется

образование нитей фибрина.

Определение времени кровотечения по Duke

Определить

время и интенсивность кровотечения по

Дюку. Обработать палец

спиртом или эфиром. Сделать прокол

мякоти пальца на глубину 3-3,5мм.

Включить секундомер и снимать капли

фильтровальной бумагой каждые

30 сек. Секундомер выключается в тот

момент, когда на бумаге не

останется следа крови. В норме время

кровотечения равно 2-4 мин.

Для

определения интенсивности кровотечения

число капель крови на фильтровальной

бумаге делят на время кровотечения. В

норме она равна 2-3.

Увеличение

времени кровотечения и интенсивности

свидетельствует о нарушении

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.

Определение осмотической стойкости эритроцитов

Известно,

что в гипотонических растворах эритроциты

набухают и лопаются,

в результате чего гемоглобин выходит

в окружающую среду. Это

явление называется гемолизом. В крови

человека имеются эритроциты,

обладающие различной устойчивостью к

действию гипотонических

растворов. Необходимо определить

максимальную концентрацию хлористого

натрия, при которой начинается (минимальная

осмотическая

стойкость) и заканчивается (максимальная

осмотическая стойкость)

гемолиз. С этой целью из рабочего (1%)

раствора хлорида натрия

готовится серия разведений по следующей

схеме:

Вода | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,7 |

1%р-р | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,3 |

Полученная (%) | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,33 | 0,35 | 0,3 |

В

каждую пробирку вносится по капле крови,

которую тотчас же перемешивают

с раствором и оставляют стоять при

комнатной температуре

в течение 10 мин. Для здоровых людей

верхняя (минимальная)

граница осмотической стойкости

соответствует 0,42-0,48% NаСl.

При этом разрушаются наименее устойчивые

к осмотическому давлению

эритроциты. Полный же гемолиз (максимальная

граница стойкости)

происходит при 0,30-0,34% NаСl.

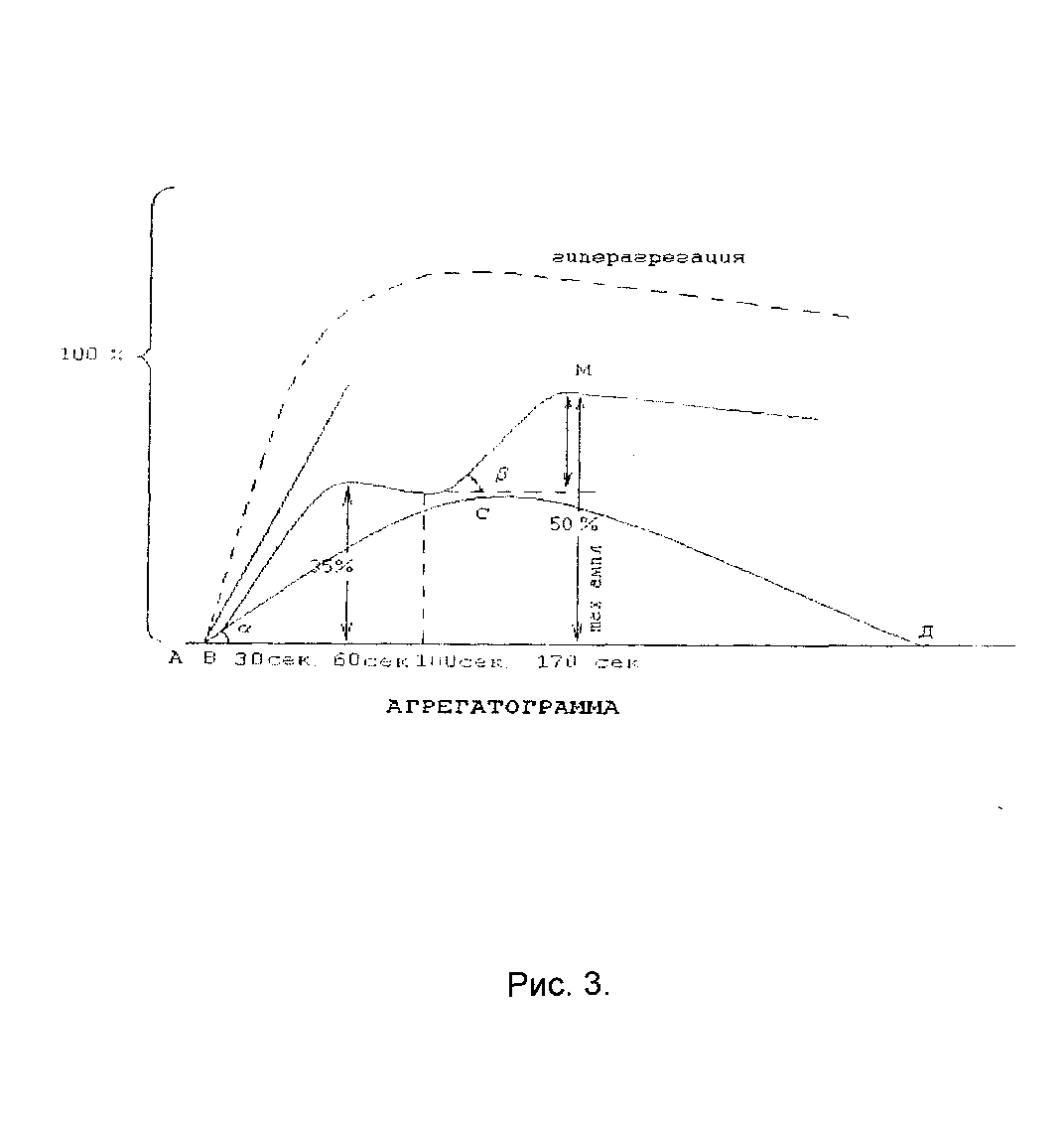

Расшифровка агрегатограммы

Агрегатограмма

записывается с помощью прибора,

получившего название

агрегометр. К сожалению, мы не можем

воспользоваться на занятиях

этим прибором, ибо у нас он предназначен

лишь для научной работы.

Принцип записи агрегатограммы основан

на изменении оптической

плотности плазмы, содержащей тромбоциты,

в которую вносится

один из агрегирующих агентов (АДФ,

адреналин, коллаген, тромбоксан

А2, антибиотик ристомицин и др.). При этом

регистрируется кривая,

схема которой изображена на рисунке. В

норме агрегатограмма носит двугорбый

характер, хотя в зависимости от дозы

агрегирующего агента

можно получить и одногорбую прямую, а

также агрегацию с последующей

дезагрегацией (возвращение кривой к

исходной величине) (см.

рисунок).

Обычно

агрегатограмма включает в себя латентный

период АВ (момент

внесения агрегирующего агента до начала

записи агрегатограммы),

величину максимальной амплитуды (МА),

угол агрегации,

время наступления максимальной агрегации

и время дезагрегации

(СД), если он наступает.

В

норме для первой волны индекс агрегации

(процент агрегированных тромбоцитов)

равен 25-35%, время агрегации колеблется

в пределах 30-35

сек, угол агрегации 60-65 градусов.

Нормы

для второй волны агрегации: индекс

агрегации — 60-70%, время агрегации

— 90-100 сек, угол агрегации — 50-60 градусов.

После

помещения индуктора в норме агрегация

должна наступать не позднее,

чем через 20-30 сек. (АВ). Следует помнить,

что цена данного деления

на агрегатограмме равна 20 сек (1 см

ленты). Как правило, врачу необходимо

обнаружить значительные нарушения

агрегации. Они могут выражаться

в отсутствии агрегации, ее чрезмерно

низкой амплитуде, длительном

латентном периоде. При повышении

агрегационной активности

тромбоцитов наступает спонтанная (без

внесения индуктор) агрегация.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ВРЕМЯ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ — показатель общей коагулирующей активности крови. Охватывает время от момента контакта крови с чужеродной поверхностью in vitro до формирования сгустка. Этот тест характеризует замедленную фазу свертывания крови.

Существует много методов определения В. с. к., каждый из к-рых имеет свои нормативы. Для определения В. с. к. используют капиллярную или венозную кровь. При исследовании капиллярной крови прокол пальца всегда делают приблизительно одной глубины, а первую выступившую из прокола каплю обязательно удаляют (примесь тканевой жидкости может исказить результат). При применении любого метода строго соблюдают стандартные условия и пользуются иглами и пробирками определенного диаметра, следят за температурным режимом и т. д.

Метод Фонио (A. Fonio, 1928) широко распространен в клинической практике. Готовят влажную камеру: в чашку Петри кладут марлю, смоченную водой. Кровь берут из вены в количестве 10 капель на часовое стекло, к-рое помещают во влажную камеру. Концом запаянной пастеровской пипетки осторожно проводят по поверхности крови. Появление первых нитей фибрина считают началом свертывания, образование сгустка — концом свертывания. Начало свертывания крови в норме наблюдается через 5—8 мин., конец — через 15—18 мин.

Метод Ли—Уайтa (R. I. Lee, P. D. White, 1913) более чувствителен, чем метод Фонио. Кровь извлекают из вены иглой при помощи сухого парафинированного или силиконированного шприца и разливают по 1 мл в четыре абсолютно чистые сухие пробирки, находящиеся в водяной бане при t° 37°. Пробирки осторожно поворачивают каждые 30 сек. до тех пор, пока кровь не перестает отделяться от стенок. Секундомер включают при поступлении в шприц первых капель крови и останавливают после полного ее свертывания. В. с. к. в каждой пробирке измеряют отдельно, а затем вычисляют средний результат. Норма — 6—10 мин.

Модификация метода Ли — Уайта (известная в литературе как метод Жака — Фидлера — Мак-Донелда). Для исследования используют силиконированные пробирки, что позволяет выявить малые дефекты свертывания; в норме В. с. к. в силиконированных пробирках составляет 18—25 мин. При большой разнице в результатах, полученных в простых и силиконированных пробирках, можно предположить дефицит фактора XII— фактора Хагемана (ем. Геморрагические диатезы).

Метод Бюркера (1910). Капля крови, взятая после прокола пальца без надавливания, смешивается на часовом стекле с каплей дистиллированной воды; стеклянной палочкой с оттянутым концом помешивают до появления первых нитей фибрина. В норме свертывание наступает через 5—5 1/2 мин.

Метод Мас-и-Магpо (Мас-Марго) (F. Mas у Magro, 1915). На парафинированное часовое стекло пипеткой Сали наливают капли вазелинового масла. Этой же пипеткой из пальца насасывают 20 мкл крови и осторожно выдувают ее на вазелиновое масло. Одновременно включают секундомер. Через каждые 2 мин. кровь втягивают в пипетку. Секундомер останавливают в момент, когда кровь уже не втягивается в пипетку. В норме свертывание крови наступает через 8—12 мин.

Метод Ситковского — Егорова (1913). Исследование проводят в аппарате Ситковского: в специальном капилляре, помещенном в воду при t° 37°, кровь передвигают, нагнетая давление. Начало свертывания определяют по появлению первого сгустка. Затем через 20 сек. вновь повышают давление каждые 5 сек. до момента, когда кровь остается неподвижной (при давлении в системе в 60 мм рт. ст.). Это соответствует концу свертывания (норма — 3—4 мин.).

Значение определения времени свертывания крови

В. с. к. не характеризует состояния гемостаза полностью. Напр., при афибриногенемии и гипергепаринемии свертывания крови практически не происходит, а геморрагии могут быть выражены умеренно. Наоборот, при тяжелой тромбоцитопении В. с. к. обычно не увеличено, а кровоточивость может быть выраженной. Наиболее часто В. с. к. удлинено при гемофилии, однако также не всегда адекватно тяжести заболевания.

См. также Кровь, методы лабораторного исследования, Свертывающая система крови.

Библиогр.: Руководство по клиническим лабораторным исследованиям, под ред. Е. А. Кост и Л. Г. Смирновой, с. 76, М., 1964; Справочник по клиническим лабораторным методам исследования, под ред. Е. А. Кост, с. 90, М., 1975; Справочник по функциональной диагностике, под ред. И. А. Кассирского, с. 434, М., 1970; Lee R. I. a. White P. D. A clinical study of the coagulation time of blood, Amer. J. med. Sci., v. 145, p. 495, 1913.

Л. Д. Орлова.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник