Маточное кровотечение после эмболизации

В статье описан клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, ранее перенесшей эмболизацию маточных артерий артериальных ветвей перифиброидного сплетения.

Введение

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — одно из современных направлений безоперационного лечения миомы матки, позволяющее сохранить репродуктивный

орган [1–3]. Данная операция является эффективной

альтернативой хирургическим методам лечения.

Однако при применении ЭМА отмечаются и неудачи, которые условно могут быть разделены на сосудистые и клинические. Причинами неудач ЭМА могут быть: резкий изгиб сосуда в противоположном направлении; в близости от устья сосуда возможно отхождение маточной артерии в нетипичном месте; двусторонние и односторонние маточно-яичниковые анастомозы; изолированное кровоснабжение из яичниковой артерии; развитие стойкого спазма маточной артерии при болевом синдроме; перфорация маточных артерий, а также недостаточный опыт эндоваскулярного хирурга. В отдаленном постэмболизационном периоде возможна реканализация маточных артерий [4]. Немаловажную роль играют адекватный выбор диаметра эмболов при проведении манипуляции и техника их введения.

Осложненные результаты этой операции представлены в незначительном числе исследований в отечественной и зарубежной литературе [5–7].

Так, осложнениями ЭМА могут быть непреднамеренная эмболизация яичниковой артерии, некроз мочевого пузыря и кишечника, тромбоэмболия легочной артерии, некроз миоматозного узла, развитие пиометры и профузное кровотечение [8–10]. При расположении миоматозного узла на ножке возможно отхождение его в брюшную полость, при его субмукозном расположении — частичное или полное «рождение», что часто воспринимается как осложнение, хотя, по нашему мнению, является положительным результатом данного лечения. Одним из грозных осложнений ЭМА является попадание эмболизирующих частиц в другие сосудистые бассейны, что недопустимо и может угрожать жизни пациентки.

В единичных случаях возможно образование гематомы на бедре в месте пункции артерии. Это осложнение обычно не требует дополнительного лечения и проходит в течение 1–2 нед.

Мы представляем клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, перенесшей ЭМА.

Клиническое наблюдение

Пациентка К., 40 лет, поступила 09.01.2017 в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в плановом порядке с диагнозом: «Миома матки с субмукозным расположением узла. Состояние после ЭМА от 2014 г. Менометроррагия». При поступлении предъявляла жалобы на скудные темно-коричневые выделения из половых путей до менструации, в середине менструального цикла, периодические выделения после менструации до 10 дней.

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились сразу, по 5 дней, через 22 дня, регулярные, безболезненные, умеренные. Последняя нормальная менструация с 06.01.2017 по 10.01.2017. Беременностей не было. Половая жизнь с 20 лет, не в браке.

В 2006 г. пациентке были проведены оперативная лапароскопия, миомэктомия, удаление и коагуляция очагов наружного эндометриоза, санация брюшной полости. Диагноз: «Миома матки с субсерозным расположением узла. Наружный эндометриоз. Эндометриоз тазовой брюшины». Интраоперационно визуализировались два интерстициально-субсерозных узла до 3 см по правой и левой боковым стенкам, один субсерозный узел 3 см на тонком основании, исходящий из передней стенки матки. В послеоперационном периоде гормональная терапия не проводилась.

Через 1 год в связи с появлением болевого синдрома пациентке были проведены повторная лапароскопия, коагуляция очагов эндометриоза по поводу наружного эндометриоза, эндометриоза тазовой брюшины, миомы матки. Интраоперационно: интерстициально-субсерозный узел II типа по левой боковой стенке матки 3×2 см. Очаги эндометриоза на крестцово-маточных связках. Миоматозный узел не удален.

В послеоперационном периоде проводилась терапия агонистами рилизинг-гормонов в течение 6 мес. После отмены терапии агонистами пациентка жалоб не предъявляла. С 2009 г. по 2013 г. отмечались рост узла и появление нового узла. В 2014 г. выполнена ЭМА артериальных ветвей перифиброидного сплетения частицами поливинилалкоголя. В отдаленном послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на ациклические кровяные выделения из половых путей, временами с неприятным запахом.

В 2015 г. были проведены гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. В полости матки были обнаружены значительное количество детрита, деформация полости матки по левой боковой стенке за счет интерстициального узла с центрипетальным ростом. Диагноз: «Миома матки с центрипетальным ростом узла. Состояние после ЭМА. Менометроррагия». Патоморфологическое заключение: мелкие фрагменты лейомиомы с прилежащим слоем эндометрия.

При поступлении в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в 2017 г. общее состояние больной удовлетворительное. Температура тела — 36,6 °C. Рост — 167 см, масса тела — 63 кг. ИМТ — 22,59 кг/м2, телосложение нормостеническое. По органам и системам — без особенностей. Осмотр наружных половых органов: оволосение по женскому типу, наружные половые органы развиты правильно. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании: влагалище узкое; тело матки увеличено до 8 нед. беременности, ограниченно подвижное, плотное, безболезненное.

По левому ребру матки пальпируется плотное образование до 5 см. Своды безболезненны. Ампула прямой кишки свободна.

Данные УЗ-исследования: по правому ребру, ближе ко дну матки визуализируется интерстициально-субсерозный миоматозный узел размерами 2,4×2,3×2,2 см, по левому ребру в нижней трети — интерстициально-субсерозный-субмукозный миоматозный узел размерами 4,5×4,7×5,0 см. Все узлы аваскулярны, наибольший — с гиперэхогенной капсулой (кальцинат). Диагноз: «Миома матки. Состояние после ЭМА от 2014 г.». Показано проведение диагностической гистероскопии с последующим решением вопроса о проведении оперативного лечения.

Результаты и обсуждение

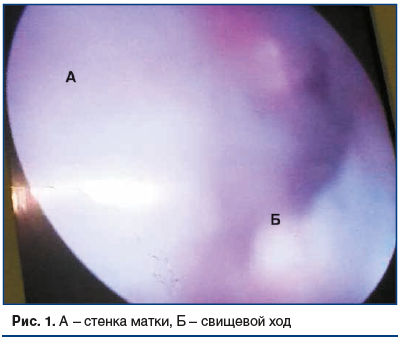

10.01.2017 была проведена диагностическая гистероскопия. Интраоперационно: полость матки деформирована по левой боковой стенке за счет узла с центрипетальным расположением, в нижней трети — свищевой ход между узлом и стенкой матки, миоматозный узел представлен множественными кальцинатами (рис. 1).

Рекомендована повторная госпитализация для опе-

ративного лечения (лапаротомия, миомэктомия). 09.02.2017 была проведены лапаротомия по Пфанненштилю, миомэктомия, иссечение и ушивание свищевого хода. Интраоперационно: матка увеличена до 8 нед. беременности за счет множественных узлов, наибольший узел располагается интерстициально-субсерозно-субмукозно, по левому ребру матки, размерами до 5 см. Была вскрыта капсула наибольшего узла по левому ребру матки — узел плотный, спаян с подлежащими тканями, удален. В дне ложа узла визуализировался свищевой ход, сообщающийся с полостью матки, диаметром до 1 см, стенки свищевого хода были плотными, склерозированными, до 4–5 мм. Стенки были иссечены в пределах здоровой ткани, ушиты послойно. Оставшиеся миоматозные узлы были вылущены.

Послеоперационный период протекал без осложнений.

При патоморфологическом исследовании был выявлен кальцинированный миоматозный узел с дистрофическими изменениями, местами до асептических некрозов, свищевой ход был представлен тканевым детритом.

При проведении контрольного УЗИ через 3 мес. рубец состоятелен, миоматозных узлов не выявлено. Менструальная функция восстановилась.

В литературе последних лет имеются единичные указания на формирование свищевых ходов после проведения ЭМА. B. Vural et al. (2007) описали случай формирования цервикального свища после самопроизвольной экспульсии некротизированного миоматозного узла шеечной локализации [11]. N. Price et al. (2007) сообщили о выявлении пузырно-маточного свища через 12 мес. после выполнения ЭМА [12]. O. Donnez et al. (2008) привели данные о формировании маточно-перитонеального свища у пациентки после ЭМА и последующей лапароскопической миомэктомии [13].

За период с 2003 по 2011 г. нами было проведено 1500 ЭМА, ни в одном случае свищевой ход не формировался. Такое грозное осложнение ЭМА, как перфорация маточных артерий, отмечалось в 0,67% случаев. Гистерэктомия при возобновлении кровотечения была выполнена в 0,02% случаев [14].

Заключение

Стоит учитывать, что возможными причинами нарушения репаративных процессов в миометрии и образования свищевых ходов могут быть хронический эндометрит, неоднократные выскабливания стенок полости матки, расположенные близко к эндометрию миоматозные узлы. Кальцинаты миоматозных узлов, располагающиеся вблизи базального слоя, могут приводить к ишемизации и нарушению трофики тканей. По нашему клиническому наблюдению можно сделать вывод о том, что иссечение свищевых ходов с последующей повторной реконструктивной операцией позволяет сохранить орган и репродуктивную функцию пациенток, способствуя сохранению фертильности. При этом проведение гистерэктомии не требуется.

Источник

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современный метод лечения, который заключается в перекрытии кровотока в узлах миомы матки. Наряду с этим ветви маточных артерий, расположенные в неповрежденной части миометрия, остаются нетронутыми. ЭМА может длиться от 10 минут до 2,5 часов, но обычно ее продолжительность составляет не более 20 минут.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современный метод лечения, который заключается в перекрытии кровотока в узлах миомы матки. Наряду с этим ветви маточных артерий, расположенные в неповрежденной части миометрия, остаются нетронутыми. ЭМА может длиться от 10 минут до 2,5 часов, но обычно ее продолжительность составляет не более 20 минут.

Изначально эмболизация применялась как подготовка пациентки перед миомэктомией (удаление миомы хирургическим путём) для снижения вероятности кровотечения. Но со временем было определено, что необходимости в хирургическом вмешательстве после ЭМА нет. Стоимость эмболизации маточных артерий варьируется от 50 тысяч рублей до 230 тысяч зависимо от клиники, применяемых ею препаратов, устройств и так далее.

Результаты ЭМА

Первым показателем результативности процедуры будет стабилизация проявлений миомы. Непосредственно после ЭМА менструальный цикл приходит в норму, месячные становятся менее обильными и длительными. Признаки компрессии также ослабляются и проходят, хотя этот процесс длится дольше (несколько недель или месяцев). Миоматозные узлы и сама матка активно уменьшаются на протяжении первого полугодия после эмболизации. Обычно после года размеры узлов уменьшаются больше чем в 4 раза, а маленькие опухоли пропадают совсем. По сути дела, уже спустя пару недель после вмешательства миомы уже нет – её место занимает соединительная ткань. Уменьшение этих рубцовых узлов проходит активно, они не могут провоцировать симптомы или вырасти опять. Важное преимущество – отсутствие вероятности повторения болезни после процедуры ЭМА. Это достигается благодаря тому, что эмболизация оказывает влияние на все узлы вне зависимости от их величины.

Первым показателем результативности процедуры будет стабилизация проявлений миомы. Непосредственно после ЭМА менструальный цикл приходит в норму, месячные становятся менее обильными и длительными. Признаки компрессии также ослабляются и проходят, хотя этот процесс длится дольше (несколько недель или месяцев). Миоматозные узлы и сама матка активно уменьшаются на протяжении первого полугодия после эмболизации. Обычно после года размеры узлов уменьшаются больше чем в 4 раза, а маленькие опухоли пропадают совсем. По сути дела, уже спустя пару недель после вмешательства миомы уже нет – её место занимает соединительная ткань. Уменьшение этих рубцовых узлов проходит активно, они не могут провоцировать симптомы или вырасти опять. Важное преимущество – отсутствие вероятности повторения болезни после процедуры ЭМА. Это достигается благодаря тому, что эмболизация оказывает влияние на все узлы вне зависимости от их величины.

Постэмболизационный период

Даже учитывая то, что эмболизация маточных артерий – почти безболезненное вмешательство, через пару часов появляются довольно сильные тянущие боли внизу живота. Это является последствием снижения кровоснабжения в клеточных структурах миомы и свидетельствует об эффективности процедуры. Болезненность длится несколько часов и ослабляется различными анальгетиками.

Во избежание опасных для здоровья и жизни пациентки последствий перед процедурой нужно обязательно пройти проверку на наличие противопоказаний, таких как:

- гиперчувствительность к контрасту;

- злокачественные новообразования в матке (помимо неоперабельных случаев);

- выраженная плохая (пониженная) свертываемость крови;

- непроходимость или пороки развития подвздошных артерий и их ветвей;

- беременность;

- единичный субсерозный узел на ножке;

- неизлеченная патология малого таза инфекционного характера.

ЭМА – безопасная процедура, после которой риск нежелательных последствий гораздо ниже, чем при хирургическом вмешательстве и не составляет более 1%. Клиническими исследованиями подтверждено, что осложнения после эмболизации случаются намного реже, чем после любого вида оперативного лечения миомы матки (даже лапароскопии). Однако есть гинекологи, которые по определенным причинам не могут использовать другие варианты и способы лечения миомы матки кроме хирургических и часто рассказывают о целом ряде осложнений. Это крайне непрофессионально и является умышленным обманом своих пациентов.

Чаще всего последствием эмболизации будет появление гематомы на бедре на месте прокола артерии. Это незначительное осложнение, при котором, как правило, не требуется ничего не делать; оно исчезает само на протяжении пары недель.

Повышение температуры после ЭМА

В первые сутки после процедуры температура тела обычно доходит до 37,5-38°C. Часто она может держаться до семи дней, но в редких случаях также повышается по вечерам еще несколько недель.

В некоторых случаях рождающийся миоматозный узел, то есть выходящий из матки (этот процесс называется экспульсия, и гинеколог обязательно должен предупредить о вероятности такого исхода еще до процедуры), может также провоцировать повышенную температуру. Этот симптом говорит о начале «рождения» и будет сопутствовать ему до окончательного освобождения узла. Важно отметить, что экспульсия является положительным результатом эмболизации, который вполне вероятен для узлов субмукозного расположения.

Боли после эмболизации

Само проведение вмешательства не причиняет никакой боли, но после него появляются болезненные ощущения, которые можно успешно ослабить до тянущих ощущений в нижнем отделе живота, подобные болям во время критических дней. Нужно учитывать и индивидуальные особенности, но подавляющее большинство отмечает, что такие боли не доставляют никаких мучений. Менее интенсивная болезненность сохраняется и в следующие несколько суток, а проходит спустя 7-10 дней после данной процедуры. С 3-4 дня после ЭМА принимать обезболивающие средства уже почти не требуется.

Что можно есть после эмболизации?

Желательно, чтобы первый приём еды после эмболизации был вечером. Если поесть ранее, возможно появление тошноты. После приезда домой можно соблюдать привычный рацион, пить обильное количество жидкости, употреблять клетчатку, так как анальгетики могут вызывать запор. Если возникла тошнота или рвота, не стоит паниковать, такое случается, однако об этом сразу же следует рассказать врачу – он выпишет соответствующий препарат, чтобы устранить нежелательные симптомы.

Сексуальная жизнь после лечения миомы методом ЭМА

Рекомендуется не заниматься сексом около месяца после процедуры, но это по большей мере совет, чем правило. При нормальном состоянии здоровья ему можно не следовать.

Пару месяцев после эмболизации лучше применять барьерные контрацептивы (презервативы и фемидомы). А после истечения срока по разрешению доктора можно использовать гормональную контрацепцию. Но делать это следует лишь после экспульсии.

Занятия фитнесом и физические нагрузки

Физические упражнения лучше отложить на 1-1,5 месяца после процедуры. Но это опять же не требование, скорее обыкновенная осторожность и беспокойство о самочувствии, но точно не о результативности эмболизации маточных артерий: на исход ЭМА спорт и физические нагрузки не оказывают влияния.

Менструация

Как правило, менструация после вмешательства начинается в положенное ей время. Если оно проведено незадолго до месячных, то выделений может быть совсем немного.

Бывали случаи, когда критические дни задерживались на 1-6 месяцев. Но в данный момент благодаря применению специального средства для процедуры с увеличенными частицами этот вопрос почти решен.

Случается, что у пациенток в возрасте наступления менопаузы (климакса) со свойственным угасанием менструальной функции, месячные могут больше не появиться. В основном, это характерно для женщин 45-55 лет. Но в большинстве случаев они просто начинают протекать менее обильно и к году принимают вид привычных выделений. Если кровотечение усугубилось после того, как стабилизировалось, вероятно, это имеет отношение к экспульсии. После «рождения» узла менструации должны стать умеренными. Между месячными сначала могут появляться более обильные бесцветные выделения, что постепенно пройдёт.

Экспульсия

«Рождение» миоматозного узла начинается, как правило, спустя несколько месяцев после эмболизации, но иногда это происходит спустя год или через несколько суток. О возможности начала экспульсии пациенту известно ещё до процедуры при проведении ультразвукового исследования. Как уже было сказано, обычно «зарождаются» субмукозные узлы. Если миома маленькая (менее 3-5 см), то обращаться к доктору за помощью не обязательно. При крупных узлах может потребоваться консультация у гинеколога, но её проводят и дистанционно. Чаще всего узел освобождается сам, лишь в некоторых случаях женщине нужна будет помощь врача.

Рост миомы после ЭМА

После правильной эмболизации кровоток опухолей не восстанавливается, следовательно, они не могут становиться больше (узел гибнет). В одном случае на сто процедур есть возможность возобновления кровоснабжения в миоме и дальнейший её рост, что вызвано наличием других источников кровотока узла, которые не были замечены во время предшествующей процедуры. В таких ситуациях проводится ещё одна эмболизация, и этот кровеносный сосуд подвергается закупорке.

Появление новых узлов – возврат миомы матки

Новые узлы после подобной процедуры – редкость. Как правило, это происходит, если ЭМА была выполнена ненадлежащим образом из-за сложного строения маточных артерий или непрофессионализма хирурга. Всё заключается в особенностях сосудов, которые снабжают узлы кровью, а эмболы (субстрат для закупорки сосудов) достигают все, включая малейшие миомы. Если новые узлы всё же появились, вторая эмболизация маточных артерий должна справиться с этим.

Некроз матки

Есть врачи, запугивающие своих пациентов на счет некроза матки. Возможно, это происходит из-за того, что некоторые гинекологи не до конца понимают суть ЭМА. Даже учитывая то, что прекращается кровообращение в миоме, кровоток в самой матке не нарушается: к ней подходит достаточное количество других сосудов.

Изменения веса

Иногда в интернете можно прочитать, что пациентка однозначно наберет лишний вес после ЭМА. Однако, что конкретно провоцирует такой исход, непонятно. Эта проблема не была изучена, поскольку медики не видят взаимоотношения между эмболизацией и изменением веса. При наборе веса после процедуры, нужно определить реальные причины, спровоцировавшие это, в чём могут помочь терапевт или диетолог.

Варикозная болезнь

Взаимосвязь между ЭМА и варикозом также отсутствует. Появлению варикозной болезни предшествуют разные факторы. К примеру, миома внушительных размеров становится причиной сжатия, что препятствует оттоку крови из нижних конечностей. В такой ситуации исход эмболизации (когда величина матки уменьшается) может проявиться даже в ослаблении проявлений хронической венозной недостаточности у больных с варикозом.

Работа

Многие пациентки уезжают домой на следующий день после ЭМА. Как правило, через 1-2 недели симптомы проходят и можно возвращаться к привычной жизни, включаться в трудовые будни.

Фертильность

После ЭМА пациентки не лишаются способности рожать детей. Было получено много положительных результатов касательно фертильности. Рождение некоторых детей было и вовсе обусловлено данной процедурой. Стоит отметить, что во многих случаях у женщин, которым эмболизация маточных артерий дала возможность родить, не было перспектив без хирургического вмешательства – большинство врачей советовали удаление матки.

После ЭМА пациентки не лишаются способности рожать детей. Было получено много положительных результатов касательно фертильности. Рождение некоторых детей было и вовсе обусловлено данной процедурой. Стоит отметить, что во многих случаях у женщин, которым эмболизация маточных артерий дала возможность родить, не было перспектив без хирургического вмешательства – большинство врачей советовали удаление матки.

Наблюдение

После процедуры доктор оповестит, когда пациенту потребуется прийти на прием в следующий раз. В будущем нужно посетить ещё несколько консультаций. Первое УЗИ, как правило, проводят спустя 3 месяца после эмболизации, затем через полгода и год.

Так, постэмболизационный период проходит без каких-либо осложнений, но если анальгетики не помогают, температура поднялась до 38°C и выше, а также есть необычные выделения, необходимо сделать звонок врачу или нанести ему визит.

Источник