Кровотечения при рандю ослера

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 февраля 2015;

проверки требуют 9 правок.

Болезнь Рандю́ — О́слера (Рандю — Ослера — Ве́бера), синдром Ослера, семейная наследственная телеангиэктазия

наследственная геморрагическая телеангиэктазия, геморрагический ангиоматоз — наследственное заболевание, в основе которого лежит неполноценность сосудистого эндотелия, в результате чего на разных участках кожи и слизистых оболочках губ, рта, во внутренних органах образуются множественные ангиомы и телеангиэктазии (аномалии сосудов), которые кровоточат. Названа по именам сэра Уильяма Ослера, Анри Жюля Луи Мари Рандю и Фредерика Паркса Вебера, описавших её в конце XIX — начале XX века. Передаётся по аутосомно-доминантному типу; встречается у одного из 5000 человек.

Симптомы[править | править код]

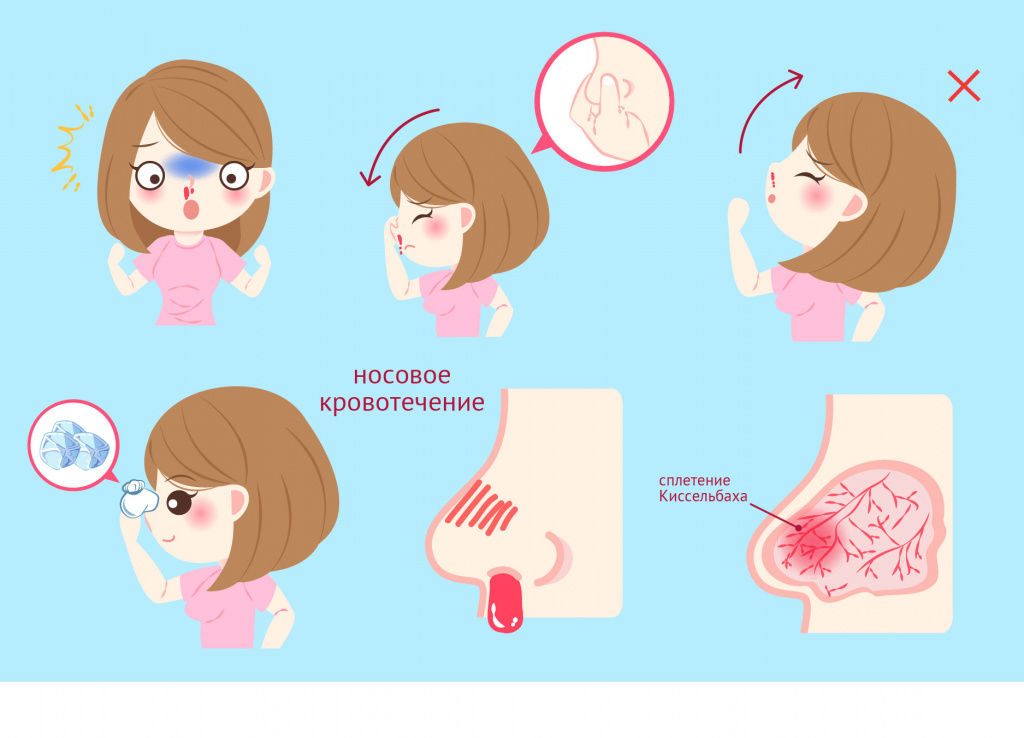

Иногда главными симптомами болезни могут быть носовые или желудочно-кишечные кровотечения, которые наступают самостоятельно или при незначительных повреждениях. При частом их повторении развивается хроническая анемия.

Диагноз несложный, если при осмотре слизистой губ, языка, носа удается определить характерное расширение сосудов. В сложных случаях, при поражении внутренних органов, применяется компьютерная томография с болюсным контрастным усилением, позволяющая визуализировать аномальные сосуды.

Клиническая картина[править | править код]

Телеангиэктазии могут начать формироваться в возрасте 6—10 лет как у мальчиков, так и у девочек. Начинают проявляться уже в возрасте 40—50 лет.

Лечение[править | править код]

Направлено на остановку кровотечения, при необходимости проводят переливание крови и назначают препараты железа. Используют также криотерапию, иногда — хирургическое вмешательство. Если дело касается носовых кровотечений, то применение тампонад полости носа только увеличивают рецидив и тяжесть кровотечений. Применение тампонов Merocel, гемостатической губки неэффективно, так как ещё больше повреждает слизистую. Достаточно эффективными оказываются тампоны, сделанные из поролоновой губки и пальца силиконовой перчатки. После проведения эффективной тампонады рекомендуется назначение интенсивной консервативной гемостатической терапии, препаратов, положительно влияющих на сосудистую стенку (транексамовая кислота, этамзилат, аминокапроновая кислота, викасол, витамин C).

После купирования носовых кровотечений рекомендуется применение местных эпителизирующих и регенерирующих препаратов, содержащих ланолин, витамин E, дексапантенол. Чем чаще будет применение (7—8 раз в день), тем выше шансы благоприятного исхода.

Очень важно в период купирования носовых кровотечений максимально контролировать АД, ЧСС, избегать любых физических нагрузок вплоть до назначения слабительных препаратов, чтобы исключить повышение давления, связанное с потугами во время акта дефекации.

Примечания[править | править код]

- ↑ Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

Ссылки[править | править код]

- Ослера — Рандю болезнь // 1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг (рус.).

- Официальная страница международной организации по борьбе с HHT

- Группа организации по борьбе с HHT

- Международное сообщество HHT

- Международное сообщество распространения информации о HHT

Источник

Болезнь Рандю – Ослера – Вебера, известная также как синдром Ослера и геморрагический ангиоматоз – редкое наследственное заболевание, которое вызывает сосудистую дисплазию, вследствие чего возникают множественные аномалии сосудов, увеличивающие риск кровотечения.

[contents]

Болезнь затрагивает печень, носоглотку, центральную нервную систему, легкие, селезенку, мочевыводящие пути, ЖКТ, слизистую глаз, руки и пальцы. Возникновение патологических структур может происходить в течение всей жизни больного. Чаще всего болезнь проявляется повторяющимися носовыми или желудочно-кишечными кровотечениями. В обоих случаях происходит значительное снижение концентрации гемоглобина, которое может потребовать переливаний. Симптомы болезни могут проявиться не сразу. Чаще всего это происходит на четвертом десятилетии жизни (около 90% случаев) или позже.

Перспективы лечения заболевания зависят от тяжести симптомов. При своевременном выявлении заболевания и адекватном контроле кровотечений прогноз обычно хороший.

СОДЕРЖАНИЕ:

Причины возникновения

Причиной возникновения синдрома Ослера является мутация двух генов, которые отвечают за процессы восстановления тканей и морфогенез (формообразование) сосудов.

Передается синдром Рандю – Ослера – Вебера по аутосомно-доминантному принципу: развитие болезни у ребенка происходит при передаче поврежденного гена от любого из родителей. Ненаследственные патологии фиксируются крайне редко. Считается, что причиной изменения структуры стенок сосудов являются неблагоприятные факторы (чаще всего это химические вещества и инфекции), которым подвергается плод на протяжении беременности.

Первые симптомы болезни Рандю – Ослера можно наблюдать у детей 6-10 лет. Как правило, они проявляются на голове, мочках ушей, слизистых десен, щек, губ и на крыльях носа. По мере взросления количество ангиэктазий увеличивается, а кровоточат они чаще и сильнее.

Симптоматика

Внешние проявления и проявления геморрагического характера

Ослер выделил три вида телеангиэктазий:

- ранние – небольшого размера пятнышки неправильной формы;

- промежуточные – сосудистые паутинки;

- узловатые – выступающие на 1-3 сантиметра красные узелки овальной или круглой формы.

У достигших двадцатипятилетнего возраста больных нередко выявляются ангиэктазии сразу нескольких или всех видов. От других подобных образований их отличают, используя легкое надавливание. Характерные для данной болезни ангиэктазии бледнеют при надавливании и наливаются кровью после того, как давление прекращается.

Первые геморрагические явления чаще всего проявляются в виде носовых кровотечений с тенденцией к обострению. На протяжении длительного времени может кровоточить только одно носовое отверстие. Реже чередуются кровотечения различной локализации.

Их длительность и интенсивность может быть самой различной – от непродолжительных и относительно несильных до продолжающихся на протяжении нескольких дней и недель, приводящих к тяжелой форме анемии, которая может окончиться летальным исходом, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

Артериовенозные аневризмы и другие проявления

Во внутренних органах генетически обусловленная неполноценность сосудов выражается в артериовенозных аневризмах, в большинстве случаев локализованных в легких. Симптомы: увеличение количества эритроцитов, гиперемия конъюнктивы, одышка, синюшно-красный цвет лица.

Значительно реже аневризмы образуются в селезенке, печени и почках. Распознать эти артериовенозные аневризмы достаточно сложно из-за схожей симптоматики хронического лейкоза, туберкулеза, врожденных пороков сердца и других болезней.

Продолжительный ангиоматоз органов со временем может стать причиной необратимых изменений их структуры, развития хронической почечной и сердечно-легочной недостаточности. Однако к смерти чаще всего приводят повторяющиеся кровотечения с последующей анемией и сердечной недостаточностью.

В очень редких случаях в толстом кишечнике у больных семейной наследственной телеангиэктазией образуются доброкачественные полипы, которые могут кровоточить или со временем трансформироваться в рак ободочной и прямой кишки.

Другой, также довольно редкий симптом, – легочная гипертензия: состояние, при котором из-за повышения давления в артериях легкого оказывается давление на правую сторону сердца, приводящее к периферическим отекам ног, обморокам и приступообразной боли в сердце.

Диагностика

Болезнь Рандю – Ослера – Вебера может быть диагностирована на основании результатов опроса самого обследуемого, инструментальных исследований и лабораторных анализов.

В числе наиболее эффективных лабораторных исследований:

- общий анализ и биохимия крови: при наличии болезни будет выявлен недостаток железа и понижение уровня красных кровяных телец и гемоглобина;

- общий анализ мочи: присутствие эритроцитов в случае кровотечения в мочевыводящих путях;

- пробы для биохимической и иммунологической оценки гомеостаза: могут обнаружить характерные признаки внутрисосудистого свертывания крови, однако существенных нарушений чаще всего не выявляют.

Инструментальные методы диагностики – проводящиеся с использованием оснащенной камерой гибкой трубки (эндоскопа) осмотры внутренних органов. Эндоскоп вводится в маленькие надрезы или естественные отверстия. Чаще всего для этих целей применяют эндоскопию толстого кишечника – колоноскопию; органов брюшной полости – лапароскопию; тонкого кишечника, желудка и пищевода – фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС); эндоскопию мочевыводящих и дыхательных путей – цитоскопию и бронхоскопию, соответственно.

В случае выявления поражений внутренних органов проводят позволяющую детально визуализировать аномалии сосудов контрастно-усиленную томографию. В случае если в головном мозге ребенка обнаруживаются артериовенозные фистулы и расширение сосудов, рекомендуется в возрасте 10-14 лет пройти МРТ мозга и КТ легких.

Терапия болезни

Люди, страдающие болезнью Рандю – Ослера, нуждаются в пожизненной поддерживающей терапии под наблюдением врачей.

Лечение состоит из нескольких ключевых компонентов:

- восполнение кровопотери и необходимых для нормального функционирования организма веществ;

- купирование кровотечений и соответствующие профилактические меры;

- устранение стойких расширений мелких сосудов кожи;

- хирургическое вмешательство с целью коррекции аномалий сосудов.

Не рекомендуется использовать для остановки носового кровотечения тугие тампонады, увеличивающие вероятность рецидивов. Временно снизить интенсивность кровотечения можно с помощью промывания слизистой носа Лебетоксом, перекисью водорода или Тромбином, однако все эти средства малоэффективны.

После того как кровотечение купировано, следует задействовать лекарства, содержащие декспантенол, ланолин и витамин Е, способствующие скорейшему заживлению поверхности эпителия. Все вышеперечисленные методы и средства следует использовать только после врачебной консультации.

Профилактика

Профилактические меры заключаются в устранении вызывающих кровотечения факторов, в числе которых:

- употребление острой пищи и алкогольных напитков;

- дефицит минералов и витаминов;

- прием разжижающих кровь лекарственных препаратов;

- значительные физические нагрузки;

- повышение артериального давления;

- прямая травматизация телеангиэктазий.

Системное лечение болезни Рандю – Ослера заключается в приеме гормонов, препаратов для укрепления сосудов (этамзилат, витамин С и др.) и железосодержащих лекарств для лечения анемии. В случае существенной кровопотери осуществляется переливание крови.

Устранение телеангиэктазий осуществляется с помощью:

- прижиганий электротоком – термокоагуляция;

- обработки слизистой жидким азотом – криодеструкция;

- обработки лазером – лазерная абляция;

- воздействия на сосуды хромовой и трихлоруксусной кислотами – химическая деструкция.

Хирургическое вмешательство осуществляется при систематических сильных кровотечениях, а также при обнаружении артериовенозных аневризмов. В процессе операции производится частичное удаление пораженного сосуда с последующей перевязкой питающих его кровью капилляров.

Прогноз

При условии прохождения регулярного профилактического лечения, болезнь Рандю – Ослера имеет благоприятный прогноз.

Без надлежащей поддерживающей терапии заболевание способно вызывать такие осложнения:

- железодефицитная анемия (ЖДА) – дефицит железа в организме человека следствием которого является быстрая утомляемость, слабость, нарушение внимания, сонливость. Кроме того отмечается появление проблем с кожей, ногтями и волосами;

- анемическая кома – крайне тяжелое состояние обусловлено недостатком кислорода в тканях или блокировки дыхательных ферментов;

- легочная гипертензия (ЛГ) – сужение легочных сосудов приводящее к правожелудочковой недостаточности и преждевременной смерти;

- цирроз печени – необратимая гибель здоровых клеток печени и их замещение фиброзной соединительной тканью приводящее к полной потери работоспособности органа, что влечет за собой летальный исход;

- слепота – наступает в результате кровоизлияния в сетчатку глаза;

- абсцесс головного мозга – гнойно-воспалительный процесс в полости черепа.

Важно помнить, что синдром Рандю – Ослера бывает причиной больших кровотечений, приводящих к смерти.

Источник

Болезнь Рандю-Ослера относится к наследственным вазопатиям, точнее, ее называют диссеминированным гемангиоматозом. Особенности истончения стенок капилляров к шестилетнему возрасту ребенка вызывают изменение структуры и превращают их в мелкие кровоточащие аневризмы, что нарушает местную циркуляцию крови в тканях.

Первые данные о клинике описаны французским врачом Луи Мари Рандю, в дальнейшем более полная информация представлена сэром Уильямом Ослером и Фредериком Парксом Вебером в конце XIX и начале XX века. Поэтому полное название патологии — болезнь Рандю-Ослера-Вебера.

Выявляется у 1 человека из 5000 населения. Одинаково часто болеют как мальчики, так и девочки. Максимально проявляется в среднем возрасте (в 40–50 лет). В лечении приходится сталкиваться с повторными трудно останавливаемыми кровотечениями.

В МКБ-10 патология включена в подкласс «Болезней капилляров» с кодом I78.0.

Что известно о причинах заболевания?

До настоящего времени точная причина болезни не выяснена. Установлена связь с генетическими мутациями и передачей по наследству измененных генов по доминантному типу, при наличии у одного из родителей. Однако имеются случаи, независимые от наследования, их называют спорадическими.

Генетические исследования позволили выделить 3 типа нарушений:

- I тип — ген, отвечающий за синтез коллагена;

- II тип — дефектура рецепторов фактора роста опухоли;

- III тип — имеет сложную маркировку (600604, 12p11–p12; Â).

В результате главными источниками кровотечения являются:

- очаги истончения стенок капилляров венозного и артериального вида;

- неконтролируемое расширение диаметра микрососудов;

- артериовенозные аневризмы.

Установлено негативное влияние перенесенного будущей матерью инфекционных заболеваний в первом триместре беременности, приема лекарственных препаратов.

Провоцирующими факторами кровотечения могут быть:

- недостаток витаминизации пищи, вегетарианская диета;

- плотно прилегающая одежда, травмирующая поверхностные сосуды.

Современные представления о болезни

Современные данные позволили установить основу нарушения анатомической целостности сосудов (дисплазии). Неполноценность мезенхимальной оболочки приводит к частичному отсутствию эластичных и мышечных волокон и замене их на рыхлую соединительную ткань.

На участках венул и артериол формируются выпячивания типа аневризматических расширений (телеангиэктазов)

Легкая травмированность вызывает кровотечения. Поражение капилляров при болезни Рандю-Ослера имеет не только поверхностную кожную локализацию, но распространяется на слизистые оболочки внутренних органов, чаще всего бронхи, носоглотку, ротовую полость, мочевой пузырь.

Клинические проявления

Несмотря на наследственную передачу, болезнь Рандю-Ослера начинает проявляться после 10 лет, а чаще в период полового созревания и к 40 годам.

Первые признаки выражены сосудистыми «звездочками» с темно-красными папулами в центре. Они располагаются:

- на коже носа,

- на губах,

- во рту (десна, язык),

- на ушах,

- в зоне волосистой части головы.

При травмировании ангиоэктазы кровоточат. Возможен единственный признак — носовые кровотечения.

С возрастом количество высыпаний увеличивается, они распространяются на слизистые разных органов. Более всего поражаются желудок и кишечник. Поэтому к симптоматике присоединяются кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

При разрыве аналогичных образований в оболочке головного мозга проявляется клиника инсульта. У девушек и женщин возможны маточные кровотечения, обильные менструации.

Повторные кровотечения сопровождаются развитием железодефицитной анемии. У пациентов появляются:

- слабость,

- головные боли,

- головокружение.

Промежуточную форму телеангиэктазий отличают сосудистые пачки вокруг пятна в центре

Ослер выделил 3 разновидности телеангиэктазий:

- ранние — имеют форму маленьких пятнышек с неправильными очертаниями;

- промежуточные — характерны сосудистые отростки (анастомозы между артериолами и венулами);

- узловатые — образуются яркие красно-синюшные узелки в центре высыпаний, выступающие над кожей на 1–3 мм, размер их диаметра доходит до 5–7 мм.

У пациентов после 25 лет имеются ангиэктазии двух или всех типов. Чтобы отличить их от других сосудистых образований, нужно слегка надавить на поверхность, пятно побледнеет и снова наполнится кровью после остановки контакта.

Телеангиэктазии могут располагаться:

- на кончиках пальцев;

- под ногтями;

- в зеве и гортани;

- в бронхах;

- в мочевыводящих путях и почечных лоханках;

- во влагалище у женщин.

Кровотечения меняют свою локализацию: возможно начало с одного носового хода, затем присоединение других (легочно-бронхиальных, кишечных, почечных). Интенсивность меняется от незначительной до упорных, плохо поддающихся лечению, длительностью по несколько дней и недель. Такие случаи приводят в анемизации пациента.

Как проявляется неполноценность сосудов во внутренних органах?

Врожденные нарушения строения стенки мелких сосудов образуют характерные артериовенозные аневризмы. Чаще всего они находятся в легочной ткани. К кожным симптомам добавляются:

- одышка;

- инъецированность склер;

- синюшно-красный цвет лица;

- полиглобулия — увеличение количества эритроцитов.

Если аневризматические расширения капиллярного русла появляются в печени, почках или селезенке, их очень сложно диагностировать. Чаще всего заболевание принимается за опухоли, туберкулез внутренних органов, эритремию, врожденные пороки.

Длительное течение ангиоматоза приводит к:

- прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности;

- хронической уремии;

- тяжелой постгеморрагической анемии;

- сердечной недостаточности.

Изменения необратимы.

Особенности клинического течения

Течение болезни Рандю-Ослера некоторыми учеными делится на стадии, которые носят аналогичные названия с формами по Ослеру. Они придерживаются мнения, что по форме высыпаний можно судить о выраженности патологических изменений в сосудах.

Выделяют типы патологии:

- назальный — проявляется носовыми кровотечениями;

- глоточный — телеангиэктазии видны при осмотре глотки;

- кожный — кровоточат отдельные участки на коже;

- висцеральный — отличается кровоточивостью внутренних органов;

- смешанный — поражены и кожа, и слизистые внутренних органов.

Разновидность кожной локализации — пятна возникают на пальцах и ладонной поверхности

Диагностика

При наличии типичных поверхностных изменений на лице, видимых слизистых, волосистой части головы, при повторных кровотечениях диагноз не вызывает сложности.

По анализам крови невозможно судить о болезни Рандю-Ослера, поскольку не выявляются существенные изменения гемостаза. Имеются лишь последствия кровотечений, кровопотери в виде:

- умеренного тромбоцитоза,

- склонности к гиперкоагуляции,

- анемии,

- эритроцитоза,

- снижения гемоглобина.

При множественных телеангиэктазиях в крови наблюдается рост внутрисосудистого свертывания (коагулопатия потребления), тромбоцитопения.

Биохимические тесты помогают выявить повреждение органов и нарушение их функции.

В анализе мочи возможно обнаружение эритроцитов (гематурия). Массивное кровотечение, возможно, связано с почечнокаменной болезнью, распадающейся опухолью. Микрогематурия и белок больше указывают на гломерулонефрит.

Кровь в каловых массах указывает на кровотечение из желудка или кишечника. Для выявления точной локализации необходимы исследования с помощью эндоскопической техники. Оптические приборы позволяют увидеть типичное поражение слизистой.

Компьютерная томография проводится в случаях висцеральных форм.

Как лечат кровотечения при болезни Рандю-Ослера?

Лечение проводится, по сути, не самой болезни, а кровотечений.

Схематично алгоритм остановки кровотечения выглядит так:

- если источник кровотечения в доступном месте, использовать прижатие сосуда, гемостатическую губку, тампонаду с перекисью водорода, в лечебном учреждении — коагуляцию специальным прибором;

- при недоступном подозреваемом источнике препаратами выбора могут быть кислота аминокапроновая, Менадион (1% раствор), хлористый кальций (10% раствор), переливание крови и заменителей при тяжелых анемиях.

Более подробно консервативная терапия кровотечения заключается в использовании средств местного и общего воздействия.

Способ орошения врач-специалист применяет курсами

К местным относят:

- Орошения кровоточащей слизистой препаратами Лебетоксом, Рептилазой, Стипвеном, тромбином, тромбопластином, охлажденным раствором аминокапроновой кислоты. Специалисты рекомендуют постоянно держать дома в холодильнике одно из этих средств. Они могут понадобиться для оказания доврачебной помощи при кровотечении. Орошение проводят маленькой резиновой грушей или шприцем. Вставлять тампон не рекомендуется, поскольку он вызывает дополнительное травмирование слизистой.

- Для прижиганий используются растворы трихлоруксусной или хромовой кислот, нитрата серебра или применяют метод диатермокоагуляции.

При повторных профузных кровотечениях в ЛОР-отделениях производят:

- хирургическую отслойку слизистой с перевязкой приводящей артерии (решетчатой и верхнечелюстной);

- криоаппликацию — процедура заключается во введении в носовые ходы специального аппарата с циркулирующим азотом, который обеспечивает замораживание тканей до минус 196 градусов по Цельсию, воздействие проводится в течение 30–90 секунд.

Для закрепления эффекта дополнительно через день еще делают от 4 до 8 процедур секундного распыления жидкого азота. Результативность метода позволяет избавиться от носовых кровотечений на срок от нескольких месяцев до года.

После остановки носового кровотечения рекомендуется применять местно для регенерации и смягчения эпителия мази с ланолином, витамином Е, Декспантенолом

Для общего воздействия оказались полезными инъекции эстрогенов или тестостерона, половые гормоны смягчают кровоточивость. А такие известные препараты, как Викасол, Желатин, Дицинон, кальция хлорид, аминокапроновая кислота, при болезни Рандю-Ослера бесполезны.

Хирургическое лечение при висцеральных кровотечениях дает только временный эффект, поскольку вырастают новые ангиэктазии, и кровотечение возобновляется. Тем не менее оперировать стараются на ранних стадиях, пока в органах не наступили выраженные расстройства микроциркуляции.

При значительной кровопотере используют препараты из донорской крови (замороженную плазму и тромбоциты). Тяжелая форма анемии требует трансфузии эритроцитарной массы. Для полноценного лечения анемии пациентам назначают: препараты железа, витамин С.

Какие возможны осложнения?

Наиболее тяжелыми осложнениями болезни Рандю-Ослера, приводящими к смертельному исходу, являются:

- большая кровопотеря с анемической комой, даже при выводе пациента из этого состояния часто остается слепота, параличи;

- кровоизлияние в головной мозг — в отличие от обычного инсульта любые попытки удалить гематому могут вызвать дополнительное кровотечение.

Как протекает беременность у женщин с болезнью Рандю-Ослера?

Акушеры-гинекологи относят беременных женщин с болезнью Рандю-Ослера к группе высокого риска, они ведутся совместно с гематологом. Осложнений ждут во втором и третьем триместрах. Женщина должна быть предупреждена и заранее госпитализирована.

Все обследования с помощью эндоскопических аппаратов должны проводиться до наступления беременности, поскольку женщине в положении они уже противопоказаны. Это касается и магниторезонансной томографии.

Серьезные осложнения случаются редко. Роды проходят без внешних усилий и ведутся акушерами так же, как обычно. Кровотечения случаются очень редко. Возможно, женщину защищают гормональные изменения.

Какие факторы провоцируют кровоточивость?

Воспитание ребенка с болезнью Рандю-Ослера потребует от родителей профилактики любых насморков, борьбы с травмами, кожной инфекцией. Взрослому человеку следует самому знать, отчего возможны кровотечения, и стараться их предупредить.

Факторами провокации могут быть:

- риниты и гаймориты;

- легкие механические травмы участков кожи с телеангиэктазией;

- стрессовые ситуации;

- постоянное недосыпание;

- умственное и физическое перенапряжение;

- острая пища и алкоголь;

- прием Аспирина и других дезагрегантов;

- работа в ночную смену.

Рекомендуется с детских лет следить за питанием, поддерживать иммунитет, обеспечивать щадящие условия в быту, в школе. Трудоустройство больного должно учитывать необходимые ограничения в работе. Будущим родителям, знающим об отягощенной наследственности, лучше перед решением вопроса о зачатии проконсультироваться в генетической консультации.

Пациентам с имеющейся патологией необходимо обязательно проходить диспансеризацию у гематолога. Внеочередная консультация может понадобиться при необходимости каких-либо хирургических вмешательств.

Родственникам следует помнить, что от умения оказывать первую помощь и наличия кровоостанавливающих растворов в домашней аптечке зависит жизнь близкого человека.

Источник