Кровотечения после разрыва матки

Одним из наиболее опасных осложнений родового акта является разрыв матки (ruptura uteri), который еще в конце прошлого века давал 100% материнской и детской летальности, т. е. все женщины с разрывом матки умирали.

Причиной гибели роженицы при разрыве матки служит кровотечение из разорванных сосудов матки, быстрое и резкое обескровливание и шок. Чем крупнее калибр поврежденных сосудов, тем сильнее кровотечение и быстрее наступает анемизация. Шок развивается в результате травмы при чрезвычайно сильном раздражении нервных окончаний самой матки, особенно ее брюшинного покрова, а также в результате раздражения других органов брюшной полости содержимым матки, попадающим после ее разрыва в брюшную полость. Даже в наши дни при современной организации акушерской помощи, при наличии службы переливания крови и современной анестезиологии, разрывы матки нередко заканчиваются гибелью женщины.

Каковы же причины разрыва матки и как их избежать? Длительное время считалось, что причинами самопроизвольного разрыва матки в родах является клиническое несоответствие размеров предлежащей части плода и входа в малый таз. Подобное несоответствие возникает при узком тазе, при гигантском плоде, разгибательных вставлениях головки плода, гидроцефалии, запущенном поперечном положении плода. Механизм такого разрыва состоит в том, что при наличии препятствия к продвижению плода развивается чрезмерно сильная родовая деятельность, следствием которой является перерастяжение нижнего сегмента матки из-за продолжающегося перемещения (ретракции) пластов мышечных волокон вверх, в тело матки. В результате нижний сегмент матки истончается и разрывается. Эту механическую теорию разрыва матки в 1875 году предложил Бандль, в связи с чем разрыв матки, произошедший вследствие перерастяжения нижнего сегмента матки, и в наши дни иногда называется бандлевским разрывом.

В дальнейшем, по мере изучения патологических изменений стенки матки в месте разрыва, было доказано, что самопроизвольному разрыву матки всегда предшествуют изменения миометрия, в результате которых и происходит разрыв. Впервые мысль о том, что основной причиной происхождения разрыва матки является хрупкость патологически измененных ее тканей, высказал в начале XX века русский акушер Н. 3. Иванов. Другой русский врач Я. Ф. Вербов в 1913 году развил эту мысль и своими исследованиями доказал, что здоровая матка самопроизвольно не рвется, что разрыв происходит на почве неполноценности миометрия.

В настоящее время установлено, что основной причиной разрыва матки являются патологические изменения ее стенки. Реже разрыв происходит только в результате перерастяжения нижнего сегмента матки, но чаще всего самопроизвольный разрыв матки происходит при сочетании причин — при существовании неполноценной стенки матки и явлений клинического несоответствия.

Неполноценность стенки матки возникает после повреждений ее во время аборта, которые в момент выскабливания остались нераспознанными, после перенесенных в прошлом операций на матке — кесарева сечения, консервативного вылущения одного или нескольких узлов фибромиомы. Частота разрыва матки после бывших операций зависит в основном от трех факторов: места разреза, направления разреза и особенностей заживления послеоперационной раны матки.

Известно, например, что поперечное рассечение матки в области нижнего сегмента при операции кесарева сечения в 10 раз уменьшает опасность разрыва при последующих родах, так как наиболее интенсивно сокращающаяся часть матки, тело ее, при таком разрезе не повреждается.

Любая рассеченная ткань заживает тем лучше, чем меньше повреждено в ней лимфатических и кровеносных сосудов и нервов. В различных отделах матки ход основных артериальных и лимфатических сосудов, а также нервных волокон имеет различное направление. Разрезы матки для лучшего их заживления должны производиться параллельно ходу сосудов и нервов. В области перешейка направление сосудов и нервов горизонтальное, поэтому при кесаревом сечении поперечный разрез матки в нижнем сегменте является наиболее анатомически обоснованным.

Что касается заживления послеоперационной раны матки, то, если на месте разреза образовался грубый соединительнотканный фиброзный рубец, при растяжении матки последующей беременностью, особенно в родах, стенка матки в месте рубца может оказаться несостоятельной и легко порваться.

К неполноценности маточной стенки может привести перенесенный в прошлом эндомиометрит различной этиологии, затяжные роды, во время которых имелось длительное сдавление стенки матки между головкой плода и костями таза женщины с явлениями нарушения питания тканей, а также недоразвитие матки и различные аномалии ее развития, при которых имеет место врожденная функциональная слабость миометрия.

Все перечисленные факторы являются основными предрасполагающими причинами самопроизвольного разрыва матки, который чаще всего происходит в периоде изгнания, но может наступить и в первом периоде родов и даже во время беременности.

Помимо самопроизвольных разрывов, существуют еще насильственные разрывы. Эти разрывы происходят во время производства акушерской операции или пособия. Во всех случаях насильственный разрыв является следствием либо неумелого и грубого выполнения техники операции, либо осуществления операции при отсутствии необходимых условий, либо при наличии противопоказаний.

Наиболее часто к насильственному разрыву матки приводят поворот плода на ножку при отсутствии его подвижности в полости матки, т. е. при запущенном поперечном положении; извлечение за тазовый конец крупного плода или плода с нераспознанной гидроцефалией; применение акушерских щипцов при отсутствии условий (высоко расположенная головка, отсутствие полного раскрытия) и т. п.

Ни одна акушерская операция не должна осложняться разрывом матки. Поэтому, правильно оценивая условия для производства той или иной операции, а также обращая внимание на наличие противопоказаний, мы можем и должны ликвидировать группу насильственных разрывов матки.,

Каждому самопроизвольному разрыву матки предшествует картина угрожающего разрыва, симптомы которого иногда хорошо выражены, а иногда стерты. Особенно яркую клиническую картину имеет угрожающий разрыв матки при механическом препятствии к изгнанию плода. Она характеризуется следующими симптомами:

1. Чрезмерно интенсивная или бурная родовая деятельность. Сокращения матки следуют одно за другим почти без пауз, может наблюдаться судорожная родовая деятельность, когда отсутствует расслабление мышцы матки.

2. Преждевременные потуги, которые появляются при головке, прижатой ко входу в таз или фиксированной малым сегментом.

3. Матка напряжена, особенно в области нижнего сегмента, который резко растянут, истончен и болезнен при пальпации.

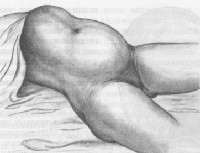

4. Растяжение нижнего сегмента матки, в котором находится почти весь плод, изгнанный из полости матки, приводит к тому, что матка изменяет свою форму. Она приобретает форму, напоминающую песочные часы (рис. 23). Верхняя часть представляет собой плотное сокращенное тело матки, а нижняя часть — растянутый и напряженный нижний сегмент. Границей между ними является так называемое ретракционное кольцо, располагающееся на уровне пупка или выше его и идущее в косом направлении.

23. Живот женщины при угрожающем разрыве матки.

5. В связи с тетаническими сокращениями матки прощупываются резко напряженные круглые маточные связки.

6. Выраженное сдавление мочеиспускательного канала и нижней части мочевого пузыря между головкой плода и лобковыми костями приводит к затруднению акта мочеиспускания. Роженица либо не может помочиться совсем, либо мочится часто, но по нескольку капель. Симптом расстройства мочеиспускания — один из первых тревожных симптомов, он появляется за несколько часов до развития картины угрожающего разрыва матки. Поэтому у каждой женщины в родах особенное внимание необходимо уделять функции мочеиспускания.

7. Бурная родовая деятельность и преждевременно появившиеся потуги приводят к возникновению отека наружных половых органов.

8. Поведение роженицы беспокойное, она мечется, кричит, жалуется на сильные боли.

9. Беспрерывно следующие схватки или потуги без расслабления матки между ними приводят к ухудшению маточно-плацентарного кровообращения и возникновению внутриутробной асфиксии плода. Напряжение и болезненность живота не дают возможности выслушать сердцебиение плода.

10. При влагалищном исследовании часто обнаруживается ущемление отечной передней губы шейки матки. Если шейка матки ущемлена между вколотившейся головкой и костями таза и лишена возможности смещаться вверх, то растяжение нижнего сегмента матки выше места ущемления происходит особенно интенсивно. При явлениях угрожающего разрыва матки заправлять ущемленную губу шейки матки ни в коем случае нельзя. Малейшее насилие может перевести состояние угрожающего разрыва в свершившийся.

Следовательно, при внимательном наблюдении за роженицей в процессе родов можно своевременно распознать угрозу так называемого бандлевского разрыва матки и предотвратить наступление катастрофы.

Совершенно иначе выражена клиника угрожающего разрыва матки на почве патологических изменений ее стенки. В этих случаях вследствие несостоятельности, хрупкости миометрия происходит как бы расползание стенки матки в наиболее измененном участке. Поэтому иногда рубцовоизмененная стенка матки расползается во время беременности, не выдерживая даже постепенного растяжения ее растущим плодом. Локализация разрыва может быть различной и зависит от того, в каком участке матки имеется патологически измененная ткань.

Разрыв патологически измененной стенки матки чаще возникает в родах у повторнородящих женщин. Отличительной чертой этих разрывов является отсутствие бурной родовой деятельности. Измененный миометрий не в состоянии дать интенсивные сокращения. Стенка матки начинает расползаться при частых, но слабых, непродуктивных и болезненных схватках. Особенно должны настораживать слабые, но болезненные схватки у повторнородящей женщины после отхождения околоплодных вод при высоко стоящей головке.

Следующим симптомом, говорящим об угрозе разрыва матки, является истончение матки в области рубца и болезненность этого участка при пальпации его. Вполне естественно, что рубцовые изменения задней стенки матки не доступны пальпаторному методу исследования. Все остальные симптомы угрожающего разрыва матки, описанные раньше, при механизме разрыва по типу расползания могут иметь место, но выражены они значительно слабее.

Если при состоянии угрожающего разрыва матки не будет немедленно оказана помощь, то вскоре неизбежно он произойдет. Сам процесс разрыва матки происходит очень быстро после того, как симптомы угрозы его достигают кульминации. Поэтому акушерка, самостоятельно ведущая роды, должна при подозрении на возникновение угрожающего разрыва матки немедленно прекратить или ослабить родовую деятельность и вызвать врача, обязательно сообщив ему причину вызова. Для прекращения родовой деятельности применяется масочный эфирный наркоз.

Диагностика совершившегося разрыва матки в родах не представляет большой трудности, так как клиническая картина, наблюдающаяся при этом, весьма характерна. Внезапно прекращаются болезненные схватки, заставлявшие роженицу кричать и метаться. Вслед за наступившим разрывом быстро изменяется общее состояние роженицы в связи с развившимся травматическим шоком и нарастающим малокровием: лицо резко бледнеет, зрачки расширяются, пульс становится частым и слабым, артериальное давление снижается, дыхание учащается и делается поверхностным, появляется головокружение, кожа становится холодной наощупь, покрывается потом, иногда разрыв матки сопровождается тошнотой и рвотой.

При полном разрыве матки, когда нарушаются все слои стенки матки, плод полностью или частично, а иногда вместе с отделившейся плацентой, попадает в брюшную полость. При этом части плода могут очень легко пальпироваться сразу под брюшной стенкой. Предлежащая часть плода, которая была раньше фиксирована во входе в таз, становится подвижной, а иногда определяется сбоку. Если весь плод родился в брюшную полость, то рядом с отклонившейся предлежащей частью его определяется сократившееся тело матки.

При полном разрыве матки, в связи с попаданием в брюшную полость крови и околоплодных вод, быстро нарастают явления раздражения брюшины — тошнота, рвота, разлитая болезненность по всему животу, положительный симптом Щеткина — Блюмберга, напряжение передней брюшной стенки, метеоризм.

Если произошел неполный разрыв матки ( непроникающий), при котором разрываются слизистая оболочка и мышечный слой стенки матки, а серозный покров остается неповрежденным, то кровь и содержимое матки не попадают в брюшную полость. В таких случаях образуются забрюшинные гематомы. Размер гематомы зависит от локализации и величины разрыва от того, какие сосуды повреждены и насколько интенсивно кровотечение (рис. 24). При большой гематоме, образовавшейся между листками широкой связки, матка отклоняется в сторону, а сбоку от матки начинает определяться быстро увеличивающееся, напряженное и болезненное образование. Роженица в этих случаях жалуется на не прекращающиеся боли внизу живота, иногда в области крестца и поясницы, с иррадиацией в нижнюю конечность.

24. Разрыв матки.

а — полный, б — неполный.

Наружное кровотечение при разрыве матки появляется с момента его начала, бывает, как правило, не очень сильным, так как большая часть крови поступает или в брюшную полость или в забрюшинное пространство. При наступившем разрыве сердцебиение плода не прослушивается.

Если разрыв происходит путем расползания патологически измененной стенки матки, то все симптомы его поначалу могут быть не столь выраженными и нарастают постепенно. Это связано с тем, что рубцовая ткань не содержит крупных кровеносных сосудов, поэтому обильного внутреннего кровотечения при таких разрывах, как правило, не бывает. В клинической картине на первый план выходят симптомы шока и перитонеальные явления.

Любой разрыв матки, помимо шока и острого обескровливания, угрожает жизни женщины присоединением инфекции, вследствие чего может развиться перитонит и сепсис.

Лечение угрожающего разрыва матки состоит в том, чтобы предупредить его наступление. Поэтому необходимо немедленно прекратить родовую деятельность и родоразрешить женщину оперативным путем под глубоким наркозом.

Совершившийся разрыв матки, независимо от механизма его развития, формы и расположения лечится только оперативным путем. Производится немедленное чревосечение, из брюшной полости удаляются плод, послед, излившиеся воды и кровь. При наличии большого повреждения матки с размозжением тканей, а также признаков инфекции производится экстирпация матки без придатков. Однако часто при разрыве матки производится не удаление матки, а зашивание разрыва. Показаниями для этой операции, сохраняющей женщине матку, является небольшой свежий разрыв без размозжения тканей, отсутствие признаков инфекции, молодой возраст женщины и тяжесть ее состояния. Последнее обстоятельство имеет очень большое значение: чем тяжелее состояние роженицы, тем хуже она переносит столь травматичную операцию, как экстирпация матки.

Разрыв матки в нижнем сегменте или отрыв ее от сводов влагалища нередко сопровождаются и травмой мочевого пузыря, которая должна быть своевременно диагностирована и устранена.

При подготовке больной к операции, во время ее и после окончания операции обязательно должно производиться переливание крови. Одновременно необходимо проводить противошоковую и антисептическую терапию.

Задача всей службы родовспоможения, всех ее этапов и звеньев состоит в том, чтобы суметь предвидеть и предотвратить развитие столь грозного и опасного для жизни женщины осложнения, каким является разрыв матки. В связи с этим необходимо своевременно брать на учет всех беременных женщин и тщательно наблюдать за ними на протяжении беременности. Специальному учету подлежат те женщины, у которых можно ожидать разрыв матки. К этой группе повышенного риска относятся следующие:

1. Беременные женщины с анатомически суженным тазом (при величине истинной конъюгаты меньше 11 см).

2. Женщины, перенесшие в прошлом операции на матке (кесарево сечение, консервативное вылущение узлов фибромиомы, зашивание раны матки после перфорации ее и др.).

3. Многорожавшие с отягощенным акушерским анамнезом, особенно, если предыдущие роды были затяжными из-за слабости родовой деятельности. Недостаточность родовой деятельности в прошлом с известной долей вероятности может говорить о неполноценности мышечной стенки матки, что с каждыми последующими родами может прогрессировать. Если учесть, что размеры плода могут быть крупнее, чем при предыдущих родах, то несостоятельность стенки матки может привести к разрыву ее.

4. Беременные с крупным плодом, неправильным положением плода, с переношенной беременностью.

5. Женщины, перенесшие в прошлом послеродовые и послеабортные воспалительные заболевания. Для выявления этого контингента женщин необходимо тщательно собирать анамнез. В результате перенесенного эндомиометрита часть мышечной ткани матки замещается соединительной тканью, которая не способна ни сокращаться, ни растягиваться. Эти изменения стенки матки особенно опасны, если они локализуются в области перешейка.

Все беременные, относящиеся в группу угрожаемых по разрыву матки, должны быть профилактически госпитализированы в родильный дом за 2—3 нед до ожидаемого срока родов. Женщины с операциями на матке в анамнезе иногда госпитализируются еще раньше, если они испытывают хотя бы малейшие боли в животе. Роды у этого контингента рожениц проводятся под наблюдением врача.

Источник

Разрыв матки – это патологическое состояние, которое характеризуется нарушением целостности стенок матки во время родовой деятельности. К основным клиническим проявлениям относятся резко болезненные усиленные схватки, нарушение мочеиспускания, признаки кровопотери и эректильной или торпидной фазы шока. Диагностика разрывов матки основывается на предварительном сборе анамнеза и выявлении характерных симптомов, при необходимости – данных УЗИ. Терапевтическая тактика заключается в родоразрешении путем кесарева сечения, срединной лапаротомии или плодоразрушающих операций с остановкой кровотечения, сшиванием разрыва или экстирпацией матки в дальнейшем.

Общие сведения

Разрыв матки – это нарушение целостности матки при беременности или во время родов. Впервые данная патология была описана еще в XVI веке. В настоящий момент это – одно из наименее распространенных патологических состояний в акушерстве. Общая частота разрывов матки колеблется в пределах 0,1-0,01% от всех родов. До начала родов случается только 8-10% разрывов. В I и II триместрах данная патология наблюдается редко. При этом для разрывов матки характерны высокие показатели материнской и перинатальной смертности – 3-5% и 35-40% соответственно. В современном акушерстве ведущая роль отводится профилактике путем раннего выявления потенциальных этиологических факторов и рационального подбора способа родоразрешения на их фоне.

Разрыв матки

Причины разрыва матки

На данный момент выделяют несколько вариантов этиопатогенеза разрывов матки при родах: механическая преграда для плода, гистологические изменения тканей матки и насильственное воздействие. К первой группе относятся все анатомо-физиологические особенности матери и/или плода, которые осложняют или делают невозможным прохождение ребенка через женские родовые пути. Спровоцировать разрыв матки могут разгибательное или поперечное положение, асинкилитическое вставление головки, водянка головного мозга, большой плод, аномалии развития костей таза, наличие новообразований половых путей.

Гистологические изменения на данный момент являются наиболее распространенной причиной разрывов матки – свыше 90% всех случаев. В эту группу включают наличие рубцов или участков трофических изменений миометрия после более чем 3 родов, в т. ч. с осложнениями, множественных выскабливаний, кесаревых сечений или других операций на матке, частых эндометритов. Механизм развития основывается на потере эластичности тканей или их слабости и, как следствие – невозможности выдержать нагрузку. Насильственный разрыв матки, вызванный использованием акушерских пособий или операциями, встречается редко. Причиной разрыва в таких случаях становится оказание чрезмерного давления на матку руками врача или медицинским инструментарием. Разрыв матки может быть вызван несоблюдением техники проводимой операции, использованием приема Кристеллера, длительной стимуляцией окситоцином, поворотом плода при запущенном поперечном предлежании.

Классификация разрыва матки

В зависимости от патогенеза разрывы матки разделяют на:

- Самопроизвольные. Это разрывы, возникающие самостоятельно, на фоне анатомо-физиологических особенностей матери и/или ребенка (механическая преграда, гистологические изменения).

- Насильственные. Такие разрывы матки являются результатом медицинских действий (использования вакуум-экстрактора, щипцов, слишком быстрого рождения ребенка), травмы живота и таза.

По степени повреждения стенки разрывы матки можно разделить на две группы:

- Полные разрывы матки, при которых повреждаются эндо-, мио-, и периметрий. При этом формируется отверстие между маточной и брюшной полостью, через которое может выходить плод.

- Неполные разрывы матки ограничиваются только эндометрием и/или миометрием. Основное проявление – образование гематомы под висцеральной брюшиной или между листками широкой связки.

Симптомы разрыва матки

Разрыв матки может находиться на одной из 3 стадий: угрожающий, начавшийся или совершившийся. Такое деление обусловлено последовательностью нарушения целостности стенок матки и возникающими на фоне этого клиническими проявлениями. При угрожающем разрыве матки клиника обусловлена чрезмерным растяжением тканей, однако их целостность еще сохранена. Ведущие симптомы данной стадии: выраженные боли в гипогастрии, усиление интенсивности и сокращение пауз между схватками, повышение ЧСС и ЧД, субфебрилитет, задержка мочеиспускания, отек наружных половых органов. В средней трети живота или немного выше пальпаторно можно выявить контракционное кольцо. При угрожающем разрыве матки ухудшается фетоплацентарный кровоток, возникает гипоксия плода, которая приводит к повреждению в ЦНС или даже смерти ребенка.

Начавшейся разрыв матки характеризуется нарушением целостности эндометрия и миометрия, повреждением артерий или вен и формированием гематомы. Клинические проявления этой стадии включают в себя судорожные схватки с ярко выраженным болевым синдромом, выделения из влагалища кровянистого или сукровичного характера и примеси крови в моче. Данное состояние часто приводит к развитию шока. Его начальная (эректильная) стадия сопровождается общим возбуждением, сильным страхом, криком и мидриазом. Зачастую начавшейся разрыв матки завершается смертью ребенка вследствие длительной гипоксии.

Совершившейся разрыв матки проявляется полным разрывом стенки. При этом резко исчезает давление плода на половые пути. Клинически это характеризуется усилением боли на высоте одной из схваток, после которой полностью останавливается родовая деятельность. Ранее возникший шок переходит из эректильной фазы в торпидную, проявляются признаки массивной кровопотери: резкая бледность кожи, поверхностное дыхание и нитевидный пульс, «обвал» АД, западение глазных яблок, рвота, помутнение и потеря сознания. На фоне полного разрыва матки ребенок может переходить в брюшную полость. В таких случаях части плода четко пальпируются под брюшной стенкой, а сам плод смещается выше входа в малый таз.

Диагностика разрыва матки

Диагностика разрыва матки основывается на данных анамнеза и физикальном обследовании роженицы, при необходимости – результатах УЗИ. В большинстве случаев время на постановку диагноза очень ограничено, т. к. разрыв матки – это ургентное состояние, требующее немедленного врачебного вмешательства. В случае неправильной трактовки выявленных симптомов, неверного или позднего определения характера патологии существенно возрастает риск смерти как ребенка, так и матери.

При опросе женщины обращают внимание на характер болевых ощущений, наличие выделений из половых путей, ранее перенесенные гинекологические заболевания и операции, особенности предыдущих родов. Как правило, риск развития разрыва матки оценивается еще до начала родов, в т. ч. по результатам ультразвукового сканирования. О результатах обязательно информируется принимающий роды акушер-гинеколог. При физикальном обследовании женщины с подозрением на разрыв матки оценивается АД, ЧД и ЧСС, проводится пальпация живота. Далее выполняется внешний акушерский осмотр с целью оценки размеров и тонуса матки, положения в ней плода. При сомнительном результате физикального обследования может осуществляться контрольное ультразвуковое сканирование. УЗИ дает возможность оценить толщину стенок матки и выявить нарушение их целостности, определить стадию, на которой находится разрыв матки. С целью оценки жизнедеятельности плода может проводиться кардиотокография.

Лечение разрыва матки

Терапевтическая тактика при разрыве матки сводится к максимально быстрому родоразрешению и остановке кровотечения. Во всех случаях данное состояние является прямым показанием к немедленному оперативному вмешательству. Вне зависимости от стадии проводится восполнение ОЦК путем внутривенной инфузии препаратов крови или кровезаменителей и профилактика бактериальных осложнений при помощи антибактериальных средств.

При состоянии угрожающего разрыва матки осуществляется немедленное прекращение родовой активности матки. Это обеспечивается медикаментозной миорелаксацией на фоне общего обезболивания. Далее в зависимости от наличия признаков жизнедеятельности плода выполняется кесарево сечение или краниотомия. При начавшемся и совершившемся разрыве матки показана срединная лапаротомия с целью полноценной ревизии брюшной и маточной полостей. Также такой доступ позволяет провести иссечение краев и сшивание небольших разрывов или экстирпацию при массивных повреждениях, инфицировании или множественном размозжении тканей. При неполных разрывах матки проводится опорожнение гематомы и выполнение гемостаза.

Прогноз и профилактика разрыва матки

Прогноз для женщины при разрыве матки напрямую зависит тяжести повреждений, объема кровопотери и современности оказания помощи. Прогноз для ребенка при полном разрыве матки, как правило, остается неблагоприятным, что обусловлено отслойкой плаценты. Превентивные меры по отношению к разрывам матки подразумевают предварительное исключение всех обстоятельств, при которых оказывается чрезмерное воздействие на стенки органа. Для этого беременной необходимо регулярно посещать женскую консультацию и проходить полноценное обследование. При наличии факторов, которые потенциально могут вызвать разрыв матки, способ родоразрешения подбирается индивидуально лечащим акушером-гинекологом.

Источник