Кровотечение при ранениях печени

Операции при повреждении печени. Методы остановки кровотечений из печени.

При небольших поверхностных разрывах печени для выполнения гемостаза применяют П-образные швы, накладывая их в поперечном направлении по отношению к сосудам и желчным протокам печени. Для наложения швов на паренхиму печени применяют викрил или кетгут № 4 на атравматичной игле. В случае отсутствия атравматичного материала возможно использование круглой иглы с нитью № 4 или № 6. Применять нерассасывающийся шовный материал для наложения швов на ткань печени нельзя, так как в этом случае наблюдаются длительная воспалительная реакция и нередко абсцедирование, которое требует повторной операции и удаления шовного материала, являющегося инородным телом.

При разрывах печени глубиной более 3 см выполняют иссечение краев и удаление нежизнеспособных участков ткани, а затем на обе стороны дефекта накладывают гемостатические П-образные швы, отступая от края раны не меньше чем на 0,5 см. После достижения гемо- и желчестаза края дефекта сближают послойным наложением непрерывных или П-образных узловых швов, заходя за линию гемостатических швов (отступая от края раны не меньше чем на 1 см) и используя их для уменьшения нагрузки на рыхлую ткань печени. Швы следует затягивать осторожно, чтобы избежать их прорезывания. Для этого ассистент хирурга обеими руками старается максимально сблизить края разрыва. При прорезывании гемостатических швов под них подкладывают синтетические рассасывающиеся пленки При невозможности сближения краев раны или прорезывании швов дефект ткани тампонируют прядью сальника и узлы завязывают сверху этой пряди. При этом следует избегать травматизации или захватывания в шов сосудов, питающих прядь большого сальника. При наличии ран в области серповидной связки дефект можно укрыть мобилизованной серповидной связкой.

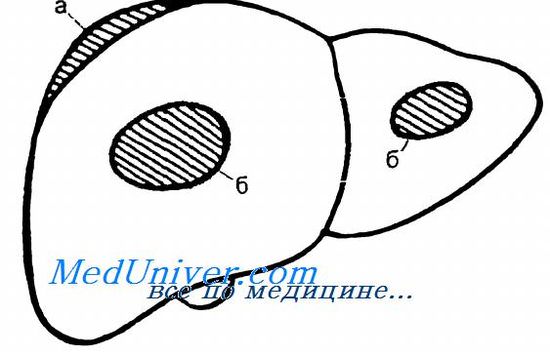

При закрытой травме печени наблюдаются самые разнообразные повреждения печени — от небольшого разрыва свободного края до разделения органа на фрагменты (с различной степенью жизнеспособности) Наиболее часто встречаются неправильной формы разрывы капсулы и паренхимы с истечением крови и желчи (60— 70 %), Размозжение нескольких сегментов, напротив, встречается всего в 1—2 ‘, случаев Нередко при закрытой травме живота хирург встречает большие подкапсульные гематомы, представляющие собой разрыв паренхимы с сохраненной капсулой (15—20 %). Подкапсульная гематома выглядит как флюктуирующее плоское образование темного цвета, расположенное под капсулой Глиссона. Ввиду большой вероятности двухэтапного разрыва такие гематомы следует опорожнить, осуществляя гемостаз одним из вышеуказанных способов. Особую форму закрытой травмы печени представляют внутрипеченочные гематомы (10—12 %), которые трудно диагностировать даже во время лапаротомии, так как внешний вид печени может не меняться. Косвенными внешними признаками внутрипеченочной гематомы могут быть участок кровоизлияния темного цвета или небольшая звездчатая трещина капсулы. В любом случае внутри печеночная гематома подлежит консервативному лечению и динамическому наблюдению.

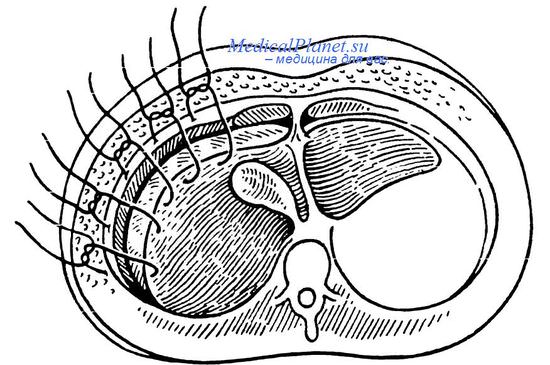

При наличии глубоких трещин печени без повреждений крупных сосудов необходимо использовать гепатопексию с целью создания замкнутого изолированного пространства. Гепатопексия по Хиари — Алферову — Николаеву показана также при наличии ран или разрывов на диафрагмалыюй или нижнедорсальной поверхности печени. Операция заключается в фиксации свободного края соответствующей доли печени от круглой до треугольной связки с диафрагмой по линии ее прикрепления к грудной стенке (при разрывах диафрагмальной поверхности печени) или с задним листком париетальной брюшины (при наличии травмы по нижней поверхности). После такой операции искусственно создается замкнутое щелевидное пространство емкостью 15—25 мл, при этом к линии швов в поддиафрагмальное или подпеченочное пространство для оттока раневого отделяемого подводят двухпросветиыс дренажи.

Схематическое расположение подкапсульной (а) и внутрипеченочной гематом (б).

При разрывах печени, сопровождающихся профузным кровотечением, изложенными выше приемами не всегда удастся добиться полного гемостаза, особенно при значтслкном разрушении ее паренхимы и при наличии гемобилии. В таких случаях, если при временном пережатии геиатодуодснальной связки имеется достаточный гемостатический эффект, печеночную артерию перевязывают. Для этого диссектором по верхнему краю гепатодуоденальной связки выделяют общую печеночную, собственную печеночную и пузырную артерии Собственную печеночную артерию перевязывают викрилом дистальнее места отхождения пузырной артерии (в противном случае возможно развитие некроза стенок желчного пузыря, и тогда потребуется холецистэктомия). Необходимо подчеркнуть, что перевязка печеночной артерии сама по себе приводит в 20—25 % случаев к летальным исходам за счет развития множественных мелких сегментарных некрозов, поэтому данный прием следует использовать при крайней необходимости.

У пострадавших с повреждением печени IV степени по Мооге паренхима печени представлена отдельными фрагментами, имеющими связь друг с другом только сосудисто-секреторными ножками. Удаление таких фрагментов не представляет сложности после раздельной перевязки сосудов и желчных протоков. Раневую поверхность печени в таких случаях прикрывают прядью большого сальника и фиксируют его к капсуле печени отдельными швами.

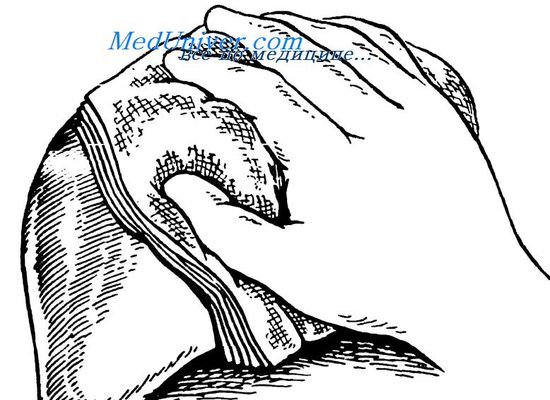

Травмированные участки печени с сомнительной жизнеспособностью необходимо удалять, начиная из глубины разрыва. При этом пальцами тупо разделяют участки ткани, ощущая натягивание кровеносных сосудов и желчных протоков (этот прием называется дигитоклазией), а затем прошивают и перевязывают викрилом сосуды и протоки.

При глубоких и кровоточащих разрывах для достижения гемостаза производят частичное разделение печени по ходу портальных щелей. Для этого ассистент осторожно разводит края печени, а хирург пальцами левой руки постепенно выделяет в паренхиме в зоне повреждения сосуды и желчные протоки, следуя по ходу сосудисто-секреторного пучка. Обнаружив источник кровотечения, сосуд вместе с прилежащим участком паренхимы печени прошивают обвивным викриловым или кетгутовым швом на атравматичной игле.

Гепатопексия по Хиари-Алферову-Николаеву.

После окончательной остановки кровотечения из печени постепенно ослабляют турникет с гепатодуоденальной связки, при этом в течение 10—15 мин наблюдают за изменением окраски печени. Появление темно-багрового или серого цвета свидетельствует о нарушении кровоснабжения и требует удаления соответствующего сегмента, однако при большой кровопотере, нестабильной гемодинамике это технически сложное и травматическое вмешательство следует отложить на 2—3 сут до стабилизации состояния или до доставки пострадавшего в специализированный стационар. Необходимо помнить, что выполнение таких расширенных вмешательств приводит к резкому увеличению леальности (до 60-80 %).

При невозможности выделения сосудисто-секреторных ножек и продолжающемся кронетечении из печени как исключение можно применить тугую тампонаду раны, используя 5-6 марлевых тампонов, которые выводят через контрапертуру в правом подреберье.

При обширных повреждениях обеих долей печени и профузном кровотечении также вынолняют тугую тампонаду марлевыми тампонами. Во всех случаях тяжелой травмы печени, в том числе и при тугой тампонаде, показаны дренирование двухпросветными силиконовыми трубками поддиафрагмального и подпеченочного пространств и обязательная декомпрессия желчевыводящих путей путем наружного дренирование холедоха по Керу или, в крайнем случае, наложения холецистостомы.

Тугая тампонада разрыва печени

Таким образом, оперативному лечению подлежат любые повреждения печени при продолжающемся кровотечении в брюшную полость. Применяемые при этом способы гемостаза зависят от опыта хирурга, технического оснащения операционной и характера повреждении печени.

Объем вмешательства на печени должен быть максимально щадящим, имея своей целью достижение темо- и желчестаза. Эффективным является применение как физических (электрическая, ультразвуковая, лазерная коагуляция), так и химических (фибриновый клей, тахокомб и др.) методов.

Обширные разрывы и глубокие раны паренхимы печени с повреждением сегментарных сосудисто-секреторных образовании требуют полноценной хирургической обработки с удалением нежизнеспособных тканей и отдельным лигированием кровеносных сосудов и желчных протоков. В случае неэффективного гемостаза могут быть использованы тампонада биологическим материалом, френогепатопексия, а также наружное сдавление печени. Метод наружного сдавления может вызывать резкое нарушение кровоснабжения органа и используется только при наличии определенного опыта.

Обширные первичные резекции печени при ее повреждении сопровождаются чрезвычайно высокой летальностью и не могут быть рекомендованы в широкую клиническую практику, тем более при тяжелой сочетанной травме.

— Также рекомендуем «Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.»

Оглавление темы «Операции на паренхиматозных органах при сочетанной травме.»:

1. Оперативный доступ при сочетанной травме. Временный гемостаз и эвакуация крови при сочетанной травме.

2. Ревизия органов брюшной полости при сочетанной травме.

3. Реинфузия крови при сочетанной травме.

4. Операции при повреждении печени. Методы остановки кровотечений из печени.

5. Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.

Источник

АНАТОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Печень своей главной массой расположена в правом подреберье, остальной частью она располагается в подложечной области и заходит в левое подреберье. Верхняя выпуклая поверхность печени прилежит к диафрагме, задняя закругленная — к поясничной части диафрагмы. Между диафрагмой и печенью здесь проходят брюшная аорта, нижняя полая вена и пищевод. Расположенная по срединной линии серповидная связка, в толще и по нижнему краю которой проходит круглая связка, делит печень на две доли — правую большую и левую меньшую. Передний острый край правой доли доходит до края правой реберной дуги, край левой доли лежит на уровне середины линии, соединяющей мечевидный отросток с пупком. Серповидная и круглая связки удерживают печень на месте. Тому же способствует и внутрибрюшное давление.

В ворота печени, расположенные на нижней ее поверхности, подойдя в составе печеночно-двенаддатиперстной связки, входят печеночная артерия, воротная вена и общий желчный проток. Печеночная артерия питает ткань печени. Воротная вена, собрав венозную кровь из всех почти органов полости живота, в особенности из вен желудочно-кишечного тракта, доставляет ее в печень для физиологической обработки.

Перевязка печеночной артерии заканчивается благополучно, в редких случаях — лишь при условии развития достаточного окольного кровообращения. Перевязка воротной вены смертельна.

Печень иннервируется ветвями блуждающего нерва и из солнечного сплетения.

О многообразных и сложных функциях печени говорится в руководствах патологической физиологии и внутренних болезней.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Закрытые повреждения печени (ушибы, разрывы), вследствие большой величины и непрочности ткани органа, встречаются чаще закрытых повреждений других органов полости живота. Печень повреждается при прямом ударе в правое подреберье (например, копытом лошади), при сдавлении между ребрами и позвоночником (при обвале, между буферами вагонов), при противоударе о позвоночник и ребра. Последнее наблюдается в случае падения со значительной высоты, например, при авиационных катастрофах. Патологически измененная, увеличенная, застойная, опущенная печень уязвимее здоровой. Чаще повреждается правая доля. Если при повреждении печени капсула не страдает, образуются подкапсульные, или центральные, гематомы. В дальнейшем эти гематомы могут инфицироваться через кровь и дать начало абсцессу печени.

Разрыв печение повреждением капсулы влечет за собой обильное истечение в брюшную полость крови и желчи. Клиническая картина слагается из симптомов шока и внутреннего кровотечения, а в дальнейшем — желтухи вследствие всасывания излившейся желчи и симптомов инфекции брюшины. В первые часы бледность покровов, частый и малый пульс, падение кровяного давления можно полностью отнести на счет шока, однако дальнейшее продолжение или нарастание этих симптомов говорит за коллапс от внутреннего кровотечения. Вначале пульс может быть несколько замедлен, так как всасываются желчные кислоты. Тяжелое состояние после повреждений печени вызывается не только шоком и кровопотерей, но и интоксикацией продуктами распада печеночных клеток.

Кровь и желчь, поступившие в брюшную полость, раздражая брюшину, вызывают местное защитное напряжение мышц. Повреждение печени сопровождается болью в правом подреберье, отдающей в правое плечо, и френикус-симптомом. Признаки скопления свободной жидкости в брюшной полости указывают на обильное кровотечение. При тяжелых повреждениях симптомы шока и кровотечения нарастают и пострадавший быстро погибает. В более легких случаях кровотечение прекращается, но в дальнейшем в моче появляются желчные пигменты; нередко присоединяется желтуха. Иногда развивается гнойный перитонит.

Открытые повреждения печени (ранения) наносятся холодным оружием, например, ножом, штыком или огнестрельным оружием. При огнестрельных ранениях различают пулевые ранения и ранения осколками разрывных снарядов, которые могут быть и неогнестрельными. При пулевых ранениях с дальнего расстояния раневой канал в печени узок и гладок, при ранениях пулей на близком расстоянии под влиянием гидродинамического действия снаряда печень разрывается и размозжается. Последствия те же, что и при закрытых повреждениях печени. При повреждениях крупных желчных сосудов из раны иногда выделяется желчь. Огнестрельные ранения печени в большинстве случаев сопровождаются повреждением соседних органов, что делает их особенно опасными. Диагноз ставят по расположению входного и выходного отверстия, по симптомам шока и внутреннего кровотечения.

Лечение. Как при закрытых, так и при открытых повреждениях, ввиду невозможности выделить легкие повреждения, срочно делают лапаротомию для остановки кровотечения. Рану печени в случае надобности подвергают щадящей хирургической обработке для удаления обрывков и размозженных участков ткани. Кровотечение из ран печени остановить нелегко. Наиболее употребительным методом является простой шов, предпочтительно толстым кетгутом. Шов должен сдавливать приводящие сосуды и поэтому накладывается по отношению к ним поперек. Если закрывающий рану шов накладывают вдоль хода сосудов, то прошивают оба края раны и сближают их, связывая противоположные нити. Во избежание прорезывания под швы иногда подкладывают полоску широкой фасции бедра. Остановке кровотечения способствует введение в зашиваемую рану печени свободного куска сальника или, лучше, правого его края. М. М. Кузнецов и Т. Р. Пенский предложили накладывать шов при помощи тупой иглы и двойной нити. При этом печень прокалывается насквозь, ткань ее прорезается швами, а собранные в один пучок кровеносные и желчные сосуды сдавливаются с достаточной силой. Разделение печеночной ткани электроножом останавливает кровотечение только из мелких сосудов.

При полной остановке кровотечения брюшная полость может быть закрыта наглухо. Тампон показан лишь при больших ранах печени. На короткое время кровотечение из раны печени можно остановить также, сдавливая пальцами lig. hepato-duodenale, в которой проходят воротная вена и печеночная артерия, несущие в печень кровь. Если lig. hepato-duodenale сдавливают несколько дольше, сердечная деятельность падает. После операции больному переливают кровь.

Источник: spravr.ru

Читайте также

Вид:

Источник

Травма печени – одно из наиболее тяжелых, трудно диагностируемых и опасных для жизни пациента абдоминальных повреждений. Обычно сопровождается массивным кровотечением из ткани печеночной паренхимы и крупных сосудов печени. Возможно также излитие желчи в брюшную полость с последующим развитием желчного перитонита. Причиной такой травмы может стать автокатастрофа, падение с высоты, удар в область живота, ножевое или огнестрельное ранение и т. д. Наблюдаются симптомы острой кровопотери в сочетании с болью и напряжением мышц в области правого подреберья. Подозрение на повреждение печени является показанием для немедленной доставки больного в стационар. Лечение хирургическое, производится в экстренном порядке. Объем оперативного вмешательства и прогноз зависит от характера и тяжести травмы печени.

Общие сведения

Травма печени – опасное для жизни пациента повреждение, сопровождающееся внутренним кровотечением. В отсутствие специализированной помощи смерть в большинстве случаев наступает от потери крови. При небольшом кровотечении через некоторое время развивается перитонит, обычно желчный. Малейшее подозрение на травму печени является показанием для срочной транспортировки пациента в специализированное мед. учреждение, детального обследования и, при подтверждении диагноза – экстренного оперативного лечения.

Травмы печени составляют чуть более 20% от общего количества повреждений органов брюшной полости. Из них 18,7% приходится на закрытые повреждения и 81,3 – на открытые. Повреждения печени редко бывают изолированными и, как правило (в 77,6% случаев) наблюдаются при множественных или сочетанных травмах.

Травмы печени

Классификация травм печени

Специалистами в области травматологии все травмы печени делятся на открытые и закрытые.

Закрытые повреждения в свою очередь подразделяются на несколько групп:

С учетом механизма травмы: полученные вследствие непосредственного удара в живот, дорожной травмы, падения с высоты и сдавления между двумя предметами. Кроме того, в эту группу относят разрывы, возникающие вследствие напряжения брюшного пресса – такая патология может наблюдаться у новорожденных, а также у пациентов с патологически измененной печенью.

С учетом характера повреждения: чрезкапсулярные разрывы (повреждения с нарушением целостности капсулы), субкапсулярные разрывы (подкапсульные повреждения), гематомы печени или центральные разрывы (нарушение целостности ткани в центре органа при неизмененных периферических отделах), повреждения сосудов печени и внепеченочных желчных путей.

С учетом степени повреждения: разрывы глубиной до двух сантиметров и поверхностные трещины, разрывы глубиной менее половины толщи печени, разрывы глубиной более половины толщи печени, множественные разрывы с расчленением органа на отдельные фрагменты, а также размозжение частей органа.

С учетом наличия или отсутствия повреждения внутрипеченочных структур: с поражением или без поражения желчных протоков, внутри- и внепеченочных сосудов.

Кроме того, закрытую травму печени классифицируют с учетом локализации повреждения (нарушения целостности сегментов или долей).

Открытые травмы печени, как и закрытые, подразделяются на группы с учетом характера, локализации и объема повреждения. Кроме того, в этом случае учитывается вид ранения: колотое, резаное, рубленое, огнестрельное (дробовое, пулевое или осколочное) и т. д. Как правило, такие травмы печени сочетаются с повреждением других органов брюшной полости.

Закрытые травмы печени

Особенности повреждения зависят от механизма травмы. При прямом ударе чаще возникают разрывы нижней поверхности или одновременно нижней и верхней. При сдавлении и противоударе чаще страдает верхняя поверхность органа. При этом для сдавления характерны не только множественные линейные разрывы, но и очаги размозжения.

При переломах ребер справа внизу возможно разрушение части печени внедрившимся в нее отломком. Падение с большой высоты может стать причиной отрыва органа от его связочного аппарата. Центральные и подкапсульные гематомы образуются преимущественно при резком перегибе или крутом повороте туловища.

Состояние больного тяжелое, быстро ухудшающееся. Наблюдаются симптомы травматического шока и внутреннего кровотечения. Дыхание по грудному типу, кожные покровы бледные, отмечается вялость, холодный пот, снижение АД и тахикардия. При этом быстрое нарастание тахикардии является прогностически неблагоприятным признаком.

Пациент жалуется на усиливающиеся боли в правом подреберье. Часто отмечается иррадиация в правую надключичную область. Резко выраженный болевой синдром в первые часы после повреждения для изолированных травм печени нехарактерен – его наличие может свидетельствовать об одновременном нарушении целостности полого органа.

Пальпация правого подреберья болезненна, выявляется умеренное напряжение мышц и тупость при перкуссии. Определяется положительный симптом Щеткина-Блюмберга. В анализах крови – нарастающая анемия при быстром увеличении количества лейкоцитов.

Без экстренной медицинской помощи пациент обычно погибает от кровотечения в первые часы или сутки после травмы печени. При небольших повреждениях больной может выжить, однако на 2-3 день в таких случаях развивается перитонит, вызванный излитием желчи или крови в брюшную полость.

Центральные и субкапсулярные гематомы на начальной стадии протекают более благоприятно. Однако на 1-3 сутки гематома может разорваться, что влечет за собой обильное кровоизлияние в брюшную полость. Такие травмы печени носят название двухфазных разрывов.

Диагностика закрытых травм печени достаточно сложна, особенно – при сочетанных и множественных травмах, когда есть другие, более заметные повреждения, обуславливающие кровотечение и развитие травматического шока. Еще одним фактором, затрудняющим постановку диагноза, являются нарушения сознания, вызванные тяжелым шоком, массивной кровопотерей, черепно-мозговой травмой или алкогольным опьянением.

Диагноз выставляется на основании осмотра пациента, данных анализов крови и дополнительных исследований. Для выявления повреждения может использоваться УЗИ, компьютерная томография и ангиография. Наиболее информативным методом исследования является лапароскопия. Во время этой процедуры в брюшную полость через небольшой разрез вводится эндоскоп, через который можно непосредственно осмотреть различные органы, установить факт кровотечения и выявить его источник, а также примерно оценить объем кровопотери.

Лечение закрытых травм печени оперативное, проводится в экстренном порядке. Выжидательная тактика используется только в тех редких случаях, когда повреждение не удается четко диагностировать, кровопотеря незначительна и не увеличивается.

В ходе операции выполняется ревизия печени. Небольшие разрывы и трещины ушивают. При глубоких разрывах и обильном кровотечении предварительно производят перевязку поврежденных сосудов. При размозжении выполняют резекцию печени. При тяжело останавливаемом кровотечении осуществляют тампонаду с использованием мышцы или сальника больного либо гемостатической губки. Брюшную полость промывают, рану зашивают.

Хирургическое вмешательство проводят на фоне переливания крови и кровезаменителей. Если внутренние органы не повреждены, возможно переливание собранной в брюшной полости и предварительно отфильтрованной крови.

Открытые травмы печени

Открытые травмы печени часто сочетаются с повреждением других органов (легких, желудка и поперечно-ободочной кишки). Для колотых и резаных ран характерно обильное наружное кровотечение, для огнестрельных – массивные повреждения с разрывом и контузией органа на значительном протяжении. Кровотечение при открытых травмах печени, как правило, более интенсивное, чем при закрытых. Прогноз неблагоприятный, особенно – при обширной травме, запоздалой специализированной помощи и одновременном повреждении легких.

Показано экстренное хирургическое вмешательство. Операцию проводят незамедлительно, не дожидаясь купирования симптомов травматического шока. В ходе операции осуществляется переливание крови.

При колотых и резаных ранениях выполняют ушивание раны печени. При огнестрельных ранениях производится удаление инородных тел и иссечение нежизнеспособных участков печеночной паренхимы с последующим ушиванием.

Источник