Кровотечение из тонзиллярной ниши

Несмотря на совершенствование способов и методов хирургического лечения заболеваний глотки, кровотечение остается одним из наиболее распространенных и потенциально опасных осложнений при такого рода вмешательствах. По данным проспективного исследования осложнений после тонзиллэктомий (National Postoperative Tonsillectomy Audit) [1], в течение 28 дней после вмешательства кровотечения регистрируются у 3% больных. В других наблюдениях послеоперационное кровотечение наблюдается чаще — у 6,5% [2] и 7,5% [3] оперированных больных.

Отмечается определенная зависимость частоты кровотечений от возраста оперированных пациентов. В частности, у детей в возрасте до 11 лет этот показатель составляет 3,1%, в возрастной группе 12-15 лет — 2,5%, а у лиц старше 15 лет — 10,8% [4]. Послеоперационное кровотечение чаще (75% случаев) наблюдается у больных с хроническим воспалением небных миндалин, чем после операций на глотке по поводу обструкции верхних дыхательных путей.

В мультицентровом проспективном исследовании на основании анализа 17 480 тонзиллэктомий (аденотонзиллэктомий) показано, что послеоперационные первичные и вторичные кровотечения чаще (в 1,5 и 3 раза соответственно) возникают у пациентов старше 12 лет, чем у лиц более младшего возраста, в 2,5 раза чаще — у больных мужского пола старше 12 лет. Вероятность первичных кровотечений почти в два (1,9) раза выше при выполнении тонзиллэктомии менее опытными хирургами [5].

По другим данным, к факторам риска кровотечений после тонзиллэктомии относят возраст старше 11 лет, чрезмерную интраоперационную кровопотерю, повышение среднего артериального давления в послеоперационном периоде. Полагают, что своевременная оценка перечисленных показателей может способствовать определению потенциального риска кровотечения после тонзиллэктомии [6].

Cуществует определенная зависимость вероятности возникновения кровотечения от используемой техники при удалении миндалин. Так, по данным Национального проспективного исследования результатов тонзиллэктомии, опубликованного Королевской коллегией хирургов Великобритании (2005) [7], наименьший риск послеоперационного кровотечения (1,7%) и наименьшая частота повторного взятия больного в операционную (0,8%) наблюдались после обычной (традиционной) техники тонзиллэктомии с перевязкой сосудов и/или тампонадой миндаликовой ниши; обычное удаление миндалин, но с моно- или биполярной коагуляцией сосудов сопровождалось увеличением частоты послеоперационного кровотечения (2,9-2,7% соответственно), а необходимость гемостаза в операционной осталась на прежнем уровне (0,8-0,7% соответственно). При тонзиллэктомии методом коблации риск послеоперационного кровотечения составил 4,6%, а показатель повторного взятия таких больных в операционную — 1,8%.

Таким образом, вероятность первичного или вторичного кровотечения при тонзиллэктомии повышается у пациентов старше 11-12 лет, в случаях значительной интраоперационной кровопотери и/или увеличения артериального давления в послеоперационном периоде, при выполнении операции менее опытными хирургами, а также при использовании для диссекции и гемостаза метода коблации, моно- и биполярной диатермии.

Вместе с тем анализ опубликованных материалов свидетельствует о сравнительно небольшом объеме надежной статистической информации, позволяющей судить об истинной частоте и, в особенности, о причинах кровотечения после тонзиллэктомии. Нередко возникновение этого осложнения связано с особенностями васкуляризации ротового отдела глотки и, в частности, миндалин.

Как известно, основным источником кровоснабжения небной миндалины являются так называемые тонзиллярные артерии (aa. tonsillares). Эти сосуды могут отходить от восходящей небной артерии, наружной челюстной артерии, восходящей глоточной артерии, а также непосредственно от наружной сонной артерии [8].

Отмечается значительная вариабельность васкуляризации небных миндалин, в связи с чем дифференцируют три основных типа их кровоснабжения: 1-й — когда тонзиллярные артерии отходят только от восходящей небной артерии (встречается редко); 2-й (наблюдается чаще) — когда тонзиллярные артерии отходят от восходящей небной и наружной челюстной артерий, и 3-й (наиболее частый) — когда тонзиллярные артерии отходят от восходящей небной, наружной челюстной и язычной артерий [9]. По другим данным, наиболее часто питающим сосудом для небных миндалин является восходящая глоточная артерия, а восходящая небная и язычная артерии — реже [10].

У миндалин отсутствует какой-либо определенный участок для проникновения сосудов, нервов. По данным O. Zuckerkandl [8], тонзиллярные артерии обычно проходят через капсулу в различных направлениях, а иногда извитые сосуды на некотором протяжении могут располагаться на латеральной поверхности миндалины и только после этого проникают через капсулу и распространяются в трабекулах. Основываясь на этих данных, автор полагал, что с целью профилактики кровотечения следует удалять только выступающую часть миндалины (т.е. интракапсулярно), избегая проводить разрез в плоскости капсулы. Это объяснялось тем, что сосуды, прочно связанные с капсулой, после пересечения не сокращались, что препятствовало спонтанной остановке кровотечения. Паренхматозные сосуды, напротив, лучше сокращались, вследствие чего создавались хорошие условия для формирования сгустка и гемостаза. Однако последующий опыт, как известно, показал целесообразность эстракапсулярной тонзиллэктомии.

По мнению Н.В. Белоголовова [11], при наиболее распространенном типе васкуляризации миндалин от наружной челюстной артерии отходит восходящая небная артерия, направляющаяся кверху между шилоглоточной и шилоязычной мышцами, а от нее, на уровне миндалины — тонзиллярная артерия, которая, не доходя до капсулы, делится в свою очередь на несколько ветвей, проникающих в толщу миндалины.

С учетом преимущественного расположения сосудов в тонзиллярной нише выделяют несколько зон, актуальных с точки зрения выявления источника кровотечения после удаления миндалин. К ним относятся участки на границе средней и нижней трети миндаликовой ниши, средней и нижней трети передней поверхности задней дужки, а также середина задней поверхности передней дужки, угол между верхними отделами передней и задней дужек, нижний отдел ниши [12].

Перечисленные сосуды наиболее часто являются источником интра- и послеоперационных кровотечений при удалении небных миндалин. В целом первичные кровотечения (в течение 24 ч после вмешательства) наблюдаются довольно часто, однако в большинстве случаев (у 21 из 39 пациентов) для их остановки не требуется каких-либо специальных мероприятий; реже для выполнения гемостатических процедур применяется общий наркоз или местная инфильтрационная анестезия, еще реже (у 2 больных) — перевязка наружной сонной артерии [2, 13].

Кроме обильного кровоснабжения ротоглотки, воспалительных изменений ткани миндалин и перитонзиллярной области, одним из существенных факторов риска возникновения интра- и послеоперационных кровотечений являются аномалии развития сосудов. Обычно наружная и внутренняя артерии располагаются на достаточно большом (15-25 мм) расстоянии от миндалины и отделены от нее верхним сжимателем глотки, шилоглоточной мышцей, щечноглоточной фасцией [14]. Вместе с тем встречаются случаи высокой бифуркации общей сонной артерии, что сопровождается аномальным отхождением ее ветвей, в частности восходящей глоточной артерии [15-17].

Внутренняя сонная артерия на уровне внутреннего края заднего брюшка двубрюшной мышцы проникает в глоточно-челюстное пространство, располагаясь кзади и кнаружи от шилоглоточной и шилоязычной мышц [18]. При этом подчеркивается, что, как правило, ни в одном из исследований внутренняя сонная артерия не располагалась вблизи миндалины. Исключение, по данным автора, составил лишь один анатомический препарат, на котором магистральные сосуды были резко изогнуты по направлению к боковой стенке глотки. При этом расстояние от миндалины до внутренней сонной артерии составляло всего 1 см. Во всех остальных наблюдениях эта дистанция колебалась в пределах 1,3-2 см. В исследованиях других авторов были получены схожие результаты. Как правило, внутренню сонную артерию обнаруживали в 1,5 см кзади и кнутри от наружной поверхности миндалины (Richet, Luschka — цит. по К.А. Орлеанский, 1909) [18]. Наряду с этим отмечается и достаточно значительная вариабельность расположения этого сосуда. Во всяком случае, внутренняя сонная артерия может находиться «ближе к боковой стенке глотки, чем это принято думать» [18].

По данным И. Булатникова [19], внутренняя сонная артерия располагается на 2,8 см кзади от верхнего полюса миндалины и на 1,1-1,7 см — от нижнего полюса.

Подчеркивается, что внутренняя сонная артерия образует несколько изгибов, постоянным из которых являются два — у основания черепа (верхний) и у заднего брюшка двубрюшной мышцы (нижний). Последний может находиться близко к наружной поверхности миндалины [20].

Считается, что аномальное положение внутренней сонной артерии является следствием нарушений эмбриогенеза, при нормальном течении которого происходит удлинение и выпрямление сонной артерии. Наряду с этим извитость и отклонения внутренней сонной артерии могут формироваться (усугубляться) вследствие возрастной фиброзно-мышечной дисплазии. F. Paulsen и соавт. [21] обнаружили абберантное расположение внутренней сонной артерии в парафарингеальном пространстве в 74 из 265 диссекций. При этом в 8 случаях внутренняя сонная артерия находилась в непосредственном контакте с тонзиллярной нишей.

Сообщается о двух пациентках, у которых был обнаружен извилистый ход правой внутренней сонной артерии, сопровождавшийся неприятными ощущениями в горле, наличием пульсации при эндоскопическом исследовании и рентгенологическими изменениями. Подчеркивается, что перечисленные симптомы важно учитывать для своевременной диагностики этого состояния и предупреждения фатальных кровотечений во время хирургических операций в глотке [22].

В другом наблюдении представлены бессимптомные аномалии внутренней сонной артерии у пяти пациентов. Наряду с данными клинического обследования, в распознавании таких состояний, по мнению авторов, большое значение имеют компьютерная томография, магнитно-резонансная ангиография с реконструкцией изображений в 3D-режиме, допплеровская ультрасонография [23].

В местах перегибов внутренней сонной артерии обнаруживаются гистологические изменения, в частности истончение мышечного слоя сосудистой стенки, уменьшение ее эластичности и прочности, что представляет собой фактор риска кровотечения при выполнении рутинных хирургических процедур в глотке [24]. Минимальное расстояние от сосуда до стенки глотки в этих случаях колеблется от 0,8 до 17,9 мм (в среднем 7,0 мм) [25].

Такие изменения внутренней сонной артерии, ведущие к непосредственному ее контакту со стенкой глотки, могут представлять определенную опасность в связи с растущим количеством рутинных диагностических и лечебных процедур. Абберантное медиальное смещение внутренней сонной артерии представляет потенциальный риск как при наиболее распространенных хирургических вмешательствах — тонзиллэктомии, вскрытии паратонзиллярного абсцесса, аденотомии, так и при интрафарингеальной инъекции анестетика, интубации трахеи, введении назогастрального зонда, чреспищеводной эхокардиографии (в случаях применения «слепой» техники введения зонда) и др. [26].

Таким образом, аномальное расположение внутренней сонной артерии может иметь целый ряд клинически значимых последствий не только для оториноларинголога, но и для других специалистов — анестезиолога, эндоскописта. В связи с этим обращается внимание на необходимость тщательного клинического предоперационного обследования пациентов с патологией глотки. В качестве иллюстрации приводим следующее клиническое наблюдение.

Пациент Ф., 57 лет обратился с жалобами на нерезко выраженные ощущения «комка» в горле, больше справа, не сопровождающиеся затруднением глотания, дыхания. Периодически, при повышении артериального давления, пациент отмечал появление небольшой пульсации, усиление патологических ощущений в горле, которые исчезали или заметно уменьшались после нормализации артериального давления. Перечисленные ощущения характеризовались относительно небольшой интенсивностью и наблюдались в течение длительного времени. Конкретная причина их возникновения не известна.

При внешнем осмотре асимметрии шеи не выявлено, пальпация безболезненна, пульсация сонных артерий не нарушена, лимфоузлы не увеличены. Орофарингоскопия: открывание рта не затруднено, небные миндалины атрофичны, не выходят за пределы дужек. Правая задняя дужка смещена кпереди расположенной позади нее припухлостью заднебоковой стенки глотки (рис. 1 на цв. вклейке). Рисунок 1. Пациент Ф. Орофарингоскопия (правая половина глотки). 1 — небный язычок; 2 — задняя дужка; 3 — припухлость задней стенки глотки, образованная изгибом внутренней сонной артерии.

Рисунок 1. Пациент Ф. Орофарингоскопия (правая половина глотки). 1 — небный язычок; 2 — задняя дужка; 3 — припухлость задней стенки глотки, образованная изгибом внутренней сонной артерии.

При внимательном осмотре отмечается небольшая пульсация этого участка глотки. Другие ЛОР-органы — без особенностей. С учетом данных, полученных при обследовании, пациент был направлен на магнитно-резонансную ангиографию сосудов шеи. В ходе исследования был выявлен патологический изгиб внутренней сонной артерии, выпуклая сторона которого направлена в сторону глотки (рис. 2 на цв. вклейке). Рисунок 2. Пациент Ф. Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи. Изгиб правой внутренней сонной артерии (указан стрелкой).

Рисунок 2. Пациент Ф. Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи. Изгиб правой внутренней сонной артерии (указан стрелкой).

Локализация такого изгиба внутренней сонной артерии представляет существенный фактор риска, игнорирование которого при выполнении рутинных вмешательств в глотке — диагностической пункции «инфильтрата», или тонзиллэктомии, аденотомии и др., могло привести к возникновению угрожающего жизни кровотечения.

В связи с этим важно подчеркнуть, что любым манипуляциям в глотке — от разнообразных «санаций» небных миндалин, внутрислизистых инъекций растворов анестетиков и других лекарственных веществ до хирургических вмешательств должны предшествовать несложные диагностические действия, позволяющие своевременно выявить (исключить) наличие аномалии магистральных сосудов. Прежде всего речь идет о целенаправленном анализе жалоб и анамнестических сведений (ощущение полноты, пульсации в горле, затруднения при глотании).

При пальпации шеи следует отметить наличие (отсутствие) симметричной пульсации сонных артерий. При орофарингоскопии необходимо обратить внимание на асимметрию мягкого неба, глотки, наличие припухлости, пульсаторных колебаний заднебоковой стенки глотки. При наличии соответствующих оснований следует воздержаться от планировавшихся процедур и направить пациента для дальнейшего обследования с целью исключения (подтверждения) аномалии магистральных сосудов шеи.

Источник

Обычно кровоточащий сосуд можно обнаружить, если прижать нишу марлевым шариком, который начинает окрашиваться кровью соответственно источнику кровотечения. Легко обнаружить кровоточащий сосуд в середине тонзиллярной ниши и на передней поверхности задней дужки, несколько труднее — в нижнем отделе ниши и особенно трудно в верхнем углу и на задней поверхности передней небной дужки. При последних локализациях кровотечения нужно изогнутым инструментом слегка оттянуть переднюю небную дужку. Однако при сильном оттягивании дужки артерия сдавливается, кровотечение останавливается, но после отпускания небной дужки снова возобновляется. Если при длительном прижатии марлевым шариком, лучше с противодавлением пальцами снаружи, кровотечение не останавливается, то необходимо найти кровоточащий сосуд и наложить на него зажим Кохера с длинными браншами. При малом размере захваченного сосуда достаточно оставить зажим на 10—15 минут, а затем снять его. Если есть опасность, что кровотечение может повториться, нужно перевязать сосуд.

Если операция закончена, можно оставить зажим на более долгое время, на 2—4 часа, а затем снять. Обычно в таких случаях, если не допускаются погрешности в режиме, кровотечение не возобновляется. При перевязке сосуда следует над захваченным сосудом, поближе к нему, тонкой шелковой (но не кетгутовой) нитью слегка прошить ткани и перевязать сосуд. Сосуд можно также коагулировать, прикоснувшись электродом диатермического аппарата к наложенному на него зажиму. Обкалывание сосуда в тонзиллярной нише опасно, так как иглой можно повредить крупные сосуды. Поэтому, если не удается захватить и перевязать кровоточащий небольшой сосуд, вместо обкалывания лучше сшить небные дужки и затампонировать нишу.

Венозное кровотечение узнают по более медленному натеканию темной крови. Обычно оно возникает в нижнем отделе ниши, где вены сплетения, расположенного в паратонзиллярном пространстве, широко анастомозируют с венозным сплетением корня языка. Венозное кровотечение менее опасно, чем артериальное, и легко останавливается путем прижатия. Если оно не останавливается и на кровоточащую вену не удается наложить кровоостанавливающий зажим, то необходимо сшить небные дужки и нишу затампонировать.

Паренхиматозным (капиллярным) кровотечение считается такое, когда кровоточит вся раневая поверхность ниши; оно почти всегда двустороннее. Небольшое паренхиматозное кровотечение, возникающее во время тонзиллэктомии, быстро останавливается самопроизвольно или после прижатия марлевым тампоном. Если этого не происходит, то нужно очень тщательно осмотреть нишу, где в указанных выше местах может оказаться просмотренным кровоточащий сосуд, поддерживающий кровотечение, неправильно трактуемое как паренхиматозное (Б. С. Преображенский). Истинное паренхиматозное кровотечение обычно возникает под влиянием тех или иных общих причин, не выявленных при недостаточном обследовании больного.

Для остановки такого кровотечения употребляют вещества, повышающие свертываемость крови. Местно применяют прижатие к нише плотных марлевых тампонов, смоченных (и отжатых) перекисью водорода, спиртом, полуторахлористым железом, ферропирином, раствором квасцов. В последнее время применяют биологические гемостатические препараты — гемостатическую губку, биологический антисептический тампон (БАТ), сухой тромбин, сухую плазму крови, тромбопластин и др. (Б. С. Преображенский, А. И. Коломийченко и И. А. Курилин, Л. А. Луковский, Уоркс и др.). Мафтик (Muftic, 1958) добавляет тромбопластин к новокаину с адреналином при проведении анестезии. При этом нужно убедиться, что игла не попала в сосуд, так как введение в него тромбопластина может вызвать здесь свертывание крови. При применении тромбопластина операция протекает почти бескровно. У взрослых больных при низком глоточном рефлексе в тонзиллярную нишу можно ввести плотный марлевый шарик.

Если он хорошо удерживается там небными дужками и не выпадает, то его можно оставить на несколько часов. Одновременно следует внутривенно ввести 10 мл 5—10% раствора хлористого кальция, подкожно 20 мл желатины или внутримышечно 25—30 мл нормальной или противодифтерийной сыворотки (по А. И. Безредке). Заметно повышается свертываемость крови при дробных переливаниях крови по 50—100 мл. Если эти мероприятия не оказывают эффекта, то приступают к сшиванию небных дужек с последующей тампонадой ниши. Это вмешательство производится под местной новокаиновой анестезией, так как при продолжающемся кровотечении смазывания и пульверизация дикаином неэффективны. Уже само введение новокаина с адреналином часто вызывает прекращение кровотечения. Удобнее сначала сшить небные дужки, а затем туго затампонировать нишу марлевыми шариками, которые изогнутым корнцангом вводят под швы (А. Л. Гинзбург, 1941). Сшивание небных дужек можно производить одним из следующих методов. По Я. С. Бокштейну, каждую небную дужку прошивают двумя отдельными нитками: у нижней границы верхней трети и у нижней границы нижней трети.

Оба конца каждой нити берут следующим образом: верхние — на зажимы Кохера, нижние — на зажимы Пеана. После проведения нитей через дужки сначала связывают двойные концы нижних, а затем и верхних нитей. Если нужно, можно также наложить и третий, промежуточный шов. После этого ниша снизу туго тампонируется марлевыми шариками или короткими йодоформными тампонами. По Н. Ф. Бохону, каждую небную дужку прошивают одной длинной нитью. Иглу вводят у нижнего конца дужки, а выводят у нижнего края ее верхней трети, так, чтобы свободные концы нитей выходили на переднюю поверхность передней и на заднюю поверхность задней дужки. Сначала прошивают заднюю дужку, затем переднюю. В первую очередь связывают верхние, а затем нижние концы нитей, после чего нишу туго тампонируют.

Обязательное сшивание дужек при каждой тонзиллэктомии, рекомендуемое некоторыми авторами и называемое методом закрытой тонзиллэктомии, совершенно не оправдано. Накладывание на небные дужки скобок технически трудно, ненадежно и опасно в связи с возможной аспирацией их

После всех манипуляций, направленных на остановку кровотечения, обязательно назначают антибиотики. Швы снимают не ранее чем через 36— 48 часов, в зависимости от характера кровотечения.

С целью остановки кровотечения при тонзиллэктомии были предложены специальные зажимы — компрессоры Микулича, Дуайена, Босвиля, Маршика, В. П. Воскресенского и др., браншами которых сдавливают тонзиллярную нишу снаружи и изнутри. При этом к внутренней бранше прикрепляют плотный тампон, соответствующий размеру ниши, а под наружную подкладывают толстый слой марли или ваты. После этого плотно сжимают бранши и оставляют инструмент на некоторое время, в течение которого систематически применяют обезболивающие средства (промедол). Рингенбах и Матиас (Ringenbach u. Matthias, 1957) при оставлении компрессора на 24 часа наблюдали некроз тканей ниши с аррозией, по-видимому, внутренней яремной вены. Поэтому они не рекомендуют оставлять компрессор более чем на 4—5 часов.

Вторичные кровотечения также могут быть артериальными, венозными и чаще паренхиматозными. Вторичные артериальные кровотечения из крупных сосудов бывают исключительно редко и обычно возникают вследствие некроза тканей и стенок сосуда при осложненном заживлении раны. Менее массивные кровотечения чаще наступают вследствие отрыва тромба при беспокойном поведении больного или сильном кашле.

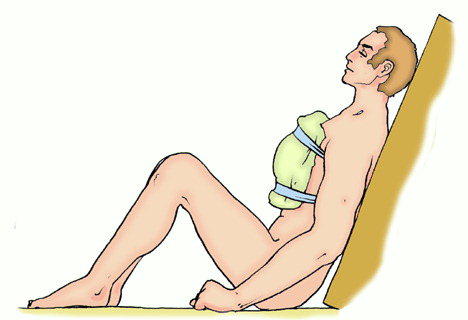

Особенно опасны ранние скрытые кровотечения. Они возникают вскоре после операции, часто после прекращения действия местной анестезии. Источником их обычно бывают вены, а иногда и артерии нижнего отдела ниши. Кровь при этом незаметно начинает стекать тонкой струйкой в пищевод. Такое кровотечение проявляется резкой бледностью больного, учащенным пульсом малого наполнения, внезапно наступающей обильной рвотой свежей кровью, иногда коллапсом и шоком. Описаны смертельные исходы в результате этих ранних скрытых кровотечений. Для предупреждения их больной не должен лежать на спине и глотать слюну. Частые глотательные движения обычно указывают на скрытое кровотечение. При обнаружении в нише кровяного сгустка со следами свежей крови необходимо помнить, что скрытое кровотечение обычно продолжается под ним. Такой сгусток надо удалить, после чего обнаруживается источник кровотечения. Скрытые кровотечения останавливаются по описанным выше правилам. Одновременно принимаются меры против кровопотери, коллапса, шока.

Поздние вторичные кровотечения, которые могут возникать даже на 8—9—11—15-й день после операции, несомненно появляются чаще всего при грубых нарушениях режима. Обычно они неопасны, но так как нередко возникают уже после выписки больного, то такие кровотечения пугают окружающих. Поведение врача при вторичных кровотечениях в послеоперационном периоде и способы их остановки ничем не отличаются от таковых при кровотечениях во время операции.

— Читать далее «Гнойные и септические осложнения тонзилэктомии. Противопоказания к тонзилэктомии.»

Оглавление темы «Лечение хронического тонзиллита.»:

1. Промывание лакун при хроническом тонзиллите. Техника промывания лакун при хроническом тонзиллите.

2. Грязелечение и криотерапия при хроническом тонзиллите. Курортолечение хронического тонзиллита.

3. Операции при хроническом тонзиллите. Рассечение лакун. Удаление небных миндалин.

4. Диатермокоагуляция небных миндалин и тонзилэктомия при хроническом тонзиллите.

5. Анестезия при тонзилэктомии. Виды анестезии при операции по поводу хронического тонзиллита.

6. Послеоперационный период при тонзилэктомии. Осложнения при тонзилэктомии.

7. Диагностика кровотечений после тонзилэктомии. Тактика при кровотечениях после тонзилэктомии.

8. Гнойные и септические осложнения тонзилэктомии. Противопоказания к тонзилэктомии.

9. Эффективность тонзиллэктомии при хроническом тонзиллите. Эффективность операции при хроническом тонзиллите.

10. Обострения заболеваний после тонзилэктомия. Болезни сопровождающие ангину и хронический тонзиллит.

Источник