Кровотечение из слухового прохода может быть при переломе

ëÒÏ×Ø ÉÚ ÕÈÁ — ÏÐÁÓÎÙÊ ÓÉÍÐÔÏÍ, ×ÏÚÎÉËÁÀÝÉÊ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÔÒÁ×ÍÙ ÉÌÉ ÃÅÌÏÇÏ ÒÑÄÁ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÊ. ëÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑ ÉÚ ÕÈÁ — ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÓÅÒØÅÚÎÙÅ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑ ÉÚ ÕÈÁ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ËÏÓÔÎÏÊ ÞÁÓÔÉ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ É ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏÍ ÒÁÚÒÙ×Å ÂÁÒÁÂÁÎÎÏÊ ÐÅÒÅÐÏÎËÉ. ë ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÉÞÉÎÁÍ ÏÔÎÏÓÑÔÓÑ ÏÓÔÒÙÅ É ÈÒÏÎÉÞÅÓËÉÅ ÇÎÏÊÎÙÅ ÓÒÅÄÎÉÅ ÏÔÉÔÙ, ÔÒÁ×ÍÙ É ÏÐÕÈÏÌÉ ÓÒÅÄÎÅÇÏ ÕÈÁ É ÎÁÒÕÖÎÏÇÏ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ.

ðÒÉÞÉÎÙ

- ïÓÔÒÙÊ ÓÒÅÄÎÉÊ ÏÔÉÔ. éÎÆÅËÃÉÏÎÎÙÅ ÐÁÔÏÌÏÇÉÉ ÓÒÅÄÎÅÇÏ ÕÈÁ, ÐÏÐÁ×ÛÁÑ ÇÒÑÚÎÁÑ ×ÏÄÁ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÏ ×ÙÚÙ×ÁÀÔ ÐÏÑ×ÌÅÎÉÅ ÏÔÉÔÁ É ËÒÏ×É ÉÚ ÕÈÁ. îÏ ËÒÏ×Ø ÐÒÉ ÏÔÉÔÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ Ó ÐÒÉÍÅÓØÀ ÇÎÏÑ, É ÄÁÖÅ, ÞÔÏ ÅÝÅ ÂÏÌÅÅ ×ÅÒÏÑÔÎÏ, ×ÙÔÅËÁÅÔ ÇÎÏÊ Ó ÐÒÏÖÉÌËÁÍÉ ËÒÏ×É. ïÂÉÌØÎÏÅ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÅ ×ÒÑÄ ÌÉ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ ÎÁ ÓÒÅÄÎÉÊ ÏÔÉÔ, ËÏÔÏÒÙÊ, ËÒÏÍÅ ÐÒÏÞÅÇÏ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÅÔ ÏÓÔÒÁÑ, ÐÕÌØÓÉÒÕÀÝÁÑ, ÓÔÒÅÌÑÀÝÁÑ ÂÏÌØ, ÚÁÌÏÖÅÎÎÏÓÔØ ÕÈÁ, ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ. ôÁËÖÅ ËÒÏ×Ø Ó ÇÎÏÅÍ ÍÏÇÕÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ ÐÅÒÆÏÒÁÃÉÀ ÂÁÒÁÂÁÎÎÏÊ ÐÅÒÅÐÏÎËÉ ÎÁ ÆÏÎÅ ÏÔÉÔÁ, É ×Ï ×ÒÅÍÑ ÄÁÎÎÏÇÏ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÂÏÌØ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÏÓÔÒÏÊ, ÒÅÚËÏÊ.

- íÉÒÉÎÇÉÔ, ÉÌÉ ×ÏÓÐÁÌÅÎÉÅ ÂÁÒÁÂÁÎÎÏÊ ÐÅÒÅÐÏÎËÉ. äÁÎÎÁÑ ÐÁÔÏÌÏÇÉÑ ×ÙÚÙ×ÁÅÔ ÐÏÑ×ÌÅÎÉÅ ×ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÙÈ ×ÅÚÉËÕÌ ÎÁ ÐÅÒÅÐÏÎËÅ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÓÌÅ ×ÓËÒÙÔÉÑ ×ÙÚÙ×ÁÀÔ ËÒÏ×Ø ÉÚ ÕÈÁ × ÍÁÌÙÈ ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÁÈ, ÓÍÅÛÁÎÎÕÀ Ó ÓÅÒÏÚÎÙÍ ÜËÓÓÕÄÁÔÏÍ. ðÒÉ ÍÉÒÉÎÇÉÔÅ ×ÓÅ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ÎÁÐÏÍÉÎÁÀÔ ÔÁËÏ×ÙÅ ÐÒÉ ÎÁÒÕÖÎÏÍ ÏÔÉÔÅ (ÂÏÌØ, ÚÕÄ, ÖÖÅÎÉÅ), É ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ ÄÉÆÆÅÒÅÎÃÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÉ ÂÏÌÅÚÎÉ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ.

- ãÁÒÁÐÉÎÁ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ ÉÌÉ ÉÎÁÑ ÅÇÏ ÔÒÁ×ÍÁ. ïÞÅÎØ ÌÅÇËÏ ÚÁÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÁÎËÕ ÉÌÉ ÃÁÒÁÐÉÎÕ ÎÁ ÎÅÖÎÏÊ ËÏÖÅ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ, Õ ÍÁÌÙÛÅÊ, ÐÒÉ ÞÉÓÔËÅ ÕÈÁ, ××ÅÄÅÎÉÉ ÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÔÅÌÁ. ðÒÉ ÏÓÍÏÔÒÅ ÎÁÞÁÌØÎÙÈ ÏÔÄÅÌÏ× ÎÁÒÕÖÎÏÇÏ ÕÈÁ ÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ ÔÁËÕÀ ÃÁÒÁÐÉÎÕ, ÎÏ ÐÒÉ ÂÏÌÅÅ ÓÅÒØÅÚÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ ÎÕÖÎÏ ÓÒÏÞÎÏ ÏÂÒÁÔÉÔØÓÑ Ë ×ÒÁÞÕ. åÓÌÉ ÐÒÉÞÉÎÁ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑ ËÒÏÅÔÓÑ × ÐÒÏÓÔÏÊ ÃÁÒÁÐÉÎÅ, ÔÏ ÐÏÓÌÅ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ËÁÐÅÌØ ËÒÏ×É ÏÎÁ ÏÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ.

- ôÒÁ×ÍÁ (ÒÁÚÒÙ×) ÂÁÒÁÂÁÎÎÏÊ ÐÅÒÅÐÏÎËÉ. îÁ ÓÁÍÏÍ ÄÅÌÅ, ÎÅÚÁÍÅÔÎÏ ÐÏ×ÒÅÄÉÔØ ÐÅÒÅÐÏÎËÕ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÔÁË ËÁË ÏÎÁ ÄÏ×ÏÌØÎÏ ËÒÅÐËÁÑ. ïÂÙÞÎÏ ÜÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÐÒÉ ÐÏÐÁÄÁÎÉÉ ÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÔÅÌÁ × ÕÈÏ É ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÒÅÚËÏÊ ÂÏÌØÀ, ÛÕÍÏÍ × ÕÈÅ, ÐÏÑ×ÌÅÎÉÅÍ ËÒÏ×É É ÓÎÉÖÅÎÉÅÍ ÓÌÕÈÁ.

- çÉÐÅÒÐÌÁÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÐÒÏÃÅÓÓÙ × ÕÈÅ. òÁÚÌÉÞÎÙÅ ÄÏÂÒÏËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÏÐÕÈÏÌÉ ÍÏÇÕÔ ÔÒÁ×ÍÉÒÏ×ÁÔØÓÑ, ÎÁÇÎÁÉ×ÁÔØÓÑ, ÌÏÐÁÅÔÓÑ ÉÈ ÏÂÏÌÏÞËÁ, × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÞÅÇÏ ÐÏÑ×ÌÑÅÔÓÑ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÅ ÉÚ ÕÈÁ. ïÂÙÞÎÏ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÔÁËÉÈ ÐÒÏÂÌÅÍ ÐÏÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÅÐÒÉÑÔÎÙÊ ÚÁÐÁÈ ÉÚ ÕÈÁ, ÚÁÌÏÖÅÎÎÏÓÔØ, ÐÏÓÔÅÐÅÎÎÏÅ ÕÈÕÄÛÅÎÉÅ ÓÌÕÈÁ, ÉÎÏÇÄÁ — ÇÏÌÏ×ÎÁÑ ÂÏÌØ, ÇÏÌÏ×ÏËÒÕÖÅÎÉÑ, ÎÁÒÕÛÅÎÉÑ ÚÒÅÎÉÑ.

- æÕÒÕÎËÕÌ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ, ÉÌÉ ÎÁÒÕÖÎÙÊ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÙÊ ÏÔÉÔ. ÷ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ × ×ÏÌÏÓÑÎÏÊ ÌÕËÏ×ÉÃÅ ÐÒÉ×ÏÄÉÔ Ë ÎÁÇÎÏÅÎÉÀ ÐÏÓÌÅÄÎÅÊ ÉÚ-ÚÁ ÚÁÒÁÖÅÎÉÑ ÚÏÌÏÔÉÓÔÙÍ ÓÔÁÆÉÌÏËÏËËÏÍ. óÏÐÕÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ÐÒÉ ÆÕÒÕÎËÕÌÅ — ÒÅÚËÁÑ ÂÏÌØ × ÕÈÅ, ÏÔÅË ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ, ÅÇÏ ÇÉÐÅÒÅÍÉÑ, ÕÓÉÌÅÎÉÅ ÂÏÌÉ ÐÒÉ ÎÁÖÉÍÅ ÎÁ ÕÚÅÌÏË ÕÈÁ. ðÏÓÌÅ ×ÓËÒÙÔÉÑ ÆÕÒÕÎËÕÌÁ ÇÎÏÊ ÉÚ ÎÅÇÏ ×ÙÔÅËÁÅÔ ×ÍÅÓÔÅ Ó ËÒÏ×ØÀ.

- ëÁÎÄÉÄÏÚ ÐÏÌÏÓÔÉ ÕÈÁ. äÁÎÎÁÑ ÐÁÔÏÌÏÇÉÑ ×ÙÚ×ÁÎÁ ËÁÎÄÉÄÁÍÉ — ÄÒÏÖÖÅÐÏÄÏÂÎÙÍÉ ÇÒÉÂÁÍÉ. ïÂÙÞÎÏ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅ ÉÍÅÅÔ ÍÅÓÔÏ ÐÏÓÌÅ ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÑ ÕÛÎÙÍÉ ÁÎÔÉÂÉÏÔÉËÁÍÉ, ËÏÇÄÁ × ÓÌÕÈÏ×ÏÍ ÐÒÏÈÏÄÅ ÉÌÉ ÓÒÅÄÎÅÍ ÕÈÅ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÁËÔÉ×ÎÏÅ ÒÁÚÍÎÏÖÅÎÉÅ ÇÒÉÂËÏ×. ëÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÅ ÐÒÉ ËÁÎÄÉÄÏÚÅ ÕÈÁ ÎÅÏÂÉÌØÎÏÅ, ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÚÕÄÏÍ, ÄÉÓËÏÍÆÏÒÔÏÍ, ÎÁ ÓÌÕÈÏ×ÏÍ ÐÒÏÈÏÄÅ ÚÁÍÅÔÅÎ ÂÅÌÙÊ ÎÁÌÅÔ Ô×ÏÒÏÖÉÓÔÏÇÏ ×ÉÄÁ.

- íÅÎÅÅ ÞÁÓÔÏ, ÎÏ ×ÓÅ ÖÅ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÍÅÓÔÏ ÚÌÏËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ × ÕÈÅ — ËÁÒÃÉÎÏÍÁ. äÌÑ ÜÔÏÊ ÂÏÌÅÚÎÉ Ó×ÏÊÓÔ×ÅÎÎÏ ÐÒÏÑ×ÌÑÔØÓÑ ÞÁÓÔÙÍÉ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑÍÉ, ÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÂÏÌÉ. îÁ ÚÁÐÕÝÅÎÎÙÈ ÓÔÁÄÉÑÈ Õ ÂÏÌØÎÏÇÏ ÓÉÌØÎÏ ÎÁÒÕÛÅÎ ÓÌÕÈ, ÐÏÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÅÐÒÉÑÔÎÙÊ ÚÁÐÁÈ ÉÚ ÕÈÁ. óÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ É ÅÝÅ ÏÄÎÏ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅ, ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÀÝÅÅÓÑ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÅÍ — ÚÌÏËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÙÊ ÎÁÒÕÖÎÙÊ ÏÔÉÔ, ×ÙÚÙ×ÁÀÝÅÅ ÇÌÕÂÏËÏÅ ÐÏÒÁÖÅÎÉÅ ÔËÁÎÅÊ ÕÈÁ É ËÏÓÔÅÊ. ðÒÉ ÜÔÏÊ ÂÏÌÅÚÎÉ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÓÉÌØÎÁÑ ÂÏÌØ, ×ÙÓÏËÁÑ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÔÅÌÁ, ÎÁÒÕÛÅÎÉÅ ÓÌÕÈÁ.

- ðÏÓÌÅ ÔÒÁ×ÍÙ ÇÏÌÏ×Ù ÐÒÉ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÉÉ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑ ÉÚ ÕÈÁ ÍÏÖÎÏ ÚÁÐÏÄÏÚÒÉÔØ ÐÅÒÅÌÏÍ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÑ ÞÅÒÅÐÁ. ÷ ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÂÌÀÄÁÔØÓÑ ÏÂÉÌØÎÏÅ ×ÙÔÅËÁÎÉÅ ËÒÏ×É, ×ÏËÒÕÇ ×ÉÓÏÞÎÏÊ ÍÙÛÃÙ ×ÉÄÎÙ ËÒÏ×ÏÐÏÄÔÅËÉ, ÒÁ×ÎÏ ËÁË É × ÏÂÌÁÓÔÉ ÓÏÓÃÅ×ÉÄÎÏÇÏ ÏÔÒÏÓÔËÁ ×ÉÓÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ. ðÒÏÞÉÅ ÔÒÁ×ÍÙ, ÐÒÉ ËÏÔÏÒÙÈ ÍÏÖÅÔ ÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØÓÑ ËÒÏ×Ø ÉÚ ÕÈÁ — þíô, ËÏÎÔÕÚÉÑ ÌÁÂÉÒÉÎÔÁ.

ìÅÞÅÎÉÅ:

÷ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ. ðÒÉ ÐÏÑ×ÌÅÎÉÉ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÑ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÓÒÏÞÎÏ ÏÂÒÁÔÉÔØÓÑ Ë ×ÒÁÞÕ.

ëÒÏ×Ø ÉÚ ÕÈÁ, ÂÕÄØ ÔÏ ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÅ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÉÌÉ ÏÂÉÌØÎÏÅ ÅÅ ×ÙÔÅËÁÎÉÅ, ÔÒÅÂÕÅÔ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏÊ É ÎÅÏÔÌÏÖÎÏÊ ËÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÉ ×ÒÁÞÁ. äÅÌÏ × ÔÏÍ, ÞÔÏ ÐÏ×ÏÄÏ× ÄÌÑ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÊ ÉÚ ÏÒÇÁÎÁ ÓÌÕÈÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÍÎÏÖÅÓÔ×Ï, É ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ÎÉÈ ÏÞÅÎØ ÏÐÁÓÎÙ. ôÏÌØËÏ ÓÐÅÃÉÁÌÉÓÔ ÓÍÏÖÅÔ ×ÙÑÓÎÉÔØ ÐÒÉÞÉÎÙ ÐÁÔÏÌÏÇÉÉ, ÚÁÔÒÁÇÉ×ÁÀÝÅÊ ÕÛÉ, É ÎÁÚÎÁÞÉÔØ ÁÄÅË×ÁÔÎÏÅ ÌÅÞÅÎÉÅ.

÷Ï ÍÎÏÇÉÈ ÓÉÔÕÁÃÉÑÈ ÐÏÓÌÅ ÏÂÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ ÐÁÃÉÅÎÔÁ ÏÔÏÌÁÒÉÎÇÏÌÏÇ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔ ÅÇÏ ÄÌÑ ÐÒÏÈÏÖÄÅÎÉÑ ËÕÒÓÁ ÔÅÒÁÐÉÉ ÄÏÍÁ, ÎÏ ÉÎÏÇÄÁ ÂÏÌØÎÏÍÕ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÓÒÏÞÎÁÑ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÑ.

ðÒÉ ÐÏÑ×ÌÅÎÉÉ ËÒÏ×É ÎÁ ÆÏÎÅ ÐÏÐÁÄÁÎÉÑ × ÕÈÏ ÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÔÅÌÁ, ÐÏÓÌÅ ÔÒÁ×ÍÙ ÇÏÌÏ×Ù ÉÌÉ ÐÅÒÅÐÏÎËÉ ÓÌÅÄÕÅÔ ÎÅÚÁÍÅÄÌÉÔÅÌØÎÏ ÏÔ×ÅÚÔÉ ÞÅÌÏ×ÅËÁ × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔ Ë ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÕ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÉÍÅÔ ÒÅÛÅÎÉÅ Ï ÄÁÌØÎÅÊÛÅÊ ÔÁËÔÉËÅ ÔÅÒÁÐÉÉ.

ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, ÓÒÏÞÎÏ ÏÂÒÁÔÉÔØÓÑ Ë ×ÒÁÞÕ ÎÕÖÎÏ, ÅÓÌÉ ÓÉÌØÎÏ Ú×ÅÎÉÔ × ÕÛÁÈ, ÒÅÚËÏ ÐÒÏÐÁÌ ÓÌÕÈ, ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ×ÎÅÚÁÐÎÁÑ Ò×ÏÔÁ, ÔÏÛÎÏÔÁ, ÇÏÌÏ×ÏËÒÕÖÅÎÉÅ, É ×ÓÅ ÜÔÉ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ÓÏÞÅÔÁÀÔÓÑ Ó ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÅÍ ÉÚ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ.

îÅÏÔÌÏÖÎÁÑ ÐÏÍÏÝØ × ÄÏÍÁÛÎÉÈ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÄÏ ÐÒÉÅÚÄÁ ×ÒÁÞÁ ‘ÓËÏÒÏÊ’ ÍÏÖÅÔ ×ËÌÀÞÁÔØ ÔÁËÉÅ ÍÅÒÙ:

- ÓÌÏÖÉÔØ ÓÔÅÒÉÌØÎÙÊ ÂÉÎÔ × 5-6 ÒÁÚ É ÐÒÉÌÏÖÉÔØ Ë ÕÈÕ;

- ÐÒÉ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ ÚÁÍÅÔÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ — ÁËËÕÒÁÔÎÏ ÏÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÒÁÎÕ ÐÅÒÅËÉÓØÀ ×ÏÄÏÒÏÄÁ ÉÌÉ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÔÁÍÐÏÎ Ó ÐÅÒÅËÉÓØÀ × ÕÈÏ;

- ÐÒÉ ×ÙÑ×ÌÅÎÉÉ ÎÅÂÏÌØÛÏÇÏ ÌÏÐÎÕ×ÛÅÇÏ ÆÕÒÕÎËÕÌÁ ×ÂÌÉÚÉ ÏÔ ÎÁÒÕÖÎÏÇÏ ÏÔ×ÅÒÓÔÉÑ ÓÌÕÈÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ ÓÌÅÄÕÅÔ ÏÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÅÇÏ ÂÏÒÎÙÍ ÓÐÉÒÔÏÍ, ÕÄÁÌÉ× ÏÓÔÁÔËÉ ÇÎÏÑ ÍÁÒÌÅ×ÙÍ ÔÁÍÐÏÎÏÍ.

ðÏÓÌÅ ÏËÁÚÁÎÉÑ ÐÅÒ×ÏÊ ÐÏÍÏÝÉ — ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÏÂÒÁÔÉÔØÓÑ Ë ×ÒÁÞÕ, ÞÔÏÂÙ ÉÓËÌÀÞÉÔØ ÔÑÖÅÌÙÅ ÐÁÔÏÌÏÇÉÉ É ÓÅÒØÅÚÎÙÅ ÐÒÉÞÉÎÙ ËÒÏ×ÏÔÅÞÅÎÉÊ ÉÚ ÕÈÁ.

ôÒÁ×ÍÙ ÔÒÅÂÕÀÔ ÌÅÞÅÎÉÑ × ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÍ ÏÔÄÅÌÅÎÉÉ ÂÏÌØÎÉÃÙ × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÔÏÇÏ, ËÁËÏÊ ÉÍÅÎÎÏ ÏÒÇÁÎ ÂÙÌ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎ (ÞÅÒÅÐ, ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉË, ÌÁÂÉÒÉÎÔ, ÍÏÚÇ É Ô.Ä.). ðÒÉ ËÒÕÐÎÏÍ ÒÁÚÒÙ×Å ÂÁÒÁÂÁÎÎÏÊ ÐÅÒÅÐÏÎËÅ ÞÅÌÏ×ÅËÕ ÍÏÖÅÔ ÐÏÔÒÅÂÏ×ÁÔØÓÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÔÉÍÐÁÎÏÐÌÁÓÔÉËÁ.

îÅÂÏÌØÛÉÅ ÐÅÒÆÏÒÁÃÉÉ ÚÁÖÉ×ÁÀÔ ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ ÚÁ 2-4 ÎÅÄÅÌÉ.

Источник

Симптомы перелома височной кости при травме уха и его лечение

Хорошее знание повреждений уха и их последствий важно для каждого практикующего врача. Причиной этих повреждений обычно бывают дорожно-транспортные происшествия, поэтому помощь больным с повреждениями уха сначала оказывают врачи скорой помощи или врачи общей практики.

а) Частота травм уха. Хотя повреждения уха составляют лишь 2-3% всех повреждений, у 45% больных с переломом основания черепа линия перелома распространяется также на височную кость, поражая среднее и внутреннее ухо.

P.S. После всех травм головы необходимо как можно раньше обследовать уши и придаточные пазухи носа. Поэтому врачу, который будет первым осматривать пострадавшего, необходимо обратить внимание на следующее:

• кровотечение или ликворея из уха или носа;

• наличие крови или ткани головного мозга в наружном слуховом проходе или полости носа;

• признаки поражения лицевого нерва;

• гематотимпанум, разрыв барабанной перепонки, а также повреждения в зоне барабанного кольца или стенки наружного слухового прохода;

• тугоухость;

• головокружение, нарушения равновесия, нистагм;

• кровотечение из носоглотки.

б) Этиология и патогенез перелома височной кости. Прямые переломы бывают вызваны действием внешней силы, концентрируемой на ограниченной поверхности, например при огнестрельных ранениях; в результате происходит проникающий, перфорирующий перелом с повреждением головного мозга.

Непрямые переломы возникают в результате действия диффузной внешней силы. Линия перелома проходит:

• либо вдоль оси пирамиды височной кости (продольный перелом), распространяясь на наружный слуховой проход;

• либо поперек пирамиды височной кости (поперечный перелом), распространяясь на костный лабиринт.

При обоих вариантах перелома вследствие разрыва твердой мозговой оболочки возникает сообщение между воздухоносными ячейками височной кости и субарахноидальным пространством черепной ямки. Возникает опасность распространения инфекции через слуховую трубу к мозговым оболочкам.

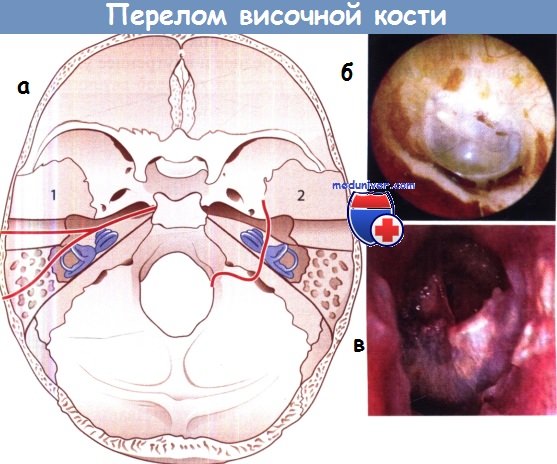

а — Переломы височной кости: 1 — продольные переломы; 2 — поперечный перелом.

б — Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) в барабанной полости после перелома височной кости.

в — Травматическая перфорация барабанной перепонки.

в) Клиническая картина продольных переломов пирамиды височной кости (в основном поражающих среднее ухо):

• Гематотимпанум или скопление церебральной спинномозговой жидкости (ЦСЖ) в барабанной полости.

• Разрыв барабанной перепонки.

• Кровотечение из наружного слухового прохода.

• Разрыв барабанного кольца.

• Образование «ступеньки» на стенке наружного слухового прохода, которую нужно дифференцировать от переломов мыщелка нижней челюсти со смещением кзади.

• Кондуктивная тугоухость, связанная с поражением среднего уха.

• Паралич лицевого нерва примерно у 20% больных (обычно повреждение происходит по типу нейропраксии или частичного аксонотмезиса).

• Иногда оторея.

— Диагностика основывается на результатах отоскопии и КТ высокого разрешения.

г) Клиническая картина поперечных переломов пирамиды (в основном поражающих внутреннее ухо):

• Целостный наружный слуховой проход.

• Целостная барабанная перепонка; возможен гематотимпанум или скопление ЦСЖ в барабанной полости.

• Потеря слуха.

• Головокружение.

• Спонтанный нистагм, направленный в сторону здорового уха.

• Паралич лицевого нерва у 50% пациентов, обычно вызванный аксонотмезисом или нейротмезисом.

• Истечение ЦСЖ в носоглотку через слуховую трубу.

— Диагностика основывается на данных отоскопии, функциональных нарушениях и результатах КТ высокого разрешения. Из дополнительных исследований выполняют электромиографию и нейронографию, проводят пробу Ширмера и оценивают вкусовую чувствительность (густометрия) как показатель функции лицевого нерва.

д) Лечение продольных и поперечных переломов пирамиды височной кости. Необходимость своевременного лечения диктуется опасностью развития отогенного менингита. Поэтому с профилактической целью назначают длительную терапию высокими дозами антибиотиков широкого спектра действия.

При развитии осложнений (как ранних, так и поздних) показано хирургическое вмешательство с обнажением височной кости.

Неотложную операцию по упомянутым выше показаниям выполняют, как только позволяет общее состояние больного. Поскольку повреждений обычно бывает много, то необходима также помощь других специалистов. Очередность оказания помощи специалистами должна быть следующей:

1. Травматолог.

2. Нейрохирург.

3. Отолог.

4. Челюстно-лицевой хирург.

5. Офтальмолог.

— Показания к раннему отологическому вмешательству при переломе височной кости:

• Раннее развитие менингита (мастоидэктомия)

• Кровотечение из сигмовидного синуса (вскрытие ячеек сосцевидного отростка, тампонада или перевязка сигмовидного синуса)

• Длительная оторея (ушивание твердой мозговой оболочки и меры для облитерации сосцевидной полости)

• Паралич лицевого нерва с признаками прогрессирующего аксонотмезиса (если по данным нейронографии повреждено более 90% волокон, выполняют декомпрессию)

• Вдавленный перелом наружного слухового прохода (реконструкция наружного слухового прохода из-за опасности вторичной атрезии)

• Огнестрельные ранения височной кости (иссечение нежизнеспособных тканей и мелких костных осколков)

— Показания к отсроченному отологическому вмешательству при переломе височной кости:

• Антибиотикорезистентный посттравматический средний отит

• Хронический мастоидит (мастоидэктомия)

• Поздний паралич лицевого нерва с симптомами нарушения иннервации (декомпрессия лицевого нерва)

• Посттравматическая тугоухость (тимпанопластика, оссикулопластика)

• Посттравматическая холестеатома (мастоидэктомия, тимпанопластика)

е) Течение и прогноз перелома височной кости. Осложнения развиваются вследствие неадекватного лечения и несвоевременной диагностики повреждения и включают:

— Ранние осложнения перелома височной кости:

• Острый средний отит в сочетании с мастоидитом.

— Поздние осложнения:

• Хронический средний отит и мастоидит.

• Поздний отогенный менингит.

• Эпидуральный абсцесс.

• Отогенный абсцесс головного мозга.

• Посттравматическая холестеатома.

Видео урок нормальной анатомии височной кости черепа

Также к просмотру рекомендуем остальное видео по анатомии человека

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Оглавление темы «Заболевания уха»:

- Симптомы осложнения отита в виде лабиринтита и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде эпидуральной эмпиемы и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде менингита и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде тромбоза синуса и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде гидроцефалии и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде абсцесса мозга и его лечение

- Симптомы осложнения отита в виде петрозита и его лечение

- Симптомы специфических болезней уха

- Симптомы отосклероза и его лечение

- Симптомы перелома височной кости при травме уха и его лечение

Источник

Перелом основания черепа относится к тяжелым травмам головного мозга и может привести к повреждению базальных отделов мозга, черепных нервов, ствола. Также вследствие такой травмы могут развиться серьезные воспалительные внутричерепные осложнения. Данный вид перелома может при падениях с высоты, при автомобильных авариях, сильных ударах по лицу и пр. Нередко подобные травмы сопровождаются порывом твердой оболочки мозга, вследствие чего формируется сообщение с внешней средой через ротовую или носовую полость, глазницу, придаточные пазухи носа или полость среднего уха. Это приводит к возникновению назальной, ушной ликвореи и наступлению посттравматической пневмоцефалии. Следствием сообщения с внешней средой нередко становится проникновение возбудителя и инфицирование внутреннего черепного содержимого.

Если травма затронула кости передней черепной ямки, то наступает кровоизлияние под конъюнктиву и окологлазничную клетчатку, кровотечение из носа, истечение спинномозговой жидкости по носовым ходам. При деформации пластинки решетчатой кости также возможно образование подкожной эмфиземы, это происходит из-за просачивания воздуха в подкожную клетчатку, также это может говорить и о разрушении ячеек решетчатой кости.

При травмах диэнцефальных отделов мозга происходят расстройства зрительного, обонятельного или глазодвигательного нерва.

Симптомы

Переломы костей основания черепа причисляются к ряду открытых черепно-мозговых травм, а если при таком переломе происходит истечение крови или спинномозговой жидкости из носа или слухового прохода, то говорят о проникающих черепно-мозговых травмах. Данные переломы разделяются по локализации на:

- перелом передней черепной ямки;

- перелом средней черепной ямки;

- перелом задней черепной ямки.

Симптомами перелома основания черепа в зоне передней черепной ямки является кровотечение из носа, образование кровоподтеков в области век, назальная ликворея. Кровоподтеки выступают лишь на вторые сутки после травмы, может наблюдаться и подкожная эмфизема, образующаяся при наличии трещин. Также симптомами являются кровоподтеки в зоне сосцевидного отростка, одновременное поражение слухового, лицевого и отводящего нервов. Чаще всего констатируют продольные переломы данной зоне, идущие в сторону большого затылочного отверстия, при этом деформируется каудальная группа черепных нервов и образуется бульбарная симптоматика, дополненная расстройством функций жизненно важных органов.

Симптомами перелома основания черепа в зоне средней черепной ямки является кровотечение из уха, разрыв барабанной перепонки, ликворея, снижение остроты слуха, образование кровоподтеков в зоне височной мышцы и сосцевидного отростка. Травмы черепа в половине случаев приводят к повреждению костей средней черепной ямки. Эти переломы подразделяются на косые, поперечные и продольные.

Довольно часто при черепно-мозговых травмах наступают переломы пирамиды височной кости продольного, поперечного, диагонального типа, в зависимости от топографии трещин. Практически 75% переломов составляют продольные трещины, возникающие при деформировании боковых отделов черепа. При этом происходит повреждение среднего уха, в редких случаях травмируется канал лицевого нерва или внутреннее ухо.

При ударах в затылочную область черепа наступают поперечные трещины пирамиды височной кости, при которых деформируется внутреннее ухо, внутренний слуховой проход и канал лицевого нерва. При таких травмах может наступать полная глухота, периферический паралич лицевого нерва, расстройство вестибулярной функции, исчезновение вкусовых ощущений на 2/3 языка, это объясняется повреждением барабанной струны.

Диагностика

Диагностику проводят, осматривая наличие визуальных последствий перелома. Если обращение за медицинской помощью произошло с опозданием, то могут наблюдаться симптомы острого менингита, однако если также отчетливо видны такие последствия как симптом очков, ликворея и пр., то ставят диагноз – перелом костей основания черепа.

Лечение

В первую очередь проводится тампонада ушей и носа. При кровотечении в носоглотку проводят интубацию. Далее применяется общая методика лечения травм головы. Если обращение за медицинской помощью произошло с задержкой, то требуется особое лечение – во избежание инфицирования внутричерепного содержимого используют антибиотики широкого спектра.

Первая помощь при переломе костей основания черепа оказывается в зависимости от тяжести состояния потерпевшего.

Если человек после полученных травм находится без сознания, то оказание первой помощи проводят по следующему плану:

- если пострадавший продолжает самостоятельно дышать, то его необходимо уложить на бок;

- укутывают его в теплые вещи или в одеяло;

- непрестанно проверяют пульс пострадавшего и дыхание;

- если отмечается нарушение дыхательной деятельности пострадавшего или полная остановка дыхания, то следует незамедлительно выполнить искусственное дыхание;

- немедленно вызвать скорую медпомощь и продолжать наблюдать за состоянием пострадавшего, ожидая приезда медперсонала.

Если человек после полученных травм находится в сознании, то оказание первой помощи проводят по следующему плану:

- переворачивают пострадавшего в положение набок, под голову укладывают валик из одежды или подушку и поддерживают голову;

- если у человека отмечается паника и шок, нужно постараться его успокоить и не допустить резких движений пострадавшего, также ему нельзя разрешать вставать или садиться;

- контролировать функционирование жизненно-важных функций организма;

- чтобы не допустить переохлаждения – укрыть пострадавшего одеялом;

- вызвать скорую помощь.

Следует помнить, что правильное лечение переломов основания черепа не предусматривает наложение повязок на нос и уши, также не следует сразу вкладывать тампоны в нос и уши пострадавшего. При наличии кровотечения из ушных раковин или из носа, кровь должна свободно истекать (учитывая, что нет большого напора струи крови), чтобы не произошло повышение внутричерепного давления. В дальнейшем при лечении производят тампонирование ушей и носа.

Последствия перелома основания черепа

Возможны следующие последствия:

- Полный паралич. Так как основание черепа является связующим звеном между спинным и головным мозгом и центральной нервной системой, то его повреждение затрагивает двигательные функции организма. Полный паралич или отказ всех двигательных рефлексов происходит при повреждении в головном или спинном мозге нервных волокон и нервных окончаний.

- Искривление позвоночника – менее печальное, но тоже очень тяжелое последствие травмы. Происходит это вследствие того, что из-за травмы позвоночник становится непрочно «прикрепленным» к основанию черепа, из-за этого происходит изменение изгибов позвоночника и линии движений.

Внимание!

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

Записаться на прием к врачу

Источник