Кровотечение из ран печени

Операции при повреждении печени. Методы остановки кровотечений из печени.

При небольших поверхностных разрывах печени для выполнения гемостаза применяют П-образные швы, накладывая их в поперечном направлении по отношению к сосудам и желчным протокам печени. Для наложения швов на паренхиму печени применяют викрил или кетгут № 4 на атравматичной игле. В случае отсутствия атравматичного материала возможно использование круглой иглы с нитью № 4 или № 6. Применять нерассасывающийся шовный материал для наложения швов на ткань печени нельзя, так как в этом случае наблюдаются длительная воспалительная реакция и нередко абсцедирование, которое требует повторной операции и удаления шовного материала, являющегося инородным телом.

При разрывах печени глубиной более 3 см выполняют иссечение краев и удаление нежизнеспособных участков ткани, а затем на обе стороны дефекта накладывают гемостатические П-образные швы, отступая от края раны не меньше чем на 0,5 см. После достижения гемо- и желчестаза края дефекта сближают послойным наложением непрерывных или П-образных узловых швов, заходя за линию гемостатических швов (отступая от края раны не меньше чем на 1 см) и используя их для уменьшения нагрузки на рыхлую ткань печени. Швы следует затягивать осторожно, чтобы избежать их прорезывания. Для этого ассистент хирурга обеими руками старается максимально сблизить края разрыва. При прорезывании гемостатических швов под них подкладывают синтетические рассасывающиеся пленки При невозможности сближения краев раны или прорезывании швов дефект ткани тампонируют прядью сальника и узлы завязывают сверху этой пряди. При этом следует избегать травматизации или захватывания в шов сосудов, питающих прядь большого сальника. При наличии ран в области серповидной связки дефект можно укрыть мобилизованной серповидной связкой.

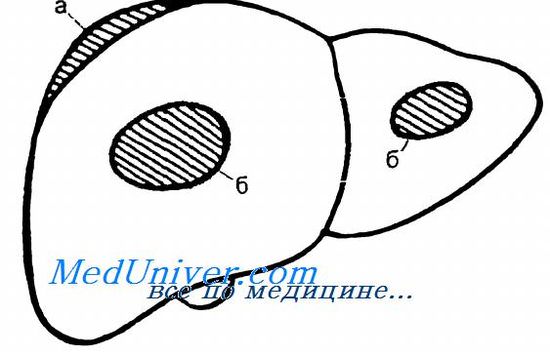

При закрытой травме печени наблюдаются самые разнообразные повреждения печени — от небольшого разрыва свободного края до разделения органа на фрагменты (с различной степенью жизнеспособности) Наиболее часто встречаются неправильной формы разрывы капсулы и паренхимы с истечением крови и желчи (60— 70 %), Размозжение нескольких сегментов, напротив, встречается всего в 1—2 ‘, случаев Нередко при закрытой травме живота хирург встречает большие подкапсульные гематомы, представляющие собой разрыв паренхимы с сохраненной капсулой (15—20 %). Подкапсульная гематома выглядит как флюктуирующее плоское образование темного цвета, расположенное под капсулой Глиссона. Ввиду большой вероятности двухэтапного разрыва такие гематомы следует опорожнить, осуществляя гемостаз одним из вышеуказанных способов. Особую форму закрытой травмы печени представляют внутрипеченочные гематомы (10—12 %), которые трудно диагностировать даже во время лапаротомии, так как внешний вид печени может не меняться. Косвенными внешними признаками внутрипеченочной гематомы могут быть участок кровоизлияния темного цвета или небольшая звездчатая трещина капсулы. В любом случае внутри печеночная гематома подлежит консервативному лечению и динамическому наблюдению.

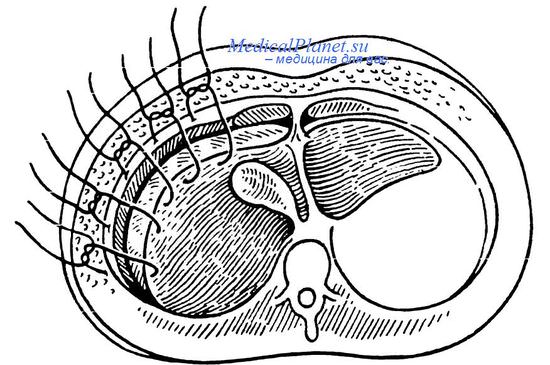

При наличии глубоких трещин печени без повреждений крупных сосудов необходимо использовать гепатопексию с целью создания замкнутого изолированного пространства. Гепатопексия по Хиари — Алферову — Николаеву показана также при наличии ран или разрывов на диафрагмалыюй или нижнедорсальной поверхности печени. Операция заключается в фиксации свободного края соответствующей доли печени от круглой до треугольной связки с диафрагмой по линии ее прикрепления к грудной стенке (при разрывах диафрагмальной поверхности печени) или с задним листком париетальной брюшины (при наличии травмы по нижней поверхности). После такой операции искусственно создается замкнутое щелевидное пространство емкостью 15—25 мл, при этом к линии швов в поддиафрагмальное или подпеченочное пространство для оттока раневого отделяемого подводят двухпросветиыс дренажи.

Схематическое расположение подкапсульной (а) и внутрипеченочной гематом (б).

При разрывах печени, сопровождающихся профузным кровотечением, изложенными выше приемами не всегда удастся добиться полного гемостаза, особенно при значтслкном разрушении ее паренхимы и при наличии гемобилии. В таких случаях, если при временном пережатии геиатодуодснальной связки имеется достаточный гемостатический эффект, печеночную артерию перевязывают. Для этого диссектором по верхнему краю гепатодуоденальной связки выделяют общую печеночную, собственную печеночную и пузырную артерии Собственную печеночную артерию перевязывают викрилом дистальнее места отхождения пузырной артерии (в противном случае возможно развитие некроза стенок желчного пузыря, и тогда потребуется холецистэктомия). Необходимо подчеркнуть, что перевязка печеночной артерии сама по себе приводит в 20—25 % случаев к летальным исходам за счет развития множественных мелких сегментарных некрозов, поэтому данный прием следует использовать при крайней необходимости.

У пострадавших с повреждением печени IV степени по Мооге паренхима печени представлена отдельными фрагментами, имеющими связь друг с другом только сосудисто-секреторными ножками. Удаление таких фрагментов не представляет сложности после раздельной перевязки сосудов и желчных протоков. Раневую поверхность печени в таких случаях прикрывают прядью большого сальника и фиксируют его к капсуле печени отдельными швами.

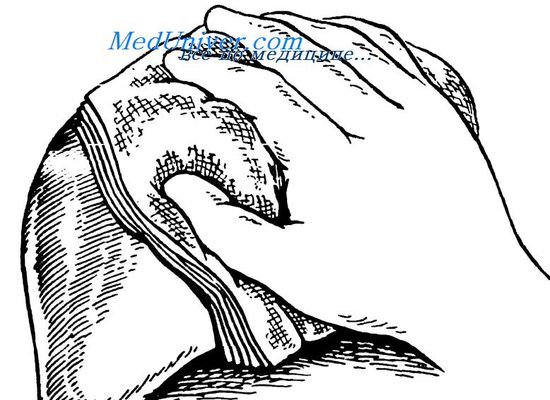

Травмированные участки печени с сомнительной жизнеспособностью необходимо удалять, начиная из глубины разрыва. При этом пальцами тупо разделяют участки ткани, ощущая натягивание кровеносных сосудов и желчных протоков (этот прием называется дигитоклазией), а затем прошивают и перевязывают викрилом сосуды и протоки.

При глубоких и кровоточащих разрывах для достижения гемостаза производят частичное разделение печени по ходу портальных щелей. Для этого ассистент осторожно разводит края печени, а хирург пальцами левой руки постепенно выделяет в паренхиме в зоне повреждения сосуды и желчные протоки, следуя по ходу сосудисто-секреторного пучка. Обнаружив источник кровотечения, сосуд вместе с прилежащим участком паренхимы печени прошивают обвивным викриловым или кетгутовым швом на атравматичной игле.

Гепатопексия по Хиари-Алферову-Николаеву.

После окончательной остановки кровотечения из печени постепенно ослабляют турникет с гепатодуоденальной связки, при этом в течение 10—15 мин наблюдают за изменением окраски печени. Появление темно-багрового или серого цвета свидетельствует о нарушении кровоснабжения и требует удаления соответствующего сегмента, однако при большой кровопотере, нестабильной гемодинамике это технически сложное и травматическое вмешательство следует отложить на 2—3 сут до стабилизации состояния или до доставки пострадавшего в специализированный стационар. Необходимо помнить, что выполнение таких расширенных вмешательств приводит к резкому увеличению леальности (до 60-80 %).

При невозможности выделения сосудисто-секреторных ножек и продолжающемся кронетечении из печени как исключение можно применить тугую тампонаду раны, используя 5-6 марлевых тампонов, которые выводят через контрапертуру в правом подреберье.

При обширных повреждениях обеих долей печени и профузном кровотечении также вынолняют тугую тампонаду марлевыми тампонами. Во всех случаях тяжелой травмы печени, в том числе и при тугой тампонаде, показаны дренирование двухпросветными силиконовыми трубками поддиафрагмального и подпеченочного пространств и обязательная декомпрессия желчевыводящих путей путем наружного дренирование холедоха по Керу или, в крайнем случае, наложения холецистостомы.

Тугая тампонада разрыва печени

Таким образом, оперативному лечению подлежат любые повреждения печени при продолжающемся кровотечении в брюшную полость. Применяемые при этом способы гемостаза зависят от опыта хирурга, технического оснащения операционной и характера повреждении печени.

Объем вмешательства на печени должен быть максимально щадящим, имея своей целью достижение темо- и желчестаза. Эффективным является применение как физических (электрическая, ультразвуковая, лазерная коагуляция), так и химических (фибриновый клей, тахокомб и др.) методов.

Обширные разрывы и глубокие раны паренхимы печени с повреждением сегментарных сосудисто-секреторных образовании требуют полноценной хирургической обработки с удалением нежизнеспособных тканей и отдельным лигированием кровеносных сосудов и желчных протоков. В случае неэффективного гемостаза могут быть использованы тампонада биологическим материалом, френогепатопексия, а также наружное сдавление печени. Метод наружного сдавления может вызывать резкое нарушение кровоснабжения органа и используется только при наличии определенного опыта.

Обширные первичные резекции печени при ее повреждении сопровождаются чрезвычайно высокой летальностью и не могут быть рекомендованы в широкую клиническую практику, тем более при тяжелой сочетанной травме.

— Также рекомендуем «Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.»

Оглавление темы «Операции на паренхиматозных органах при сочетанной травме.»:

1. Оперативный доступ при сочетанной травме. Временный гемостаз и эвакуация крови при сочетанной травме.

2. Ревизия органов брюшной полости при сочетанной травме.

3. Реинфузия крови при сочетанной травме.

4. Операции при повреждении печени. Методы остановки кровотечений из печени.

5. Операции при повреждении селезенки. Методы остановки кровотечений из селезенки.

Источник

При лечении пострадавших с повреждениями печени хирург должен решить ряд важных тактических и технических вопросов в интересах больного для спасения его жизни. Тяжелый шок и внутреннее кровотечение, нередко сочетающееся у таких больных с повреждением еще одного или нескольких органов, делают решение этих задач еще более сложным.

В первую очередь следует решить вопрос о немедленной операции или предварительном выведении пострадавшего из шока. Раньше считалось, что такие пострадавшие недоступны операции. В настоящее время следует подтвердить старое высказывание Г. Мондора (1939): «Сказать; шок слишком глубок, больного нельзя оперировать — абсурд. Надо сказать другое — больной погибнет от внутреннего кровотечения, если вовремя не сделать гемостаз. Если бы кровоточила поверхностная артерия, разве стали бы ждать, пока пройдет шок, чтобы наложить лигатуру?»

Во всяком случае, проведение противошоковых мероприятий должно быть кратковременным, поскольку вывести больного из шока в условиях профузного внутрибрюшного кровотечения просто невозможно.

Более правильна тактика одновременной интенсивной противошоковой и инфузионной терапии в сочетании со щадящим наркозом и оперативным вмешательством. Исключение составляют пострадавшие с множественной травмой, недоступные оперативному вмешательству из-за повреждений, несовместимых с жизнью. Лечебная тактика у пострадавших с множественной травмой должна быть дифференцированной. При торако-абдоминальной травме с наличием внутрибрюшного кровотечения операцию начинают с лапаротомии.

При преобладании симптомов повреждений органов груди вмешательство начинается с торакотомии, которую затем можно перевести в торако-лапаротомию. Ряд хирургов при сочетанной травме с преобладанием симптомов кровотечения начинают оперативное вмешательство с тампонады раны печени, а затем после вмешательства на других органах возвращаются к окончательной остановке кровотечения из печени.

Для доступа при ранениях печени большинство хирургов используют верхнюю срединную лапаротомию. Этот доступ позволяет ориентироваться в обстановке, но затруднителен при необходимости манипуляций в верхних правых отделах органа. В этом случае дополняют срединную лапаротомию поперечными разрезами. В клинике хирургических болезней Сибирского медицинского университета при ранениях печени пользуются скобовидным доступом.

После срединной лапаротомии и ревизии при необходимости расширения раны этот разрез продляют по восьмому межреберью, и, если нужно, он легко превращается в тораколапаротомию. Этот разрез позволяет осуществить любое вмешательство на печени и дает широкий обзор всех ее отделов. После осуществления срединной лапаротомии хирург должен определить характер и степень повреждения печени.

Для удобства ревизии и при необходимости манипуляций в задних отделах правой половины органа целесообразно произвести пересечение круглой, серповидной и венечной связок. В случае профузного кровотечения для временной остановки кровотечения и для получения возможности более детальной ревизии целесообразно использовать прием Прингла — пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки. Этот прием дает возможность остановить кровотечение и спокойно ревизировать печень.

Длительность пережатия печеночно-двенадцатиперстной связки не должна превышать 12—15 мин. В противном случае возможно развитие некрозов печени.

Характер вмешательств, применяемых для гемостаза при травмах печени, различен и определяется степенью разрушения печеночной ткани.

Для временной остановки кровотечения возможно применение тампонады раны печени. Этот метод несовершенен, но в последние годы ряд хирургов использовали тампонаду для временной остановки кровотечения из печени у тяжелых больных с множественной травмой, чтобы окончательно остановить кровотечение во время повторного вмешательства на 5— 7-е сут после первой операции [Брюсов П.Г., 1995].

При повреждениях печени применяются следующие вмешательства: ушивание раны печени, резекция-обработка по B.C. Шапкину и резекция печени.

Ушивание раны печени производится при ранениях холодным оружием или огнестрельных степени и разрывах без повреждения магистральных сосудов органа. Для этих целей наиболее целесообразно использовать простые, но достаточно эффективные печеночные швы. Мы рекомендуем блоковидные кетгутовые швы, которые легко накладываются и обеспечивают равномерную тягу внутри блока, что достаточно важно при прошивании хрупкой ткани печени.

Ушивание раны печени блоковидными швами

Рана должна быть ушита на всю глубину. Если в глубине раны имеется крупный сосуд или желчный проток, то они должны быть изолированно лигированы или клипированы.

Перевязка сосудов и протоков в ране печени

Поверхностно наложенные швы ведут к образованию внутри-печеночных гематом, которые затем часто нагнаиваются. Перед ушиванием раны печени следует выяснить, достаточно ли питание остающихся отделов печени. Необходимо удалить отдельные фрагменты печеночной ткани и участки, лишенные кровоснабжения. В противном случае они могут подвергнуться некрозу и стать причиной печеночной недостаточности.

Если имеются участки печени, лишенные питания, то следует осуществить резекцию-обработку раны по B.C. Шапкину. Такое же вмешательство производится при наличии размозженных краев, глубоких разрывов с повреждением сегментарных и долевых сосудов.

Виды резекции-обработки при травмах печени по B.C. Шапкину

При множественных повреждениях купола правой половины органа без повреждения крупных сосудов целесообразно после ушивания отдельных разрывов осуществить переднюю гепатопексию по Хиари-Алферову. Печень вдавливается в поддиафрагмальное пространство и передний край ее подшивают к брюшной стенке несколькими узловыми швами.

Передняя гепатопексия по Хиари—Алферову

Цель операции — создать замкнутое пространство, что ведет к остановке кровотечения. При разрывах, расположенных на задне-нижних поверхностях доли или идущих с диафрагмальной поверхности на нижнезаднюю, производится задняя гепатопексия по B.C. Шапкину. Она осуществляется путем подшивания заднего листка брюшины к краю печени, что ведет к изоляции поврежденных отделов печени от остальной брюшной полости.

Задняя гепатопексия по B.C. Шапкину

Такая локализация разрывов печени наблюдалась у 8,41% пострадавших [Гриненко Ж.А., Лукьянов П.И., 1968]. Методика перспективна при лечении разрывов и ранений задних локализаций без повреждения крупных сосудов и протоков, когда наложение швов затруднительно или невозможно.

С развитием анестезиологии и хирургии особое место при лечении травм печени заняла резекция этого органа. В случаях, когда повреждены магистральные сосуды и протоки, кровоснабжающие целые доли или половины печени, следует прибегнуть к резекции печени. Чаще всего такая необходимость возникает при закрытой травме печени или при ранениях с обширным разрушением долей и трубчатых структур. В диагностике этих повреждений помогают интраоперационная холангиография и ангиография.

Необходимо отметить, что обширную резекцию печени приходится применять в клинике нечасто. B.C. Шапкин в 52 операциях по поводу ранений осуществил резекцию печени всего один раз. Затем с более широким применением этой операции он же сделал 24 резекции у 100 больных, но у 14 из них операция носила характер резекции-обработки и только у 10 была сделана типичная резекция печени.

По сводным данным хирургов США, при травмах печени лобэктомии осуществляют у 2-4% пострадавших [Kennedy PA, 1965]. P. Klivland et P. Wait (1971) произвели 14 резекций печени у больных с травмами (11%), а Р. Treid — 1 на 93 операции. В нашей клинике из 224 оперированных пострадавших с травмами печени резекция осуществлена только 6 пациентам. Эти операции были гемигепатэктомии, проведенные при разрушении половин печени или при повреждении магистральных сосудов.

Резецированная правая половина печени при травме. Макропрепарат

Во всех остальных случаях достаточным оказалось использование печеночных швов с иссечением нежизнеспособных участков и лигатурой кровоточащих сосудов в ране.

Перевязка печеночной артерии при травмах печени остается предметом дискуссии. В.Т. Серебров (1941) провел анатомические исследования и собрал 27 клинических наблюдений перевязки печеночной артерии. Он доказал, что перевязка печеночной артерии практически осуществима и не всегда ведет к некрозу печеночной ткани.

Чем ближе к печени осуществляется лигатура артерии, тем она безопаснее. Т. Tung (1973) предложил перевязывать печеночную артерию для остановки кровотечения при травмах печени с артериальным кровотечением и при гемобилии. Он осуществил эту операцию у 24 пациентов с гемобилией и у 19 добился остановки кровотечения. У ряда хирургов отношение к этой операции сдержанное.

С развитием лапароскопической хирургии методика остановки кровотечения при травмах печени стала успешно применяться при повреждениях I—II степени. Во время лапароскопии осуществляют электрокоагуляцию в ране и дренируют брюшную полость. Автор получил хорошие результаты при использовании такой методики.

В качестве дополнительных мероприятий для остановки кровотечения использовали лазер, сшивающие аппараты, аргоновый коагулятор, плазменные потоки, ультразвуковой скальпель [Савельев B.C., 1993; Ефименко Н.А., 1998].

Дополнительно к гемостатическим швам или лигатуре сосудов многие хирурги используют клеевые композиции «Берипласт-11» (Германия), «Тиссукол» и «Тахокомб» (Австрия). Большинство считает, что наилучшими свойствами обладает препарат «Тахокомб».

Для компенсации кровопотери во время операций по поводу повреждений печени большинство хирургов считают целесообразным проводить реинфузию крови, излившейся в брюшную полость. Несмотря на то что эта операция была впервые осуществлена в 1917 г. при разрыве печени, вмешательство получило неоднозначную оценку хирургов.

Большинство считает реинфузию крови при травмах печени целесообразным и полезным. Она может осуществляться при условии изолированного повреждения органа в первые часы после травмы. С.М. Ахмедов и Т.Г. Гульмурадов (1995) считают, что к реинфузии следует прибегать при кровопотере свыше 700 мл, поскольку это — хороший способ возмещения кровопотери при повреждениях печени.

При травмах печени может развиваться ряд осложнений заболевания или гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.

Среди них на первом месте по значимости стоит гемобилия. Это осложнение возникает, когда центральные или подкапсульные гематомы опорожняются в желчные пути. О клинических проявлениях гемобилии сказано выше. При гемобилии диагноз возможно верифицировать при фиброгастродуоденоскопии, когда констатируется выделение крови из большого дуоденального сосочка. Для уточнения диагноза целесообразно использовать ультразвуковую диагностику и холангиографию.

Гемобилия также может быть симптомом острой печеночной недостаточности [Гальперин Э.И., 1978]. При травматическом характере гемобилии следует прибегнуть к оперативному лечению. Т. Тунг при этом осложнении применял перевязку печеночной артерии; А.Е. Борисов и В.А. Вишневский прибегают к эмболизации соответствующих сосудов спиралями Гиантурко.

При больших внутрипеченочных полостях в случаях гемобилии целесообразно прибегать к резекции пораженных отделов печени. В качестве наиболее простой операции используют также вскрытие имеющейся центральной гематомы в печени с перевязкой открывающихся в полость желчных протоков и дренированием ее. Но это вмешательство значительно уступает по радикальности резекции печени.

Желчный перитонит также является серьезным осложнением травм печени. Он развивается либо непосредственно после повреждения органа, либо после неполноценной обработки раны печени, когда происходит подтекание желчи в свободную брюшную полость. Для устранения перитонита следует тщательно осуществлять туалет брюшной полости после обработки раны печени и всегда проводить после операции дренирование брюшной полости. Некоторые хирурги считают, что подтеканию желчи после операций способствует желчная гипертензия, и рекомендуют после вмешательств по поводу ранений печени дренировать желчные пути.

Поддиафрагмальный абсцесс — достаточно частое осложнение ранений печени. Этому способствуют излияние крови и желчи в брюшную полость во время травмы, экзогенное или эндогенное инфицирование излившейся жидкости и присасывающее действие диафрагмы при дыхании. Обычно поддиафрагмальные гнойники характеризуются выраженной интоксикацией, тяжелым состоянием больных, рядом специфических симптомов (симптом Крюкова, Литтена, высокое стояние купола диафрагмы при рентгеновском исследовании) и данными ультразвукового исследования, при котором определяется скопление жидкости в поддиафрагмальном пространстве.

После подтверждения диагноза пункцией следует предпринять вскрытие гнойника и его дренирование. Для этих целей наиболее удобен разрез Мельникова. Для профилактики поддиафрагмальных абсцессов необходим тщательный гемостаз во время операции по поводу травмы, туалет брюшной полости после него и рациональное дренирование после вмешательства.

Нагноение центральных гематом печени проявляет себя клиникой абсцесса печени и требует дренирования гнойника или резекции печени. При неправильном поверхностном ушивании ран печени и тампонировании их гемостатической губкой, сальником нагноение остаточной полости также ведет к образованию гнойника печени.

Некрозы печени и секвестрация могут осложнять течение послеоперационного периода после вмешательств по поводу травм органа. Они развиваются вследствие недостатка питания различных отделов печени при повреждении магистральных сосудов. Клинически они проявляются тяжелым состоянием больных, выделением из дренажа мутно-желчной жидкости и нарастающими симптомами печеночной недостаточности. В случае этих осложнений показана релапаротомия и удаление некротизированных отделов печени в сочетании с активной печеночной и антибактериальной терапией.

Исходы повреждений печени довольно значительно колеблются в зависимости от характера травм и сочетания их с повреждениями других органов. При тяжелых множественных травмах пострадавшие нередко погибают на месте травмы от шока и профузного кровотечения. В 70-е годы прошлого века летальность при травмах печени составляла 50-60% [Петровский Б.В., 1972; Савельев B.C., 1975].

Частота осложнений у больных с колото-резаными ранами печени равна 24,9%, с огнестрельными ранениями — 33,4%, при закрытых травмах — 45% [Розанов В.Н., 1995; Ибальдин А.С., 1995].

Послеоперационная летальность, по данным этих авторов, составляет при колото-резаных ранах 4-10% при закрытой травме печени — 30,4-35,2%, при сочетанной травме — до 39,3% пострадавших. По данным Кроствейт (1970), повреждения печени дают летальность 11%. При этом если повреждены печень и два органа, то она составляет 23,6%, при повреждении трех органов — 38,1%, а при повреждении четырех и более органов летальность достигает 84,6%.

По сборной статистике Н.И. Третьякова (данные 1960-1969 гг.), на 1 188 оперированных травм печени летальность составила 36,7%. К сожалению, она остается еще высокой и в настоящее время. Поданным Н.А. Ефименко и В.Е. Розанова, к 1998г. она составила 38,9%. В то же время при повреждениях только печени послеоперационная летальность снизилась до 4,4%. Особенно плохие исходы наблюдаются при огнестрельных ранениях живота с повреждением печени. По данным И.А. Ерюхина и В.В. Бояриниева (1998), среди пострадавших с ранениями живота повреждения печени встретились у 17,1% раненых, а летальность составила 69,2%.

В клинике кафедры хирургических болезней Сибирского медицинского университета до 1998 г. лечилось 224 больных с травмами печени. По отношению ко всем раненым количество этих повреждений возросло с 18,1 (до 1990 г.) до 29%. Среди всех травм печени открытые повреждения составили 81,7%, а сочетанные наблюдались у 104 пострадавших. После операций погиб 21 больной (9,4%). Из них 15 пострадавших погибли от тяжелых сочетанных травм, несовместимых с жизнью, а 6 — в результате развития послеоперационных осложнений.

Альперович Б.И.

Опубликовал Константин Моканов

Источник