Кровотечение из носа при энцефалопатии

Энцефалопатия головного мозга — это хроническое или острое отклонение работы церебральных структур, как правило, метаболического характера, при котором наблюдается нарушение обмена веществ, падение активности нервных тканей, распад и гибель нейронов. В конечном итоге человек сталкивается со снижением когнитивных функций, утратой части способностей со стороны церебральных структур.

Восстановление представляет определенные сложности, поскольку эффективная коррекция возможна только на первой стадии патологического процесса.

Нарушение имеет собственный код по МКБ-10. G93, с различными постфиксами, указывающими на происхождение изменения.

Прогнозы зависят от множества факторов. Возраста больного, давности расстройства, длительности его течения, общего состояния здоровья страдающего, качества и момента начала помощи. Вопрос сложный и требует тщательной квалифицированной оценки.

Механизм развития

Основу становления патологического процесса определяет несколько основных путей развития. Они могут встречаться как вместе, так и по отдельности.

Если говорить подробнее:

Токсическое поражение головного мозга

Часто причиной энцефалопатии становится злоупотребление спиртными напитками. Продукты распада алкоголя деструктурируют нейроны, а при длительном потреблении этанола они разрушаются в больших количествах.

Восстановление при продолжительном использовании напитков практически невозможно. Есть прямая связь между длительностью применения спиртного и тяжестью патологического процесса. Имеет смысл как можно быстрее отказаться от пагубной привычки.

С другой же стороны, не всегда алкоголь выступает причиной расстройства. Тем же негативным образом сказывается влияние паров, солей различных химических элементов и их соединений. В группе риска — служащие вредных предприятий.

Травматическое расстройство работы церебральных структур

Не всегда повреждения головного мозга сказываются на состоянии нервных волокон сразу. Порой изменения начинаются спустя несколько месяцев или лет.

Происхождение обнаружить крайне непросто, даже при качественной всесторонней диагностике заболевания.

Внимание:

Практически любое повреждение может сказаться на состоянии мозга негативно. Даже простое сотрясение, без осложнений.

Инфекционное поражение

Вовлечение нервных тканей при вирусном или бактериальном процессе сопровождается тяжелыми неврологическими явлениями. Дефицит характеризуется сложными диффузными (разлитыми по всему мозгу) расстройствами.

Возникает целая группа опасных симптомов, нередко пациент становится инвалидом. Если говорить о конкретных диагнозах, особенно часто речь идет о менингите и энцефалите.

Есть и другие варианты. От опухолевого процесса и до системных аутоиммунных нарушений, имеющих воспалительный характер.

Механизмы развития определяют дальнейшее течение, в обязательном порядке выявляются в ходе диагностики. Поскольку от этого зависит качество терапии, самой возможности полного восстановления и избавления от расстройства.

Виды энцефалопатии

Классификация в основном проводится по характеру и происхождению.

Соответственно называют такие формы изменения:

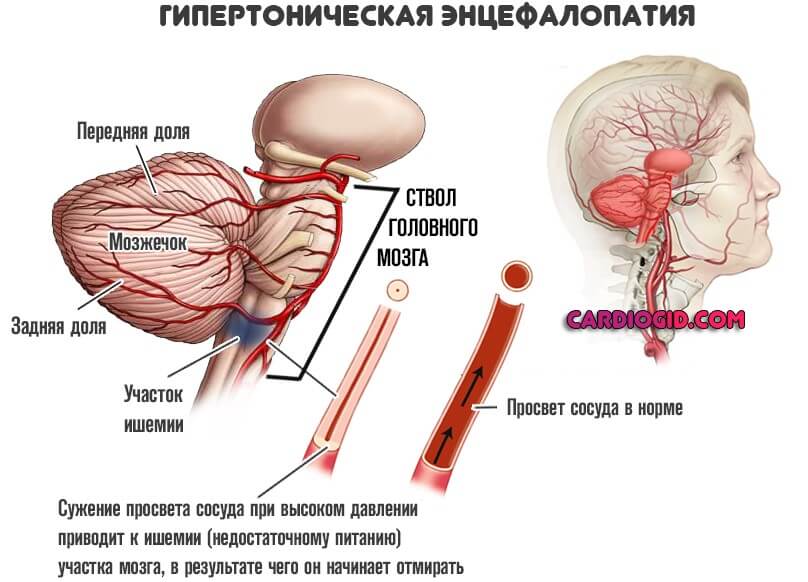

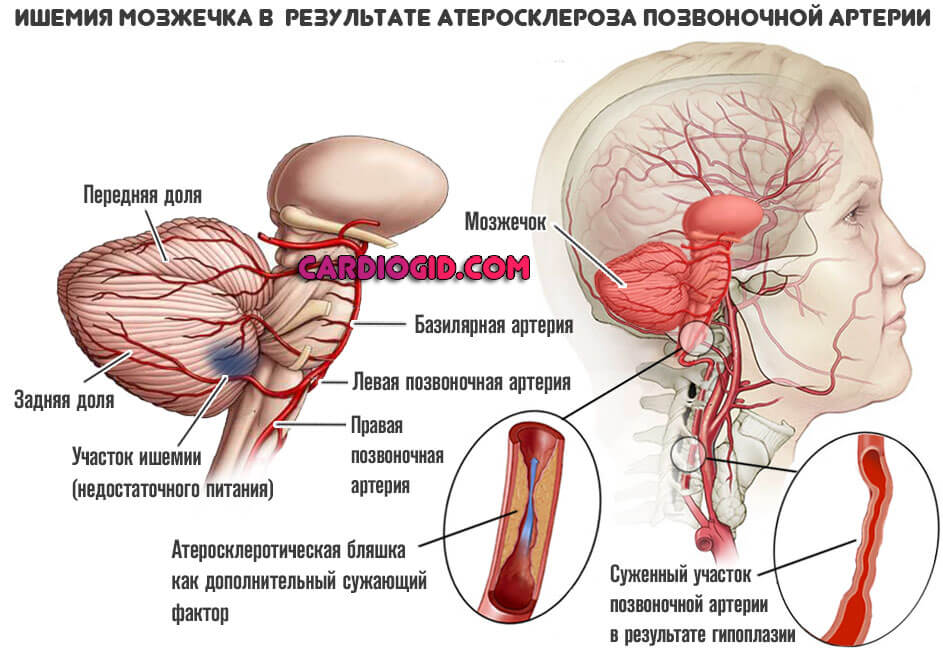

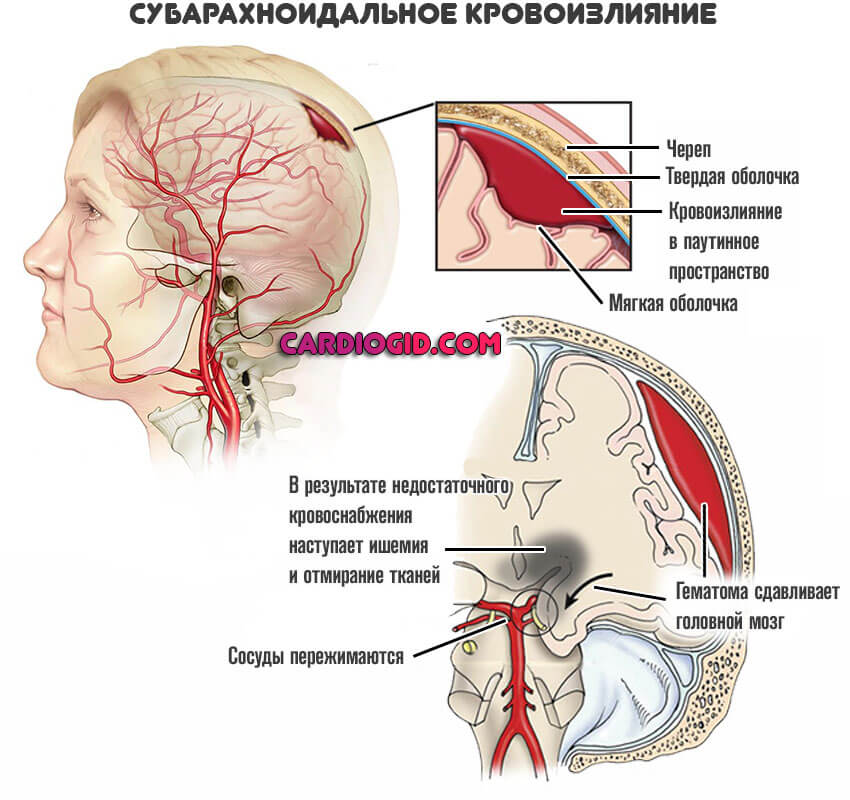

- Дисциркуляторная (синоним ангиоэнцефалопатия). Это хроническое нарушение работы головного мозга, на фоне тяжелого отклонения в местной гемодинамике. Кровоток падает, церебральные ткани недополучают питательных веществ и кислорода, что становится причиной деструкции клеток.

Тяжесть патологии напрямую зависит от того, насколько сильная ишемия присутствует. После инсульта расстройство имеет самый выраженный характер.

Другое название нарушения — сосудистая энцефалопатия мозга и подразделяется на атеросклеротическую, гипертоническую и венозную.

- Травматическая форма. Развивается после перенесенного повреждения тканей церебральных структур. Порой несколько лет спустя, что осложняет диагностику и делает происхождение неочевидным.

Симптоматика обычно стойкая, не сходит к нулю самостоятельно. Прогрессирование медленное, но не всегда. Посттравматический энцефалопатический синдром характеризуется неуклонным развитием, без терапии вероятны необратимые изменения.

- Инфекционная разновидность. Встречается как итог менингита или прочих изменений в организме. Воспалительный процесс приводит к стремительному разрушению тканей, неврологическому дефициту.

Внимание:

Без своевременного лечения шансы на восстановление без последствий ничтожно малы или их нет вообще.

- Токсическая энцефалопатия. Встречается у алкоголиков, лиц, потребляющих наркотики в разных формах, также у работников опасных предприятий. Например, текстильных или химических. Лечение требует устранения факторов-провокаторов, коррекции последствий.

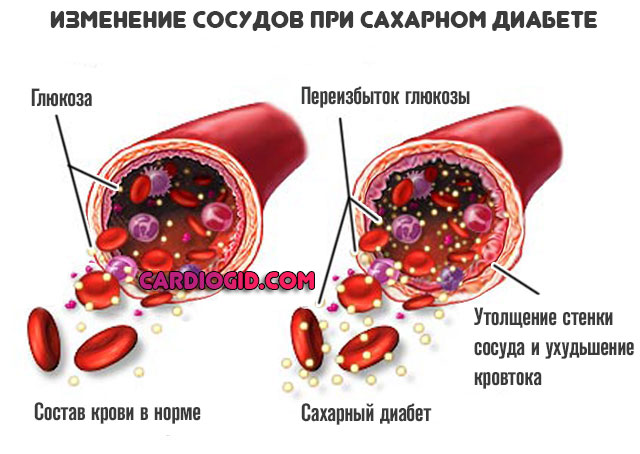

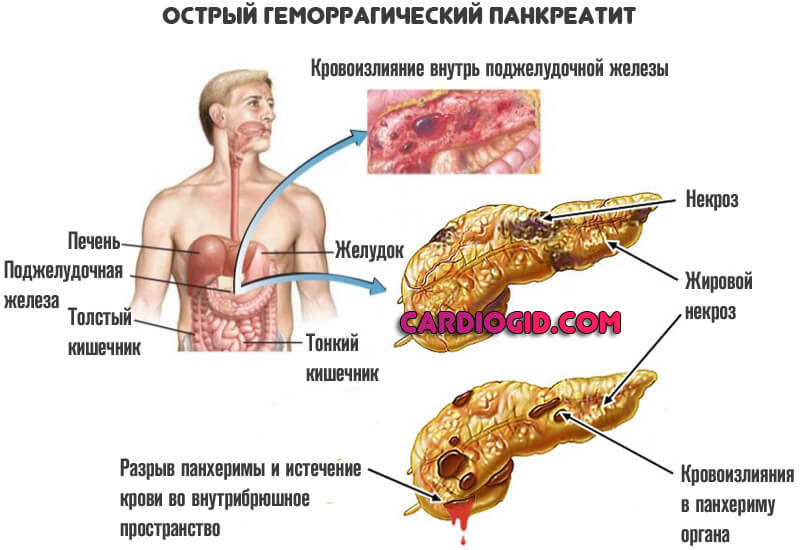

- Метаболическая энцефалопатия. Развивается как итог поражений печени, почек и других органов. Также в ходе длительного течения сахарного диабета.

Сюда входят: печеночная (портосистемная, билирубиновая), уремическая (азотемическая), диабетическая, панкреатическая, гипогликемическая, гипоксическая, аноксическая и синдром Гайе-Вернике. Восстановительные мероприятия сложны, не всегда дают нужный эффект. Подробнее о печеночной форме читайте в этой статье.

- Энцефалопатия смешанного генеза. Сопровождается расстройствами по множеству причин одновременно. Такая полифакторность создает большие проблемы для диагностики и дальнейшего лечения заболевания. Поскольку нужно сразу влиять на группу виновников начала изменений.

Энцефалопатия сложного генеза у взрослых развивается наиболее часто. Сочетания могут быть разными, зависит от конкретной ситуации. Например, в результате перенесенной травмы возникают аномалии в обмене веществ головного мозга, а также отклонения со стороны кровотока. Имеет место сочетанный процесс.

В некоторых случаях определить этиологию расстройство невозможно. По крайней мере, на момент проведения диагностики. Тогда говорят об энцефалопатии неуточненной.

Такие идиопатические формы предполагают только устранение проявлений болезни без влияния на фактор-провокатор.

Стадирование

Другой способ классификации основан на оценке тяжести нарушения. В таком случае выделяют три стадии.

- Первая. Характеризуется практически бессимптомным течением. Обнаруживаются незначительные отклонения со стороны работы головного мозга. Небольшая усталость, болевые ощущения в черепной области, прочие варианты отклонения. Устранение возможно в короткие сроки.

- Вторая. Субкомпенсированная. Организм пока еще справляется с перераспределением функций между здоровыми клетками и тканями нервной системы. Однако уже не полностью, начинаются опасные проявления расстройства.

Например, выраженные головные боли, снижение памяти, интеллекта, проблемы со зрением, слухом, поведенческие изменения. Качественная терапия все еще возможна, но уже потребуется куда более длительный курс с постоянным наблюдением и пересмотром по необходимости.

- Третья. Критическая, декомпенсированная фаза. Пациент утрачивает часть способностей, становится инвалидом. Восстановительные мероприятия не дают стопроцентного результата. А при глубоком укоренении органических изменений эффекта нет вообще.

Внимание:

Классификация по стадиям не считается общепризнанной и имеет массу вариаций. Однако все они примерно сводятся к такому виду.

Симптомы

Клиническая картина определяется точной тяжестью нарушения и его локализацией. Как правило, на первой стадии хронического процесса признаки отсутствуют. Они нарастают постепенно, пока не сложатся в полноценную систему ко второму этапу.

Очаги обычно имеют диффузный (распространенный по всему мозгу)характер, потому и сами проявления определяются многообразием у одного и того же пациента.

Среди симптомов:

- Головная боль. Локализуется везде сразу или отдельных частях: затылке, темени. Интенсивность незначительная, по мере прогрессирования нарушения становится сильнее или чаще возникает (а возможно и то, и другое разом). Применение анальгетиков не дает выраженного результата. Хотя сила дискомфорта и становится меньше.

- Головокружение. Невозможность адекватно ориентироваться, управлять своими телом. Координация движений также нарушена. В наиболее сложных случаях пациент в момент эпизода вертиго вынужден принимать горизонтальное положение и не двигаться, чтобы не усиливать и без того интенсивные ощущения. Продолжительность эпизода — от пары минут до нескольких часов.

- Нарушения мыслительных когнитивных функций — характерный признак энцефалопатии. Сначала проявляется в виде небольшой забывчивости и рассеянности. Затем добавляется тугость мышления. Человеку становится трудно выполнять задачи, которые ранее не вызывали проблем. В то же время, сложно переключаться между разными видами деятельности.

- Поведенческие расстройства. Эмоциональные нарушения. Сюда входят такие признаки, как раздражительность, повышенную агрессивность, плаксивость, депрессивность, проявления апатичности и безволия, нежелания что-либо делать.

Постепенно человек слабее начинает реагировать на внешние раздражители, а затем возможно полное угасание интереса к окружающей реальности.

- Шаткость походки. Мышечная слабость или, напротив, развитие гиперкинезов, судорожных синдромов.

- Рост или падение тонуса мускулатуры.

- Тошнота.

- Рвота.

- Метеочувствительность. Склонность к вегетативным кризам при резких переменах погодных условий, температуры, атмосферного давления.

- Снижение адаптивности организма к окружающей среде. Проявляется при переходе из одного в другие часовые пояса, в иные климатические регионы.

- Проблемы со стороны зрения. Ослабление видения, появление тумана, скотом (слепых участков).

- Снижение слуха.

- Шум в ушах и голове без видимого источника. Ощущается субъективно.

- Невозможность концентрации на определенном предмете.

На финальных стадиях болезни наблюдается критическое изменение работы центральной нервной системы.

Уже на второй степени энцефалопатии превалирует определенный синдром. Например, сопровождающийся интеллектуальным дефицитом или нарушениями работы органов чувств и т.д.

На конечной стадии интенсивность симптомов пиковая, приводит к инвалидности, а то и беспомощности пациента. Типично стремительное развитие энцефалопатии у пожилых с преобладанием когнитивных и мнестических нарушений.

Острая форма встречается реже. Как правило, она становится результатом интоксикации, гепатонекроза (отмирания клеток печени), прочих опасных состояний.

Сопровождается теми же симптомами, но в куда более выраженной форме. Как будто расстройство начинается с третьей стадии.

Лечение необходимо проводить быстро, поскольку в противном случае шансов на выживание практически нет или же пациент останется инвалидом на оставшиеся годы.

Причины

Конкретных виновников достаточно. Если говорить о распространенных провокаторах расстройства:

- Гипертоническая болезнь. Стойкое систематическое повышение уровня артериального давления.

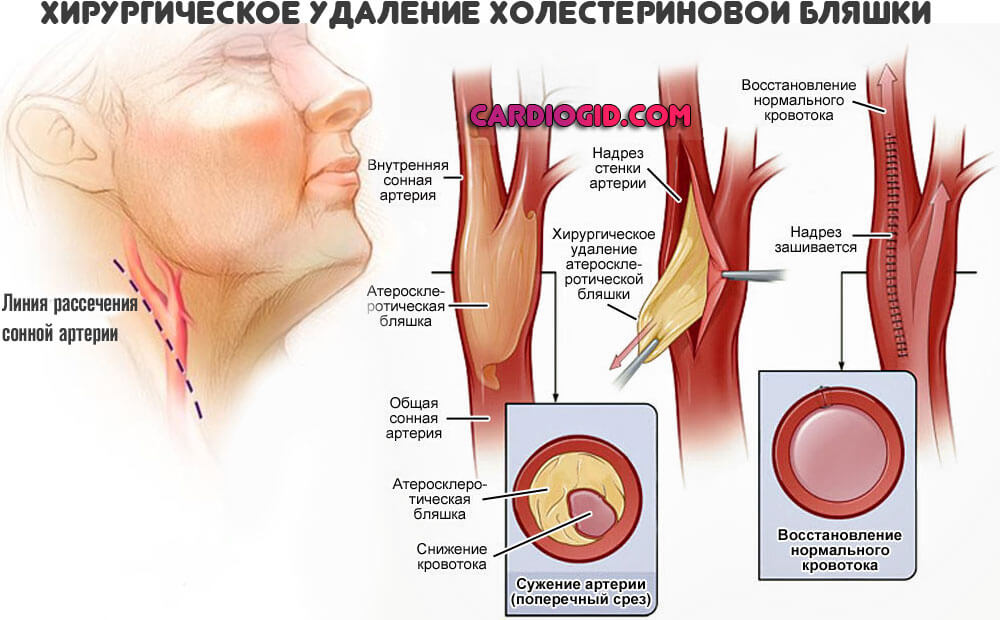

- Атеросклероз. Сужение просвета сосудов в церебральных структурах в результате спазма или закупорки их холестериновыми бляшками. Встречается часто, особенно у пациентов старческого возраста.

- Сахарный диабет. Нарушение синтеза инсулина или снижение чувствительности тканей организма к нему. Характеризуется сосудистыми проблемами всегда, во всех случаях и независимо от формы процесса.

- Панкреатит. Острое или хроническое воспаление поджелудочной железы, с соответствующим снижением ее функций.

- Патологии печени. В первую очередь, выраженный гепатит или цирроз, некроз тканей органа.

- Расстройства работы эндокринной системы. По типу снижения функциональной активности щитовидной железы, надпочечников и т.д.

- Алкогольная интоксикация. В том числе хроническая, при длительной зависимости от спиртного.

- Прием наркотиков. Некоторые виды стремительно разрушают нервную систему. Как, например, героин или прочие опиоиды. Другие имеют тот же эффект, но нарушают работу ЦНС чуть медленнее (каннабиоиды).

- Травмы головного мозга.

Перечень далеко не полный. Нередко структуры могут повреждаться даже после реанимационных мероприятий, неудачного наркоза, при прочих расстройствах. Вариантов множество.

Диагностика

Обследование проводится под тщательным контролем невролога. По потребности привлекаются прочие специалисты вплоть до профильного хирурга.

Мероприятия стандартные, список расширяется в зависимости от результатов диагностики:

- Опрос больного. Нужно выявить все жалобы. Задача пациента — полностью рассказать о собственном состоянии. Чтобы врач имел возможность составить цельную картину и выдвинуть базовые гипотезы, которые далее будет проверять.

- Сбор анамнеза. Особое значение имеет прием наркотиков, спиртного, перенесенные травмы и заболевания, текущие расстройства и изменения, вредные привычки, образ жизни, повседневная и профессиональная активность, семейная история. Все это учитывается при выявлении вероятного происхождения проблемы.

- Электроэнцефалография. Направлена на оценку характера активности ЦНС.

- Допплерография сосудов шеи и головного мозга. Применяется в рамках комплексной диагностики патологии. Позволяет выявить нарушения церебрального кровотока. Зачастую еще и источник такового.

- По потребности назначаются МРТ. Необходимость возникает не всегда.

- Лабораторные анализы.

Перечень суженный, примерный. Исследований много больше, эти позволяют определить вектор дальнейшей деятельности. Вопрос выбора методик ложится на плечи врача, он же занимается интерпретацией. Один или в тандеме с другими специалистами.

Лечение

Терапия смешанная, поскольку вариантов происхождения заболевания множество. Все зависит от первичного фактора, именно его и нужно устранять.

- Сахарный диабет требует терапии инсулином и диеты. Важно держать уровень глюкозы на стабильных цифрах.

- Гипертензия предполагает назначение специализированных средств. Ингибиторов АПФ, блокаторов кальциевых каналов и прочих медикаментов.

- Эндокринные нарушения корректируются заместительным путем.

- Травмы и сосудистые дисфункции лечатся с помощью препаратов цереброваскулярного ряда.

Если говорить о лечении самой энцефалопатии, назначаются другие группы препаратов:

- Ноотропы. Ускоряют обменные процессы, убирают нарушения метаболизма. Сюда входят такие медикаменты, как Фенибут и Глицин. Также другие.

- Витаминно-минеральные комплексы. В том числе Аевит, Аскорутин. В их задачи входит питание центральной нервной системы.

- Цереброваскулярные для улучшения трофики тканей. Пирацетам, Актовегин.

- По потребности — сосудистые протекторы. Анавенол и прочие. Чтобы защитить артерии, вены и местные капилляры от деструкции.

Препараты для лечения энцефалопатии разнятся (список выше примерный), в основном терапия консервативная. Без радикальных мер.

Но в некоторых случаях не обойтись без хирургического вмешательства. Механического устранения бляшек при их кальцификации или больших размерах, также прочих состояниях.

Прогноз

Благоприятный только на начальной стадии. Возможно полное выздоровление без каких либо последствий. Чем дольше продолжается процесс, тем хуже перспективы.

На второй стадии прогнозы туманные. Излечение уже невозможно.

Все это не приговор. При грамотной комплексной терапии есть шансы перевести заболевание в вялотекущую стадию и компенсировать основные неврологические функции.

Обычно удается отсрочить наступление критической фазы на 5-10 лет. Возможно и неопределенно долгое сохранение нормального положения вещей, в том числе и до конца жизни. Такой прогноз называют условно-благоприятным.

А вот 3-й этап сопряжен с негативным сценарием. Данные приблизительные, слишком много факторов влияет на исход. Подробную информацию лучше получить у своего лечащего врача.

Возможные осложнения

Ключевые последствия энцефалопатии — инсульт, деменция, тотальная инвалидизация пациента с развитием беспомощности. Как итог — смерть от осложнений.

Профилактика

Эффективных мер не существует. Однако можно снизить риски простыми методами, которые применимы ко всем случаям превенции заболеваний церебральных структур:

- Отказ от курения, спиртного, наркотиков.

- Достаточная физическая активность.

- Своевременная борьба со всеми расстройствами.

- Качественный сон.

- Избегание стрессов.

- Правильный витаминизированный рацион.

Энцефалопатия — это сложное заболевание головного мозга, при котором начинается распад и гибель нейронов.

Без следа это не проходит. Чем дольше существует проблема, тем хуже состояние пациента и ниже шансы на восстановление. Коррекция без промедлений — необходимое условие излечения и возвращения к нормальной жизни.

Источник

Энцефалопатия – это невоспалительное заболевание головного мозга, приводящее к дистрофическим изменениям в тканях мозга. В медицине выделяют множество подвидов энцефалопатии, они отличаются причинами появления, симптоматикой и сложностью течения болезни. Одним из наиболее распространенных видов заболевания головного мозга является венозная энцефалопатия.

Что представляет собой венозная энцефалопатия

Венозная энцефалопатия – это сосудистая патология головного мозга, которая препятствует нормальному оттоку венозной крови. При этом клетки мозга начинают испытывать постоянное кислородное голодание и в запущенных случаях могут начать отмирать. Энцефалопатия чаще всего является сопутствующим заболеванием, поэтому желательно установить первопричину и начать лечение основной причины.

Диагностирована патология может быть в любом возрасте. Некоторые люди живут всю жизнь с такой проблемой, но узнают о причине только после тщательного медицинского осмотра и анализов, связанных с другими сопутствующими заболеваниями.

Виды

Врожденная энцефалопатия может быть следствием таких причин, как:

- генный сбой;

- инфицирование женщины во время беременности;

- прием женщиной противопоказанных лекарственных препаратов во время беременности;

- употребление женщиной алкоголя, табака, наркотических средств во время беременности;

- длительное нахождение ребенка в зеленых околоплодных водах;

- обвитие плода пуповиной;

- родовые травмы.

Приобретенная энцефалопатия может возникнуть как из-за травм, так и в результате хронических заболеваний.

Кроме того, выделяют такие частные случаи нарушения мозгового кровообращения, как перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия и венозная энцефалопатия с двухсторонней пирамидной недостаточностью.

В первом случае из-за длительного кислородного голодания белое вещество мозга начинает отмирать. Такая патология, по мнению врачей, является наиболее вероятной причиной ДЦП у новорожденных детей.

По теме

Во втором случае происходит поражение нервных волокон и коры мозга, при этом моторная функция человека нарушается, а это, в свою очередь, приводит к параличу.

Заболевание проходит 3 стадии — компенсация (болезнь себя практически не проявляет), субкомпенсация (клинические симптомы постепенно нарастают, а состояние ухудшается) и декомпенсация (функционирование органа нарушено), на каждой из которых симптомы добавляются и усиливаются. На последней стадии патология необратима.

Причины

Привести к венозной энцефалопатии могут следующие заболевания:

- артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления);

- гипотония;

- вегето-сосудистая дистония;

- гипертермия (повышение температуры тела человека вследствие различных внешних факторов);

- остеохондроз шейного отдела позвоночника;

- сахарный диабет;

- атеросклероз (повышенный уровень холестерина);

- заболевания сердца (ишемическая болезнь, аритмия, ревматоидный артрит);

- опухоль головного мозга;

- бактериальная интоксикация;

- цирроз и некроз (отмирание клеток) печени;

- тромбофлебит (сгущение крови и образование в венах тромбов).

Спровоцировать появление венозной энцефалопатии могут не только серьезные заболевания, но также черепно-мозговые травмы и многие неблагоприятные факторы:

- психологические нагрузки, стресс, депрессия;

- злоупотребление алкоголем, прием наркотических веществ, антидепрессантов;

- прием гормональных препаратов без консультации со специалистом;

- организма, связанная с работой на вредных производствах;

- малоподвижный образ жизни, ожирение;

- облучение организма вследствие радиации, частой рентгенографии или лучевой терапии.

В зоне риска может оказаться любой человек.

Симптомы

Симптоматика энцефалопатии достаточно обширная, из-за схожести с другими заболеваниями поставить правильный диагноз сложно. В некоторых случаях при поверхностном осмотре без дополнительных анализов врач может поставить ошибочный диагноз и лечение будет напрасным. Поэтому так важно выбрать грамотного и опытного специалиста.

На начальной стадии симптомы общие:

- усталость;

- головокружение;

- тошнота;

- боли в голове различной интенсивности.

По теме

С течением времени, если болезнь прогрессирует, поражаются целые участки мозга, отвечающие за различные функции организма. В таком случае присоединяются следующие симптомы:

- ухудшение зрения;

- ухудшение слуха;

- шум в голове;

- снижение работоспособности;

- нарушение концентрации внимания;

- ухудшение памяти;

- депрессия;

- нарушение координации;

- непроизвольное подергивание различных мышц тела;

- онемение, чувство покалывания в верхних и нижних конечностях;

- паралич;

- потеря сознания;

- кратковременная амнезия;

- тревожные состояния;

- отечность в области век после утреннего пробуждения;

- заложенность носа.

Многие симптомы проявляются в моменты смены позы тела. При резком переходе из горизонтального положения в вертикальное ощущается сильное головокружение. Ухудшаться состояние может в непроветриваемых помещениях, после интенсивных физических нагрузок, при употреблении алкоголя.

Уменьшить симптомы помогают: крепкий чай или кофе, сон на ортопедической подушке, ежедневные прогулки на свежем воздухе, прохладный душ.

Диагностика

Для того чтобы поставить диагноз венозная энцефалопатия, врач должен оценить общее состояние пациента и выслушать его жалобы. Говорить о возможном заболевании можно при наличии 5 субъективных признаков:

- характерная головная боль;

- головокружение, возникающее при перемене положения тела;

- шум в голове или ушах;

- зрительные проблемы (снижение остроты зрения, светобоязнь);

- симптом «тугого воротника», нарушения сна.

В некоторых случаях врач может ориентироваться на такие симптомы, как отечность, расширение подкожных вен шеи и лица.

Нарушение кровотока в венах головного мозга практически всегда имеет вторичный характер и является следствием основного заболевания, поэтому диагностика прежде всего направлена на его выявление.

Когда проводится обследование пациента:

- в дни с благоприятной геомагнитной обстановкой;

- в период, когда не было жалоб на плохое самочувствие и головную боль в течение хотя бы 3 дней;

- у женщин в первой половине менструального цикла.

По теме

При этом следует учитывать, что венозная циркуляция крайне лабильна и на результаты исследования могут повлиять поза пациенты, мышечная активность, дыхание

Методы диагностики:

- Общий и биохимический анализ крови.

- Анализ мочи.

- Офтальмоскопия – обследование глазного дна, состояния сосудов сетчатки, определение внутриглазного давления.

- Ультразвуковое исследование венозной системы головного мозга.

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга.

- Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) – позволяет оценить скорость кровотока.

- Электрокардиография (ЭКГ).

- Эхокардиография (ЭХО-КГ).

- Электроэнцефалография (ЭЭГ).

- Селективная контрастная флебография (исследование вен с помощью введения в кровь контрастного вещества).

- Сцинтиграфия (введение в организм радиоактивных изотопов для получения двухмерного изображения).

Для всестороннего исследования заболевания лучше всего пройти обследование у всех узких специалистов, так или иначе связанных с этой проблемой.

Лечение

Лечение венозной энцефалопатии всегда комплексное и направлено на устранение как основного заболевания, так и сопутствующих. Немаловажно для начала купировать симптомы болезни, чтобы облегчить общее состояние.

На первой стадии заболевания лечение может проводиться в домашних условиях, с обязательным посещением медицинского учреждения. Все другие стадии нуждаются в наблюдении и лечении в стенах стационара.

Важное значение в лечении имеют:

- режим дня;

- лечебная физкультура;

- физиотерапевтические процедуры;

- дыхательная гимнастика;

- нормализация сна;

- отказ от курения и алкоголя;

- устранение неблагоприятных психотравмирующих ситуаций.

По теме

Основной упор в лечении делается на медикаментозную терапию, которая включает в себя:

- Препараты для поддержания тонуса сосудов – венотоники, применяются в форме таблеток и инфузий (внутривенное введение). К таким препаратам относятся: Флебодиа, Венарус, Троксевазин, Венорутон, Детралекс, Антистакс.

- Диуретики — мочегонные препараты, использующиеся для снижения внутричерепного давления: Диакарб, Глицерол, Фуросемид.

Также используют вазоактивные препараты, улучшающие кровоснабжение клеток нервной ткани:

- миотропные спазмолитики, расширяющие сосуды: Но-шпа, Циннаризин;

- ангиопротекторы, укрепляющие сосуды и защищающие их стенки от механического повреждения;

- метаболические средства, усиливающие энергетические процессы в клетках.

Лечение может включать в себя также в зависимости от факторов риска:

- нормализацию артериального давления;

- лечение атеросклероза, для снижения холестерина в крови;

- детоксикацию организма с помощью гемодиализа и гемоперфузии.

При прогрессирующем течении заболевания может понадобиться хирургическое лечение. При тромбозе или гнойном воспалении синуса проводится оперативное лечение.

Длительность лечения зависит от серьезности патологии. При тяжелой степени лечение занимает до 4 месяцев, легкая степень лечится около 1 месяца в домашних условиях.

Следует также помнить, что лечение народными средствами при данном заболевании неприемлемо.

Последствия и осложнения

Если своевременно начать лечение заболевания, можно избежать большинства последствий для организма. Однако, если ситуация запущена, то могут развиться болезни Альцгеймера и Паркинсона, слабоумие.

Венозная энцефалопатия провоцирует инфаркт и инсульт головного мозга, паралич, потерю памяти. Вследствие нарушения важных мозговых функций человек может стать инвалидом и вовсе потерять дееспособность.

Для предупреждения врожденной патологии подобного рода необходимо, чтобы будущая мать вела здоровый образ жизни. Конечно, от родовых травм никто не защищен, однако, всегда следует доверять процесс родовспоможения профессионалам.

Профилактикой энцефалопатии приобретенной может стать:

- тщательное всесторонне обследование организма раз в год;

- своевременное лечение обнаруженных заболеваний, которые могут привести к нарушению кровообращения в мозгу;

- правильное использование медикаментов в соответствии с инструкцией и указаниями врача;

- отказ от вредных привычек;

- здоровый образ жизни, занятия физкультурой, здоровый сон.

По теме

В питании следует свести к минимуму употребление холестериносодержащей пищи, быстрых углеводов и ненасыщенных жиров. Ввести в рацион необходимо продукты, разжижающие кровь, а именно:

- виноград;

- сельдерей;

- красный стручковый перец;

- корень хрена.

К тому же необходимо выпивать в сутки 1,5-2 литра чистой воды.

Не стоит пренебрегать самомассажем, особенно шейно-воротниковой зоны. Офисным работникам необходимо раз в час вставать и делать небольшую разминку, чтобы избежать застоя крови.

Профилактика всегда лучше чем лечение, поэтому стоит внимательнее относиться к своему здоровью и обращать внимание на сигналы, которые подает организм.

Комментарий эксперта

Для венозной дисциркуляции характерны клинические симптомы “тугого воротника”, “высокой подушки” (усиление симптомов при ношении тугих воротников, сна на низкой подушке), ощущения “песка в глазах” в утренние часы, симптоматика наиболее выражена в утренние и ночные часы.

Головная боль характеризуется монотонным, свинцовым характером, усиливается при наклонах вперед, приеме сосудорасширяющих препаратов, посещения саун, душных помещений. Триада для типичной венозной энцефалопатии включает в себя отечность лица по утрам, цианоз лица и расширение подкожных вен лица и шеи.

Источник