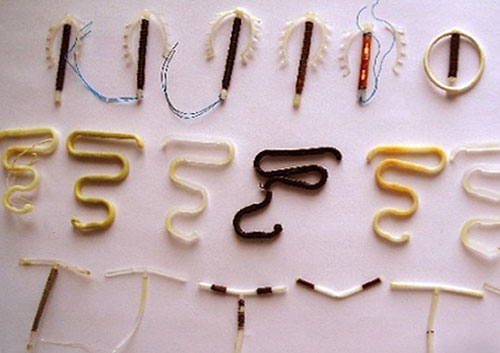

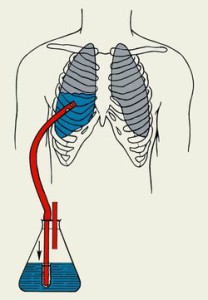

Кровотечение из межреберных сосудов

Гемоторакс — это патологическое состояние, обусловленное наличием крови в плевральной полости. Источником крови могут стать сосуды грудной стенки, легких, сердца, паренхимы легких или крупные сосуды. Хотя некоторые врачи утверждают, что показатель гематокрита менее 50 % успешно дифференцирует гемоторакс от геморрагического плеврита, большинство практикующих специалистов не согласны с таким утверждением. Гемоторакс, как правило, является следствием тупой или проникающей травмы. Гораздо реже он может стать осложнением болезни или развиваться спонтанно.

Причины развития гемоторакса и патогенез

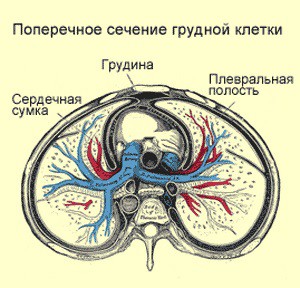

Плевральная полость, которая находится между париетальным и висцеральным листами плевры, является, по сути, только потенциальным пространством. Кровотечение в этом пространстве может вызвать экстраплевральная или внутриплевральная травма.

- Экстраплевральная травма

Травматическое нарушение грудной клетки с вовлечением париетальной плевральной оболочки может вызвать кровотечение в плевральную полость. Наиболее вероятными источниками значительного или постоянного кровотечения из стенки грудной клетки являются межреберная и внутренняя грудная артерии. Аналогичные процессы в нетравматических случаях могут вызвать нечастые процессы болезни в пределах грудной стенки, например, костные экзостозы.

- Внутриплевральная травма

Тупая или проникающая травма с участием практически любой внутригрудной структуры может привести к гемотораксу. Массивный гемоторакс или обескровливающее кровоизлияние может возникнуть по причине травматизма и повреждения основных артериальных или венозных структур, содержащихся в грудной клетке или идущих от самого сердца. К таким сосудам можно отнести аорту и ее брахиоцефальные ветви, основные ответвления легочных артерий, верхнюю полую вену, брахиоцефальные вены, нижнюю полую вену, непарную вену и основные легочные вены.

Повреждение сердца может вызвать гемоторакс в случаях, когда между перикардом и плевральной полостью есть связь. Повреждение легочной паренхимы также чревато развитием гемоторакса, но такой феномен развивается, как правило, самопроизвольно, поскольку давление в легочных сосудах зачастую ниже. Травма легочной паренхимы чаще связана с пневмотораксом и результатами ограниченных кровоизлияний.

Гемоторакс в результате метастатического злокачественного заболевания развивается из опухолевых имплантатов, представленных потомками плевральной поверхности грудной клетки.

Заболевания грудной аорты и ее основных ветвей, таких как вновь образованные аневризмы или рассечения, составляют большой процент конкретных сосудистых аномалий, которые могут вызвать гемоторакс. Аневризмы других внутригрудных артерий, такие как внутренняя грудная артерия, были описаны как возможные причины гемоторакса, если имеет место повреждение стенок сосуда.

Разнообразие необычных врожденных аномалий легких, в том числе интра- и экстралобарные, наследственная телеангиэктазия и врожденные артериовенозные мальформаци, способны привести к гемотораксу.

Гемоторакс может возникнуть в результате патологического процесса в брюшной полости, если кровь из очага поражения может проходить через мембрану одного из хиатальных отверстий врожденного или приобретенного характера.

На тканевом уровне кровотечение в плевральную полость может происходить практически с любым нарушением тканей грудной стенки и плевры или внутригрудных структур. Физиологическая реакция на развитие гемоторакса проявляется в двух основных областях: гемодинамики и дыхания. Степень реакции гемодинамики определяется количеством и скоростью кровопотери.

Гемодинамические изменения изменяются в зависимости от количества кровотечений и быстроты кровопотери.

- Потеря крови до 750 мл (при 70-кг у человека) не должно вызывать значительного изменения гемодинамики.

- Потеря 750-1500 мл в такой же ситуации вызовет ранние симптомы шока — тахикардию, тахипноэ и уменьшение пульсового давления.

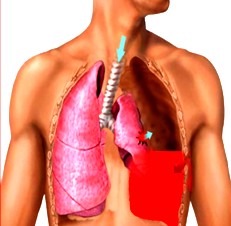

- Серьезные признаки шока с симптомами недостаточной перфузии происходят с потерей объема крови до 30 % или более 1500-2000 мл, поскольку плевральная полость человека способна вместить до 4 л крови или более. Поэтому обескровливание может происходить без внешних симптомов потери крови.

Объемное действие большого накопления крови в плевральной полости может затруднить нормальное дыхательное движение. При травматизме возможны нарушения вентиляции и оксигенации, особенно если они связаны с травмами грудной клетки.

Достаточно большие объемы крови в плевральной полости заставляют пациента испытывать одышку и могут провоцировать клиническое подтверждение тахипноэ. Объем крови, необходимый для развития этих симптомов, изменчив в зависимости от ряда факторов, в том числе органов, получивших ранение, степени серьезности травмы и основного легочного и сердечного резерва.

Одышка является распространенным симптомом в случаях гемоторакса, она развивается коварным образом, например, вторичным по отношению к метастатической болезни. Потеря крови в таких случаях не стоит так остро, лишь одышка часто преобладает среди жалоб пациента.

Кровь, которая поступает в плевральную полость, подвержена движениям диафрагмы, легких и других внутригрудных структур. Это приводит к некоторой степени дефибринации крови таким образом, что происходит ее неполное свертывание. В течение нескольких часов после прекращения кровотечения начинается лизис (растворение) сгустков, существующих в плевральной области.

Лизис красных кровяных клеток приводит к заметному увеличению концентрации белка в плевральной жидкости и увеличению осмотического давления в плевральной полости. Именно это повышенное давление производит осмотический градиент между плевральной полостью и окружающими тканями, который способствует транссудации жидкости в полость. Таким образом, незначительный и бессимптомный гемоторакс может прогрессировать в достаточно сложный симптоматический геморрагический плевральный выпот.

Два патологических состояния, связанные с более поздними стадиями гемоторакса:

- эмпиема;

- фиброторакс.

Результаты эмпиемы от бактериального загрязнения чаще характерны для нераспределенного гемоторакса. Если этот факт будет упущен и не пролечен, ситуация может привести к бактериемии и септическому шоку.

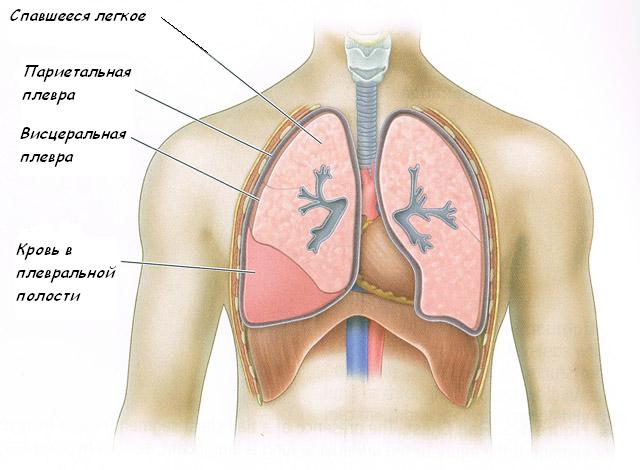

Фиброторакс развивается, если осаждения фибрина покрывают париетальную и висцеральные листы плевры. Этот процесс фиксирует легкие в одном положении, не давая им полностью расширяться. Стойкий ателектаз участков легких и снижение легочной функции являются характерными результатами этого процесса.

До сих пор наиболее распространенной причиной гемоторакса является травма. Проникающие травмы легких, сердца, крупных сосудов или грудной стенки — вот наиболее очевидные причины гемоторакса. Они могут быть случайными, умышленными или ятрогенного (лечебного) происхождения. В частности, центральный венозный катетер и дренирование плевральной полости приводят в качестве примера первичных ятрогенных причин.

Причины нетравматического или спонтанного гемоторакса

- Неоплазия (первичная или метастатическая).

- Патологические изменения крови, в том числе осложнения антикоагулянтами.

- Легочная эмболия с инфарктами.

- Плевральные спайки после спонтанного пневмоторакса.

- Буллезная эмфизема.

- Некротические инфекции.

- Туберкулез.

- Легочная артериовенозная фистула.

- Наследственная геморрагическая телеангиэктазия.

- Нелегочные внутригрудные сосудистые патологии, например, повреждения грудной аорты или аневризма внутренней грудной артерии.

- Интралобарный и экстралобарный секвестр.

- Патологии органов брюшной полости, например, киста поджелудочной железы, селезенки, аневризма артерии или гемоперитонеум.

- Менструации.

Некоторые истории болезни гемоторакса включают связанные расстройства, такие как геморрагическая болезнь новорожденных, болезнь Шенлейна-Геноха и бета-талассемия. Врожденные пороки развития кистозного адноматоида иногда приводят к гемотораксу. Случаи массивного спонтанного гемоторакса наблюдаются при болезни фон Реклингхаузена. Спонтанное внутреннее кровотечение из грудной артерии возможно у детей с IV типом синдрома Элерса-Данло.

Классификация и основные симптомы кровотечения в плевральную полость

Некоторые особенности гемоторакса служат основой его классификации. В зависимости от этиологии болезни, различают:

- травматический (при проникающих ранениях или закрытой травме грудной клетки);

- патологический (следствие различных заболеваний);

- ятрогенный (осложнение операций, плевральных пункций, катетеризации центральных вен и т. п.).

В зависимости от объемов, поступившей крови в плевральную полость:

- малый (до 500 мл) — кровь занимает только плевральные синусы;

- средний (от 500 до 1000 мл) — кровь достигает угла лопатки;

- большой, или тотальный, (более 1000 мл) — кровь занимает почти всю плевральную полость.

В зависимости от качества кровотечения:

- с прекратившимся кровотечением в плевральную полость;

- с продолжающимся внутриплевральным кровотечением.

В зависимости от завершения процесса:

- свернувшийся гемоторакс;

- инфицированный гемоторакс.

В зависимости от области расположения кровотечения:

- апикальный (верхушечный);

- междолевой;

- наддиафрагмальный;

- паракостальный;

- парамедиастинальный.

Боль в груди и одышка являются общими симптомами гемоторакса. Клиническая картина и физические данные, связанные с расстройством в результате травматизма, широко варьируются в зависимости от некоторых моментов.

- Количества и скорости кровотечения.

- Наличия и тяжести основного заболевания легких.

- Характера и степени связанных травм и их механизмов.

Гемоторакс в сочетании с инфарктом легкого, как правило, предшествует клиническим данным, связанным с легочной эмболией. Менструальный гемоторакс является неспецифичной проблемой, связанной с грудным эндометриозом. Кровоизлияние в грудную клетку является периодическим, совпадающим с менструальным циклом пациентки.

При объективном медицинском осмотре тахипноэ является общим признаком. Можно отметить неглубокие вдохи. Результаты включают снижение ипсилатеральных звуков дыхания и тупых ударных шумов.

Если отмечается значительная системная потеря крови, возможно наличие гипотензии и тахикардии. Дыхательная недостаточность отражает как легочную недостаточность, так и геморрагический шок. Дети могут переносить травматический гемоторакс без костных переломов грудной клетки.

Гемоторакс редко является одиночным последствием при тупой травме грудной клетки. Почти всегда присутствуют травмы грудной клетки и легких.

Простые костные повреждения, состоящие из одного или нескольких переломов ребер, являются наиболее распространенными результатами травматизма грудной клетки. Незначительный гемоторакс может быть связан с переломами отдельных ребер, но часто остается незамеченным в течение физического осмотра и даже после рентгенографии грудной клетки. Такие небольшие повреждения редко нуждаются в лечении.

Комплексные травмы грудной стенки считаются те, при которых присутствует четыре и более последовательных одиночных переломов ребер. Эти типы травм связаны со значительной степенью повреждения грудной клетки, и часто являются причиной поступления больших объемов крови в пределах плевральной полости. Легочной ушиб и пневмоторакс обычно обнаруживаются параллельно.

Травмы в результате разрыва межреберных сосудов или внутренней молочной артерии могут привести к гемотораксу значительных объемов и серьезным нарушениям гемодинамики. Эти сосуды являются наиболее распространенным источником постоянного кровотечения в грудную и плевральную полости после травмы.

Поздний гемоторакс может произойти в некотором интервале после тупой травмы грудной клетки. В таких случаях первоначальная оценка, в том числе рентгенография грудной клетки, показывает как результат переломы ребер, без сопровождающей внутригрудной патологии. Тем не менее, в течение от нескольких часов до нескольких дней, гемоторакс и его симптомы проявляются в любом случае. Механизм, как полагают, заключен либо в разрыве гематомы грудной клетки в плевральную полость или смещении острых краев сломанного ребра с последующим разрушением межреберных сосудов во время дыхательных движений или кашля.

Крупные последствия гемоторакса обычно связаны с повреждением сосудистых структур. Нарушение или разрыв магистральных артериальных или венозных структур в грудной полости может привести к массовому или обескровливающему кровоизлиянию.

Гемодинамические проявления, связанные с массовым гемотораксом, сходны с таковыми при геморрагическом шоке. Симптомы могут варьироваться от легкой степени до глубокой, в зависимости от количества и скорости кровотечения в грудной полости, а также характера и тяжести сопутствующих травм.

Поскольку большие объемы крови будут сдавливать ипсилатеральную область легких, связанные с этим респираторные проявления будут включать тахипноэ и в некоторых случаях гипоксемию.

Разнообразие физических расстройств, могут позволить сосуществовать гемотораксу и тупой травме грудной клетки. Это может выглядеть в разном виде.

- Синяки.

- Боль.

- Нестабильность или крепитация при пальпации на переломах ребер.

- Деформация грудной стенки.

- Парадоксальные движения грудной стенки .

Диагностика гемоторакса

Вертикальная рентгенография грудной клетки является идеальным основным диагностическим исследованием при оценке гемоторакса. Дополнительные визуальные исследования, такие как УЗИ и компьютерная томография (КТ), иногда могут потребоваться для идентификации и количественного определения крови, которые слабо диагностируются на рентгенограмме.

В некоторых случаях нетравматического гемоторакса, особенно в результате метастатических плевральных имплантатов, пациенты могут показать признаки плеврита неясной этиологии, и гемоторакс не может быть идентифицирован, пока не будет установлен диагноз на первичные патологии.

В общем, с целью диагностики гемоторакса, могут быть использованы некоторые методы и процедуры

- Показатель гематокрита плевральной жидкости

Измерение гематокрита плевральной жидкости практически никогда не требуется у пациента с травматическим гемотораксом, но может быть эффективно для анализа кровяного выпота по нетравматическим причинам. В таких случаях плевральный выпот с разницей гематокрита более 50 % от циркулирующего гематокрита показывает гемоторакс.

- Рентгенография грудной клетки

Обычной вертикальной рентгенографии грудной клетки может быть достаточно для установления диагноза. Снимок показывает притупление в реберно-диафрагмальном угле или разделение по границам воздух-жидкость. Если пациент не может быть расположен в вертикальном положении, рентгенограмма лежачего положения может выявить верхушечные укупорки жидкости, окружающей верхние полюса легких. Боковая внелегочная плотность может свидетельствовать о жидкости в плевральной полости.

- Ультразвуковая эхография

Используется в некоторых травматологических центрах при начальной оценке гемоторакса. Даже с использованием рентгенографии грудной клетки и спиральной КТ некоторые травмы могут остаться незамеченными. В частности, у пациентов с проникающими травмами грудной клетки могут определяться серьезные травмы сердца и выпот в перикард, которые клинически порой трудно определить.

- Компьютерная томография

Грудная КТ играет определенную роль в оценке патологического состояния, особенно, если результаты рентгенографии неоднозначны или недостаточны.

Методы лечения, прогноз и возможные осложнения

При подозрении на внутриплевральное кровотечение в первую очередь должна быть выполнена рентгенография грудной клетки, желательно в вертикальном положении пациента. После подтверждения диагноза необходимо выполнить ряд неотложных хирургических процедур, поскольку кровь в плевральной полости может служить причиной геморрагического шока и дыхательной недостаточности. Кровь должна быть эффективно эвакуирована, чтобы предотвратить осложнения типа фиброторакса и эмпиемы.

Открытая хирургия на плевральной полости проводится незамедлительно

- Если объем дренированной крови из плевральной полости составил более 1000 мл крови.

- Продолжение кровотечения из груди, происходящее со скоростью 150-200 мл/ч в течение 2-4 часов.

- Как правило, необходимо переливание крови.

Поздние осложнения гемоторакса, в том числе остаточный тромбоз и сдавливание легких, требуют дополнительной хирургической обработки.

В дальнейшей терапии возможно применение ряда методов

- Торакотомия Она является процедурой выбора для хирургического исследования грудной клетки, когда развивается массивный гемоторакс или наблюдается постоянное кровотечение. Во время хирургической разведки источник кровотечения находится под контролем.

- Внутриплевральный фибринолиз в виде помещения фибринолитических агентов выступает в целях эвакуации остаточных последствий гемоторакса в случаях, при которых начальное дренирование плевральной полости является недостаточным.

Что может стать осложнением гемоторакса?

- Отек легких после эвакуации крови из плевральной полости

Является редким осложнением. Сопутствующим фактором в развитии проблемы может стать гиповолемия.

- Эмпиема

Может развиваться, если сгусток крови становится вторично инфицированным. Это может произойти из сочетанных повреждений легких или от внешних источников, таких как проникающие объекты, вызвавшие первоначальную травму.

- Фиброторакс и сдавливание легких

Может развиваться, если осаждение фибрина происходит в запекшейся массе крови. Это может привести к постоянному ателектазу и снижению легочной функции. Процедура декортикации может быть необходима, чтобы разрешить расширение легких и уменьшить риск развития эмпиемы.

В настоящее время прогноз для пациентов, перенесших гемоторакс, благоприятный. Смертность, связанная с травматическим гемотораксом, напрямую связана с характером и тяжестью травмы. Заболеваемость также связана с этими факторами и рисками развития эмпиемы и фиброторакса. Эмпиема происходит приблизительно в 5 % случаев, а фиброторакс — примерно в 1 % случаев.

Краткосрочные и долгосрочные результаты для пациентов с нетравматическим гемотораксом непосредственно связаны с основной причиной гемоторакса.

Источник

Кровотече́ние — выход крови за пределы сосудистого русла[1] или сердца в окружающую среду (наружное кровотечение), в полость тела или просвет полого органа (внутреннее кровотечение).

Любой вид кровотечения в зависимости от степени повреждения кровеносного сосуда сопровождается истечением крови из участка раны.

Выделяют виды кровотечения:

Капиллярное — кровь истекает из раны медленной струей, не угрожает жизни человека.

Венозное — при таком кровотечении кровь возникает при повреждении стенок вен. Из раны такого типа медленно непрерывно вытекает кровь тёмного цвета, поскольку в сосудах вен давление ниже, чем вне организма.

Артериальное — вид наиболее опасного кровотечения. Угрожает жизни организма человека. Признак — лужа крови вокруг пострадавшего: из раны пульсирующей струёй течёт кровь яркого алого цвета.

При остановке артериального кровотечения в ходе реанимационных мероприятий следует соблюдать некоторые правила:

- Накладка кровоостанавливающего жгута производится выше места поражённого участка только после того, как на него будет наложена чистая марлевая повязка.

- Записка с указанием времени нанесения раны — обязательна. Необходимо всё время контролировать пульс: его быть не должно.

- Если у пострадавшего начинает принимать окраска поражённого участка в синий цвет — срочно снимайте первичный жгут на несколько секунд. Дать крови стечь. И снова накладывайте его, предварительно закрывая место поражения.

Примерами наружного кровотечения являются метроррагия (маточное), мелена (кишечное), внутреннего — гемоперикард, гемоторакс, гемоперитонеум, гемартроз (соответственно в полость сердечной сорочки, в полость плевры, в брюшную и суставную полости).

Гиповолемия — это значительное уменьшение объёма крови, а смерть от чрезмерной потери крови называется кровопотерей[2]. Как правило, здоровый человек может перенести потерю 10–15% общего объема крови без серьезных медицинских затруднений (для сравнения, донорство крови обычно занимает 8–10% объема донорской крови)[3]. Остановка или контроль кровотечения называется гемостазом и является важной частью как первой помощи, так и медицинской операции.

Виды кровотечений[править | править код]

По направлению тока крови[править | править код]

Наружное[править | править код]

Кровотечение называют наружным, если кровь изливается во внешнюю среду непосредственно из раны или через естественные отверстия тела.

Внутреннее[править | править код]

При внутреннем кровотечении кровь скапливается в полостях тела, не сообщающихся с окружающей средой. Это перикардиальная, брюшные полости, полости суставов, желудочков мозга, межфасциальные пространства и т. д. При этом появляются следующие признаки: бледность, холодный пот, пульс учащается и слабеет. Наиболее опасный вид кровотечений.

- Скрытое кровотечение — кровотечение в полости организма, сообщающиеся с внешней средой — желудочное кровотечение, кровотечение из стенки кишечника, лёгочное кровотечение, кровотечение в полость мочевого пузыря и т. д. Иногда бывает так мало, что определяется только специальными методами исследования. Может быть значительным при скоплении крови в межмышечных пространствах и серозных полостях.

- Явное кровотечение — кровотечение, которое легко определяется при осмотре.

По повреждённому сосуду[править | править код]

В зависимости от того, какой сосуд повреждён, кровотечение может быть капиллярным, венозным, артериальным и паренхиматозным. При наружном капиллярном кровотечении, кровь выделяется равномерно из всей раны (как из губки); при венозном она вытекает равномерной струйкой, имеет тёмно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При артериальном: изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьёт сильной пульсирующей струёй (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, так и венозного.

- Капиллярное

Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, выглядит как насыщенно-красная жидкость. Кровь вытекает в небольшом объёме, медленно. Так называемый симптом «кровавой росы», кровь появляется на поражённой поверхности медленно в виде небольших, медленно растущих капель, напоминающих капли росы или конденсата. Остановка кровотечения проводится с помощью тугого бинтования. При адекватной свертывающей способности крови свертывание проходит самостоятельно без медицинской помощи.

- Венозное

Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны постоянным потоком струится тёмная по цвету венозная кровь (либо ярко-алая если повреждена легочная вена). Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться потоком крови, поэтому возможна кровопотеря. При оказании помощи на рану необходимо наложить давящую марлевую повязку.

Жгут применяется только в крайнем случае, если не получается остановить кровь давящей повязкой. Его нужно накладывать так, чтобы затруднить поступление венозной крови к ране, в случае повреждения конечности, жгут должен быть наложен ниже места повреждения (ближе к концу конечности). Под жгут необходимо положить мягкую подкладку, чтобы не повредить кожу и оставить подпись с точным временем, когда был наложен жгут.

- Артериальное

Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей струе ярко-алой (темно-красной при повреждении легочной артерии) крови, которая вытекает очень быстро, возможно даже фонтанирует. Оказание первой помощи необходимо начать с пережатия сосуда выше места повреждения (ближе к телу). Далее накладывают жгут, который необходимо ослаблять каждый 1 час (зимой — 30 минут) у взрослых и на 20-40 минут — у детей, обязательно оставляем записку о времени наложения жгута (лучше всего букву Ж и время наложения написать на лбу пострадавшего — записка может потеряться). Если держать дольше, может наступить омертвление тканей.

- Паренхиматозное

Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа, лёгкие, почки, селезёнка), губчатого вещества костей и пещеристой ткани. При этом кровоточит вся раневая[4] поверхность. В паренхиматозных органах и пещеристой ткани перерезанные сосуды не сокращаются, не уходят в глубину ткани и не сдавливаются самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным и нередко опасным для жизни. Остановить такое кровотечение очень трудно.

- Смешанное кровотечение

Возникает при одновременном ранении артерий и вен, чаще всего при повреждении паренхиматозных органов (печень, селезёнка, почки, лёгкие), имеющих развитую сеть артериальных и венозных сосудов. А также при глубоких проникающих ранениях грудной и/или брюшной полости.

По происхождению[править | править код]

По происхождению кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением сосудов, и атравматическими, связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

- Травматическое

Травматическое кровотечение возникает в результате травмирующего воздействия на органы и ткани, превышающего их прочностные характеристики. При травматическом кровотечении под действием внешних факторов развивается острое нарушение структуры сосудистой сети в месте поражения.

- Патологическое

Патологическое кровотечение является следствием патофизиологических процессов, протекающих в организме больного. Причиной его может являться нарушение работы любого из компонентов сердечно сосудистой и свертывающей системы крови. Данный вид кровотечений развивается при минимальном провоцирующем воздействии или же вовсе без него.

По степени тяжести[править | править код]

- Лёгкое

10—15 % объёма циркулирующей крови (ОЦК), до 500 мл, гематокрит более 30 %

- Среднее

15—20 % ОЦК, от 500 до 1000 мл, гематокрит более 25 %

- Тяжёлое

20—30 % ОЦК, от 1000 до 1500 мл, гематокрит менее 25 %

- Массивное

>30 % ОЦК, более 1500 мл

- Смертельное

>50—60 % ОЦК, более 2500—3000 мл

- Абсолютно смертельное

>60 % ОЦК, более 3000—3500 мл

По времени[править | править код]

- Первичное — кровотечение возникает непосредственно после повреждения сосудов (капилляров) .

- Вторичное раннее — кровотечение в первые 72 часа после травмы сосудов за счет отторжения тромба, при повышении АД, в результате со- скальзывания или прорезывания лигатур с сосудов.

- Вторичное позднее — кровотечение спустя 72 часа (3 суток) после повреждения сосуда за счет гнойного расплавления тканей и стенок сосуда.

Механизм компенсации[править | править код]

Для исходов кровотечения большое значение имеют величина и быстрота кровопотери, возраст больного, общее состояние организма и сердечно-сосудистой системы.

В механизме компенсации выделяют 4 стадии.

- Сосудисто-рефлекторная.

- Гидремическая

- Костномозговая

- Восстановительная

Сосудисто-рефлекторная стадия[править | править код]

Первая стадия, развивается на первые — вторые сутки после повреждения. При кровотечении в первую очередь уменьшается ОЦК, возникает гиповолемия, что стимулирует симпатоадреналовую систему. Адреналин воздействует на ёмкостные сосуды — вены — и вызывает повышение тонуса сосудистой стенки. В результате кровь, в норме депонированная в венах, включается в кровоток. Временно увеличивается венозный возврат к сердцу, что приводит к нормализации кровообращения.

Гидремическая стадия[править | править код]

Характеризуется увеличением ОЦК за счёт включения в кровоток межклеточной жидкости и задержки жидкости в организме. Для человека массой 75 кг мобильный объём межклеточной жидкости равен 20 литрам, однако мобильным является только половина из них, а практически в кровеносное русло попадает лишь около 500—700 мл (на этом основана безопасность донорства). Механизм этой стадии нейроэндокринный. Кровопотеря вызывает резкое снижение ОЦК (гиповолемию). Возбуждённые волюморецепторы, расположенные в каротидном синусе и в дуге аорты посылают сигналы в задний гипоталамус, в котором синтезируется альдостеронстимулирующий фактор (рилизинг-фактор). Под его воздействием начинается выработка альдестерона в надпочечниках. Гормон вызывает задержку натрия в организме путём увеличения его реабсорбции в дистальных канальцах почек. Увеличение содержания натрия в крови вызывает возбуждение осморецепторов. Сигнал идет в передний гипоталамус, из которого — в гипофиз. Стимулируется выработка антидиуретического гормона, который вызывает реабсорбцию воды в почках. Кроме этого, в процессе участвует ренин-ангиотензиновая система.

Костномозговая стадия[править | править код]

Гипоксия, вызванная кровотечением стимулирует синтез эритропоэтина в почках. Активируется эритропоэз, образуются молодые формы красного ростка, которые выходят в периферическую кровь.

Последствия[править | править код]

В результате любого кровотечения снижается количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро уменьшающемуся объёму циркулирующей крови. Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают их просвет, и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, например артерии, то кровь бьёт струёй, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу буквально за три минуты. Хотя при очень тяжёлых травмах, например, отрыве конечности, кровотечение может быть небольшим, так как возникает спазм сосудов.

Все изменения в организме при кровотечениях можно разделить на общие и местные.

Общие изменения[править | править код]

Общие изменения направлены в основном на возмещение потери крови (см. Механизм компенсации)

В сердце наблюдается уменьшение сократительной активности миокарда, что влечёт уменьшение сердечного выброса и ещё больше снижает ОЦК. В лёгких из-за недостаточности кровообращения развивается отек лёгкого, что приводит к так называемому шоковому лёгкому. Из-за снижения кровотока в почках уменьшается фильтрация и развивается анурия. В печени развивается центроглобулярный некроз. Может развиться паренхиматозная желтуха.

Местные изменения[править | править код]

При наружном кровотечении диагноз ставится на основе визуально наблюдаемого кровоизлияния. При внутреннем кровотечении диагноз ставится на основании общего состояния больного, его анамнеза (например, при наличии у больного язвы желудка можно заподозрить желудочное кровотечение из неё) и дополнительных исследований. При кровотечении из лёгкого кровь выходит из полости рта, имеет красную окраску и пенится. При кровотечении из пищевода как правило кровь также алая. При желудочном кровотечении кровь, выходящая через рот, имеет цвет «кофейной гущи» из-за реакции в желудке с соляной кислотой. Если кровоизлияние происходит в кишечнике, кал приобретает окраску и консистенцию, называемую «дегтеобразной». При кровотечении в почечной лоханке моча становится красной (т. н. макрогематурия).

При скрытых кровотечениях определить симптомы бывает непросто. Часто для уточнения диагноза применяются диагностические пункции.

При гемотораксе симптомами являются одышка, затруднение дыхания, ослабление перкуторного звука над областью скопления крови. Показана диагностическая пункция и рентген для уточнения диагноза. При кровотечении в брюшную полость основным местным симптомом является вздутие живота, также притупление перкуторного звука. Кровотечение в полость сустава местно выявляется припухлостью сустава и его покраснением. При кровотечении в полость перикарда — т. н. тампонада сердца — происходит остановка сердца. При кровоизлиянии в мозге нарушения в основном связаны с расстройствами в нервной системе.

Первая помощь[править | править код]

Способы остановки[править | править код]

Способы остановки кровотечения делятся на два типа — временные и окончательные. Временная остановка применяется при экстренной помощи на месте до доставки больного в стационар, окончательная — только в операционной.

Временные способы остановки[править | править код]

Способы временной остановки зависят от типа кровотечения:

- Капиллярное:

- Слабые капиллярные кровотечения останавливаются сами без посторонней помощи.

- Сильные достаточно перебинтовать.

- При этом рану следует дезинфицировать.

- Венозное:

- Основным способом остановки кровотечения является сильное давление (компрессия) на рану руками: правило 3Д «Давим-Десять-Десять» — давить на рану двумя руками (десять пальцев) в течение 10 минут. При несильных кровотечениях достаточно пальцевого прижатия раны до 10 минут.

- Местные гемостатические средства в виде порошков, гранул или салфеток позволяют останавливать до 80 % даже сильных кровотечений любой локализации в сочетании с использованием компрессии раны и давящей повязки.