Кровотечение из язвы анастомоза

Пептическая язва анастомоза — постгастрорезекционный язвенный дефект в области желудочно-кишечного соустья. Проявляется болью в эпигастрии, околопупочной или правой подреберной области, диспепсией, похудением, астеническим синдромом. Диагностируется с помощью эзофагогастродуоденоскопии, рентгенографии желудка, УЗИ органов брюшной полости, радионуклидного исследования, гистаминового теста, биохимического анализа крови. Для лечения используют антисекреторные, цитопротективные, антацидные, антибактериальные препараты, стимуляторы регенерации. При отсутствии эффекта проводят ререзекцию, ваготомию, удаление желудка или его части, операции на паращитовидных железах.

Общие сведения

Впервые о пептической язве, возникшей у пациента с гастроэнтеростомой, сообщил в 1899 году немецкий хирург Г. Браун. Аналогичный язвенный дефект после гастрорезекции был описан австрийским хирургом Г. Хаберером в 1929 году. По результатам наблюдений, образованием язвы анастомоза осложняется до 5-10% гастроэнтеростомий, 0,5-2% резекций желудка, 0,5-1% антрумэктомий с пересечением блуждающего нерва, 5-15% дренирующих вмешательств с ваготомией. В 90-98% случаях патология диагностируется у больных, прооперированных по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Особенностью рецидивировавшей пептической язвы является более тяжелое течение с быстрым возникновением опасных для жизни осложнений.

Пептическая язва анастомоза

Причины пептической язвы анастомоза

Дефект слизистой оболочки в области гастроеюнального соустья обычно формируется из-за технических ошибок и сохранения высокого уровня секреции переваривающих компонентов желудочного сока после выполнения хирургического вмешательства. По наблюдениям специалистов в области гастроэнтерологии, причинами образования язвы анастомоза становятся:

- Необоснованно экономная резекция. При удалении менее 2/3 желудка зачастую сохраняется кислотопродуцирующая зона. Ситуация усугубляется отказом от пересечения блуждающего нерва или его ветвей, стимулирующих секрецию пептических факторов.

- Технические ошибки резекции на выключение. При выполнении операции по методу Бильрот II на дуоденальной культе может частично остаться антральная слизистая. Из-за выключения кислого тока указанный участок продуцирует избыток гастрина.

- Высокий тонус блуждающего нерва. Парасимпатическая нервная система стимулирует выделение пептического сока. При вагусной гипертонии или сочетании экономной гастрорезекции с неполной ваготомией сохраняется первопричина пептической язвы.

- Эндокринная патология. Рецидив заболевания отмечается у 75% пациентов с синдромом Золлингера-Эллисона. Повторному образованию язвы также способствует гиперсекреция желудочного сока при гиперпаратиреозе (синдромах Вермера, Сиппла, Шимке).

Патогенез

Основой развития пептической язвы анастомоза является дисбаланс между сохранившимся высоким уровнем производства агрессивных компонентов желудочного секрета, оказывающих повреждающий эффект на слизистую соустья, и снижением активности защитных факторов. Особенности патогенеза заболевания зависят от причин, спровоцировавших рецидив язвенной болезни. При недостаточном иссечении кислотопродуцирующей части желудка соляная кислота и пепсин продуцируются в количестве, практически сопоставимом с дооперационным периодом.

В остальных случаях выявляются условия, способствующие гиперстимуляции париетальных и главных клеток фундальных желудочных желез, — вагусный эффект (при гипертонусе или неполном пересечении блуждающего нерва), гастринемия (при сохранении G-клеток пилорической части, синдроме Золлингера-Эллисона), гиперкальциемия (при гиперпаратиреоидных состояниях). Одновременно в зоне анастомоза в результате послеоперационного нарушения иннервации и кровоснабжения снижается выработка слизи, простагландинов, медленнее восстанавливается эпителий. В результате действие агрессивных факторов недостаточно компенсируется защитными механизмами, в слизистой соустья постепенно формируется язвенный дефект.

Симптомы пептической язвы анастомоза

Заболевание развивается в срок от 6 месяцев до 3 лет после операции. У пациентов появляются интенсивные «голодные» и ночные боли, которые в зависимости от разновидности выполненного анастомоза имеют различную локализацию (околопупочная область, эпигастрий, правое подреберье). Зачастую наблюдается иррадиация болей в левую лопатку, кардиальную область, поясницу. Интенсивность болевых ощущений притупляется после еды, приема атропинсодержащих препаратов, бикарбоната натрия. Возникают диспепсические расстройства: тошнота, рвота, изжога, отрыжка кислым, метеоризм, диарея. При длительном течении пептической язвы боли приобретают постоянный характер, их появление теряет связь с приемом пищи или лекарственных препаратов. Наблюдается нарушение общего состояния пациента, включающее ухудшение аппетита, снижение трудоспособности, потерю веса. Возможна субфебрильная температура тела.

Осложнения

У некоторых больных выявляется пенетрация язвы в соседние органы (поджелудочную железу, брыжейку) с изменением типичного ритма и характера болей. При формировании желудочно-ободочного свища зачастую наблюдается каловая рвота. Частое осложнение пептической язвы — перфорация, сопровождающаяся профузным кровотечением, которое требует немедленной медицинской помощи. Иногда происходит инвагинация тощей кишки в желудок, проявляющаяся кровавой рвотой, сильными болями и возникновением опухолевидного образования в эпигастральной области. При хроническом течении болезни может формироваться сужение анастомоза, приводящее к затруднениям прохождения пищи. В редких случаях диагностируется малигнизация язвы.

Диагностика

Постановка диагноза пептической язвы анастомоза не представляет затруднений при наличии характерной клинической картины и сведений о проведенном оперативном вмешательстве. Диагностика заболевания направлена на определение локализации и размеров дефекта, выявление осложнений и сопутствующих патологий желудочно-кишечного тракта. Наиболее информативными являются:

- Эзофагогастродуоденоскопия. Введение гибкого эндоскопа в пищевод и культю желудка позволяет оценить состояние анастомоза, обнаружить язвенный дефект, выявить гиперемию и отечность слизистой. Во время эндоскопии выполняется биопсия пораженного участка для последующего гистологического исследования.

- Рентгенография желудка. Контрастирование пищеварительного тракта при помощи перорального приема сульфата бария помогает обнаружить характерные признаки пептической язвы на рентгенограмме — наличие «ниши», конвергенцию складок слизистой. Метод также применяется для оценки моторной функции желудка.

- УЗИ брюшной полости. В ходе ультразвукового исследования можно изучить структуру органов пищеварительного тракта и гепатобилиарной системы, состоятельность анастомоза. Методику дополняют проведением дуплексного сканирования сосудов для выявления патологии чревного ствола, брюшного отдела аорты.

- Радионуклидное исследование. Внутривенное введение препарата, меченного радиоизотопом, проводится для определения секреторной функции культи желудка. При пептической язве отмечается избыточное накопление изотопа в области анастомоза, что свидетельствует об оставленном участке антрального отдела.

- Гистаминовый тест. Метод дает возможность исследовать базальную и стимулированную секрецию желудочных желез. Исследование имеет высокую информативность для диагностики синдрома Золлингера-Эллисона, при котором отмечается высокая активность базальной секреции, слабый ответ на подкожное введение гистамина.

В клиническом анализе крови наблюдается умеренный лейкоцитоз, незначительное повышение СОЭ, может снижаться количество гемоглобина и эритроцитов, что является признаком кровотечений из пептической язвы. В биохимическом анализе крови определяется гипопротеинемия, повышение содержания гастрина (при болезни Золлингера-Эллисона), увеличение показателей кальция и паратгормона (при гиперпаратиреозе). Для оценки качества проведенной ваготомии производится инсулиновый тест, положительный результат которого указывает на сохранность волокон блуждающего нерва.

Дифференциальная диагностика проводится с другими видами болезней оперированного желудка, злокачественными желудочными неоплазиями, первичной язвой тонкой кишки, несостоятельностью анастомоза, острым аппендицитом, панкреатитом, холециститом. Кроме гастроэнтеролога пациенту необходимы консультации хирурга, онколога, гематолога, эндокринолога.

Лечение пептической язвы анастомоза

В большинстве случаев эффективным оказывается прием препаратов, снижающих секреторную функцию желудка, — ингибиторов М-холинорецепторов, H2-гистаминоблокаторов, ингибиторов протонной помпы в комбинации с цитопротективными, антацидными, регенерирующими средствами. При возможном хеликобактериозе проводится антибактериальная элиминация возбудителя с помощью β-лактамных пенициллинов, макролидов, других антибиотиков. Медикаментозную терапию дополняют коррекцией диеты. Оперативное лечение рекомендовано пациентам с терапевтически резистентной пептической язвой, гастриномой, осложненным течением заболевания. С учетом клинической ситуации выполняют:

- Корригирующие операции. Позволяют устранить механические или функциональные нарушения пищеварения. Создание условий для максимально физиологического переваривания пищи обеспечивается путем ререзекции с созданием нового анастомоза, трансторакальной или поддиафрагмальной стволовой, селективной проксимальной ваготомии, комбинации этих операций.

- Удаление пораженной части или органа. При повторной пептической язве пациентам с болезнью Золлингера-Эллисона показано удаление доброкачественной опухоли желудка (солитарной гастриномы), резекция желудка с ваготомией, тотальная гастрэктомия. Для коррекции гипертиреоза производится субтотальное или тотальное удаление паращитовидных желез.

Прогноз и профилактика

Послеоперационные гастроеюнальные язвы характеризуются рецидивирующим течением с частыми осложнениями. Прогноз относительно неблагоприятный, у ослабленных пациентов с тяжелыми сопутствующими патологиями возрастает риск летального исхода. Профилактика пептических язв заключается в тщательном выборе метода создания анастомоза, проведении резекции не менее двух третей желудка для снижения кислотопродуцирующей функции, соблюдении техники хирургического вмешательства, назначении эффективной консервативной терапии для эрадикации хеликобактерной инфекции перед операцией, лечении сопутствующих заболеваний.

Источник

Кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки. Операции при кровотечениях из язв.

Наилучшим способом лечения кровотечения из дуоденальной язвы является резекция желудка, будь то гемигастрэктомия в сочетании со стволовой ваготомией или резекция 70% желудка. К местному гемостазу можно прибегать у пациентов в угрожающем состоянии, чтобы избежать выполнения резекции. Однако местный гемостаз не исключает возможности рецидива кровотечения, что случается достаточно часто. Для проведения местного гемостаза при кровотечении из дуоденальной язвы можно выполнить разрез длиной 3 см на передней стенке двенадцатиперстной кишки, который должен начинаться на 15 мм ниже привратника. Можно также произвести дуоденопилороантральный разрез (длиной 5 см), 2 см которого захватывают двенадцатиперстную кишку и приблизительно 3 см — антральный отдел желудка. Это тот же разрез, который используется при выполнении пилоропластики по Heineke—Mikulicz.

При массивных язвенных кровотечениях из даенадцатиперстной кишки, которые обычно случаются при локализациях язв на задней дуоденальной стенке с пенетрацией в поджелудочную железу, гемостаз представляет собой нелегкую задачу. В большинстве случаев массивное кровотечение из дуоденальной язвы является следствием эрозии дуоденального артериального комплекса, описанного Berne и Rosoff в 1969 году. Реже кровотечение из дуоденальной язвы не имеет отношения к этому комплексу. Если кровотечение связано с артериальным комплексом, то необходимо лигировать желудочно-даенадцатиперстную артерию выше, ниже и латеральнее места эрозии. Если эта артерия перевязана только выше кровоточащего участка, кровотечение будет продолжаться, так как кровь будет поступать через правую желудочно-сальниковую и верхнюю и переднюю поджелудочно-двенадцатиперстные ветви желудочно-даенадцатиперстной артерии.

Прошивание желудочно-двенадцатиперстной артерии выше и ниже эрозированного участка может оказаться недостаточным в случаях, когда поперечная артерия поджелудочной железы отходит медиально от желудочно-даенадцатиперстной артерии. Для проведения гемостаза с минимальным риском рецидива кровотечения необходимо выполнить тройное прошивание по Бете и Rosoff. Если источником кровотечения не являются артерии из гастродуоденального артериального комплекса, швы следует накладывать так же. как при язвах желудка.

У пациентов с кровотечением из дуоденальных язв, расположенных в постбульбарной области или в нисходящей части двенадцатиперстной кишки, огромное значение приобретает местный гемостаз, позволяющий избежать выполнения резекции, которая очень опасна из-за близости язвы к большому дуоденальному сосочку и общему желчному протоку.

Осуществив местный гемостаз, некоторые хирурги заканчивают операцию проксимальной желудочной ваготомией или стволовой ваготомией с пилоропластикой. Если из-за наличия диагностического дуоденального разреза невозможно выполнить надежную пилоропластику, можно произвести гастроеюностомию, пилоропластику по Finney или гастродуоденостомию по Jaboulay.

У пациентов с кровотечением из язвы анастомоза операцией выбора, если позволяет состояние пациента, является резекция желудка. Если пациенту ранее уже выполнялась резекция желудка, необходимо выполнить повторную резекцию. Если пациенту ранее выполнялась ваготомия, следует выполнить контрольную повторную ваготомию, предпочтительно наддиафрагмальным доступом. У пациентов в очень тяжелом состоянии следует прибегнуть к местному гемостазу. Однако осуществить местный гемостаз бывает нелегко, если язва анастомоза возникает у пациента с выполненной ранее обширной резекцией желудка и позадиободочным анастомозом. У некоторых из этих пациентов местный гемостаз можно осуществить только с использованием торакоабдоминального доступа. Этот разрез следует использовать для выполнения наддиафрагмальной ваготомии.

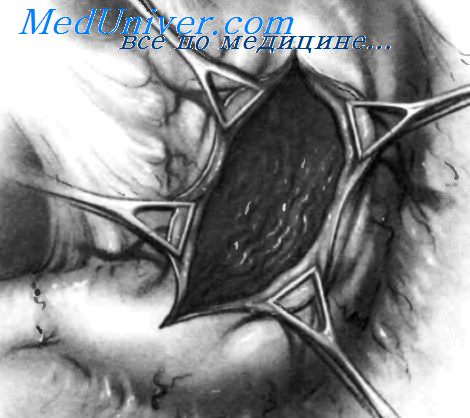

На передней стенке желудка выполнен срединный разрез для ревизии его внутренней поверхности чтобы найти источник кровотечения и, при необходимости, осуществить местный гемостаз.

Передняя стенка желудка рассечена, и его края захвачены большими зажимами Duval. Это обеспечивает временную остановку кровотечения из многочисленных сосудов, расположенных в стенке желудка. Тракции, выполняемые с помощью этих зажимов, позволяют широко открыть желудок для его ревизии. Все сгустки крови из желудка необходимо удалить вручную.

Использование крючков для ревизии верхней части желудка позволяет улучшить качество исследования. На фрагменте А представлен тяжелый эрозивный гастрит с несколькими массивно кровоточащими острыми язвами. На фрагменте В изображено кровотечение из разрыва слизистой оболочки желудка вблизи пищеводно-желудочного соединения (синдром Mallory-Weiss). На фрагменте С изображена леиомиома желудка вблизи кардии, явившаяся причиной кровотечения.

Здесь показана массивно кровоточащая язва желудка, расположенная на задней стенке по малой кривизне. Местный гемостаз осуществляют прошиванием язвы нерассасывающимися нитями. Необходимое количество швов определяется размерами язвы и их эффективностью для остановки кровотечения.

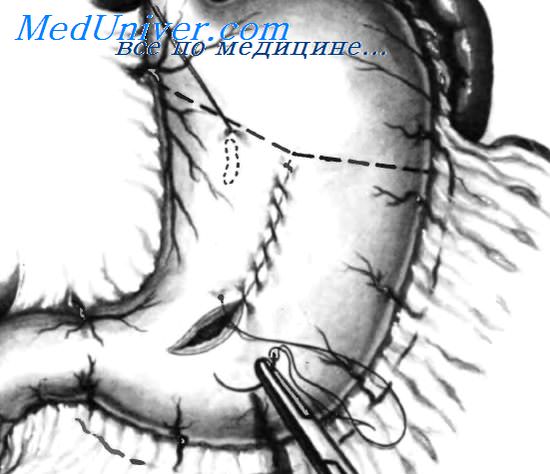

Массивное кровотечение из язвы желудка, локализованной в верхней его части на задней стенке около большой кривизны. Местоположение язвы показано пунктирной линией в форме овала. Передняя стенка желудка вскрыта и ее края удерживаются атравматическими зажимами Duval. Локализация язвы препятствует проведению адекватного местного гемостаза. Чтобы облегчить наложение гемостатических швов, желудочно-ободочная связка пересечена и перевязана на достаточном протяжении, что позволило инвагинировать большую кривизну и вывести язву в положение, более удобное для проведения местного гемостаза.

У некоторых пациентов невозможно предотвратить возникновение массивного кровотечения из острых язв желудка, несмотря применение очень эффективных профилактических средств, доступных в настоящее время. К операции следует прибегать в случаях, когда массивное кровотечение из острой язвы желудка не удается остановить с помощью медикаментозной терапии и эндоскопических методов. При тяжелом кровотечении некоторым пациентам может быть показана резекция желудка. Острые язвы желудка обычно невозможно обнаружить пальпаторно, поэтому их локализацию нельзя установить при осмотре желудка снаружи. Для того чтобы быть уверенным, что самая высокая кровоточащая язва резецирована, полезно обозначить ее месторасположение скобкой или швом, который затем иссекают при резекции, как показано на рисунке.

Самая высокая кровоточащая острая язва отмечена швом. Гастротомическое отверстие ушито непрерывным швом, после чего немедленно выполнена резекция желудка. Верхняя граница резекции показана пунктирной линией. Самая высокая язва обозначена пунктирной линией в форме овала.

Обычно синдром Mallory-Weiss, возникающий при разрывах слизистой оболочки желудка вблизи пищеводно-желудочного соединения, успешно лечится медикаментозными и эндоскопическими методами. В некоторых случаях бывает необходимо произвести оперативное вмешательство и осуществить гемостаз посредством ушивания разорванной слизистой оболочки, как показано на фрагменте рисунка.

У некоторых пациентов, имеющих показания к оперативному лечению по поводу кровоточащей язвы желудка, гемостаз может быть достигнут клиновидной резекцией содержащего язву участка. Однако показания выполнению клиновидной резекции очень ограничены. Клиновидная резекция выполнима, если кровоточащая язва расположена на малой кривизне несколько выше вырезки. Если язва расположена проксимальнее, выполнение клиновидной резекции затруднительно или невозможно. Если язва локализована ниже вырезки, клиновидная резекция противопоказана, так как при этом будут рассечены нервы Latarjet. Сразу после выполнения резекции дефект ушивают, как показано на рисунке.

— Также рекомендуем «Перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Тактика при перфорации.»

Оглавление темы «Осложнения язв желудка. Осложнения после резекции желудка.»:

1. Техника резекции желудка при высоко расположенных язвах. Методика операции при высоких язвах желудка.

2. Язвы желудка пенетрирующие в поджелудочную железу. Операции при пенетрирующих язвах.

3. Хирургическое лечение кровотечений из язвы желудка. Тактика хирурга при кровотечениях из язв желудка.

4. Кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки. Операции при кровотечениях из язв.

5. Перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Тактика при перфорации.

6. Операции при перфорации язвы двенадцатиперстной кишки и желудка.

7. Осложнения при операциях на желудке. Язвы анастомоза и рецидивирующие язвы.

8. Операции при язвах анастомоза и рецидивирующих язвах. Методика операций при рецидивирующих язвах.

9. Техника операции по поводу пептической язвы анастомоза. Устранение осложнений задней чрезбрыжеечной гастроеюностомии.

10. Желудочно-тощекишечно-толстокишечный свищ. Устранение желудочно-кишечных свищей.

Источник