Кровь из носа причины какие анализы сдать

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Носовое кровотечение — причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Носовое кровотечение, или эпистаксис – истечение крови из сосудов полости носа через ноздри или по задней стенке глотки.

Разновидности кровотечений из носа

По одной из самых распространенных классификаций эпистаксис подразделяется на передние и задние кровотечения.

Передние носовые кровотечения возникают в передней части носа и проявляются кровотечением из ноздрей. Это самый распространенный тип кровотечений из носа. При правильно оказанной первой помощи они неопасны и легко поддаются остановке.

Задние носовые кровотечения встречаются гораздо реже, чем передние, но они могут повлечь за собой серьезную кровопотерю и чаще требуют квалифицированной помощи в условиях стационара. Сопутствующими симптомами могут быть кровохарканье, тошнота, рвота кровью, изменение цвета кала на черный (мелена, или жидкий дегтеобразный стул).

Возможные причины носовых кровотечений

Причины, вызывающие кровотечение из полости носа:

1. Воздействие внешних факторов:

- термические (вдыхание горячего или холодного воздуха, тепловой или солнечный удар);

- химические (вдыхание токсичных соединений в виде паров, аэрозолей, газов);

- перепады атмосферного давления.

2. Местные:

- вследствие травматического воздействия на структуры носа с нарушением целостности сосудистой стенки: пальцевая травматизация тканей носа; травма инородными телами (мелкими игрушками, деталями конструктора, карандашами) − частая причина носовых кровотечений у детей раннего и дошкольного возраста; кровотечение после лечебно-диагностических вмешательств на полости носа и околоносовых пазухах;

- легкая травматизация слизистой носа возможна при воспалительных заболеваниях, например, при синуситах, аллергических и инфекционных ринитах, когда возникает полнокровие в месте поражения;

- атрофия слизистой оболочки носа (изменение строения и утончение слизистой) вследствие недостаточного увлажнения поступающего воздуха. Данное состояние может развиться из-за гормональных нарушений, хронических инфекционных заболеваний носа и пазух, избыточного применения сосудосуживающих препаратов и др.;

- различные новообразования (как доброкачественные, так и злокачественные) могут являться причиной рецидивирующих носовых кровотечений.

3. Общие причины:

- кровотечение, развивающееся спонтанно или через некоторое время после травмы, может указывать на патологию различных звеньев системы свертывания крови (гемостаза);

- вследствие применения некоторых лекарственных средств, влияющих на свертывающую систему крови: ацетилсалициловой кислоты (аспирина), клопидогрела, дипиридамола, варфарина, дабигатрана, ривароксабана, апиксабана. При возникновении кровотечений во время приема данных препаратов необходимо срочно обратиться к врачу для коррекции терапии основного заболевания;

- воспалительные заболевания сосудов (васкулиты различной этиологии);

- у беременных женщин, чаще в III триместре беременности, могут возникать незначительные кровотечения. Это является следствием васкуляризации (т. е. образования новых капилляров) полости носа на фоне повышения выработки эстрогенов. Также беременность может сопровождаться тромбоцитопенией (снижением числа тромбоцитов), что служит существенным риском развития кровотечений.

При каких заболеваниях возникают носовые кровотечения

В большинстве случаев кровотечения из носа не являются симптомом какого-либо заболевания и возникают вследствие травмы или иного физического воздействия

такого, как сухой горячий воздух, изменение атмосферного давления (во время полета в самолете, при быстром подъеме на высоту в горах, во время и после занятий дайвингом). Однако если кровотечения возникают неоднократно, тяжело останавливаются и их нельзя связать с каким-либо физическим фактором, то необходимо обратиться за медицинской помощью к специалисту.

К наиболее частым заболеваниям, вызывающим носовые кровотечения, относятся:

- артериальная гипертензия;

- атеросклероз сосудов (нарушение эластичности сосудистой стенки вследствие ее структурного изменения при нарушении липидного обмена);

- инфекционные и аллергические риниты;

- атрофия слизистой оболочки;

- папилломавирусная инфекция;

- опухоли носа;

- патологии свертывающей системы крови.

В группу заболеваний, связанных с нарушением гемостаза (сосудисто-тромбоцитарного звена), входят различные тромбоцитопении (уменьшение числа тромбоцитов), тромбоцитопатии (наследственные и приобретенные структурные дефекты тромбоцитов) и разные типы болезни Виллебранда (наследственная патология свертывающей системы крови, обусловленная качественным и количественным изменением фактора Виллебранда).

К заболеваниям коагуляционного звена гемостаза (за него отвечают факторы свертывающей системы) относятся наследственные заболевания, такие как:

- гемофилия А (дефицит фактора VIII);

- гемофилия В (дефицит фактора IX);

- гемофилия С (дефицит фактора XI);

- дефицит витамин К-зависимых факторов свертывания крови (II, VII, IX, X) при заболеваниях печени, лечении варфарином, недостатке витамина К в организме.

Также выделяют кровотечения из полости носа, обусловленные аномалией развития сосудов при следующих заболеваниях:

- наследственная телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера) – недоразвитие сосудистой стенки капилляров;

- синдром Марфана – наследственная патология соединительной ткани;

- локальный ангиоматоз – избыточное разрастание сосудов.

Диагностика и обследования при носовых кровотечениях

Диагностика носовых кровотечений основана на осмотре носа, полости рта, носоглотки и глотки с помощью специального оборудования. Это необходимо для определения наличия и оценки заднего кровотечения.

К симптомам массивного носового кровотечения относятся:

- признаки (видимость) обильного кровотечения;

- выраженная слабость;

- бледность;

- учащенное сердцебиение;

- снижение артериального давления;

- дезориентация.

Для определения тяжести и этиологии повторных кровотечений используют следующие диагностические тесты:

- общий анализ крови с определением количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов;

- биохимический анализ крови для определения функции печени (основное место образования факторов свертывания крови), уровня холестерина в крови, уровня кальция;

- коагулограмму при подозрении на патологию свертывающей системы крови и пациентам, принимающим антикоагулянты.

К каким врачам обращаться?

При возникновении носовых кровотечений следует обратиться к:

Что следует делать при возникновении кровотечения из полости носа

Вне зависимости от причины носового кровотечения, сначала необходимо остановить кровотечение.

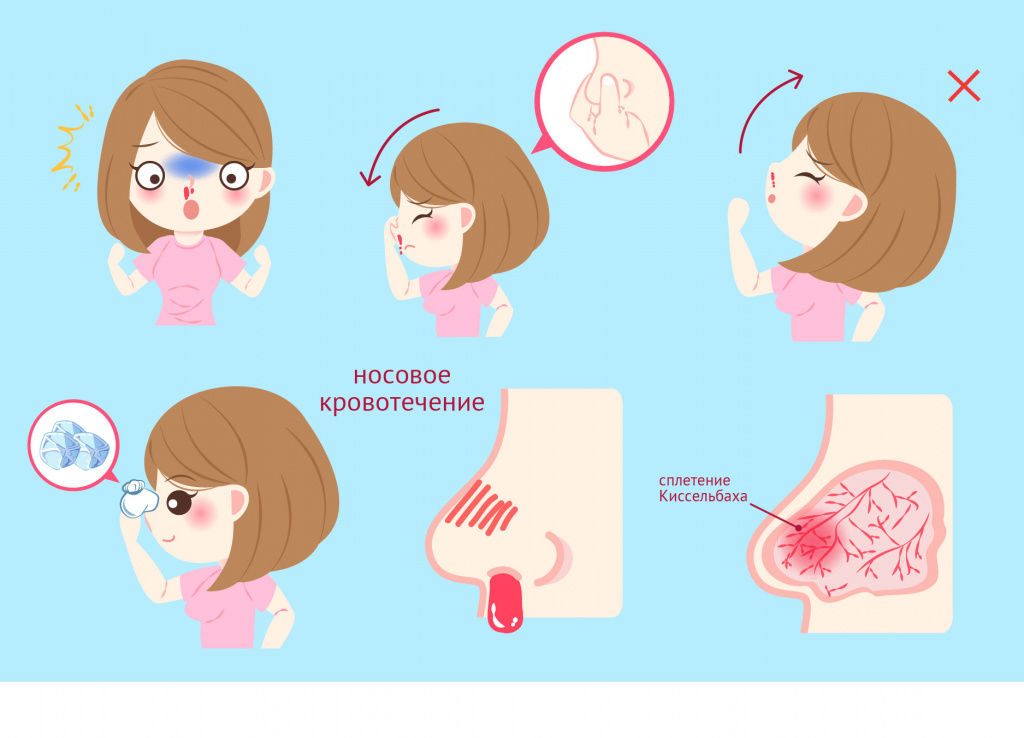

Ниже представлен алгоритм первой помощи при носовом кровотечении.

- При кровотечении из носа нужно сесть, слегка наклонившись вперед. Нельзя ложиться или наклонять голову назад – это может привести к проглатыванию крови и вызвать рвоту.

- Необходимо зажать переднюю часть носа с двух сторон на 5-7 минут.

- Положить холод на область носа (лед или платок, смоченный в холодной воде).

- Если не удалось остановить кровь, то в носовой ход нужно вставить ватный или марлевый тампон, смоченный 3%-ным раствором перекиси водорода или любыми сосудосуживающими каплями.

- При отсутствии эффекта от всех вышеперечисленных действий в течение 30 минут или при массивном кровотечении, при подозрении на травму, инородное тело, при наличии известных заболеваний и в случае частых носовых кровотечений следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью к отоларингологу (ЛОРу) или вызвать скорую медицинскую помощь.

Лечение

Если причиной носовых кровотечений являются атрофические процессы слизистой полости носа, отоларинголог предложит консервативные методы лечения, которые включают применение мазей, растворов, физиотерапии. При неэффективности перечисленных методов возможно хирургическое лечение.

Для лечения инфекционных ринитов и хронических синуситов отоларинголог назначит антибактериальную или противовирусную терапию в зависимости от возбудителя и индивидуальных особенностей организма.

При часто повторяющихся кровотечениях пациентам с аномалиями сосудов носа предлагается госпитализация для проведения хирургического лечения – прижигания сосудов в полости носа в комплексе с антибактериальной терапией для исключения инфекционных осложнений.

При лечении аллергических ринитов исключают контакт с аллергеном (коррекция диеты, влажная уборка помещения), используют антигистаминные препараты, при необходимости применяют гормональную терапию. Аллерголог может рекомендовать аллерген-специфическую терапию (АСИТ), если известен аллерген.

При частых кровотечениях из носа, вызванных подъемом артериального давления, необходимо обратиться к кардиологу или терапевту для коррекции антигипертензивной терапии (изменение дозы или препарата для снижения артериального давления). При кровотечениях во время приема антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты, тикагрелола, клопидогрела и др.) и антикоагулянтов (варфарина, ривароксабана, дабигатрана, апиксабана и др.) также необходима коррекция терапии специалистом.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Источник

Все причины носового кровотечения и обследование при них

Носовое кровотечение — одно из наиболее частых неотложных состояний в оториноларингологии, лечение которых может потребовать привлечения врачей других специальностей.

Хотя обычно носовые кровотечения безобидны и связаны с банальными причинами, иногда они возникают как осложнение серьезных, порой неизлечимых заболеваний, трудно поддаются остановке и могут стать причиной смерти. Поэтому к диагностике и лечению носовых кровотечений следует относиться серьезно. Наиболее частые источники носового кровотечения приведены списком ниже. В зависимости от этиологии различают носовые кровотечения, связанные с местными причинами и обусловленные системным заболеванием. Наиболее важные в клиническом отношении заболевания, которые могут вызвать носовое кровотечение, приведены списком ниже. Двумя наиболее частыми источниками носового кровотечения являются:

1. Киссельбахово сплетение (примерно в 90% случаев), локализующееся в передней части перегородки носа. Слизистая оболочка в этом месте особенно ранима, плотно сращена с подлежащим хрящом и поэтому легко поддается механическим повреждениям и недостаточно устойчива к функциональным нагрузкам.

2. Другим источником носовых кровотечений являются капиллярные гемангиомы, которые иногда локализуются в передней трети перегородки носа. Полагают, что эти доброкачественные ангиоматозные новообразования темно-красного цвета с четко очерченными границами образуются в результате механического раздражения.

Причины носового кровотечения:

I. Локальные причины носового кровотечения:

а) Идиопатическое носовое кровотечение. Обычно это легкое или повторные носовые кровотечения у детей и подростков.

б) Сосудистые. Микротравмы киссельбахова сплетения.

в) Передний сухой ринит. Связан с химическим или термическим повреждением слизистой оболочки носа или перфорацией его перегородки. Кровотечение часто незначительное или в виде примеси крови в выделениях из носа. Ощущение сухости в носу, образование корок.

г) Влияние факторов внешней среды. Пребывание в условиях высокогорья, пониженного атмосферного давления; сухой кондиционированный воздух.

д) Травма. Переломы костей носа и его перегородки, переломы лицевого черепа или основания передней черепной ямки. Обычно возникает профузное кровотечение, непосредственно связанное с травмой. Повреждение внутренней сонной артерии представляет прямую угрозу для жизни или может привести к образованию аневризмы, которая проявляется эпизодами кровотечения.

е) Инородное тело носа или ринолит. Проявляются незначительным кровотечением из одной половины носа, зловонным запахом и длительными гнойными выделениями.

ж) Кровоточащий полип перегородки носа. По гистологическому строению представляет собой телеангиэктатическую гранулему или гемангиому с выраженной склонностью к кровотечениям даже при незначительной травме.

з) Опухоли. Злокачественные опухоли носа и особенно околоносовых пазух часто проявляются кровянистыми выделениями из носа Опухоли носоглотки, особенно ангиофиброма, могут вызвать профузное, опасное для жизни кровотечение.

II. Причины вторичного носового кровотечения:

а) Инфекция. Острые заразные заболевания, такие как грипп, корь, брюшной тиф, а также катаральное воспаление. Носовые кровотечения обычно непродолжительные и незначительные и возникают обычно у детей и подростков.

б) Заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, атеросклероз и артериальная гипертензия. Кровотечение артериальное, часто пульсирующее и обильное, склонно рецидивировать, наблюдается у людей среднего и пожилого возраста.

в) Болезни крови и нарушение свертывания крови. Тромбопатия, например тромбоцитопеническая пурпура или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), серповидно-клеточная анемия, лейкоз, тромбастения (болезнь Гланцманна) и конституциональная тромбопатия Виллебранда, миелопролиферативные заболевания (например, эссенциальная тромбоцитемия).

г) Коагулопатия. Например, гемофилия, болезнь Вальденстрема, недостаточность протромбина или передозировка антикоагулянтов, недостаточность фибриногена и авитаминоз К и С.

д) Васкулопатия. Например, цинга, цинга грудных детей (болезнь Меллера-Барлоу), геморрагический васкулит Шенлейна-Геноха. Кровотечение при этих заболеваниях обычно поверхностное, темной кровью.

е) Уремия и печеночная недостаточность.

ж) Эндокринные заболевания. Например, викарные менструации, связанные с эндометриозом, носовые кровотечения в период беременности; феохромоцитома, вызывающая периодические гипертонические кризы, связанные с выбросом большого количества катехоламинов.

з) Наследственная геморрагическая телеангиэктазия с типичными изменениями слизистой оболочки (болезнь Рандю-Ослера-Вебера). Кровотечения рецидивирующие, незначительные или умеренные, часто мультифокальные, в основном из передней и задней части перегородки носа; не поддаются консервативному лечению.

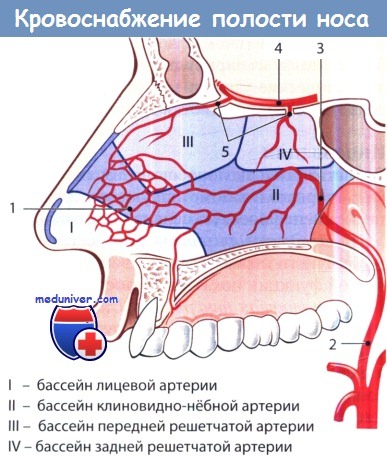

Кровоснабжение полости носа:

1 — киссельбахово сплетение; 2 — внутренняя верхнечелюстная артерия; 3 — клиновидно-нёбная артерия;

4 — глазная артерия; 5 — передняя и задняя решетчатые артерии.

I—IV: артериальные бассейны полости носа.

Диагностика носового кровотечения. Ниже приведены этапы диагностики при носовых кровотечениях. У некоторых больных установить источник кровотечения бывает чрезвычайно трудно или даже невозможно. Кровотечение из задней части полости носа и из среднего и верхнего носовых ходов всегда связано с серьезной патологией и требует безотлагательного обследования больного с привлечением при необходимости врачей других специальностей и назначения соответствующего лечения. Источником такого кровотечения может быть передняя или задняя решетчатые артерии или клиновидно-нёбная артерия.

Этапы диагностики носового кровотечения:

1. Сбор анамнеза.

2. Установление источника и причины кровотечения:

— Кровотечение из передней части полости носа: ковыряние в носу, идиопатическое кровотечение, передний ринит, инфекционные заболевания.

— Кровотечения из средней и задней частей полости носа: артериальная гипертензия, артериосклероз, переломы костей носа, опухоли.

— Поверхностное кровотечение: геморрагический диатез, нарушения свертывания крови, болезнь Рандю-Ослера-Вебера.

3. Измерение артериального давления и исследование системы кровообращения.

4. Исследование свертывания крови.

При необходимости:

5. КТ носа и околоносовых пазух (например, при подозрении на опухоль).

6. Обследование терапевтом для исключения системных заболеваний.

Дифференциальный диагноз включает кровотечение из носа, которое возникает из источника, расположенного вне полости носа, например опухоли носоглотки или гортани или нижних дыхательных путей (кровохарканье), кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, а также из поврежденных сосудов в области основания черепа (например, внутренней сонной артерии) с истечением крови через клиновидную пазуху или слуховую трубу.

— Также рекомендуем «Первая помощь и остановка носового кровотечения»

Оглавление темы «Болезни носа»:

- Симптомы внутримозговых осложнений воспаления пазухи носа

- Симптомы остеомиелита костей черепа и нижней челюсти при воспалении пазухи носа

- Все причины отека лица списком

- Все причины носового кровотечения и обследование при них

- Первая помощь и остановка носового кровотечения

- Симптомы искривления перегородки носа и операция при ней

- Симптомы нагноения носовой перегородки — абсцесса и гематомы

- Симптомы дырки (перфорации) носовой перегородки и ее лечение

- Симптомы перелома костей носа и их лечение

- Как делается репозиция костей носа при переломе — методы

Источник

Для диагностики причин носового кровотечения необходимо провести исследование сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, биохимические исследования (содержание в крови билирубина, глюкозы, мочевины, общего белка, липидограмма), общеклиническое обследование, по показаниям — рентгенографию или КТ околоносовых пазух.

Физикальное обследование

Сосудистый гемостаз характеризуют результаты проб на механическую устойчивость капилляров, такие, как проба щипка и манжеточная проба.

Проба щипка. Врач собирает кожу под ключицей в складку и делает щипок. В норме никаких изменений на коже не обнаруживается ни сразу после пробы, ни спустя 24 ч. Если резистентность капилляров нарушена, на месте щипка появляются петехии или кровоподтёк, особенно отчётливо видимые через 24 ч.

Манжеточная проба. Отступив на 1,5-2 см вниз от локтевой ямки, очерчивают круг диаметром 2,5 см. На плечо накладывают манжету тонометра и создают давление 5O мм рт.ст. Давление поддерживают на указанном уровне в течение 5 мин. Снимают манжету и подсчитывают в очерченном круге количество появившихся петехиальных элементов. У здоровых лиц петехии не образуются или их не более 10. При нарушении резистентности стенки капилляров количеств» петехии резко возрастает.

Указанные пробы в клинической медицине практически не применяют. Обычно их заменяют данные опроса пациента. Такие больные указывают на появление синяков или кровоточивость слизистых оболочек при незначительной их травматизации.

Лабораторные исследования

Цель лабораторных исследований — оценка выраженности постгеморрагической анемии и показателей сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.

При оценке показателей крови следует помнить, что в первые сутки после кровопотери точно оценить степень анемии невозможно из-за компенсаторных механизмов (выброс крови из депо, централизация кровообращения). Степень кровопотери определяют по содержанию гемоглобина и гематокриту.

При острой кровопотере сами по себе показатели гемоглобина и гематокрита не служат основанием для переливания компонентов крови, этот вопрос решается с учётом клинических проявлений, определяющих степень выраженности анемического синдрома.

Характеристику тромбоцитарного компонента гемостаза осуществляют по результатам определения количества тромбоцитов в крови, длительности кровотечения по Дуке.

Определение количества тромбоцитов. В норме количество тромбоцитов в периферической крови составляет 180-320х109/л. Снижение количества тромбоцитов до уровня ниже 160×109/л расценивают как тромбоцитопению.

Определение длительности кровотечения по Дуке. Этот показатель отражает нарушение первичного гемостаза и зависит от уровня тромбоцитов в крови, от функциональной состоятельности этих клеток и от содержания фактора Виллебранда, и норме составляет 2-3 мин. Увеличение времени кровотечения при отсутствии тромбоцитопении и наследственного геморрагического анамнеза служит показанием для исследования адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов, то есть оценки их функции.

Проводят исследование плазменного (коагуляционного) гемостаза. Достаточно грубим диагностическим тестом, отражающим нарушение коагуляционного звена гемостаза служит определение времени свёртывания крови. Заметное увеличение этого показателя свидетельствует о наличии у пациента коагулопатии, но какой именно, при этом сказать невозможно.

Процесс плазменного гемостаза можно условно разделить на три фазы.

Первая фаза — образование протромбиназы. Это многоступенчатый процесс и результате которого н крови накапливаются факторы, способные превратить протромбин в тромбин. Процесс свёртывания крови может инициироваться по внешнему и внутреннему пути формирования основного катализатора, действующего в этой фазе, — протромбиназы. При внешнем пути формирования протромбиназы процесс свертывания запускается образованием III фактора (тканевого тромбопластина), который экспрессируется на поверхности клеток при повреждении тканей. Инициация свёртывания крови по внутреннему пути происходит без участия тканевого тромбопластина, то есть без внешнего повреждения тканей. В этих случаях тромбообразование провоцируется повреждением эндотелия сосудов циркулирующими иммунными комплексами, и результате чего происходит активация XII фактора при контакте его с субэндотелием сосудов, либо путём его ферментативного расщепления. Активация XII фактора запускает каскадную реакцию превращения протромбина в тромбин (вторая фаза).

Диагностику нарушений коагуляционного гемостаза проводят на основе сопоставления результатов системы тестов.

Первая группа реакций, известная как внутренняя система, включает в себя взаимодействие XII, XI, IX, VIII факторов и фосфолипидов тромбоцитов и завершается активацией X фактора. Внутреннюю систему свёртывания крови характеризуют следующие тесты: время рекальцификации плазмы, активированное парциальное (или частичное) тромбопластиновое время — АПТВ (или АЧТВ).

Ко второй группе реакций относят взаимодействие факторов внешней среды свёртывания крови: VII, X, V и тканевого тромбопластина. Наиболее распространенным методом оценки внешней системы свёртывания крови служит тест одноступенчатого протромбинового времени (протромбиновый индекс). В норме протромбиновый индекс составляй 90-105%. Снижение этого показателя отмечается при дефиците фактора II при нормальном тромбиновом времени (наследственные гипо- и диспротромбинемии, гиповитаминоз К, механическая желтуха, кишечный дисбактериоз, поражение паренхимы печени, введение антикоагулянтов непрямого действия), в также при дефиците VII, IX, V факторов.

Протромбиновое время (по Квику) также относят ко второй группе реакций.

Третья фаза процесса свёртывания крови (переход фибриногена в фибрин) также характеризуется группой реакций. К этой группе относят определение тромбинового времени, концентрации фибриногена, растворимых фибрин-мономерных комплексов, ранних продуктов деградации фибриногена.

Содержание фибриногена в крови повышается при острых воспалительных процессах, при хроническом ДВС-синдроме, резкое снижение фибриногена отмечается при остром или молниеносном ДВС-синяроме.

Растворимые фибрин-мономерные комплексы в сыворотке крови в норме не определяются (при использовании качественной реакции) или присутствуют в пределах нормы, определяемой набором используемых реактивов в количественном тесте. Значительное повышение содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов наблюдается при диссеминированном или массивном локальном виутрисосудистом свёртывании крови, сопровождающемся лизисом образовавшегося фибрина, при опухолях, тромбоэмболиях, злокачественных поражениях печени, гемолитических анемиях и служит основным лабораторным диагностическим критерием ДВС-синдрома.

Ранние продукты деградации фибриногена в норме не определяются {качественная реакция) или находятся в пределах нормы. Значительное повышение их в крови отмечается в тех же ситуациях, что и при повышении растворимых фибрин-мономерных комплексов.

К противосвёртывающей системе крови относят такие физиологические антикоагулянты, как антитромбин III, гепарин, протеин S, альфа-2-макроглобулин и другие. Эти факторы определяют, в основном, для выявления риска тромбозов и эффективности антикоагулянтной терапии. Фактором геморрагического риска бывает только повышение уровня антитромбина III (в норме 80-120%), что наблюдается при вирусных гепатитах, холестазе, тяжёлом остром панкреатите, раке поджелудочной железы, дефиците витамина К. При приёме антикоагулянт и непрямого действия.

Показания к консультациям специалистов

Носовое кровотечение может быть обусловлено разнообразной соматической патологией. В связи с этим каждый больной должен быть обследован терапевтом. При тяжелом состоянии больного, массивной кровопотере, признаках геморрагического или травматического шока необходима консультация реаниматолога. При выявлении тромбоцитопении, признаков коагулопатии, лейкозов, при носовом кровотечении неясной этиологии требуется консультация гематолога.

Дианостический алгоритм

Всем пациентам выполняют скрининговые тесты, такие, как:

- общий авалю крови с оценкой содержания тромбоцитов, ретикулоцитов и гематокрита;

- определение времени свёртывания крови;

- определение времени кровотечения;

- исследование содержания фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов.

Второй этап исследований — принятие решения о медикаментозной терапии.

Если данные общего анализа крови свидетельствуют в пользу полицитемии, то коррекция геморрагических проявлений должна включать в себя введение антиагрегантов и факторов свёртывания крови (трансфузии свежезамороженной донорской плазмы),

При выявлении тромбоцитопении следует исключить ДВС-синдром (оценить содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови), назначить глюкокортикоиды — преднизолон З раза в день в суточной дозе 1 мг/кг массы пациента (доза определена для приёма внутрь, при переводе на внутривенное введение суточную дозу, рассчитанную на массу пациента, необходимо увеличить в пять раз); возможно введение этамзилата, аминокапроновой кислоты. При крайней степени выраженности геморрагического синдрома и необходимости выполнения травматичных манипуляций и операций показаны трансфузии тромбоцитарного концентрата.

При увеличении времени свёртывания крови необходимо констатировать наличие у больного коагулопатии. С целью исключения врождённых и наследственных коагулопатии, приобретённых нарушений необходим тщательный сбор анамнеза (уточнить наследственность, ранее имевшие место геморрагические нарушения и названия лекарственных препаратов, которые пациент принимал до этого эпизода). Для выявления нарушений по внутреннему пути свёртывания крови необходимо определение активированного парциального тромбопластинового времени, а для определения нарушений во внешнем пути свёртывания крови — определение протромбинового времени. В обоих случаях прежде всего необходимо исключить ДВС-синдром (определить уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови). При преимущественной поломке во внутреннем пути свертывания крови производят введение свежезамороженной донорской плазмы кратностью не менее 2 раз в сутки объёмом не менее 1,0 л. При нарушении во внешнем пути свёртывания крови помимо трансфузий свежезамороженной плазмы показаны внутривенные введения менадиона натрия бисульфита (или приём внутрь). При коагулопатиях необходимо прежде всего исключение нарушений функции печени и почек.

При выявлении удлинения времени кровотечения (на фоне нормального уровня тромбоцитов) можно предполагать тромбоцитопатию или болезнь Виллебранда. Для исключения последнего необходимо тщательно собрать анамнез (наличие чистых эпизодов кровоточивости, отягощенная наследственность, приём лекарственных средств). При отсутствии данных в пользу болезни Виллебранда проводят исследования агрегационной и адгезивной функций тромбоцитов. При этом также необходимо исключить ДВС-синдром. Методы коррекции представлены инфузиямими этамзилата, аминокапроновой кислоты, свежезамороженной плазмы.

При снижении уровня фибриногена и крови необходимо исключить наследственную афибриногенемию (наследственный анамнез) и ДВС-синдром (определить уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов). Методами медикаментозной коррекции служат введение концентрата фибриногена, трансфузии свежезамороженной плазмы.

При выявлении повышенного уровня в крови растворимых фибрин-мономерных комплексов делают однозначный вывод о наличии у пациента ДВС-синдрома. Если фибриноген при этом в крови низкий, то речь идёт об остром ДВС-синдроме, а если уровень фибриногена соответствует норме или превышает её, то это хронический ДВС-синдром. В этом случае проводится лечение ДВС-синдрома в полном объёме.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Источник