Как называется растворимый белок плазмы крови препятствующий кровотечению

Что такое кровь.

Кровь – это жидкая соединительная ткань красного цвета, которая все время находится в движении и выполняет много сложных и важных для организма функций. Она постоянно циркулирует в системе кровообращения и переносит необходимые для обменных процессов газы и растворенные в ней вещества.

Что такое кровь? Это ткань, которая состоит из плазмы и находящихся в ней в виде взвеси особых кровяных клеток. Плазма – это прозрачная жидкость желтоватого цвета, составляющая более половины всего объема крови. В ней находится три основных вида форменных элементов:

- эритроциты – красные клетки, которые придают крови красный цвет за счет находящегося в них гемоглобина.

Самые многочисленные клетки крови. Они имеют вид дисков, двояковогнутых в центре. Форма клеток обеспечивает эффективность физиологических процессов. За счет вогнутости увеличивается площадь поверхности сторон эритроцита, что важно для обмена газами. Зрелые клетки не содержат ядер. Главная функция эритроцитов – доставка кислорода из легких в ткани организма.Название их переводится с греческого как «красный». Своим цветом эритроциты обязаны очень сложному по строению белку гемоглобину, который способен связываться с кислородом. Именно благодаря железу гемоглобин может присоединять молекулы кислорода. Эритроциты образуются в красном костном мозге. Срок их полного созревания составляет примерно пять дней. Продолжительность жизни красных клеток – около 120 дней. Разрушение эритроцитов происходит в селезенке и печени. Из гема высвобождаются ионы железа, возвращаются в костный мозг и идут на производство новых эритроцитов.

Кстати, кислород может переносить не только гемоглобин, но и:

- лейкоциты – белые клетки;

Бесцветные клетки периферической крови, защищающие организм от внешних инфекций и патологически измененных собственных клеток.

- тромбоциты – кровяные пластинки.

Небольшие безъядерные бесцветные пластинки, которые представляют собой фрагменты клеток мегакариоцитов, находящихся в костном мозге. Тромбоциты выделяют вещества, принимающие участие в цепи реакций, которые запускаются при повреждении кровяного сосуда.

В результате белок фибриноген превращается в нерастворимые нити фибрина, в которых запутываются элементы крови и образуется тромб.

Артериальная кровь, которая поступает из легких в сердце и затем разносится ко всем органам, обогащена кислородом и имеет ярко-алый цвет. После того как кровь отдаст кислород тканям, она по венам возвращается к сердцу. Лишенная кислорода, она становится более темной.

В кровеносной системе взрослого человека циркулирует примерно от 4 до 5 литров крови. Примерно 55% объема занимает плазма, остальное приходится на форменные элементы, при этом большую часть составляют эритроциты – более 90%.

Состав крови.

Плазма – жидкая составляющая светло-желтого цвета, который обусловлен незначительным количеством желчного пигмента и других окрашенных частиц. Примерно на 90 % она состоит из воды и приблизительно на 10% из органических веществ и минералов, растворенных в ней. Ее состав не отличается постоянством и меняется в зависимости от принятой пищи, количества воды и солей. Состав растворенных в плазме веществ следующий:

Белки плазмы принимают участие в обмене воды, распределяют ее между тканевой жидкостью и кровью, придают крови вязкость. Некоторые из белков являются антителами и обезвреживают чужеродных агентов. Важная роль отводится растворимому белку фибриногену. Он принимает участие в процессе свёртывания крови, превращаясь под действием свертывающих факторов в нерастворимый фибрин.

Кроме этого, в плазме есть гормоны, которые вырабатываются железами внутренней секреции, и другие необходимые для деятельности систем организма биоактивные элементы.

Плазма, лишенная фибриногена, называется сывороткой крови.

Функции крови.

В том, что кровь необходима организму, вряд ли кто сомневается, а вот зачем она нужна, ответить, возможно, смогут не все. Эта жидкая ткань выполняет несколько функций, среди которых:

Защитная.

Главную роль в защите организма от инфекций и повреждений играют лейкоциты. Они устремляются и скапливаются в месте повреждения. Главная их назначение фагоцитоз, то есть поглощение микроорганизмов. Кроме этого, лейкоциты участвуют в удалении из организма поврежденных и мертвых тканей.

Транспортная.

Кровоснабжение оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, в том числе наиболее важные – дыхание, пищеварение, транспортировка гормонов и других биоактивных веществ.

Регуляция температуры.

Кровь нужна человеку для поддержания постоянной температуры тела, норма которой находится в очень узком диапазоне – около 37°C.

Заключение.

Кровь – это одна из тканей организма, имеющая определенный состав и выполняющая целый ряд важнейших функций. Для нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы все компоненты находились в крови в оптимальном соотношении. Изменения в составе крови, обнаруженные во время анализа, дают возможность выявить патологию на раннем этапе.

Источник

270-271

Òêàíè è îðãàíû. Êðîâü

Áåëêè ïëàçìû êðîâè

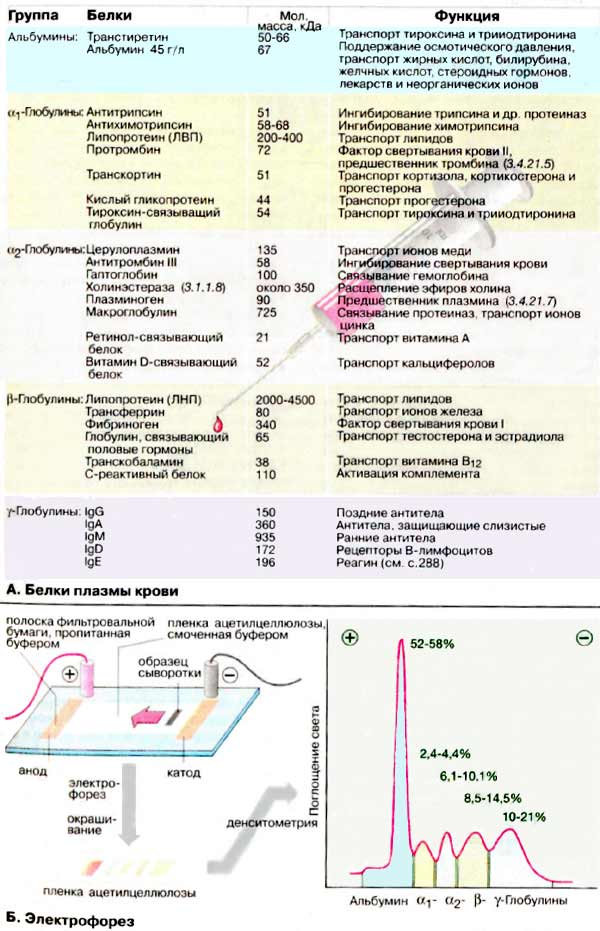

Îñíîâíóþ ìàññó ðàñòâîðèìûõ íåëåòó÷èõ

Îñíîâíóþ ìàññó ðàñòâîðèìûõ íåëåòó÷èõ

âåùåñòâ ïëàçìû êðîâè îáðàçóþò áåëêè. Èõ êîíöåíòðàöèÿ ëåæèò â ïðåäåëàõ 60-80 ã/ë;

îíè ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 4% âñåõ áåëêîâ îðãàíèçìà.

À. Áåëêè ïëàçìû

êðîâè

ïëàçìå êðîâè ÷åëîâåêà ñîäåðæèòñÿ îêîëî

100 ðàçëè÷íûõ áåëêîâ. Ïî ïîäâèæíîñòè ïðè ýëåêòðîôîðåçå (ñì. íèæå) èõ ìîæíî ãðóáî

ðàçäåëèòü íà ïÿòü ôðàêöèé: àëüáóìèí, α1-, α2-,

β- è γ-ãëîáóëèíû. Ðàçäåëåíèå íà àëüáóìèí è ãëîáóëèí ïåðâîíà÷àëüíî

îñíîâûâàëîñü íà ðàçëè÷èè â ðàñòâîðèìîñòè: àëüáóìèíû ðàñòâîðèìû â ÷èñòîé âîäå, à

ãëîáóëèíû òîëüêî â ïðèñóòñòâèè ñîëåé.

êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè ñðåäè áåëêîâ

ïëàçìû íàèáîëåå ïðåäñòàâëåí àëüáóìèí (îêîëî 45 ã/ë), êîòîðûé èãðàåò

ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ïîääåðæàíèè êîëëîèäíî-îñìîòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ â êðîâè è

ñëóæèò äëÿ îðãàíèçìà âàæíûì ðåçåðâîì àìèíîêèñëîò. Àëüáóìèí îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ

ñâÿçûâàòü ëèïîôèëüíûå âåùåñòâà, âñëåäñòâèå ÷åãî îí ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü â

êà÷åñòâå áåëêà-ïåðåíîñ÷èêà äëèííîöåïî÷å÷íûõ æèðíûõ êèñëîò, áèëèðóáèíà,

ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, íåêîòîðûõ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ è âèòàìèíîâ. Êðîìå òîãî,

àëüáóìèí ñâÿçûâàåò èîíû Ñà2+ è Mg2+.

Ê àëüáóìèíîâîé ôðàêöèè ïðèíàäëåæèò òàêæå

òðàíñòèðåòèí (ïðåàëüáóìèí), êîòîðûé âìåñòå ñ òèðîêñèíñâÿçûâàþùèì ãëîáóëèíîì

[ÒÑÃë (TBG)] è àëüáóìèíîì òðàíñïîðòèðóåò ãîðìîí òèðîêñèí è åãî ìåòàáîëèò

èîäòèðîíèí.

òàáëèöå ïðèâåäåíû äðóãèå ñâîéñòâà âàæíûõ ãëîáóëèíîâ

ïëàçìû êðîâè. Ýòè áåëêè ó÷àñòâóþò â òðàíñïîðòå ëèïèäîâ (ñì. ðèñ. 273),

ãîðìîíîâ, âèòàìèíîâ è èîíîâ ìåòàëëîâ, îíè îáðàçóþò âàæíûå êîìïîíåíòû ñèñòåìû

ñâåðòûâàíèÿ êðîâè (ñì. ðèñ. 283); ôðàêöèÿ γ-ãëîáóëèíîâ

ñîäåðæèò àíòèòåëà èììóííîé ñèñòåìû (ñì. ðèñ. 289).

Îáðàçîâàíèå è ðàçðóøåíèå.

Áîëüøèíñòâî áåëêîâ ïëàçìû ñèíòåçèðóåòñÿ â êëåòêàõ ïå÷åíè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò

èììóíîãëîáóëèíû, êîòîðûå ïðîäóöèðóþòñÿ ïëàçìàòè÷åñêèìè êëåòêàìè èììóííîé ñèñòåìû

(ñì. ðèñ. 287), è ïåïòèäíûå ãîðìîíû, ñåêðåòèðóåìûå êëåòêàìè ýíäîêðèííûõ æåëåç (ñì.

ðèñ. 371).

Êðîìå àëüáóìèíà ïî÷òè âñå áåëêè ïëàçìû

ÿâëÿþòñÿ ãëèêîïðîòåèíàìè. Îíè âêëþ÷àþò îëèãîñàõàðèäû, ïðèñîåäèíåííûå ê

àìèíîêèñëîòíûì îñòàòêàì N- è Î-ãëèêîçèäíûìè ñâÿçÿìè (ñì. ñ. 50).  êà÷åñòâå

êîíöåâîãî îñòàòêà óãëåâîäíîé öåïè ÷àñòî âûñòóïàåò N-àöåòèëíåéðàìèíîâàÿ êèñëîòà

(ñèàëîâàÿ êèñëîòà, ñì. ñ. 44). Åñëè ýòà ãðóïïà îòùåïëÿåòñÿ íåéðàìèíèäàçîé,

ôåðìåíòîì íàõîäÿùèìñÿ â ñòåíêàõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, íà ïîâåðõíîñòè áåëêà

îêàçûâàþòñÿ êîíöåâûå îñòàòêè ãàëàêòîçû. Îñòàòêè ãàëàêòîçû

àñèàëîãëèêîïðîòåèíîâ (ò. å. äåñèàëèðîâàííûõ áåëêîâ) óçíàþòñÿ è

ñâÿçûâàþòñÿ ðåöåïòîðàìè ãàëàêòîçû íà ãåïàòîöèòàõ.  ïå÷åíè ýòè «ñîñòàðèâøèåñÿ»

áåëêè ïëàçìû óäàëÿþòñÿ ïóòåì ýíäîöèòîçà. Òàêèì îáðàçîì, îëèãîñàõàðèäû íà

ïîâåðõíîñòè áåëêà îïðåäåëÿþò âðåìÿ æèçíè áåëêîâ ïëàçìû, ïîëóïåðèîä âûâåäåíèÿ

(áèîõèìè÷åñêèé ïîëóïåðèîä) êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îò íåñêîëüêèõ äíåé äî íåñêîëüêèõ

íåäåëü (ñì. ðèñ. 179).

çäîðîâîì îðãàíèçìå êîíöåíòðàöèÿ áåëêîâ

ïëàçìû ïîääåðæèâàåòñÿ íà ïîñòîÿííîì óðîâíå. Îäíàêî èõ êîíöåíòðàöèÿ èçìåíÿåòñÿ

ïðè çàáîëåâàíèè îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ñèíòåçå è êàòàáîëèçìå ýòèõ áåëêîâ.

Ïîâðåæäåíèå òêàíåé ïîñðåäñòâîì öèòîêèíîâ (ñì. ðèñ. 379) óâåëè÷èâàåò îáðàçîâàíèå

áåëêîâ îñòðîé ôàçû, ê êîòîðûì ïðèíàäëåæàò Ñ-ðåàêòèâíûé áåëîê,

ãàïòîãëîáèí, ôèáðèíîãåí, êîìïîíåíò Ñ-Ç êîìïëåìåíòà è íåêîòîðûå

äðóãèå.

Á. Ýëåêòðîôîðåç

Áåëêè è äðóãèå çàðÿæåííûå ìàêðîìîëåêóëû

ìîæíî ðàçäåëÿòü ìåòîäàìè ýëåêòðîôîðåçà (ñì. ñ. 84). Ñðåäè ðàçëè÷íûõ

ýëåêòðîôîðåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ íàèáîëåå ïðîñòûì ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîôîðåç íà

íîñèòåëå, îñîáåííî íà àöåòèëöåëëþëîçíîé ïëåíêå. Ïðè ýòîì ñûâîðîòî÷íûå áåëêè,

êîòîðûå èç-çà íàëè÷èÿ èçáûòî÷íîãî îòðèöàòåëüíîãî çàðÿäà äâèæóòñÿ ê àíîäó,

ðàçäåëÿþòñÿ íà ïÿòü âûøåóïîìÿíóòûõ ôðàêöèé. Ïîñëå ðàçäåëåíèÿ áåëêè ìîæíî

îêðàøèâàòü ñ ïîìîùüþ êðàñèòåëåé è äåíñèòîìåòðè÷åñêè îöåíèâàòü êîëè÷åñòâà áåëêîâ

â ïîëó÷åííûõ îêðàøåííûõ ïîëîñàõ.

Ïðè îïðåäåëåííûõ çàáîëåâàíèÿõ èçìåíÿþòñÿ êîíöåíòðàöèè îòäåëüíûõ

áåëêîâ (òàê íàçûâàåìûå äèñïðîòåèíåìèè ).

Источник

Тема 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БЕЛКОВЫХ И НЕБЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ.

Практическая значимость темы. Кровь является важнейшим и наиболее доступным объектом биохимического исследования. Наиболее изученные компоненты крови — это гемоглобин, альбумин, иммуноглобулины и разнообразные факторы свёртывания. При различных заболеваниях наблюдаются изменения уровня белков в плазме; эти изменения можно обнаружить при электрофорезе. Важным диагностическим признаком при некоторых патологических состояниях служит повышение активности некоторых ферментов плазмы крови. Определение содержания небелковых компонентов плазмы (глюкоза, мочевина, холестерол, билирубин и др.) также используется в диагностике заболеваний.

Цель занятия. После изучения данной темы студент должен знать состав и биологическую роль различных групп белков, небелковых азотистых компонентов (остаточного азота), безазотистых органических соединений и минеральных веществ, входящих в состав плазмы крови; уметь применять полученные знания при решении теоретических и практических задач.

Исходный уровень знаний.

- Строение и биологические функции аминокислот и белков, жирных кислот и липидов, моно- и полисахаридов.

- Участие минеральных веществ в процессах жизнедеятельности.

- Кислотно-основные свойства биологических макромолекул.

- Гидрофильные и гидрофобные свойства биологических макромолекул.

- Механизмы регуляции активности ферментов.

Общая характеристика.

Кровь — жидкая подвижная ткань, циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, транспортирующая различные химические вещества к органам и тканям, и осуществляющая интеграцию метаболических процессов, протекающих в различных клетках.

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Сыворотка крови отличается от плазмы отсутствием фибриногена. 90% плазмы крови составляет вода, 10% — сухой остаток, в состав которого входят белки, небелковые азотистые компоненты (остаточный азот), безазотистые органические компоненты и минеральные вещества.

Белки плазмы крови.

Плазма крови содержит сложную многокомпонентную (более 100) смесь белков, различающихся по происхождению и функциям. Большинство белков плазмы синтезируется в печени. Иммуноглобулины и ряд других защитных белков иммунокомпетентными клетками.

Содержание общего белка в сыворотке крови здорового человека составляет 65 — 85 г/л (в плазме крови этот показатель на 2 – 4 г/л выше за счёт фибриногена).

1.2.1. Белковые фракции. При помощи высаливания белков плазмы можно выделить альбуминовую и глобулиновую фракции. В норме соотношение этих фракций составляет 1,5 – 2,5. Использование метода электрофореза на бумаге позволяет выявить 5 белковых фракций (в порядке убывания скорости миграции): альбумины, α1-, α2-, β- и γ-глобулины. При использовании более тонких методов фракционирования в каждой фракции, кроме альбуминовой, можно выделить целый ряд белков (содержание и состав белковых фракций сыворотки крови см. рисунок 1).

Рисунок 1. Электрофореграмма белков сыворотки крови и состав белковых фракций.

Альбумины – белки с молекулярной массой около 70000 Да. Благодаря гидрофильности и высокому содержанию в плазме играют важную роль в поддержании коллоидно-осмотического (онкотического) давления крови и регуляции обмена жидкостей между кровью и тканями. Выполняют транспортную функцию: осуществляют перенос свободных жирных кислот, желчных пигментов, стероидных гормонов, ионов Са2+, многих лекарств. Альбумины также служат богатым и быстро реализуемым резервом аминокислот.

α1-Глобулины:

- Кислый α1-гликопротеин (орозомукоид) – содержит до 40% углеводов, изоэлектрическая точка его находится в кислой среде (2,7). Функция этого белка до конца не установлена; известно, что на ранних стадиях воспалительного процесса орозомукоид способствует образованию коллагеновых волокон в очаге воспаления (Я.Мусил, 1985).

- α1-Антитрипсин – ингибитор ряда протеаз (трипсина, химотрипсина, калликреина, плазмина). Врождённое снижение содержания α1-антитрипсина в крови может быть фактором предрасположенности к бронхо-лёгочным заболеваниям, так как эластические волокна лёгочной ткани особенно чувствительны к действию протеолитических ферментов.

- Ретинолсвязывающий белок осуществляет транспорт жирорастворимого витамина А.

- Тироксинсвязывающий белок – связывает и транспортирует иодсодержащие гормоны щитовидной железы.

- Транскортин – связывает и транспортирует глюкокортикоидные го рмоны (кортизол, кортикостерон).

α2-Глобулины:

- Гаптоглобины (25% α2-глобулинов) – образуют стабильный комплекс с гемоглобином, появляющимся в плазме в результате внутрисосудистого гемолиза эритроцитов. Комплексы гаптоглобин-гемоглобин поглощаются клетками РЭС, где гем и белковые цепи подвергаются распаду, а железо повторно используется для синтеза гемоглобина. Тем самым предотвращается потеря железа организмом и повреждение почек гемоглобином.

- Церулоплазмин – белок, содержащий ионы меди (одна молекула церулоплазмина содержит 6-8 ионов Cu2+), которые придают ему голубую окраску. Является транспортной формой ионов меди в организме. Обладает оксидазной активностью: окисляет Fe2+ в Fe3+, что обеспечивает связывание железа трансферрином. Способен окислять ароматическиеамины, участвует в обмене адреналина, норадреналина, серотонина.

β-Глобулины:

- Трансферрин – главный белок β-глобулиновой фракции, участвует в связывании и транспорте трёхвалентного железа в различные ткани, особенно в кроветворные. Трансферрин регулирует содержание Fe3+ в крови, предотвращает избыточное накопление и потерю с мочой.

- Гемопексин – связывает гем и предотвращает его потерю почками. Комплекс гем-гемопексин улавливается из крови печенью.

- С-реактивный белок (С-РБ) – белок, способный преципитировать (в присутствии Са2+) С-полисахарид клеточной стенки пневмококка. Биологическая роль его определяется способностью активировать фагоцитоз и ингибировать процесс агрегации тромбоцитов. У здоровых людей концентрация С-РБ в плазме ничтожно мала и стандартными методами не определяется. При остром воспалительном процессе она увеличивается более чем в 20 раз, в этом случае С-РБ обнаруживается в крови. Исследование С-РБ имеет преимущество перед другими маркерами воспалительного процесса: определением СОЭ и подсчётом числа лейкоцитов. Данный показатель более чувствителен, его увеличение происходит раньше и после выздоровления быстрее возвращается к норме.

γ-Глобулины:

- Иммуноглобулины (IgA, IgG, IgM, IgD, IgE) представляют собой антитела, вырабатываемые организмом в ответ на введение чужеродных веществ с антигенной активностью. Подробнее об этих белках см. 1.2.5.

1.2.2. Количественные и качественные изменения белкового состава плазмы крови. При различных патологических состояниях белковый состав плазмы крови может изменяться. Основными видами изменений являются:

- Гиперпротеинемия — увеличение содержания общего белка плазмы. Причины: потеря большого количества воды (рвота, диарея, обширные ожоги), инфекционные заболевания (за счёт увеличения количества γ-глобулинов).

- Гипопротеинемия — уменьшение содержания общего белка в плазме. Наблюдается при заболеваниях печени (вследствие нарушения синтеза белков), при заболеваниях почек (вследствие потери белков с мочой), при голодании (вследствие недостатка аминокислот для синтеза белков).

- Диспротеинемия — изменение процентного соотношения белковых фракций при нормальном содержании общего белка в плазме крови, например, снижение содержания альбуминов и увеличение содержания одной или нескольких глобулиновых фракций при различных воспалительных заболеваниях.

- Парапротеинемия — появление в плазме крови патологических иммуноглобулинов — парапротеинов, отличающихся от нормальных белков по физико-химическим свойствам и биологической активности. К таким белкам относятся, например, криоглобулины, образующие друг с другом преципитаты при температуре ниже 37° С. Парапротеины обнаруживаются в крови при макроглобулинемии Вальденстрема, при миеломной болезни (в последнем случае они могут преодолевать почечный барьер и обнаруживаться в моче как белки Бенс-Джонса). Парапротеинемия, как правило, сопровождается гиперпротеинемией.

1.2.3. Липопротеиновые фракции плазмы крови. Липопротеины — сложные соединения, осуществляющие транспорт липидов в крови. В состав их входят: гидрофобное ядро, содержащее триацилглицеролы и эфиры холестерола, и амфифильная оболочка, образованная фосфолипидами, свободным холестеролом и белками-апопротеинами (рисунок 2). В плазме крови человека содержатся следующие фракции липопротеинов:

Рисунок 2. Схема строения липопротеина плазмы крови.

- Липопротеины высокой плотности или α-липопротеины, так как при электрофорезе на бумаге они движутся вместе с α-глобулинами. Содержат много белков и фосфолипидов, транспортируют холестерол из периферических тканей в печень.

- Липопротеины низкой плотности или β-липопротеины, так как при электрофорезе на бумаге они движутся вместе с β-глобулинами. Богаты холестеролом; транспортируют его из печени в периферические ткани.

- Липопротеины очень низкой плотности или пре-β-липопротеины (на электрофореграмме расположены между α- и β-глобулинами). Служат транспортной формой эндогенных триацилглицеролов, являются предшественниками липопротеинов низкой плотности.

- Хиломикроны — электрофоретически неподвижны; в крови, взятой натощак, отсутствуют. Являются транспортной формой экзогенных (пищевых) триацилглицеролов.

1.2.4. Белки острой фазы воспаления. Это белки, содержание которых увеличивается в плазме крови при остром воспалительном процессе. К ним относятся, например, следующие белки:

- гаптоглобин;

- церулоплазмин;

- С-реактивный белок;

- α1-антитрипсин;

- фибриноген (компонент свёртывающей системы крови; см. 2.2.2).

Скорость синтеза этих белков увеличивается прежде всего за счёт снижения образования альбуминов, трансферрина и альбуминов (небольшая фракция белков плазмы, обладающая наибольшей подвижностью при диск-электрофорезе, и которой соответствует полоса на электрофореграмме перед альбуминами), концентрация которых при остром воспалении снижается.

Биологическая роль белков острой фазы: а) все эти белки являются ингибиторами ферментов, освобождаемых при разрушении клеток, и предупреждают вторичное повреждение тканей; б) эти белки обладают иммунодепрессорным действием (В.Л.Доценко, 1985).

1.2.5. Защитные белки плазмы крови. К белкам, выполняющим защитную функцию, относятся иммуноглобулины и интерфероны.

Иммуноглобулины (антитела) — группа белков, вырабатываемых в ответ на попадание в организм чужеродных структур (антигенов). Они синтезируются в лимфоузлах и селезёнке лимфоцитами В. Выделяют 5 классов иммуноглобулинов — IgA, IgG, IgM, IgD, IgE.

Рисунок 3.Схема строения иммуноглобулинов (серым цветом показана вариабельная область, не закрашена — константная область).

Молекулы иммуноглобулинов имеют единый план строения. Структурную единицу иммуноглобулина (мономер) образуют четыре полипептидные цепи, соединённые между собой дисульфидными связями: две тяжёлые (цепи Н) и две лёгкие (цепи L) (см. рисунок 3). IgG, IgD и IgЕ по своей структуре, как правило, являются мономерами, молекулы IgM построены из пяти мономеров, IgA состоят из двух и более структурных единиц, или являются мономерами.

Белковые цепи, входящие в состав иммуноглобулинов, можно условно разделить на специфические домены, или области, имеющие определённые структурные и функциональные особенности.

N-концевые участки как L-, так и Н-цепей называются вариабельной областью (V), так как их структура характеризуется существенными различиями у разных классов антител. Внутри вариабельного домена имеются 3 гипервариабельных участка, отличающихся наибольшим разнообразием аминокислотной последовательности. Именно вариабельная область антител ответственна за связывание антигенов по принципу комплементарности; первичная структура белковых цепей в этой области определяет специфичность антител.

С-концевые домены Н- и L-цепей обладают относительно постоянной первичной структурой в пределах каждого класса антител и называются константной областью (С). Константная область определяет свойства различных классов иммуноглобулинов, их распределение в организме, может принимать участие в запуске механизмов, вызывающих уничтожение антигенов.

Интерфероны — семейство белков, синтезируемых клетками организма в ответ на вирусную инфекцию и обладающих противовирусным эффектом. Различают несколько типов интерферонов, обладающих специфическим спектром действия: лейкоцитарный (α-интерферон), фибробластный (β-интерферон) и& иммунный (γ-интерферон). Интерфероны синтезируются и секретируются одними клетками и проявляют свой эффект, воздействуя на другие клетки, в этом отношении они подобны гормонам. Механизм действия интерферонов показан на рисунке 4.

Рисунок 4.Механизм действия интерферонов (Ю.А.Овчинников, 1987).

Связываясь с клеточными рецепторами, интерфероны индуцируют синтез двух ферментов — 2′,5′-олигоаденилатсинтетазы и протеинкиназы, вероятно, за счет инициации транскрипции соответствующих генов. Оба образующихся фермента проявляют свою активность в присутствии двухцепочечных РНК, а именно такие РНК являются продуктами репликации многих вирусов или содержатся в их вирионах. Первый фермент синтезирует 2′,5′-олигоаденилаты (из АТФ), которые активируют клеточную рибонуклеазу I; второй фермент фосфорилирует фактор инициации трансляции IF2. Конечным результатом этих процессов является ингибирование биосинтеза белка и размножения вируса в инфицированной клетке (Ю.А.Овчинников, 1987).

1.2.6. Ферменты плазмы крови. Все ферменты, содержащиеся в плазме крови, можно разделить на три группы:

- секреторные ферменты — синтезируются в печени, выделяются в кровь, где выполняют свою функцию (например, факторы свёртывания крови);

- экскреторные ферменты — синтезируются в печени, в норме выделяются с желчью (например, щелочная фосфатаза), их содержание и активность в плазме крови возрастает при нарушении оттока желчи;

- индикаторные ферменты — синтезируются в различных тканях и попадают в кровь при разрушении клеток этих тканей. В разных клетках преобладают различные ферменты, поэтому при повреждении того или иного органа в крови появляются характерные для него ферменты. Это может быть использовано в диагностике заболеваний.

Например, при повреждении клеток печени (гепатит) в крови возрастает активность аланинаминотраноферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (ACT), изофермента лактатдегидрогеназы ЛДГ5, глутаматдегидрогеназы, орнитинкарбамоилтрансферазы.

При повреждении клеток миокарда (инфаркт) в крови возрастает активность аспартатаминотрансферазы (ACT), иэофермента лактатдегидрогеназы ЛДГ1, изофермента креатинкиназы MB.

При повреждении клеток поджелудочной железы (панкреатит) в крови возрастает активность трипсина, α-амилазы, липазы.

Источник