Как накладывать повязку на кровотечение

Общая информация о повязках

Понятие «десмургия» – учение правильно применять знания в наложении повязок при болезнях и ранах.

Понятие «десмургия» – учение правильно применять знания в наложении повязок при болезнях и ранах.

Повязка при кровотечении, позволяет длительно воздействовать на рану. При этом, в зависимости от вида, она должна удерживаться на теле больного с различным уровнем плотности.

Повязка — асептическое средство закрытия раны. Подразделяется на внутреннюю стерилизованную, накладывающаяся на место поражения и наружную, закрепляющей и удерживающей ее на месте. Для наружной части используется перемоточный материал, иногда обрезки любой ткани и даже ремни. А для внутренней, берется ватно-марлевая медицинская салфетка.

Виды повязок при кровотечениях

Зависит по цели наложения.

Подразделяются на:

- давящие (усиливающие нажим на сосуды в месте повреждения );

- укрепляющие (не дающие сползать перевязке в месте повреждения раненого);

- иммобилизирующие (обеспечивающие данную область в неподвижном состоянии);

- окклюзионные (предназначенные для не допускать воде и воздуху возможность доступа к ране);

- асептические (предназначены предотвращать инфекцию).

Применение медицинских материалов:

- мягкие.

- отвердевающие.

- шинные.

Мягкие повязки, самые распространенные. Они подразделяются на: защитные, лекарственные, давящие, корригирующие, иммобилизирующие. Защитная повязка нужна для того чтобы на поврежденный участок не оказывалось вредного наружного воздействия и повторного заражения. Для этого применяется марлевые повязки. Нанесение на рану медицинского клея тоже один из вариантов защиты. Применение простого лейкопластыря. Тоже относится к этому виду.

При открытом пневмотораксе (скоплении воздуха и газов в плевральной полости) применяется повязка оклюзиционная, и здесь используется воздухонепроницаемый материал (водонепроницаемая плотная ткань). Лекарственная повязка это салфетка с лекарством, приложенная на пораженный участок, а на нее, для фиксации, наматывается марлевая перевязка. Здесь используются лекарства для заживления ран.

Давящие повязки используют в случае повреждения сосуда, когда крайне необходимо быстро остановить кровь. Применяется любой материал для создания валика (пелота). Его бинтуют к месту ранения любыми материалами. Это все основные повязки, и теперь переходим от теории к практике.

Правила наложения повязок при кровотечении

Перевязка — операция наложения самой повязки, так и смена ее при обработке ранения. В начале перевязки, если возле раны есть волосы, их обязательно сбрить. При применении лейкопластыря, перевязочный материал, наложенный на рану, несколькими полосами пластыря закрепляют параллельно расположенными. Их прикрепляют к здоровым участкам кожи. Лейкопластырь лучше всего наклеивать на сухие участки кожи. Одним из недостатков применения этого вида – возможность повреждения кожного покрова и она плохо фиксируется Косыночная повязка. При переломах и повреждении верхних конечностей фиксирует и не позволяет резко двигать ими. Треугольник, вырезанный из материала, вот что представляет из себя этот вид.

Т-образная повязка. Этот вид перевязки удобен при наложении в районе низа живота и промежности. Состоит эта повязка из 2 отрезков бинта: один наматывается на поясе, а другой проводится через ногу и приматывается к верху повязки.

Пращевидные повязки. Этот вид повязок состоит из куска перевязочного материала, с продольными прорезями на концах. Эта разновидность используется при ранениях в области головы.

Бинтовые повязки. Они самый распространенный вид повязок. Для того чтобы повязка наматывалась равномерно и правильно, необходимо применять бинты, правильной ширины. Она зависит от площади нанесения бинта, в той или иной области тела больного.

Подразделяются бинты на широкие(14-18 см.) и на узкие (3-7 см.). Пациент, которому накладывают необходимый вид повязки, должен располагаться в удобном для него положении. Части тела, на которые бинтуется повязка, со всех сторон должны быть доступны. Бывает так, что даже при малоболезненных и небольших перевязках развиваются обморочные состояния, при этом случаются серьезные повреждения и паденьями. Поэтому, безопаснее всего бинтовать рану больного в положении лежа. Для большего удобства применяются специальные вставки, валики и прочее. Часть тела, на которую наносится повязка, в лучшем для пациента положении и не должна причинять больному неприятных ощущений, но надежно фиксировать повязку к телу. Процесс бинтования повязки состоит из 3 этапов:

- Правильно накладывается начальная часть повязки.

- Правильно и точно проводится очередной тур бинта.

- Надежная фиксация повязки.

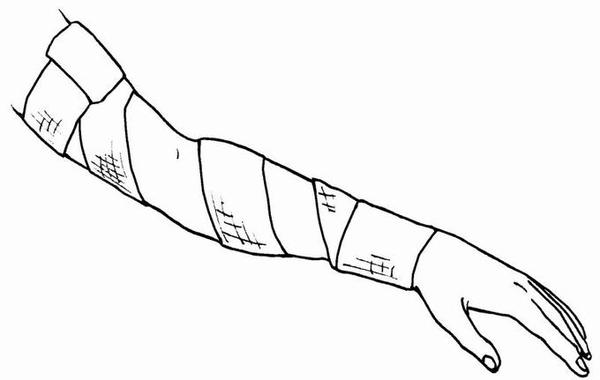

А теперь подробнее об этих этапах. Бинтовать всегда начинаем с части тела с наименьшей окружностью и постепенно покрываем центральную часть бинтуемой области. Каждый следующий слой бинта должен накладываться на половину предыдущего витка. Бинт накатывают слева направо, без отрыва от части тела, на которую наноситься повязка. При окончании нанесения повязки, конец бинта разрезают ножницами продольно, получаются две завязки, которыми и фиксируется повязка. Очень важно, чтобы ни перекрест, ни узел не находились рядом с раной. Повязка не должна нарушать кровообращения и не мешать движениям, а также иметь аккуратный вид. Снимают бинты, разрезая их ножницами со здоровой стороны, или аккуратно разматывая их. В случае приклеивании повязки к ране, нужно размочить повязку 3%-ным раствором перекиси водорода и после этого аккуратно ее снять. Хотя, при возникновении нагноений или попадании грязи в рану, военные хирурги считают, что повязку лучше срывать не отмачивая. В этом случае грязь и гной удаляются из раны. Круговая (циркулярная) повязка – наиболее прочная, в ней все обороты бинта накладываются один на другой. Используется при повреждении в области голени, предплечий, конечностей, а также для ран лба, шеи и живота.

Использование повязок при кровотечениях

Повязка при венозном кровотечении

Кровотечение из вены определяется по цвету крови (темно- красному) и непрерывному потоку крови. Первая помощь: закрыв рану стерильными (при необходимости просто чистой тканью) нужно сдавить рану и затем наложить давящую повязку. При этом сохраняем приподнятое положение поврежденного места. О наложении давящей повязки подробно расскажем ниже.

Повязка при артериальном кровотечении

Артериальное кровотечение можно диагностировать по алому цвету крови и непрерывному потоку фонтаном. При этом виде кровотечения, приподнимаем, место раны зажимаем пальцем поврежденную артерию выше раны, затем сдавливая рану, накладывают давящую повязку или, в крайнем случае, жгут. Самой сложной в оказании первой помощи является повреждении артерии, но горле.

Повязка при капиллярном кровотечении

Капиллярное кровотечение можно диагностировать выделением крови по всей поверхности раны, а также при мелких неглубоких повреждениях. Останавливается следующим образом: поднимаем место повреждения, накладываем бинтовую или пластырную повязку, перед этим обработав рану доступными антисептиками. При необходимости накладывается давящая повязка. Бинтом или косынкой к ране фиксируется стерильная салфетка и сверху бинтуется давящий предмет, для увеличения давления на сосуды и быстрой остановкой крови. В качестве давящего может быть использован любой доступный предмет, например свернутая обертка бинта.

Знание основ оказания первой помощи пострадавшим спасло много жизней.

Похожие статьи:

Виды кровотечений

Как остановить кровотечение из пальца

Как остановить кровотечение при ранении

Степени кровопотери

Чем опасно кровотечение

Источник

Давящая повязка является одним из основных методов остановки кровотечения. Накладывается при любом из его видов – не очень сильном артериальном, венозном, капиллярном и смешанном. Актуально наложение давящей повязки и при травме суставов (растяжение связок, вывихи) и увеличивающейся отечности области повреждения.

В условиях стационара давящие повязки используются с профилактической целью для предупреждения кровотечений после мастэктомии или флебэктомии.

Наложение давящей повязки при кровотечении: правила

Для наложения такой повязки необходимо иметь в наличии стерильную салфетку — она накладывается непосредственно на кровоточащую рану, давящую ватную подушечку и бинт. Такая подушечка должна быть достаточных размеров, чтобы закрывать всю раневую поверхность, и быть гибкой, но не жесткой — для равномерного давления на рану.

Вид повязки зависит от места ранения и имеющегося в наличии перевязочного материала. Самый хороший и действенный способ – с использованием Индивидуального Перевязочного Пакета (ИПП).

В его составе – две ватно-марлевые подушечки и стерильный бинт. Одна подушечка прикреплена на конце бинта, а вторая может двигаться вдоль его поверхности. Наличие двух подушечек объясняется возможностью наличия сквозного ранения с двумя отверстиями – входным и выходным.

При отсутствии выходного отверстия подушечки накладываются друг на друга или кладутся рядом (при большой площади ранения).

Если под рукой нет перевязочного пакета, можно сделать давящую повязку при кровотечении самостоятельно из подручных средств. Стерильную салфетку заменить обычной чистой хлопковой тканью, проглаженной утюгом. Подушечку – плотно сложенной ватой.

Инструкция по наложению давящей повязки при кровотечении

При бинтовании раненый должен находиться в максимально удобном положении.

Вымыть руки с мылом проточной водой. Протереть руки водкой, спиртом, одеколоном.

Аккуратно вскрыть ИПП, не прикасаясь к внутренней части салфеток – наружная отмечена цветной ниткой.

Обработать кожу рядом с раной любым имеющимся дезинфицирующим средством:

- Мирамистином,

- Йодом,

- Спиртом.

При наличии мелких посторонних частиц в ране попытаться их аккуратно удалить. Крупные «впившиеся» осколки трогать не следует – возможно, они тампонируют рану, и их удаление приведет к усугублению кровотечения. Тогда давящую повязку следует накладывать очень осторожно, чтобы еще больше не повредить сосуды. А иногда не стоит накладывать вообще.

Как правильно наложить давящую повязку

Положить стерильную салфетку на рану.

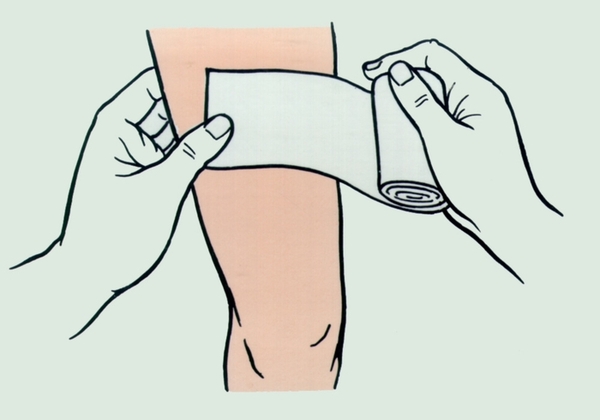

Зафиксировать салфетку парой-тройкой круговых движений бинта. Бинт держать в правой руке, а его начальную часть – в левой, тщательно расправляя все последующие витки.

Каждый последующий виток должен закрывать предыдущий на 2/3. Чтобы усилить давление на рану, можно использовать эластичный бинт.

Положить сверху давящую подушечку. В качестве «давящего» предмета можно использовать любые подручные средства: телефон, зажигалку или ручной фонарик.

Туго прибинтовать подушечку на рану – так, чтобы кровотечение прекратилось. Во время бинтования регулировать степень давления на рану. Возможно постоянно перекрещивать бинт, это также усилит давление.

После наложения давящей повязки следует несильно надавить на нее и подождать пару минут. Если кровотечение не остановилось, положить на рану еще одну подушечку и повторно прибинтовать.

Поместить раненую конечность в приподнятое положение и обеспечить ей покой.

Через четверть часа проверить кровообращение в забинтованной конечности. При посинении и похолодании пальцев рук или ног повязку следует ослабить.

Нижние конечности бинтуют в выпрямленном состоянии, верхние – согнутыми в локтевом суставе. Нужно учитывать, собирается ли пострадавший ходить и двигать раненой частью тела в дальнейшем.

Не держать давящую повязку более 4-6 часов во избежание возникновения инфицирования раны и возникновения сепсиса. Поэтому, после наложения указать время.

Как наложить давящую косыночную повязку

Если ИПП отсутствует, можно наложить давящую косыночную повязку при кровотечении. Косынку складывают в несколько раз так, чтобы по краям свисали два одинаковых ее конца. На рану накладывают стерильную салфетку, сверху покрывают ее сложенной косынкой, поверх которой кладут плотную ватную подушечку.

Концы косынки перекрещивают и туго завязывают узлом. Не располагать узел непосредственно над раной! Повязка должна давить не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы кровь перестала идти.

Такую повязку накладывают при ранении головы, лица, бедра, плеча и плечевого сустава. По возможности, обеспечить раненой конечности приподнятое положение.

Источник

ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÍÈß

Ïðè îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè äëÿ îñòàíîâêè íàðóæíîãî êðîâîòå÷åíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ: ïðÿìîå äàâëåíèå íà ðàíó, íàëîæåíèå ïîâÿçêè, ïðèæàòèå àðòåðèè, íàëîæåíèå æãóòà. Íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ýòèõ ñïîñîáîâ.

À) ïðÿìîå äàâëåíèå íà ðàíó

Ïðÿìîå äàâëåíèå íà ðàíó ïîçâîëÿåò âûèãðàòü âðåìÿ, äàòü âîçìîæíîñòü êðîâè ñâåðíóòüñÿ. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðÿìîãî äàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïî âîçìîæíîñòè ïðèïîäíÿòü ââåðõ òðàâìèðîâàííóþ ÷àñòü òåëà è ñèëüíî íàäàâèòü íà ðàíó ïàëüöàìè èëè ëàäîíüþ, ïðè÷åì ëó÷øå ýòî ñäåëàòü ÷åðåç ñòåðèëüíóþ ìàðëþ èëè êóñîê ÷èñòîé òêàíè. Åñëè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ êðîâîòå÷åíèå óìåíüøèòñÿ, íî íå îñòàíîâèòñÿ, íåîáõîäèìî íàëîæèòü äàâÿùóþ ïîâÿçêó.

Á) íàëîæåíèå ïîâÿçêè

Äëÿ íàëîæåíèÿ ïîâÿçîê îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ áèíòû. Áèíò (íåì. Binde ïîâÿçêà, áèíò) îáùåå íàçâàíèå ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé ëåíòî÷íîé èëè òðóá÷àòîé ôîðìû, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ íàëîæåíèÿ è çàêðåïëåíèÿ ïîâÿçîê.

×òîáû íàëîæåíèå ïîâÿçêè äàëî íóæíûé ýôôåêò, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà:

1. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, íåîáõîäèìî íàäåòü îäíîðàçîâûå ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè. Îíè çàùèùàþò îò çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ ÷åðåç êðîâü: ãåïàòèò, ÂÈ×-èíôåêöèÿ è ò. ä. Åñëè òàêîãî íåò èñïîëüçóéòå îáû÷íûå ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû. Õóæå, ÷åì ïåð÷àòêè, íî ðàáîòàòü ìîæíî.)

2. Ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ñòåðèëüíûå ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû.

3. Âûáðàòü íåîáõîäèìûå ðàçìåðû ïåðåâÿçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, áèíòà íàäî ïîäáèðàòü òàê, ÷òîáû îíà áûëà ðàâíà èëè áîëüøå äèàìåòðà ïåðåâÿçûâàåìîé ÷àñòè òåëà. Èñïîëüçîâàíèå óçêîãî áèíòà íå òîëüêî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ ïåðåâÿçêè, íî è ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ïîâÿçêà áóäåò âðåçàòüñÿ â òåëî.

Ïðèìåíåíèå áîëåå øèðîêîãî, ÷åì ðàíà, áèíòà çàòðóäíÿåò ïðîöåññ áèíòîâàíèÿ.

ïðàâèëüíîå íàëîæåíèå ïîâÿçêè

4. Äåðæàòü ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû çà êðàÿ, ÷òîáû íå íàðóøèòü èõ ñòåðèëüíîñòü.

5. Ïåðåâÿçûâàÿ ïîñòðàäàâøåãî, ñëåäóåò îáúÿñíèòü åìó íàçíà÷åíèå ïîâÿçêè, ÷òî ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü åãî ñîñòîÿíèå è â êàêîé-òî ìåðå îòâëå÷åò åãî îò áîëè.

6. Áèíòîâàòü íåîáõîäèìî ïëîòíî, íî íå òóãî. Ïîâÿçêà íå äîëæíà áûòü î÷åíü ñâîáîäíîé è ñìåùàòüñÿ ïî ïîâåðõíîñòè òåëà, íî è íå äîëæíà áûòü ñëèøêîì òóãîé, ÷òîáû íå íàðóøèòü öèðêóëÿöèþ êðîâè.

öèðêóëÿðíàÿ

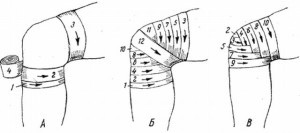

÷åðåïàøüÿ;

ïîëçó÷àÿ;

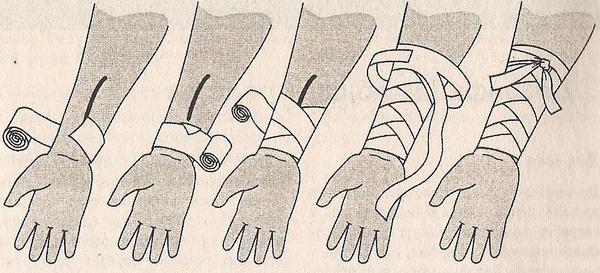

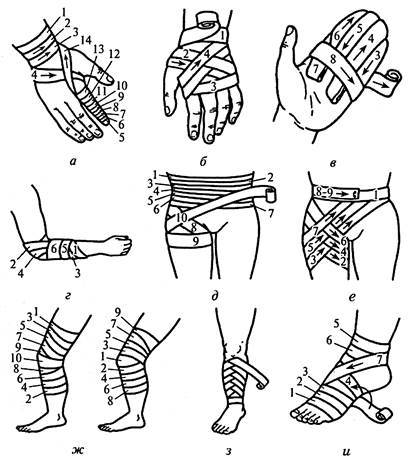

Áèíòîâûå ïîâÿçêè íà âåðõíþþ à,á, â,ã è íèæíþþ ä, å, æ, ç, è êîíå÷íîñòè:,

Êðåñòîîáðàçíûå ïîâÿçêè íà ãîëåíîñòîïíûé (à) è íà êîëåííûé (á) ñóñòàâû. Öèôðàìè óêàçàíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàëîæåíèÿ òóðîâ áèíòîâ.

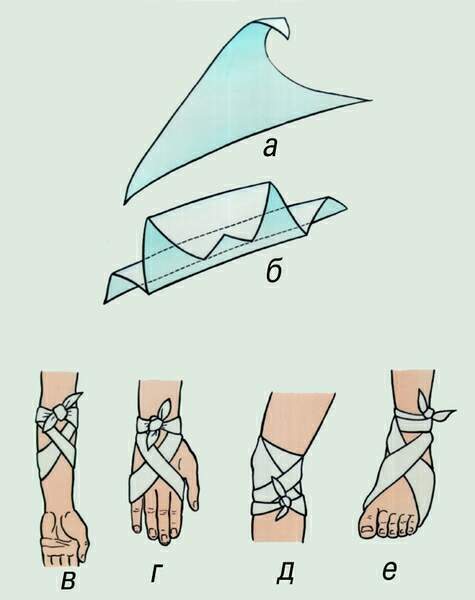

Âàðèàíò èñïîëüçîâàíèÿ òðåóãîëüíîé êîñûíêè (ïîâÿçêè ãàëñòóêîì): à, á ñêëàäûâàíèå êîñûíêè â ãàëñòóê; â ïîâÿçêà íà îáëàñòü ëîêòåâîãî ñóñòàâà; ã- íà êèñòü; ä íà êîëåííûé ñóñòàâ; å íà ñòîïó.

7. Ïåðåâÿçêó ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ íàèáîëåå óçêîãî ìåñòà, ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿ ê áîëåå øèðîêîìó.  ýòîì ñëó÷àå ïîâÿçêà ëó÷øå äåðæèòñÿ. Âî èçáåæàíèå ñìåùåíèÿ ïîâÿçêè ïåðâûå òóðû äîëæíû áûòü íàëîæåíû òóæå, ÷åì ïîñëåäóþùèå. Çàâÿçûâàòü êîíöû áèíòà ñëåäóåò ïðÿìûì óçëîì. Ïðÿìîé óçåë íå ðàñòÿãèâàåòñÿ, ïîýòîìó ïîâÿçêà íå îñëàáåâàåò. Êðîìå òîãî, ïðÿìîé óçåë ïëîñêèé è ïîýòîìó áîëåå óäîáåí íà òåëå. Íàêîíåö, îí ëåãêî ðàçâÿçûâàåòñÿ, êîãäà ýòî íóæíî.

8. Ïîñëå íàëîæåíèÿ ïîâÿçêè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü öèðêóëÿöèþ êðîâè. Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü âîññòàíîâèòü öèðêóëÿöèþ, îñëàáèâ íàëîæåííóþ ïîâÿçêó. Ïðèçíàêàìè ñëèøêîì òóãîãî íàëîæåíèÿ ïîâÿçêè ÿâëÿþòñÿ: áëåäíûé èëè ñèíå-ñåðûé öâåò êîæè, îíåìåíèå çàáèíòîâàííîé ÷àñòè òåëà, îòñóòñòâèå äâèæåíèÿ â çàáèíòîâàííîé ÷àñòè òåëà.

9. Åñëè ïîñëå íàëîæåíèÿ ïîâÿçêè êðîâü ïðîäîëæàåò ñî÷èòüñÿ, íóæíî íàëîæèòü åùå îäíó ïîâÿçêó (äî 3-õ), íå ñíèìàÿ ïðåäûäóùóþ. Åñëè ïðåäûäóùóþ ïîâÿçêó ñíÿòü, êðîâîòå÷åíèå óñèëèòñÿ.

Íàëîæåíèå ïîâÿçêè íà ðàíó ñ èíîðîäíûì ïðåäìåòîì

Îêàçûâàÿ ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó ñ èíîðîäíûì ïðåäìåòîì (êóñîê ñòåêëà, ùåïêà, íàïðèìåð) â ðàíå, íåëüçÿ âûòàñêèâàòü ýòîò ïðåäìåò èç ðàíû, ÷òîáû íå óñèëèòü êðîâîòå÷åíèå. Íåëüçÿ òàêæå íàäàâëèâàòü íà ýòîò ïðåäìåò, ÷òîáû íå óâåëè÷èòü ðàíó.

Íåîáõîäèìî:

1. Ïðèæàòü êðàÿ ðàíû ê èíîðîäíîìó ïðåäìåòó, íå âûíèìàÿ åãî,

2. Åñëè ðàíà íà êîíå÷íîñòè, ïîäíÿòü, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, êîíå÷íîñòü ââåðõ.

3. Ïðèäàâèòü êðàÿ ðàíû òàìïîíàìè èëè íåðàçâåðíóòûìè áèíòàìè, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòè òàìïîíû èëè áèíòû áûëè âûøå èíîðîäíîãî òåëà, êîòîðîå ïðåäâàðèòåëüíî çàêðûòü ñàëôåòêîé èëè ìàðëåâîé ïîäóøå÷êîé, íå íàäàâëèâàÿ íà íåãî.

4. Çàáèíòîâàòü ÷àñòü òåëà âîêðóã èíîðîäíîãî ïðåäìåòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðèäàâèòü òàìïîíû èëè íåðàçâåðíóòûå áèíòû ê êðàÿì ðàíû è íå íàäàâèòü íà èíîðîäíûé ïðåäìåò.

5. Ïðèäàòü ïîñòðàäàâøåìó îïòèìàëüíîå ïîëîæåíèå.

6. Åñëè ðàçìåðû èíîðîäíîãî ïðåäìåòà íå ïîçâîëÿþò çàêðûòü åãî ìàðëåâîé ïîäóøå÷êîé, òàìïîíû èëè íåðàçâåðíóòûå áèíòû ïðèæàòü ê êðàÿì ðàíû âîêðóã ýòîãî ïðåäìåòà è çàôèêñèðîâàòü èõ ïîâÿçêîé.

7. Ïðèíÿòü ïðîòèâîøîêîâûå ìåðû è âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü.

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðè ãëóáîêèõ ðàíàõ êîíå÷íîñòåé è ãîëîâû, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè èììîáèëèçàöèè èñïîëüçóþò òðåóãîëüíûå êîñûíî÷íûå áèíòû. ×àùå âñåãî èõ èñïîëüçóþò äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîäíèìàþùåé èëè ïîääåðæèâàþùåé ïîâÿçîê.

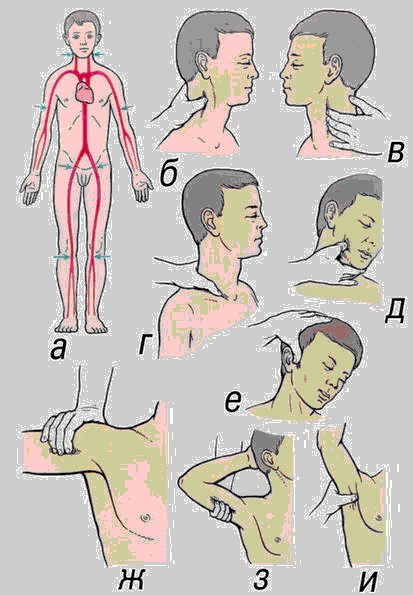

Ìåòîä âðåìåííîé îñòàíîâêè (ïàëüöåâîå ïðèæàòèå) àðòåðèàëüíîãî êðîâîòå÷åíèÿ. à ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ àðòåðèé è òî÷åê èõ ïðèæàòèÿ (óêàçàíî ñòðåëêàìè).

á-è — Ïðèæàòèå àðòåðèè

Ïðèæàòèå àðòåðèè èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà íàëîæåíèå ïîâÿçêè íå äàåò ðåçóëüòàòà.  ñëó÷àå ïðèæàòèÿ àðòåðèè ïîëíîñòüþ ïåðåêðûâàåòñÿ äîñòóï êðîâè â ÷àñòü òåëà, ðàñïîëîæåííóþ íèæå òî÷êè ïðèæàòèÿ. Êàê òîëüêî êðîâîòå÷åíèå îñòàíîâèòñÿ, ïðèæàòèå àðòåðèè ñëåäóåò ïðåêðàòèòü.

Åñëè â òå÷åíèå 10 ìèíóò ïîñëå ïðèæàòèÿ àðòåðèè, êðîâîòå÷åíèå íå îñòàíîâèëîñü, ñëåäóåò íà íåñêîëüêî ñåêóíä îñòàíîâèòü ïðèæàòèå àðòåðèè, à çàòåì âîçîáíîâèòü âíîâü, òàê êàê â ñëó÷àå ïðèæàòèÿ äîëüøå 10 ìèíóò åñòü îïàñíîñòü ðàçâèòèÿ òðîìáîçà â ìåñòå ïðèæàòèÿ.

Èçâåñòíî, ïî ìåíüøåé ìåðå, 22 òî÷êè ïðèæàòèÿ (ïî 11 íà ëåâîé è ïðàâîé ñòîðîíàõ òåëà). Îäíàêî íà ïðàêòèêå öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü äâå èç íèõ, òî÷êè íà áåäðåííîé è ïëå÷åâîé àðòåðèÿõ.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèæàòèÿ ïëå÷åâîé àðòåðèè íåîáõîäèìî:

— íàéòè àðòåðèþ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ïëå÷à;

— íàæàòü íà àðòåðèþ íàä êîñòüþ ìåæäó ìûøöàìè ïëå÷à.

äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèæàòèÿ áåäðåííîé àðòåðèè íåîáõîäèìî:

— ïîëîæèòü ïîñòðàäàâøåãî íà ñïèíó ñ ñîãíóòûìè â êîëåíÿõ íîãàìè, ïîäëîæèâ ïîä êîëåíè ñâåðíóòóþ îäåæäó, è íàéòè áåäðåííóþ àðòåðèþ â ðàéîíå ïàõà;

— ñèëüíî íàæàòü íà àðòåðèþ áîëüøèìè ïàëüöàìè.

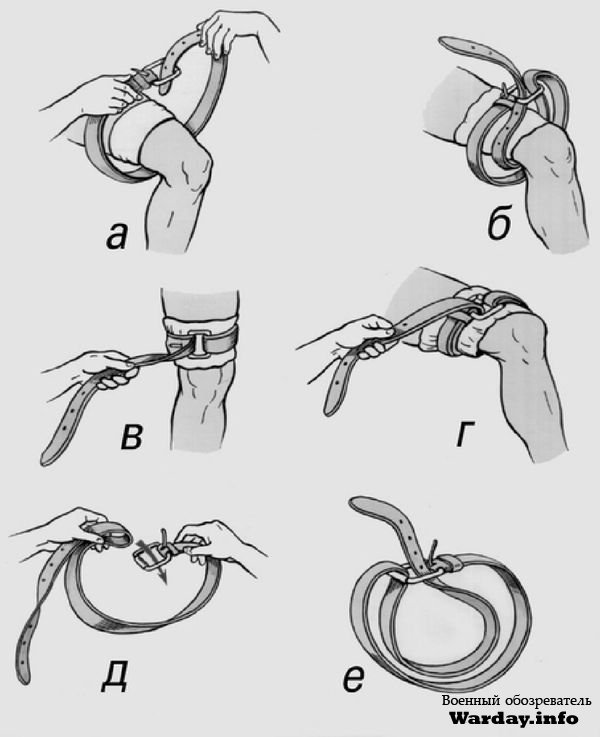

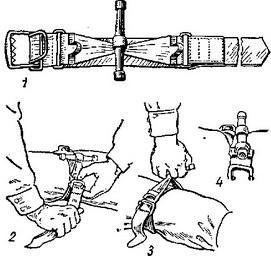

Èñïîëüçîâàíèå ïîÿñíîãî ðåìíÿ â êà÷åñòâå êðîâîîñòàíàâëèâàþùåãî æãóòà: à, á, â, ã ýòàïû/ íàëîæåíèÿ æãóòà; ä, å ïîäãîòîâêà äâîéíîé ïåòëè.

Íàëîæåíèå æãóòà

Íàëîæåíèå æãóòà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ, íî ïîëüçîâàòüñÿ èì íóæíî òîëüêî â ñàìûõ êðàéíèõ ñëó÷àÿõ. Äåëî â òîì, ÷òî íàëîæåíèå æãóòà ïðåêðàùàåò ïîñòóïëåíèå êðîâè â ÷àñòü êîíå÷íîñòè, ðàñïîëîæåííóþ íèæå æãóòà, è ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ íåðâîâ, êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è, â êîíå÷íîì èòîãå, ïîòåðå êîíå÷íîñòè.

Æãóò íàêëàäûâàþò â òîì ñëó÷àå, êîãäà êðîâîòå÷åíèå î÷åíü èíòåíñèâíîå, à âîçìîæíîñòè âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, íåò.

Ïðàâèëà íàëîæåíèÿ æãóòà:

— Æãóò íàêëàäûâàåòñÿ âûøå ïîâðåæäåíèÿ ïðèìåðíî íà 5 ñì;

-ïåðåä òåì, êàê íàêëàäûâàòü æãóò, ìåñòî åãî íàëîæåíèÿ îáåðíóòü áèíòîì èëè ÷èñòîé òêàíüþ;

— â êà÷åñòâå æãóòà èñïîëüçóþò ëèáî ñïåöèàëüíûå ðåçèíîâûå êðîâîîñòàíàâëèâàþùèå æãóòû, ëèáî ïîäðó÷íûå ìàòåðèàëû, òàêèå êàê ðåìåíü, ïîÿñ, ïëàòîê è ò. ä.

Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü âñå, ÷òî ìîæåò âðåçàòüñÿ â ðàíó, íàïðèìåð, øíóðêè, âåðåâêè, áå÷åâêè è ò. ä., òàê êàê îíè ìîãóò ïîâðåäèòü ðàñïîëîæåííûå íèæå òêàíè;

— ñäåëàâ ïåðâûé îáîðîò, æãóò çàòÿãèâàþò òàê, ÷òîáû îñòàíîâèëîñü êðîâîòå÷åíèå, íî íå áîëåå, ÷òîáû íå âûçâàòü ïîâðåæäåíèå íèæåëåæàùèõ òêàíåé, à çàòåì, óìåíüøàÿ äàâëåíèå, çàêðåïëÿþò âåñü æãóò íà êîíå÷íîñòè;

— åñëè èñïîëüçóþòñÿ ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìî, ñäåëàâ îäèí îáîðîò è çàâÿçàâ íà îäèí óçåë, ïîìåñòèòü ñâåðõó êàêîé-ëèáî ïðåäìåò (ïàëî÷êó, ðó÷êó, íîæíèöû è ò. ä.), çàêðåïèòü åãî åùå îäíèì óçëîì è çàêðóòèòü äî îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ, ïîñëå ÷åãî çàôèêñèðîâàòü äâîéíûì óçëîì;

— æãóò ìîæåò îñòàâàòüñÿ íà êîíå÷íîñòè íå áîëåå 1 ÷àñà ñ ìîìåíòà åãî íàëîæåíèÿ; åñëè çà ýòî âðåìÿ ïîñòðàäàâøåãî íå óäàëîñü äîñòàâèòü â ëå÷åáíîå çàâåäåíèå, òî ïî ïðîøåñòâèè ÷àñà æãóò íåîáõîäèìî îñëàáèòü íà 12 ìèíóòû (äî ïîêðàñíåíèÿ êîæè), ïîñëå ÷åãî íàëîæèòü âíîâü, íî óæå âûøå ïðåæíåãî ìåñòà;

— â ìåñòå íàëîæåíèÿ æãóòà íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü çàïèñêó ñ óêàçàíèåì âðåìåíè åãî íàëîæåíèÿ.

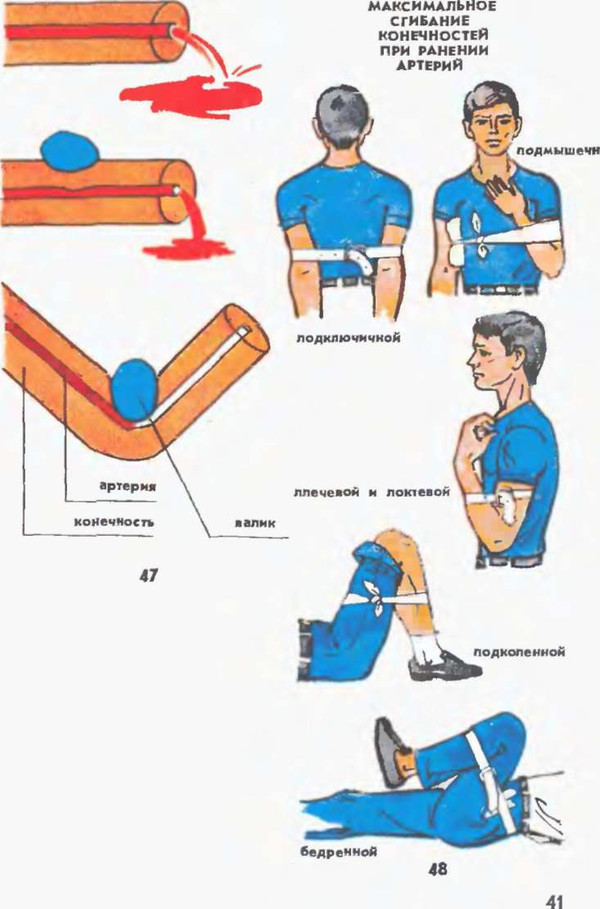

Ìåòîäû îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ èç ñîñóäîâ êîíå÷íîñòåé ïóòåì èõ ôîðñèðîâàííîãî ñãèáàíèÿ

ñòàðûé ñîâåòñêèé æãóò -çàêðóòêà ÍÈÈÑÈ ÐÊÊÀ

òàêòè÷åñêèé æãóò «òóðíèêåò»

Источник