Изменение в костном мозге при кровотечении

Онкологический процесс, характеризующийся формированием мутировавших клеток в костном мозге и последующим их выходом в кровяное русло – лейкоз. Предупредить развитие патологии практически невозможно. Однако, своевременная диагностика лейкоза позволяет провести эффективные лечебные мероприятия, что многократно продлевает жизнь и трудоспособность человека.

Что собой представляет: виды и формы

Лейкемия – специфическая разновидность онкопроцесса. Основным ее проявлением считается появление в крови мутировавших клеток, с их бесконтрольным делением и постепенным вытеснением здоровых элементов.

Онкопроцесс дебютирует с нарушения в целостности ДНК – атипия появляется в одной клетке костного мозга. Затем негативный процесс распространяется, формируется целая серия атипичных структур – лейкоз крови. Ранее его еще именовали белокровием.

На самых ранних этапах своего появления патология никоим образом может не давать о себе знать. Первые признаки обнаружить может только высококвалифицированный специалист.

Принято различать две основные формы лейкемии – хроническую и острую. Обе требуют ранней диагностики и соответствующего лечения. При позднем обращении или отсутствии должной медицинской помощи высок риск летального исхода.

Специалистами выделяются следующие виды патологии:

- лимфобластный острый лейкоз: чаще обнаруживается у детской категории пациентов и в подростковом возрасте, быстро прогрессирует, требует незамедлительного комплексного лечения;

- острый миелолейкоз – преобладание патологически незрелых элементов крови, присущеля взрослой категории пациентов, характеризуется высокой восприимчивостью больных к различным инфекциям;

- хронический вариант течения лимфобластного лейкоза – в кровяном русле наблюдается переизбыток зрелых лейкоцитов, зачастую встречается у пожилой категории пациентов, среди которых преобладают мужчины;

- хроническая форма миелолейкоза – характеризуется медленным прогрессированием, клинические проявления отсутствуют многие годы.

Могут быть выявлены и иные виды рака крови, но намного реже. При любой разновидности онкозаболевания для выставления адекватного диагноза лейкоза необходимо проведение ряда диагностических исследований.

Как распознать острый лейкоз

Предположительный диагноз формируется специалистом при первичном обращении человека за медицинской помощью – тщательно учитываются предъявляемые жалобы, проводится физикальный осмотр.

Распознать патологию на раннем этапе весьма затруднительно – проявления и симптомы минимальны, человек может вовсе не обращать на них внимания, приписывая иным негативным состояниям, к примеру, переутомлению, авитаминозу. Могут присутствовать лишь нехарактерная ранее слабость, сонливость, усиление потоотделения в период ночного отдыха.

В общем анализе крови может наблюдаться умеренное повышение СОЭ, легкая анемия.

Диагностика рака крови в момент развернутой симптоматики не представляет затруднений. Пациентом предъявляется множество жалоб – кровоточивость десен и подкожные мелкоточечные кровоподтеки, а также иные различные кровотечения, затрудненность остановки кровоточивости даже из мелкой царапины.

Патологическое состояние вполне объяснимо значительным понижением количества тромбоцитов в кровяном русле – атипичные клетки блокируют их появление и развитие.

Повышенная склонность к инфекционным поражениям – обычная ангина сопровождается язвенно-некротическими осложнениями, а ОРЗ заканчивается тяжелой пневмонией из-за того, что мутируют и разрушаются клетки-защитники – лейкоциты. В результате человек оказывается абсолютно незащищенным перед агрессивными инфекционными агентами.

Визуально можно определить повышенную сухость и бледность покровов, а также ломкость ногтевых пластинок и волос. Все это проявление анемии, обязательно присутствующей при лейкозе. Из жалоб пациент указывает на упорные головокружения, определенные изменения обонятельных и вкусовых восприятий, предобморочные состояния.

По мере прогрессирования рака крови, диагностика еще более облегчается – мутировавшие клетки быстро размножаются и распространяются по всему организму. В первую очередь агрессивной атаке подвергаются селезенка, печень, а также лимфоузлы и кости. Нарастает болевой синдромокомплекс.

Как распознать хронический лейкоз

Выявить патологию при ее хроническом варианте развития бывает затруднительно – человека годами ничего не беспокоит. Выработка мутировавших клеток происходит малыми порциями. Деятельность здоровых клеток нарушается понемногу, незаметно для самочувствия больного.

На раннем этапе адекватная диагностика лейкозов такой формы не существует. Зачастую они выявляются при профилактических медицинских осмотрах либо при обращении человека за консультацией по другому поводу.

Настораживать должны изменения формулы крови – присутствие большого количества незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов, эритроцитов. Требуется всестороннее обследование и консультация гематолога, а также онколога.

Лабораторная диагностика

Чтобы диагностировать патологию крови обязательно проводится ряд лабораторных исследований:

- развернутый общий анализ крови – способен показать повышение лейкоцитов и параметров СОЭ, с одновременной недостаточностью тромбоцитарной и эритроцитарной массы;

- цитогенетический анализ – позволяет специалистам установить присутствие атипичных хромосом, уточнить вид онкопроцесса, с этой целью берутся клетки непосредственно из костного мозга, а также кровяного русла и лимфоузлов, к примеру, при хроническом варианте миелолейкоза обнаруживаются филадельфийские хромосомы;

- основанное на реакции специфических антител с антигенами исследование – иммунофенотепирование, позволяет различить хронический либо острый лимфобластный рак крови с миелоидной формой патологии: по приобретаемой мутировавшими элементами специальной метки после помещения в раствор антигена;

- с помощью тонкой длиной иглы проводится такое исследование, как пункция костного мозга – из районов, менее всего покрытых мышечными волокнами, как правило, из грудины: при этом выявляется хронический лейкоз у больного или же острая форма, провести идентифицирование по морфологическим характеристикам и цитогенетическому типу, а также к каким химиопрепаратам заболевание восприимчиво;

- соотношение атипичных и здоровых элементов в кровяном русле будет показывать миелограмма – о наличии лейкоза будет свидетельствовать увеличение объема бластных клеток свыше 5%, вплоть до тотального поражения ими;

- цитохимической анализ для лейкоза диагностика крайне необходимая, особенно для острой формы заболевания, позволяет выделить специфические ферменты, к примеру, для острого лимфобластного варианта характерно присутствие положительной ШИК-реакции на гликоген при одновременно отрицательной на липиды.

Проведение вышеописанных лабораторных исследований, как правило, осуществляется в специализированных онкологических больницах. Необходимое количество диагностических процедур определяется врачом индивидуально для каждого человека.

Инструментальная диагностика

Какая бы форма лейкоза ни была предположена специалистом, помимо лабораторных методик диагностирования, обязательно рекомендуются инструментальные:

- Самой информативной на сегодняшний момент признается компьютерная томография – с ее помощью выявляется локализация патологического очага, его распространенность, присутствие отдаленных метастазов, к примеру, в лимфоузлах, пени, селезенке.

- Рентгенография – общедоступный и недорогостоящий метод исследования, проводится при предъявлении пациентом жалоб на упорный, неподдающийся лечению кашель, порою с кровянистыми прожилками в выделяемой мокроте. Позволяет исключить иные патологии, к примеру, туберкулез.

- При необходимости провести дифференциальную диагностику может назначаться МРТ – помогает обнаружить причину появления непонятных ухудшений в самочувствии: онемений конечностей, головокружений, нарушений со стороны зрения. Патологический процесс может распространиться и в головной мозг, и во внутренние органы, с формированием в них опухолевого очага.

- В сомнительных случаях проводится биопсия – выявленный либо отсутствующий признак атипии клеток в органах.

Каждый из вышеперечисленных инструментальных методов важен для выставления адекватного диагноза. В каждой ситуации специалист определяет оптимальное количество их к проведению.

Дифференциальная диагностика

При острых видах лейкоза наблюдается значительное увеличение количества лейкоцитов в кровяном русле. Подобное состояние требуется дифференцировать от реактивных вариантов лейкоцитоза.

Чрезмерный нейтрофильный лейкоцитоз с существенным омоложением состава форменных элементов, к примеру, сопровождает тяжелых инфекционные поражения – менингококковую патологию. Однако, бластные элементы при этом не выявляются. В костномозговом биоматериале атипии не обнаруживается.

Лейкемоидные видоизменения нейтрофильного типа с лейкоцитозом или же без такового формируются при различных озлокачествлениях – гепатоцеллюлярной форме рака, мелкоклеточной саркоме легочных структур или нефробластоме.

Качественная дифференциальная диагностика затруднена, если отсутствует доступный для проведения биопсии раковый очаг – элементы метастазов этих новообразований в костный мозг будет иметь выраженное морфологическое сходство с лейкозными бластами. Диагностика больше опирается на клинические проявления и информацию от иных диагностических процедур.

При подозрении на инфекционный мононуклеоз в клинической картине наблюдается явное сходство симптоматики с острым лейкозом – фарингит, лихорадочные состояния, увеличение лимфоузлов, гепато- и спленомегалия, а также геморрагические различные высыпания.

В лабораторных исследованиях отмечается умеренный лейкоцитоз, максимальный лимфоцитоз с присутствием бластнотрансформированых лимфоцитов, и даже с маркерами Т-клеток. Однако, анемии и тромбоцитопении не обнаруживается, либо же они выражены минимально.

С инфекционным лимфоцитозом дифференциальная диагностика заключается в выявлении зрелых полноценных лимфоцитов, они легко различимы с лимфобластами.

Затруднения могут возникнуть у специалистов в дифференцировании острой формы лейкоза с проявлениями гиперспленизма, различными вариантами гранулоцитопений тромбоцитопений, а также апластических анемий. В ряде случаев требуется врачебный консилиум с привлечением высококвалифицированных специалистов онкологического и гематологического профиля.

Когда медицинская помощь необходима

Чтобы диагностика лейкозов была высокоэффективной, человек должен обратиться к специалисту на самом раннем этапе выявления у себя отклонений в самочувствии:

- упорная, ранее не наблюдаемая слабость, головокружение;

- ощутимое понижение работоспособности;

- ничем необъяснимые миалгии, артралгии;

- частые геморрагические высыпания на кожных покровах даже, если человек не ударялся, не падал;

- выявление кровоточивости десен при чистке зубов, даже после проведенного стоматологом лечения;

- нарушение качества ночного отдыха, чрезмерная потливость, тревожность.

Своевременно обнаруженный при обращении за медицинской помощью и пролеченный лейкоз – залог крепкого здоровья и высокой трудоспособности.

Подробнее про лейкоз крови читайте на нашем сайте pro-rak.ru

Ждем ваших комментариев и лайков!

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 января 2019;

проверки требуют 2 правки.

Апласти́ческая анеми́я — заболевание кроветворной системы, характеризуется угнетением кроветворной функции костного мозга и проявляется недостаточным образованием эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (пангемоцитопенией) или только одних эритроцитов (парциальная гипопластическая анемия, синонимы: апластическая анемия, арегенераторная анемия, геморрагическая алейкия, миелопарез, миелофтиз, панмиелофтиз, прогрессирующая гипоцитемия). Для апластических анемий характерна выраженная панцитопения — анемия, лейкопения, тромбоцитопения и лимфопения[3].

История заболевания[править | править код]

Впервые это заболевание было описано Паулем Эрлихом в 1888 году у 21-летней женщины. Термин «апластическая анемия» был предложен Чауфордом в 1904 году. Апластическая анемия — одно из самых тяжёлых расстройств гемопоэза. Без лечения больные тяжёлыми формами апластической анемии погибают в течение нескольких месяцев. При своевременном адекватном лечении прогноз достаточно хороший. Длительный период времени апластическая (гипопластическая) анемия рассматривалась как синдром, объединяющий патологические состояния костного мозга протекающие с выраженной гипоплазией кроветворения. Современная медицина относит апластическую анемию к арегенераторному виду анемий (гипо-, апластические анемии)[4].

Этиология[править | править код]

Причинами апластической анемии могут быть:

- Химические вещества (мышьяк, ароматические углеводороды, в частности бензол, соли тяжёлых металлов).

- Ионизирующее излучение (см. Мария Склодовская-Кюри)

- Лекарственные препараты (НПВС, цитостатики, мерказолил, анальгин, левомицетин).

- Инфекционные агенты (вирусы, м/о).

- Аутоиммунные процессы (СКВ, синдром Шегрена).

Патогенез[править | править код]

Апластическая анемия может развиться при воздействии ряда миелотоксических факторов: ионизирующего излучения, химических веществ — бензола, солей золота, мышьяка; лекарственных средств — хлорамфеникола (левомицетина), фенилбутазона (бутадион), хлорпромазина (аминазин), мепробамата, дилантина, антиметаболитов (6-меркаптопурина, метотрексата), алкилирующих (циклофосфана, хлорбутина) и некоторых других средств. Миелотоксический эффект от воздействия одних факторов (ионизирующее излучение, антиметаболиты) возникает всегда при достаточно большой дозе, других — проявляется индивидуально. Причина индивидуальной чувствительности, в частности к некоторым лекарственным средствам не всегда ясна, но может быть связана с генетическими дефектами кроветворных клеток. Это относится, например, к хлорамфениколу и фенилбутазону, которые вызывают супрессию (в зависимости от дозы) эритропоэза с частотой соответственно 1:24000 и 1:40000 лиц, их принимающих.

Наследственный характер индивидуальной чувствительности эритропоэтических клеток к данным лекарственным веществам подтверждается развитием аплазии костного мозга у разных членов одной семьи и у однояйцевых близнецов. В других случаях вероятна связь индуцированного лекарственными веществами угнетения кроветворения с иммунными механизмами появлением антител к эритроцитарным предшественникам. Описаны случаи возникновения апластической анемии после острого вирусного гепатита (возможно, вследствие способности вируса гепатита изменять кариотип клеток, что было прослежено на культуре лейкоцитов), перенесенной инфекции вирусом Эпштейна — Барр, парвовирусом.

Существует и наследственная форма апластической анемии — анемия Фанкони.

Более чем у половины больных не удается выявить какие-либо причинные факторы — это так называемая идиопатическая апластическая анемия. Механизмы, лежащие в основе идиопатической формы анемии, неясны. Возможен аутоиммунный механизм, связанный с воздействием на клетки костного мозга аутоантител при участии иммунных лимфоцитов. Показано, что лимфоциты (Т-супрессоры) больных тормозят образование эритроцитных колоний костного мозга донора и могут нарушать дифференциацию и пролиферацию гематопоэтических предшественников.

Предполагают также, что основой апластической анемии может быть поражение (внутренний дефект) стволовой клетки, о чём свидетельствует восстановление кроветворения у больных после трансплантации им аллогенного костного мозга, содержащего нормальные стволовые клетки. Существуют экспериментальные данные, свидетельствующие о значении для развития апластического процесса и нарушений микроокружения — первичного дефекта стромальных клеток костного мозга. Однако суть этих клеточных дефектов остается неясной, так же как и их первичность. Возможно, что при разных формах апластической анемии патогенетические механизмы неодинаковы.

Клиника[править | править код]

- Анемический синдром (головокружение, снижение работоспособности, утомляемость, бледность кожных покровов и слизистых, сердцебиение, непереносимость длительных физических нагрузок и т. д.)

- Геморрагический синдром (кровоточивость, склонность к диапедезам, геморрагии)

- Инфекционные осложнения.

Диагностика[править | править код]

Картина периферической крови представлена трицитопенией. Снижение гемоглобина значительно и может достигать критического уровня 20 — 30 г/л. Цветовой показатель обычно равен единице, но в ряде случаев может быть гиперхромия и макроцитоз эритроцитов. Количество ретикулоцитов резко снижено. Характерна выраженная лейкопения (агранулоцитоз). Абсолютное содержание лимфоцитов не изменено или снижено. Количество тромбоцитов всегда снижено, в некоторых случаях не удается обнаружить их вообще. В большинстве случаев увеличивается СОЭ (до 40 — 60 мм/час).

Клиническая картина заболевания позволяет сформировать первичное представление о патологии системы крови. Отправной точкой диагностического поиска является клиническое исследование крови с подсчетом количества ретикулоцитов и тромбоцитов. Выявление би- или трицитопении при исследовании периферической крови служит основанием для выполнения морфологического исследования костного мозга.

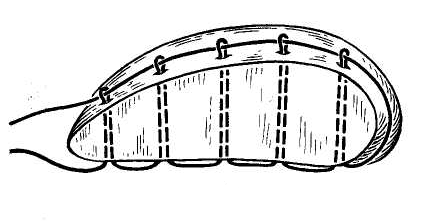

Диагноз АА устанавливают на основании типичной гистологической картины костного мозга, получаемого методом трепанобиопсии гребня подвздошной кости. Для получения качественного (информативного) биоптата используются трепаны, выпускаемые промышленным способом (Sherwood medical).

При гистологическом исследовании костного мозга обнаруживается большое количество жировой ткани, содержание которой может достигать 90 %. Среди доминирующей жировой ткани встречаются стромальные и лимфоидные элементы. Гематогенные клетки представлены крайне скудно: в небольшом количестве встречаются эритроидные и гранулоцитарные предшественники. Мегакариоциты отсутствуют.

Лечение[править | править код]

Лечение апластической анемии представляет собой очень сложную задачу.

- Лечение с глюкокортикоидами эффективно, если болезнь обусловлена аутоиммунными механизмами, появлением антител против клеток крови.

- Лечение анаболическими препаратами стимулируют кроветворение.

- Лечение андрогенами обладает анаболическим эффектом и стимулируют эритропоэз.

- Лечение цитостатиками (иммунодепресантами) — назначается лишь при отсутствии эффекта от других методов лечение у больных с аутоиммунной формой, в том числе при парциальной красноклеточной аплазии.

- Спленэктомия

- Лечение антилимфоцитарным глобулином рекомендуется при отсутствии эффекта от спленэктомии и других методов лечения.

- Лечение циклоспорином. Циклоспорин А (сандиммун) обладает иммунодепрессантным эффектом, селективно ингибирует транскрипцию гена интерлейкина-2 в Т-лимфоцитах, подавляет продукцию Гамма интерферона и альфа фактора некроза опухоли.

- Трансплантация костного мозга.

Основным и единственным патогенетическим методом лечения апластической анемии, позволяющим рассчитывать на спасение жизни больного, является трансплантация костного мозга от совместимого донора.

При невозможности подобрать донора проводится паллиативная терапия. В качестве базисного препарата используется иммунодепрессант циклоспорин А. У больных нетяжёлой апластической анемией использование данного препарата позволяет рассчитывать в ряде случаев на успех. Кроме того использование циклоспорина А целесообразно и с тех позиций, что глюкокортикоиды, андрогены и антилимфоцитарный глобулин способны улучшить состояние гемопоэза у больных нетяжёлой апластической анемией, но, однако, при этом следует принимать во внимание повышенный риск развития в последующем клональных заболеваний костного мозга. Применение циклоспорина А сводит такой риск к минимуму. Следует также отметить, что у части больных нетяжёлой апластической анемией, преодолевших 6-месячный порог выживаемости, может наступить спонтанное улучшение даже если им не проводилось никакой иммуносупрессивной терапии. Эффект от иммуносупрессивной терапии у больных тяжёлой и крайне тяжелой апластической анемией сомнителен.

- Лечение колониестимулирующими факторами или миелоидными факторами роста — эти гликопротеиды, стимулирующие пролиферацию и дифференциацию клеток-предшественниц гемопоэза различных типов.

- Трансфузии эритроцитов; показания: выраженная анемия, гипоксия мозга, гемодинамические нарушения.

Все больные апластической анемией нуждаются в заместительной трансфузионной терапии эритроцитарной и/или тромбоцитарной массой. Объём трансфузионной терапии определяется показателями периферической крови и клиническими проявлениями заболевания. Кроме того, проводится антибактериальная и микостатическая терапия с целью профилактики или лечения инфекционных осложнений.

Прогноз[править | править код]

Ремиссию удаётся получить примерно у половины больных. Прогноз несколько лучше у детей, чем у взрослых. Наличие большого количества жира в костном мозге не говорит о необратимости процесса. Бывают случаи, когда и у таких больных наступает полная ремиссия и полная репарация костномозгового кроветворения. Прогноз лучше, когда увеличено содержание ретикулоцитов, когда в костном мозге имеется более полиморфная картина, когда имеется небольшое увеличение размеров селезёнки и хотя бы небольшой, но чёткий эффект от кортикостероидных гормонов. В этих случаях спленэктомия оказывает чаще хороший эффект вплоть до полного выздоровления. У части больных апластический синдром является началом острого лейкоза. Иногда признаки гемобластоза выявляются лишь через несколько лет от начала болезни.

Примечания[править | править код]

Источник