Гомеостаз это остановка кровотечения

ГЕМОСТАЗ. Кровотечение. Остановка кровотечения

ГОМЕОСТАЗ

Способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней среды

( крови , лимфы , межклеточной жидкости ).

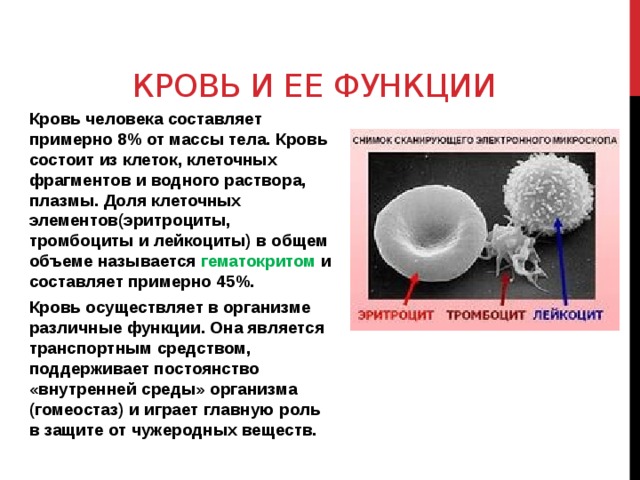

Кровь и ее функции

Кровь человека составляет примерно 8% от массы тела. Кровь состоит из клеток, клеточных фрагментов и водного раствора, плазмы. Доля клеточных элементов(эритроциты, тромбоциты и лейкоциты) в общем объеме называется гематокритом и составляет примерно 45%.

Кровь осуществляет в организме различные функции. Она является транспортным средством, поддерживает постоянство «внутренней среды» организма (гомеостаз) и играет главную роль в защите от чужеродных веществ.

Транспортная функция крови

Кровь переносит газы — кислород и диоксид углерода, а также питательные вещества к печени и другим органам после всасывания в кишечнике. Такой транспорт обеспечивает снабжение органов и обмен веществ в тканях, а также последующий перенос конечных продуктов метаболизма для их выведения из организма легкими, печенью и почками. Кровь осуществляет также перенос гормонов в организме.

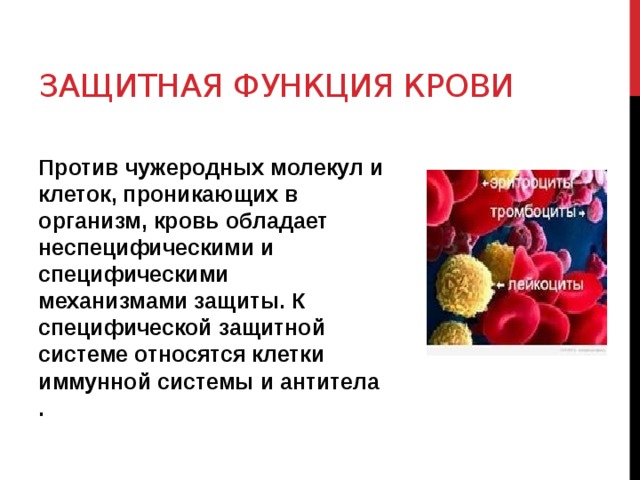

Защитная функция крови

Против чужеродных молекул и клеток, проникающих в организм, кровь обладает неспецифическими и специфическими механизмами защиты. К специфической защитной системе относятся клетки иммунной системы и антитела .

Гомеостаз

Кровь поддерживает водный баланс между кровеносной системой, клетками (внутриклеточным пространством) и внеклеточной средой. Кислотно-основное равновесие в крови регулируется легкими, печенью и почками . Поддержание температуры тела также зависит от контролируемого кровью транспорта тепла.

Гемостаз

Для предотвращения кровопотери при повреждении кровеносных сосудов в крови существует эффективная система коагуляции — физиологическое свертывание. Растворение кровяных сгустков (фибринолиз) также обеспечивается кровью.

Кровотечение

Наиболее частой причиной кровотечений являются ранения, так как практически любая рана сопровождается различным по характеру и силе кровотечением. При обнаружении пострадавшего всегда необходимо установить наличие или отсутствие наружного кровотечения или предположить внутреннее кровотечение. Интенсивность кровотечения определяется по величине потока крови и размеру ее лужиц (можно недооценить объем потерянной крови из-за пропитывания ею одежды пострадавшего).

Различают артериальное, венозное, капиллярное (паренхиматозное — при ранении печени, селезенки, почки, легкого) и смешанное кровотечения.

![Виды кровотечений Артериальное кровотечение распознают по алому цвету крови и пульсирующему фонтанообразному ее потоку [39]. Венозное кровотечение определяют по непрерывному потоку крови темно-красного цвета [40]. Капиллярное кровотечение характеризуется выделением крови по всей поверхности повреждений ткани и наблюдается при неглубоких порезах кожи, ссадинах [41]. Кровотечения бывают наружные, если кровь вытекает во внешнюю среду, и внутренние, при которых кровь течет в ткани или какую-либо полость тела.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/04/04/s_5ac4ae3ac2809/img8.jpg)

Виды кровотечений

- Артериальное кровотечение распознают по алому цвету крови и пульсирующему фонтанообразному ее потоку [39].

- Венозное кровотечение определяют по непрерывному потоку крови темно-красного цвета [40].

- Капиллярное кровотечение характеризуется выделением крови по всей поверхности повреждений ткани и наблюдается при неглубоких порезах кожи, ссадинах [41].

Кровотечения бывают наружные, если кровь вытекает во внешнюю среду, и внутренние, при которых кровь течет в ткани или какую-либо полость тела.

Способы остановки кровотечения

Приподнимание конечности.

Необходимо сделать так, чтобы место повреждения было расположено выше уровня сердца, что способствует прекращению кровотечения или уменьшает его интенсивность .Этот способ обязательно используется при ранении конечности (если нет перелома) и обычно дополняется другими перечисленными ниже способами.

![Способы остановки кровотечения Прижатие сосуда в ране. Смысл приема заключается в прижатии поврежденного сосуда за счет сдавливания более плотными окружающими тканями, что происходит при давлении непосредственно на рану. В экстренных ситуациях подобная манипуляция выполняется после наложения на рану стерильных салфеток (в крайнем случае — чистого носового платка) и давления на них ладонью [43]. Прижатый рукой перевязочный материал туго прибинтовывают к ране. Данный способ противопоказан при открытом переломе, наличии в ране инородного тела.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/04/04/s_5ac4ae3ac2809/img10.jpg)

Способы остановки кровотечения

Прижатие сосуда в ране.

Смысл приема заключается в прижатии поврежденного сосуда за счет сдавливания более плотными окружающими тканями, что происходит при давлении непосредственно на рану. В экстренных ситуациях подобная манипуляция выполняется после наложения на рану стерильных салфеток (в крайнем случае — чистого носового платка) и давления на них ладонью [43]. Прижатый рукой перевязочный материал туго прибинтовывают к ране. Данный способ противопоказан при открытом переломе, наличии в ране инородного тела.

Способы остановки кровотечения

Пальцевое прижатие артерии.

Артерию прижимают к кости в анатомически выгодных для этой манипуляции местах — там, где артерия проходит вблизи кости и доступна для сдавливания . Зная точки, в которых необходимо прижимать соответствующие артерии, можно быстро временно остановить артериальное кровотечение, выиграть время для применения более надежного способа.

Места прижатия артерий

Способы остановки кровотечения

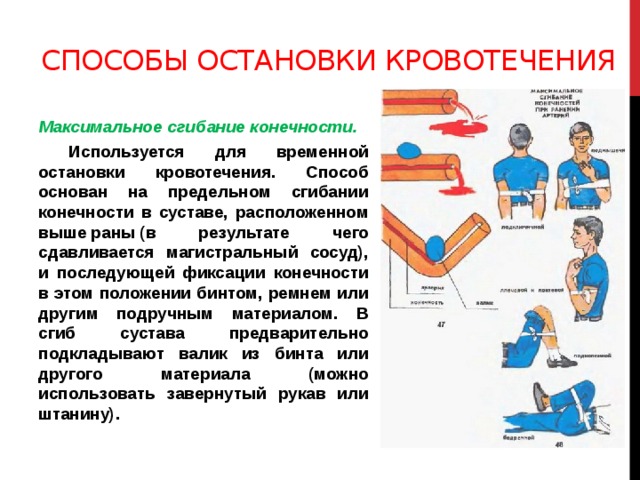

Максимальное сгибание конечности.

Используется для временной остановки кровотечения. Способ основан на предельном сгибании конечности в суставе, расположенном выше раны (в результате чего сдавливается магистральный сосуд), и последующей фиксации конечности в этом положении бинтом, ремнем или другим подручным материалом. В сгиб сустава предварительно подкладывают валик из бинта или другого материала (можно использовать завернутый рукав или штанину).

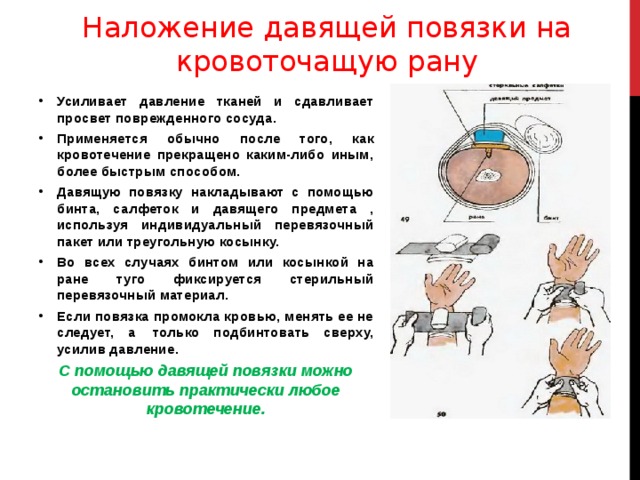

Наложение давящей повязки на кровоточащую рану

- Усиливает давление тканей и сдавливает просвет поврежденного сосуда.

- Применяется обычно после того, как кровотечение прекращено каким-либо иным, более быстрым способом.

- Давящую повязку накладывают с помощью бинта, салфеток и давящего предмета , используя индивидуальный перевязочный пакет или треугольную косынку.

- Во всех случаях бинтом или косынкой на ране туго фиксируется стерильный перевязочный материал.

- Если повязка промокла кровью, менять ее не следует, а только подбинтовать сверху, усилив давление.

С помощью давящей повязки можно остановить практически любое кровотечение.

Способы остановки кровотечения

Круговое перетягивание конечности .

Применяется при неэффективности правильно наложенной давящей повязки, частичном или полном отрыве конечности, больших ранах, сопровождающихся обильным артериальным кровотечением.

- Жгут или закрутку накладывают на приподнятую конечность выше места ранения, обязательно защитив кожу одеждой или тканью .

- Затягивать необходимо только до прекращения кровотечения, после чего конечность обездвижить .

- Недопустимо сдавливание конечности жгутом или закруткой более 1 часа летом и 30 минут зимой из-за опасности необратимых нарушений.

- Под жгут следует поместить записку с указанием времени его наложения. Ввиду нарастания болезненности пострадавшему надо сделать обезболивающее.

- При правильно наложенном жгуте (закрутке) конечность бледная, пульс на ее периферии отсутствует, кровотечения нет. Если конечность синюшная, жгут наложен слишком слабо и пережаты только вены. При этом усиливается кровотечение. В качестве импровизированного жгута можно использовать ремень, сложив его соответствующим образом или косынку.

Временная остановка кровотечения с применением жгута

Оснащение:

- салфетка

- резиновый жгут

- лист бумаги, карандаш

- резиновые перчатки

- ёмкость с дезинфицирующим раствором

- перевязочный материал

Последовательность действий 1. Надеть резиновые перчатки 2. Приподнять травмированную конечность. Осмотреть место травмы 3. Наложить выше раны салфетку или расправить одежду пацнента над раневой поверхностью 4. Растянуть жгут в средней трети двумя руками, подвести под конечность 5. Наложить жгут в растянутом состоянии один виток, затем 2-3 витка до прекращения кровотечения, пульсации на периферических сосудах 6. Накладывать туры жгута так, чтобы они располагались рядом друг с другом, не перекрещивались и не ущемляли кожу 7. Закрепить конец жгута цепочкой или кнопочным замком. Поместить записку под один из тур жгута с указанием даты, времени наложения жгута (час, минуты). Примечание. Жгут накладывают на 1 час, а в холодное время года — не более 30 минут. После истечения заданного времени жгут необходимо ослабить на несколько минут, а затем снова затянуть. Жгут должен быть наложен в течение 2 часов. 8. Обработать раневую поверхность и наяожить асептическую повязку, ввести анальгетики 9. Укутать конечность в холодное время года ввиду опасности отморожения 10. Транспортировать пациента в стационар в положении лежа на носилках 11. Снять перчатки и поместить в емкость с дезинфицирующим раствором

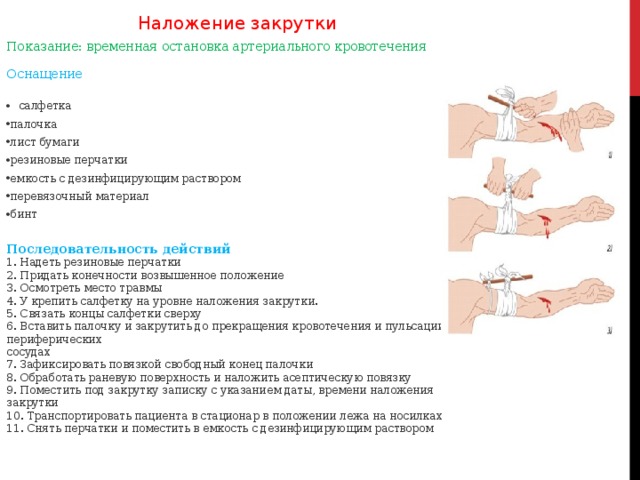

Наложение закрутки

Показание: временная остановка артериального кровотечения Оснащение

- салфетка

- палочка

- лист бумаги

- резиновые перчатки

- емкость с дезинфицирующим раствором

- перевязочный материал

- бинт

Последовательность действий 1. Надеть резиновые перчатки 2. Придать конечности возвышенное положение 3. Осмотреть место травмы 4. У крепить салфетку на уровне наложения закрутки. 5. Связать концы салфетки сверху 6. Вставить палочку и закрутить до прекращения кровотечения и пульсации на периферических сосудах 7. Зафиксировать повязкой свободный конец палочки 8. Обработать раневую поверхность и наложить асептическую повязку 9. Поместить под закрутку записку с указанием даты, времени наложения закрутки 10. Транспортировать пациента в стационар в положении лежа на носилках 11. Снять перчатки и поместить в емкость с дезинфицирующим раствором

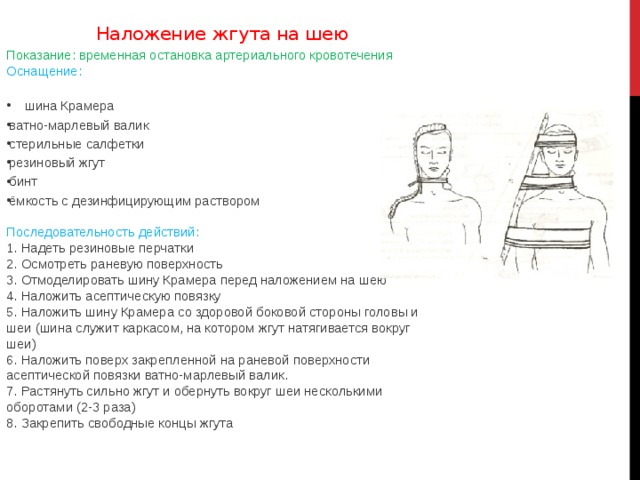

Наложение жгута на шею

Показание: временная остановка артериального кровотечения Оснащение:

- шина Крамера

- ватно-марлевый валик

- стерильные салфетки

- резиновый жгут

- бинт

- ёмкость с дезинфицирующим раствором Последовательность действий: 1. Надеть резиновые перчатки 2. Осмотреть раневую поверхность 3. Отмоделировать шину Крамера перед наложением на шею 4. Наложить асептическую повязку 5. Наложить шину Крамера со здоровой боковой стороны головы и шеи (шина служит каркасом, на котором жгут натягивается вокруг шеи) 6. Наложить поверх закрепленной на раневой поверхности асептической повязки ватно-марлевый валик. 7. Растянуть сильно жгут и обернуть вокруг шеи несколькими оборотами (2-3 раза) 8. Закрепить свободные концы жгута

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При артериальном кровотечении, приподняв конечность, вначале прижимают пальцем соответствующую артерию, сдавливают рану или максимально сгибают конечность, затем накладывают давящую повязку или в крайнем случае жгут.

- При венозном кровотечении необходимо сдавить рану, прикрыв ее стерильными салфетками, и наложить давящую повязку, сохраняя приподнятое положение конечности.

- Капиллярное кровотечение можно остановить приподниманием конечности, наложением бинтовой или пластырной повязки, местным применением холода, медицинского клея БФ-6, перекиси водорода, прижиганием ляписом. При нормальном свертывании крови оно прекращается самостоятельно.

СПОСОБ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ .

- следует обеспечить пострадавшему приток воздуха, расстегнуть ворот одежды,

- усадить с несколько опущенной вперед головой

- наложить холодный компресс (например, платок, смоченный холодной водой) на область носа и переносицы

- пострадавший должен прижать обе половины носа к носовой перегородке на 10—15 минут и дышать ртом, аккуратно сплевывая кровь, попадающую в рот, не меняя положения головы, нельзя при этом двигаться, разговаривать, кашлять, сморкаться

- Помощь будет более эффективной, если наложить холодные компрессы на затылок и грудь в области сердца.

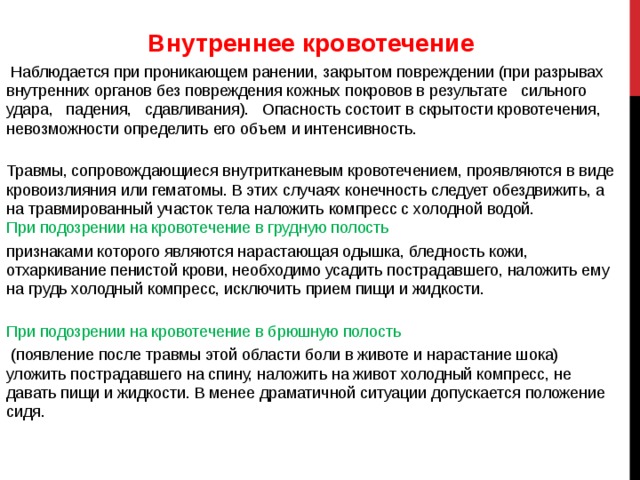

Внутреннее кровотечение

Наблюдается при проникающем ранении, закрытом повреждении (при разрывах внутренних органов без повреждения кожных покровов в результате сильного удара, падения, сдавливания). Опасность состоит в скрытости кровотечения, невозможности определить его объем и интенсивность.

Травмы, сопровождающиеся внутритканевым кровотечением, проявляются в виде кровоизлияния или гематомы. В этих случаях конечность следует обездвижить, а на травмированный участок тела наложить компресс с холодной водой. При подозрении на кровотечение в грудную полость

признаками которого являются нарастающая одышка, бледность кожи, отхаркивание пенистой крови, необходимо усадить пострадавшего, наложить ему на грудь холодный компресс, исключить прием пищи и жидкости.

При подозрении на кровотечение в брюшную полость

(появление после травмы этой области боли в животе и нарастание шока) уложить пострадавшего на спину, наложить на живот холодный компресс, не давать пищи и жидкости. В менее драматичной ситуации допускается положение сидя.

Источник

Существует два механизма, которые активируются при повреждении тканей и клеток крови:

(1) первичный гемостаз – сосудисто-тромбоцитарный (сравнительно быстрый, неферментативный процесс, достаточный для остановки кровотечения из мелких сосудов с низким кровяным давлением) и (2) вторичный гемостаз – свертывание крови (сравнительно медленный, ферментативный процесс, необходимый для остановки кровотечения из крупных сосудов с высоким кровяным давлением).

ПЕРВИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ:

Спазм кровеносных сосудов в месте повреждения (а) рефлекторная реакция на боль, (б)миогенный спазм, а также (в) местное действие сосудосуживающих веществ (из разрушенных клеток тканей и тромбоцитов).

Формирование тромбоцитарного тромба: (1) Адгезия тромбоцитов – прилипание тромбоцитов к коллагену поврежденной сосудистой стенки. Факторы адгезии: коллаген, фактор Виллебранда, который выделяется эндотелиальными клетками сосудов при повреждении. (2) Агрегация тромбоцитов (обратимая) – прилипание тромбоцитов друг к другу. Факторы агрегации: коллаген, простагландины, тромбоксаны, АДФ. (3) Агрегация тромбоцитов (необратимая). Для этого необходимо небольшое количество тромбина. (4) Разрушение тромбоцитов и выделение из них биологически активных веществ, вызывающих сужение сосудов, агрегацию тромбоцитов, а также некоторых факторов свертывания. (5) Ретракция тромбоцитарного тромба – сокращение и уплотнения тромба за счет молекул актина, миозина, тромбостенина, которые содержатся в тромбоцитах.

Оценка первичного гемостаза: проба Дюке – определение времени остановки кровотечения (прокалывают палец и через каждые 20-30 секунд фильтровальной бумагой снимают каплю крови; пятна на бумаге становятся все меньше и, наконец, исчезают). В норме время остановки кровотечения 1-3 мин. (Например, удлиняется при тромбоцитопении).

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ:

Свертывание крови происходит за счет последовательной активации белков – факторов свертывания, которые находятся а) в тканях, б) в форменных элементах крови, в) в плазме крови (плазменные факторы обозначаются римскими цифрами) Большинство факторов свертывания являются ферментами.

Три стадии свертывания крови: Предфаза – первичный сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

(1) образование протромбиназы (протромбиназного комплекса, состоящего из фермента (активного фактора Ха) и двух кофакторов (активного фактора Va и фосфолипидов разрушенных клеточных мембран (ФЛ).

(2) образование тромбина(протромбиназа расщепляет молекулу протромбина на две части, одна из которых является активным ферментом – тробином).

(3) образование фибрина (растворимый фибриноген под действием тромбина превращается в нерастворимый фибрин-мономер, который затем полимеризуется и образует длинные нити фибрина. Тромбин активирует также стабилизирующий фактор ХIIIа, под действием которого нити фибрина соединяются и образуют сетчатую основу тромба. На стадии образования «фибрин-полимер стабилизированный» процесс образования тромба становится необратимым).

Самой продолжительной и сложной является 1-ая стадия свертывания крови. Существует внешний (тканевой) и внутренний (кровяной) путь образования протромбиназы. Внешний путь: травма и контакт крови с фосфолипидами (ФЛ) разрушенных клеточных мембран приводит к активации VII фактора (проконвертин), который становится активным (конвертин). Комплекс [VIIa + ФЛ] вызывает активацию Х фактора. Активный Ха фактор является ферментом протромбиназного комплекса [Хa + Va + ФЛ]. Примечание: Внешний путь короткий (5-7 сек), быстро приводит к образованию небольшого количества тромбина, которого недостаточно для формирования тромба. Небольшое количество тромбина необходимо для того, чтобы завершить первичный гемостаз (необратимую агрегацию тромбоцитов), а также вызвать активацию факторов V и VIII (смотри далее).

Внутренний путь: травма и контакт крови с коллагеном поврежденных сосудов (а также контакт с любой чужеродной поверхностью) вызывает активацию ХII фактора (фактор контакта). Активный фактор ХIIа вызывает активацию ХI фактора. Активный фактор ХIа вызывает активацию IХ фактора. Затем копмлекс [IXa + VIIIa + ФЛ] вызывает активацию Х фактора. Активный Ха фактор является ферментом протромбиназного комплекса [Хa + Va + ФЛ]. Примечание: внутренний путь длительный (5-7 мин), работает по принципу биохимического каскадного усилителя и приводит к образованию огромного количества тромбина, необходимого для формирования фибринового тромба. Примечание: на каждой стадии активации факторов свертывания необходимы ионы кальция.

Оценка вторичного гемостаза: метод Сухарева – определение времени свертывания крови (небольшое количество крови в стеклянном каприлляре перестает перетекать при наклонах капилляра, как только кровь свернется). В норме время свертывания крови 5-10 мин (например, удлиняется при гемофилии, что связано с дефицитом одного из факторов – XI, IX или VIII).

Послефаза: (1) ретракция тромба, (2) фибринолиз.

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА необходима для растворения уже образовавшихся тромбов. Фибринолиз протекает в три фазы: (1) образование активатора плазминогена из неактивного предшественника под действием лизокиназ поврежденных тканей и форменных элементов; (2) превращение плазминогена в плазмин под действием активатора, (3)расщепление фибрина до полипептидов и аминокислот под действием плазмина.

Примечание: слишком активный и ранний фибринолиз вызывает растворение тромба раньше, чем восстановится поврежденная сосудистая стенка. Это приводит к вторичным кровотечениям

ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА препятствует образованию тромбов. Включает две группы противосвертывающих факторов: (1) первичные антикоагулянты – существуют всегда. К ним относятся антитромбин-III, гепарин, антитромбин-IV; (2) вторичные антикоагулянты – образуются в процессе свертывания крови. К ним относятся, например, фибрин, активные XIa и Va факторы, продукты фибринолиза.

Нормальное агрегатное состояние крови (жидкое, текучее состояние) поддерживается за счет равновесия всех трех систем – свертывающей системы, противосвертывающей системы и фибринолитической системы. Нарушение равновесия (повышение или понижение активности одной из этих систем) приводит или к тромбозам, или к кровотечениям.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Подсчет количества эритроцитов производится в камере Горяева. Кровь разводят в 200 раз 3% раствором NaCl (гипертонический раствор). Считают количество клеток в 80 маленьких квадратах (сторона квадрата 1 / 20 мм, площадь квадрата 1 / 400 мм2, объем крови над одним маленьким квадратом 1 / 4000 мм3). Формула для подсчета эритроцитов:

Э = (количество клеток в 80 квадратах : 80) х 200 х 4000 (в норме 4-5 х 1012 в литре)

Подсчет количества лейкоцитов производится в камере Горяева. Кровь разводят в 20 раз раствором уксусной к-ты с метиленовым синим (для гемолиза клеток и окрашивания ядер лейкоцитов). Считают количество лейкоцитов в 25 больших квадратов (это 400 маленьких кв)

Объем крови над одним маленьким квадратом 1 / 4000 мм3. Формула для подсчета лейкоцитов:

Л = (количество клеток в 400 квадратах : 400) х 20 х 4000 (в норме 4-9 х 109 в литре)

Определение количества гемоглобина. Принцип определения – колориметрический (сравнение цвета исследуемой крови со стандартными растворами). (а) Гемометрия: гемометр Сали – небольшой штатив с тремя пробирками, где в среднюю пробирку помещают исследуемую кровь, а две другие пробирки содержат стандартный раствор для сравнения. Исследуемую кровь смешивают с соляной кислотой (для гемолиза и образования солянокислого гематина коричневого цвета). Затем добавляют дистиллированную воду до тех пор, пока раствор исследуемой крови на будет такого же цвета, как стандартные растворы. Средняя пробирка имеет шкалу в единицах измерения количества гемоглобина. Нормальное содержание гемоглобина 130-160 г/л. (б) Фотоэлектроколориметрия (с использованием ФЭК).

Вычисление цветового показателя крови. Цветовой показатель крови (ЦП) показывает содержание гемоглобина в одном эритроците исследуемой крови по сравнению с нормой.

Нв (иссл.крови)________Нв (станд)_______Нв (иссл.крови) х эритроциты (станд)

эритроциты (иссл.крови) эритроциты (станд) эритроциты (иссл.крови) х Нв (станд)

Нв (иссл.крови) х 5.1012/л_______ (При делении 500 на 167 получается примерно 3)

эритроциты (иссл.крови) х 167 г/л

Упрощенная формула для вычисления ЦП: Нв (иссл.крови)_______ х 3

эритроциты (иссл.крови)

(первые три цифры)

Например, если Нв = 150 г/л, эритроцитов 4,5 х 1012/л, то ЦП = 1, т.к. (150 : 450) х 3 = 1

если Нв = 120 г/л, эритроцитов 4,8 х 1012/л, то ЦП = 0,75 т.к. (120 : 480) х 3 = 0,75

Примечание:если ЦП меньше 1 – это гипохромная анемия (например, железодефицитная).

Если ЦП больше 1 – это гиперхромная анемия (гемолитическая).

Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов): кровь и цитрат натрия (антикоагулянт) в соотношении 4:1 – в стеклянном капилляре оставляют на 1 час в строго вертикальном положении. Эритроциты оседают и в верхней части капилляра появляется столбик светлой плазмы крови. СОЭ в норме от 2 до 15 мм/час. СОЭ зависит от состава плазмы и свойств эритроцитов. Например, глобулины и фибриноген (крупномолекулярные белки) при хроническом воспалении, беременности способствуют образованию «монетных столбиков» и увеличивают СОЭ; альбумины (низкомолекулярные белки) препятствуют образованию «монетных столбиков» и уменьшают СОЭ.

Определение осмотической резистентности эритроцитов (осмотической стойкости): используют набор гипотонических растворов NaCl (концентрация соли ниже 0.9%), помещают в них эритроциты исследуемой крови и отмечают концентрацию раствора, в котором (а) начинается гемолиз отдельных эритроцитов (в норме 0.48% NaCl и (б) происходит полный гемолиз всех эритроцитов (в норме 0.33% NaCl). Например, осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается при сфероцитозе и увеличивается при талассемии.

Источник