Диффузная фиброзно кистозная мастопатия с преобладанием железистого компонента аденоз

Мастопатия с преобладанием железистого компонента — является измененное соотношение уровня гормонов, при котором начинают преобладать — эстрогены и пролактин.

По наблюдениям врачей и статистическим подсчетам мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз или фиброзно-кистозная форма ФКМ) является наиболее распространенной патологией молочных желез по сравнению с другими ее видами. В норме железистые клетки (альвеоциты) являются доминирующими в маммарных структурах. Однако при мастопатии изменяется их строение и функциональная активность, что и является сутью заболевания.

Особенности железистой мастопатии

Наиболее подверженной категорией людей в отношении данной патологии, считаются женщины, находящиеся в возрастном промежутке 30-40 лет.

Особую группу риска составляют девочки на пике полового созревания и девушки в гестационный период (время беременности).

Железистый компонент диффузной мастопатии начинает преобладать, когда появляются гормональные сбои в организме. По этой причине одновременно нарушается биологический ритм менструальных выделений. Его подоплекой является измененное соотношение уровня гормонов, при котором одни начинают преобладать (эстрогены и/или пролактин), а другие находятся в дефиците (прогестерон).

Железистый компонент диффузной мастопатии начинает преобладать, когда появляются гормональные сбои в организме. По этой причине одновременно нарушается биологический ритм менструальных выделений. Его подоплекой является измененное соотношение уровня гормонов, при котором одни начинают преобладать (эстрогены и/или пролактин), а другие находятся в дефиците (прогестерон).

Эстроген вызывает формирование кистозных полостей

На фоне гормонального дисбаланса молочная железа претерпевает существенные морфологические изменения. Увеличение содержания в крови эстрогенов вызывает формирование кистозных полостей и накопление жидкости, а нарушение секреции прогестерона приводит к избыточному образованию железистой ткани, отличной по морфологии от нормальной (аденоз). Аденоз характеризуется разрастанием не только самой ткани железы, но и ее долек, протоков.

Женщины отмечают, что испытывают усиление болевого синдрома перед менструацией и после окончания. Его невыраженный характер говорит о начальном этапе заболевания, прогрессирование которого сопровождается распространением боли на шею, плечо. Кроме того, патологический процесс носит симметричный характер, поэтому симптомы одинаково распространяются на обе железы.

Болевой синдром отличается в разных фазах менструального цикла по силе и продолжительности. Иногда женщины отмечают возникновение слабо выраженной боли, сравнимой по интенсивности с той болью, которая наблюдается и в норме перед началом менструации.

Всегда проявляется выделениями из сосков

Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента всегда проявляется выделениями из сосков жидкости, чаще всего имеющей прозрачный цвет. В рамках перестройки гормонального фона и преобладания концентрации одних гормонов над другими отмечается ложное появление молозива (секрет, вырабатывающийся в норме под влиянием пролактина в самые первые дни после родов).

Однако секрет из молочных желез не всегда напоминает молозиво. Он может быть полностью прозрачным, желтым, коричневым, кровянистым и т.д. В последних двух случаях обязательно требуется исключение онкологического процесса, который может характеризоваться подобными симптомами.

Говоря о характерном уплотнении в груди, женщины отмечают, что его связь с менструальным циклом отсутствует. Твердые образования в железах остаются неизменными в любой период. Поэтому требуется уточнить природу заболевания – носит она доброкачественный, либо злокачественный характер.

Кроме уплотнения одновременно отмечается и отечность обеих желез, а цвет кожи при этом не изменяет своего оттенка (в отличие от воспалительной природы заболевания). Отек также связан с гормональной перестройкой в организме женщины. Перед появлением менструации происходит увеличение выброса пролактина, который отвечает за подготовку молочных желез к грудному вскармливанию. В результате дольки увеличиваются, и грудь становится больше, но происходит сдавливание кровеносных сосудов, проходимость которых и так затруднена за счет того, что развивается мастопатия с преобладанием железистого компонента. С окончанием менструации объем желез возвращается в обычное состояние, но имеющиеся уплотнения остаются без изменений.

При переходе заболевания в более тяжелую стадию могут пальпироваться в подмышечной области, а иногда одновременно и над ключицей увеличенные лимфатические узлы. В этом случае обязательно требуется исключение онкологического процесса, для которого наиболее характерна лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов).

Диагностика

Мастопатия с преобладанием железистого компонента устанавливается маммологом без затруднений в случае выполнения пациенткой всего комплекса обследований, который ей назначается. К таковым относят:

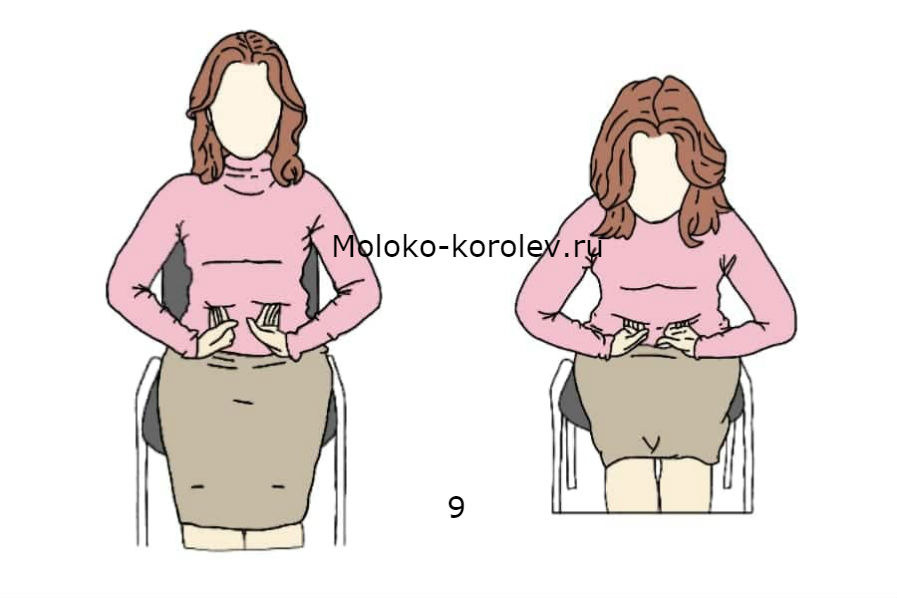

1) Самообследование молочных желез женщиной, которое должно выполняться в промежутке между 5-м и 12-ми сутками от начала менструации. Такие сроки наиболее благоприятны для данной методики, поскольку гормональный фон после менструации возвращается к обычным показателям. Грудь при этом уменьшается в объеме, становится мягкой и безболезненной, что облегчает проведение пальпации. С помощью методики женщина может обнаружить определенные изменения в виде уплотнений по всей площади молочной железы, когда наблюдается мастопатия с преобладанием железистого компонента. Во время сдавливания соска обязательно появляются выделения, которые также характеризуют диагноз мастопатии железистого типа.

2) Следующим этапом является консультация маммолога с проведением опроса и пальпации молочных желез. Женщина должна предоставить всю информацию, которая необходима для установления причины возникновения уплотнений и выделений из груди. При сборе анамнеза важно уточнить:

· возраст женщины (более характерно возникновение патологии у женщин до 40 лет);

· появление боли, которое связано с менструальным циклом или не имеет четкого соотношения с какими-либо обстоятельствами. Важно вспомнить женщине, когда в какой период времени они усиливается, а в каком случае стихает, чем облегчается, ее характер (ноющая, колющая, пульсирующая);

· возникновение болевых ощущений одновременно не только в груди, но и близлежащих областях (шея, плечо, лопатка);

· есть ли выделения из сосков и когда наблюдаются (самопроизвольное отделение или при надавливании, увеличиваются или уменьшаются по объему в период появления менструации);

· проводились ли операции на молочных железах, щитовидной железе;

· наличие или отсутствие половой жизни, ее регулярность, прием контрацептивов;

· возраст, когда появилась первая менструация, и установился цикл, длительность, болезненность, обильные выделения или скудные, нормированный график или имеются задержки;

· количество беременностей, рожденных детей живыми, наличие абортов, замерший плод или другие варианты невынашивания (мастопатия с преобладанием железистого компонента в большинстве случаев встречается у нерожавших женщин);

· воспалительные заболевания половых органов (кисты, миома, эндометриоз, вагинит, кольпит) женщины, которые были ранее ею перенесены или приобрели хроническое течение;

· наличие наследственной отягощенности у родственников с выявлением онкологии, патологии эндокринных органов, печени и желчевыводящих путей.

3) Пальпация молочных желез производится после тщательного сбора у пациентки необходимой для диагноза информации. В дальнейшем выполняется осмотр и прощупывание груди, в положениях стоя, а затем лежа. Оценивается симметричность желез, сравниваются контуры, оценивается, имеется ли изменение цвета кожи, выступающий венозный рисунок, деформация сосков. В период с 5-12-й дни менструального цикла маммолог может выполнять пальпацию, при которой выявляются уплотнения, а они при данной патологии наблюдаются по всей молочной железе. Также отмечается болезненность, не редко остающаяся по окончании менструации, оценивается характер и цвет выделений из сосков при их сдавливании околососкового кружка.

4) После тщательного объективного обследования применяются инструментальные методы. Основным является маммография, выполняемая на 5-12-е сутки менструального цикла. Это связано с нормализацией гормонального фона, когда мастопатия с преобладанием железистого компонента становится отчетливо видна. При этом полное исчезновение признаков измененной морфологии не наблюдается в отличие от других форм патологии. Обычно при исследовании хорошо прослеживаются множественные образования без четких контуров с диаметром, не превышающим 1,5 см.

5) УЗИ молочных желез. Оно позволяет установить наличие гиперплазированных (увеличение количества клеток и тканевых компонентов) долек. Методика также используется при проведении биопсии с забором материала для последующего гистологического исследования, где под микроскопом будет определяться обилие железистых клеток, имеющих измененную морфологию.

6) Определение уровня эстрогенов, пролактина и прогестерона в крови (в 1 и 2-ю фазу цикла – на 7-9-е и 20-22-е сутки от начала менструации), а при необходимости и оценка функционального состояния щитовидной железы и надпочечников.

7) УЗИ органов малого таза необходимо для выявления сопутствующей гинекологической патологии.

8) При возникновении потребности в проведении исследования протоков железы выписывается направление на дуктографию. Мастопатия с преобладанием железистого компонента сопровождается изменением не только в дольках, но и в протоках. Когда поражены патологическим процессом протоки, то на рентгенограмме выявляются зоны дефектного наполнения.

9) Установление у женщины патологии со стороны других органов, которые способны повлиять на гормональный статус, основано на дополнительных инструментальных методах. При заболеваниях органов эндокринной системы целесообразно проведение УЗИ щитовидной железы и надпочечников. Также может быть показана рентгенография области турецкого седла для осмотра гипофиза. При возможности выполняется КТ, т.к. не все опухоли могут быть выявлены рентгеновскими лучами.

10) Наличие плотных образований, которые необходимо отличить от патологии, переходящей в злокачественную форму. В этом случае показана радиометрия и гистологическое обследование. Атипичные клетки железистого эпителия при радиометрии характеризуются повышенной температурой по сравнению с тканью, имеющей нормальную морфологию.

Лечение

Мастопатия с преобладанием железистого компонента лечится консервативным путем. Намного реже производится хирургическое удаление наиболее измененных участков. Прежде всего необходимо произвести коррекцию питания. Из рациона следует исключить употребление напитков, богатых кофеином (какао, кофе, газированные напитки, чай), уменьшить количество жиров в пище.

Рекомендуется прием витаминов различных групп. Они будут способствовать снижению отека ткани за чет нормализации кровотока, а также улучшат работу печени. Так, ее функциональная активность направлена на уничтожение избытка активных эстрогенов в организме (печень вырабатывает глобулин, связывающий половые стероиды).

В качестве успокоительного средства для снятия нервного напряжения, связанного с формированием патологического процесса в молочных железах показаны растительные седативные средства. Для нормализации работы щитовидной железы и коррекции выработки ею гормонов врач может назначить препараты йода.

Некоторые фитопрепараты (Мастодинон, Ременс) оказывают благоприятное влияние на организм, и в комплексе с другим консервативным лечением Мабюстен приводят гормональный фон в норму.

Основным звеном в терапии железистой мастопатии молочной железы у женщин являются гормональные лекарственные препараты. Концентрацию эстрогенов могут снижать при приеме во вторую фазу менструального цикла Норколут и Дюфастон. Длительность применения должна составлять не менее 3 месяцев. Чтобы добиться снижения пролактина в крови следует использовать препараты, угнетающие избыточный его синтез (Бромокриптин, Достинекс или Норпролак). Курс терапии такими средствами не менее 6 месяцев. В случае избытка эстрогенов эффективны средства (Тамоксифен) для подавления синтеза, которые используются длительностью минимум 3 месяца. Но выбор конкретного препарата для гормональной терапии всегда остается за врачом.

Практически во всех случаях мастопатии с железистым компонентом упор делается на консервативном лечении. Исключение составляют лишь случаи, когда происходит переход заболевания в более тяжелую форму или отсутствует эффект от консервативного лечения, при этом имеются патологические очаги большого размера.

Классификация мастопатии — по материалам обзора бюллетеня для женщин Mabusten, предоставленным компании Bradner Deword GmbH

Источник

Для женщин репродуктивного возраста характерна смена пролиферативных и регрессивных изменений эпителиальных и опорных тканей молочных желёз, Нарушение регуляции этих процессов может вызвать диффузную перестройку структуры молочных желёз, что наблюдают у 39% женщин. Такая перестройка проявляется в виде диффузных и диффузно-узловых изменений. Наиболее распространена фиброзно-кистозная мастопатия. Термин «фиброзно-кистшман мастопатия» имеет до 30 синонимов, например:

- кистозная десквамативная гиперплазия;

- хронический кистозный мастит;

- фиброаденоматоз простой;

- макрокистозный фиброаденоматоз;

- папиллярный фиброаденоматоз; • болезнь Реклю;

- болезнь Шиммельбуша;

- аденоз;

- мазоплазия;

- микрокистозный фиброаденоматоз;

- болезнь Вельяминова;

- мастодиния;

- аденофиброз;

- кистозный склероз;

- скларокистозный мастоз.

Разделение мастопатии по степени выраженности процесса имеет большое значение для дифференциальной диагностики и выбора оптимальных сроков повторных исследований.

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз)

Аденоз — состояние, пограничное между нормой у молодых женщин и патологией у женщин старше 22-25 лет (9,7%). Морфологическая основа аденоза — гиперплазия железистых долек. Клинически регистрируют болевые ощущения, особенно в предменструальный период, набухание молочных желёз, их уплотнение. При пальпации молочные Железы плотные, с отдельными диффузно расположенными узлами, нерезко отграниченными от окружающих тканей.

На рентгенограммах выявляют множественные тени неправильной фирмы с нечеткими, расплывчатыми контурами. Каждая тень соответствует участку лобулярной гиперплазии, совокупность теней образует неоднородную неравномерную тень, занимающую почти всю молочную железу.

Диффузная фиорозно-кистозная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента.

Клиническая картина и субъективные ощущения почти такие же. как при форме мастопатии, описанной выше. Рентгенологическая картина обеих форм также сходна. Вся молочная железа интенсивно затемнена, имеет узкую полоску просветления, образованную подкожно-жировой клетчаткой. В отличие от аденоза, при фиброзе контуры отдельных участков лобулярной гиперплазии подчёркнуты, а не разрыхлены. Эта форма мастопатии встречается в 30,7% случаев.

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием кистозного компонента.

Встречается у 17,4% всех женщин с мастопатией. При морфологическом обследовании обнаруживают множественные кисты, расширение протоков, преобладание фиброза, атрофию долек.

Клиническая картина такая же, как у предыдущих форм мастопатии, но, в отличие от них, могут пальпироваться отдельные уплотнения округлой или овальной формы, эластической консистенции, отграниченные от окружающих тканей, если их размер превышает 2 см. Более мелкие уплотнения при пальпации не всегда обнаруживают вследствие мягкой консистенции, в этом случае помогает рентгенография. На рентгенограммах на фоне пёстрого неоднородного рисунка, обусловленного чередованием жировой, соединительной и железистой ткани, видны уплотнения — округлые, овальные или с вдавлениями от соседних кист. Размеры уплотнений колеблются от 0,3 до 6-8 см, их контуры чёткие, ровные, с ободком просветления, свидетельствующим об экспансивном росте. При наличии в кистах нескольких камер их контуры полицикличные, резкие. Наиболее информативный метод диагностики — УЗИ.

Смешанная форма диффузной фиброзно-кистозной мастопатии.

Встречается в 38,6% случаев. Морфологическая картина довольно пёстрая: избыточное развитие железистых долек, склерозирование внутридольковой и междольковой соединительной ткани, превращение альвеол в микрокисты.

Различают непролиферирующую и пролиферирующую формы мастопатии; на фоне последней рак встречается в 7-14 раз чаще. Клинически заболевание проявляется ощущением болей различной степени выраженности, даже при прикосновении одежды. При пальпации выявляют либо диффузную мелкую зернистость, либо дисковидную тестоватость. В рентгенологическом изображении отмечается нарушение нормального структурного рисунка, выражающееся в чередовании просветлений и затемнений округлой, овальной или неправильной формы, сочетающихся с хаотически расположенными плотными фиброзными тяжами. Нередко УЗИ вносит ясность, уточняя, какие структуры преобладают.

Информация для пациента (краткие рекомендации):

Чем раньше пациент получит квалифицированную помощь, тем меньше времени займет лечение, и оно будет более эффективным.

Источник

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез — доброкачественное опухолевое заболевание, при котором происходит изменение гистологических характеристик ткани.

Патология развивается преимущественно у женщин репродуктивного возраста, причем врачами определяется диагноз двусторонняя диффузная мастопатия.

Необходимо рассмотреть основные причины такой болезни, ее главные симптомы, способы лечения и профилактики.

Классификация патологии

Различаются такие виды заболевания, в зависимости от клинических проявлений:

- Диффузная мастопатия с преобладанием кистозного компонента — характеризуется преобладанием в пораженных молочных железах кист. Они хорошо визуализируются в ходе ультразвукового обследования.

- Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента — характеризуется преимущественным разрастанием соединительной ткани в органе. Часто такая мастопатия приводит к появлению в грудной железе узелков.

- Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента — характеризуется разрастанием железистой ткани. Как и в предыдущем случае, в пораженной грудной железе появляется большое количество уплотнений и узелков.

- Узловая мастопатия — характеризуется разрастанием фиброзной и железистой ткани в определенных местах, а не в целой железе.

- Фиброзно-жировая мастопатия — характеризуется постепенным замещением здоровой соединительной ткани жировой. Такие изменения могут происходить в организме в постменопаузный период. Данное явление обычно не относится к патологии. Однако состояние женщины надо постоянно проверять с помощью маммографического обследования.

Почему развивается такая мастопатия?

Диффузная форма мастопатии чаще всего развивается у женщин из-за нарушения гормонального фона.

В группе риска находятся все пациентки, у которых данные нарушения длятся уже больше 2-х лет.

Кроме того, диффузный фиброз молочной железы развивается из-за наличия таких предрасполагающих факторов:

| раннее наступление менопаузы; |

| частые нарушения менструального цикла; |

| отсутствие родов или грудного вскармливания; |

| частые аборты в анамнезе; |

| отсутствие половой жизни (или же если она нерегулярная); |

| заболевания половых органов; |

| частый (и неправильный) прием гормональных препаратов; |

| печеночные патологии; |

| сильные стрессы; |

| воздействие солнечных лучей на грудь; |

| неблагоприятная генетическая предрасположенность. |

Современные представления о природе такого заболевания утверждают, что наиболее значимым фактором в его появлении считается избыток эстрогена и недостаток прогестерона.

Признаки фиброза возникают и в результате повышенной выработки гормона пролактина.

Иногда наступление беременности может ликвидировать образовавшиеся грудные уплотнения в железе.

Однако если женщина планирует в таком состоянии родить ребенка, ей надо пройти полное клиническое обследование молочных желез: так можно обнаружить даже самую незначительную степень изменения ткани.

Консультация лечащего врача в подобных случаях является обязательной.

Патогенез мастопатии

Диффузная кистозная мастопатия характеризуется, как уже указывалось, гиперэстрогенией и недостаточным уровнем в организме гормона прогестерона.

В пользу связи между гормональными нарушениями требуется рассмотреть пример: доказано, что у женщин, применявших в свое время гормональные противозачаточные средства, диффузная кистозная мастопатия и другие ее формы наблюдаются гораздо реже.

Женщины в постменопаузном периоде не страдают мастопатией: если же у них была односторонняя или двухсторонняя форма такого заболевания, то оно, как правило, исчезает.

Это наблюдение свидетельствует о том, что уровень эстрогенов играет важную роль в развитии недуга.

Под воздействием недостаточности эстрогенов возникают патологии других желез внутренней секреции — щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и др.

Они тоже способны вызывать мастопатию и диффузный фиброаденоматоз. Точно так же воздействует на возникновение этого заболевания ожирение и заболевания печени.

Пролактин же образуется в гипофизе. При мастопатии уровень этого биологически активного вещества оказывается повышенным.

Патологические состояния гипофиза как раз и способствуют возникновению гиперпролактинемии. Это вещество активизирует процессы пролиферации в грудных железах.

Возникает железистый и кистозный фиброаденоматоз молочных желез потому, что образуется большое количество соединительной ткани, в то время как протоки органов расширяются.

Интересно, что если во время беременности и лактации уровень этого вещества в крови повышается, риск возникновения фиброзных изменений и рака, наоборот, снижается.

Соответственно, заболеть фиброаденомой можно тогда, когда в организме наблюдается патологическая, а не физиологическая гиперпролактинемия.

Известные симптомы патологии

Наиболее распространенные симптомы диффузной мастопатии — это появление в железе различного рода уплотнений, которые хорошо определяются во время прощупывания органа.

Кроме того, такие образования являются еще и болезненными во второй половине месячного цикла.

А перед менструацией в груди появляется дискомфорт ноющего и тянущего характера. Боль иррадиирует в лопатку или в верхнюю конечность.

Осмотр у маммолога, самообследование позволяют обнаружить такие признаки диффузной фиброзной мастопатии, как узлы, уплотнения (единичные и множественные).

Иногда они могут обретать вид гроздьев винограда: при этом поражаются практически все отделы железы. Другие симптомы заболевания такие:

- умеренная степень увеличения груди;

- отек;

- выделение из сосков прозрачной или кровянистой жидкости (количество ее может быть незначительным или же, наоборот, скудным);

- увеличение лимфоузлов в подмышечной области.

Однако приблизительно в 15% случаев ДФКМ не обнаруживает никаких симптомов.

В значительной степени это связано с различным порогом болевой чувствительности у женщин и особенностями расположения нервов в области железы.

Также железистая мастопатия может и не обнаруживаться в процессе пальпации. Вот почему так важно пройти комплексное диагностическое обследование.

Характерно, что перед менструацией возможно увеличение подобных образований.

После того как она закончится, уплотнение может уменьшиться. В отличие от рака, фиброаденоматозные узлы не спаиваются с кожей.

Диагностика болезни

Диффузные изменения молочных желез подлежат комплексной диагностике.

При этом применяются:

- пальпация желез и лимфатических узлов, прилегающих к ним;

- маммография (она обязательно делается в 2-х проекциях);

- пневмокистография;

- ультразвуковое обследование;

- дуктография;

- радиотермометрия;

- пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия;

- анализ крови развернутый;

- цитологическое исследование.

Наиболее точный диагноз может быть поставлен с помощью УЗИ и маммографии. Первое безвредно для человека, так что его можно повторять многократно.

Некоторые женщины не знают, что это такое, и боятся проходить диагностику УЗИ, ссылаясь на то, что ультразвук отрицательно сказывается на состоянии желез.

Это совершенно напрасно: диагностика дает развернутый ответ на вопрос по поводу состава ткани и тенденции развития опухолевого процесса.

По информативности такая методика диагностики мастопатии молочных желез превосходит маммографию.

Маммография же может применяться чаще при жировом перерождении ткани. Дело в том, что при таком заболевании эхопризнаки не настолько заметны.

Данная диагностика хорошо показывает наименьшие узлы в железе. Только при маммографии можно заметить диффузные фиброзные изменения молочных желез диаметром меньше 1 см.

В настоящее время применяется комплексное лечение болезни. Оно, в основном, зависит от характера преобладающих изменений в органе.

Так, при наличии болей в груди лечение диффузной мастопатии неразрывно связано с применением:

- анальгетиков;

- масла ночной примулы;

- гомеопатических препаратов;

- витаминов;

- фитопрепаратов.

С лечебными и контрацептивными целями используются аналоги прогестагенов (они могут быть имплантируемыми или в виде инъекций).

Показали свою эффективность медроксипрогестерон и норэтиндрон энантат. Препарат на основе медроксипрогестерона (Депо-провера) вводится инъекционно (внутримышечно) через каждые 3 месяца.

Осложнения после такого лечения — продолжительная аменорея и появление межменструальных кровянистых выделений.

Депо-провера не оказывает патологического воздействия на здоровую ткань молочной железы и матки.

Норплант — это имплантируемый препарат. Его вводят в организм на 5 лет. В течение этого времени он оказывает необходимую гормональную и терапевтическую поддержку.

В последнее время появляется информация об эффективности активной гормональной терапии.

Ведь очень часто диффузная мастопатия молочных желез развивается именно по причине гормональных сдвигов.

Активное применение гестагенов эффективно в 70% случаев гиперпластических процессов в молочной железе.

Контрольное обследование спустя год после проводимой терапии показывает, что железистая мастопатия регрессирует, так как снижается плотность железистого и фиброзного компонентов. Структура тканей при этом обладает нормальным видом.

Наиболее часто среди пероральных гестагенов применяют Утрожестан и Дюфастон. Второй — это препарат-аналог естественного прогестагена.

Утрожестан является прогестероном: его форма применения смешанная, то есть медикамент можно употреблять перорально и интравагинально. Дозировка этих препаратов — сугубо индивидуальная.

Женщинам после 45-летнего возраста могут назначаться и некоторые препараты на основе мужских половых гормонов.

Среди них высокую эффективность имеет Метилтестостерон. Тестобромлецид же включает в состав успокаивающие компоненты, благоприятно воздействующие на нервную систему и снимающие стрессы.

О негормональном лечении

Негормональная терапия уплотнений — важная составляющая комплексного подхода. Вот некоторые рекомендации негормонального лечения фиброаденом:

- Чрезвычайно важна диета. Необходимо исключить из рациона чай, кофе, шоколад. Одновременно рекомендуется увеличить в суточном рационе количество фруктов, свежих овощей. Жиры животного происхождения ограничиваются.

- Категорически запрещается курение и употребление алкоголя.

- Рекомендуется заниматься физкультурой, нормализовать половую жизнь, устранить стрессовые ситуации.

- Важно принимать препараты, влияющие преимущественно на нервную систему. К ним относятся седативные, нейролептические лекарства и транквилизаторы. Их назначает только специалист.

- Важно употреблять настойку йода. Это необходимо для нормализации работы щитовидной железы.

- Требуется укреплять иммунную систему. Для этого принимают настойку элеутерококка и женьшеня.

- Нестероидные противовоспалительные медикаментозные препараты назначаются только врачом. Их самостоятельное употребление, несмотря на то, что они оказывают положительное воздействие и снимают боль, запрещено.

- Фиброзную мастопатию можно лечить и с помощью физиотерапии. Показаны электрофорез, магнитолечение, иглоукалывание.

- Местное лечение Димексидом или Новокаином рекомендуется в случае, если, например, у пациентки диагностирована фиброзная или кистозная мастопатия с преобладанием болевого синдрома. Для этого же используются и разные биологически активные добавки в пищу.

Ряд исследований указывает на то, что лечение диффузной фиброзно-кистозной мастопатии с помощью целебных трав достаточно эффективно. Для этого используют:

- тысячелистник;

- траву хвоща полевого;

- цветки трехцветной фиалки;

- плоды шиповника;

- крапиву;

- толокнянку;

- траву полыни;

- чистотел;

- листья эвкалипта.

На основании большого количества лекарственных растений и микроэлементов созданы и гомеопатические препараты, позволяющие снизить интенсивность развития ФКМ и привести состояние тканей железы в норму.

Профилактика заболевания

Профилактика фиброзно-кистозной мастопатии сводится к таким мерам:

- своевременное обнаружение и лечение любых нарушений месячного цикла женщины;

- своевременная диагностика и терапия гинекологических патологий;

- рациональное планирование семьи и рождение детей, поскольку мастопатия диффузно-фиброзная часто развивается у нерожавших женщин;

- предупреждение абортов, лечение состояний, грозящих выкидышами;

- нормализация грудного вскармливания (крайне важно для здоровья женщины, чтобы период кормления ребенка грудью был больше, чем 3 месяца);

- избегание и коррекция психотравмирующих состояний и стрессов;

- лечение всех патологий эндокринной системы (таких, как болезни щитовидной железы, диабет, патологии других органов внутренней секреции);

- предупреждение и эффективное лечение ожирения;

- своевременная диагностика любых заболеваний молочной железы у женщин, входящих в группу риска (и, прежде всего, у тех, у кого обнаружена неблагоприятная семейная расположенность);

- борьба с курением и употреблением алкоголя;

- Связанные материалы