Что такое маточное кровотечение пубертатного периода

Глава 6. МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Маточные

кровотечения пубертатного периода (МКПП) — патологические кровотечения,

обусловленные отклонениями отторжения эндометрия у девочек-подростков с

нарушениями циклической продукции стероидньгх гормонов с момента первой

менструации до 18 лет. МКПП составляют 20- 30% среди всех

гинекологических заболеваний детского возраста.

Этиология и патогенез. В

основе МКПП лежит нарушение циклического функционирования

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. В результате изменяется ритм

секреции рилизинг-гормонов, ФСГ и ЛГ, нарушается фолликулогенез в

яичниках и, как следствие, происходит маточное кровотечение.

На

фоне дисгормональных изменений в яичнике начинаются рост и созревание

нескольких фолликулов, которые подвергаются атрезии. В процессе их роста

в организме наблюдается относительная гиперэстрогения, т.е.

уровень эстрогенов не превышает нормальные показатели, однако желтое

тело отсутствует, поэтому матка находится под влиянием только

эстрогенов. Гормональная дисфункция может также приводить к персистенции

одного фолликула, в связи с чем желтое тело не образуется. При этом

уровень эстрогенов, оказывающих действие на эндометрий, существенно выше

нормы — абсолютная гиперэстрогения.

Нередко

в яичниках образуются фолликулярные кисты (82,6%), реже — кисты желтого

тела (17,4%). Вне зависимости от относительной или абсолютной

гиперэстрогении слизистая оболочка матки своевременно (в дни

менструаций) не отторгается и подвергается гиперпластической

трансформации — развивается железисто-кистозная гиперплазия. В слизистой

оболочке отсутствует фаза секреции, ее чрезмерное разрастание приводит к

нарушению питания и отторжению. Отторжение может сопровождаться

обильным кровотечением или растягиваться во времени.

При рецидивирующих МКПП возможна атипическая гиперплазия.

Нарушению

гормональной регуляции у девочек с МКПП способствуют психический и

физический стресс, переутомление, неблагоприятные бытовые условия,

гиповитаминозы, дисфункция щитовидной железы и(или) коры надпочечников.

Большое значение в развитии МКПП имеют как острые, так и хронические

инфекционные заболевания (корь, коклюш, ветряная оспа, эпидемический

паротит, краснуха, острые респираторные вирусные инфекции и особенно

частые ангины, хронический тонзиллит). Кроме того, могут иметь значение

осложнения у матери во время бере-

менности, родов, инфекционные заболевания родителей, искусственное вскармливание.

Клиническая картина заключается

в появлении кровяных выделений из половых путей после задержки

менструаций на срок от 14-16 дней до 1,5-6 мес. Подобные нарушения

менструального цикла иногда появляются сразу после менархе, иногда в

течение первых 2 лет. У 1/3 девочек они могут

повторяться. Кровотечение может быть обильным и приводить к анемии,

слабости, головокружению. Если подобное кровотечение продолжается

несколько дней, вторично может наступить нарушение свертываемости крови

по типу ДВС-синдрома, и тогда кровотечение еще больше усиливается. У

некоторых больных кровотечение может быть умеренным, не сопровождаться

анемией, но продолжаться 10-15 дней и более.

МКПП не зависят от соответствия календарного и костного возраста, а также от развития вторичных половых признаков.

Диагностика МКПП осуществляется после гемостаза на основании определения уровня и характера изменений в репродуктивной системе.

Диагностика

основывается на данных анамнеза (задержка менструаций) и появлении

кровяных выделений из половых путей. Наличие анемии и состояние

свертывающей системы крови определяют при лабораторном исследовании

(клинический анализ крови, коагулограмма, включая число тромбоцитов,

активированное частичное тромбопластическое время, время кровотечения и

время свертывания; биохимический анализ крови). В сыворотке крови

определяют уровень гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрогены, прогестерон,

кортизол, тестостерон, ТТГ, Т3, Т4), проводят

тесты функциональной диагностики. Целесообразна консультация

специалистов — невролога, эндокринолога, офтальмолога (состояние

глазного дна, определение цветовых полей зрения). В межменструальном

промежутке рекомендуется измерять базальную температуру. При однофазном

менструальном цикле базальная температура монотонная.

Для

оценки состояния яичников и эндометрия проводят УЗИ, при ненарушенной

девственной плеве — с использованием ректального датчика.

У

живущих половой жизнью методом выбора является применение влагалищного

датчика. На эхограмме у пациенток с МКПП выявляется незначительная

тенденция к увеличению объема яичников в период между кровотечениями.

Клинико-эхографические признаки персистирующего фолликула: эхонегативное

образование округлой формы диаметром от 2 до 5 см, с четкими контурами в

одном или обоих яичниках.

После

остановки кровотечения необходимо по возможности более точно выяснить

преимущественное поражение регулирующей системы репродукции. С этой

целью оценивают развитие вторичных половых признаков и костный возраст,

физическое развитие, применяют рентгенографию черепа с проекцией

турецкого седла; ЭхоЭГ, ЭЭГ; по показаниям — КТ или МРТ (для исключения

опухоли гипофиза); эхографию надпочечников и щитовидной железы.

УЗИ,

особенно с допплерометрией, целесообразно проводить в динамике, так как

при этом можно визуализировать атретические и персистирую-щие

фолликулы, зрелый фолликул, овуляцию, образование желтого тела.

Дифференциальная диагностика МКПП

проводится прежде всего с начавшимся и неполным абортом, который легко

исключить с помощью УЗИ. Маточные кровотечения в пубертатном периоде не

только функциональные; они могут быть и симптомами других заболеваний.

Одно из первых мест занимает идиопатическая аутоиммунная

тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). Образующиеся в

организме аутоантитела против тромбоцитов разрушают важнейшие факторы

гемокоагуляции и вызывают кровотечения. Эта врожденная патология

протекает с периодами ремиссии и ухудшения. Девушки с болезнью Верльгофа

уже с раннего детства страдают носовыми кровотечениями, кровоточивостью

при порезах и ушибах, после экстракции зубов. Первая же менструация у

больных с болезнью Верльгофа переходит в кровотечение, что служит

дифференциально-диагностическим признаком. На коже больных, как правило,

видны множественные кровоподтеки, петехии. Установлению диагноза

болезни Верльгофа помогают анамнез и внешний вид больных. Диагноз

уточняют на основании исследований крови: уменьшение числа тромбоцитов

<70-100 г/л, увеличение времени свертывания крови, длительность

кровотечения, изменение показателей коагулограммы. Иногда определяется

не только тромбоцитопения (пониженное число тромбоцитов), но и

тромбастения (функциональная неполноценность тромбоцитов). При выявлении

болезни Верльгофа и других заболеваний крови лечение осуществляется

совместно с гематологами. Используемые при этом большие дозы

дексаметазона могут приводить к аменорее на период лечения.

МКПП

могут быть результатом воспалительных изменений внутренних половых

органов, в том числе туберкулезного поражения эндометрия, рака шейки и

тела матки (редко).

Лечение маточных

кровотечений проводят в 2 этапа. На 1-м этапе осуществляется гемостаз,

на 2-м — терапия, направленная на профилактику рецидивов кровотечения и

регуляцию менструального цикла.

При

выборе метода гемостаза необходимо учитывать общее состояние больной и

величину кровопотери. Пациенткам с невыраженной анемиза-цией (уровень Hb

>100 г/л, показатель гематокрита >30%) и отсутствием по данным

УЗИ гиперплазии эндометрия проводится симптоматическая гемостатическая

терапия. Назначают сокращающие матку средства: оксито-цин,

кровоостанавливающие препараты (этамзилат, транексамовая кислота,

Аскорутин♠). Хороший гемостатический эффект дает сочетание

указанной терапии с физиотерапией — применяемых синусоидальных

модулированных токов на область шейных симпатических узлов (по 2

процедуры в день в течение 3-5 дней), а также с иглорефлексотерапией или

электропун-ктурой.

При

неэффективности симптоматической гемостатической терапии проводится

гормональный гемостаз монофазными комбинированными эстроген-гестагенными

препаратами (ригевидон*, марвелон*, регулон*

и др.), которые назначают по 1 таблетке каждый час (не более 5

таблеток). Кровотечение прекращается, как правило, в течение 1 сут.

Затем дозу постепенно снижают до 1 таблетки в день. Курс лечения

продолжают в течение 10 дней (короткий курс) или 21 дня.

Менструальноподобные выделения

после прекращения приема эстроген-гестагенов бывают умеренными и заканчиваются в течение 5-6 дней.

При

длительном и обильном кровотечении, когда имеются симптомы анемии и

гиповолемии, слабость, головокружение, при уровне Hb <70 г/л и

гематокрите <20% показан хирургический гемостаз — раздельное

диагностическое выскабливание под контролем гистероскопии с тщательным

гистологическим исследованием соскоба. Во избежание разрывов девственную

плеву обкалывают 0,25% раствором прокаина с 64 ЕД гиалуронида-зы

(лидаза*). Пациенткам с нарушением свертывающей системы крови

раздельное диагностическое выскабливание не проводится. Гемостаз

осуществляют комбинированными эстроген-гестагенными препаратами, при

необходимости (по рекомендации гематологов) — в сочетании с

глюкокор-тикостероидами.

Одновременно

с консервативным или хирургическим лечением необходимо проводить

полноценную антианемическую терапию: препараты железа (мальтофер♠, фенюльс♠ внутрь, венофер♠ внутривенно); цианокобала-мин (витамин В12♠) с фолиевой кислотой; пиридоксин (витамин В6♠) внутрь, аскорбиновая кислота (витамин С♠), рутозид (рутин♠).

В крайнем случае (уровень Hb <70 г/л, гематокрит <25%) переливают

компоненты крови — свежезамороженную плазму и эритроцитную массу.

С

целью профилактики рецидивов кровотечения после полного гемостаза на

фоне симптоматического и гемостатического лечения целесообразно

проведение циклической витаминотерапии: в течение 3 мес с 5-го по 15-й

день цикла назначают фолиевую кислоту — по 1 таблетке 3 раза в день,

глютаминовую кислоту — по 1 таблетке 3 раза в день, пиридок-син — 5%

раствор по 1 мл внутримышечно, витамин Е — по 300 мг через день, а с

16-го по 25-й день цикла — аскорбиновую кислоту — по 0,05 г 2-3 раза в

день, тиамин (витамин В1♠) — 5% раствор по 1 мл

внутримышечно. Для регуляции менструальной функции используют также

эндоназальный электрофорез лития, пиридоксина, прокаина, электросон.

Профилактика кровотечения после гормонального гемостаза заключается в

приеме монофазных комбинированных эстроген-гестагенных препаратов

(новинет*, мерсилон*, логест*, джес*) — по 1 таблетке, начиная с 1-го дня менструального цикла (в течение 21 дня), либо гестагенов — дидрогестерон (дюфа-стон*)

по 10-20 мг в день с 16-го по 25-й день в течение 2-3 мес с последующей

циклической витаминотерапией. Больным с гиперпластическими процессами

эндометрия после выскабливания, как и после гормонального гемостаза,

следует проводить профилактику рецидивов. Для этого назначают

эстроген-гестагенные препараты или чистые гестагены (в зависимости от

изменений в яичнике — атрезия или персистенция фолликула). Большое

значение имеют меры общего оздоровления, закаливание, полноценное

питание, санация очагов инфекции.

Правильная

и своевременная терапия и профилактика рецидивов МКПП способствуют

циклическому функционированию всех отделов репродуктивной системы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение МКПП.

2. Какова этиология МКПП?

3. Каков патогенез МКПП?

4. С чем проводится дифференциальная диагностика МКПП?

5. Изложите основные принципы лечения МКПП.

6. В чем заключается профилактика рецидивов маточных кровотечений?

Источник

Маточное кровотечение может возникнуть у девочки-подростка, начиная с первой менструации. В мире частота данного заболевания варьирует от 8 до 30% среди девушек-подростков разных стран, в России аномальные маточные кровотечения составляют почти 50% среди всех гинекологических заболеваний подростков.

Маточное кровотечение может быть чрезмерно обильным по объему теряемой крови, а может проявляться в виде длительных умеренных или судных кровяных выделений из половых путей. Опасность маточного кровотечения заключается в развитии таких грозных осложнений, как шоковое состояние с потерей сознания вследствие потери большого объема крови. Продолжение кровотечения до 2 и более недель вызывает развитие воспаления матки и развитие анемии средней или тяжелой степени, сопровождающейся выраженной слабостью, апатией, отсутствием аппетита и интереса к жизни. Опасна и несвоевременная диагностика тяжелых заболеваний, являющихся причиной возникновения маточного кровотечения.

Причины возникновения

- Полип эндометрия/шейки матки

- Аденомиоз

- Миома матки

- Новообразования влагалища, шейки матки, матки

- Заболевания крови

- Нарушения процесса овуляции: функциональные кисты яичников, синдром поликистозных яичников, гипотиреоз, гиперпролактинемия, резкое изменение массы тела, чрезмерные физические/умственные нагрузки, стресс

- Эндометрит

- Мальформации сосудов

- Прием лекарственных препаратов (эстрогенов, гестагенов, кортикостероидов, нейролептиков и т.п.)

Клинические проявления

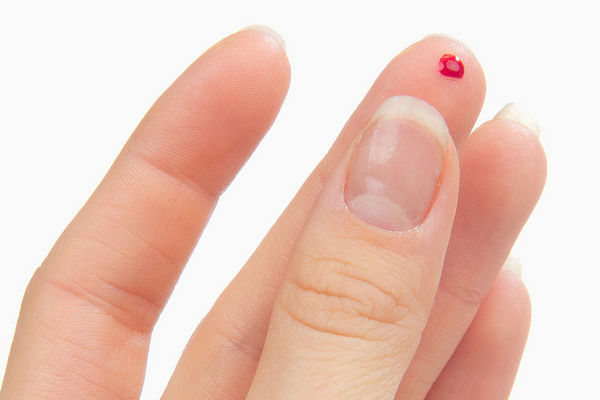

- обильные кровяные выделения из половых путей (пропитывание средства гигиены впитывающей способности «нормал» менее чем за 2 часа)

- наличие в обильных кровяных выделениях из половых путей сгустков крови размером более 3 см

- длительные кровяные выделения из половых путей (больше 8 дней)

- частые кровяные выделения из половых путей (чаще, чем через 21 день)

- межменструальные кровяные выделения из половых путей длительностью более 2 дней

Диагностика

- оценка меноциклограммы, обильности кровяных выделений

- гинекологический осмотр с вагиноскопией

- группа крови, резус-фактор

- клинический анализ крови с определением СОЭ

- биохимический анализ крови + С-реактивный белок

- определение содержания железа в сыворотке крови + ферритина + трансферрина

- гемостазиограмма

- определение концентрации гормонов крови (ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Пролактин + гормоны щитовидной железы (по показаниям) + андрогенные фракции гормонов крови (по показаниям))

- УЗИ органов малого таза (при первичном обращении и в динамике на фоне проводимого лечения)

- Микроскопическое исследование содержимого влагалища

- ПЦР-исследование содержимого влагалища

- УЗИ молочных желез (при наличии показаний)

- УЗИ щитовидной железы (при наличии показаний)

- Микробиологическое исследование содержимого влагалища с определением чувствительности к антибактериальным средствам (по показаниям)

- Диагностическая жидкостная гистероскопия без наркоза (по показаниям)

- Консультация педиатром (по показаниям)

- Консультация гематологом (по показаниям)

- Консультация эндокринологом (по показаниям)

- Консультация медицинским психологом (по показаниям)

Описание метода инвазивной диагностики

Рецидивирующие (повторяющиеся) маточные кровотечения в большинстве случаев являются следствием воспалительного процесса в матке (эндометрита). Причиной маточного кровотечения может быть аденомиоз – заболевание, при котором клетки, подобные по строению клеткам внутренней оболочки матки, выявляют в нетипичных для их расположения тканях. Иногда причиной длительных кровяных выделений из половых путей является полип тела или шейки матки.

Для того чтобы более точно определить все возможные причины возникновения заболевания, при наличии показаний, в нашем отделении девочкам проводится исследование стенок и содержимого полости матки – жидкостная диагностическая гистероскопия. Это исследование высокоинформативно, проводится в условиях местного обезболивания специальным гелем, и легко переносится подростками. Полученные при таком комплексном обследовании данные позволяют провести лечение пациентки с максимально высокой эффективностью.

Методы лечения

Проводится комплексное лечение с учетом выявленных при обследовании причин возникновения маточного кровотечения. Лечение включает в себя:

- Гемостатическую (кровоостанавливающую) терапию

- Инфузионную терапию

- Антианемическую терапию (железо-содержащими препаратами)

- Противовоспалительную терапию, в том числе физиолечение

- Применение препаратов, содержащих факторы свертывания

- При необходимости индивидуально подбирается гормональная гемостатическая терапия.

Источник