Что такое гипоксия кровотечение это

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 ноября 2016;

проверки требуют 26 правок.

Гипокси́я (др.-греч. ὑπό — под, внизу + греч. οξογόνο — кислород; кислородное голодание) — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).

Если сила или длительность гипоксического воздействия превышают адаптационные возможности организма, органа или ткани — в них развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительны к кислородной недостаточности центральная нервная система, мышца сердца, ткани почек, печени.

Устойчивость к гипоксии может быть повышена. Для этого применяют фармакологические средства[1] и немедикаметозные методы,[2] улучшающие доставку кислорода и/или эффективность его использования (ишемическое прекондиционирование (гипоксическая тренировка), гипербарическая оксигенация,[3] вдыхание воздушных смесей, обогащённых кислородом).

Ключевой медиатор в процессах адаптации клеток к гипоксии — белки HIF (Hypoxia-Inducible Factors, факторы, индуцируемые гипоксией).

Классификация[править | править код]

Баркрофт в 1925 году предложил классификацию, где разделил аноксические (гипоксические) состояния на 3 вида:[4]

- Аноксическая

- Анемическая

- Застойная

По этиологии[править | править код]

- Гипоксическая (экзогенная) — при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (низкое атмосферное давление, закрытые помещения, высокогорье);

- Дыхательная (респираторная) — при нарушении транспорта кислорода из атмосферы в кровь (дыхательная недостаточность);

- Гемическая (кровяная) — при снижении кислородной ёмкости крови (анемия; инактивация гемоглобина угарным газом или окислителями);

- Циркуляторная — при недостаточности кровообращения (сердца либо сосудов), сопровождается повышением артериовенозной разницы по кислороду;

- Тканевая (гистотоксическая) — при нарушении использования кислорода тканями (пример: цианиды блокируют цитохромоксидазу — фермент дыхательной цепи митохондрий);

- Перегрузочная — вследствие чрезмерной функциональной нагрузки на орган или ткань (в мышцах при тяжёлой работе, в нервной ткани во время эпилептического приступа);

- Смешанная — любая тяжелая/длительная гипоксия приобретает тканевой компонент (гипоксия → ацидоз → блокада гликолиза → отсутствие субстрата для окисления → блокада окисления → тканевая гипоксия).

- Техногенная — возникает при постоянном пребывании в среде с повышенным содержанием вредных выбросов

По распространенности процесса[править | править код]

- общая

- Местная

По скорости развития[править | править код]

- Молниеносная

- Острая

- Подострая

- Хроническая

Патогенез[править | править код]

В общем случае гипоксию можно определить как несоответствие энергопродукции энергетическим потребностям клетки. Основное звено патогенеза — нарушение окислительного фосфорилирования в митохондриях, имеющее 2 последствия:

- Нарушение образования АТФ → энергодефицит → нарушение энергозависимых процессов, а именно:

- сокращения — контрактура всех сократимых структур,

- синтеза — белков, липидов, нуклеиновых кислот,

- активного транспорта — потеря потенциала покоя, поступление в клетку ионов кальция и воды.

- Накопление молочной кислоты и кислот цикла Кребса → ацидоз, вызывающий:

- блокаду гликолиза, единственного пути получения АТФ без кислорода;

- повышение проницаемости плазматической мембраны;

- активацию лизосомальных ферментов в цитоплазме с последующим аутолизом клетки.

Клиника[править | править код]

Проявления гипоксии зависят от конкретной причины возникновения (пример: цвет кожи при отравлении угарным газом ярко-розовый, окислителями — землистый, при дыхательной недостаточности — синюшный) и возраста (пример: гипоксия у плода и взрослого человека).

Наиболее общими признаками являются следующие:

- При острой гипоксии:

- Увеличение частоты и глубины дыхания, возникновение одышки;

- Увеличение частоты сердечных сокращений;

- Нарушение функции органов и систем.

- При хронической гипоксии:

- Стимуляция эритропоэза с развитием эритроцитоза;

- Нарушение функции органов и систем.

Диагностика[править | править код]

Диагностика гипоксии важна в двух случаях:

- при нарушениях внешнего дыхания (например, операции под наркозом, пребывание на искусственной вентиляции лёгких) — методом пульсоксиметрии определяют насыщение (сатурацию) артериальной крови кислородом — SaO2 — в норме 95 %;

- при гипоксии плода в конце беременности — методом кардиотокографии или при помощи акушерского стетоскопа определяют частоту сердечных сокращений плода.

Лечение[править | править код]

- Этиотропное — устранение причины гипоксии;

- Патогенетическое — устранение вторичных нарушений метаболизма, усугубляющих энергодефицит, т. н. «метаболическая терапия». Используются препараты из группы антигипоксантов.

Профилактика[править | править код]

Устранение причины гипоксии до её возникновения.

Прогноз[править | править код]

Определяется длительностью и интенсивностью действия причины, а также реактивностью организма.

См. также[править | править код]

- Аноксия

- Избыточное потребление кислорода после нагрузки

- Высотная болезнь (высотная гипоксия)

- Кислородное отравление

- Игры с асфиксией

Ссылки[править | править код]

- https://www.webmd.com/asthma/guide/hypoxia-hypoxemia

- https://medlineplus.gov/ency/article/001435.htm

- https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-75246-4_97#page-1

Примечания[править | править код]

- ↑ O. S. Levchenkova, V. E. Novikov, E. A. Parfenov, K. N. Kulagin. Neuroprotective Effect of Antioxidants and Moderate Hypoxia as Combined Preconditioning in Cerebral Ischemia // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. — 2016-12-01. — Т. 162, вып. 2. — С. 211–214. — ISSN 1573-8221. — doi:10.1007/s10517-016-3578-9.

- ↑ Jonathan M. Gleadle, Annette Mazzone. Remote ischaemic preconditioning: closer to the mechanism? // F1000Research. — 2016-01-01. — Т. 5. — С. 2846. — doi:10.12688/f1000research.9633.1.

- ↑ Wei-Wei Zhai, Liang Sun, Zheng-Quan Yu, Gang Chen. Hyperbaric oxygen therapy in experimental and clinical stroke // Medical Gas Research. — 2016-04-01. — Т. 6, вып. 2. — С. 111–118. — doi:10.4103/2045-9912.184721.

- ↑ А.Д. Адо. Патологическая физиология. — Том. ун-та, 1994. — С. 354. — 468 с. — ISBN 5-7511-0672-5.

Источник

Гипоксия (дословный перевод с греческого – «мало кислорода») — состояние кислородного голодания всего организма и отдельных органов и тканей, вызванное различными внешними и внутренними факторами.

Причины гипоксии

- Гипоксическая (экзогенная) — при снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе (душные непроветриваемые помещения, условия высокогорья, высотный полет без кислородного оборудования);

- Дыхательная (респираторная) — при возникновении полного или частичного нарушения движению воздуха в легких (пример: удушение, утопление, отек слизистой оболочки бронхов, бронхоспазм, отек легких, пневмонии и т.д.);

- Гемическая (кровяная) — при снижении кислородной емкости крови, т.е. когда кровь теряет способность присоединять к гемоглобину эритроцитов (главному переносчику кислорода) кислород. Наиболее часто возникает при отравлениях угарным газом, при гемолизе эритроцитов, при анемии (малокровии);

- Циркуляторная — при сердечно – сосудистой недостаточности, когда движение крови обогащенной кислородом к тканям и органам затруднено или невозможно (пример: инфаркт миокарда, пороки сердца, васкулиты, поражение сосудов при диабете и т.д.);

- Гистотоксическая (тканевая) — при нарушении поглощения кислорода тканями организма (пример: некоторые яды и соли тяжелых металлов способны блокировать ферменты, участвующие в «тканевом дыхании»);

- Перегрузочная — вследствие чрезмерной функциональной нагрузки на орган или ткань (пример: чрезмерные нагрузки на мышцы при тяжелой работе, когда потребность в кислороде выше его реального притока в ткань);

- Смешанная — сочетание нескольких вышеприведенных вариантов.

Признаки и симптомы гипоксии, механизмы защиты организма от гипоксии

Признаки гипоксии весьма разнообразны и почти всегда зависят от степени ее выраженности, длительности воздействия и причины возникновения. Мы приведем самые основные симптомы и объясним их причины развития.

Гипоксия бывает острой (развивается через несколько минут, часов) от начала воздействия причинного фактора или может быть хронической (развивается медленно, на протяжении нескольких месяцев или лет).

Острая гипоксия имеет более ярко выраженную клиническую картину и тяжелые быстро развивающиеся последствия для организма, которые могут быть необратимыми. Хроническая гипоксия т.к. развивается медленно, позволяет организму больного адаптироваться к ней, поэтому пациенты с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне хронических легочных заболеваний живут длительное время без драматических симптомов. В то же время хроническая гипоксия так же приводит к необратимым последствиям.

Основные механизмы защиты организма от гипоксии

1) Увеличение частоты дыхания, для усиления поступления кислорода к легким и его дальнейший транспорт кровью. Вначале дыхание частое и глубокое, однако, по мере истощения дыхательного центра становится редким и поверхностным.

2) Увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления и увеличение сердечного выброса. Тем самым организм, испытывающий кислородный голод пытается «раздать» как можно больше и быстрее кислорода в ткани.

3) Выброс депонированной крови в кровоток и усиленное образование эритроцитов – для увеличения количества переносчиков кислорода.

4) Замедление функционирования некоторых тканей, органов и систем, с целью уменьшения потребления кислорода.

5) Переход на «альтернативные источники получения энергии». Поскольку кислорода для полного обеспечения энергетических потребностей организма не хватает, происходит запуск альтернативных источников получения энергии, для обеспечения практически всех процессов происходящих в организме. Этот механизм защиты называется анаэробный гликолиз, т.е расщепление углеводов (основной источник энергии, которая выделяется при их распаде) без участия кислорода. Однако, обратной стороной этого процесса становится накопление нежелательных продуктов таких как молочная кислота, а так же сдвиг кислотно-щелочного баланса в кислую сторону (ацидоз). В условиях ацидоза начинает проявляться вся тяжесть гипоксии. Нарушается микроциркуляция в тканях, становится неэффективным дыхание и кровообращение и в конечном итоге наступает полное истощение резервов и остановка дыхания и кровообращения, т.е. смерть.

Вышеперечисленные механизмы при острой гипоксии краткосрочные быстро истощаются, что приводит к смерти пациента. При хронической гипоксии они способны длительно функционировать, компенсируя кислородный голод, но приносят постоянные страдания больному.

В первую очередь страдает центральная нервная система. Головной мозг всегда получает 20% всего кислорода организма, это т.н. «кислородный долг» организма, который объясняется колоссальной потребностью мозга в кислороде. К легким расстройствам при гипоксии мозга относят: головные боли, сонливость, заторможенность, быструю утомляемость, нарушение концентрации внимания. Тяжелые признаки гипоксии: дезориентация в пространстве, нарушения сознания вплоть до комы, отек головного мозга. Пациенты, страдающие хронической гипоксией, приобретают тяжелые расстройства личности связанные с т.н. гипоксической энцефалопатией.

Низкое содержание кислорода в тканях проявляется их окрашиванием в синюшный цвет (цианоз). Цианоз может быть диффузным (распространенным) например при бронхоспазме. Бывает акроцианоз -синюшный цвет пальцев и ногтевых пластинок и может быть цианоз носогубного треугольника. Например, при острой и хронической сердечной и дыхательной недостаточности.

Изменение формы ногтей и дистальных фаланг пальцев. При хронической гипоксии ногти утолщаются и приобретают округлую форму напоминающую «часовые стекла». Дистальные (ногтевые) фаланги пальцев утолщаются, придавая пальцам вид «барабанных палочек».

Диагностика гипоксии

Помимо характерного вышеописанного симптомокомплекса для диагностики гипоксии используют лабораторно-интрументальные методы исследования.

• Пульсоксиметрия – самый простой способ определения гипоксии. Достаточно одеть на палец пульсоксиметр и через несколько секунд будет определено насыщение (сатурация) крови кислородом. В норме этот показатель не ниже 95%.

• Исследование газового состава и кислотно-щелочного равновесия артериальной и венозной крови. Данный вид позволяет провести количественную оценку главенствующих показателей гомеостаза организма: парциальное давление кислорода, углекислого газа, pH – крови, состояние карбонатного и бикарбонатного буфера и т.д.

• Исследование газов выдыхаемого воздуха. Например капнография, СО-метрия и т.д.

Лечение гипоксии

Лечебные мероприятия должны быть направлены на устранение причины гипоксии, борьбу с недостатком кислорода, коррекцию изменений в системе гомеостаза.

Иногда для борьбы с гипоксией достаточно простого проветривания помещения или прогулки на свежем воздухе. В случаях гипоксии, которая стала следствием заболеваний легких, сердца, крови или отравлений – требуются более серьезные мероприятия.

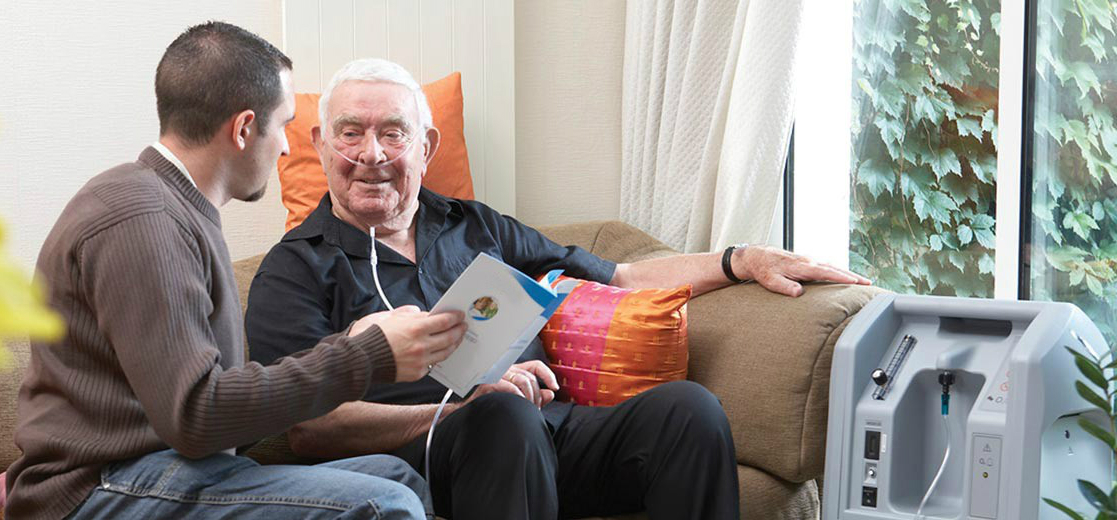

• Гипоксическая (экзогенная) — применение кислородного оборудования (кислородные аппараты, кислородные боллончики, кислородные подушки и т.д.);

• Дыхательная (респираторная) — применение бронхорасширяющих препаратов, антигипоксантов, дыхательных аналептиков и т.д., использование концентраторов кислорода или централизованной подачи кислорода вплоть до искусственной вентиляции легких. При хронической дыхательной гипоксии лечение кислородом становится одним из главных компонентов;

• Гемическая (кровяная) — переливание крови, стимуляция кроветворения, лечение кислородом;

• Циркуляторная — коррегирующие операции на сердце и (или) сосудах, сердечные гликозиды и прочие препараты с кардиотропным эффектом. Антикоагуллянты, антиагреганты для улучшения микроциркуляции. В ряде случаев применяется кислородотерапия.

• Гистоксическая (тканевая) — антидоты при отравлении, искусственная вентиляция легких, препараты улучшающие утилизацию кислорода тканями, гипербарическая оксигенация;

Как видно из сказанного почти при всех видах гипоксии находит применение лечение кислородом: от дыхания смесью из кислородных баллончиков или концентратора кислорода до до искусственной вентиляции легких. Помимо этого для борьбы с гипоксией используют препараты позволяющие восстановить кислотно-щелочное равновесие в крови, нейро и кардиопротекторы.

Кислородные баллончики являются бюджетным и удобным средством лечения гипоксии. Они не требуют настройки, особых навыков обращения, обслуживания, их удобно брать с собой. Ниже представлена подборка наиболее популярных моделей кислородных баллончиков:

Однако, стоит учитывать, что у кислородных баллончиков есть некоторые недостати. Во-первых, баллончики имеют свойство заканчиваться — в среднем, девяти литрового баллончика хватает на 70 — 100 вдохов и если необходимо продолжительное лечения, то нужен будет их большой запас. Во-вторых, если гипоксия является сопутствующим эффектом к другому заболеванию, баллончики, скорее всего, окажутся бесполезны.

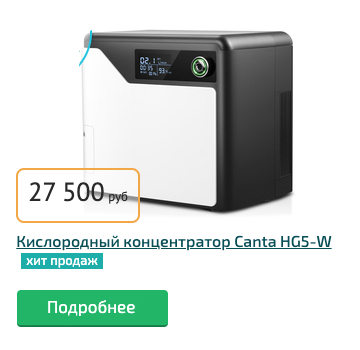

В таких случаях, неоспоримым преимуществом обладают кислородные концентраторы. Это аппараты, которые вырабатывают из окружающего воздуха обогащенную кислородом смесь для дыхания. Такая кислородотерапия компенсирует гипоксию, что приводит к уменьшению одышки и интоксикации:

———————————————————————

Статью подготовил Гершевич Вадим Михайлович

(врач торакальный хирург, кандидат медицинских наук).

Остались вопросы? Позвоните нам сейчас по телефону бесплатной линии 8 (800) 100-75-76 и мы с радостью квалифицированно проконсультируем и ответим на все интересующие Вас вопросы.

Источник

Состояние организма, при котором клетки и ткани не насыщаются кислородом, называется гипоксией. Она бывает у взрослых, детей и даже у ребенка, находящегося в утробе матери. Такое состояние считается патологическим. Оно приводит к серьезным и иногда необратимым изменениям в жизненно важных органах, включая сердце, мозг, центральную нервную систему, почки и печень. Предотвратить осложнения помогают специальные фармакологические методы и средства. Они направлены на увеличение количества доставляемого к тканям кислорода и уменьшение их потребности в нем.

Что такое гипоксия

Медицина определяет это понятие, как патологическое состояние, при котором в организме наблюдается дефицит кислорода. Оно возникает при нарушениях утилизации этого вещества на клеточном уровне или недостатке во вдыхаемом воздухе. Термин образован от двух греческих слов – hypo и oxigenium, которые переводятся как «мало» и «кислород». На бытовом уровне, гипоксия – это кислородное голодание, потому как все клетки организма страдают от его недостатка.

Причины

Общей причиной кислородного голодания может выступать недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Этому способствуют либо неблагоприятные внешние факторы , либо определенные заболевания и состояния. Если кислородное голодание развивается в результате недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, то форма патологии называется экзогенной. Ее причинами являются:

- пребывание в колодцах, шахтах, подводных лодках или других закрытых помещениях, которые не имеют сообщения с внешней средой;

- смог в городе, сильная загазованность;

- плохая вентиляция помещений;

- неисправность наркозо-дыхательной аппаратуры;

- нахождение в помещении, где много людей;

- разряженная атмосфера на высоте (болезнь летчиков, горная и высотная болезни).

Если патология стала следствием какого-либо заболевания или состояния организма, то она называется эндогенной. Причинами этого вида кислородного голодания выступают:

- заболевания дыхательной системы, такие как асбестоз (оседание асбестовой пыли в легких), пневмоторакс, гемоторакс (заполнение плевральной полости воздухом или кровью), бронхоспазм, бронхит, пневмония;

- наличие в бронхах инородных тел, например, после случайного заглатывания;

- приобретенные или врожденные пороки сердца;

- переломы и смещения костей грудной клетки;

- заболевания или патологии сердца, такие как инфаркт, сердечная недостаточность, облитерация перикарда, кардиосклероз (замещение сердечной мышцы соединительной тканью);

- травмы, опухоли и другие заболевания мозга, повредившие дыхательный центр ЦНС;

- венозная гиперемия (полнокровие);

- застойные явления в системе верхней или нижней полой вены;

- острая кровопотеря;

- асфиксия (удушье) любой природы;

- резкое сужение кровеносных сосудов в разных органах.

Внутриутробная гипоксия плода

Для еще не родившегося малыша кислородная недостаточность очень опасна. Она вызывает серьезные осложнения: на ранней стадии беременности – замедление или патологии развития плода, на поздней – поражения центральной нервной системы. Кислородное голодание ребенка бывает вызвано некоторыми системными заболеваниями беременной женщины, включая:

- патологии сердечно-сосудистой системы, которые приводят к спазмам сосудов и ухудшению кровоснабжения плода;

- заболевания внутренних органов, такие как пиелонефрит и воспаления мочевыделительной системы;

- железодефицитную анемию, которая нарушает поступление к тканям кислорода;

- хронические заболевания дыхательных органов, например, бронхиальная астма или астмоидный бронхит;

- нарушения в работе эндокринной системы.

Гипоксия при беременности часто связана с вредными привычками женщины. Беременной категорически воспрещается курить и пить алкоголь. Все токсины попадают в кровоток малыша и приводят к серьезным осложнениям. Гипоксия плода бывает связана и с другими нарушениями:

- аномалиями в развитии плаценты или пуповины;

- перенашиванием беременности;

- повышенным тонусом матки;

- преждевременной отслойкой плаценты;

- инфицированием плода;

- несовместимостью крови плода с кровью матери по резус-фактору;

- длительным сдавлением головки в родовых путях;

- обвитием пуповины вокруг шеи;

- попаданием в дыхательные пути слизи или околоплодных вод.

Признаки

Определить у человека гипоксию можно по определенным признакам. Существуют симптомы, общие для всех видов кислородного голодания. Они проявляются, когда мозг поглощает меньше положенной ему части кислорода. При таком нарушении наблюдаются следующие симптомы:

- Заторможенность нервной системы. Имеет выраженный характер. Пациент жалуется на тошноту, головную боль и головокружение. Иногда наблюдаются нарушения зрения и даже потеря сознания.

- Повышенная возбудимость. Человек перестает контролировать речь и движения, ощущает себя в состоянии эйфории.

- Изменение оттенка кожи. Лицо человека начинает бледнеть, а затем синеет или становится покрасневшим. Холодный пот указывает на то, что мозг пытается справиться с состоянием самостоятельно.

- Поражение мозга. Развивается при тяжелой форме кислородного голодания, может привести к отеку мозга. Это состояние сопровождается потерей всех рефлексов и нарушением работы и структуры органов. Пациент впадает в состояние комы.

Острая гипоксия

Симптоматика кислородной недостаточности несколько отличается для острой и хронической формы. В случае молниеносного кислородного голодания ни один симптом проявиться не успевает, потому как в течение 2-3 минут наступает смерть. Такое состояние очень опасно и требует экстренной помощи. Острая форма гипоксии развивается в течение 2-3 часов и характеризуется следующими признаками:

- уменьшение частоты сердечных сокращений;

- падение артериального давления;

- изменение общего объема крови;

- дыхание становится неритмичным;

- кома и агония с последующим летальным исходом, если гипоксия не была устранена на начальной стадии.

Хроническая

Эта форма гипоксии проявляется гипоксическим синдромом. В таком случае наблюдаются симптомы со стороны центральной нервной системы. Чувствительным к кислородному голоданию является головной мозг. В тканях органа развиваются очаги кровоизлияний, некрозов и других признаков разрушения клеток. На ранней стадии эти изменения вызывают у человека состояние эйфории и двигательного беспокойства.

При прогрессировании гипоксии кора головного мозга угнетается. Симптомы напоминают состояние алкогольного опьянения. Пациент испытывает следующие ощущения:

- судороги;

- сонливость;

- тошноту, рвоту;

- непроизвольное отхождение мочи, кала;

- нарушение сознания;

- шум в ушах;

- заторможенность;

- головную боль;

- головокружение;

- нарушения координации движений;

- вялость.

При судорогах возможно развитие опистотонуса – состояния, при котором человек выгибается дугой, его мышцы шеи и спины разгибаются, голова запрокидывается назад, а руки сгибаются в локтях. Поза напоминает фигуру «мостик». Кроме признаков угнетения коры головного мозга, при гипоксии наблюдаются:

- боли в области сердца;

- резкое снижение тонуса сосудов;

- тахикардия;

- пониженная температура тела;

- одышка;

- депрессия;

- падение артериального давления;

- цианоз – синюшность кожных покровов;

- неритмичное дыхание;

- делирий – «белая горячка»;

- корсаковский синдром – потеря ориентации, амнезия, замена реальных событий вымышленными.

Виды гипоксии

По типу распространенности кислородного голодания гипоксия бывает общей или местной. Самая широкая классификация разделяет это состояние на виды в зависимости от этиологии, т.е. причины возникновения. Так, гипоксия бывает:

- Экзогенной. Еще называется гипоксической гипоксией, которая обусловлена факторами окружающей среды. Патология развивается вследствие недостаточного поступления кислорода в организм.

- Эндогенной. Связана со сторонними заболеваниями или расстройствами.

Эндогенная гипоксия разделяется еще на несколько подтипов в зависимости от этиологии. Каждый из видов имеет определенную причину возникновения:

- Дыхательная (легочная, респираторная). Развивается из-за препятствий в районе легочных альвеол, что не дает гемоглобину моментально связываться с кислородом.

- Циркуляторная. Возникает из-за расстройства процессов кровообращения. По механизму развития она разделяется на ишемическую и застойную.

- Гемическая. Наблюдается при стремительном убывании гемоглобина. Гемическая гипоксия бывает анемической или вызванной ухудшением качества гемоглобина.

- Тканевая. Связана с прекращением абсорбции кислорода из-за подавления активности ферментов. Тканевая гипоксия наблюдается при радиации, отравлении ядовитыми веществами микробов, угарным газом или солями тяжелых металлов.

- Субстратная. На фоне нормальной транспортировки кислорода наблюдается нехватка полезных веществ. Чаще отмечается при сахарном диабете или длительном голодании.

- Перегрузочная. Возникает после тяжелых физических нагрузок.

- Смешанная. Является самым серьезным типом, наблюдается при серьезных жизнеугрожающих патологиях, например, при коме или отравлении.

Следующая классификация разделяет гипоксию на виды с учетом скорости развития кислородного голодания. Самой опасной является та, которая проявляется очень быстро, потому как она часто приводит к летальному исходу. В целом существуют следующие виды гипоксии:

- хроническая – длится от нескольких недель до пары лет;

- подострая – развивается в течение 5 часов;

- острая – длится не более 2 часов;

- молниеносная – продолжается 2-3 минуты.

Степени

Выделяется классификация гипоксии и в зависимости от уровня выраженности ее симптомов и тяжести дефицита кислорода. С учетом этих факторов кислородная недостаточность имеет следующие степени:

- Критическая. Гипоксический синдром приводит к коме или шоку, может закончиться агонией, смертельным исходом.

- Тяжелая. Нехватка кислорода выражена сильно, высок риск развития коматозного состояния.

- Умеренная. Клинические признаки гипоксии проявляются в состоянии покоя.

- Легкая. Кислородное голодание наблюдается только при физических нагрузках.

Последствия

Кислородная недостаточность влияет на работу всех органов и систем. Последствия зависят от того, в какой период патология была устранена и как долго она длилась. Если компенсаторные механизмы еще не были истощены, а дефицит кислорода был ликвидирован, то никаких негативных последствий не возникнет. Когда патология появилась в период декомпенсации, то осложнения определяются длительностью кислородного голодания.

Сильнее от этого состояния страдает головной мозг, ведь без кислорода он способен выдержать только 3-4 минуты. Затем клетки могут отмереть. Печень, почки и сердце выдерживают около 30-40 минут. Основные последствия дефицита кислорода:

- истощение адаптационных резервов;

- ослабление противоопухолевой защиты;

- снижение иммунитета;

- ухудшение памяти и скорости реакций;

- нейропсихический синдром;

- психоз;

- слабоумие;

- паркинсонизм (дрожательный паралич);

- непереносимость физических нагрузок;

- жировое перерождение клеток мышц, миокарда, печени.

Последствия для ребенка

Кислородная недостаточность выступает одной из частых причин не только смертности плода, но и появления у него пороков развития. Последствия зависят от триместра беременности и степени дефицита кислорода:

- Первый триместр. В этот период происходит закладка органов, поэтому из-за дефицита кислорода возможны замедление развития зародыша, формирование аномалий.

- Второй триместр. На этой стадии возникают проблемы с адаптацией малыша и патологии центральной нервной системы. При хронической форме возможна гибель ребенка.

- Третий триместр. Недостаток кислорода провоцирует отставание в развитии по срокам беременности. Также возможно серьезное повреждение нервной системы ребенка. Во время родов кислородное голодание становится причиной асфиксии.

Последствия гипоксии плода у ребенка после рождения

Перенесенное кислородное голодание после рождения малыша серьезно влияет на его здоровье. Ребенок становится беспокойным, легко возбудимым, страдает от высокого мышечного тонуса. Последний выражается в частом подергивании ножками или ручками, судорогах, дрожании подбородка. Среди других симптомов отмечаются вялость, частые срыгивания и нежелание брать грудь. Список более серьезных последствий включает:

- мертворожденность;

- смерть в раннем послеродовом периоде;

- нарушение или задержка психомоторного и интеллектуального развития;

- поражения сосудов и сердца;

- заболевания нервной системы;

- проблемы с мочевыделительными органами;

- тяжелые заболевания глаз.

Как определить гипоксию плода

Заподозрить у малыша недостаток кислорода можно по высокой двигательной активности. Она является рефлексом, которым ребенок пытается восстановить нормальный кровоток и увеличить кровоснабжение. Беременная женщина ощущает следующее:

- бурное шевеление малыша;

- резкие сильные толчки, которые доставляют боль и неудобство;

- при усилении кислородной недостаточности – постепенное ослабление толчков, которые могут исчезнуть совсем.

При последнем признаке женщина должна насторожиться. В целом активность плода в женской консультации наблюдают с 28 недели срока. При определении внутриутробной кислородной недостаточности врачи используют следующие методы:

- Выслушивание тонов сердца. Для этого применяется стетоскоп – специальный акушерский прибор. Он позволяет оценить тон, ритм и частоту сердечных сокращений, заметить посторонние шумы.

- Кардиотокография. Представляет собой фиксацию на бумаге сердечного ритма при помощи специального ультразвукового датчика.

- Допплерометрия. Заключается в исследовании отклонений кровотока между плодом и женщиной. Метод помогает определить степень тяжести кислородного голодания.

Кроме основных методов, используются лабораторные анализы крови на уровень гормонов и биохимический состав. Для подтверждения гипоксии назначается исследование околоплодных вод на присутствие в них первородного кала – мекония. Он указывает на расслабление мышц прямой кишки малыша, связанное с недостатком кислорода. Этот метод диагностики играет важную роль при нарастании родовой деятельности. От него будет зависеть весь процесс родов.

Лечение

В большинстве случаев отмечается смешанная форма кислородной недостаточности. По этой причине подход к лечению должен быть комплексным. Для поддержания снабжения клеток кислородом применяется гипербарическая оксигенация – процедура по нагнетанию этого газа в легкие под давлением. Она обеспечивает:

- растворение кислорода непосредственно в крови без связывания с эритроцитами;

- доставку ко всем тканям и органам кислорода;

- расширение сосудов сердца и мозга;

- работу органов в полную силу.

Для циркуляторной формы показан прием сердечных препаратов и лекарств, которые повышают артериальное давление. В случае кровопотери, несовместимой с жизнью, требуется переливание крови. Гемическая гипоксия, кроме гипербарической оксигенации, лечится при помощи следующих процедур:

- переливания крови или эритроцитарной массы;

- введения препаратов, выполняющих функции ферментов;

- плазмафареза и гемосорбции (очищение крови);

- введения переносчиков кислорода, глюкозы или стероидных гормонов.

Во время беременности лечение кислородной недостаточности направлено на нормализацию кровообращения в плаценте. Это помогает обеспечить поступление к плоду питательных компонентов и кислорода. Используемые препараты и методы:

- расслабляют миометрий;

- улучшают реологические параметры крови;

- расширяют маточно-плацентарные сосуды;

- стимулируют метаболизм в плаценте и миометрии.

Ежедневно женщине необходимо дышать смесью кислорода с воздухом. Лекарственные препараты назначает только врач. Специалист может прописать следующие медикаменты:

- Сигетин;

- Трентал;

- Метионин;

- Гепарин;

- Курантил;

- Витамины Е и С;

- глутаминовую кислоту;

- Галоскарбин;

- Липостабил.

В случае кислородного голодания на 28-32 неделе необходимо экстренное родоразрешение. То же касается ухудшения биохимических показателей крови, появления в околоплодных водах мекония, маловодия. В качестве подготовки к акушерскому или хирургическому разрешению родов используют:

- дыхание увлажненным кислородом;

- внутривенное введение глюкозы;

- введение Сигетина, Кокарбоксилазы и аскорбиновой кислоты, Эуфиллина.

Если при рождении у малыша заподозрили кислородную недостаточность, то ему сразу оказывают медицинскую помощь. Из дыхательных путей удаляют слизь и жидкость, ребенка согревают, проводят при необходимости реанимационные мероприятия, добиваясь устранения угрозы для жизни. Когда состояние новорожденного стабилизируется, его располагают в барокамере. Там он получается питательные растворы. По мере взросления возбудимость, судороги, подергивания ручек и ножек постепенно прекращаются, но на 5-6 месяце возможен рецидив патологии.

Профилактика гипоксии

Мероприятия по профилактике кислородного голодания направлены на недопущение состояний, которые приводят к этому. Человек должен вести активный образ жизни, ?