Белок плазмы крови препятствующий кровотечению

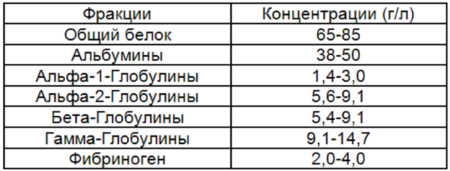

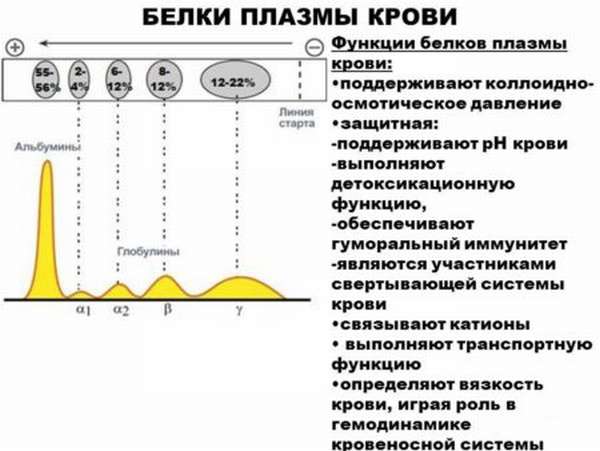

Состав белков в организме очень обширен и разнообразен. На сегодняшний день ученым удалось определить и идентифицировать более ста единиц. Причем большая их часть выделена в чистом виде и хорошо изучена. Простые белки крови, в состав которых входят альбумины, глобулины и фибриноген представлены в большом объеме, тогда как сложные – в маленьком количестве.

В зависимости от аминокислотного состава и физико-химических параметров выделяют белковые фракции, которые обладают специфическими характеристиками.

Чтобы повысить точность разделения на фракции, эту операцию рекомендуется проводить в электрическом поле при электрофорезе. Данная методика основывается на перемещении белковых молекул при воздействии электрического импульса с разной скоростью.

Термины: Электрофорез – это явление перемещения частиц, содержащихся в белковых расворах (крови в данном случае) под влиянием внешнего электрического поля.

Альбумины – самая большая фракция, которая способна удерживать воду, и на ее долю приходится около 85 % коллоидно-осмотического давления плазмы крови.

Снижение уровня альбуминов называется гипоальбуминемией. Причины такого рода патологии связаны с нехваткой белка в организме, проблемами с его синтезом, в том числе если человек соблюдает безбелковую диету. При этом отмечается понижение онкотического давления, следствием чего становится сильная отечность. Гидрофильность альбуминов значительно снижается по причине наличия в крови психотропных, наркотических, отравляющих веществ и алкоголя.

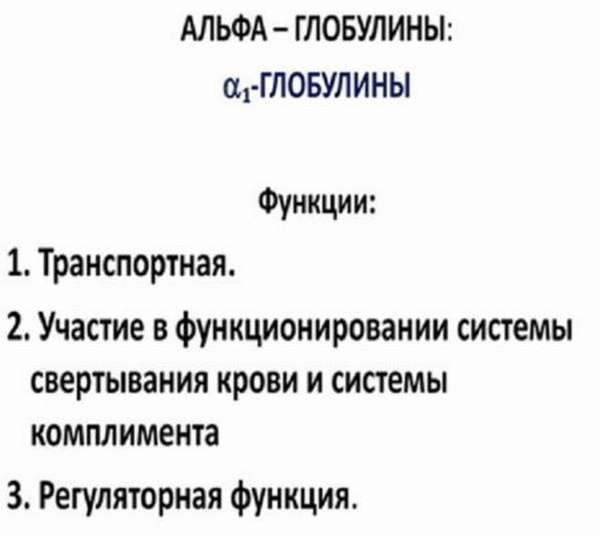

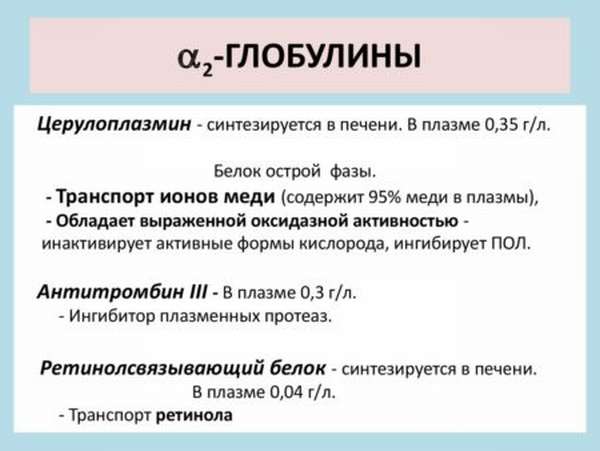

Глобулины делятся на два вида: альфа-1-глобулины и альфа-2-глобулины. Повышенная концентрация альфа-глобулинов обязательно сопровождает воспалительный процесс в организме, в том числе стрессовые ситуации, ожоги, травмы. Эти белковые компоненты позволяют определить, насколько интенсивно протекает воспалительное поражение организма. Они считаются белками острой фазы заболевания. Когда увеличивается концентрация альфа-2-глобулинов, чаще всего это свидетельствует о протекании гнойного процесса.

Белки плазмы крови и их функции

Функции белков плазмы крови следующие:

- Питательная.

В организме человека около трех литров крови. При этом одну шестую часть объема занимают белки. Этого хватает для реализации нормальной жизнедеятельности. Чаще всего клетки организма захватывают не столько белки, сколько аминокислоты (альбумины – их главный резерв). Хотя есть единицы, которые способны выполнять захват плазменного белка и расщеплять его посредством специальных ферментов. Далее высвободившееся количество аминокислот блуждает по кровотоку, где остальные клетки могут их использовать, чтобы в дальнейшем создавать новые белковые элементы.

- Транспортная.

Некоторые молекулы при транспортировке их по кишечнику к месту назначения налаживают взаимосвязь со специфическими плазменными белковыми соединениями (гормоны, липиды, жирные кислоты и др.).

- Обеспечение коллоидно-осмотического давления

В виду того, что молекулярный объем белков невелик, говорить об их существенной роли для онкотического давления не стоит. Но если учесть то, что именно белковые вещества создают коллоидно-осмотическое давление, выполняя важную задачу в перераспределении воды между плазмой и межклеточной жидкостью, ситуация меняется кардинально.

Капиллярные элементы легко пропускают некрупные молекулы, поэтому их количество и создаваемое ими давление идентично в плазме и в межклеточной жидкости. Габаритным молекулам нужно потратить больше усилий, чтобы проникнуть внутрь клетки. Для альбумина это время составляет около пятнадцати часов. Более того, белковые соединения способны захватываться клетками и транспортироваться посредством лимфы крови. В связи с чем плазма и межклеточная жидкость устанавливают некий градиент их количества, что обязательно обуславливается различием в коллоидно-осмотическом давлении.

И если концентрация белковых элементов, содержащихся в плазме, меняется, может произойти нарушение нормального обмена веществ в организме и перераспределение воды между кровью и межклеточной жидкостью.

- Буферная.

Благодаря тому, что белки плазмы крови способны участвовать в различных процессах, вступая в связь с кислотами и щелочами, они играют важнейшую роль в поддержании нормального уровня pН.

- Предупреждение кровопотерь.

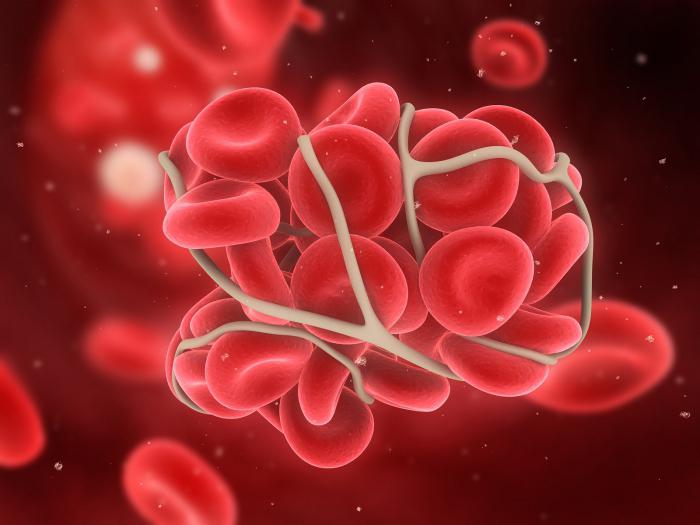

Белки обеспечивают работу свертывающей и противосвертывающей системы крови, рассасывание сгустков. Наша физиология установлена так, что свертываемость крови позволяет препятствовать кровотечению, частично обуславливаясь присутствием фибриногена. При этом свертывание представлено некоторой цепной реакцией. А без определенных ферментов и целой фракции белков плазмы здесь не обойтись. В завершение этого процесса фибриноген превращается в фибрин, образовывая сгусток. Он становится преградой для дальнейшего кровотечения.

- Защитная функция белкового компонента плазмы.

Благодаря иммуноглобулинам в плазме происходит нахождение и распознавание чужеродных антител, в том числе их дальнейшее уничтожение. Белковая фракция комплемента реализует удаление антигена. Фракция ингибиторов ферментов позволяет создать новые активные ферменты, воссоединяясь с ними. Примером тому становится защита тканей легкого при гидролизе.

Фракции белков

Белковые соединения крови, в зависимости от своего состава, подразделяются на простые и сложные. Примером первой фракции являются альбумины, а второй – липопротеины, металлопротеины и гликопротеины. Рассмотрим же основные из них:

- Альбумины – индивидуальные белки плазмы крови, синтез которых происходит в печени. Обновляются эти элементы стремительно. Буквально за двадцать четыре часа синтезируется и распадается около 15 грамм альбумина. Если рассматривать функциональное назначение данной фракции, то ее задачи различны. В первую очередь это поддержка онкотического давления, создание резерва аминокислот, транспортировка полезных веществ к месту назначения (органам и тканям), особенно тех, что не растворяются в воде.

- Альфа-1-глобулины – физиологические полезные белки плазмы крови, отличающиеся гидрофильностью и невысокой молекулярной массой. Как только происходит сбой в работе почек, они выводятся вместе с мочой, при этом не создавая какого-либо влияния на онкотическое давление. Белки плазмы крови из фракции глобулинов доставляют липиды в место назначения, помогают крови нормально свертываться, в том числе угнетают определенные ферменты, неблаготворно влияющие на организм,

- Альфа-2-глобулины стоит отнести к разряду высокомолекулярных белков. Их синтез происходит в печени. Эта фракция включает регуляторные вещества: а-макроглобулины, без участия которых невозможно протекание любого инфекционного или воспалительного процесса, гаптоглобулины – соединяясь с молекулами глобулина не дают выводиться железу из организма, церулоплазмины – задерживают медь в тканях.

- Бета-глобулины синтезируются в печени. При этом они участвуют в процессе свертываемости крови. Данная фракция включает липопротеины невысокой плотности, трансферрин, который позволяет доставить железо в место назначения, вещества системы комплемента, которые позволяют иммунной системе функционировать должным образом, бета-липоротеиды, траснпортирующие молекулы протеина.

- Гамма-глобулины синтезируются посредством В-лимфоцитов. Эти белки крови биохимия изучает крайне подробно. Ведь данная фракция содержит иммуноглобулины, а они защищают наш организм от инфекции и внешних опасностей.

Глобулины слабо растворяются в воде и составляют почти 50% от всей массы белков крови. Нарушения их соотношения сигнализируют о заболеваниях и патологических состояниях. При этом меняется и структура белков. Подробнее об этом можно узнать в разделе медицины под названием патофизиология. Определить такие нарушения можно после проведения биохимического анализа крови. Результаты такого рода исследования и динамическая их характеристика по совокупности позволят точно сказать, насколько долго протекает болезнь, и эффективно ли ее лечение.

Почему меняется соотношение белковых составов сыворотки крови?

Белки плазмы крови подробно изучает биохимия, но изменение их концентрации тоже касается биологических процессов. Именно об этом далее и пойдет речь.

Любые изменения в концентрации белковых элементов фракций в плазме свидетельствуют о том, что в организме произошел сбой. Могут проявляться признаки инфекционного и вирусного процесса. Синтез большого количества а-1-глобулинов – это сигнал того, что в организме протекает воспаление, есть опухолевые образования, произошло хирургическое вмешательство или нарушена функция печени. Однако женщины в положении на третьем триместре могут показать такие же результаты анализа.

С увеличением объема соединений альфа-2-глобулинов связаны ожоги, воспаления, диффузные изменения соединительной ткани.

Если увеличилось число гамма-глобулинов, значит, произошел хронический сбой в функционировании печени, любого рода инфицирование, развился ревматизм или же красная волчанка. Высокая концентрация фракции бета-глобулинов говорит о гиперлипопротеинемии, нехватке железа, желтухе или нефротическом синдроме. Возможная – физиологическая причина беременность.

Важно! Кроме патологий, вызывать изменение соотношения белковых компонентов фракций могут и лекарственные средства.

Белки плазмы участвуют в разнообразных жизненно важных процессах в организме человека. С помощью этих небольших элементов в клетки, органы и ткани поступает необходимое количество питательных веществ, обеспечивается нормальная свертываемость крови. Концентрация определенных фракций изменяется под влиянием инфекций и в результате нарушения работы внутренних органов. Чтобы определить соотношение белков, обязательно проводится биохимический анализ крови крови.

Характеристика белков плазмы крови для новорожденных

При рождении у ребенка концентрация белковых соединений в сыворотке крови существенно ниже, если сравнивать с параметрами взрослого человека. К окончанию первого месяца от рождения это значение падает до минимальной отметки, а еще через два месяца нормализуется до объема взрослого человека.

В течение первых недель жизни у новорожденного количество глобулинов низкое. Тогда как после месяца и до одного года концентрация таких белков может даже превышать показания взрослого.

Что касается фибриногена, то к окончанию первого месяца после рождения параметры данного белка нормализуются.

Повышение и понижение общего объема белка

Общий объем белка в плазме может повышаться (гиперпротеинемия) или понижаться (гипопротеинемия).

Главные причины нехватки белка:

- недостаточное поступление белков и аминокислот в организм,

- высокие потери белка (распад),

- проблемы с синтезом белков в печени и органах. отвечающих за иммунитет.

Дефицит поступления белка в организм возникает как следствие голодания на протяжении длительного времени, безбелкового диетического питания, нарушения нормального функционировании желудочно-кишечного тракта. Организм может потерять большое количество белка после сильных кровотечений, острых и хронических, вследствие развития злокачественных опухолей.

Ярко выраженная гипопротеинемия обязательно присутствует при патологических изменениях в почках и связывается с выводом из них большого количества белковых соединений.

Нарушения синтеза белка встречаются при недостаточности функции печени (цирроз).

Резкое превышение количества белка в плазме развивается после обезвоживания, когда организм теряет существенный объем внутрисосудистой жидкости. К примеру, такое состояние развивается после сильного перегревания тела, ожогов тяжелой степени, кишечных заболеваний (холера, дизентерия).

Вывод

Белки играют важную роль в организме человека, без их участия во множестве процессов ни один орган не смог бы работать. Поскольку белковых веществ существует огромное количество, их выделяют во фракции по функциям и физико-химическому составу. На долю каждой фракции возлагаются определенные задачи, и любое отклонение от количественной нормы таких элементов свидетельствует о развитии патологий. Главное – вовремя проходить медицинское обследование и при недомогании обратиться к врачу. Только своевременное выявление отклонений позволит успешно вылечить заболевание.

Загрузка…

Источник

Что такое кровь.

Кровь – это жидкая соединительная ткань красного цвета, которая все время находится в движении и выполняет много сложных и важных для организма функций. Она постоянно циркулирует в системе кровообращения и переносит необходимые для обменных процессов газы и растворенные в ней вещества.

Что такое кровь? Это ткань, которая состоит из плазмы и находящихся в ней в виде взвеси особых кровяных клеток. Плазма – это прозрачная жидкость желтоватого цвета, составляющая более половины всего объема крови. В ней находится три основных вида форменных элементов:

- эритроциты – красные клетки, которые придают крови красный цвет за счет находящегося в них гемоглобина.

Самые многочисленные клетки крови. Они имеют вид дисков, двояковогнутых в центре. Форма клеток обеспечивает эффективность физиологических процессов. За счет вогнутости увеличивается площадь поверхности сторон эритроцита, что важно для обмена газами. Зрелые клетки не содержат ядер. Главная функция эритроцитов – доставка кислорода из легких в ткани организма.Название их переводится с греческого как «красный». Своим цветом эритроциты обязаны очень сложному по строению белку гемоглобину, который способен связываться с кислородом. Именно благодаря железу гемоглобин может присоединять молекулы кислорода. Эритроциты образуются в красном костном мозге. Срок их полного созревания составляет примерно пять дней. Продолжительность жизни красных клеток – около 120 дней. Разрушение эритроцитов происходит в селезенке и печени. Из гема высвобождаются ионы железа, возвращаются в костный мозг и идут на производство новых эритроцитов.

Кстати, кислород может переносить не только гемоглобин, но и:

- лейкоциты – белые клетки;

Бесцветные клетки периферической крови, защищающие организм от внешних инфекций и патологически измененных собственных клеток.

- тромбоциты – кровяные пластинки.

Небольшие безъядерные бесцветные пластинки, которые представляют собой фрагменты клеток мегакариоцитов, находящихся в костном мозге. Тромбоциты выделяют вещества, принимающие участие в цепи реакций, которые запускаются при повреждении кровяного сосуда.

В результате белок фибриноген превращается в нерастворимые нити фибрина, в которых запутываются элементы крови и образуется тромб.

Артериальная кровь, которая поступает из легких в сердце и затем разносится ко всем органам, обогащена кислородом и имеет ярко-алый цвет. После того как кровь отдаст кислород тканям, она по венам возвращается к сердцу. Лишенная кислорода, она становится более темной.

В кровеносной системе взрослого человека циркулирует примерно от 4 до 5 литров крови. Примерно 55% объема занимает плазма, остальное приходится на форменные элементы, при этом большую часть составляют эритроциты – более 90%.

Состав крови.

Плазма – жидкая составляющая светло-желтого цвета, который обусловлен незначительным количеством желчного пигмента и других окрашенных частиц. Примерно на 90 % она состоит из воды и приблизительно на 10% из органических веществ и минералов, растворенных в ней. Ее состав не отличается постоянством и меняется в зависимости от принятой пищи, количества воды и солей. Состав растворенных в плазме веществ следующий:

Белки плазмы принимают участие в обмене воды, распределяют ее между тканевой жидкостью и кровью, придают крови вязкость. Некоторые из белков являются антителами и обезвреживают чужеродных агентов. Важная роль отводится растворимому белку фибриногену. Он принимает участие в процессе свёртывания крови, превращаясь под действием свертывающих факторов в нерастворимый фибрин.

Кроме этого, в плазме есть гормоны, которые вырабатываются железами внутренней секреции, и другие необходимые для деятельности систем организма биоактивные элементы.

Плазма, лишенная фибриногена, называется сывороткой крови.

Функции крови.

В том, что кровь необходима организму, вряд ли кто сомневается, а вот зачем она нужна, ответить, возможно, смогут не все. Эта жидкая ткань выполняет несколько функций, среди которых:

Защитная.

Главную роль в защите организма от инфекций и повреждений играют лейкоциты. Они устремляются и скапливаются в месте повреждения. Главная их назначение фагоцитоз, то есть поглощение микроорганизмов. Кроме этого, лейкоциты участвуют в удалении из организма поврежденных и мертвых тканей.

Транспортная.

Кровоснабжение оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, в том числе наиболее важные – дыхание, пищеварение, транспортировка гормонов и других биоактивных веществ.

Регуляция температуры.

Кровь нужна человеку для поддержания постоянной температуры тела, норма которой находится в очень узком диапазоне – около 37°C.

Заключение.

Кровь – это одна из тканей организма, имеющая определенный состав и выполняющая целый ряд важнейших функций. Для нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы все компоненты находились в крови в оптимальном соотношении. Изменения в составе крови, обнаруженные во время анализа, дают возможность выявить патологию на раннем этапе.

Источник

Кровь движется в нашем организме по кровеносным сосудам и имеет жидкое состояние. Но в случае нарушения целостности сосуда, она за достаточно малый промежуток времени образует сгусток, который называют тромб или «кровяной сгусток». С помощью тромба ранка закрывается, и тем самым останавливается кровотечение. Рана со временем затягивается. В противном случае, если процесс свертывания крови по каким-либо причинам нарушен, человек может погибнуть даже от небольшого повреждения.

Почему кровь сворачивается?

Свертывание крови является очень важной защитной реакцией организма человека. Оно препятствует потере крови, при этом сохраняется постоянство ее объема, находящегося в организме. Механизм свертывания запускается при помощи изменения физико-химического состояния крови, которое основано на растворенном в ее плазме белке фибриногене.

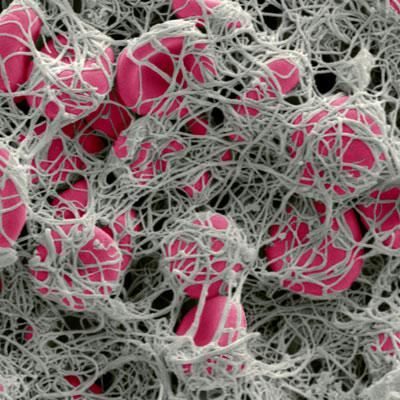

Фибриноген способен превращаться в нерастворимый фибрин, выпадающий в виде тоненьких нитей. Эти самые нити могут образовывать густую сеть с мелкими ячейками, которая задерживает форменные элементы. Вот так и получается тромб. Со временем кровяной сгусток постепенно уплотняется, стягивает края раны и тем самым способствует ее скорейшему заживлению. При уплотнении сгусток выделяет желтоватую прозрачную жидкость, которая называется сывороткой.

В свертывании крови участвуют также тромбоциты, которые уплотняют сгусток. Этот процесс похож на получение творога из молока, когда сворачивается казеин (белок) и так же образуется сыворотка. Рана в процессе заживления способствует постепенному рассасыванию и растворению сгустка фибрина.

Как запускается процесс свертывания?

А. А. Шмидт в 1861 году выяснил, что процесс свертывания крови является полностью ферментативным. Он установил, что превращение фибриногена, который растворен в плазме, в фибрин (нерастворимый специфический белок), происходит при участии тромбина – особого фермента.

У человека в крови постоянно имеется немного тромбина, который находится в неактивном состоянии, протромбине, как его еще называют. Протромбин образуется в печени человека и превращается в активный тромбин под воздействием тромбопластина и солей кальция, имеющихся в плазме. Нужно сказать, что тромбопластин не содержится в крови, он образуется только в процессе разрушения тромбоцитов и при повреждениях других клеток организма.

Возникновение тромбопластина – это довольно сложный процесс, так как кроме тромбоцитов в нем участвуют некоторые белки, содержащиеся в плазме. При отсутствии в крови отдельных белков свертывание крови может быть замедлено или вообще не происходить. Например, если в плазме недостает одного из глобулинов, то развивается всем известное заболевание гемофилия (или по другому – кровоточивость). Те люди, которые живут с этим недугом, могут потерять значительные объемы крови вследствие даже небольшой царапины.

Фазы свертывания крови

Таким образом, свертывание крови – это поэтапный процесс, который состоит из трех фаз. Первая считается самой сложной, в процессе которой происходит образование комплексного соединения тромбопластина. В следующей фазе для свертывания крови необходимы тромбопластин и протромбин (неактивный фермент плазмы). Первый оказывает действие на второй и, тем самым превращает его в активный тромбин. И в заключительной третьей фазе тромбин, в свою очередь, оказывает воздействие на фибриноген (белок, который растворен в плазме крови), превращая его в фибрин – нерастворимый белок. То есть с помощью свертывания кровь переходит из жидкого в желеобразное состояние.

Типы тромбов

Выделяют 3 типа кровяных сгустков или тромбов:

- Из фибрина и тромбоцитов образуется белый тромб, он содержит относительно небольшое количество эритроцитов. Обычно появляется в тех местах повреждения сосуда, где кровоток обладает большой скоростью (в артериях).

- В капиллярах (очень маленьких сосудах) образуется диссеминированные отложения фибрина. Это и есть второй тип тромбов.

- И последние – это красные тромбы. Они появляются в местах замедленного кровотока и при обязательном отсутствии изменений в стенке сосуда.

Факторы свертывания крови

Образование тромба является очень сложным процессом, в нем участвуют многочисленные белки и ферменты, которые находятся в плазме крови, тромбоцитах и ткани. Это и есть факторы свертывания крови. Те из них, которые содержатся в плазме, принято обозначать римскими цифрами. Арабскими указываются факторы тромбоцитов. В организме человека имеются все факторы свертываемости крови, находящиеся в неактивном состоянии. При повреждении сосуда происходит быстрая последовательная активация их всех, в результате этого кровь сворачивается.

Свертывание крови, норма

Для того чтобы определить, нормально ли сворачивается кровь, проводят исследование, которое называется коагулограммой. Сделать такой анализ необходимо, если у человека есть тромбозы, аутоиммунные заболевания, варикозное расширение вен, острые и хронические кровотечения. Также обязательно его проходят беременные женщины и те, кто готовится к операции. Для такого рода исследования обычно берут кровь из пальца или вены.

Время свертывания крови – это 3-4 минуты. По прошествии 5-6 минут она полностью сворачивается и становится студенистым сгустком. Что касается капилляров, то тромб образуется за время около 2-х минут. Известно, что с возрастом время, затрачиваемое на свертывание крови, увеличивается. Так, у детей от 8 до 11 лет этот процесс начинается через 1,5-2 минуты, а заканчивается уже по истечении 2,5-5 минут.

Показатели свертываемости крови

Протромбин – это белок, который отвечает за свертывание крови и является важным составляющим элементом тромбина. Его норма 78-142%.

Протромбиновый индекс (ПТИ) вычисляется как отношение ПТИ, принятого за стандарт, к ПТИ обследуемого пациента, выражается в процентах. Нормой является 70-100%.

Протромбиновое время – это период времени, за который происходит свертывание, в норме 11-15 секунд у взрослых и 13-17 секунд у новорожденных. С помощью этого показателя можно диагностировать ДВС-синдром, гемофилию и контролировать состояние крови при приеме гепарина. Тромбиновое время является самым главным показателем, в норме оно составляет от 14 до 21 секунды.

Фибриноген является белком плазмы, он несет ответственность за образование тромба, его количество может сообщить о воспалении в организме. У взрослых его содержание должно быть 2,00-4,00 г/л, у новорожденных же 1,25-3,00 г/л.

Антитромбин – это специфический белок, который обеспечивает рассасывание образовавшегося тромба.

Две системы нашего организма

Конечно, при кровотечениях очень важна быстрая свертываемость крови, чтобы свести кровопотери к нулю. Сама же она всегда должна оставаться в жидком состоянии. Но существуют патологические состояния, приводящие к свертыванию крови внутри сосудов, а это представляет большую опасность для человека, чем кровоточивость. Такие заболевания, как тромбозы венечных сердечных сосудов, тромбозы легочной артерии, тромбозы сосудов головного мозга и др., связаны с этой проблемой.

Известно, что в организме человека сосуществуют две системы. Одна способствует скорейшему свертыванию крови, вторая же всячески этому препятствуют. Если же обе эти системы находятся в равновесии, то кровь будет сворачиваться при внешних повреждениях сосудов, а внутри них будет жидкой.

Что способствует свертыванию крови?

Ученые доказали, что нервная система может оказать влияние на процесс образования кровяного сгустка. Так, время свертывания крови уменьшается при болевых раздражениях. Условные рефлексы могут также оказать влияние на свертывание. Такое вещество, как адреналин, которое выделяется из надпочечников, способствует скорейшему свертыванию крови. Одновременно с этим он способен сделать артерии и артериолы более узкими и таким образом снизить возможные кровопотери. В свертывании крови участвуют также витамин К и соли кальция. Они помогают скорейшему протеканию этого процесса, но есть и другая система в организме, которая препятствует ему.

Что препятствует свертыванию крови?

В клетках печени, легких имеется гепарин – особое вещество, прекращающее свертывание крови. Оно не дает образовываться тромбопластину. Известно, что содержание гепарина у юношей и подростков после работы уменьшается на 35-46%, у взрослых же не изменяется.

Сыворотка крови содержит белок, который получил название фибринолизин. Он участвует в растворении фибрина. Известно, что боль средней силы может ускорить свертываемость, однако сильная боль замедляет этот процесс. Препятствует свертыванию крови низкая температура. Оптимальной считается температура тела здорового человека. На холоде кровь сворачивается медленно, иногда этот процесс вообще не происходит.

Увеличивать время свертывания могут соли кислот (лимонной и щавелевой), осаждающие необходимые для быстрого свертывания соли кальция, а также гирудин, фибринолизин, лимоннокислый натрий и калий. Медицинские пиявки могут вырабатывать с помощью шейных желез особое вещество – гирудин, которое обладает противосвертывающим эффектом.

Свертываемость у новорожденных

В первую неделю жизни новорожденного свертываемость его крови происходит очень медленно, но уже в течение второй недели показатели уровня протромбина и всех факторов свертывания приближаются к норме взрослого человека (30-60%). Уже через 2 недели после появления на свет содержание фибриногена в крови сильно возрастает и становится как у взрослого человека. К концу первого года жизни у ребенка приближается к норме взрослого содержание остальных факторов свертывания крови. Они достигают нормы к 12 годам.

Источник